森脇幸次<作業中>

| もりわき・こうじ | ****生19770430没 | 享年68 | 中国新聞論説委員、取締役編集局長、中国地方経済連合会常務理事。 |

|

|||

| 出典:『広島新史編修手帖 No.1』 | |||

止

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。

森脇幸次<作業中>

| もりわき・こうじ | ****生19770430没 | 享年68 | 中国新聞論説委員、取締役編集局長、中国地方経済連合会常務理事。 |

|

|||

| 出典:『広島新史編修手帖 No.1』 | |||

止

杉村春子

| すぎむら・はるこ | 19060106生19970404没 | 享年91 | 女優。本名:石山春子。広島市出身。『広島県現代文学事典』(九内悠水子・記)。映画吹き込み現場に立ち会う。<投稿> |

資料年表:杉村春子<作業中>

| 年月日 | 事項 | 備考 |

| 出典:C=「中国新聞」 | ||

| 1906 | ||

| 0106 | 誕生。 | |

| 1961 | ||

| 0614 | 杉村春子・朝永振一郎・末川博・亀井勝一郎・坂田昌一・中島健蔵・鈴木一雄、「7人の集まり」を結成、平和アピール発表。(『平和アピール20年運動史』) | C |

| 1963 | ||

| 0613 | 人権を守る婦人協議会、「原子力潜水艦の日本寄港に反対する婦人へのアピール」を発表。市川房枝・山高しげり・淡谷のり子・平塚らいてう・杉村春子など151人が署名。 | C |

| 1966 | ||

| 0601 | 「東京の原爆被害者をはげます集い」、東京都体育館(東京・千駄ヶ谷)で開催。都内の被爆者・家族約1700人など約8000人が参加。松本清張・杉村春子など在京文化人有志50人の呼びかけ。 | C |

| 1967 | ||

| 0714 | 広島テレビが芸術祭参加番組として制作するセミ・ドキュメンタリー「百日紅の花」の撮影始まる。監督:松山善三、主演:杉村春子。 | C |

| 1004 | 広島テレビ制作、芸術祭参加番組「百日紅の花」放送(日本テレビ系は10日)。監督:松山善三、出演:杉村春子、木村光江ら。 | C |

| 1969 | ||

| 広島テレビ、芸術祭参加番組「碑(いしぶみ)」。 | C | |

| 2006 | ||

| 0714 | 映画「母たちの祈り」でナレーションを務めた杉村春子さんから「ヒロシマの心とあるが、これはどういうことか」と尋ねられ、立ち会っていた私(宇吹)は、「ある市民からノーモア・ウォ―、ノーモア・ヒロシマと聞きました」と言ったら、「その気持ちで読もう」と言われた | C |

| 『中国新聞』(2006年7月14日) | ||

止

『ヒロシマを生きて 被爆記者の回想』(山野上純夫、20201031)

内容<作業中>

| 頁 | 見出し | 備考 |

| 003 | 序にかえて(山野上純夫〈毎日新聞終身名誉職員〉) | |

| 011 | 本紙記者の体験記 ようやく掲載実現(戸田栄(編集委員)) | |

| 授業中の被爆 校舎倒壊 同級生が即死 12 被爆直後のこと 自宅燃えたが、家族は無事 14 世界最初の原爆 科学学級で”予言” 16 原子砂漠を脱出 被爆免れた友を訪ねて 18 級友・加藤君の死 安らかな姿 父は「果報者」 20 60年後の証言 友を助け、逃げた地獄 22 学業と世情 軍の学校避けた友の死 24 妹同士 涙の交流 独に慰霊碑建てた友 26 25年の途中下車 父 広島での仕事誘われ 28 戦後、広島工専進学 「機械 またつくればよい」 30 原子力研究の是非 平和利用の美名に異議 32 広大の再出発 学長に元文相の森戸氏 34 森戸学長の信条 「人生の地平線」大切に 36 文系へ転身 あゆみグループと交流 38 毎日新聞に入社 自分に向き合う原爆取材 40 浜井市長落選 道路の舗装 後回し 42 貫いた都市計画 揺るがぬ建設局長 44 慰霊碑の碑文 親鷲の教えに通じる 46 原爆孤児の”父” 私費で育成所開設 48 僧になった孤児 真宗大谷派の要職に 50 7年間の菩薩行 家族とバラックへ 52 被爆記者の後輩 「一言を惜しむな」 54 同じ悩みを抱く 「悲惨さ忘れず告発」 56 同郷の先輩記者 ラジオ用速報指導 58 争い嫌う大原知事 目立たず復興に尽力 60 ABCCへの批判 「地元医師会への配慮」 62 サダコの周辺(1) 「小さなお墓を」 64 サダコの周辺(2) 全犠牲児童の碑に 66 サダコの周辺(3) 像は教育界の事業に 68 サダコの周辺(4) 同級生は疎外感 70 サダコの周辺(5) 治療費工面の苦労 72 サダコの周辺(6) 那須氏が徹底取材 74 ヒロシマの煩悩(1) わだかまる遺族感情 76 ヒロシマの煩悩(2) 同級生の生と死詠む 78 ヒロシマの煩悩(3) 町になじむ前に被爆 80 ヒロシマの煩悩(4) 中学生に救われた命 82 友の消息求め(1) 同期会で69年後再会 84 友の消息求め(2) 母 執念で息子見つける 86 友の消息求め(3) 全国紙に手がかり 88 友の消息求め(4) 出身校の垣根越え判明 90 恩師の短歌 特攻へ期待の寄せ書き 92 戦友別盃の歌 恩師しのび今も胸に 94 友は神父に(1) 「軍都」壊滅 衝撃受け 96 友は神父に(2) カトリックに親近感 98 靖国合祀 学徒も「まつってもらえる」 100 学徒の靖国合祀 「犠牲者の会」結成し陳情 102 記者仲間(1) 地元紙から協力要請 104 記者仲間(2) 「特ダネを書かない」 106 記者仲間(3) 原爆小頭症に「手当」 108 記者仲間(4) 在韓被爆者の実態追う 110 証言者(1) 核なき世界の実現を 112 証言者(2) 対等な語り 生徒ら感動 114 証言者(3) 平和願う心 次世代へ 116 友を襲う病(1) 抜群の秀才 宗教者に 118 友を襲う病(2) 50代までにがん続発 120 友を襲う病(3) 共に見上げた”長寿の星” 122 信仰と職務 「医師は罪深い職業」 124 竹西寛子さん(1) ”ささやかに”書き続け 126 竹西寛子さん(2) 敵も味方も被害者 128 学制改革(1) 伝統校もご破算に 130 学制改革(2) 断絶超えて慰霊行事 132 景福宮の芝(1) 関妃暗殺 広島と深い関係 134 景福宮の芝(2) 「閲妃」語らない広島 136 戦後の基町 知的な面の復興支える 138 母校・済美の廃校 校舎焼失 門柱だけ残る 140 カーブと私 草創期 有力選手少なく 142 |

||

| 144 | 結びを前に 「原爆は人間の行為」(戸田栄) | |

| 146 | 75回目の夏迎え 語り継ぐことが道 | |

| 149 | 私への有明の月 | |

止

伊藤実雄<作業中>

| いとう・じつお | 19060325生19840404没 | 1946年4月の総選挙で広島全県区(当時)から初当選、1期。『古稀を越えて 伊藤實雄』(1982.2.25) |

資料年表:伊藤実雄

| 年月日 | 事項 | 備考 |

| 1906 | ||

| 0325 | 出生地:広島県安芸郡熊野町。 | |

| 1945 | ||

| 0808 | 子息・伊藤忠造(広島県立広島1中1年)原爆被爆により死亡。(「ご遺族からのアンケート」『ゆうかりの友』pp.91-92) | |

| 1977 | ||

| 0729 | 『回顧録』(広島県農業会原爆物故者追悼法要執行委員会) | |

| 1982 | ||

| 0225 | 『古稀を越えて』 | |

| 1984 | ||

| 0404 | 死亡。 | |

止

資料年表:大北威<作業中>

| 年月日 | 事項 | 備考 |

| C=出典:『中国新聞』 | ||

| 1976 | ||

| 0606 | 大北威、第17回原子爆弾後障害研究会で発表。「広島の被爆者の白血病発生は全国平均に比べ依然高率」 | C |

| 1977 | 広島大学原医研、大北威血液学研究部門教授を新所長に選出。4月1日発令。 | C |

| 0224 | ||

| 1981 | ||

| 0319 | 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)<第1回>、米バージニア州ワレントンで開幕。~25日。12カ国100人が参加。日本から大北威、市丸道人(長崎大学)、庄野直美(広島女学院大学)が出席。 | C |

| 1208 | パルメ委員会、広島市で研究討論集会。大北威と今堀誠二(広島女子大学長)が被爆の実相を説明。 | C |

| 1982 | ||

| 0403 | 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)<第2回>大会、英ケンブリッジ大学で開催。大北威が被爆後障害をスライドで紹介。 | C |

| 1983 | ||

| 0618 | 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)<第3回>大会、オランダ・アムステルダムで開催。福原照明広島市医師会長、大北威原医研教授が出席。7月12日、福原照明・大北威、帰国の記者会見。 | C |

| 1984 | ||

| 0405 | 大北威、野間祐輔広島県医師会副会長、児玉克哉(10フィート運動広島若者の会)の3人の核戦争防止国際医師会議(IPPNW)第4回世界総会への参加が決まる。 | C |

| 1985 | ||

| 03 | 大北威広島大学原医研教授、定年を待たず退官へ。国立名古屋病院副院長に就任。 | C |

| 1215 | 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)のノーベル平和賞受賞を記念する学術講演会、広島市内で開催。大北威国立名古屋病院副院長、IPPNW共同代表2人が広島訪問実現の見通しと述べる。 | C |

| 12 | 広島平和文化センターの米国戦略爆撃調査団が広島の被爆直後を撮影した16ミリカラーフィルム全10巻の解説文作業完了。松重美人(写真家)・庄野直美・大北威の3人が担当。 | C |

止

大北威

| おおきた・たけし | 生20080402没 | 享年83 | 広島大原爆放射線医科学研究所所長。ノーベル平和賞を受賞(1985年に)した「核戦争防止国際医師会議(IPPNW)」のメンバー。<投稿> |

初代事務総長の大北威 先生は1962年、原医研血 液学部門の開設とともに名 古屋大学より赴任、1965年 に同部門の教授となられ た。被爆者白血病の研究と ともに、白血球の細胞回転 などの研究に携わり、1977 年から4年間は原医研所長 も務められた。大北先生は1985年に国立名古屋 病院副院長に就任、後に同病院の院長、名誉院 長を務め、JPPNW愛知県支部長やJPPNW顧問 もなさったが、2008年4月2日に逝去なさった。<出典:片岡勝子「思い出:IPPNW日本支部と歴代事務総長のことども」(広島県医師会速報2375号、20180625)>

止

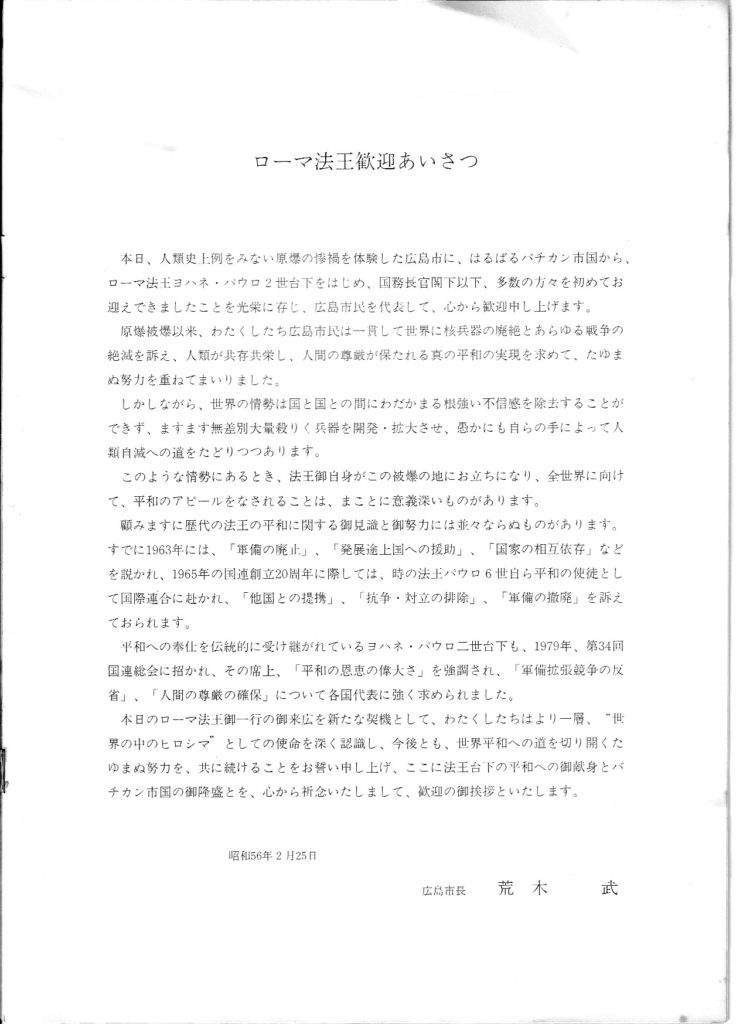

ローマ法王歓迎の集い(広島市、1981年2月25日)

|

|

| 昭和56年2月25日 |

|

|

|

|

|

| 昭和56年2月25日 |

止

資料年表:ヨハネ・パウロ二世<作業中>

| 年月日 | 事項 | 備考 |

| 1920 | ||

| 0518 | 誕生 | |

| 1978 | ||

| 1016 | ヨハネ・パウロ二世就任 | |

| 1980 | ||

| 0925 | ヨハネ・パウロ二世の広島訪問(198102)が決まる。 | C |

| C=出典:『中国新聞』 | ||

| 1221 | ヨハネ・パウロ二世の1981年2月の訪日発表。 | C |

| 1981 | ||

| 0107 | ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の特使エルネスト・ガリ―ナ大司教ら3人、広島入り。原爆慰霊碑に参拝、原爆資料館を見学。10日、パウロ・マルチンスク大司教も。 | C |

| 0223 | ローマ法王ヨハネ・パウロ二世、日本カトリック司教協議会の招きで来日。 | |

| 0225 | ローマ法王ヨハネ・パウロ二世、広島入り。原爆慰霊碑参拝、約2万5000人の信者らの前で平和アピール(9か国語)発表、原爆資料館見学。広島市公会堂で講演「技術・社会そして平和」。6時間滞在、長崎へ。 | C |

| 0225 | ローマ法王、ヒロシマ・アウシュビッツ委員会(桑原英昭会長)が守るアウシュビッツの遺骨を祝福。 | C |

| 0225 | ポール・チベッツ(広島原爆投下機エノラ・ゲイの機長)、仏のテレビで原爆投下を「後悔していない」、「ローマ法王の平和を求める人道主義に敬意を表する」と語る。 | C |

| 03 | 広島原爆資料館、ローマ法王の平和アピールをマーク・ハットフィールド米上院議員を通じレーガン大統領に送る。 | C |

| 0410 | 広島原爆資料館、からの贈り物公開。1945年8月8日のバチカン市の新聞『オブセルバトーレ・ロマーノ』(イタリア語)のコピー銅板。 | C |

| 0402 | 『ヨハネ・パウロII世 教皇訪日公式記録』(主婦の友社、1981/04/02) | |

| 0413 | 広島市、ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の広島訪問の記録映画を完成。 | C |

| 06 | 藤枝良枝(広島市)、「ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の平和アピールを記念碑に残そう」と呼びかけ | C |

| 0830 | ローマ法王ヨハネ・パウロ二世、第二次大戦勃発42周年を前に、核兵器廃絶の訴え。「広島・長崎を思い出すことは核戦争をこの世からなくすこと」 | C |

| 1102 | ホセ・テオン(エリザベト音大学長)、ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の指示で故エドモンド・ブランデン(英詩人)の詩「ヒロシマー1949年8月6日に寄せて」を作曲、同大の定期演奏会で発表。 | C |

| 1104 | ローマ法王ヨハネ・パウロ二世来広の記念碑の建設委員会発足。藤枝良枝の呼びかけに原田東岷・栗原貞子・河村盛明(広島平和文化センター理事長)ら応じる。 | C |

| 1226 | 被爆瓦とローマ法王の平和アピールを刻んだ「平和のためのモニュメント」が広島YMCAビジネス専門学校に完成、除幕式。 | C |

| 1982 | ||

| 0225 | 『平和への道 教皇ヨハネ・パウロⅡ世来広記念文集』(カトリック正義と平和広島協議会「平和を願う会」) | |

| 0225 | 『ローマ法王歓迎の集い』(広島市) | |

| 0228 | ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の平和アピール碑建立委員会(原田東岷委員長)、広島市内で初の街頭募金。提唱者の藤枝良枝さんらが協力を呼びかける。 | C |

| 0315 | C | |

| 04 | C | |

| 0611 | C | |

| 0615 | C | |

| 0721 | C | |

| 09 | C | |

| 1983 | ||

| 0225 | ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の平和アピール碑除幕 | C |

| 0531 | C | |

| 1984 | ||

| 0914 | C | |

| 1985 | ||

| 0806 | C | |

| 0905 | C | |

| 1987 | ||

| 0108 | C | |

| 0225 | C | |

| 0401 | C | |

| 1988 | ||

| 0410 | C | |

| 1991 | ||

| 0225 | 『戦争は人間のしわざです』(カトリック正義と平和広島協議会) | |

| 0319 | C | |

| 1992 | ||

| 0223 | C | |

| 1994 | ||

| 0225 | C | |

| 2005 | ||

| 0402 | ヨハネ・パウロ二世離任。死去、84歳。 | |

止

ヨハネ・パウロ二世

| よはね・ぱうろ | 19200518生20050402没 | 享年84 | 4月2日(日本時間3日)。1981年2月25日広島訪問。<『教皇訪日公式記録 ヨハネ・パウロⅡ世』主婦の友社、19810402><資料年表:ヨハネ・パウロ二世 > |

止

『戦後民衆運動の歴史』(平田哲男、三省堂、1978/04/25)

内容

| Ⅰ | わき起こる民衆の運動(1945-1954年)1 | |||

| 1民主人民戦線運動 3 2戦後政党の出発 9 3生産管理闘争 16 4米よこせ運動 20 5塩尻村の土地管理運動 26 6米軍占領と沖縄県民のたたかい 34 7日教組の結成と教育委員会の発足 39 8民主的婦人運動の出発47 9住民自治運動の進展 53 |

||||

| Ⅱ | 大衆運動の組織化(1955-1964年)59 | |||

| 10砂川闘争 61 11政党再編成と「多党化」 67 12原水禁運動の成立 73 13愛媛の勤評闘争 80 14母親運動の成立 88 15安保闘争 95 16三池争議 112 17島ぐるみのたたかいと復帰協の結成 117 18松川運動 124 |

||||

| Ⅲ | 民主主義運動の新たな段階(1965-1974年)129 | |||

| 19延長安保条約下の基地闘争 131 20政党と組織活動 138 21保育所づくり運動144 22教科書裁判支援運動151 23大潟村農民の営農闘争 156 24公害裁判闘争 162 25ベトナム支援運動 169 26無条件全面返還のたたかい 174 27住民運動の発展と革新自治体の成立 180 |

||||

| 186 | 注 | |||

| 191 | 参考文献 | |||

止