『シンポジウム 核兵器廃絶の展望を探る』(非核の政府を求める会、200704)

内容

|

|

止

『シンポジウム 核兵器廃絶の展望を探る』(非核の政府を求める会、200704)

内容

|

|

止

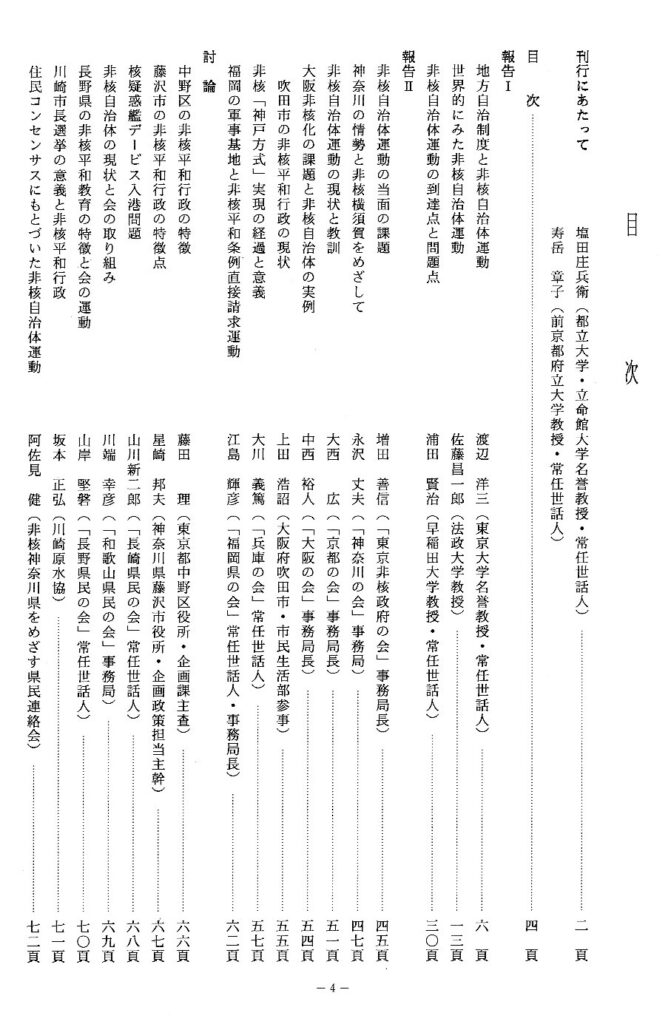

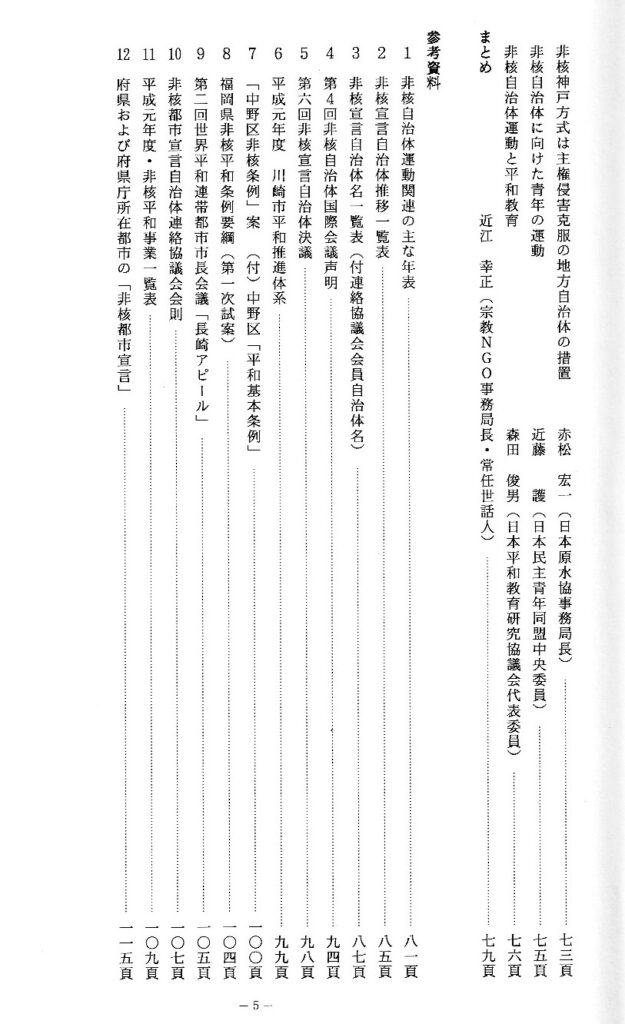

『シンポジウム 今なぜ非核自治体かー非核自治体運動の前進のために』(非核の政府を求める会、19900525)

内容

|

|

止

『平和は歩いてこない』(法政平和大学編、勁草書房、19840420)

内容

| 頁 | 著者 | タイトル | メモ |

| はしがき | |||

| 001 | 尾形憲 | 元職業軍人は教師として今 | |

| 030 | 姜徳相 | 日本にとって朝鮮問題とは何か | |

| 065 | 早乙女勝元 | 平和は歩いてきてくれない -東京大空襲と私- | |

| 092 | 西田勝 | 近代日本における戦争と文学者 | |

| 121 | 太田卓 | 戦時中の教育と戦後の教育 | |

| 144 | 服部学 | 核戦争の危機と日本 | |

| 173 | 永井憲一 | 平和憲法の運命と教科書問題 | |

| 202 | 高柳先男 | 現代国際政治と危機 | |

止

『非核護憲都市宣言運動のすすめ』(西田勝著、オリジン出版センター、198306/0)

内容

| はじめに…3 | ||||

| Ⅰ | ||||

| 西田勝 | 反核運動をどうすすめるか… 13 | |||

| 果たして低迷期か 13 危機の一層の深化 17 各自治体に非核宣言を 22 練馬区の場合 26 たゆまぬ連合提携を 31 |

||||

| 屋嘉比収 | 沖縄の非核化運動… 36 | |||

| 県民の生活に影を落とす「核の傘」 36 「平和をつくる沖縄百人委員会」 40 平和をつくる沖縄百人委員会の活動 41 「非核地域宣言」と「反核・軍縮」決議 45 南風原町議会全会一致で決議 46 |

||||

| 中沢ひろや | 中野区の経験… 52 | |||

| 憲法を生かそう、くらしに 52 憲法改悪の危機 53 中野区議会の2つの決議 55 実行委員会の結成とそのとりくみ 56 広汎な区民の参加 57 区議会での審議 59 案文と区民参加 61 今後の展望 62 |

||||

| 長崎広次 | 非核都市宣言の輪を世界に――広島県府中町から… 64 | |||

| 草の根からの運動 64 被爆体験と戦場体験の学習、および「つどい」結成大会など 67 非核都市宣言シンポジウム 71 |

||||

| 反核映画の入手案内 79 | ||||

| 須田春海 | 自治体によって何ができるか 80 | |||

| 自治と戦争 80 日本の反核運動の壁 81 平和政策は革新自治体の中軸だった 84 国家の軍事費に対抗して自治体に平和費を 85 自治体平和憲章の条例化 87 平和憲章の内容と効果 88 政治の多層化をめざせ 90 武蔵野市の平和費予算化など 92 資料 95 |

||||

| 南坊義道 | 「改憲」をどう阻止するか… 104 | |||

| はじめに 104 改憲工作の現状 106 どう阻止運動をすすめるか 112 君死に給うことなかれ 117 |

||||

| 中島通子 | 女の立場から 120 | |||

| なぜ女たちの運動か 120 具体的な行動を 122 反核護憲運動の中の「女の役割」 126 役割をこえる運動を 130 |

||||

| 砂田一郎 | アメリカの反核運動… 132 | |||

| 全米にひろがる核凍結キャンペーン 132 核戦争の恐怖をバネに 134 核軍拡競争に具体的歯止めを 136 “草の根”から体制内エリートまで 138 破滅か平和か――大統領へ向けて 142 |

||||

| 鈴木良平 | わたしの見たイギリスの反核運動… 150 | |||

| 贖罪と灯篭流し 150 美しい顔がそこにあるから 153 ロンドンの「非核都市宣言」 158 女性たちが核基地を包囲する 164 |

||||

| 福田誠之郎 | 北欧から地中海まで――「非核化」・点から面へ… 167 | |||

| 2人のノーベル賞平和受賞者 167 「核なきヨーロッパを」――理念と提案 169 非核ヨーロッパめざす多彩な運動 174 非核地帯構想の歴史とトラテロルコ条約 179 |

||||

| 堀田薫 | ベラウ共和国の反核運動… 185 | |||

| トシエさんが泣いた 185 自由連合協定とは何か 187 非核憲法との矛盾 189 反核運動の2つの道 190 動物園の柵を越えて 192 太平洋民衆と日本 194 |

||||

| 日本国憲法から(前文・第9条) 196 | ||||

| Ⅱ | ||||

| 非核都市宣言集 199 | ||||

| 町田市(東京) 221 津島市(愛知) 200 佐屋町(同) 200 府中町(広島) 200 加古川市(兵庫) 201 武蔵野市(東京) 202 南風原町(沖縄) 202 三鷹市(東京) 204 小金井市(同) 204 名護市(沖縄) 205 北中城村(同) 206 読谷村(同) 206 川崎市(神奈川) 207 高砂市(兵庫) 208 大町市(長野) 208 藤沢市(神奈川) 209 狛江市(東京) 209 東大和市(東京) 218 国立市(同) 210 東久留米市(東京) 219 日野市(同) 211 豊島区(同) 211 甲府市(山梨) 212 昭島市(東京) 212 座間市(神奈川) 220 中野区(東京) 213 日和佐町(徳島) 214 牟岐町(同) 220 阿南市(同) 214 鷲敷町(同) 220 八幡市(京都) 215 鴨島町(徳島) 215 清瀬市(東京) 216 保谷市(同) 216 徳島県議会217 枚方市(大阪) 217 | ||||

| 追加 渋谷区(東京) 103 京都市(京都) 119 | ||||

| 非核自治体宣言状況一覧 198 | ||||

| ロンドン非核都市宣言…222 | ||||

| ――なぜロンドン議会は非核ロンドン宣言を行なうか 222 公益事業・消防委員会、計画委員会、ならびに運輸委員会の合同報告 224 |

||||

| 福富節男 | 誰でもできるデモの仕方・集会の開き方 235 | |||

| なぜデモか 235 デモの届けについて 236 デモの道具を用意しよう 239 さあデモに出発しよう 241 役所やその他の機関への要求の仕方 242 集会に関する注意 242 |

||||

| 地方自治法から 243 | ||||

| 須田春海 | 請願・陳情の方法… 244 | |||

| 請願書名用紙例「憲法擁護・非核練馬区宣言」を求める請願署名…248 | ||||

| 編者 | あとがき…255 | |||

止

『日本の志』(船橋洋一、新潮社、2003/02/15)<作業中>

| 章 | ||

| はじめに | ||

| Ⅰ | 再建と和解 13 | |

| 1.ディプロマチック・センス | 吉田茂『回想十年』 14 | |

| 2.ベトー | 『昭和天皇独白録』 22 | |

| 3.東京裁判は戦争の継続 | 清瀬一郎『秘録 東京裁判』 30 | |

| 4.ウェル・ダン | 大久保武雄『海鳴りの日々』 37 | |

| 5.デリバティブ | 宮澤喜一『東京―ワシントンの密談』 45 | |

| 6.貿易は最大の平和の使者 | 高碕達之助『高碕達之助集』 53 | |

| 7.ABC型 | 松本俊一『モスクワにかける虹』 63 | |

| 8.民族的節操 | 屋良朝苗『屋良朝苗回顧録』 71 | |

| 9.井戸を掘った人 | 田川誠一『日中交渉秘録』 79 | |

| 10.インタルード | 岡崎久彦『隣の国で考えたこと』 87 | |

| Ⅱ | 国際化と世界化 95 | |

| 1.ダーティ・フロート | 細見卓『激動する国際通貨』 96 | |

| 2.一国生活主義 | 石川良孝『オイル外交日記』 104 | |

| 3.第3の開国 | 中曽根康宏『政治と人生』 112 | |

| 4.「国益」とルール | 畠山襄『通商交渉 国益を巡るドラマ』 123 | |

| 5.盾 | 林岳司『内側から見た湾岸危機』131 | |

| 6.普通の国 | 小沢一郎『日本改造計画』 139 | |

| 7.プレゼンス | UNHCR『世界難民白書2000』 149 | |

| 8.サムライ | 秋野豊『ユーラシアの世紀』 157 | |

| Ⅲ | 人間と市民 165 | |

| 1.ダイヤモンド・ダスト | 藤原てい『流れる星は生きている』 166 | |

| 2.イニシアティブ | 犬養道子『お嬢さん放浪記』 174 | |

| 3.虚勢 | 西部邁『60年安保 センチメンタル・ジャーニー』 182 | |

| 4.殺されたくない | 関谷滋・坂元良江編『となりに脱走兵がいた時代』 190 | |

| 5.帰国子女 | 天谷きみこ『とんでったブーメラン』 198 | |

| 6.ママちゃま | 澤田美喜『黒い肌と白い心―サンダース・ホームへの道』 207 | |

| 7.ハイカラ病 | 石牟礼道子『苦海浄土』 216 | |

| 8.架け橋 | 近藤妙子『北京の30年』 225 | |

| 9.黒い爪 | 高橋昭博『ヒロシマ いのちの伝言』 234 | |

| Ⅳ | 生活と文化 234 | |

| 1.世界中の青空を集めた | 『東京オリンピック作戦に参加した自衛隊員の手記』 244 | |

| 2.冒険とスポーツ | 堀江謙一『太平洋ひとりぼっち』 253 | |

| 3.鉄腕アトム | 手塚治虫『ぼくはマンガ家』 261 | |

| 4.自然発酵世界基準 | 茂木友三郎『「醤油」がアメリカの食卓にのぼった日』 269 | |

| 5.シーダー(種まく人) | 平松守彦『一村一品のすすめ』 277 | |

| 6.オノラリイ・ホワイト | 深田祐介『新西洋事情』 285 | |

| 7.新米の日本人 | ラモス瑠偉『魂 HEART』 293 | |

| 戦後志 | 未完の成功物語 302 | |

| あとがきに代えて |

止

資料年表:吉田茂

| 年月日 | ||

| 1878 | ||

| 0922 | 誕生 | |

| 1946 | ||

| 0522 | 内閣総理大臣就任 | |

| 1957 | ||

| 0710 | 吉田茂『回想十年 第1巻』(新潮社) | U |

| 0920 | 吉田茂『回想十年 第2巻』(新潮社) | U |

| 1030 | 吉田茂『回想十年 第3巻』(新潮社) | U |

| 1958 | ||

| 0315 | 吉田茂『回想十年 第4巻』(新潮社) | U |

| 1967 | ||

| 1020 | 没 | |

止

資料年表:鳩山一郎

| はとやま・いちろう | 18830101生19590307没 | 自由民主党初代総裁(1954-56年) |

資料年表:鳩山一郎

| 年月日 | ||

| 1883 | ||

| 0101 | 誕生 | |

| 1951 | ||

| 0630 | 『私の自叙伝』(改造社) | |

| 1955 | ||

| 1122 | 第54代内閣総理大臣。~19561223 | |

| 1957 | ||

| 1020 | 『鳩山一郎回顧録』(文芸春秋新社、19571020) | U |

| 1959 | ||

| 0307 | 没 | |

止

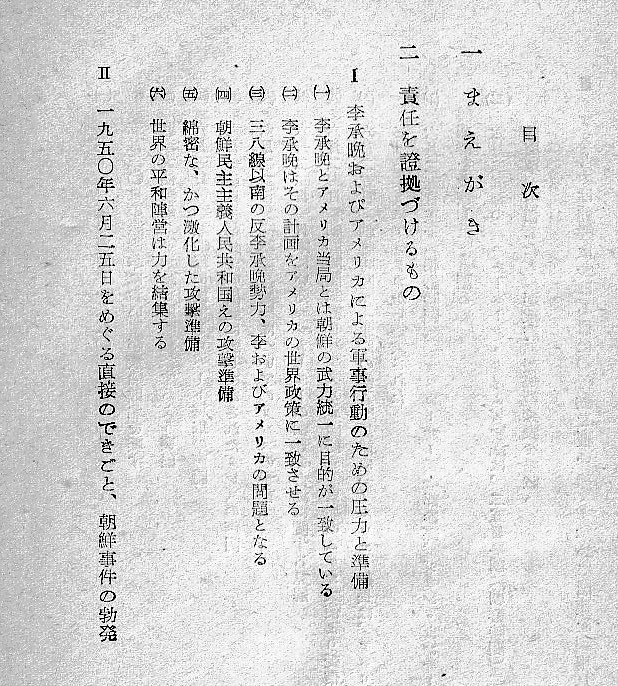

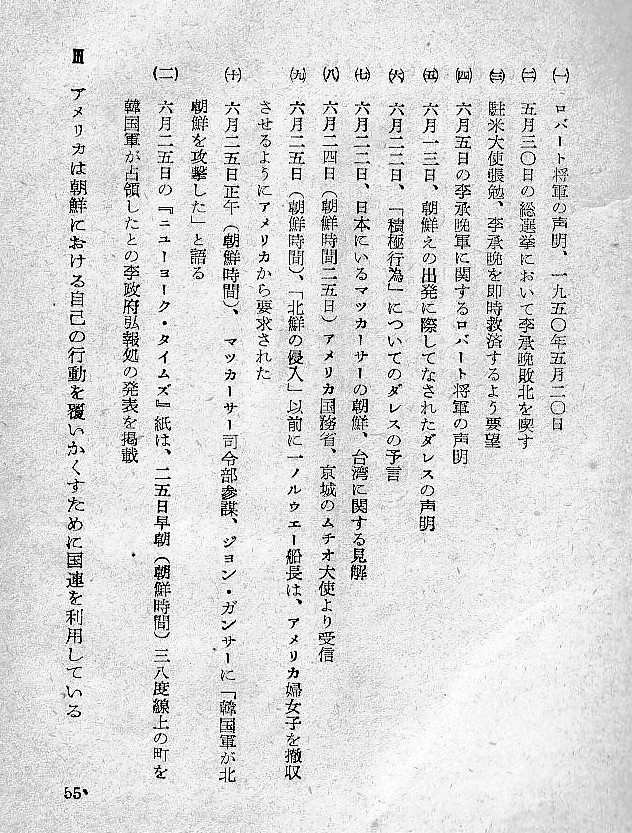

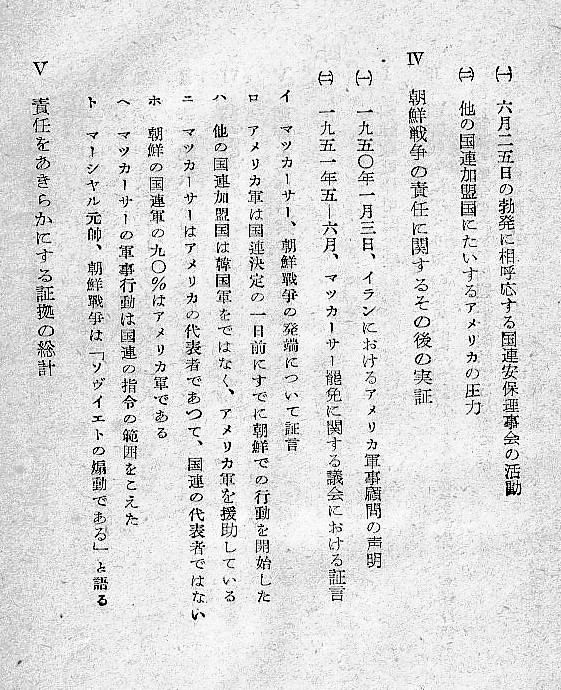

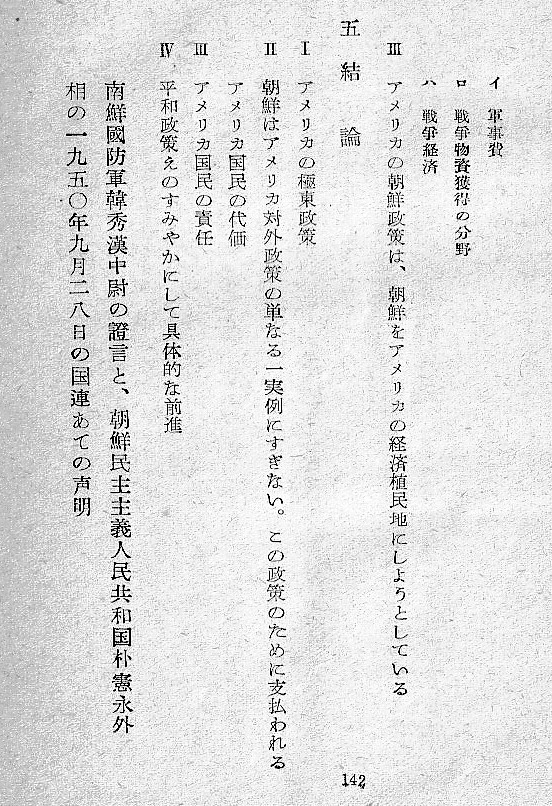

『朝鮮戦争は誰が起したか』(アメリカ民主的極東政策期成委員会、中川信夫訳、月曜書房、19520830)

内容

|

|

|

|

|

止

『レッド・パージとは何か 日本占領の影』(三宅明正著、大月書店、19940901)

内容

| はじめに | |||

| 1992年アメリカ大統領選挙/ブラッティ文書とは何か | |||

| Ⅰ | レッド・パージの概要 | ||

| 1 | どれだけの人がパージされたのか | ||

| 2 | パージされた人はどうしたのか | ||

| 3 | 一九五〇年だけではなかったパージ | ||

| 4 | 日本共産党の勢力はどの程度だったのか(1) | ||

| Ⅱ | パージはどのように遂行されたのか(1)―初期の事例― | ||

| 1 | 報道機関―放送 | ||

| 2 | 結核予防会 | ||

| 3 | 日本通運のパージ | ||

| 4 | 初期のパージの特徴 | ||

| Ⅲ | パージはどのように遂行されたのか(2)―各産業への広がり― | ||

| 1 | 石炭産業 | ||

| 2 | 金属鉱山 | ||

| 3 | 鉄鋼業 | ||

| 4 | 自動車産業 | ||

| Ⅳ | パージはどのように遂行されたのか(3)―産別組織からの抵抗― | ||

| 1 | 銀行 | ||

| 2 | 私鉄 | ||

| Ⅴ | レッド・パージには、誰がどう関与し、いかに対応したのか | ||

| 1 | GHQと日本政府 | ||

| 2 | 検察と警察 | ||

| 3 | 労働委員会の対応 | ||

| 4 | 経営者団体 | ||

| 5 | 政党と労働組合 | ||

| Ⅵ | 抵抗者のその後―裁判闘争― | ||

| 1 | 裁判の様相 | ||

| 2 | 復職運動の高まり | ||

| 付録 | |||

| 付表(第1表~第9表) 参照文献目録 |

|||

止

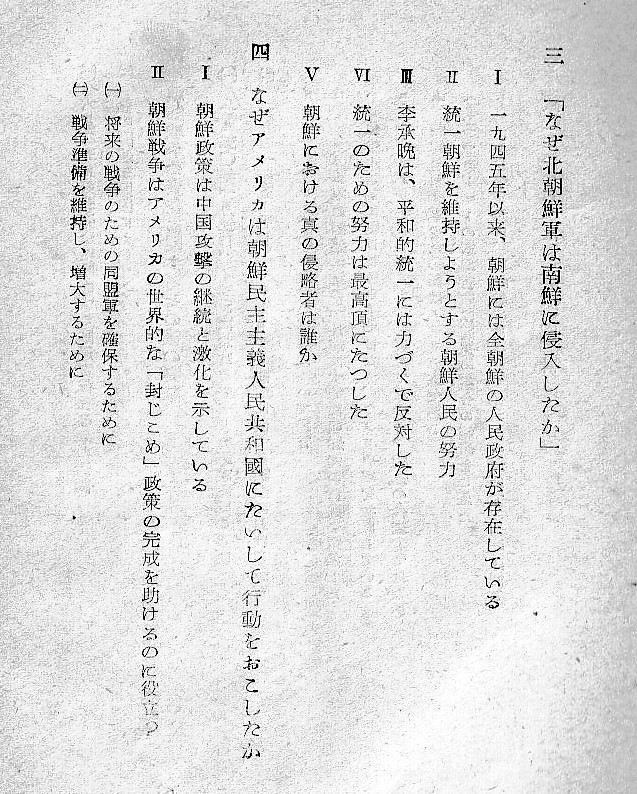

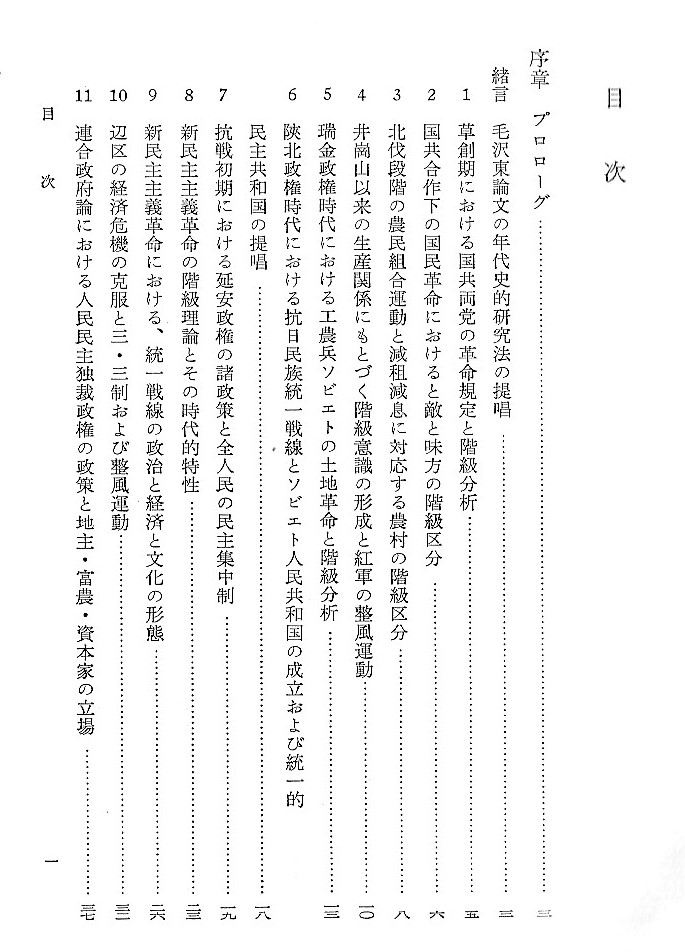

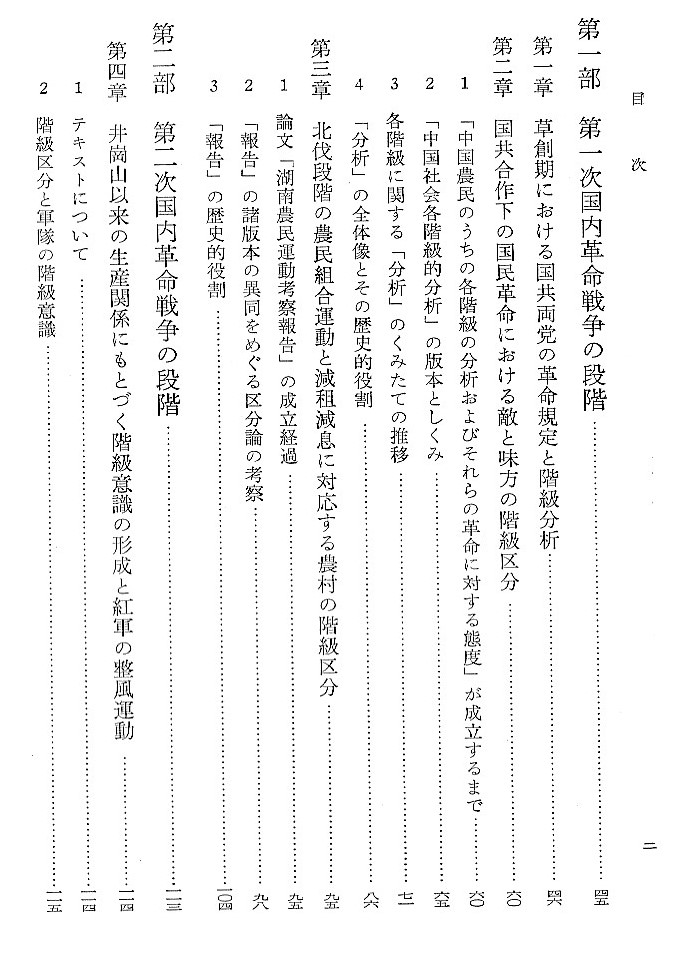

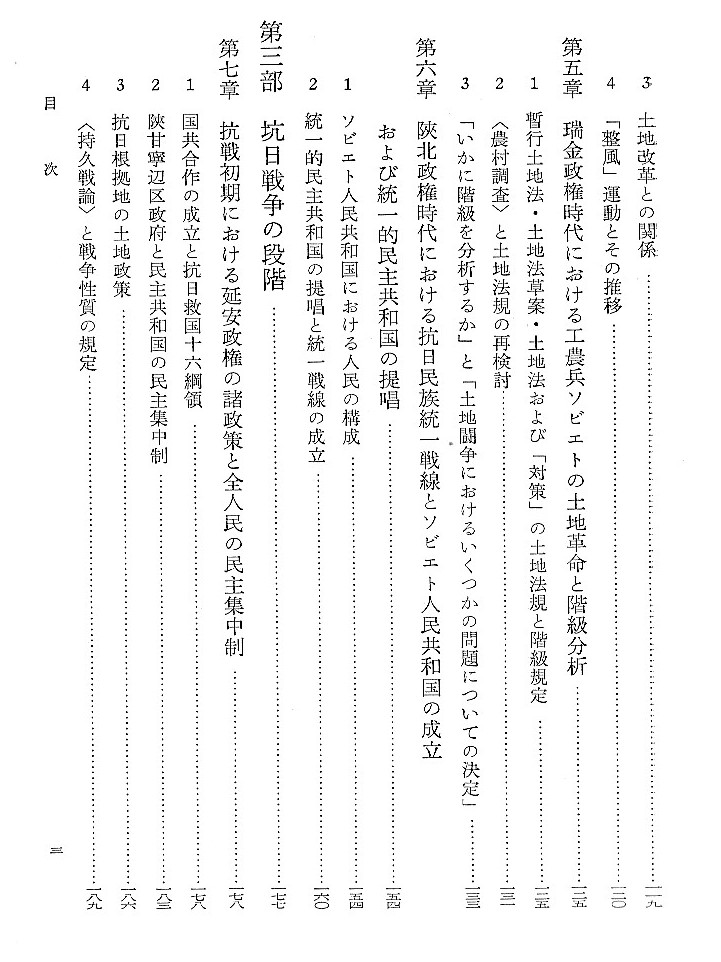

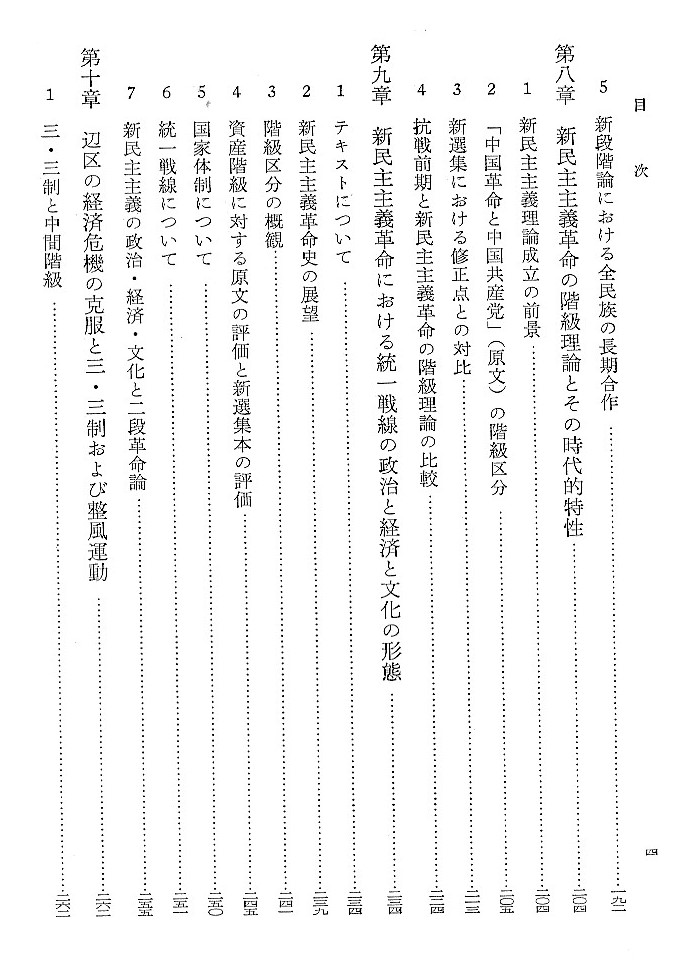

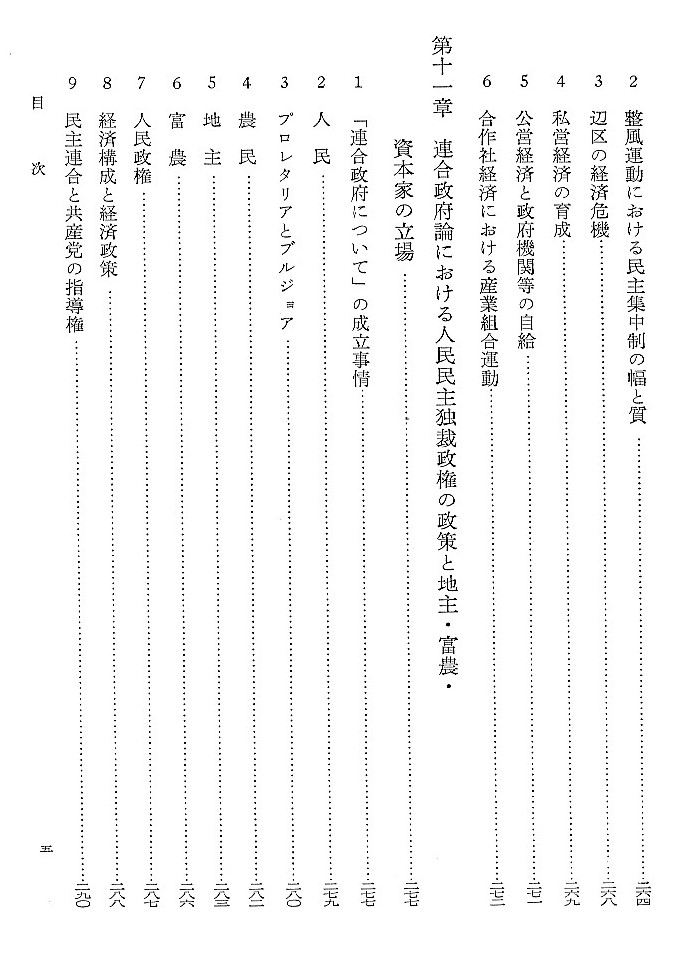

『毛沢東研究序説』(今堀誠二著、勁草書房、19660925)

内容

|

|

|

|

|

|

止