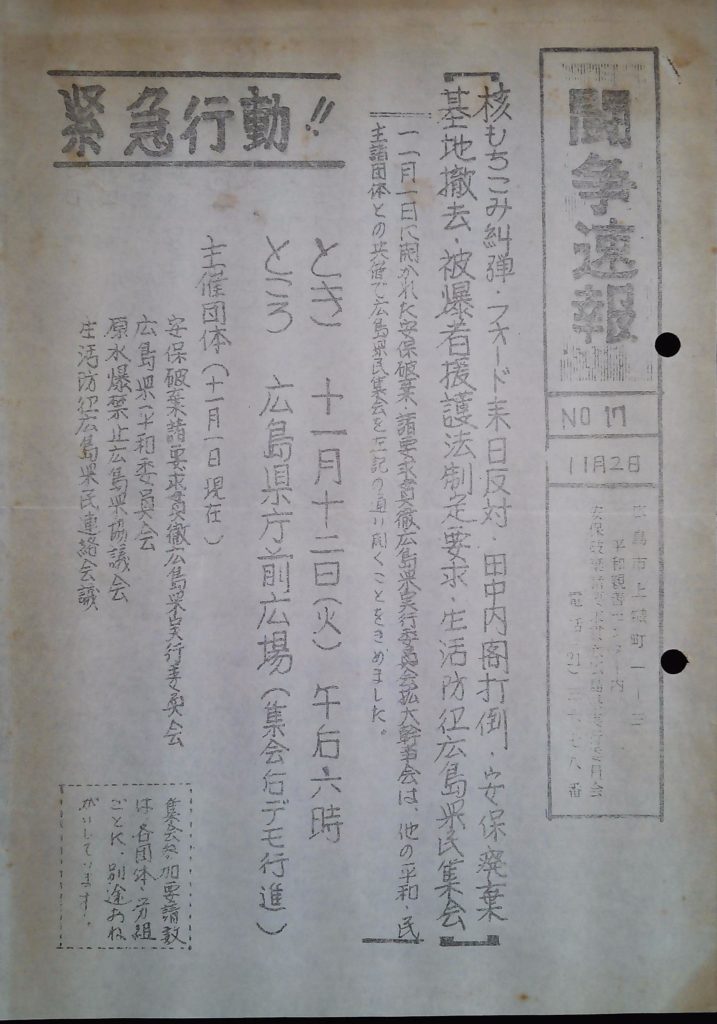

『闘争速報No.17』(安保破棄諸要求貫徹広島県実行委員会)1974年11月2日

| 核もちこみ糾弾・フォード来日反対・田中内閣打倒・安保廃棄・基地撤去・被爆者援護法制定要求・生活防衛広島県民集会 |

| とき 11月12日(火)午後6時 |

| ところ 広島県庁前広場(集会後デモ行進) |

|

| 主催団体(11月1日現在) |

| 安保破棄諸要求貫徹広島県実行委員会 |

| 広島県平和委員会 |

| 原水爆禁止広島県協議会 |

| 生活防衛広島県民連絡会議 |

止

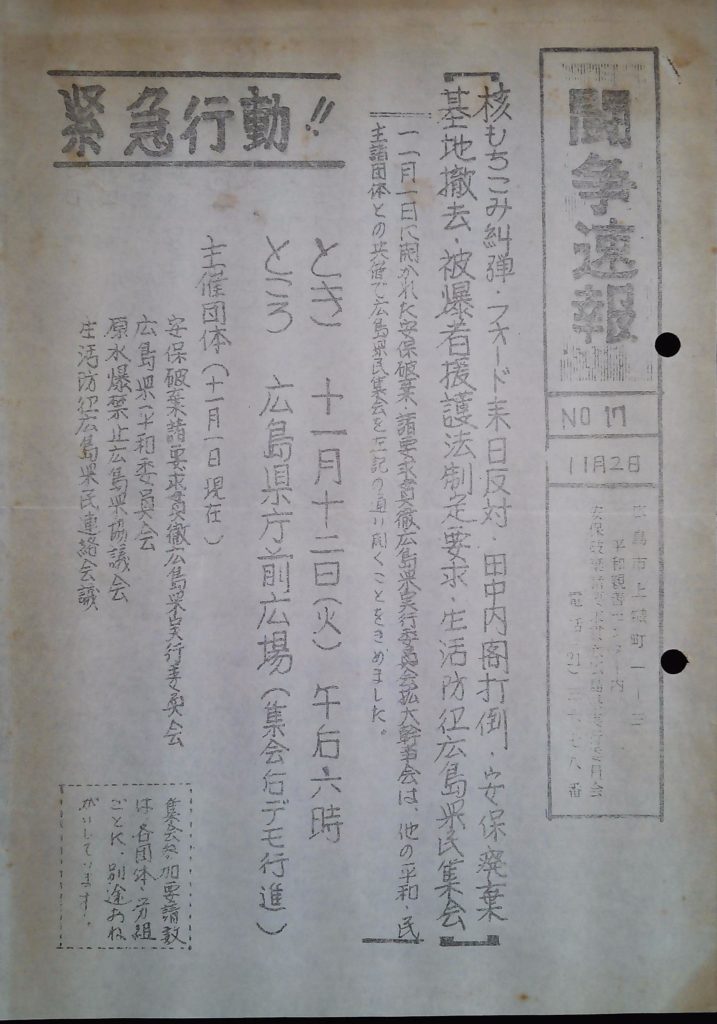

『闘争速報No.17』(安保破棄諸要求貫徹広島県実行委員会)1974年11月2日

| 核もちこみ糾弾・フォード来日反対・田中内閣打倒・安保廃棄・基地撤去・被爆者援護法制定要求・生活防衛広島県民集会 |

| とき 11月12日(火)午後6時 |

| ところ 広島県庁前広場(集会後デモ行進) |

|

| 主催団体(11月1日現在) |

| 安保破棄諸要求貫徹広島県実行委員会 |

| 広島県平和委員会 |

| 原水爆禁止広島県協議会 |

| 生活防衛広島県民連絡会議 |

止

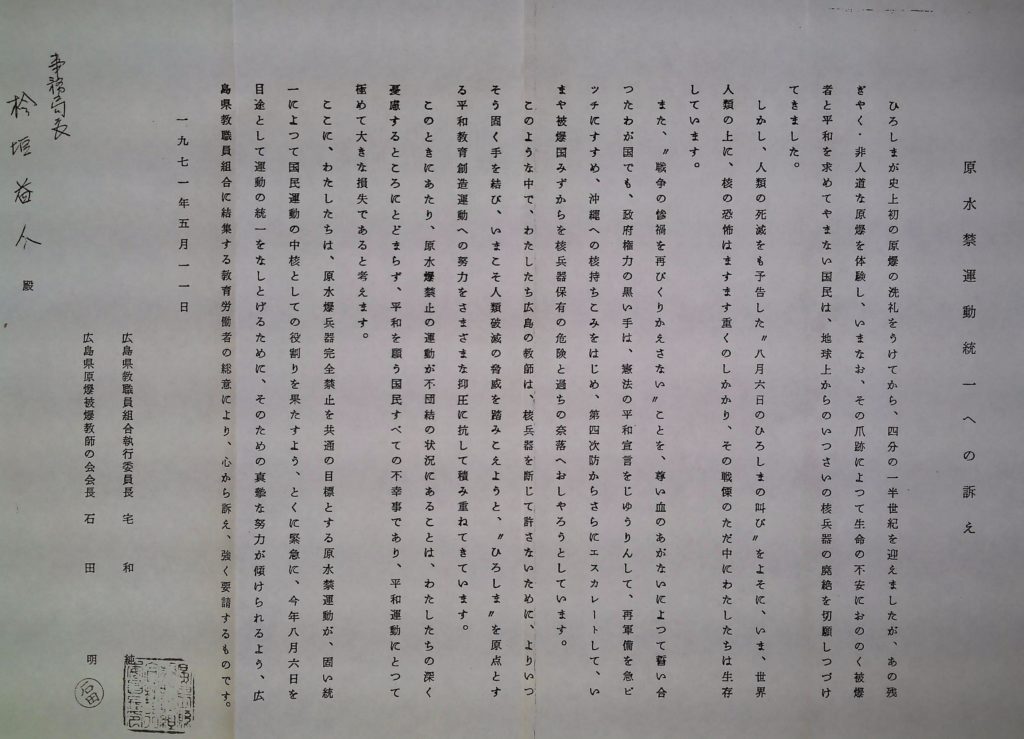

原水禁運動統一への訴え(宅和純・石田明 1971年5月11日)

| 原水禁運動統一への訴え |

|

| 1971年5月11日 |

| 宅和純(広島県教職員組合執行委員長) |

| 石田明(広島県原爆被爆教師の会会長) |

| 桧垣益人(広島県被団協)事務局長 |

止

広島県原水協年表(1974年)

| 月日 | 事項 | 備考 |

| 0122 | 広島「劇団月曜会公演『河』をみる会」結成 | |

| 1217 | 佐久間・田辺両代表の帰国歓迎集会。 |

日本学術会議25年史(日本学術会議、1974)目次概要

| 各期の活動 | ||

| 第1期報告 | ||

| 日本学術会議の成立//3 学術体制刷新委員会委員長報告//4 学士院長あいさつ//7 学術研究会議会長あいさつ・その他//10 発会式典//10 第1回総回における審議//10 第2回総会以後の活動//13 科学技術行政協議会(STAC)と日本学術振興会//17 会長・副会長・部長等の訪米//18 国際学術会議への出席//19 創立1周年記念会//19 関連資料//19 |

||

| 第2期報告 | ||

| 概説//31 いくつかの提案//31 研究所等の設置について//32 社会的諸情勢と関連して//33 原子力研究について//35 学術会議と外部組織//37 国際交流の進展//38 大学に関する諸問題//39 学術体制討論会について//40 選挙についての紛争//40 日本学術会議の所轄について//41 科学研究費補助金について//42 関連資料//42 |

||

| 第3期報告 | ||

| 概説//52 原子力問題//53 原子力3原則//55 原子力に関する基本法の制定について//55 放射線影響問題//56 動力協定をめぐる諸討議//57 原子力研究についての国際会議//57 原子力特別委員会の設置//58 大学における原子力研究//58 ラッセル・アィンシュタイン宣言//59 長期研究計画調査委員会//59 研究所,研究機構の設置//61 国際研究調査計画への協力//62 学術会議とほかの機関との関係//63 教育問題//64 ソビエト連邦及び中華人民共和国との学術交流について//65 その他特記すべき諸事項//66 国際的な学術交流についての二,三の決議//67 災害に関する要望//67 環境保護について//67 関連資料//68 |

||

| 第4期報告 | ||

| 概説//75 外部組織との関連//76 南極観測について//77 原子力問題//77 原水爆実験反対//78 ゲッチンゲン宣言と第1回パグウオッシュ会議//78 その後の原水爆反対声明//79 原子力平和利用等に関する諸問題//79 研究費の増額について//82 研究所設立の要望//84 その他の研究体制について//85 研究者の待遇//85 学問・思想の自由について//86 国際学術交流について//86 ドイツ連邦共和国の訪問//87 その他勧告・要望//87 学術記者会の発足//87 関連資料//87 |

||

| 第5期報告 | ||

| 概説//102 委員会の存置改廃等内部機構の整理//102 科学技術会議と学術会議の関係//103 科学技術会議に対する諮問第1号答申に関する学術会議の勧告//104 科学協力に関する日米委員会と国際協力5原則//106 学術の国際交流に関すること//107 大学等への各種の助成について//107 各種研究活動事業の促進の勧告//108 各種研究所及び研修所の設置の勧告//109 科学者の待遇の改善その他//110 その他の勧告//110 原子核実験に関する二つの国際的アピール//110 大学の管理運営について//111 関連資料//111 |

||

| 第6期報告 | ||

| 概説//135 大学制度に関連して//135 科学研究計画第1次5か年計画//136 諸研究所の設立について//139 情報科学の研究機関の設立について//140 地震研究について//141 科学者の待遇について//141 私立大学への助成//142 大学等への寄附金について//142 国際学術交流について//143 沖縄との学術交流について//144 原水爆反対等戦争と平和にかかる諸決議//144 その他の諸勧告・声明//145 関連資料//147 |

||

| 第7期報告 | ||

| 概説//166 研究所・研究機関,研究体制にかかわる勧告//166 情報関係の研究所//168 主として生物学に関連する研究所等//169 理学部門の研究所//171 原子力研究及びその関連//172 宇宙科学,地球科学//173 工学関係の研究所の設立勧告//174 研究費関係について//175 科学研究費補助金問題//176 昭和44年度科学研究振興に必要な予算について,その他//177 国際学術交流と関連して//177 科学者の待遇等に関係するもの//178 日本学術会議と他機関との関係//179 沖縄・小笠原関係//180 平和問題について//180 その他//181 関連資料//181 |

||

| 第8期報告 | ||

| 概説//197 第8期中の活動の総括//198 新設された特別委員会等//198 審議の三つの重点//199 大学問題の検討//200 大学改革についての勧告//202 自然,文化財の保護と公害問題//203 沖縄に関する諸問題//204 原水爆被災資料センターとBC兵器禁止//205 研究予算,研究所設置等//206 関連資料//209 |

||

| 第9期報告 | ||

| 概説//225 委員会体制の改革//225 広報活動の強化//229 学術交流上の諸問題//230 第9期における主な勧告・要望等//232 国際学術交流との関係について//235 平和問題,その他関連事項//236 その他の事項//236 関連資料//237 |

||

| 日本学術会議前史 | ||

| 東京学士会院・帝国学士院・学術研究会議・日本学術振興会//250 | ||

| 東京学士会院//250 帝国学士院//251 学術研究会議//253 日本学術振興会//259 |

||

| 終戦後の学術体制刷新の動き//261 | ||

| 学術体制刷新委員会//265 | ||

| 前史関連資料//281 | ||

| 各部の活動 | ||

| 第1部報告 | ||

| <略> | ||

| 第7部報告 | ||

| 委員会の活動・その他 | ||

| 研究費委員会 | ||

| 科学者の待遇問題委員会 | ||

| 長期研究計画委員会 | ||

| 学問・思想の自由委員会 | ||

| 学術体制委員会 | ||

| 学術交流委員会 | ||

| 特別委員会 | ||

| アジア・アフリカ研究特別委員会//406 人文・社会科学振興特別委員会//409 大学問題特別委員会//411 1970年代の科学・技術特別委員会//418 日本学術会議のあり方検討特別委員会//425 原子力特別委員会//430 原子核特別委員会//434 国際生物学事業計画特別委員会//438 国際地球観測特別委員会//440 宇宙空間研究特別委員会//442 南極特別委員会//445 海洋学特別委員会//450 水特別委員会//453 環境問題特別委員会//455 沖縄問題特別委員会//457 |

||

| その他//461 | ||

| 学術会議会員選挙//461 地方区//464 |

||

| 附属資料 | ||

| I 関係法規//473 II 組織・予算//494 III 諮問・答申,勧告・声明等//551 IV 国際学術交流//569 V 会員選挙//597 |

||

| 総会年譜//600 | ||

書誌1974

| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行年月日 |

| 災害の行動科学 : そのとき人はどう行動するか組織はどう対応すべきか | アレン・H.バートン | 学陽書房 | 197411 |

| Communities in disaster : a sociological analysis of collective stress situations | |||

雑誌論文

| 著者 | タイトル | 掲載誌(編集、発行所) | 発行年月日 |

『原水爆禁止運動』(今堀誠二、潮出版社、19740625)

目次

| 第*回大会 | タイトル<初出掲載誌紙> |

| プロローグ | |

| 原水禁運動の発足 | |

| 杉並アピール | |

| 見殺しにされた被爆者 | |

| 被爆者救援運動の発足 | |

| 1 | 三千二百万人の国民運動の進展 |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』187号(195509)> | |

| 八月六日の回想 | |

| 発言の本音 | |

| 被爆者の生活と意見 | |

| 科学者の責任 | |

| 救援運動の出発 | |

| 基地闘争への賛否 | |

| ヒロシマ・アピール | |

| 歴史学研究会の問題点 | |

| 歴史をになうもの | |

| 2 | 被爆者・全国民・全世界との連帯が高まる |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』200号(195610)> | |

| 世界を動かしたヒロシマ | |

| 世界の連帯 | |

| 進む戦争準備 | |

| 沖縄問題 | |

| 再軍備への告発 | |

| 被爆者救援運動との結合 | |

| 原子力の平和利用と大衆 | |

| 大衆運動の進め方への反省 | |

| 3 | 地方原水協の強化と中央および国際組織の空転 |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』211号(195709)> | |

| 台所までもち込まれた運動 | |

| 専門家の告発 | |

| 歴史家は何をすべきか | |

| 六大陸にひろがった原水禁運動 | |

| 原水爆戦争体制との対決をうち出す | |

| 会議は空転する | |

| 全学連の誤謬 | |

| 大会決定の成果と不安 | |

| 問題点のかずかず | |

| 組織と理論に重大な欠陥 | |

| 4 | 日本の非核武装化にたちむかうために |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』223号(195709)> | |

| 岸内閣を助けた原水協 | |

| ICBMの評価を誤る | |

| 欧米で核兵器反対運動高まる | |

| 平和行進 | |

| 原爆の加害国化する日本 | |

| 統一戦線 | |

| 日本の核武装 | |

| 空転する討論 | |

| 中国・朝鮮への差別 | |

| 運動の進め方への反省 | |

| 難航した国際会議 | |

| 実験禁止から核武装反対へ | |

| 原水協を全国民のものに | |

| 5 | 原水禁運動の正しい道と左右の日和見主義 |

| <初出掲載誌紙:『歴史評論』110号(195910)> | |

| 原水禁運動のマニフェスト | |

| 一千万人の平和行進 | |

| 自民党の妨害工作 | |

| 安保改定と原水禁運動 | |

| 大会からの脱退者 | |

| 左右の日和見主義者 | |

| 6 | 戦う平和運動の目標は軍備全廃か冷戦終結か |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』246号(196010)> | |

| 二千二百万人の平和行進 | |

| 平和の敵は誰か | |

| 平和運動における二大潮流 | |

| 人類の導きの星 | |

| 日本と沖縄での戦いの報告 | |

| 大会の混乱と成果 | |

| 軍備全廃か冷戦終結か | |

| 7 | 帝国主義時代の平和理論と原水爆時代の平和理論 |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』257号(196109)> | |

| 謀略工作 | |

| 平和運動における西欧方式とAA方式 | |

| AA地域別会議流れる | |

| 本会議でのかけひき | |

| 大会決議のおもてうら | |

| 原水爆時代の平和理論 | |

| 大衆の平和運動 | |

| 両派の自己批判と運動の進展 | |

| 8 | 社・共両党の激突と大衆の統一への願い |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』269号(196210)> | |

| 矛盾の中で | |

| 総評まかり通る | |

| あらゆる核実験に抗議する問題 | |

| 核戦争の元凶は誰か | |

| 幅広い運動か、反帝政治闘争か | |

| 原水協の「内乱」と統一のエネルギー | |

| 9 | 国民運動の崩壊と再生への四つの芽 |

| <『思想の科学』19号(196310)> | |

| 宗平協―国民運動をはぐくむもの | |

| 地方原水協の活動 | |

| 原水協、国民を無視 | |

| 大会準備のなかでー国民運動にそむくもの | |

| 大会のうらおもて―国民運動の崩壊劇 | |

| 大会懇談会の諸報告―国民運動の新しい芽 | |

| すべての地域と職場に原水協をつくろう | |

| 10 | 毛沢東理論からみた日本原水協批判 |

| <初出掲載誌紙:『歴史学研究』299号(196504)> | |

| 原水禁運動と私 | |

| 毛沢東の平和理論の問題点 | |

| 中ソ対立と原水禁運動 | |

| 民族解放運動との接点 | |

| 資本主義国の平和運動の意義 | |

| 統一戦線への整風運動 | |

| 日本の平和運動の性格 | |

| 広島の平和運動の性格 | |

| 原水協はその基本原則で再統一を | |

| 核兵器のない世界をめざして | |

| <『聖教新聞』1973年2月21日~28日> | |

| 日本の安全はどうして守るのか | |

| 平和運動のゆくえ | |

| 新しい平和の条件 | |

| 国際連合の将来 | |

| あとがき | |

| 月 | 日 | 記事 |

|---|---|---|

| 05 | 16? | 原爆資料保存会、来年にスペインで原爆被爆資料展の開催を計画。 |

| 06 | 25? | 岡井巴らロサンゼルス在住の被爆者約150人、原爆の恐ろしさを広く認識してもらうため、74年の8月6日を期して、同市内で被爆写真展を計画。 |

| 06 | 25? | 米オハイオ州で平和運動グループによる「ウィルミントン1975年8月会議」開催運動を展開。平和教育のカリキュラムや在米被爆者の認識、米国青年の原爆に対する拒否反応などについて討議する。 |

| 07 | 15 | 山田広島市長、来年中に原爆被爆資料の海外での展示を実現したいとの意向を市議会で明らかにする。7月末、ノーマン・カズンズ、バーバラ・レイノルズ、ノエル・ベーカー、エディタ・モリス、ダニロ・ドルチに協力を要請。 |

| 07 | 24 | 広島市、米国原爆被爆者協会(荒井常会長)が計画している被爆資料展のために写真90点を送る。 |

| 07 | 28? | カナダ在住被爆者サーロー・節子、カナダでの原爆展開催を計画。 |

| 08 | 05 | 広島・長崎原爆被爆者追悼法要、ロサンゼルス市の西本願寺別院で開催。約300人が参列。同別院で広島市平和文化センターが送った原爆写真を展示。 |

| 09 | 02 | 山田広島市長、米のバーバラ・レイノルズからオハイオ州ウイルミントン大学で来年被爆資料展を開くとの回答を得たことを明らかにする。 |

| 11 | 22 | 朝日新聞社、「激動とあらしの半世紀-昭和の50年展」を広島市の福屋百貨店で開催。-26日。原爆資料も展示。 |

| 11 | 24 | 朝日新聞「戦争繰り返してはならぬ-「昭和の50年展」アンケートから」 |

| 12 | 14 | 荒井覚米国原爆被爆者協会会長、広島市平和文化センターに、来春ロサンゼルスで開催予定の被爆写真展に広島市の写真パネルや映画を寄贈して欲しいと要請。 |

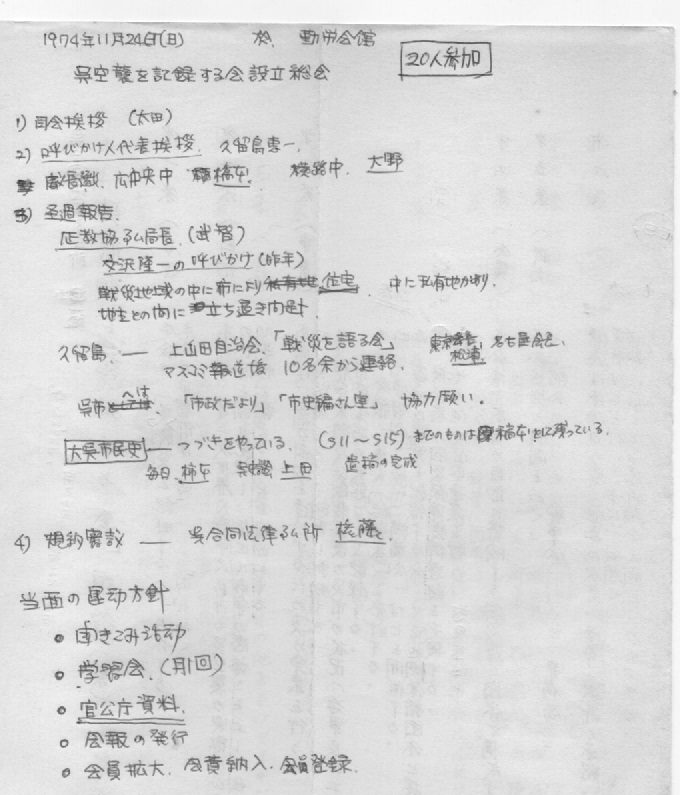

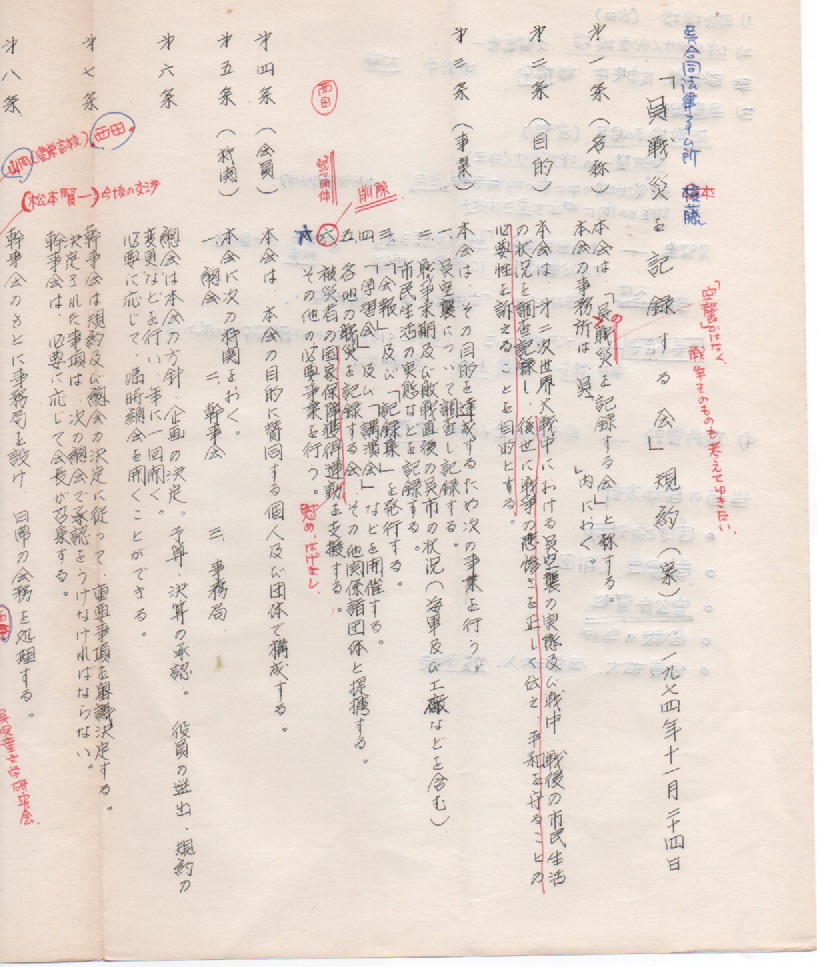

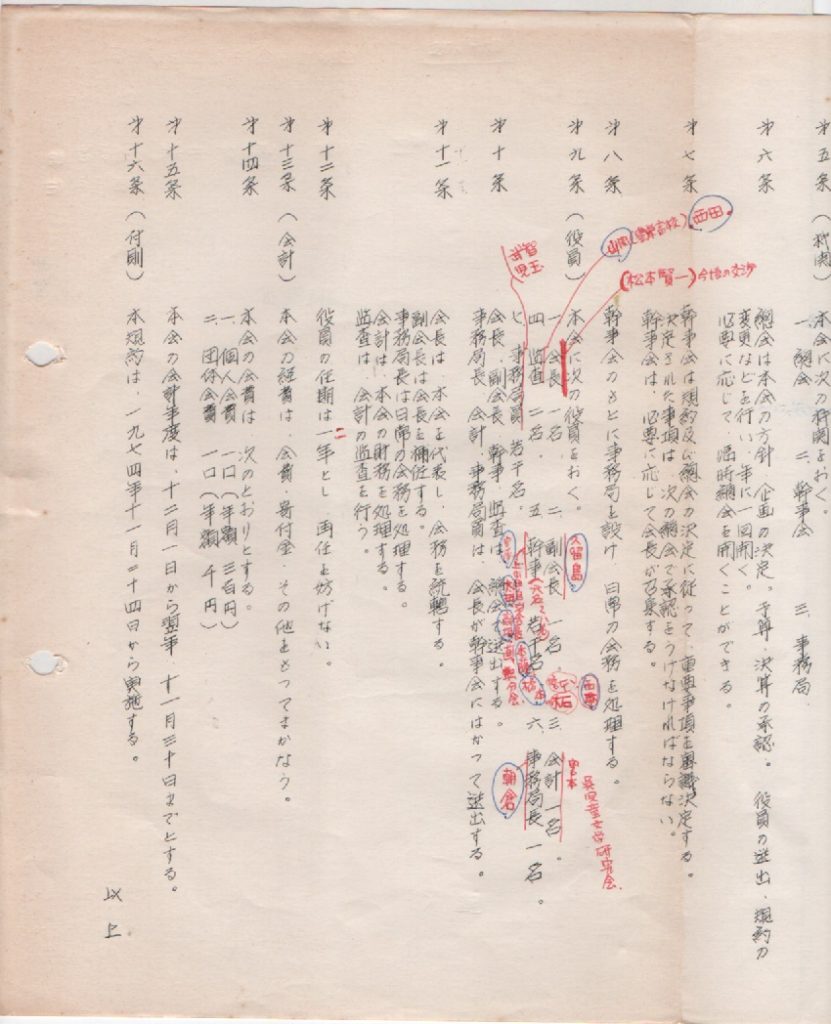

呉空襲を記録する会設立総会(宇吹メモ)19741124<作業中>

| 1974年11月24日 於勤労会館 |

| 呉空襲を記録する会設立総会 20人参加 |

| 1)司会挨拶(大田) |

| 2)呼びかけ人代表挨拶 |

| 3)経過報告 |

| 4)規約審議 |

| 当面の運動方針 |

|

| 「呉戦災を記録する会」規約(案) 1974年11月24日 |

|

|

年表:平和教育(1974年)

| 06 | 01 | 第2回全国平和教育シンポジウム、広島市で開催。約600人が参加。-2日。 |

| 06 | 33 | 米オハイオ州で平和運動グループによる「ウィルミントン1975年8月会議」開催運動を展開。平和教育のカリキュラムや在米被爆者の認識、米国青年の原爆に対する拒否反応などについて討議する。 |

原水爆禁止少年少女のつどい 第1回 1974年8月6日

開催状況

| 回 | 年月日 | 備考 |

| 01 | 19740806 | |

| 『原水爆禁止少年少女のつどい感想文-1974年広島=似島での記録』(原水爆禁止日本協議会、19750806) | ||

| 02 | ||

| 03 | ||

| 04 | ||

| 05 | ||

| 06 | 3団体(広島市教職員組合・広島県新婦人の会・広島県子どもを守る会)で実行委員会を作り運営を開始。 | |

| 07 | ||

| 08 | ||

| 09 | 旧暁部隊の方々から被爆者救護体験を聞く。 | |

| 10 | ||

| 11 | ||

| 12 | ||

| 13 | ||

| 14 | ||

| 15 | 1988 | |

| 『似島 廣島とヒロシマを考える』(原水爆禁止似島少年少女のつどい実行委員会< 事務局=広島市教職員組合内>、19880701) | ||

| 16 | 1989 | |

| 17 | 1990 | |

| 18 | 1991 | |

| 19 | 1992 | |

| 20 | 1993 | |

| 21 | 1994 | |

| 22 | 1995 | |

| 23 | 1996 | |

| 24 | 1997 | |

| 25 | 19980805 | 宇吹参加 |

| 26 | ||

| 27 | ||

| 28 | ||

| 29 | ||