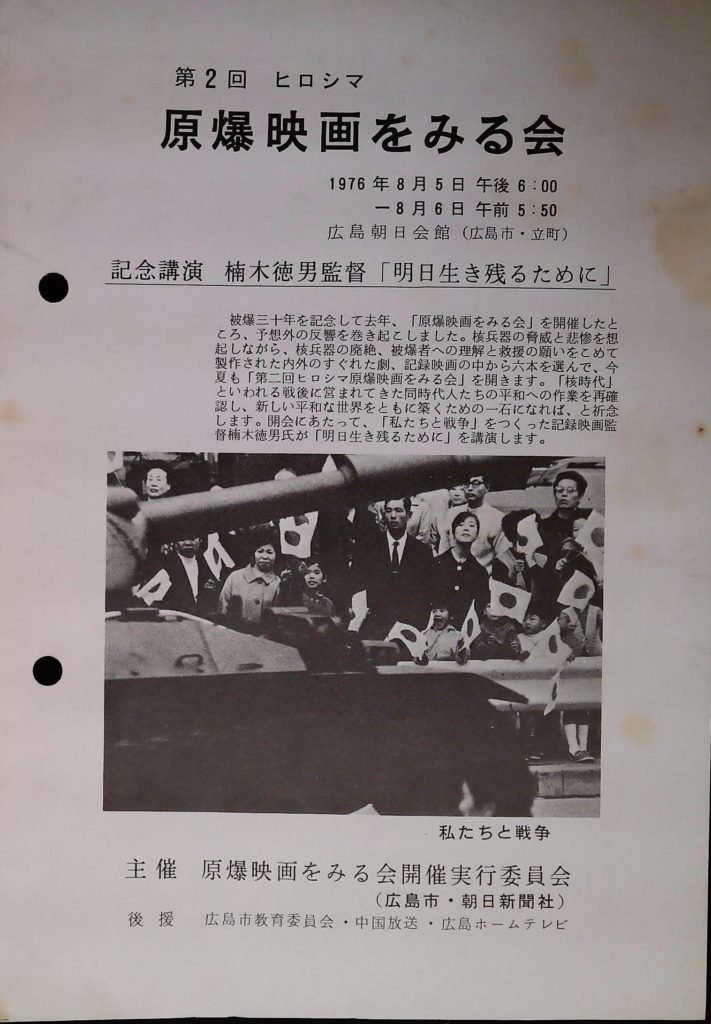

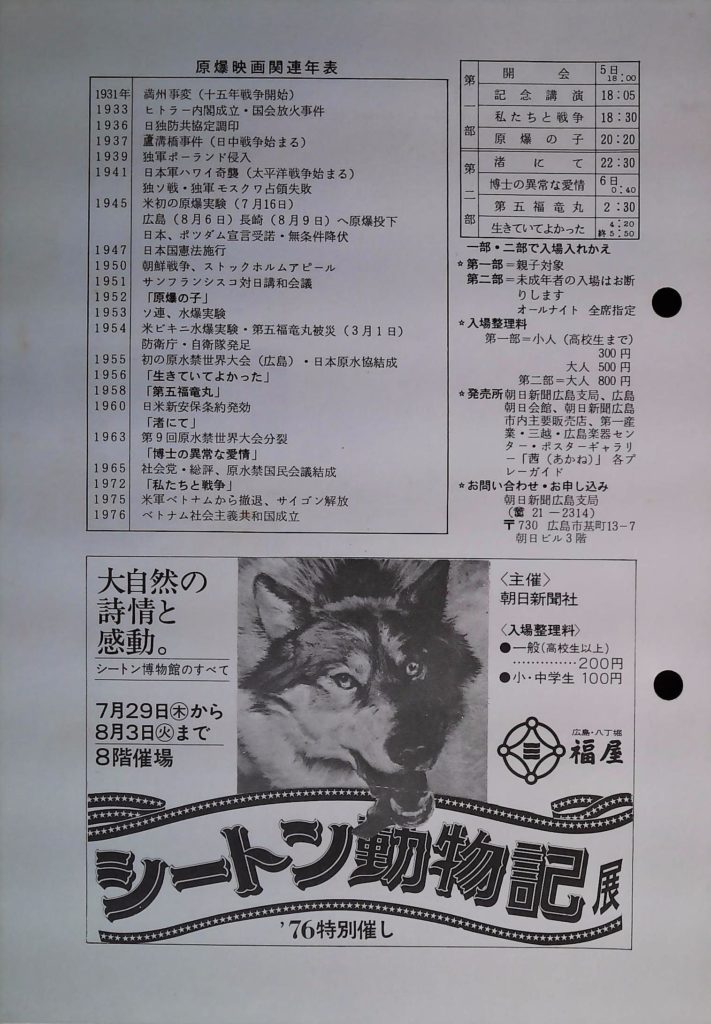

第2回ヒロシマ原爆映画をみる会(1976年8月)

|

|

|

|

|

止

第2回ヒロシマ原爆映画をみる会(1976年8月)

|

|

|

|

|

止

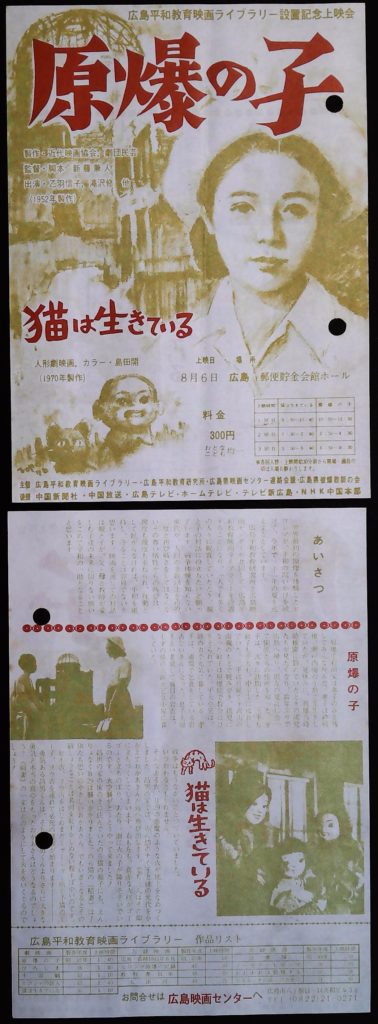

広島平和教育映画ライブラリー

| 1976年 広島平和教育研究所・広島映画センターが共同で設置 |

| 広島平和教育映画ライブラリー設置記念上映会 |

|

止

被爆者献体の呼びかけ(山本美代 1976年6月)

|

|

|

止

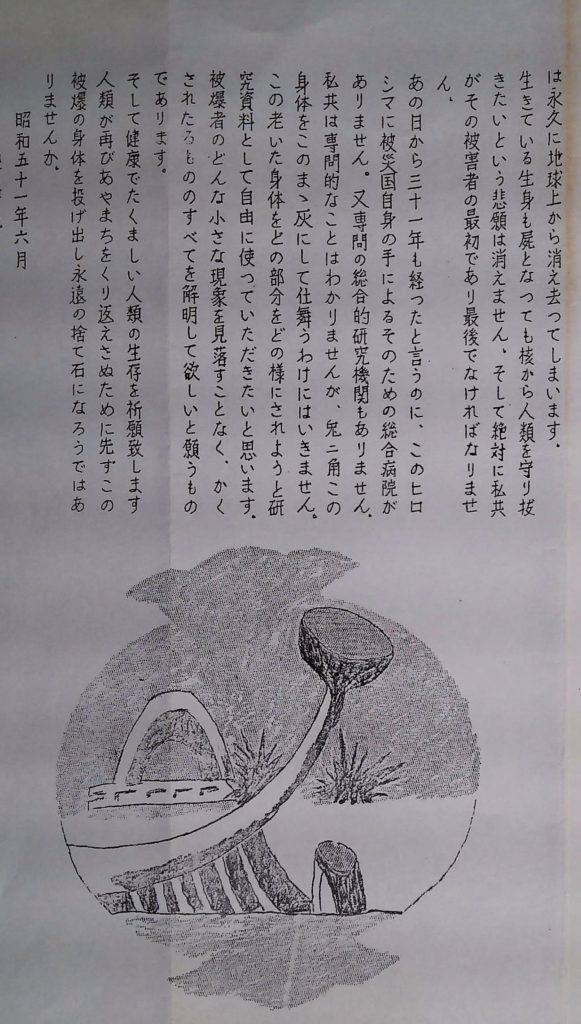

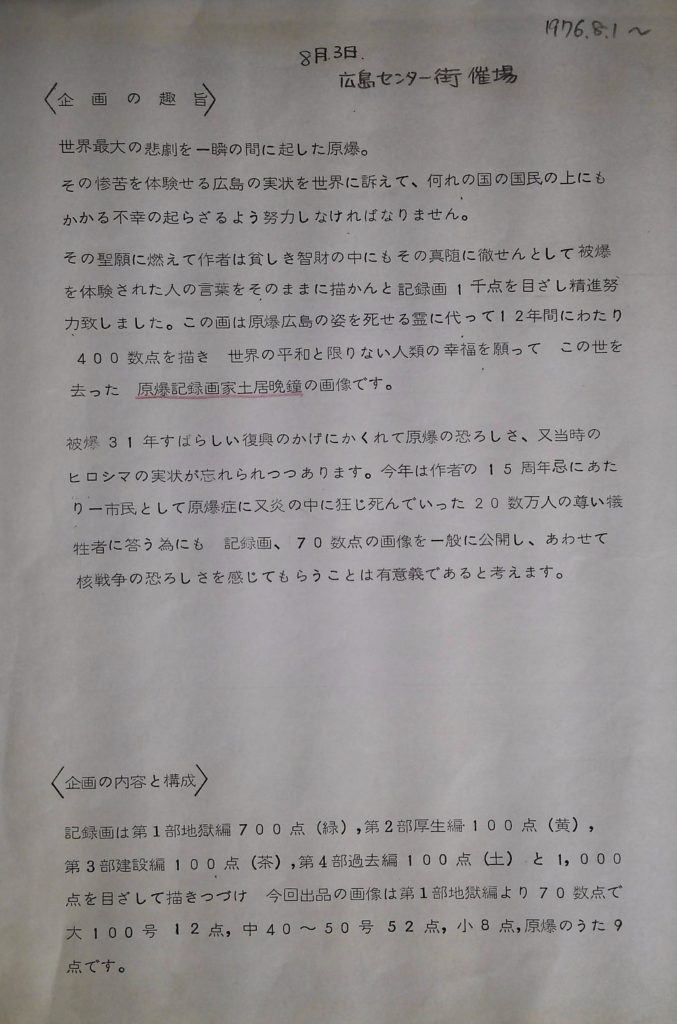

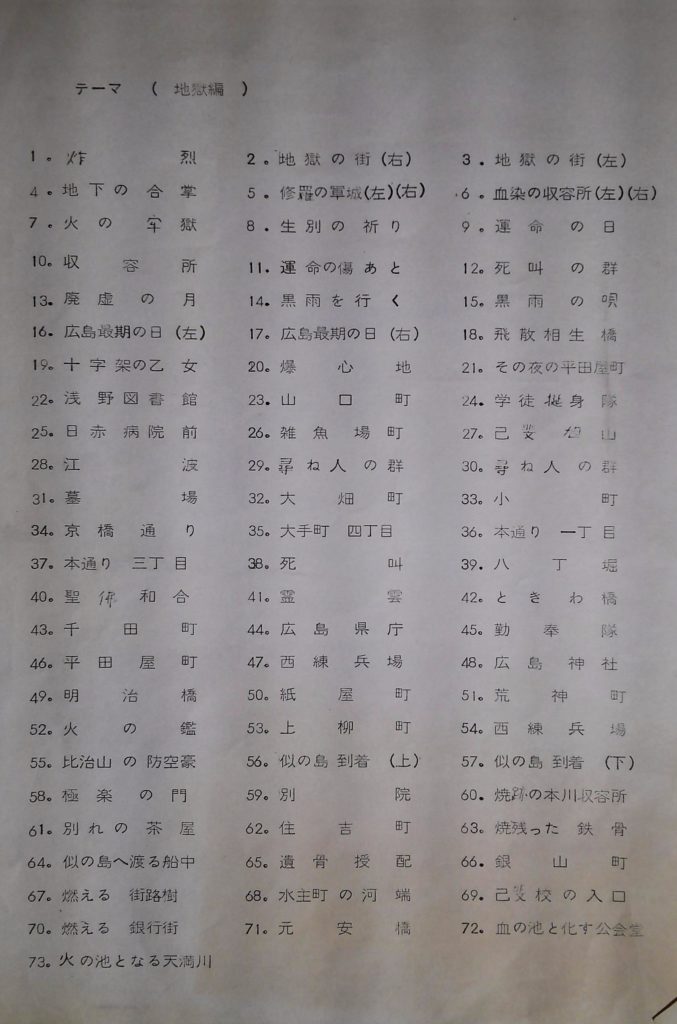

土居晩鐘・15回忌記念「原爆記録画展」 1976年8月1日~ 会場:ヒロシマセンター街

|

|

止

広島県原水協年表(1976年)

| 月日 | 事項 | 備考 |

| 0117 | 軍縮と社会正義のための米大陸横断平和行進に参加する日本原水協の代表4人、原爆慰霊碑前を出発。 | |

| 1201 |

『第五福龍丸事件』(焼津市、19761101 )

目次

| 章 | 見出し | 備考 | |

| 挨拶(焼津市長 服部毅―) | |||

| 発刊によせて(焼津漁業協同組合長 滝ロ佐々ヱ門) | |||

| 序(編集委員長 北山宏明) | |||

| 1 | 事件の概要 | ||

| 乗組員名簿 | |||

| 第五福竜丸事件年譜 | |||

| 2 | 被災時の諸問題 | ||

| 1 | 被災時の位置 | ||

| その時の状況について乗組員談 | |||

| 2 | 帰港後の様子と被災時の諸問題 | ||

| 3 | 乗組員の被害について | ||

| 1 | 焼津市対策本部日誌3月14日より3月28日まで | ||

| 2 | 衛生課の事件日誌 | ||

| 3 | 初診時所見とその経過(焼津病院外科医長 大井俊亮) | ||

| 4 | 被災患者上京入院及び退院帰省につき打合せ事項 | ||

| 通達と譲渡証 | |||

| 患者との意見交換 | |||

| 4 | 乗組員の病状 | ||

| 1 | 3月1日より9月23日まで | ||

| 2 | 故久保山愛吉氏の臨床経過 | ||

| 3 | 各医師の発表 | ||

| 東邦医大教授(森田久男博士の発表) | |||

| 主治医の立場から (東大病院沖中内科教室医博 三好和男) | |||

| 東大名誉教授都築博士 米国務省訪問見解表明 | |||

| 5 | 船体と管理 | ||

| 1 | 生いたちと概要 | ||

| 2 | 帰港直後の状況 | ||

| 3 | 船体等の管理と補償問題 | ||

| 4 | 船体の監視と売買 | ||

| 監視日誌 | |||

| 5 | 船体の移動と東京への回航 | ||

| 6 | 魚への影響及び補償(第五福竜丸関係) | ||

| 1 | 主として直接的被害について | ||

| 2 | ビキニ事件の補償問題 | ||

| 3 | 久保山愛吉氏慰謝料問題について | ||

| 4 | 乗組員の慰謝料問題について | ||

| 7 | 事件と漁業対策(一般補償関係) | ||

| 1 | 対策本部設置 | ||

| 2 | 組合長会議 | ||

| 3 | 日かつ連、要望書手交 | ||

| 日かつ運が総額20億円の補償要求 | |||

| 片付かぬビキニ補償 | |||

| 交渉妥結とその後の対策 | |||

| ビキニ被災―年補償金決らず | |||

| 補償問題の対米折衝経緯 | |||

| ビキニ問題その後 | |||

| 8 | 手記及び追悼文 | ||

| 1 | 久保山愛吉氏の手記 | ||

| 2 | 愛吉氏と家族との交信 | ||

| 未亡人すゞさんの手記 | |||

| 3 | 患者の手記 | ||

| 4 | 久保山さんの死に思う 熊取敏之博士 | ||

| 5 | 故久保山愛吉君を悼む | ||

| 9 | “死の灰”について | ||

| 調査団 | |||

| 死の灰の分析と第1回発表 | |||

| 筧博士の報告書 | |||

| 第2、第3回の分析発表 | |||

| 相つぐ漁船の被害 | |||

| マーシャル水域における漁船等の被害対策 | |||

| 最終結果の分析発表 | |||

| 静岡大、大阪大、金沢大の分析結果 | |||

| 日本全土を掩う放射能 | |||

| 調査船〃俊鶴丸〃 | |||

| 附 | |||

| a | その後の乗組員の様子 | ||

| b | 当時を顧みて(近藤久一郎) | ||

| c | 第五福竜丸の思い出 (宮崎作次) | ||

| d | 回想(見崎吉男) | ||

| 参考文献 | |||

| 編集委員名簿 | |||

| 資料写真 |

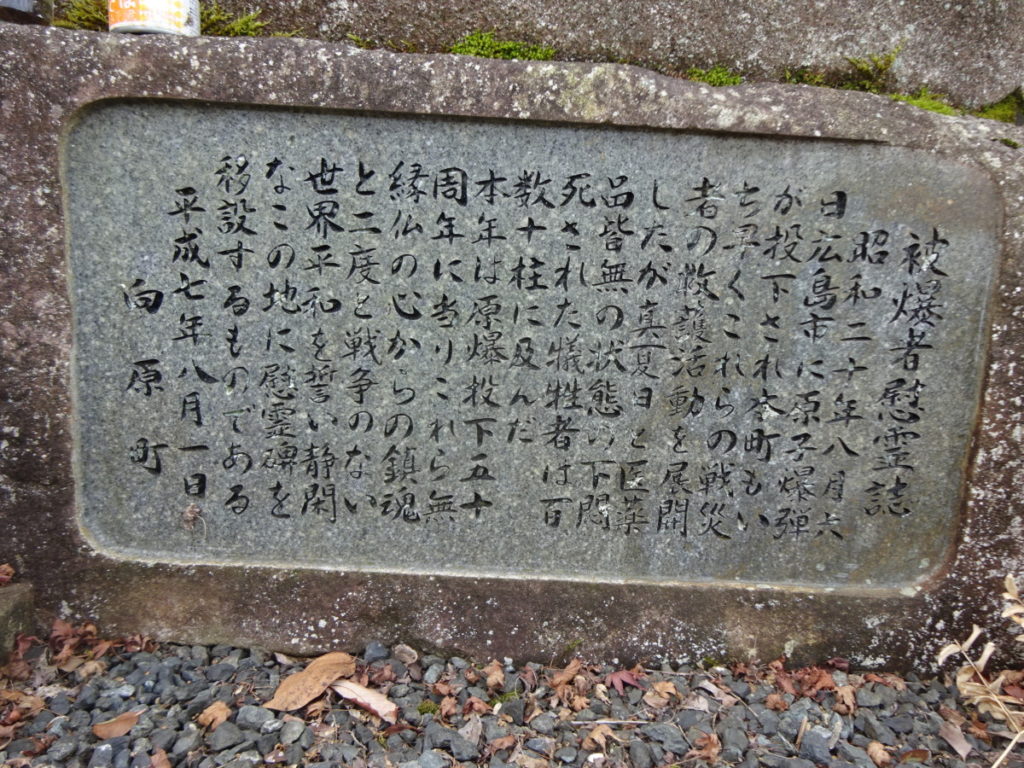

向原町原爆被爆者慰霊碑

1976年10月建立、1995年8月1日、丸山公園に移設。

|

|

| 被爆者慰霊誌

昭和二十年八月六日広島市に原子爆弾が投下され本町がいち早くこれらの戦災者の救護活動を展開したが真夏日と医薬品皆無の状態の下悶死された犠牲者は百数十柱に及んだ |

|

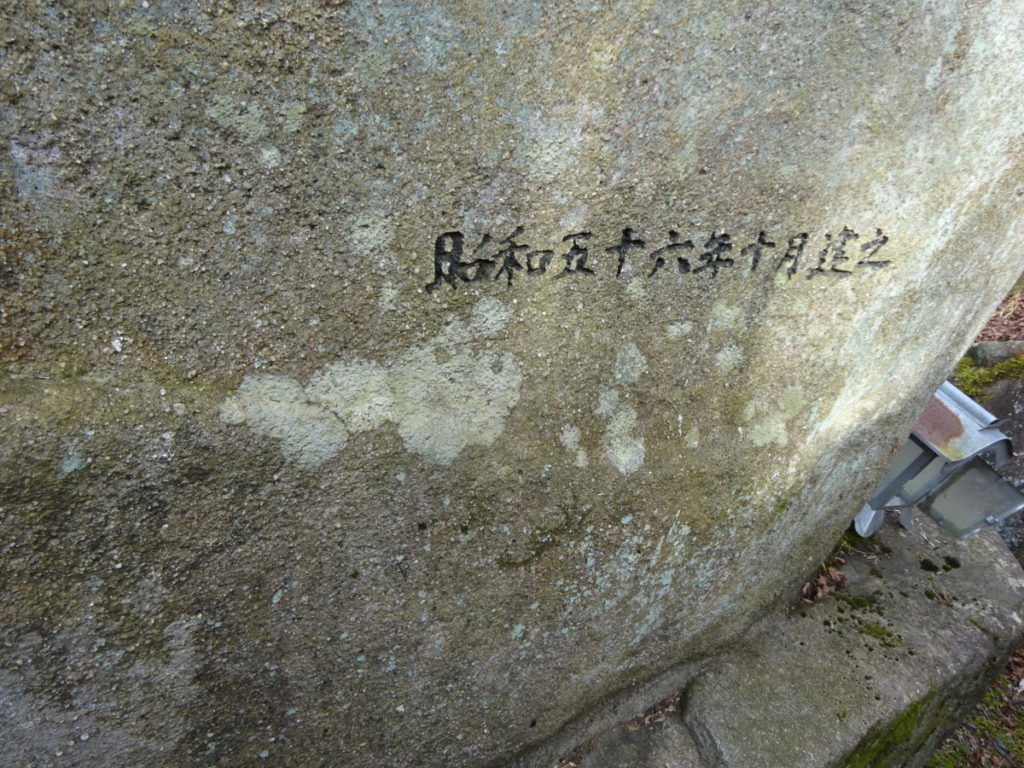

| 裏面 「昭和56(1981)年10月 建之」 |

| 月 | 日 | 記事 |

|---|---|---|

| 01 | 24 | 山梨県原水爆被害者の会など、ヒロシマ原爆の記録展を甲府市内・岡島デパートで開催(~28日).25000人が入場.2200の援護法署名が集まる. |

| 02 | 10? | 長崎市、ユネスコ本部で永久保存される平和のモニュメントに浦上天主堂の原爆遺物「天使の像」を第一候補に選ぶ。 |

| 02 | 14? | 諸谷長崎市長、今春フランス・パリで開催される「南蛮渡来から原爆までの長崎展」に出席する意向を固める。 |

| 02 | 28 | 「南蛮渡来から原爆までの長崎展」準備委員会、開催。出品する資料を決定。 |

| 03 | 19 | 長崎市・浦上天主堂の原爆遺物「天使の像」の寄贈式、同天主堂で挙行。ユネスコ本部で永久保存される平和のモニュメントとして。 |

| 03 | 31? | 広島市の国際青少年協会、西ドイツ・ハノーバー市でヒロシマ原爆展を開くことを計画。 |

| 04 | 01 | 長崎市、フランス・パリで開催される「南蛮渡来から原爆までの長崎展」に展示される資料を、市内で一般公開。-6日。 |

| 04 | 09 | 中国新聞「ヒロシマの痛み-米国で写真展開き訴え-今夏、広島の若者」 |

| 04 | 27 | ユネスコと日本ユネスコ協会連盟、日本文化祭をフランス・パリのユネスコ本部で開催。開会式に諸谷長崎市長出席。期間中、「南蛮渡来から原爆までの長崎展」。-5月7日。 |

| 05 | 16 | 毎日新聞「パリ・日本文化祭の印象-中国放送の亀井さん-難しい”ヒロシマ”の訴え-核意識のズレ驚くばかり」 |

| 06 | 03 | 長崎市、8月6日から東京で開く「長崎原爆の記録展」の実施計画をまとめる。7日、予定していた銀座・松坂屋が会場の貸与を断る。 |

| 07 | 01 | 広島市、「戦後30年のあゆみ展」を市立中央図書館で開催。- |

| 07 | 29 | 創価学会青年部平和委員会、全国縦断反戦・反核長崎展を、長崎市内で開催。-31日。 |

| 08 | 03 | 万国博記念協会、大タペストリー「かなしみの塔」の永久保存を決める。 |

| 08 | 06 | ドイツ・ハノーバー市で「広島原爆31周年平和祈念式」と原爆資料写真展。国際青少年協会の同市訪問広島青少年使節団なども参加。 |

| 08 | 20 | 中国新聞「アメリカでヒロシマ写真展計画-広島の青年」 |

| 08 | 29 | 広島県大野町の原爆画展実行委員会、NHKが行った「市民の手で原爆の絵を」の町民版の原爆画展を同町公民館で開催。-9月12日。 |

| 11 | 07 | マイク・グラベル米上院議員、米連邦議員として初めて広島市を訪問。20日、読売特派員に、原爆資料の国連への展示を働きかける意向を明らかにする。。 |

| 11 | 12 | 愛知県原水爆被災者の会、原爆被爆体験絵画展を名古屋市内で開催。-14日。 |

「核意識構造の実態研究」グループ(代表:庄野直美)

「はじめに」(『核と平和 日本人の意識』(庄野直美他編、法律文化社、19781201 )抜粋

****************

研究が企画された契機は, 1975年8月の「広島大学平和科学研究センター」の発足にあった。この研究センターの研究プロジェクトの一つとして,「核識構造の実態研究」グループ(代表:庄野直美)が組織され, 1976年と77年には文部省科学研究費(総合A)補助金の交付をうけた。

この研究費により, 1976年度には,戦後30年間に新聞社等が行なってきた世論謌査のうち,核問題にかかわるすべての資料を収集し,その内容を分析した.収集された資料は, 190種の世論調査において約1,400の調査項目に及び,それらは(1)原爆被災 (2)核実験・核兵器・核政策(3)原水禁運動,(4)原子力発電,(5)戦争観・安全保障,(6)憲法第9条・自衛隊,という6大頂目に分類され,分析された。

しかし,これらの世論調査だけでは核意識構造の分析には不十分で,私たちが知りたいと望む情報を更に得るために, 1977年2月および7,8月には,広島・長崎・岡山・金沢の4都市において,中学2年生もしくは3年生,(回収実数5,039名)とその父母(回収実数4,699名)に対し,また同年11月には広島・長崎・岡山の高校2年生(回収実数1,816名)に対し,私たち研究グループ

独自の調査を実施した。この独自調査の分析結果が,本書の主要な内容である。

私たちの研究プロジェクトに参加した研究者は,全国]3大学の27名であり,専攻分野も十数領域に及んだOその氏名と所属(当時)は下記のとおりである。(○印は本書の執筆者,50音順)

伊東 壮:山梨大学(経済学)

今堀誠二:広島大学(アジア史)

岩佐幹三:金沢大学(政治学史)

〇上野裕久:岡山大学(憲法)

宇吹 暁:広島大学(歴史学)

〇大槻和夫:広島大学(教育学)

岡本三夫:四国学院大学(哲学・平和研究)

小川岩雄:立教大学(原子物理学)

鎌田定夫:長崎造船大学(人文・欧米文学)

○北西 允:広島大学(政治学)

栗原 登:広島大学(疫学・社会医学)

○小寺初世子:広島女子大学(国際公法)

○庄野直美:広島女学院大学(原子物理学・平和研究)

高畠通敏:立教大学(政治学)

田中靖政:学習院大学(社会心理学)

○永井秀明:広島大学(理論物理学・平和研究)

○初瀬龍平:北九州大学(政治学)

濱谷正晴:一橋大学(社会学)

深井一郎:金沢大学(日本語学)

藤井敏彦:広島大学(教育学)

○松尾雅嗣:広島大学(平和研究)

松元 寛:広島大学(英米文学)

安田三郎:広島大学(社会学)

山川雄己:関西大学(政治学)

山田 浩:広島大学(国際政治)

湯崎 稔:広島大学(社会学)

横山 英:広島大学(中国近代史)

本書の作成にあたっては,上記名簿(○印)の8名が,研究グループの討論をふまえた上で各自に執筆し,それを3名の編者が最終的に整理・加筆した。

本書は,核問題を中心とした,平和に関する日本人の意識構造を明らかにする,日本ではじめての総合報告書であると思う。平和と核問題に関心ある人びとの研究,教育,思索の一助になることを願うとともに,私たちの調査研究に寄せられた関係諸方面の援助・協力に対し,心からの謝意を表するものである。

1978年8月6日

編者

『原爆三十年-広島県の戦後史』(広島県編・刊、19760331 )

目次

| 章節 | タイトル | 執筆者 |

| 発刊にあたって | 宮沢弘 | |

| 序説 | ||

| 1 | 人類の生存と平和の課題 | 熊田重邦 |

| 1-1 | 生存の問題 | |

| 1-2 | 平和の問題 | |

| 2 | 地域と生活の課題 | 天野卓郎 |

| 2-1 | 地域の問題 | |

| 2-2 | 生活の問題 | |

| Ⅰ | 戦争と広島 | 児玉正昭 |

| 1 | 軍都広島 | |

| 1-1 | 日清・日露戦争と広島 | |

| 1-2 | 第二次世界大戦下の広島 | |

| 2 | 県下の戦災 | |

| 2-1 | 被害の概況 | |

| 2-2 | 呉空襲 | |

| 2-3 | 福山空襲 | |

| Ⅱ | 原子爆弾の被害 | |

| 1 | 原爆被災 | 小堺吉光 |

| 1-1 | 被爆者の諸相 | |

| 1-2 | 救護班の活動 | |

| 1-3 | 調査・研究 | |

| 1-4 | 原爆被災の概要 | 庄野直美 |

| 2 | 原爆と終戦 | |

| 2-1 | 政府・軍部と原爆 | 小堺吉光 |

| 2-2 | 日本の原爆報道 | 宇吹暁 |

| 2-3 | 海外の原爆批判 | 宇吹暁 |

| Ⅲ | 再建への道 | |

| 1 | 一 戦後改革 | 井上洋 |

| 1-1 | 経済改革と労働者・農民 | |

| 1-2 | 政治改革と市民運動 | |

| 1-3 | 教育改革 | |

| 1-4 | 女性解放 | |

| 2 | 戦後の混乱と生活 | 永田守男 |

| 2-1 | 食糧危機 | |

| 2-2 | 市民生活 | |

| 2-3 | 犯罪 | |

| 3 | 都市の復興 | 永田守男 |

| 3-1 | 広島市の復興 | |

| 3-2 | 呉市の復興 | |

| 3-3 | 福山市の復興 | |

| 3-4 | 産業の復興 | |

| 4 | 文化活動 | 永田守男 |

| 4-1 | 文化運動の台頭 | |

| 4-2 | 原爆作品 | |

| Ⅳ | 平和意識の高揚 | 宇吹暁 |

| 1 | 朝鮮戦争と原爆問題 | |

| 1-1 | 広島市の平和への努力 | |

| 1-2 | ストックホルム・アピール | |

| 1-3 | 朝鮮戦争下の平和の声 | |

| 2 | 国民諸階層と原爆問題 | |

| 2-1 | 原爆の子 | |

| 2-2 | 映画「原爆の子」・「ヒロシマ」 | |

| 2-3 | 広島の平和運動の前進 | |

| Ⅴ | 被爆者の援護 | |

| 1 | 原爆医療 | |

| 1-1 | 原爆症 | 庄野直美 |

| 1-2 | アメリカ調査団とABCC | 湯崎稔 |

| 1-3 | 被爆者治療対策と原対協 | 湯崎稔 |

| 2 | 被爆者の問題 | |

| 2-1 | 原爆孤児と原爆乙女 | 湯崎稔 |

| 2-2 | 被爆者対策の発展 | 湯崎稔 |

| 2-3 | 被爆者の連帯 | 庄野直美 |

| Ⅵ | 原水爆禁止運動 | 今堀誠二 |

| 1 | 原水協の成立 6 | |

| 1-1 | ビキニ被災 | |

| 1-2 | 一〇〇万人署名運動 | |

| 1-3 | 杉並アピール | |

| 1-4 | 原水爆禁止世界大会 | |

| 2 | 原水禁運動と平和問題 | |

| 2-1 | 被爆者の援護 | |

| 2-2 | 原水禁運動と国際政治 | |

| 2-3 | 原水禁運動と安保問題 | |

| 3 | 国民運動の意味 | |

| 3-1 | 分裂と統一 | |

| 3-2 | 被爆国日本 | |

| 3-3 | ヒロシマ=平和のメッカ | |

| Ⅶ | ヒロシマの思想 | |

| 1 | 核戦略と日本の立場 | 岸田純之助 |

| 1-1 | ヒロシマへの回帰 | |

| 1-2 | 核時代の現況 | |

| 1-3 | 非核政策の堅持 | |

| 2 | 慰霊碑・体験記の思想 | 宇吹暁 |

| 2-1 | 慰霊碑 | |

| 2-2 | 体験記 | |

| 3 | 被爆体験の継承 | |

| 3-1 | 原爆ドームと原爆資料 | 小堺吉光 |

| 3-2 | 原爆被災白書運動と復元調査 | 湯崎稔 |

| 3-3 | 平和研究 | 庄野直美 |

| 3-4 | 平和教育 | 天野卓郎 |

| Ⅷ | 未来への志向 | 天野卓郎 |

| 1 | 原爆問題と行政 | |

| 1-1 | 被爆者の援護と平和 | |

| 1-2 | 県・市町村議会と原水爆問題 | |

| 1-3 | 県・市町村の被爆者対策 | |

| 2 | 平和への道 | |

| 2-1 | ヒロシマをめぐる世論 | |

| 2-2 | ヒロシマを世界へ | |

| 2-3 | ヒロシマを未来へ | |

| 資料 | ||

| 写真目次 | ||

| 参考文献 | ||

| 年表 | 宇吹暁 | |

| あとがき | 熊田重邦 | |

| 協力者(執筆者を除く):小都勇二(高田郡吉田町郷土資料館長、佐々木雄一郎(写真家)、城戸禅(県史編さん室嘱託)、松本栄一(朝日タウンズ) | ||