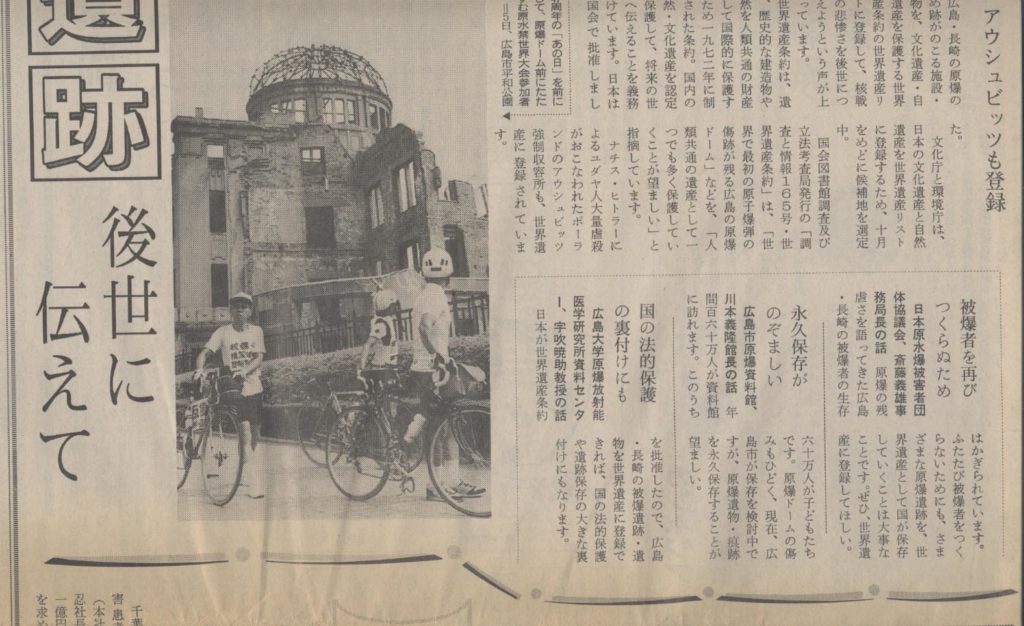

原爆遺跡後世に伝えて―『赤旗』1992年8月6日

|

|

|

原爆遺跡後世に伝えて―『赤旗』1992年8月6日

|

|

|

1992年は,冷戦終結にともない,ウクライナ,ベラルーシからの戦術核解体・撤去作業の開始(1月),米ロ首脳会談での戦略核兵器の大幅削減の合意(6月)など,核をめぐる新たな動きが現れた.またアメリカでは,6月に下院,8月に上院が核実験停止法案を可決,10月にはブッシュ大統領が署名した.

こうした核軍縮の急展開にともない,核兵器の拡散,旧ソ連の核管理,原発管理などをめぐる問題が新たにクローズアップされた.

広島・長崎の原爆記念日を中心に,さまざまな団体による恒例の行事が行われた.原水爆禁止日本協議会(原水協,共産党系)は,92年8月2-9日,広島・長崎を舞台に原水爆禁止1992年世界大会を開催した.24ヵ国,7国際・地域組織からの50人の国際・海外代表を含め,廷ベ1万2000人(広島8500人,長崎3800人)が参加した.長崎の大会では,く核兵器廃絶-「広島・長崎,核実験地周辺の被害と後遺についての国際シンポジウム>が開かれ,アメリカ,旧ソ連,マーシャル諸島の核実験被爆者などが参加した.

原水爆禁止国民会議(原水禁,社会党系)の被爆47周年原水爆禁止世界大会も,8月4~9日広島・長崎で,それぞれ6500人,3500人規模で開催された.海外からは,11ヵ国から22人が参加した.

このほかに,核兵器禁止平和建設国民会議(核禁会議,民社党系)が,8月1日に広島市で核兵器禁止全国集会(500人参加)を開き,連合が両被爆地で独自に開催した2回目の平和集会には,合わせて2000人が参加した.

国内の非核宣言自治体の総数は,92年3月に1684となり全自治体の過半数に達した.6月15~18日には,〈大量破壊兵器の不拡散〉をテーマにした国連軍縮広島会議が開催された(19ヵ国から56人が出席).11月4~7日,第6回国際非核自治体会議が,く核兵器の廃絶と恒久平和の実現をめざして>をテーマに横浜市で開催された.アジアで初めて開催されたこの会議には,19ヵ国130自治体(海外の自治体は22)の首長や議員など約800人が参加した.

4月15日,川崎市が,核兵器廃絶平和都市宣言(1982年6月8日)に基づく事業の一環として,26億円を投じて平和館を開設した.91年9月には,大阪府と大阪市が共同で〈ピースおおさか(大阪国際平和センタ)〉を開設しており,92年1月17日には鈴木東京都知事が〈平和記念館〉(仮称)の建設方針を正式に表明している.82年に〈非核〉をテーマとして出発した日本の自治体の平和行政は着実に定着し,終戦50周年を前に,<国際><平和>などのテーマを加え,新たな展開を始めている.

広島・長崎では,被爆建造物の保存と海外のヒパクシャとの交流の動きが活発となった.広島では,8月に市の被爆建造物等継承方策検討委員会が29の被爆建造物の保存・継承方法について報告書をまとめた.また,同市議会は9月29日,原爆ドームを世界遺産条約に基づく(文化遺産)として追加推薦を国に求める意見書を採択した.長崎でも平和公園内の旧浦上刑務支所の保存を求める運動が展開されている.

反原発では,10月4~5日,日本の原子力資料情報室とアメリカの核管理研究所が,都内で〈アジア・太平洋プルトニウム輸送フォーラム〉を開催した.この会議では,15ヵ国・地域からの参加者が,日本のプルトニウム輸送を厳しく批判した.また10月18日には,原水禁国民会議などが,敦賀市で〈止めようもんじゅ全国集会〉を開催(4000人が参加)している.

大量動員の動きはみられなかったが,いくつかの国際会議が開かれている.核戦争防止国際医師会議は,第3回アジア太平洋地域会議を92年7月22~23日に韓国のソウルで開催した.また,世界ウラン公聴会(9月13~19日,オーストリア,ザルツブルク,52ヵ国・地域から600人が参加)と第2回核被害者世界大会(9月20-25日,ドイツ,ベルリン,約60ヵ国から500人が参加)の二つの被爆者中心の国際会議も開催されている.このほか,フランスのシェルプール港から日本へのプルトニウム輸送への抗議の声が,輸送ルート周辺各国で起こり,グリーン・ピースなどが,輸送船くあかつき丸>の入港(11月7日)に対して激しい抗議行動を展開した.93年1月5日,〈あかつき丸〉は茨城県の東海港に入港し,同日に約6割のプルトニウムが3km離れた動力炉・核燃料開発事業団の燃料工場に運び込まれた.今回のプルトニウム輸送について,動燃の石渡鷹雄理事長は,〈理解を求める努力に欠け,各国に不必要な心配をかけたことは反省すべきだ〉と述べた.

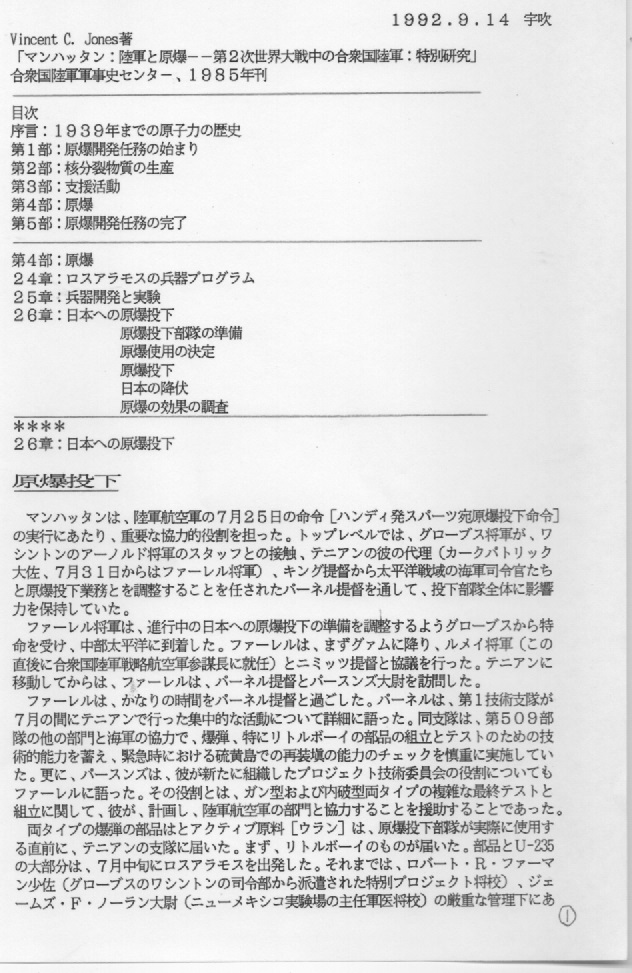

『マンハッタン:陸軍と原爆―第2次世界大戦中の合衆国陸軍:特別研究』(Vincent C. Jones著、合衆国陸軍軍事史センター、1985年刊)

目次

| 部章 | 見出し | 備考 |

| 序言:1939年までの原子力の歴史 | ||

| Ⅰ | 原爆開発任務の始まり | |

| Ⅱ | 核分裂物質の生産 | |

| Ⅲ | 支援活動 | |

| Ⅳ | 原爆 | |

| Ⅴ | 原爆開発任務の完了 | |

| Ⅳ | 原爆 | |

| 24 | ロスアラモスの兵器プログラム | |

| 25 | 兵器開発と実験 | |

| 26 | 日本への原爆投下 | |

| 原爆投下部隊の準備 | ||

| 原爆使用の決定 | ||

| 原爆投下 | ||

| 日本の降伏 | ||

| 原爆の効果の調査 | ||

|

| 広島大学原医研・疫学部門の抄読会(19920914) 宇吹報告(「マンハッタン:陸軍と原爆」)用レジメ。 |

| マンハッタンは、陸軍航空軍の7月26日の命令[ハンディ発スパーツ原爆投下命令]の実行にあたり、重要な協力的役割を担った.トップレベルでは、グローブズ将軍が、ワシントンのアーノルド将軍のスタッフとの接触、テニアンの彼の代理(カークパトリック大佐、7月31日からはファーレル将軍)、キング提督から太平洋戦域の海軍司令官たちと原爆投下業務を調整することを任されたパ-ネル提督を通して、投下部隊全体に影響力を保持していた. ファーレル将軍は、進行中の日本への原爆投下の準備を調整するようグローブズから特命を受け、中部太平洋に到着した.ファーレルは.まずグァムに降り、ルメイ将軍(この直後に合衆国陸軍戦略航空軍参謀長に就任)とニミッツ提督と協議を行った.テニアンに移動してからは、ファーレルは、パ-ネル提督とパースンズ大尉を訪問した. ファーレルは、かなりの時間をパ-ネル提督と過ごした.パーネルは、第1技術支隊が7月の間にテニアンで行った集中的な活動について詳細に語った.同支隊は、第509部隊の他の部門と海軍の協力で、爆弾、特にリトルボーイの部品の組立とテストのための技術的能力を蓄え、緊惷時における硫黄島での再装填の能力のチェックを慎重に実施していた.更に、パースンズは、彼が新たに組織したプロジェクト技術委員会の役割についてもファーレルに語った.その役割とは、ガン型および内破型両タイプの複雑な最終テストと組立に関して、彼が計画し、陸軍航空軍の部門と協力することを援助することであった. 両タイプの爆弾の部品とアクティブ原料[ウラン]は、原爆投下部隊が実際に使用する直前に、テニアンの支隊に届いた.まず、リトルボーイのものが届いた.部品とU-235の大部分は、7月中旬にロスアラモスを出発した.それまでは、ロバート・R・ファーマン少佐(グローブスのワシントンの司令部から派遣された特別プロジェクト将校)、ジェームズ・F・ノーラン大尉(ニューメキシコ実験場の主任軍医将校)の厳重な管理下にあった。<以下未入力>

|

| 月 | 日 | 記事 |

|---|---|---|

| 05 | 10 | 広島大学医学部学生、「被爆者医療」などをテーマに医学展を開催。5年ぶり。 |

| 05 | 27? | 広島市公文書館、特別展「原爆文献にみる戦後史」を開催。-6月31日。 |

| 06 | 01 | 広島市江波山気象資料館、開館式を挙行。関係者約150人が参列。 |

| 06 | 14 | 平和展「ヒロシマ原爆」、沖縄県の南風原文化センタ-で開幕。-28日。広島市原爆資料館や広島平和文化センタ-から借り出した資料を展示。 |

| 06 | 23 | 本橋成一の写真と貝原浩の絵画を集めた展覧会「チェルノブイリ・大地の結び」、丸木美術館(埼玉県東松山市)で開幕。-7月12日。 |

| 07 | 01 | 新日本婦人の会徳島支部、徳島市役所ロビーで「平和パネル展」を開催。-3日。4回目。 |

| 07 | 07? | 第13回ながさき8・9平和展の実施要項決まる。 |

| 07 | 11 | 1951年7月に京都市内で開催された「総合原爆展」の参加者ら、京都市内で当時の状況を語り合う会合を開く。 |

| 07 | 13? | 「核兵器のない世界を」展、大阪国際平和センタ-で開催。-8月30日。「マンハッタン計画」50周年の特別展。 |

| 07 | 14 | 広島市立中央図書館、海外の書籍など45点を集めた「海外の被爆文献資料展」を開催。-26日。 |

| 07 | 15 | 第13回ながさき8・9平和展企画委員会、8月5-9日に県立美術館で開催される展覧会の出品作品の申込を受け付ける。-30日。 |

| 07 | 22 | 広島市安佐北区の日浦公民館、「ヒロシマ・ナガサキ被爆写真展」を開催。-8月6日。今回が9回目。 |

| 07 | 25 | 広島市現代美術館・中国新聞社主催「丸木位里展」、広島市現代美術館で開幕。-9月6日。 |

| 07 | 29 | 広島市公文書館、「占領下の原爆災害調査展」を開催。-8月末。 |

| 07 | 30? | 広島市の竹屋公民館、「市民が描いた原爆の絵展」を開催。50点を展示。-31日。 |

| 08 | 01 | 広島市祇園西公民館、原爆の絵展を開催。-31日。 |

| 08 | 01 | 広島市祇園公民館、ヒロシマ原爆写真展を開催。-17日。 |

| 08 | 03 | 茨城県被団協下館支部など、原爆写真展を下館市内で開催。-7日。 |

| 08 | 04 | 新潟県被団協など、写真展・絵画展などを新潟市役所前で開催。-7日。 |

| 08 | 05 | 「ながさき8・9平和展」、県立美術博物館で開幕。-9日。 |

| 08 | 05 | 新潟県被団協など、平和祈念行事を新潟市役所前で開催。 |

| 08 | 06 | 広島市平和記念公園の旧天神北組跡地で同町の被爆死者200人の写真展。 |

| 08 | 07 | 「ながさき原爆の写真展」、長崎市の平和公園で開催。-10日。 |

| 08 | 07 | 創価学会インタナショナル、長崎池田平和会館で「戦争と平和展-人類の課題・生命の世紀をひらくために」を開催。-16日。 |

| 08 | 08 | 山梨県被団協・YWCA、「被爆者の描いた絵展」を甲府市内で開催。 |

| 08 | 08 | 「ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展と被爆体験を語る集い」、滋賀県津市で開催。 |

| 08 | 11 | 「平和のための戦争展」、東京・山手教会で開催。-15日。 |

| 08 | 24 | 広島県教組海田地区支部、「ヒロシマ・ナガサキ・オキナワ写真展」を東広島市で開催。-30日。 |

| 08 | 28 | 埼玉県松山市の原爆の図丸木美術館が募集した「丸木夫妻と広島を訪ねる会」の一行25人、広島市現代美術館で「丸木位里展」を鑑賞。 |

| 09 | 01 | 「ヒロシマ・ナガサキ被爆写真展」、佐伯郡湯来町農村環境改善センタ-で開幕。-30日。 |

| 09 | 16 | 月下美紀、韓国のソウルYMCAで「平和のひとりごと展」を開催。1週間。 |

| 10 | 22 | 「被爆写真パネル展」、JR長崎駅のイベント広場で開幕。国連軍縮週間の行事の一環。-26日。 |

『爆心地ヒロシマに入る カメラマンは何を見たか

』(林重男 、岩波ジュニア新書208 、19920619)

目次

| 章 | ||

| 1 | パノラマ写真 | |

| 原爆災害調査団 | ||

| パノラマを撮る | ||

| パノラマ写真を見る | ||

| 技術上の問題点 | ||

| 2 | 広島を撮る | |

| 志願してヒロシマへ | ||

| 第一日目 | ||

| 護国神社 | ||

| 島病院の伝言板 | ||

| 西向寺 | ||

| 産業奨励館 | ||

| 広島瓦斯本社 | ||

| 広島城址 | ||

| 相生橋 | ||

| 庶民金庫(商工中金) | ||

| 中国新聞社屋上からのパノラマ | ||

| 植物への放射能障害 | ||

| 枕崎台風 | ||

| 日照計の記録 | ||

| 3 | 裏側から見た戦争 | |

| 東方社に入る | ||

| 大艦隊や大戦車隊を”つくりあげる” | ||

| 新鋭機発表 | ||

| ”空中遊泳” | ||

| 東京に戦火せまる | ||

| 松戸上空の死闘 | ||

| 撃墜記録が敗戦記録に | ||

| 敗戦 | ||

| 4 | 長崎を撮る | |

| ある兵士を護送する | ||

| パノラマを撮る | ||

| 城山国民学校 | ||

| 市電大橋終点 | ||

| ガスタンク | ||

| 山王神社 | ||

| 山里国民学校 | ||

| 浦上天主堂 | ||

| 長崎医科大学付属病院 | ||

| 三菱重工長崎兵器製作所大橋工場 | ||

| 最上少年の被爆 | ||

| 鎮西学院からのパノラマ | ||

| アトミックーフィールド | ||

| 春木町丘陵からのパノラマ | ||

| 新興善国民学校からのパノラマ | ||

| 長崎を離れる | ||

| 5 | 原爆カメラマンたち | |

| 接収されたフィルム | ||

| 原爆災害を記録した人たち | ||

| 原子爆弾を最初に撮った人―山田精三さん | ||

| ファインダーが涙でくもった―松重美人さん | ||

| 縮景園の感動を呼びおこした写真―松本栄一さん | ||

| 6 | 写真が生んだ感動 | |

| 返還されたフィルム | ||

| 城山国民学校との再会 | ||

| ニューヨークに展示された写真 | ||

| 「反核・写真運動」 | ||

| 孫の一言 | ||

| あとがき |

『いのちの塔-広島赤十字・原爆病院への証言』

「いのちの塔」手記集編纂委員会

中国新聞社 19920610

目次

| グラビア | 痛恨の『あの日 あの時』 | |

| 核時代の生命のしるし ~序にかえて~ | 大江健三郎 | |

| プロローグ | 被爆前後の日赤かいわい | 前保美枝子 |

| 証言・その一 ~周辺住民と入院患者ら~ | ||

| 一枚の白衣 | 宗藤尚三 | |

| 八月六日 | 笠間徳子 | |

| 長い白日夢 | 真栄田年穗 | |

| 救護活動の拠点・日赤で | 中谷昇 | |

| まるで悪夢の日々 | 中島睦男 | |

| 父と弟の死の日に | 船倉[土+坒]子 | |

| 証言・その二 ~医師・看護婦~ | ||

| 外科医の、それは“悲しい日々”が… | 服部達太郎 | |

| ヒロシマを語りつぐもの | 入江長生 | |

| 生き残った一人として | 宇野ヨネ子 | |

| 二十歳の夏に | 面田孝子 | |

| 従軍看護婦になりたかった私 | 内田千寿子 | |

| 婦長の一言に励まされて | 栗原アヤコ | |

| 若い血を躍らせた館 | 浅野智恵子 | |

| 無念の涙 | 大阪己佐子 | |

| 耳を澄ませば聞こえる悲鳴 | 高田静子 | |

| 青春の詰まる“故郷” | 小里美智子 | |

| 証言・その三 ~被爆後の入院患者~ | ||

| 日赤病院で受けたケロイド手術 | 光島太郎 | |

| 日赤は生きる希望でした | 米田美津子 | |

| 日赤入院とその後 | 吉川生美 | |

| 今もお世話になる日赤なのに… | 小野春子 | |

| 詩・『窓』 | 野津彼方 | |

| 小説 『母の炎』から | ||

| 母の炎 | 山口勇子 | |

| 考証 『被爆遺跡としての日赤本館』 | ||

| 広島赤十字・原爆病院の建築について | 石丸紀興 | |

| 未来へのメッセージ | ||

| 「広島日赤病院本館」について | 後藤陽一 | |

| 核政策への無言の抵抗碑として | 伊東壮 | |

| 貴重な原爆遺跡を保存しよう | 久保浦人 | |

| あとがき | 宗藤尚三 | |

| 資料編 | ||

| <資料1> | 広島赤十字・原爆病院保存運動の経過 | |

| <資料2> | 広島赤十字・原爆病院の沿革 | |

| <資料3> | 座談会・あの時の広島赤十字病院 | |

被爆建物等の保存・継承方法についての報告書(被爆建物等継承方策検討委員会、平成4年[1992年]8月)目次

| 平成4年8月20日 委員長 庄野直美 ➡ 広島市長 平岡敬 | ||

| Ⅰ | まえがき | |

| Ⅱ | ||

| Ⅲ | 本委員会の審議経過と意見 | |

| 参考 | 被爆建物等継承方策検討委員会 | |

| 1 | 被爆建物等継承方策検討委員会開催状況 | |

| 2 | 被爆建物等継承方策検討委員会設置要綱 | |

| 3 | 被爆建物等継承方策検討委員会委員名簿 | |

広島県旧陸軍被服支廠保存・活用懇話会

設置:1992(平成4)年8月4日

動向

| 月 | 日 | 事項 |

| 1992年 | ||

| 03 | 05 | 竹下広島県知事、県議会で旧陸軍被服支廠の保存に前向きの答弁。また、放射線被曝者医療国際協力推進協議会の事業に原爆被爆の実相や「ヒロシマの心」を伝える内容を盛り込む意向を表明。 |

| 06 | 01? | 広島市の旧陸軍被服支廠の保存・再生案、市民グループによりまとめられる。 |

| 06 | 29 | 広島市内の市民グループ、被爆した旧陸軍被服支廠の保存・再生案の提案書「赤れんが生きかえれ」を所有者の県に提出。 |

| 08 | 04 | 広島県、旧陸軍被服支廠保存・活用懇話会を設置。 |

| 09 | 18 | 広島県、旧陸軍被服支廠保存活用方策懇話会の初会合を開催。現地も視察。 |

| 11 | 16 | 橋本秀夫広島県建築士会副会長、旧陸軍被服支廠を調査。取り壊しを控え調査を要望。 |

| 11 | 19 | 原爆遺跡保存運動懇談会、旧陸軍被服支廠の保存・活用方法について、被爆の実相を伝える工夫をするよう広島県知事らに要望書を提出。 |

| 1993年 | ||

| 01 | 12? | 広島県建築物調査・改修協同組合、旧陸軍被服支廠の耐久度調査結果を発表。改修や補強で再利用はOK。 |

| 02 | 01 | 広島県の「旧陸軍被服支廠保存・活用方策検討委員会」、第3回会合(最終)を開催。 |

| 04 | 16? | 広島県の「旧陸軍被服支廠保存・活用方策懇話会」、会合の意見を報告書にまとめる。 |

| 08 | 10 | 広島県、被爆建物「旧陸軍被服支廠」の保存活用のための検討委員会を設置することを決め、委員13人の名前を公表。18日、初会合。 |

| 08 | 18 | 広島県、被爆建物「旧陸軍被服支廠」の保存活用方策検討委員会の初会合を開催。 |

| 10 | 25? | 土橋春人、旧陸軍被服支廠を明治38年に移した写真を広島市公文書館へ寄贈。 |

| 1994 | ||

| 01 | 31 | 広島県の「被爆50周年記念事業検討委員会」、第3回会合を開催。旧陸軍被服支廠の保存策がまとまらず、年内に報告書をまとめることになる。 |

| 03 | 03 | 広島県知事、県議会の答弁で被爆50周年の記念事業への取り組みとして旧陸軍被服支廠の活用、戦後50年誌の発刊などをあげる。 |

| 07 | 19 | 広島県の旧陸軍被服支廠の建物の活用検討委員会、第4回目の会合を開催。 |

| 12 | 05 | 広島県の戦後50周年記念事業検討委員会、旧陸軍被服支廠の保存・活用策について瀬戸内海文化博物館と音楽芸術センターとするなどの案をまとめる。 |

| 12 | 12 | 広島県の橋口収戦後50周年記念事業検討委員会座長、旧陸軍被服支廠の保存・活用策についての報告書を藤田県知事に提出。 |

| 1995年 | ||

| 03 | 22 | 原爆遺跡保存運動懇談会、県に旧陸軍被服支廠を被爆資料展示施設として活用を求める要望書を広島県に提出。 |

| 03 | 31 | 広島大学学生寮「薫風寮」、大学移転に伴い閉鎖。同建物は旧陸軍被服支廠で被爆建物。 |

| 05 | 03 | 広島市の被爆建物である旧陸軍被服支廠で火事。1階の一部約200平方メートルが焼ける。 |

| 09 | 13 | 広島県の瀬戸内海文化博物館策定会議の初会合。旧陸軍被服支廠の活用を検討。 |

| 1996年 | ||

| 04 | 03? | 広島県の「瀬戸内内海文化博物館」(被爆建物の旧陸軍被服支廠を利用)構想策定会議、平成7年度中の構想の策定を1年延期。 |

| 1997年 | ||

| 02 | 19? | 広島県、被爆建物「旧陸軍被服支廠」を「瀬戸内海文化博物館」として活用する構想の再検討を計画。耐震補強に巨額の経費が必要なことが判明したため。 |

| 03 | 27 | 広島県、旧陸軍被服支廠(広島市南区の被爆建物)を活用した瀬戸内文化博物館の基本イメージを発表。 |

| 12 | 26 | 広島県、被爆建物の旧陸軍被服支廠を「瀬戸内海文化博物館(仮称)」として活用する計画を、県財政の悪化を理由に当分凍結することを明らかにする。 |

| 1998年 | ||

| 02 | 16 | 広島県、1998年度予算案を発表。被爆建物の旧陸軍被服支廠を保存・活用する「瀬戸内文化博物館」計画を休止。 |

| 08 | 06 | 野外現代美術展「ヒロシマ・アート・ドキュメント98」、広島市の旧陸軍被服支廠などで開催。-20日。 |

平成4年8月6日広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式

原爆死没者慰霊碑の奉安箱の原爆死没者名簿の概要

| 名簿に記帳された氏名 | 4944人 | |

| 名簿登録者総数 | 176964人 | |

| 名簿総数 | 59冊 |

参列者の概要

| 被爆者や遺族など | 約万人 | |

| 海部俊樹 | 内閣総理大臣(代理:山下徳夫厚生大臣) | |

| 桜内義雄 | 衆議院議長 | |

| 遺族代表 | 都道府県 | |

広島市長平和宣言(下記参照)

http://www.city.hiroshima.lg.jp/

内閣総理大臣挨拶

内閣総理大臣

出典

新聞記事デ-タベースと原爆情報(抄読会レジメの抄録)

1992.1.13 宇吹 暁

Ⅰ)新聞記事デ-タベースの現状把握の必要性

.1991年5月29日、秦野裕子氏入院。新聞切抜き作業を代行してみて、かなり重労働であることを知る。切抜きを止めることができるなら、止めたいと考えるようになる。

経緯(敬称略)[1988年9月~91年11月]

| Y M D T(年月日時間) | 事項 |

| 88 09 02 14:30 | 中国地区デ-タベース推進協議会・標準化部会。中国電力本社。初会合 |

| 09 16 13: | 標準化部会第1回分科会。合同庁舎。 |

| 88 11 22 13:30 | 第2回標準化部会。中国経済クラブ。 |

| 88 12 22 15: | 標準化部会分科会第2回会議。中国経済クラブ。 |

| 89 01 18 13:30 | 中国地区デ-タベース推進協議会主催「図書館情報デ-タベースに関する講演会」。講師:熊田淳美(国会図書館)。 |

| 89 01 27 13: | 第3回標準化部会分科会。中国経済クラブ。 |

| 91 02 25 10:30 | 抄読会(宇吹)。「原爆文献・手記関連デ-タベースの紹介」。 |

| 91 07 08 10:00 | 池内よりパソコン通信の打ち出しを貰う。 |

| 91 07 15 09:30 | 池内からNEC-C&CVANの朝日新聞「被爆者」を打ち出したものを貰う。 |

| 91 07 20 11:15 | 池内よりNECデ-タベースの打ち出しを貰う。 |

| 91 08 17 09:50 | 有定久雄(原対協)来所。新聞切抜きについて話す。カナによる記事見出しの電算化は意味が無い。 |

| 91 08 28 08:20 | 池内から朝日新聞デ-タベースなどの打ち出しが届けられていた。 |

| 91 09 25 13:30 | 田坂(中国新聞デ-タベース部)来所。瀬戸内図書館連絡協議会委員の就任依頼。今年度中に3回ほど会議を開催の予定。パソコンネットワークについて3時過ぎまで話す。中国新聞のデ-タベースのモニターになることを勧められる。 |

| 91 09 27 11:30 | 田坂(中国新聞)より中国新聞社記事デ-タベース・モニターの申込書など関係資料が速達で届く。 |

| 91 09 30 10:00 | 抄読会。池内。中国新聞社記事デ-タベースのモニターの件について相談する。内線は使わず専用回線を引いた方が良い。 |

| 91 09 30 16:30 | 中国新聞デ-タベース部。池内・松浦と中国新聞記事デ-タベースの見学。6時半まで。使い勝手は良い。モニターの件、予算措置が出来てから申し込みたい旨伝える。 |

| 91 11 18 13:20 | 池内とOAシステムプラザ広島店でオムロンのモデム(27800円)とマイトーク(19800円)を購入。5万弱。 |

| 91 11 18 17:00 | 中国新聞社へ記事デ-タベース・モニター申込書と瀬戸内圏郷土資料整備連絡協議会委員就任承諾書を発送。 |

| 91 11 18 24:00 | 自宅のPC,中国新聞社記事デ-タベースとつながる。 |

| 91 11 19 20:00 | 中国新聞社デ-タベースで「新空港」AND「イノシシ」を検索。 |

| 91 11 22 17:40 | 有定来所。中国新聞データベースの資料を届けてくれる。 |

Ⅰ)主な新聞記事デ-タベース

朝日新聞記事デ-タベース(1985年~)

読売新聞記事デ-タベース(1986年9月~)

毎日新聞記事デ-タベース

共同通信連動記事デ-タベース

中国新聞記事デ-タベース(1990年7月~)

Ⅱ)朝日新聞記事デ-タベース

1)概要

【朝日新聞記事情報】

朝日新聞東京本社発行の最終版記事と地方版の一部地域を含む記事[注]を提供致します。昭和60年1月からの蓄積量は年間約150,000件に達します。

政治・経済・情報通信・労働・文化・宗教・化学科学・社会・福士・世相風俗・事件・事故等、収録されている記事は広範囲です。検索は思いついた言葉で検索出来る自由語検索で記事中の名詞の殆どがキーワードとなります。更に、約1000語の分類語を用意しており、希望情報の分類コードを入力することによって不要な情報を排除し、検索時間の短縮が計れます。

< 朝日新聞記事情報サービス >

1.朝日新聞 87年分(85.01.01~87.12.31)

2.朝日新聞 88年分(88.01.01~88.12.31)

3.朝日地方版 88年分(88.06.01~88.12.31)

4.朝日新聞 89年分(89.01.01~89.12.31)

5.朝日地方版 89年分(89.01.01~89.12.31)

6.朝日新聞 90年分(90.01.01~90.12.31)

7.朝日地方版 90年分(90.01.01~90.12.31)

8.朝日新聞 91年版(91.01.01~91.12.31)

9.朝日地方版 91年版(91.01.01~91.12.31)

[注]地方版は、大阪・名古屋・西部各本社のニュース面のほか、関東1都6県、関西2府2県の地方版記事を採録。

2)朝日新聞の検索例1

【1】

記事コード T880816M04–02

見出し-- よみがえるか「死の島」ビキニ 米政府の浄化・再生調査開始

年月日-- 880816

本文--- 880816(火),朝刊

かつての米国による原水爆実験の地であり、現在も「死の島」となっているミクロネシア・マーシャル諸島のビキニ環礁がようやくよみがえろうとしている。「浄化・再生に関する調査」がこのほど始まった。計画通りいくと、7年後の1995年には残存放射能処理作業が完了する見通し。いまなお疎開生活を強いられている旧ビキニ島民たちにとって、約半世紀ぶりに悲願の帰島の夢が実現することになる。(土井全二郎編集委員)[以下略]

分類語-- 547,54,5,944,94,9,

国名--- C5117,C51,C5,C4101,C41,C4,

自由語漢字 島,ビキニ,米政府,浄化・再生調査開始,米国,原水爆実験,ミクロネシア・マーシャル諸島,ビキニ環礁,浄化・再生,関,調査,7年後,1995年,残存放射能処理作業,見通し,疎開生活,旧ビキニ島民,半世紀,悲願,帰島,夢,土井全二郎編集委員,ビキニ島,エニュー島,資材運搬船用,船着き場,電力施設づくり,米議会,委託,科学者グループ,ビキニ環礁再生委員会,

自由語カナ シマ,ビキニ,ベイ,ベイセイフ,セイフ,カイシ,ジョウカ,ジョウカサイセイ,ジョウカサイセイチョウサ,サイセイ,サイセイチョウサ,チョウサ,ベイ,ゲンスイバク,ゲンスイバクジッケン,ジッケン,ミクロネシア,ミクロネシアマーシャル,ミクロネシアマーシャルショトウ,マーシャル,マーシャルショトウ,ビキニ,ビキニカンショウ,カンショウ,ジョウカ,ジョウカサイセイ,サイセイ,カン,チョウサ,7ネン,1995ネン,ザンソンホウシャノウ,ザンソンホウシャノウショリ,ザンソンホウシャノウショリサギョウ,ホウシャノウ,ホウシャノウショリ,ホウシャノウショリサギョウ,ショリ,ショリサギョウ,サギョウ,ミトオシ,ソカイ,ソカイセイカツ,セイカツ,キュウビキニ,キュウビキニトウミン,ビキニ,ビキニトウミン,トウミン,ハンセイキ,ヒガン,キトウ,ユメ,ドイ,ドイゼンジロウ,ドイゼンジロウヘンシュウイイン,ゼンジロウ,ゼンジロウヘンシュウイイン,ヘンシュウイイン,ビキニ,ビキニトウ,エニュー,エニュートウ,シザイ,シザイウンパンセン,ウンパンセン,フナツキバ,デンリョク,デンリョクシセツ,デンリョクシセツヅクリ,シセツ,シセツヅクリ,ベイ,ベイギカイ,ギカイ,イタク,カガクシャ,カガクシャグループ,グループ,ビキニ,ビキニカンショウ,ビキニカンショウサイセイ,ビキニカンショウサイセイイインカイ,カンショウ,

3)朝日新聞の検索例2

<<< 朝日新聞記事情報サービス(88年地方版) >>>

コマンド? S CL=942

01 16件 CL=942

コマンド? D

項目名? DT

項目名? TI

項目名?

【1】年月日-- 881127

見出し-- 修学旅行で広島訪問、被爆者の体験談聞く 柏中央高の2年生[以下略]

4)朝日新聞の検索例3

朝日新聞の記事分類コード別記事件数

地方版

CODE 件名 85-87 88 89 90 91 88L 89L 90L 91L

54 原子力 1406 821 938 802 1018 104 133 105 199

540 原子力一般 420 226 140 105 98 16 27 12 17

541 原子力開発 136 72 139 51 64 4 7 2 2

542 核燃料 164 162 180 116 132 28 22 10 10

543 原子炉 220 255 391 258 436 33 60 38 46

544 原子力船 30 46 76 94 43 6 8 21 24

545 平和利用 138 80 13 13 10 0 3 0 0

546 原子力事故 781 274 296 264 548 21 39 35 101

547 放射線 365 124 131 180 101 22 31 11 23

925 核実験 228 73 73 42 86 0 1 0 4

926 核実験停止 240 31 33 11 32 0 0 0 0

927 核武装 1309 487 412 272 741 45 62 35 31

928 軍縮 2059 560 486 375 414 5 2 2 4

930 平和運動一般 222 163 211 169 475 101 80 69 430

931 反核軍縮運動 614 205 294 173 111 118 106 112 116

932 原水禁運動 94 46 50 56 43 8 6 3 14

940 被爆一般 19 7 10 10 7 2 0 1 3

941 広島長崎 216 121 287 261 236 33 42 87 72

942 被爆者 146 58 188 213 173 16 15 28 39

943 原水爆作品 43 26 34 27 75 20 17 15 37

944 核実験被害 19 11 9 19 21 1 2 0 2

9611 国連軍縮委 0 9 0 1 2 0 0 0 0

96616国際原子力機関 76 38 0 26 170 0 0 1 0

Ⅳ)読売新聞記事デ-タベース概要

【読売新聞記事情報】

読売新聞東京本社発行の昭和61年9月以降の最終版記事全てを提供致します。

1日の記事件数約250件、年間蓄積量は約70,000件に達します。

検索は、記事中の名詞をキーワードにする自由語検索、記事中にない言葉でも内容を

示す言葉であればキーワードに出来る中間概念検索、記事分類コードでのテーマ別検索

、掲載年月日検索、朝刊・夕刊等での紙誌名別検索、記事ページ検索、各数値データ検

索等多彩で豊富となっております。

Ⅴ)中国新聞記事デ-タベース

1991年の総記事数 12万7276件

1)中国新聞デ-タベースの検索例1

キ-ワード「原爆」の月別件数 「被爆者」の月別件数

1990年

7月 292件

8月 446

9月 141

10月 150

11月 132

12月 139

1991年 1878件 873件

1月 138 76

2月 127 63

3月 110 49

4月 135 54

5月 120 66

6月 143 80

7月 229 130

8月 369 159

9月 106 39

10月 118 55

11月 125 30

12月 158 72

2)中国新聞デ-タベースの検索例2

主要なキ-ワードの1991年中の件数

平和 5442件

国連 3172件

核 2148件

原発 659件

ヒロシマ 937件

核兵器 914件

被爆 850件

原子力 737件

広島大学 665件

平和記念公園 462件

放射線 367件

放射線 367件

放射能 360件

原子力機関 283件

核実験 247件

非核 234件

反核 225件

原爆資料館 212件

原爆慰霊 202件

原水禁 200件

原子力発電所 197件

原爆投下 190件

原爆慰霊碑 190件

核軍縮 172件

原子炉 171件

被爆地 170件

核戦争 164件

被爆体験 160件

平和大通り 152件

核兵器廃絶 150件

原爆病院 142件

原爆ドーム 141件

核拡散 138件

平和都市 135件

被曝 133件

平和文化センター 131件

被爆者援護法 128件

平和公園 124件

核拡散防止 121件

核開発 118件

原爆被害者 114件

原爆被爆者 113件

平和運動 112件

原爆犠牲者 105件

平和祈念式 103件

放射線影響 102件

平和教育 100件

放射線影響研究所 98件

平和記念館 98件

原爆死没者 96件

国連軍縮 94件

核戦争防止 89件

核廃絶 85件

原爆放射能 85件

放射能医学 84件

原爆放射能医学 83件

放射能汚染 82件

放射能医学研究所 79件

平和宣言 74件

反核市民 72件

原水爆 66件

原爆犠牲者慰霊 56件

原爆被害 55件

被曝者 53件

3)中国新聞デ-タベースの検索例3[以下略]

WELCOME TO C&C-VAN

<<< PC-VAN >>>

*** ご利用実績 ***

92/01/12 17:34:51

ID: (宇吹 暁 様)

下記料金には、消費税は含まれておりません。

従量制

番号 年/月 課金時間 料金(円)

2. 91/12 3:00:52 5,205

1. 92/01 3:17:55 8,912

*** 月間利用実績(明細) ***

月/日 LOG-IN 月/日 LOG-OUT 内 訳 時間/件数 料金(円)

12/10 23:04:08 12/10 23:08:56 - 00:02:06 14

23:12:27 23:18:52 - 00:04:50 32

12/11 21:06:02 12/11 21:16:13 - 00:06:14 41

(*) 00:01:28 9

110円/ 3分(スポーツ ) 00:01:01 37

12/13 23:31:56 12/13 23:42:06 - 00:06:28 43

30円/ 3分(天気予報 ) 00:01:44 17

23:53:21 23:57:39 - 00:00:23 2

12/14 21:01:03 12/14 21:30:15 - 00:08:33 57

30円/ 3分(DB接続基本) 00:14:10 141

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:02:26 170

12/15 22:02:41 12/15 22:08:43 - 00:01:14 8

30円/ 3分(DB接続基本) 00:00:12 2

22:10:33 22:37:20 - 00:21:07 140

(*) 00:02:50 18

22:43:35 22:45:43 - 00:01:33 10

30円/ 3分(DB接続基本) 00:00:25 4

22:47:06 22:49:46 - 00:00:58 6

110円/ 3分(スポーツ ) 00:01:27 53

12/17 22:37:59 12/17 22:58:29 - 00:02:24 16

12/17 30円/ 3分(DB接続基本) 00:02:54 29

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:09:13 645

23:10:36 23:25:09 - 00:01:15 8

30円/ 3分(DB接続基本) 00:02:54 29

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:10:15 717

12/22 14:39:48 12/22 15:13:38 - 00:06:46 45

30円/ 3分(DB接続基本) 00:04:31 45

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:18:29 1,293

17:11:05 17:25:40 - 00:01:08 7

30円/ 3分(DB接続基本) 00:02:50 28

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:10:30 735

12/23 8:06:33 12/23 8:08:53 - 00:00:10 1

12/29 23:44:56 12/30 0:00:18 - 00:12:38 84

30円/ 3分(DB接続基本) 00:00:13 2

12/31 9:14:35 12/31 9:30:17 - 00:04:49 32

12/31 30円/ 3分(DB接続基本) 00:01:05 10

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:09:39 675

1/01 0:27:02 1/01 0:37:38 - 00:06:14 41

30円/ 3分(DB接続基本) 00:00:12 2

0:39:02 0:50:02 - 00:09:58 66

1/03 12:11:52 1/03 12:20:37 - 00:06:05 40

30円/ 3分(DB接続基本) 00:01:17 12

1/03 210円/ 3分(読売新聞記事) 00:01:12 84

12:22:08 12:26:40 - 00:03:33 23

110円/ 3分(skier ) 00:00:49 29

1/05 16:55:36 1/05 17:21:01 - 00:13:20 88

30円/ 3分(DB接続基本) 00:01:29 14

210円/ 3分(読売新聞記事) 00:07:35 530

19:48:49 19:54:16 - 00:03:53 25

(*) 00:01:21 9

19:57:47 20:03:21 - 00:03:21 22

1/07 20:44:56 1/07 20:47:04 - 00:00:41 4

110円/ 3分(スポーツ ) 00:01:07 40

20:48:40 20:53:56 - 00:05:03 33

1/08 23:35:40 1/08 23:45:35 - 00:00:34 3

30円/ 3分(DB接続基本) 00:02:18 23

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:06:35 460

1/08 23:48:24 1/08 23:52:03 - 00:01:59 13

1/09 21:21:38 1/09 21:51:02 - 00:03:03 20

30円/ 3分(DB接続基本) 00:05:07 51

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:14:48 1,036

210円/ 3分(読売新聞記事) 00:03:57 276

22:30:23 22:39:11 - 00:02:54 19

30円/ 3分(DB接続基本) 00:01:33 15

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:04:13 295

1/11 8:52:54 1/11 9:47:14 - 00:19:56 132

30円/ 3分(DB接続基本) 00:07:09 71

210円/ 3分(朝日新聞記事) 00:15:00 1,050

210円/ 3分(読売新聞記事) 00:10:25 729

21:24:54 22:01:03 - 00:11:16 75

630円/ 3分(日外アシスト) 00:16:20 3,430

30円/ 3分(DB接続基本) 00:01:42 17

1/11 210円/ 3分(読売新聞記事) 00:01:56 135

1991年朝日・読売・中国各紙のキ-ワード別記事数比較[未整理]

| 朝日 | 読売 | 中国 | |

| 原爆 | 958件 1879 | ||

| ゲンバク | 605件 250 | ||

| 被爆者 | 8519件 873 | ||

| ヒバクシャ | 269件 107 | ||

| 核兵器 | 914 | ||

| カクヘイキ | 870件 878 | ||

| 放射線 | 367 | ||

| ホウシャセン | 225件 144 | ||

| 核実験 | 247 | ||

| カクジッケン | 151件 49 | ||

| 原発 | 659 | ||

| ゲンパツ | 1026件 | ||

| チェルノブイリ | 258件 112376 |

C&C-VANデータベース (C&CDB)

NICHIGAI ASSISTは、あなたが検索するデータベースです。

@ *** 日外ASSISTゲートウェイ ***

@ 1.WHO (¥: 210円/分)

@ 2.BOOK (¥: 210円/分)

@ 3.マガジン (¥: 210円/分)

@ 4.PRIZE (¥: 210円/分)

@ 5.- 準備中

@ 6.マネージメント (¥: 210円/分)

@ E.ゲートウェイメニュー終了

@ 番号またはコマンド(E)=2

>検索式を入力して下さい。または、 E.終了

?ゲンバク

245件ありました (\1)

@ 番号またはコマンド(E)=3

>検索式を入力して下さい。または、 E.終了

?ゲンバク

204件ありました (\1)

>それでは、表示(出力)形式を番号で指示して下さい。

(1.ヒヨウジユン 2.シヨウサイ )

?1

*NICHIGAI-ASSIST* BOOK 92.01.11

# 1

標 題 記者たちの日米戦争 木村栄文著

角川書店 ’91.12.8

197p 19cm(B6) ¥1,400(本体¥1,359)

備 考 ISBN4-04-883304-9 【B9133224】

[中略]

# 18

標題 戦争批判―日本人が映画で原爆に触れると(小野耕世の“文化”巷談 )

著者 小野 耕世

出典 公明 352 ’91.5 p100~101

抄録 海外からの記者たちの質問は、「長崎をけしからんというが、真珠湾はどうなんだ」という質問ばかりです。

情報提供者:日外アソシエーツ【M0908526】

# 19

標題 「8月の狂詩曲」の黒沢明さん―潔癖なヒューマニズムが戦争と原爆を描き出す(表紙の人・坂田栄一郎のオフカメラ)

出典 AERA 4(19) ’91.4.30・5.7 p91

情報提供者:日外アソシエーツ【M0908021】

# 20

標題 黒沢明監督までが集中砲火を浴びた日本人の「相互許し合い」感覚の欠如(世界の読み方〔467〕)

著者 竹村 健一

出典 週刊ポスト 23(16) ’91.4.19 p80~81

情報提供者:日外アソシエーツ【M0901515】

# 21

標題 映画『八月の狂詩曲(ラプソディ)』を公開するアカデミー特別名誉賞受賞監督・黒沢明―原爆による戦争はまだ終わっていないということを“じわっ”と表現したかった(人物四季報)(インタビュー)

著者 黒沢 明

出典 SAPIO 3(7) ’91.4.11 p42~43

情報提供者:日外アソシエーツ【M0900301】

# 22

標題 山木戸道郎―毒ガスは原爆をこえる(グラビア・現代インサイド)

出典 現代 25(4) ’91.4

情報提供者:日外アソシエーツ【M0896194】