平和学連携講座「ヒロシマ」

スケジュール(2004.8.5)

| 授業科目名 | ヒロシマ |

| 使用言語 | 日本語 |

| 開設時期・単位 | 集中(8月5日~8日)・2単位 |

| 担当者 | 宇吹 暁 (UBUKI, Satoru) |

Ⅰ.授業の目標

ヒロシマの追悼行事への参加、ヒロシマをめぐる様々な視点を提示する講義およびグループ討論により、ヒロシマの歴史・現状を多面的に理解するとともに、平和について考え、発表する能力を養う。

Ⅱ.授業の内容・計画

| 月日 | 講義内容 | 担当者 | 教室・場所 | |

| 0805 | 13:00~14:30 | ①西垣院長・女学院学生代表挨拶

講義「平和式典と平和公園の歴史」 |

桐木建始・宇吹暁 | 人文302 |

| 14:40~16:10 | ②発表と討論「私のヒロシマ」 | 女学院学生代表

関学学生代表 |

人文302 | |

| 16:20~17:50

|

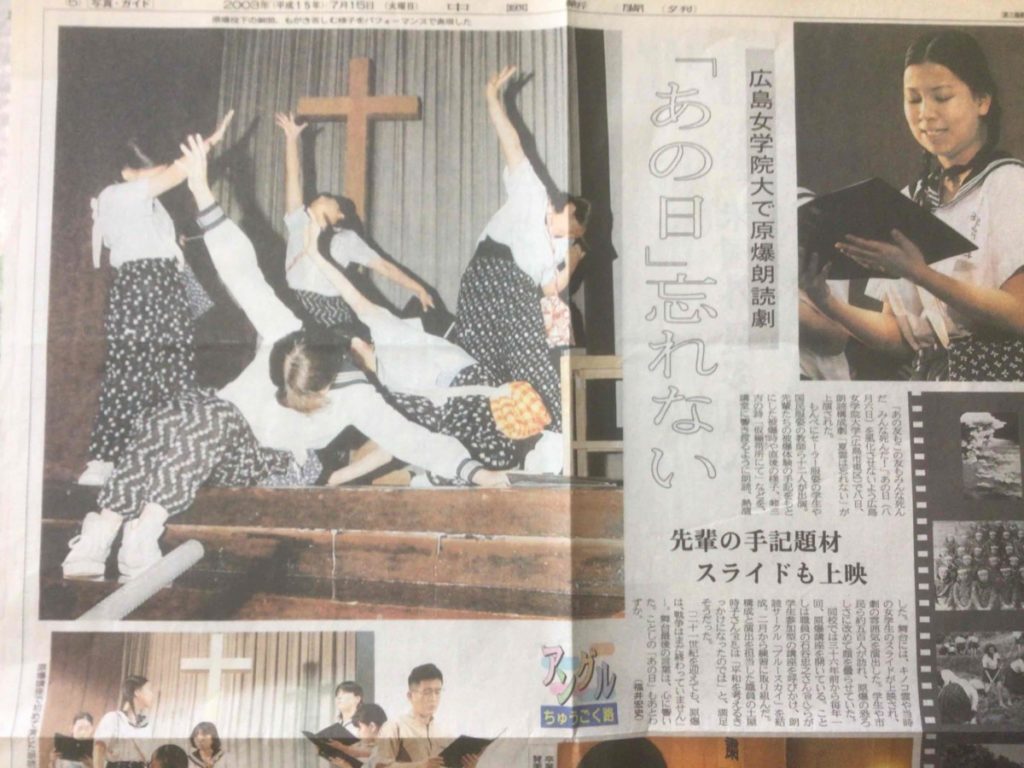

③講義「ヒロシマの心」 | 野村久子(広島女学院同窓会) | 人文302 | |

| 18:00~19:30 | 交流会(夕食) | ヒノハラホール | ||

| 0806 | 07:30~11:00 | ④⑤現地実習(広島市平和式典、広島女学院原爆死没者追悼式典参加) | 西垣院長

女学院学生代表 |

平和公園

女学院中学高校 |

| 11:10~12:00 | 昼食(昼食後、平和公園まで徒歩移動) | 女学院中学高校 | ||

| 13:00~17:50 | ⑥⑦⑧現地実習(平和公園碑めぐり、原爆資料館見学など) | 宇吹 暁

女学院学生代表 |

平和公園 | |

| 0807 | 09:00~10:30 | ⑨講義「オキナワとヒロシマ」 | 沖縄県人会

中村盛博・柴田ゆき子 |

ヒノハラホール5F

アセンブリーホール |

| 10:40~12:10 | ⑩講義「アウシュヴィッツとヒロシマ」 | 大塚 信ホロコースト記念館 館長 | ヒノハラホール5F

アセンブリーホール |

|

| 12:10~13:00 | 昼食 | ヒノハラホール | ||

| 13:00~14:30 | ⑪講義「アジアの中のヒロシマ」 | 宇吹 暁

|

人文302 | |

| 14:40~16:10 | ⑫講義「エノラゲイとヒロシマ」 | 直野章子

|

人文302 | |

| 0808 | 09:00~10:30 | ⑬グループ討論 | 女学院学生代表

関学学生代表 |

ヒノハラホール5F

アセンブリーホール |

| 10:40~12:10 | ⑭グループ代表によるまとめ発表

講評 |

西垣院長・桐木・宇吹

|

ヒノハラホール5F

アセンブリーホール |

III.テキスト・参考書

女学院学生の準備する冊子

広島平和記念資料館編・刊『図録 広島平和記念資料館――ヒロシマを世界に』(1,000円(税込))

IV.履修上の注意 Course Prerequisites

成績評価は、出席(参加)状況とレポート(8月末までに提出)による。