『広島から世界の平和について考える』(広島大学文書館編、現代史料出版、 20060725)

内容

| 章 |

|

|

|

|

序文 i |

|

|

| 1 |

私の平和論-ヒロシマをめぐって…平岡敬 1 |

|

|

|

はじめに

一 国家と民衆の関係

二 六〇年目の現実

三 慰霊碑文の思想

四 隠された〃怨念”

五 「唯一の被爆国」へ

六 被爆韓国・朝鮮人の存在

七 加害と向き合う

八 核の傘の下で

九 平和を訴える覚悟

一〇 戦争被害者との連携

一一 生き方を考える

一二 めざす社会の姿

一三 科学技術と倫理

一四 欲望を自制する |

|

|

|

|

|

|

| 2 |

戦争と技術、戦艦大和の最後…戸高一成 41 |

|

|

|

一 日本における西洋技術の導入

1 日本の職人の技術

2 「和魂洋才」の落とし穴

二 戦艦大和の建造

1 職人の技術と戦艦大和

2 戦艦大和建造の条件

3 戦艦大和の負の側面

4 戦艦大和の最後

おわりに |

|

|

|

|

|

|

| 3 |

原爆投下の歴史的意義…布川弘 71 |

|

|

|

はじめに

1 連合国の戦争犯罪としての原爆投下

2 加害と被害の重層性

一 原爆投下を正当化する論理

1 早期終結人命節約論

2 早期終結論のうそ

3 人命節約論について

二 広島が選ばれた理由

1 「軍都」

2 都市無差別爆撃の思想

三 戦略爆撃の思想

1 総力戦の思想

2 日本の中国侵略と重慶爆撃 |

|

|

|

|

|

|

| 4 |

戦後復興と森戸辰男の平和論…小池聖一 111 |

|

|

|

はじめに

一 森戸の略歴

二 森戸の平和論

三 国際主義にもとづく森戸の平和論

四 「ヒロシマ」と森戸

五 平和の実践-自由で平和な一つの大学

おわりに |

|

|

|

|

|

|

| 5 |

原爆被害の医学的実相-放射線の人体影響と今後の治療展望…神谷研二 |

|

|

|

はじめに

一 原爆被害の実態

二 放射線障害とは何か

三 急性放射線障害と治療

四 晩発性放射線障害(がん)

1 被爆者のがんと発がん機構

2 放射線によるゲノムのキズとがん

おわりに |

|

|

|

|

|

|

| 6 |

被曝のひろがり-カザフスタン共和国セミパラチンスク核実験場近郊の核被害…川野徳幸 183 |

|

|

|

一 セミパラチンスクにおける核実験とその被害

ニ アンケート調査の意義・対象・方法

1 調査研究の意義

2 調査地域

3 調査地域の被曝線量

4 調査対象と方法

三 調査結果及び考察

1 核実験の直接体験の有無

2 核実験を知った年代

3 核実験の諸現象とその体験

4 セミパラチンスク特有の被曝体験

四 住民への核被害「いのち」、「こころ」、「くらし」の視点から

1 「いのち」の視点から

2 「こころ」の視点から

3 「くらし」の視点から

五 結論 |

|

|

|

|

|

|

| 7 |

国際平和構築へ…篠田英朗 241 |

|

|

|

はじめに

一 日本の平和と国際社会の平和

二 広島の平和

三 現代世界の武力紛争

四 現代世界の国際平和活動

五 平和活動の枠組み |

|

|

|

|

|

|

|

あとがき 273 |

|

|

|

|

|

|

止

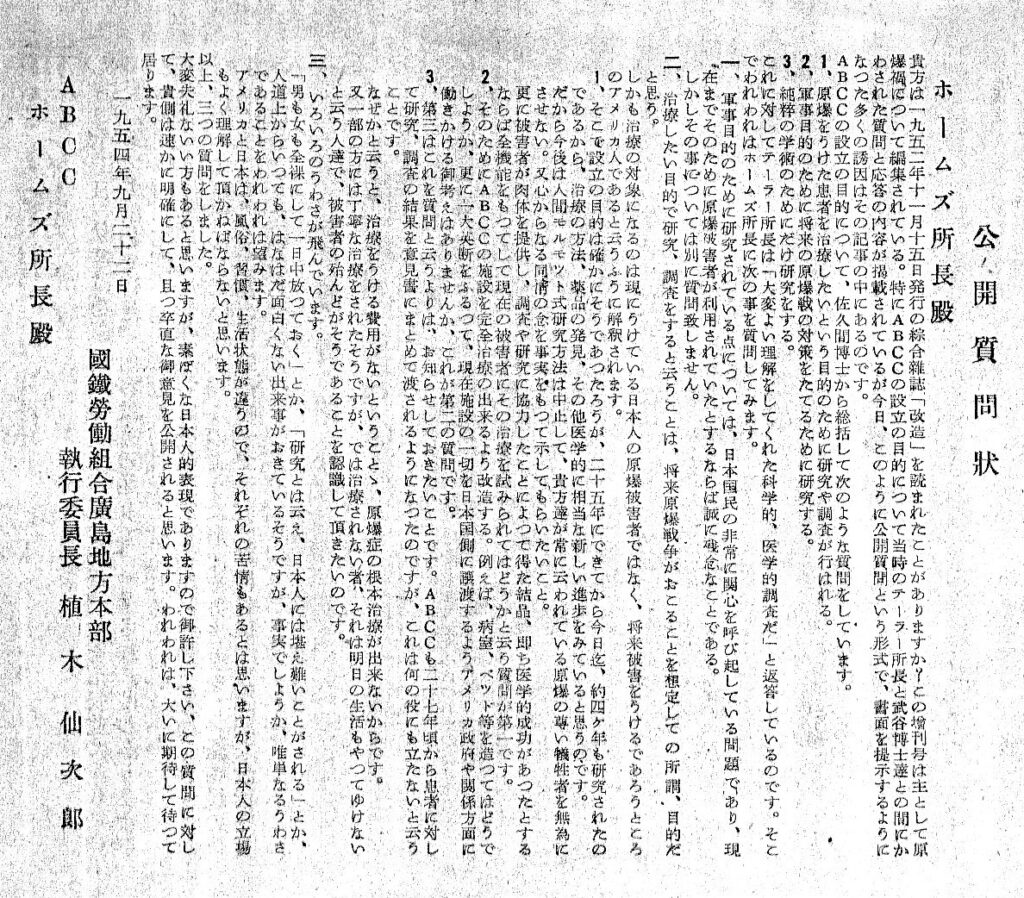

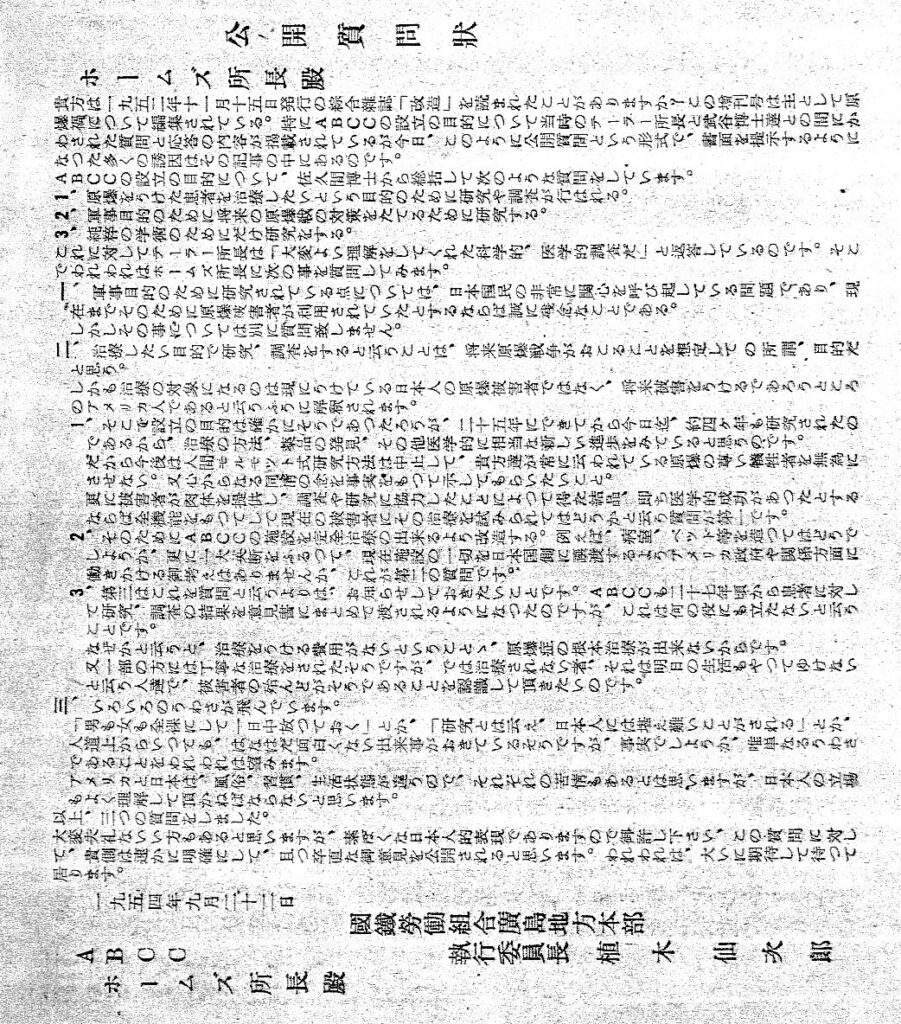

公開質問状(植木仙次郎国鉄労働組合広島地方本部執行委員長→ホームズABCC所長)1954.9.22

止

『複製資料目録 第1集(県内編)』(広島県立文書館、19881001)

内容<作業中>

|

|

|

|

序

複製資料等の利用にあたって

凡例

広島市

上原区有文書 3

旧可部町役場文書 6

祇園村役場文書 6

修道高等学校所蔵文書 6

旧鈴張村役場文書 6

中国新聞社所蔵資料 8

中国地方総合調査会所蔵資料 8

桐原区有文書 9

似島学園所蔵文書 12

旧温品村役場文書 12

比治山女子高等学校所蔵文書 12

広島県教職員組合所蔵資料 12

広島県経営者協会所蔵資料 12

広島県青年連合会所蔵文書 13

広島県地域婦人団体連絡協議会所蔵文書 17

広島原爆障害対策協議会保管川田兼三郎文書 17

広島県立食品工業技術センター所蔵資料 18

広島県立文書館収蔵文書 18

広島市公文書館所蔵文書 76

広島城郷土館収蔵黒川家文書 78

広島商工会議所所蔵資料 79

広島市立五日市小学校所蔵文書 79

広島市立中央図書館収蔵文書 79

広島市立舟入高等学校所蔵文書 84

広島大学総合科学部地域文化図書室収蔵文書 85

広島大学附属図書館収蔵文書 85

広島大学文学部国史学研究室収蔵文書 99

広島大学本部所蔵旧広島高等工業学校文書 116

広島地方気象台所蔵文書 117

広島通商産業局所蔵文書 117

安田学園所蔵文書 117

浅野忠允氏所蔵文書 117

石井家文書 117

伊藤家文書 118

稲垣氏所蔵文書 118

岩室家文書 118

上田家文書 122

大月洋文書 125

岡崎家文書 125

小川家文書 126

香川家(尾崎八幡宮)文書 137

久都内家(亀崎八幡富)文書 138

窪田家文書 139

黒川家文書 150

桑原家文書 151

己斐家文書 151

佐々木家文書 151

重川家文書 160

重清家文書 163

白石家文書 176

末田家文書 177

簿田太郎文書 177

隅田義彦文書 178

善徳寺文書 178

高岡家文書 180

竹内家文書 182

千葉家文書 186

築山トキ氏旧蔵文書 186

土井泉神社神主河野家文書 187

永井家文書 187

永井家文書 191

楢崎圭三氏旧蔵文書 191

西村家文書 191

野間家文書 191

野村家文書 192

原田氏所蔵文書 192

広島護国神社所蔵文書 192

福王寺文書 193

福岡家文書 193

藤田精ー氏旧蔵文書 197

不動院文書 197

本田家文書 197

松井家文書 198

丸子家文書 202

三上家文書 206

三戸家文書 207

室屋文書 208

保本家文書 214

八谷万一文書 215

山岡彦人文書 216

山崎氏所蔵文書 216

山崎文男文書 216

山科清文書 216

山田家文書 216

山野井家文書 230

横山家文書 230

横山林左衛門氏旧蔵文書 238

霊岳氏所蔵文書 238

呉市

石川島播磨重工業株式会社呉事業所所蔵文書 241

呉市入船山記念館所蔵文書 241

呉市議会事務局所蔵資料 241

呉市史編纂室収蔵宇根実資料 241

呉市役所広支所所蔵文書 244

淀川製鋼所呉工場所蔵文書 244

神津幸直文書 245

野村家文書 245

竹原市

竹原市役所忠海支所所蔵文書 249

大多和家文書 249

竹内喜三郎文書 249

羽白家文書 249

唐崎家文書 249

三原市

三原城々壁文書 253

三原市役所所蔵文書 253

三原市立図書館収蔵文書 253

糸崎神社文書 319

宗光寺文書 320

永井家文書 320

仏通寺文書 321

米山寺文書 322

法常寺文書 323

宮地三保松氏旧蔵文書 323

楢崎憲蔵氏蔵旧文書 323

尾道市

尾道市役所旧栗原支所文書 327

尾道市立図書館収蔵資料 327

青木茂氏旧蔵文書 328

円広寺文書 334

西郷寺文書 334

西国寺文書 334

渋谷家文書 335

善勝寺文書 335

天寧寺文書 335

堀田家文書 335

松本快蔵氏旧蔵文書 337

村田氏所蔵文書 337

因島市

因島市教育委員会収蔵文書 341

福山市

義倉文書 347

鞆鉄道株式会社所蔵文書 352

広島県立福山誠之館高等学校所蔵文書 352

広島大学付属福山中・高等学校得能文庫 353

福山市役所加茂支所広瀬分所所蔵文書 353

福山市立坪生小学校所蔵文書 353

福山市立福山城鏡櫓文書館収蔵文書 354

福山市立山野小学校所蔵文書 385

安国寺文書 385

医王寺文書 385

岡田氏所蔵文書 385

光照寺文書 385

小林家文書 387

佐原家文書 388

沢村家文書 409

島津家文書 410

承天寺文書 411

杉原家文書 411

津田家文書 412

徳能氏旧蔵文書 413

中村家文書 414

沼名前神社文書 417

備後護国神社所蔵文書 418

村田静太郎文書 424

横山家文書 430

府中市

中戸家文書 433

三次市

三次市立図書館所蔵文書 437

熊野神社文書 437

中村氏所蔵文書 437

庄原市

円通寺文書 441

上村八幡神社文書 441

児玉文書441

宝蔵寺文書 442

三玉氏旧蔵文書 442

八谷家文書442

大竹市

大竹市役所所蔵文書 447

所家文書 447

東広島市

賀茂鶴酒造株式会社所蔵文書 451

白牡丹酒造株式会社所蔵文書 451

広島新生学園所蔵文書 451

天野家文書 452

荒谷家支書 457

飯田氏所蔵文書 457

石井家文書 458

石井家文書 458

礒部家文書 458

大宮神社文書 459

柏尾氏所蔵文書 459

西品寺文書 459

田原氏所蔵文書 459

茶幡家文書 460

日山氏旧蔵文書 460

福成寺文書 460

廿日市市

廿日市市役所所蔵文書 465

極楽寺文書 468

洞雲寺文書 469

速谷神社文書 470

山田家文書 471

立善寺文書 471

蓮教寺文書 474

安芸郡

《府中町》

府中町立歴史民俗資料館収蔵文書 491

マツダ株式会社所蔵資料 492

田所家文書 492

《海田町》

海田町教育委員会所蔵文書 492

木村家文書 493

《坂町》

坂町役場所蔵文書 493

坂町立横浜小学校所蔵文書 493

西林寺文書 493

《江田島町》

江田島町役場所蔵文書 495

久枝家文書 495

《倉橋町》

倉橋町歴史民俗資料館所蔵倉橋町役場文書 496

桂浜神社文書 498

《下浦刈町》

下蒲刈町教育委員会所蔵文書 498

佐伯郡

《大野町》

新田家文書 505

《湯来町》

大上氏所蔵文書 505

《佐伯町》

佐伯町所蔵小田文書 505

中本氏所蔵文書 505

八田家文書 505

《宮島町》

厳島神社文書 508

大願寺文書 509

野坂家文書 512

山県郡

《加計町》

加計町役場所蔵文書 517

井上家文書 517

《筒賀村》

筒賀村役場所蔵文書 521

《戸河内村》

実際寺文書 521

《芸北町》

芸北町役場文書 523

深井家文書 530

《大朝町》

円立寺文書 535

《千代田町》

井上家文書 535

寺原八幡神社文書 542

高田郡

《吉田町》

吉田郷土資料館所蔵文書 545

男山神社文書 545

清神社文書 545

宮崎神社文書 545

横田唯二氏旧蔵文書 545

《甲田町》

日野家文書 545

賀茂郡

《黒瀬町》

内田家文書 553

土井家文書 556

《豊栄町》

本宮八幡神社文書 561

《大和町》

稲葉家文書 561

《河内町》

竹林寺文書 562

豊田郡

《本郷町》

稲葉家所蔵文書 565

楽音寺文書 565

東禅寺文書 566

《安芸津町》

安芸津記念病院郷土史料室所蔵文書 566

浄福寺文書 567

林善右衛門氏旧蔵文書 567

《安浦町》

岡田家文書 567

西福寺文書 569

《豊町》

豊町教育委員会所蔵多田文書 569

藤田家文書 570

御調郡

《御調町》

内海家文書 579

《久井町》

杭稲生神社文書 690

山科家文書 690

《向島町》

鼓氏所蔵文書 690

西八幡神社文書 690

世羅郡

《甲山町》

木下氏所蔵文書 697

《世羅町》

永寿寺文書 697

康徳寺文書 697

《世羅西町》

潮音寺文書 698

沼隈郡

《沼隈町》

桑田家文書 701

悟真寺文書 702

西光寺文書 703

宝光寺文書 703

宝田院文書 703

山本家文書 703

深安郡

《神辺町》

神辺町立歴史民俗資料館所蔵文書 707

菅波家文書 713諏沢家文書 717

徳永家文書 730

鼓嘉雄氏旧蔵文書 732

芦品郡

《新市町》

尾多賀氏所蔵文書 735

信岡家文書 735

馬屋原家文書 738

神石郡

《油木町》

油木八幡神社文書 741

《神石町》

神石町役場所蔵文書 741

《豊松村》

豊松村役場所蔵文書 741

甲奴郡

《上下町》

瀬原家文書 747

田辺家文書 749

松山家文書 751

《総領町》

黒木氏所蔵文書 754

《甲奴町》

小童祇園社文書 754

双三郡

《君田村》

君田村役場所蔵文書 757

《作木村》

作木村役場所蔵文書 757

《吉舎町》

広島県立日彰館高等学校所蔵文書 757

今井家文書 758

大慈寺文書 760

《三良坂町》

福禅寺文書 760

比婆郡

《西城町》

堤家文書 763

中島家文書 763

新山氏所蔵文書 764

《東城町》

小田家文書 764

千手寺文書 764

戸字神社文書 764

徳雲寺文書 765

得能家文書 765

法恩寺文書 765

《高野町》

岸氏所蔵文書 765

堀江家文書 765

《比和町》

井西家文書 767

文書群名・所蔵機関名索引 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

止

奈良県立医学専門学校

|

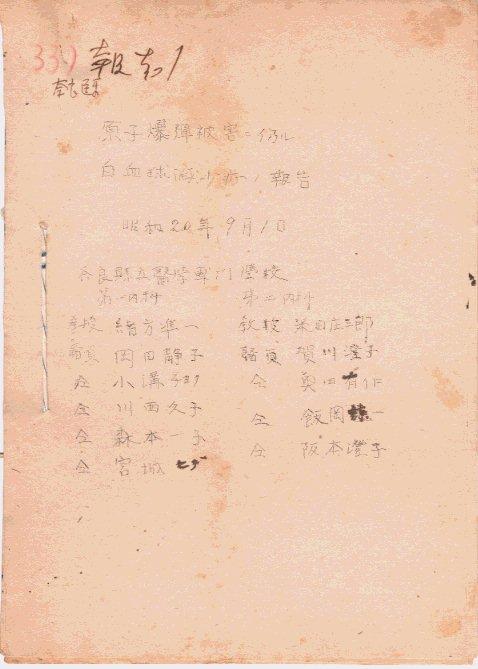

| 「原子爆弾ニ依ル白血球減少症ノ報告」(1945年9月1日) |

|

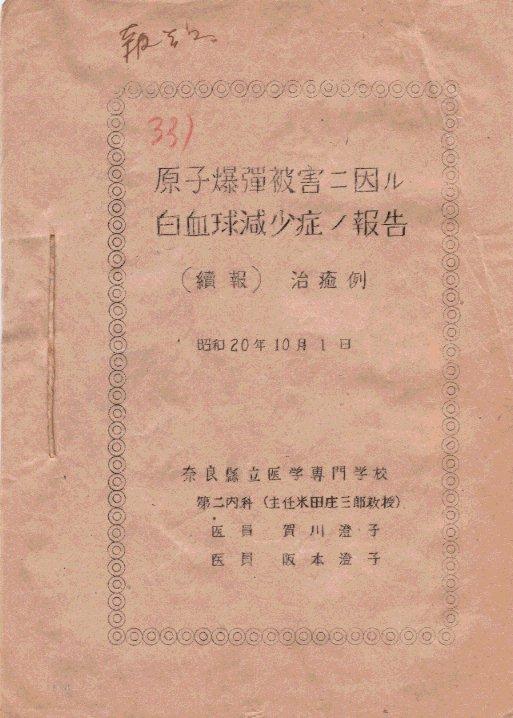

| 「原子爆弾ニ依ル白血球減少症ノ報告(続報)」(1945年10月1日) |

|

|

| 京都大学原子爆弾災害総合研究調査班資料 |

『広島新史-資料編Ⅱ(復興編)』(広島市編・刊、19820331)

内容

| 部 |

|

|

|

解説・解題 |

|

| Ⅰ |

復興過程関係資料 |

|

| 1 |

戦後初期の復興構想 |

|

| 〔1〕 |

復興審議会の記録 |

|

|

1 広島市復興審議会規程 3

2 広島市復興審議会の顧問および委員 4

3 昭和21年度広島市復興予算概要 5

4 第1回審議会議事録 6

5 復興審議会決定の研究項目 7

6 第2回審議会議事録 9

7 第2回審議会実施計画表 13

8 第3回審議会議事録 14

9 第4回審議会議事録 17

10 第5回審議会議事録 21

11 第6回審議会議事録 24

12 第7回審議会議事録 29

13 第8回審議会議事録 33

14 復興審議会の希望意見報告 35

15 復興審議会の審議経過と決定意見についての中間報告 36

16 第9回審議会議事録 38

17 旧陸軍運輸部関係港湾施設転用にかんする陳情書 44

18 第10回審議会議事録 45

19 第11回審議会議事録 48

20 第12回審議会議事録 52

21 第13回審議会議事録 56

22 第14回審議会議事録 61

23 復興審議会学校問題小委員会の議事概要 63

24 第15回審議会議事録 65

25 復興審議会大学その他学校関係位置決定小委員会報告 66

26 復興審議会審議決定事項 67

27 第16回審議会議事録 68

28 第17回審議会議事録 69

29 第18回審議会議事録 71

30 復興審議会盛り場座談会概要 73

31 復興事務所設置促進の進言 74

32 第19回審議会議事録 75

33 第20回審議会議事録 76

34 第21回審議会議事録 78

35 復興審議会の解散 80 |

|

| 〔2〕 |

戦後初期の復興構想 |

|

|

1 桑原市男(旭株式会社社長)の広島建設案 81

2 木原七郎市長の復興構想 82

3 渡辺滋(広島市復興局嘱託)の復興私案 85

4 峠三吉(広島青年文化連盟委員長)の「ユートピア広島の建設」応募一等当選作 91

5 戦災復興計画における公園計画 93

6 長島敏(広島市復興局長)の復興計画案 97

7 浜井信三市長の復興計画案 100

8 戦災復興計画の樹立 104

9 広島復興懇談会の記録概要 107

10 産業復興計画試案 110 |

|

| 〔3〕 |

戦後初期の太田川改修問題 |

|

|

1 太田川改修促進特別委員会名簿 149

2 太田川改修促進特別委員会の審議経過 149

3 水害防止にかんする陳情 177

4 太田川改修促進特別委員会委員長報告 178 |

|

| 2 |

復興関係の組織と資金 |

|

| 〔1〕 |

戦後初期の組織構想 |

|

|

1 広島復興民団の発起人委嘱 180

2 広島市復興局事務分掌規則 181

3 広島復興民団発起人会次第 184

4 広島復興民団発起人名簿 184

5 広島復興民団設立趣意書 185

6 復興事業のための新団体設立要綱 185

7 広島復興会社についての新聞社説 187

8 復興資金の問題 189

9 広島復興会社の構想 190 |

|

| 〔2〕 |

広島建設委員会と復興資金 |

|

|

1 広島建設委員会会則 192

2 広島建設委員会委員名簿 193

3 アメリカ人および在米邦人に対する広島復興資金募集趣意書 194

4 在米邦人に対する広島復興資金募集依頼書 196

5 広島建設委員会をめぐる広島市議会の質疑 197

6 広島建設委員会の事業経過報告 201 |

|

| 3 |

広島平和記念都市建設法 |

|

| 〔1〕 |

1 旧軍用地処理問題をめぐる市議会の質疑(1)203

2 旧軍用地処理問題をめぐる市議会の質疑(2)206

3 旧東練兵場処分にかんする市議会の意見書 232 |

|

| 〔2〕 |

平和記念都市建設法の施行 |

|

|

1 楠瀬県知事の復興構想 235

2 広島平和記念都市建設法にかんする広島市長の請願書 236

3 衆議院本会議における広島平和記念都市建設法案の審議 239

4 広島平和記念都市建設法の成立経過と感謝決議 246

5 広島平和記念都市建設法の住民投票における浜井市長・任都栗市議会議長の訴え 251

6 広島平和記念都市建設法制定記念切手発行の申請 257

7 記念切手発行にかんする逓信省よりの回答メモ 259

8 平和記念都市建設財源に見返り資金充当方を請願 259

9 復興財源についての市議会の建議 260

10 平和記念都市としての復興 261

11 広島平和記念都市建設専門委員会の都市建設計画についての答申 263

12 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(1)278

13 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(2)280

14 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(3)282

15 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(4)285

16広島平和記念都市建設法と連合軍総司令部(G.H.Q.)の動向 287 |

|

| 4 |

昭和20年代の復興状況 |

|

| 〔1〕 |

戦後初期の復興状況 |

|

|

1 被爆直後の復興談義 293

2 金融緊急措置令と中小企業 293

3 木原市長の食糧危機に対する訴え 295

4 「闇市場」の状況 296

5 転用物資活用委員会海部委員長の報告 297

6 転用物資活用委員会大横田委員長の報告 302

7 被爆1年後の復興状況 306 |

|

| 〔2〕 |

朝鮮戦争と産業経済の復興 |

|

|

1 朝鮮戦争特需による産業経済の復興(1)308

2 朝鮮戦争特需による産業経済の復興(2)309

3 朝鮮戦争特需による産業経済の復興(3)310

4 広島市工場設置条例 311

5 広島市工場設置委員会条例 312

6 朝鮮戦争後の製造工業の状態と将来計画 313 |

|

|

|

|

| Ⅱ |

平和祭関係資料 |

|

| 1 |

平和祭の開催(昭和22~24年) |

|

|

1 広島平和祭協会創立趣意書・会則 399

2 連合軍総司令官マッカーサーのメッセージ 401

3 昭和22年広島市平和宣言 401

4 広島平和記念館建設趣意書(案)402

5 「アトミック・ヒロシマ」の映画化の依頼と返信 403

6 映画“No More Hiroshimas”にかんする協議概要 406

7 連合軍総司令官マッカーサーのメッセージ 409

8 英連邦軍総司令官ロバートソンのメッセージ 409

9 昭和23年広島市平和宣言 410

10 世界各都市市長に対するメッセージ 411

11 広島平和協会改組要綱試案 413

12 広島世界平和本部の進捗にかんする覚書 414

13 平和婦人大会開催準備懇談会 417

14 海外への呼びかけ(英文)419

15 広島市戦災死没者慰霊祭の案内 426

16 連合軍総司令官マッカーサーのメッセージ 427

17 昭和24年広島市平和宣言 427

18 ヒロシマ1949年8月6日に寄するうた 428 |

|

| 2 |

昭和25年度平和祭の準備と中止 |

|

|

1 平和祭用煉羊かん生産原料特配を申請 430

2 昭和25年度平和協会事業計画(案)435

3 広島平和協会常任委員就任依頼状 438

4 広島平和協会常任委員会議事録(1)439

5 広島平和協会常任委員会議事録(2)441

6 英文プログラムの印刷 443

7 英文メッセージの印刷 445

8 平和祭用アイスキャンデー原料特配の申請 446

9 連合軍総司令官・英連邦軍司令官に対するメッセージ要請 447

10 中国地方民事部長に対するメッセージ要請 449

11 平和祭用揮撥油特配の申請 451

12 平和子供会への招待状 452

13 広島平和協会会員募集趣意書 454

14 内閣総理大臣・衆議院議長・参議院議長に対するメッセージ要請 455

15 平和祭案内状の発送 456

16 中国地方民事部長の出席通知 457

17 海外都市市長宛書簡の発送 458

18 広島平和協会常任委員あて通知 459

19 中国地方民事部長のメッセージ 461

20 ABCC所長の欠席通知 462

21 ABCC渉外部の出席通知 463

22 広島平和協会常任委員会の概要 464

23 浜井市長に対する平和祭中止の連絡 465

24 サイレン所有者に対する平和祭中止の通知 465

25 広島郵政局長に対する平和祭中止の通知 466

26 中国地方民事部長の連絡 467

27 広島市警察本部の平和祭中止にかんするビラ 468

28 平和祭中止にともなう予算減額分の返却 469

29 平和音楽会の準備と中止 470

30 広島市民の平和祭への要望 479

31 海外からの平和祭への期待 481 |

|

| 3 |

平和式典(昭和27~28年) |

|

|

1 昭和27年広島市平和宣言 500

2 広島県知事の式辞 500

3 広島県議会議長の式辞 501

4 広島市議会議長の式辞 501

5 内閣総理大臣の式辞 502

6 衆議院副議長の式辞 502

7 参議院議長の式辞 503

8 昭和28年広島市平和宣言 503

9 広島県知事のメッセージ 504

10 広島県議会議長の式辞 505

11 広島市議会議長の式辞 505

12 内閣総理大臣のメッセージ 506

13 衆議院議長のメッセージ 506

14 参議院議長のメッセージ 507 |

|

|

|

|

| Ⅲ |

原水爆禁止運動関係資料 |

|

| 1 |

世界連邦アジア会議 |

|

|

1 アジア会議開催と広島準備委員会設立の経緯 511

2 アジア会議の日程と議題 514

3 アジア会議出席者名簿 516

4 アジア会議総会の概要 517

5 アジア会議あて広島17団体のメセージ 525

6 アジア会議の広島宣言 527 |

|

| 2 |

原水爆禁止世界大会(第1回) |

|

|

1 広島市文化団体協議会の決議 533

2 原爆・水爆禁止広島市民大会への招請状 533

3 原爆・水爆禁止広島市民大会要綱案 535

4 原爆・水爆禁止広島市民大会の宣言・決議・発送状 536

5 原爆・水爆禁止広島市民大会常任世話人会 538

6 広島市議会原水爆禁止にかんする決議 539

7 原爆・水爆禁止広島県民運動連絡本部の大会への協力要請 541

8 原爆・水爆禁止広島平和大会決議文 544

9 広島平和大会決議文発送状 544

10 原水爆禁止県民運動関係収支計算書 545

11 原水爆禁止運動広島協議会の経過報告 548

12 原水爆禁止運動広島協議会役員名簿 550

13 世界平和集会広島推進大会決議 551

14 世界平和集会広島世話人会の経過報告 552

15 第2回西日本学生平和会議準備会の招請状 557

16 原水爆禁止運動広島協議会の経過報告 561

17 世界平和愛好者大会広島準備会の協力依頼状 564

18 原水爆禁止世界大会広島準備会加盟者名簿 565

19 原水爆禁止世界大会への協力依頼状 569

20 広島市議会原水爆禁止世界大会支持決議 573

21 世界大会の議事概要(英文)574

22 原爆被害者の訴え(英文)585

23 外国代表者名簿(英文)589

24 原水爆禁止世界大会宣言 592

25 原水爆禁止世界大会宣言(英文)593 |

|

|

|

|

|

あとがき 597 |

|

|

|

|

|

|

|

止

広島大学文書館紀要

| 号 |

発行年月 |

内容など |

| 01 |

20020331 |

広島大学史紀要 |

|

|

|

| 06 |

|

広島大学史紀要 |

| 07 |

20050331 |

広島大学文書館紀要<改称> |

|

|

菅真城「論文 広島大学文書館の設立経緯と現状」 |

|

|

<作業中> |

|

|

|

| 19 |

20170228 |

「青木晴夫氏(広島大学一期生、カリフォルニア大学名誉教授)インタビュー」 |

|

|

|

| 20 |

|

|

| 21 |

|

|

| 22 |

20210331 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

原子爆弾後障害研究会で取り上げられた海外のヒバクシャ

| 年 |

回 |

報告者 |

タイトル |

|

| 1964 |

06 |

熊取敏之 |

ロンゲラップ島被曝住民の調査報告(特別報告) |

|

| 1987 |

28 |

蔵本淳 |

チェルノブイリ原発事故における医療の実態 |

|

| 1989 |

30 |

蔵本淳 |

チェルノブイリ原発事故における医療の実態(第2報)-骨髄移植の適応と再評価 |

|

| 1991 |

32 |

佐々木英夫ほか |

IAEA国際チェルノブイリ計画検診報告 |

|

|

|

パネルディスカッション:放射線被曝者医療の国際協力 |

|

|

|

平田克己 |

放射線被曝者医療の国際協力:広島県医師会の立場から |

|

|

|

迎英明 |

過去の経験をふまえての被曝者への海外協力の問題点 |

|

|

|

石野誠 |

放射線被曝者医療の国際協力:長崎における国際協力 |

|

|

|

蔵本淳 |

放射線被曝者医療の国際協力:チェルノブイリの場合(医療サイドから) |

|

|

|

河合護郎 |

医療推進事業への願いと提言 |

|

|

|

矢野周作 |

放射線被曝者医療の国際協力:行政としての立場から |

|

|

|

本間泉 |

放射線被曝と国際協力 |

|

|

|

寺崎昌幸ほか |

腫瘍登録による国際協力-長崎市医師会腫瘍統計・組織登録 |

|

| 1993 |

34 |

竹岡清二ほか |

ヒューマンカウンターによるチェルノブイリ周辺地域から来日した子供の137Cs体内放射能測定 |

|

|

|

難波裕幸ほか |

チェルノブイリ周辺地域住民の尿中ヨード測定 |

|

|

|

武市宣雄ほか |

チェルノブイリ原発事故と小児甲状腺癌-広島の原爆被爆者例と比べて |

|

|

|

武市宣雄ほか |

広島の胎内原爆被爆者にみられた甲状腺癌の経験、チェルノブイリ原発事故の胎内被爆症例も含めて |

|

|

|

佐藤幸男ほか |

WHOのInternational Program on the Health Effects of the Chernobyl Accident (IPHECA) のプロジェクト “Brain Damage in Utero” 紹介 |

|

| 1994 |

35 |

久住静代ほか |

チェルノブイリ原発事故による広域放射能被曝の心理的影響(国際シンポジウム報告) |

|

|

|

島崎達也ほか |

チェルノブイリ原発周辺住民の内部被曝線量の測定 |

|

|

|

伊東正博ほか |

チェルノブイリ原発周辺地域における小児甲状腺疾患の形態学的検討 |

|

|

|

瀬山敏雄ほか |

チェルノブイリ事故汚染地域における小児甲状腺癌の遺伝子変化 |

|

|

|

高木昌彦 |

セミパラチンスク医科大学における第1回国際会議(環境・放射線・健康)の報告 |

|

|

|

|

<以下未調査> |

|

止

財団法人放射線影響研究所年報に見る放影研の「国際化」

| 年度 |

内容(抄) |

|

| 75-78 |

「研究所の名称で、放射線影響学会及び日本学術会議よりクレームが出されていました」

「吸血鬼とか、禿鷹のような異名まで付けられ、比治山で睥睨[へいげい=周囲をにらみすえて威勢を示すこと]しているのはけしからん、早く山より下りて、もっと被爆者の福祉につながる仕事をしろというような声が高くて、それを打ち消すのにもかなりの期間と隠忍自重と努力とを要しました。」 |

|

| 85-86 |

第13回放影研専門評議員会議事録(昭和61年3月18日-20日)

非公開会議

「その第1は、調査対象となり得る被爆者の数が徐々に減少しているという自明の事実であった。この事実により、放影研の将来を検討しなければならない問題が生じてくる。放影研は、その使命が次第に終結に近づくにつれて、厚生省が支援する他の団体に吸収合併されれば理想的である。言及されたように、加齢研究所が設立されれば、放影研はそこに同質の棲家を見いだすかもしれない。日米双方の専門評議員がこの問題の対策をたてられるように真剣に取り組む必要があるという点で意見が一致した。」 |

|

| 86-87 |

重松逸造理事長「緒言」「昭和61年度における重要ニュースの一つは、4月に突如起こったソ連Chernobyl原子力発電所の爆発事故である。これに関連して、昭和62年1月11日から21日まで5名のソ連視察団が日本に派遣され、その一行は1月13日と14日の両日放影研の調査研究を見聞するために来訪した。広島・長崎の長年にわたる協力によって得られた当所の経験とデータは、原発事故被害者の保健福祉に役立つものと確信しているが、これはまた被爆者各位の御意向に沿うものと考えている。」 |

|

| 87-88 |

重松逸造理事長「緒言」

「現在、放影研で進行中の研究課題は67件あり、そのうち29件(43%)が実験研究である。20年前に実験室研究が占める割合は10%に過ぎなかった。」 |

|

| 88-89 |

J.W.Thissen副理事長「緒言」

「本年報で報告の対象となっている昨年度は、放影研の学術活動が極めて盛んに行われた記念すべき年であった。[中略] 世界の舞台において増大しつつある放影研の役割の一つに「国際化」がある。外国からの来訪者が増加しているばかりでなく、放影研の科学者に対し、世界保健機関、国際放射線防護委員会(ICRP)、欧州共同体委員会などの国際的機関が主催する活動への参加依頼が増加している。この原因の一端は、1986年のソ連Chernobylの原子炉事故と、ソ連における医学的追跡調査研究計画を作成するにあたり放影研をモデルにしていることにあるが、より大きな原因は、ICRPや国連科学委員会(UNSCEAR)等の機関の報告書や勧告に繰り込まれている人体に対する放射線リスクの測定に関する当研究所の所見の重要性が認められていることではなかろうか。」 |

|

| 90-91 |

重松逸造理事長「緒言」

「最近では、当研究所で調査・研究してまいりました後影響の問題が重要視され、WHO(世界保健機関)、IAEA(国際原子力機関)などの国際機関のほか、日ソ政府間協力事業を通して協力が要請されております。」

「国際協力」の項

「放影研は、1979年に世界保健機関(WHO)の「放射線の人体影響に関する研究協力センター」に指定されている・・・」

「ソ連政府は、Chernobyl事故の健康影響についての科学的調査を国際原子力機関(IAEA)に依頼し、これを受けてIAEAは各国の専門家で構成された諮問委員会を組織し、重松逸造理事長がその委員長に任ぜられた。」

「日ソ両政府の間で1990年9月にChernobyl原発事故被害対策で協力することに合意し、それに基づく日ソ専門家会議が1990年12月に東京で、続いて1991年3月4-5日の両日、Moscowで開催された。重松逸造理事長は日本政府派遣専門家(9人)の団長としてこの会議に出席し、長期的な健康被害疫学調査に関する日本政府の協力内容の細部についてソ連専門家と協議した。」

「広島県が中心となって、人類初の原爆被爆地の使命として、世界各地の放射線被爆者の医療援助に資するため、県、市、医療・研究機関が参加して「放射線被曝者医療に関する国際協力検討委員会」を設立することになり、重松逸造理事長がその会長に選任された。原爆後40数年の経験について世界各国から情報提供、助言、医療面での援助などの要請が数多く寄せられており、関係各機関や行政が連係をとりながら、窓口を統一してより効率的に対応するための協力体制を検討することが目的であり、放影研も大きな役割を果たすことが期待されている。」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

原爆放射能医学研究所沿革(抄)<宇吹勤務期:1976年5月~2001年3月> 沿革 | 広島大学 (hiroshima-u.ac.jp)

| 年月日 |

事項 |

|

| 195804 |

医学部附属原子放射能基礎医学研究施設設置

原子放射能医学理論の部門を置く。 |

|

| 195901 |

原子放射能傷害医学の部門を置く。 |

|

| 196101 |

原爆放射能医学研究所設置

医学部附属原子放射能基礎医学研究施設廃止

研究部門:障害基礎、病理学・癌、疫学・社会医学、臨床第一(内科)が置かれた。

医学部附属病院に診療科「(原爆放射能医学研究所)内科」増設 |

|

| 19610401 |

初代所長(渡邊漸 わたなべ・すすむ) |

|

| 196109 |

医学部附属病院に病床50床設置 |

|

| 196204 |

研究部門:血液学、遺伝学・優生学、化学療法・生化学、臨床第二(外科)増設

医学部附属病院に診療科「(原爆放射能医学研究所)外科」増設 |

|

| 196302 |

研究所第1期建物竣工 196403研究所第2期建物竣工 196503研究所第3期建物竣工 |

|

| 196504 |

医学部附属病院に病床40床増設 |

|

| 19670401 |

第2代所長(志水清 しみず・きよし) |

|

| 196706 |

附属原爆医学標本センター設置 |

|

| 196903 |

附属原爆医学標本センター竣 |

|

| 196904 |

生物統計学研究部門増設 |

|

| 197004 |

病理学・癌研究部門を病理学に改称し、放射線誘発癌研究部門増設 |

|

| 19700401 |

第3代所長(岡本直正 おかもと・なおまさ) |

|

| 197103 |

研究所第4期建物竣工 |

|

| 197404 |

附属原爆医学標本センターを附属原爆被災学術資料センターに改称 |

|

| 19770401 |

第4代所長(大北威 おおきた・たけし) |

|

| 19810401 |

第5代所長(横路謙次郎 よころ・けんじろう) |

|

| 198303 |

トリチウム実験棟竣工 |

|

| 198403 |

放射線照射動物実験棟竣工 |

|

| 19850401 |

第6代所長(栗原登 くりはら・みのる) |

|

| 198603 |

RI実験棟その他竣工(RI-A、B、C棟完成) |

|

| 19870401 |

第7代所長(服部孝雄 はっとり・たかお) |

|

| 19890401 |

第8代所長(藏本淳 くらもと・あつし) |

|

| 19950401 |

第9代所長(佐藤幸男 さとう・ゆきお) |

|

| 199606 |

附属原爆被災学術資料センターを附属国際放射線情報センターに改組

10研究部門から「環境生物、分子生物、社会医学、病態治療」の4大研究部門に改組 |

|

| 19960401 |

第10代所長(峠哲哉 とうげ・てつや) |

|

| 19970401 |

第11代所長(鎌田七男 かまだ・ななお) |

|

| 199806 |

放射線先端医学実験施設設置(所内措置による。) |

|

| 19990401 |

第12代所長(早川式彦 はやかわ・のりひこ) |

|

|

<以下略> |

|

止

『広島県史-現代(通史Ⅶ)』(広島県、1983/03/25)

内容

|

|

|

|

| Ⅰ |

|

戦時体制の解体と「民主化」の進展 |

|

| 一 |

|

連合軍の占領と旧軍の解体 2 |

小谷朋浩 |

|

|

1 広島県進駐前夜 2

2 連合軍の進駐 7

3 占領軍と県民 14

4 在広部隊の解体 18

5 在外部隊の解体 23 |

|

| 二 |

|

政治体制の「民主化」 30 |

甲斐英男 |

|

|

1 公職追放の進展 30

2 新憲法の制定と県民 38

3 選挙制度と地方制度の改革 45

4 警察制度の改革 53 |

|

| 三 |

|

地方自治体制の確立 63 |

児玉正昭 |

|

|

1 県民の民主化 63

2 戦後復興期の県財政 81 |

|

| 四 |

|

政党の結成 93 |

|

|

1 |

政党の動向 93 |

安藤福平 |

|

|

2 自由党 98

3 民主党 109

4 国民協同党 115 |

林立雄 |

|

|

5 日本社会党広島県支部連合会の結成 119

6 日本共産党広島地方委員会の結成 127

7 社共両党のその後の動向 132 |

北西允 |

| Ⅱ |

|

経済の「民主化」と産業の復興 |

有元正雄 |

| 一 |

|

農地改革の実施 138 |

|

|

|

1 農地改革の推進 138

2 農地改革の成果 148

3 農地改革をめぐる諸対抗 155 |

|

| 二 |

|

軍需産業の転換と企憲業の再編成 169 |

田中利憲・高橋衛 |

|

|

1 軍需産業の停止と「戦時遺産」の継承 169

2 主要工場の賠償指定と生産のと停滞 179

3 集中排除法による企業の再編成 186 |

|

| 三 |

|

インフレーションの高進と県民生活 193 |

高橋衛・田中明和 |

|

|

1 悪性インフレーションの高進 193

2 県民生活の困窮化 202

3 ドッジ不況と企業倒産 211 |

|

| 四 |

|

朝鮮戦争と資本蓄積 217 |

高橋衛 |

|

|

1 朝鮮戦争ブームと経済復興 217

2 計画造船の本格化 226

3 三輪トラック生産の展開 229

4 昭和20年代後半の経済的発展 233 |

|

| 五 |

|

都市計画の推進と都市の復興 248 |

千田武志 |

|

|

1 都市計画の概要 248

2 被爆直後の広島市の都市計画 257

3 広島平和記念都市建設法の制定とその後の都市計画 266

4 呉市の戦災復興 277

5 福山市の戦災復興 285 |

|

| 六 |

|

軍港都市呉の展開 293 |

千田武志 |

|

|

1 呉港の開港と企業の進出 293

2 旧軍港市転換法の制定とその後の企業誘致対策 299

3 旧軍港市転換法制定後の企業誘致 310

4 国連軍引揚対策と企業誘致 321

5 旧海軍施設転換の成果と課題 325 |

|

| 七 |

|

生産県構想の推進 331 |

千田武志 |

|

|

1 生産県構想の進展 331

2 生産県構想第2次計画 342 |

|

| Ⅲ |

|

戦後の社会と文化 |

|

| 一 |

|

労働組合の結成と労働運動の高揚 352 |

竹内常善 |

|

|

1 労働運動の再生 352

2 2・1スト前後の動向 366

3 占領期労働運動の到達点 376 |

|

| 二 |

|

平和運動の発展 385 |

宇吹暁 |

|

|

1 占領下の原爆問題 385

2 朝鮮戦争下の平和運動 392

3 国民諸階層と原爆問題 397 |

|

| 三 |

|

新教育制度の発足 407 |

藤原浩修 |

|

|

1 教育基本法の制定と教育改革 407

2 6・3・3・4制の実施 414

3 広島県教職員組合の結成と活動 433

4 社会教育 440 |

|

| 四 |

|

文化活動の新展開 |

八木佐市 |

|

1 |

文化活動の背景と状況 448 |

|

|

2 |

各分野の活動 456 |

藤原浩修 |

|

3 |

マスコミの発達 469 |

藤原浩修 |

| 五 |

|

社会運動の新展開 473 |

|

|

1 |

戦後部落解放運動の成立 473 |

天野卓郎 |

|

2 |

在日朝鮮人の活動 493 |

上原敏子 |

|

3 |

婦人運動 503 |

鈴木裕子 |

|

4 |

占領期の青年運動 514 |

藤原浩修 |

| Ⅳ |

|

新県政の確立 |

|

| 一 |

|

県政の進展 526 |

甲斐英男 |

|

|

1 県政の推移と県会の動向 526

2 県政機構の拡充 552

3 広島県警察の誕生とその推移 560 |

|

| 二 |

|

地方自治制度の再編成 569 |

児玉正昭 |

|

|

1 市町村合併 569

2 市町村行政の近代化と広域行政 584

3 市町村財政の推移 603 |

|

| 三 |

|

各政党の動向 613 |

|

|

1 |

保守政党の動向 613 |

林立雄 |

|

2 |

革新・中道諸政党の動向 633 |

北西允 |

| Ⅴ |

|

経済の高度成長 |

|

| 一 |

|

高度経済成長の展開 654 |

佐藤正志 |

|

|

1高度経済成長の諸相 654

2 県の経済政策と高度成長の終息 664 |

|

| 二 |

|

臨海工業地帯の創成 672 |

千田武志 |

|

|

1 大竹臨海工業地帯の形成 672

2 石油科学コンビナート形成への歩み 681

3 日本鋼管の誘致と備後工特地域の指定 694 |

|

| 三 |

|

重化学工業の発展 717 |

田中明和 |

|

|

1 造船工業の発展 717

2 自動車工業の発展 730

3 鉄鋼業の発展 741

4 石油科学工業の発展 748

5 低成長下の重化学工業 755 |

|

| 四 |

|

農業の近代化 771 |

小野茂樹 |

|

|

1 広島県の農業の特徴 771

2 農業構造の変貌 774

3 兼業の深化 786

4 農業の機械化 7945 戦後の農政と農業の協同か 799

6 作目の推移とその変化 807 |

|

| 五 |

|

在来産業の動向 819 |

児玉正昭・藤田正司 |

|

|

1 特産工業の概況と推移 819

2 中小企業施策の推移と地場産業 836 |

|

| 六 |

|

高度経済成長の基盤整備 849 |

高橋衛・ 千田武志・ 藤原浩修 |

|

|

1 金融 849

2 芸北特定地域指定と電源開発 862

3 交通 871 |

|

| Ⅵ |

|

高度成長下の社会と文化 |

|

| 一 |

|

経済成長と社会問題 900 |

|

|

1 |

公害・環境問題とその対策 900 |

桧和田祥起 |

|

2 |

過疎化の進展 924 |

藤原浩修 |

| 二 |

|

労働運動の動向 950 |

竹内常善 |

|

|

1 労働組合運動の体制的整備 950

2 春闘体制の定着 961

3 労働運動の分野別諸相 975 |

|

| 三 |

|

平和運動の展開 985 |

宇吹暁 |

|

|

1 原水爆禁止世界大会 985

2 被爆体験と平和運動 995 |

|

| 四 |

|

社会運動の展開 1008 |

|

|

1 |

住民運動 1008 |

桧和田祥起・湯浅良之輔 |

|

2 |

婦人運動 1022 |

鈴木裕子 |

|

3 |

広島県青年連合会の活動 1033 |

藤原浩修 |

| 五 |

|

部落解放運動の展開 1044 |

天野卓郎 |

|

|

1 差別の現実と大衆化路線 1044

2 共同闘争の発展 1057 |

|

| 六 |

|

教育の拡充 1077 |

藤原浩修 |

|

|

1 教育の再編と教育運動 1077

2 学校教育の動向 1087 |

|

| 七 |

|

新生活運動と文化活動の展開 1105 |

八木佐市 |

|

|

1 新生活運動の推進 1105

2 文化活動の進展と文化施策の充実 1116 |

|

|

|

|

|

| 終章 |

|

県民生活の展望 |

|

|

序 |

1128 |

高橋衛 |

|

一 |

新生学園の歩み 1132 |

今堀誠二 |

|

|

1原爆孤児と引揚孤児のために 1132 |

|

|

|

2引揚民孤児収容所 1138 |

|

|

|

3 新生学園 1155 |

|

|

二 |

昭和30年代の山村 1171 |

今堀誠二 |

|

|

1 専業農家への道 1171

2 農業自立の挫折 1188 |

|

|

|

|

|

|

|

図・表一覧 |

|

|

|

あとがき |

|

止

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。