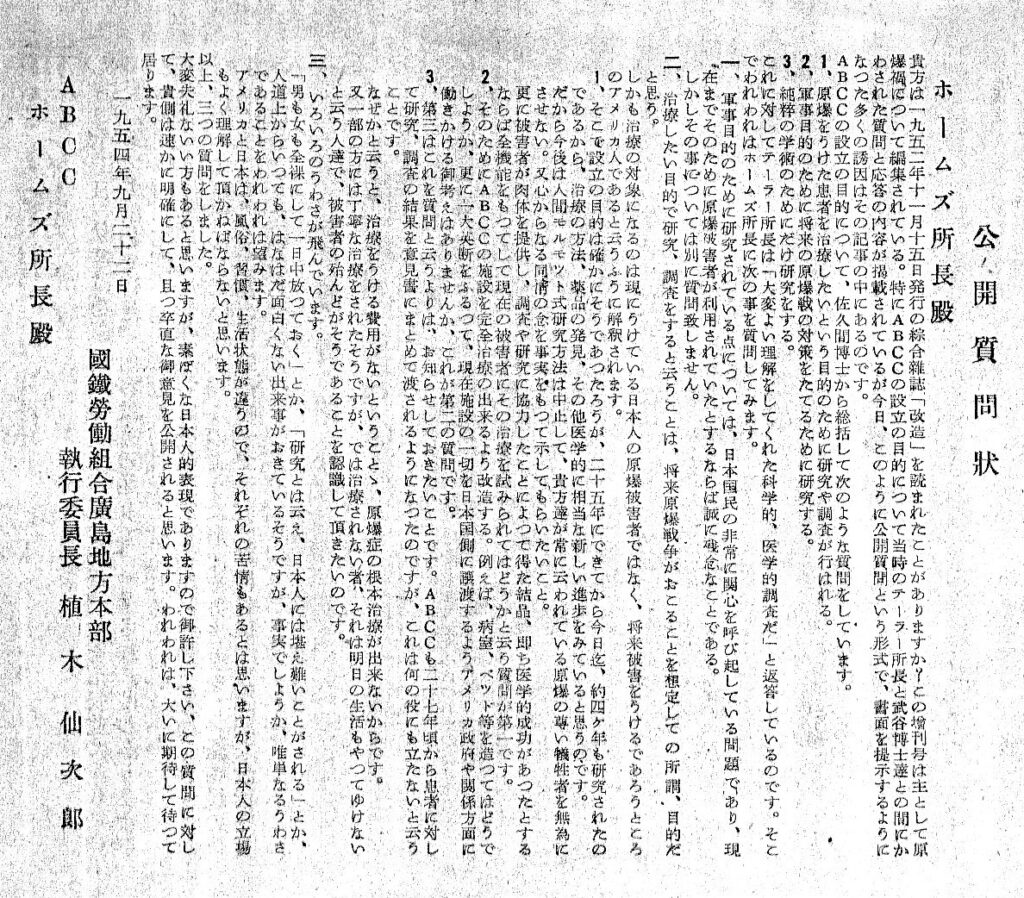

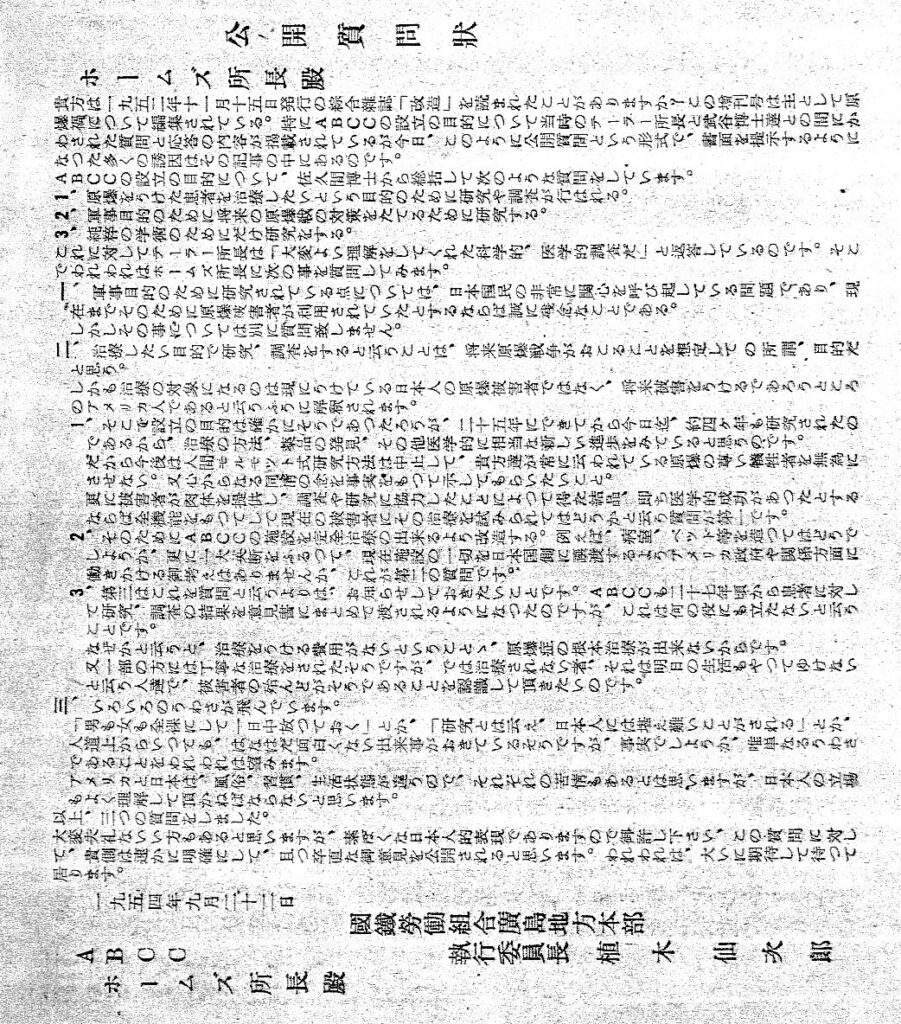

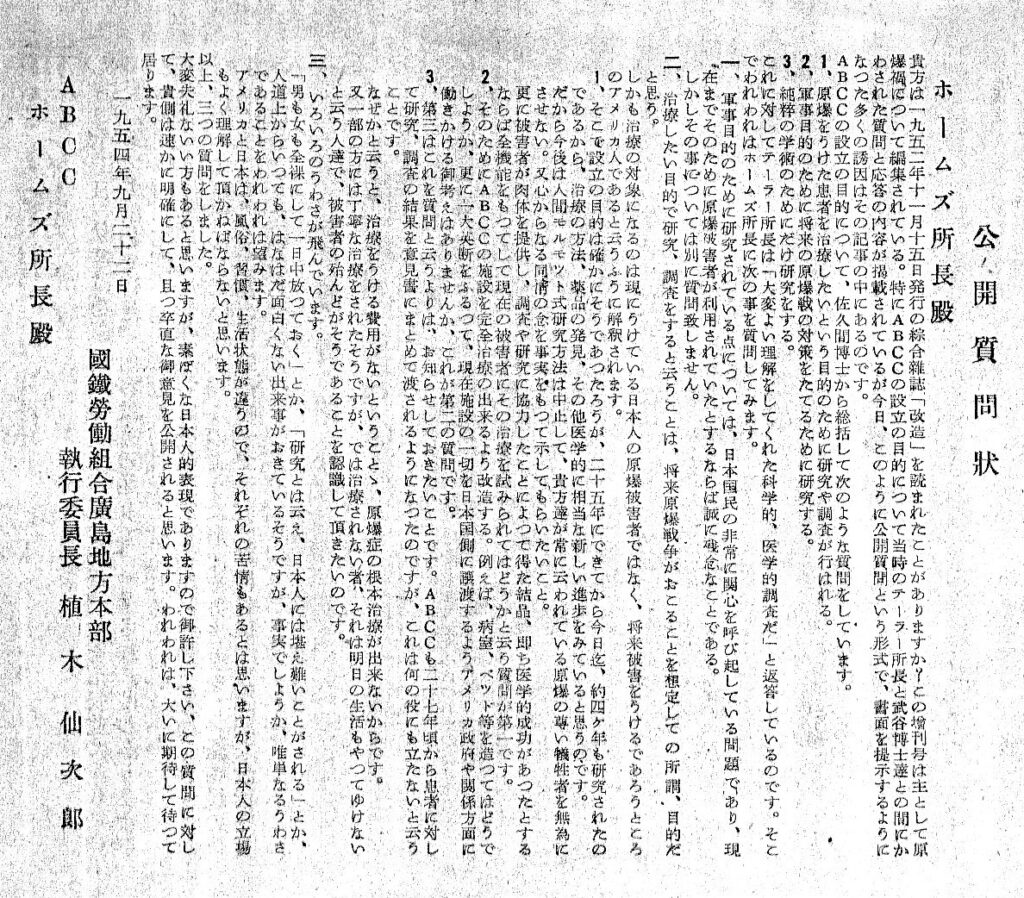

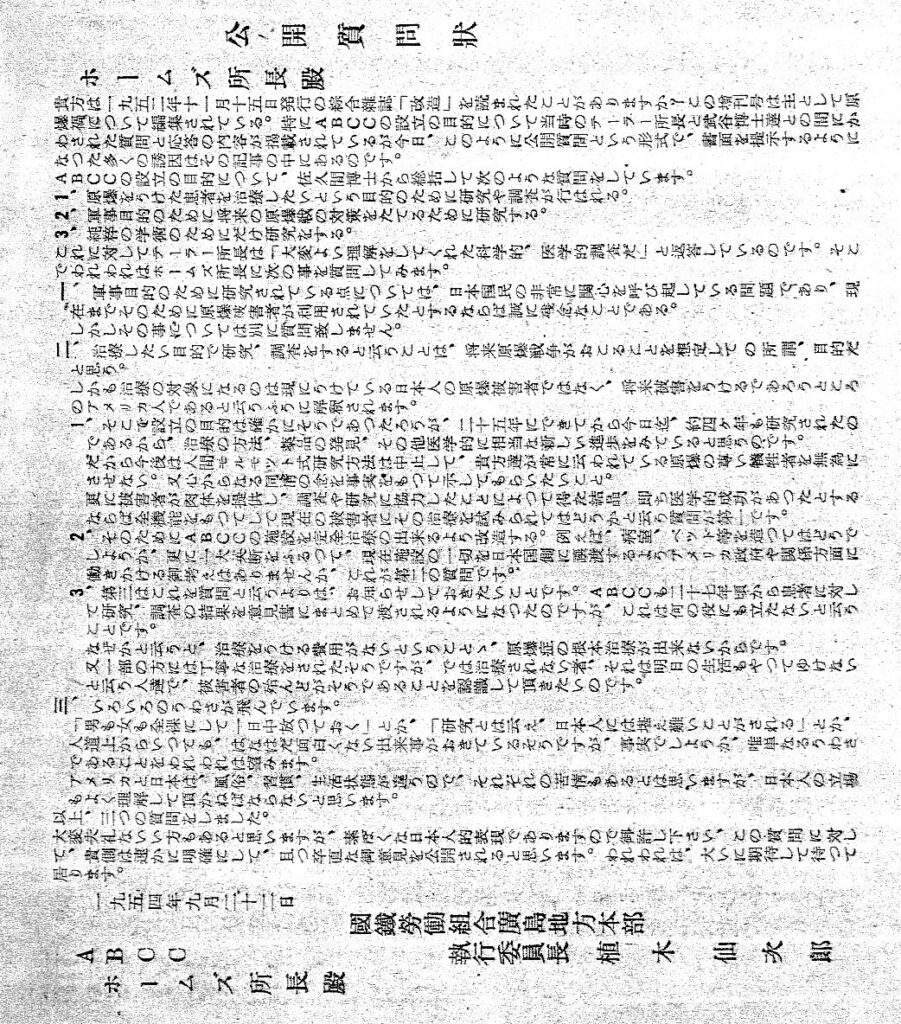

公開質問状(植木仙次郎国鉄労働組合広島地方本部執行委員長→ホームズABCC所長)1954.9.22

止

公開質問状(植木仙次郎国鉄労働組合広島地方本部執行委員長→ホームズABCC所長)1954.9.22

止

原子爆弾後障害研究会で取り上げられた海外のヒバクシャ

| 年 | 回 | 報告者 | タイトル | |

| 1964 | 06 | 熊取敏之 | ロンゲラップ島被曝住民の調査報告(特別報告) | |

| 1987 | 28 | 蔵本淳 | チェルノブイリ原発事故における医療の実態 | |

| 1989 | 30 | 蔵本淳 | チェルノブイリ原発事故における医療の実態(第2報)-骨髄移植の適応と再評価 | |

| 1991 | 32 | 佐々木英夫ほか | IAEA国際チェルノブイリ計画検診報告 | |

| パネルディスカッション:放射線被曝者医療の国際協力 | ||||

| 平田克己 | 放射線被曝者医療の国際協力:広島県医師会の立場から | |||

| 迎英明 | 過去の経験をふまえての被曝者への海外協力の問題点 | |||

| 石野誠 | 放射線被曝者医療の国際協力:長崎における国際協力 | |||

| 蔵本淳 | 放射線被曝者医療の国際協力:チェルノブイリの場合(医療サイドから) | |||

| 河合護郎 | 医療推進事業への願いと提言 | |||

| 矢野周作 | 放射線被曝者医療の国際協力:行政としての立場から | |||

| 本間泉 | 放射線被曝と国際協力 | |||

| 寺崎昌幸ほか | 腫瘍登録による国際協力-長崎市医師会腫瘍統計・組織登録 | |||

| 1993 | 34 | 竹岡清二ほか | ヒューマンカウンターによるチェルノブイリ周辺地域から来日した子供の137Cs体内放射能測定 | |

| 難波裕幸ほか | チェルノブイリ周辺地域住民の尿中ヨード測定 | |||

| 武市宣雄ほか | チェルノブイリ原発事故と小児甲状腺癌-広島の原爆被爆者例と比べて | |||

| 武市宣雄ほか | 広島の胎内原爆被爆者にみられた甲状腺癌の経験、チェルノブイリ原発事故の胎内被爆症例も含めて | |||

| 佐藤幸男ほか | WHOのInternational Program on the Health Effects of the Chernobyl Accident (IPHECA) のプロジェクト “Brain Damage in Utero” 紹介 | |||

| 1994 | 35 | 久住静代ほか | チェルノブイリ原発事故による広域放射能被曝の心理的影響(国際シンポジウム報告) | |

| 島崎達也ほか | チェルノブイリ原発周辺住民の内部被曝線量の測定 | |||

| 伊東正博ほか | チェルノブイリ原発周辺地域における小児甲状腺疾患の形態学的検討 | |||

| 瀬山敏雄ほか | チェルノブイリ事故汚染地域における小児甲状腺癌の遺伝子変化 | |||

| 高木昌彦 | セミパラチンスク医科大学における第1回国際会議(環境・放射線・健康)の報告 | |||

| <以下未調査> | ||||

止

財団法人放射線影響研究所年報に見る放影研の「国際化」

| 年度 | 内容(抄) | |

| 75-78 | 「研究所の名称で、放射線影響学会及び日本学術会議よりクレームが出されていました」 「吸血鬼とか、禿鷹のような異名まで付けられ、比治山で睥睨[へいげい=周囲をにらみすえて威勢を示すこと]しているのはけしからん、早く山より下りて、もっと被爆者の福祉につながる仕事をしろというような声が高くて、それを打ち消すのにもかなりの期間と隠忍自重と努力とを要しました。」 |

|

| 85-86 | 第13回放影研専門評議員会議事録(昭和61年3月18日-20日) 非公開会議 「その第1は、調査対象となり得る被爆者の数が徐々に減少しているという自明の事実であった。この事実により、放影研の将来を検討しなければならない問題が生じてくる。放影研は、その使命が次第に終結に近づくにつれて、厚生省が支援する他の団体に吸収合併されれば理想的である。言及されたように、加齢研究所が設立されれば、放影研はそこに同質の棲家を見いだすかもしれない。日米双方の専門評議員がこの問題の対策をたてられるように真剣に取り組む必要があるという点で意見が一致した。」 |

|

| 86-87 | 重松逸造理事長「緒言」「昭和61年度における重要ニュースの一つは、4月に突如起こったソ連Chernobyl原子力発電所の爆発事故である。これに関連して、昭和62年1月11日から21日まで5名のソ連視察団が日本に派遣され、その一行は1月13日と14日の両日放影研の調査研究を見聞するために来訪した。広島・長崎の長年にわたる協力によって得られた当所の経験とデータは、原発事故被害者の保健福祉に役立つものと確信しているが、これはまた被爆者各位の御意向に沿うものと考えている。」 | |

| 87-88 | 重松逸造理事長「緒言」 「現在、放影研で進行中の研究課題は67件あり、そのうち29件(43%)が実験研究である。20年前に実験室研究が占める割合は10%に過ぎなかった。」 |

|

| 88-89 | J.W.Thissen副理事長「緒言」 「本年報で報告の対象となっている昨年度は、放影研の学術活動が極めて盛んに行われた記念すべき年であった。[中略] 世界の舞台において増大しつつある放影研の役割の一つに「国際化」がある。外国からの来訪者が増加しているばかりでなく、放影研の科学者に対し、世界保健機関、国際放射線防護委員会(ICRP)、欧州共同体委員会などの国際的機関が主催する活動への参加依頼が増加している。この原因の一端は、1986年のソ連Chernobylの原子炉事故と、ソ連における医学的追跡調査研究計画を作成するにあたり放影研をモデルにしていることにあるが、より大きな原因は、ICRPや国連科学委員会(UNSCEAR)等の機関の報告書や勧告に繰り込まれている人体に対する放射線リスクの測定に関する当研究所の所見の重要性が認められていることではなかろうか。」 |

|

| 90-91 | 重松逸造理事長「緒言」 「最近では、当研究所で調査・研究してまいりました後影響の問題が重要視され、WHO(世界保健機関)、IAEA(国際原子力機関)などの国際機関のほか、日ソ政府間協力事業を通して協力が要請されております。」 「国際協力」の項 「放影研は、1979年に世界保健機関(WHO)の「放射線の人体影響に関する研究協力センター」に指定されている・・・」 「ソ連政府は、Chernobyl事故の健康影響についての科学的調査を国際原子力機関(IAEA)に依頼し、これを受けてIAEAは各国の専門家で構成された諮問委員会を組織し、重松逸造理事長がその委員長に任ぜられた。」 「日ソ両政府の間で1990年9月にChernobyl原発事故被害対策で協力することに合意し、それに基づく日ソ専門家会議が1990年12月に東京で、続いて1991年3月4-5日の両日、Moscowで開催された。重松逸造理事長は日本政府派遣専門家(9人)の団長としてこの会議に出席し、長期的な健康被害疫学調査に関する日本政府の協力内容の細部についてソ連専門家と協議した。」 「広島県が中心となって、人類初の原爆被爆地の使命として、世界各地の放射線被爆者の医療援助に資するため、県、市、医療・研究機関が参加して「放射線被曝者医療に関する国際協力検討委員会」を設立することになり、重松逸造理事長がその会長に選任された。原爆後40数年の経験について世界各国から情報提供、助言、医療面での援助などの要請が数多く寄せられており、関係各機関や行政が連係をとりながら、窓口を統一してより効率的に対応するための協力体制を検討することが目的であり、放影研も大きな役割を果たすことが期待されている。」 |

|

『放射線影響研究の10年』(文部省科学研究費(総合)「放射線の影響」研究班、196503)

目次

| 事項 | 執筆者 | 備考 |

| はしがき | 桧山義夫(東大農教授) | |

| 前篇(時代別) | ||

| ビキニ以前 | 田島英三(立大理教授) | |

| 原爆症 | 渡辺漸(広大原医研所長) | |

| ビキニ事件 | 桧山義夫(東大農教授) | |

| 国連科学委員会 | 田島英三(立大理教授) | |

| 後篇(分野別) | ||

| 物理関係 | 山崎文夫(理研主任研究員) | |

| 化学関係 | 三宅泰雄(東教育大教授) | |

| 生物と遺伝 | 田島弥太郎(遺伝研部長) | |

| 環境放射能汚染 | 桧山義夫(東大農教授) | |

| 医学関係 | 宮川正(東大医教授) | |

Y.SCOTT Matsumoto,Ph.D.「原爆の被爆者に及ぼした社会的影響 広島・長崎」(『原爆傷害調査委員会 業績報告書』 TECHNICAL REPORT 12-69)April 1969承認

(以下抜粋)

本報告は、1967年1月18-21日、New Jersey 州 Princeton 市において開かれたニューヨーク科学アカデミー主催の会議 ”Interdisciplinary Communication Program” に発表するために準備した覚え書きをまとめたもの。

緒言

*過去年間にわたって継続している両市におけるマスコミの影響と効果

*1946年以来の両市のおもなできごと<継続的に絶えず大きく報道され、その結果、被爆者の不安をいっそう増大>を簡単にのべてみる

1945-67年のおもなできごと

| 年 | できごと |

| 1945 | 70年間一切の生物の棲息不可能。都築の診察開始。米国陸海軍合同調査団結成 |

| 1946 | Henshaw, Brues, Block, Neel, Ullrichからなる調査団の広島。長崎訪問 |

| 1947 | 3月、Neelが広島赤十字病院に事務所を開設、ABCCの活動が実際に始まる。12月、天皇の広島訪問。 |

| 1948 | 特記すべきことなし。 |

| 1949 | |

| 1966 | 映画「ヒロシマ1966」 |

| 1967 | 映画「愛と死の記録」、映画「千曲川絶唱」(3月封切) |

解説および考察

| 表 | ||

| 1 | ||

| 2 | ||

| 3 | ||

| 4 | ||

| 5 | 成人健康調査における医療社会ケースワーク:被爆区分・都市別、第3診察周期、1962-64 | |

| 6 | ||

| 7 | ||

| 8 | ||

| 9 |

要約

**健康・寿命・結婚・転住、その他の社会的要因に関する統計を提示したが、これらの統計資料は、一般にいわれている被爆者の自殺、結婚における傾向についての概念を裏づけず、時には否定する結果を示した。

国立予防衛生研究所 1957年5月21日設立

年報目次(抄)

| 年度 | 章節 | 見出し | 備考(抄録) |

| 1947 | 1 | 沿革 | |

| 1-1 | 誕生 | ||

| 1-2 | 設立の趣旨及び機能 | ||

| 1-3 | 予研の将来 | ||

| 1-4 | 運営方針 | ||

| 1948 | 原子爆弾影響の医学的調査に関する米国Atomic Bomb Casualty Commision (ABCC)との協同研究 | ||

| 1949 | Ⅶ | 原子爆弾影響研究所 | |

| 1950 | Ⅳ | 原子爆弾影響研究所その他における協力 | |

| 1951 | Ⅵ | 原子爆弾影響研究 | |

| 1952 | ⅩⅤ | 広島・長崎支所 | |

| 1953 | ⅩⅤ | 広島・長崎支所 | |

| 1953 | ⅩⅥ | 原爆症調査研究協議会 | |

| 1954 | ⅩⅣ | 放射能研究委員会 | |

| 1954 | ⅩⅥ | 広島・長崎支所 | |

| 1954 | ⅩⅦ | 原爆症調査研究協議会 | |

| 1955 | ⅩⅣ | 放射能研究委員会 | |

| 1955 | ⅩⅥ | 広島・長崎支所 | |

| 1956 | ⅩⅣ | 放射能研究委員会 | |

| 1956 | ⅩⅥ | 広島・長崎支所 | |

| 1957 | ⅩⅤ | 放射能研究委員会 | |

| 1957 | ⅩⅦ | 広島・長崎支所 | |

| 1958 | ⅩⅤ | 放射能研究委員会 | |

| 1958 | ⅩⅦ | 広島・長崎支所 | |

| 1959 | ⅩⅤ | 放射能研究委員会 | |

| 1959 | ⅩⅦ | 広島・長崎支所 | |

| 1960 | ⅩⅦ | 広島・長崎支所 | |

| 1961 | ⅩⅧ | 広島・長崎支所 | |

| 1962 | ⅩⅧ | 広島・長崎支所 | |

| 1963 | ⅩⅨ | 広島・長崎支所 | |

| 1964 | ⅩⅨ | 広島・長崎支所 | |

原爆被災者数(1950年)と被爆者数の推移<都道府県別>

*1950年国勢調査の付帯調査としてABCCが実施した原爆被災生存者調査の結果判明した数。**各年度末の被爆者健康手帳所持者数

| 1950広島* | 1950長崎* | 1950両市計* | 1975年度** | 1995年度** | 2017年度** | |

| 北海道 | 581 | 105 | 686 | 592 | 638 | 292 |

| 青森県 | 103 | 15 | 118 | 85 | 113 | 50 |

| 岩手県 | 145 | 24 | 169 | 110 | 116 | 27 |

| 宮城県 | 256 | 27 | 283 | 234 | 273 | 130 |

| 秋田県 | 131 | 18 | 149 | 48 | 74 | 19 |

| 山形県 | 163 | 12 | 175 | 104 | 101 | 18 |

| 福島県 | 264 | 25 | 289 | 147 | 161 | 62 |

| 茨城県 | 360 | 29 | 389 | 369 | 600 | 344 |

| 栃木県 | 247 | 31 | 278 | 273 | 351 | 176 |

| 群馬県 | 242 | 17 | 259 | 215 | 268 | 118 |

| 埼玉県 | 372 | 54 | 426 | 1499 | 2607 | 1728 |

| 千葉県 | 611 | 67 | 678 | 2174 | 3722 | 2213 |

| 東京都 | 2936 | 766 | 3702 | 9158 | 9791 | 5203 |

| 神奈川県 | 925 | 215 | 1140 | 4459 | 6166 | 3886 |

| 新潟県 | 262 | 29 | 291 | 193 | 225 | 92 |

| 富山県 | 97 | 26 | 123 | 132 | 137 | 52 |

| 石川県 | 170 | 32 | 202 | 186 | 189 | 82 |

| 福井県 | 190 | 31 | 221 | 178 | 165 | 57 |

| 山梨県 | 152 | 11 | 163 | 107 | 130 | 72 |

| 長野県 | 264 | 30 | 294 | 196 | 227 | 106 |

| 岐阜県 | 331 | 39 | 370 | 543 | 722 | 338 |

| 静岡県 | 438 | 65 | 503 | 786 | 1062 | 534 |

| 愛知県 | 940 | 120 | 1060 | 2862 | 3610 | 1957 |

| 三重県 | 431 | 40 | 471 | 619 | 796 | 336 |

| 滋賀県 | 360 | 72 | 432 | 317 | 536 | 311 |

| 京都府 | 821 | 143 | 964 | 1422 | 1707 | 927 |

| 大阪府 | 2362 | 634 | 2996 | 9184 | 10795 | 5083 |

| 兵庫県 | 2025 | 475 | 2500 | 5045 | 6033 | 3204 |

| 奈良県 | 240 | 60 | 300 | 542 | 985 | 553 |

| 和歌山県 | 386 | 53 | 439 | 467 | 509 | 207 |

| 鳥取県 | 586 | 19 | 605 | 622 | 779 | 255 |

| 島根県 | 1667 | 67 | 1734 | 2119 | 2626 | 918 |

| 岡山県 | 1840 | 88 | 1928 | 3289 | 3385 | 1417 |

| 広島県 | 125167 | 318 | 125485 | 179761 | 147695 | 19836 |

| 山口県 | 4245 | 331 | 4576 | 7008 | 6387 | 2602 |

| 徳島県 | 377 | 123 | 500 | 426 | 520 | 139 |

| 香川県 | 702 | 113 | 815 | 812 | 796 | 298 |

| 愛媛県 | 1410 | 209 | 1619 | 1842 | 1664 | 666 |

| 高知県 | 442 | 127 | 569 | 333 | 395 | 141 |

| 福岡県 | 1854 | 2530 | 4384 | 8597 | 10527 | 5892 |

| 佐賀県 | 304 | 1685 | 1989 | 2157 | 2190 | 943 |

| 長崎県 | 1031 | 111287 | 112318 | 109650 | 86913 | 11385 |

| 熊本県 | 498 | 1843 | 2341 | 2286 | 2372 | 999 |

| 大分県 | 667 | 870 | 1537 | 1028 | 1236 | 547 |

| 宮崎県 | 427 | 692 | 1119 | 732 | 1024 | 398 |

| 鹿児島県 | 575 | 1334 | 1909 | 1013 | 1749 | 652 |

| 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 340 | 353 | 146 |

| 広島市 | 0 | 0 | 0 | 114542 | 96929 | 50384 |

| 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 82705 | 59850 | 29064 |

| 全国 | 158597 | 124901 | 283498 | 364261 | 323420 | 154859 |

| 1950広島* | 1950長崎* | 1950両市計* | 1975年度** | 1995年度** | 2017年度** |

歴史資料管理委員会(放射線影響研究所)(歴史懇話会を含む)

| 回 | 開催年月日 | 備考 |

| 1 | 20110704 | |

| 2 | 20111219 | |

| 3 | 20130418 | |

| 歴史懇話会(第1回) | 講師:岡本義夫元長崎研究所事務部長https://www.rerf.or.jp/uploads/2017/09/historyforum01j.pdf | |

| 4 | ||

| 5 | ||

| 6 | ||

| 7 | ||

| 8 | ||

| 9 | ||

| 10 | 20170713 | |

| 歴史懇話会(第8回) | 話し手:土手盛人元疫学部次長 | |

| 11 | 20171227 |

財団法人放射線影響研究所年報に見る放影研の「国際化」

| 号(年度) | 内容 |

| 75-78 | 山下久雄理事長「緒言」「研究所の名称で、放射線影響学会及び日本学術会議よりクレームが出されていました」

「吸血鬼とか、禿鷹のような異名まで付けられ、比治山で睥睨[へいげい=周囲をにらみすえて威勢を示すこと]しているのはけしからん、早く山より下りて、もっと被爆者の福祉につながる仕事をしろというような声が高くて、それを打ち消すのにもかなりの期間と隠忍自重と努力とを要しました。」 |

| 85-86 | 第13回放影研専門評議員会議事録(昭和61年3月18日-20日)非公開会議

「その第1は、調査対象となり得る被爆者の数が徐々に減少しているという自明の事実であった。この事実により、放影研の将来を検討しなければならない問題が生じてくる。放影研は、その使命が次第に終結に近づくにつれて、厚生省が支援する他の団体に吸収合併されれば理想的である。言及されたように、加齢研究所が設立されれば、放影研はそこに同質の棲家を見いだすかもしれない。日米双方の専門評議員がこの問題の対策をたてられるように真剣に取り組む必要があるという点で意見が一致した。」 |

| 86-87 | 重松逸造理事長「緒言」「昭和61年度における重要ニュースの一つは、4月に突如起こったソ連Chernobyl原子力発電所の爆発事故である。これに関連して、昭和62年1月11日から21日まで5名のソ連視察団が日本に派遣され、その一行は1月13日と14日の両日放影研の調査研究を見聞するために来訪した。広島・長崎の長年にわたる協力によって得られた当所の経験とデータは、原発事故被害者の保健福祉に役立つものと確信しているが、これはまた被爆者各位の御意向に沿うものと考えている。」 |

| 87-88 | 重松逸造理事長「緒言」「現在、放影研で進行中の研究課題は67件あり、そのうち29件(43%)が実験研究である。20年前に実験室研究が占める割合は10%に過ぎなかった。」 |

| 88-89 | J.W.Thissen副理事長「緒言」 「本年報で報告の対象となっている昨年度は、放影研の学術活動が極めて盛んに行われた記念すべき年であった。[中略] 世界の舞台において増大しつつある放影研の役割の一つに「国際化」がある。外国からの来訪者が増加しているばかりでなく、放影研の科学者に対し、世界保健機関、国際放射線防護委員会(ICRP)、欧州共同体委員会などの国際的機関が主催する活動への参加依頼が増加している。この原因の一端は、1986年のソ連Chernobylの原子炉事故と、ソ連における医学的追跡調査研究計画を作成するにあたり放影研をモデルにしていることにあるが、より大きな原因は、ICRPや国連科学委員会(UNSCEAR)等の機関の報告書や勧告に繰り込まれている人体に対する放射線リスクの測定に関する当研究所の所見の重要性が認められていることではなかろうか。」 |

| 90-91 | 重松逸造理事長「緒言」「最近では、当研究所で調査・研究してまいりました後影響の問題が重要視され、WHO(世界保健機関)、IAEA(国際原子力機関)などの国際機関のほか、日ソ政府間協力事業を通して協力が要請されております。」

「国際協力」の項「放影研は、1979年に世界保健機関(WHO)の「放射線の人体影響に関する研究協力センター」に指定されている・・・」 「ソ連政府は、Chernobyl事故の健康影響についての科学的調査を国際原子力機関(IAEA)に依頼し、これを受けてIAEAは各国の専門家で構成された諮問委員会を組織し、重松逸造理事長がその委員長に任ぜられた。」 |

1991年4月、被曝者医療国際協力推進協議会(HICARE)発足。

CHRONOLOGY OF EVENTS. 1945-68

| 年月日 | 事項 |

| 194508-10 | 広島および長崎で、原爆投下直後の影響を調べる日本側医学調査班とDr.A.W.OughtersonおよびDr.Shields Wrrenを長とする米国からの科学者が合流して、日本政府より、日米合同調査団の編成が認められた。東京大学の都築正男博士の尽力により、同調査団の偉大な事業を援助するすぐれた日本人科学者90人が集まった。その調査結果は、日本および外国の学術文献に発表されている。 |

| <未入力> | |

| 196806 | |

出典:『1968-69年度ABCC年報』