『広島新史-資料編Ⅱ(復興編)』(広島市編・刊、19820331)

内容

| 部 |

|

|

|

解説・解題 |

|

| Ⅰ |

復興過程関係資料 |

|

| 1 |

戦後初期の復興構想 |

|

| 〔1〕 |

復興審議会の記録 |

|

|

1 広島市復興審議会規程 3

2 広島市復興審議会の顧問および委員 4

3 昭和21年度広島市復興予算概要 5

4 第1回審議会議事録 6

5 復興審議会決定の研究項目 7

6 第2回審議会議事録 9

7 第2回審議会実施計画表 13

8 第3回審議会議事録 14

9 第4回審議会議事録 17

10 第5回審議会議事録 21

11 第6回審議会議事録 24

12 第7回審議会議事録 29

13 第8回審議会議事録 33

14 復興審議会の希望意見報告 35

15 復興審議会の審議経過と決定意見についての中間報告 36

16 第9回審議会議事録 38

17 旧陸軍運輸部関係港湾施設転用にかんする陳情書 44

18 第10回審議会議事録 45

19 第11回審議会議事録 48

20 第12回審議会議事録 52

21 第13回審議会議事録 56

22 第14回審議会議事録 61

23 復興審議会学校問題小委員会の議事概要 63

24 第15回審議会議事録 65

25 復興審議会大学その他学校関係位置決定小委員会報告 66

26 復興審議会審議決定事項 67

27 第16回審議会議事録 68

28 第17回審議会議事録 69

29 第18回審議会議事録 71

30 復興審議会盛り場座談会概要 73

31 復興事務所設置促進の進言 74

32 第19回審議会議事録 75

33 第20回審議会議事録 76

34 第21回審議会議事録 78

35 復興審議会の解散 80 |

|

| 〔2〕 |

戦後初期の復興構想 |

|

|

1 桑原市男(旭株式会社社長)の広島建設案 81

2 木原七郎市長の復興構想 82

3 渡辺滋(広島市復興局嘱託)の復興私案 85

4 峠三吉(広島青年文化連盟委員長)の「ユートピア広島の建設」応募一等当選作 91

5 戦災復興計画における公園計画 93

6 長島敏(広島市復興局長)の復興計画案 97

7 浜井信三市長の復興計画案 100

8 戦災復興計画の樹立 104

9 広島復興懇談会の記録概要 107

10 産業復興計画試案 110 |

|

| 〔3〕 |

戦後初期の太田川改修問題 |

|

|

1 太田川改修促進特別委員会名簿 149

2 太田川改修促進特別委員会の審議経過 149

3 水害防止にかんする陳情 177

4 太田川改修促進特別委員会委員長報告 178 |

|

| 2 |

復興関係の組織と資金 |

|

| 〔1〕 |

戦後初期の組織構想 |

|

|

1 広島復興民団の発起人委嘱 180

2 広島市復興局事務分掌規則 181

3 広島復興民団発起人会次第 184

4 広島復興民団発起人名簿 184

5 広島復興民団設立趣意書 185

6 復興事業のための新団体設立要綱 185

7 広島復興会社についての新聞社説 187

8 復興資金の問題 189

9 広島復興会社の構想 190 |

|

| 〔2〕 |

広島建設委員会と復興資金 |

|

|

1 広島建設委員会会則 192

2 広島建設委員会委員名簿 193

3 アメリカ人および在米邦人に対する広島復興資金募集趣意書 194

4 在米邦人に対する広島復興資金募集依頼書 196

5 広島建設委員会をめぐる広島市議会の質疑 197

6 広島建設委員会の事業経過報告 201 |

|

| 3 |

広島平和記念都市建設法 |

|

| 〔1〕 |

1 旧軍用地処理問題をめぐる市議会の質疑(1)203

2 旧軍用地処理問題をめぐる市議会の質疑(2)206

3 旧東練兵場処分にかんする市議会の意見書 232 |

|

| 〔2〕 |

平和記念都市建設法の施行 |

|

|

1 楠瀬県知事の復興構想 235

2 広島平和記念都市建設法にかんする広島市長の請願書 236

3 衆議院本会議における広島平和記念都市建設法案の審議 239

4 広島平和記念都市建設法の成立経過と感謝決議 246

5 広島平和記念都市建設法の住民投票における浜井市長・任都栗市議会議長の訴え 251

6 広島平和記念都市建設法制定記念切手発行の申請 257

7 記念切手発行にかんする逓信省よりの回答メモ 259

8 平和記念都市建設財源に見返り資金充当方を請願 259

9 復興財源についての市議会の建議 260

10 平和記念都市としての復興 261

11 広島平和記念都市建設専門委員会の都市建設計画についての答申 263

12 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(1)278

13 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(2)280

14 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(3)282

15 広島平和記念都市建設法をめぐる浜井市長の回想(4)285

16広島平和記念都市建設法と連合軍総司令部(G.H.Q.)の動向 287 |

|

| 4 |

昭和20年代の復興状況 |

|

| 〔1〕 |

戦後初期の復興状況 |

|

|

1 被爆直後の復興談義 293

2 金融緊急措置令と中小企業 293

3 木原市長の食糧危機に対する訴え 295

4 「闇市場」の状況 296

5 転用物資活用委員会海部委員長の報告 297

6 転用物資活用委員会大横田委員長の報告 302

7 被爆1年後の復興状況 306 |

|

| 〔2〕 |

朝鮮戦争と産業経済の復興 |

|

|

1 朝鮮戦争特需による産業経済の復興(1)308

2 朝鮮戦争特需による産業経済の復興(2)309

3 朝鮮戦争特需による産業経済の復興(3)310

4 広島市工場設置条例 311

5 広島市工場設置委員会条例 312

6 朝鮮戦争後の製造工業の状態と将来計画 313 |

|

|

|

|

| Ⅱ |

平和祭関係資料 |

|

| 1 |

平和祭の開催(昭和22~24年) |

|

|

1 広島平和祭協会創立趣意書・会則 399

2 連合軍総司令官マッカーサーのメッセージ 401

3 昭和22年広島市平和宣言 401

4 広島平和記念館建設趣意書(案)402

5 「アトミック・ヒロシマ」の映画化の依頼と返信 403

6 映画“No More Hiroshimas”にかんする協議概要 406

7 連合軍総司令官マッカーサーのメッセージ 409

8 英連邦軍総司令官ロバートソンのメッセージ 409

9 昭和23年広島市平和宣言 410

10 世界各都市市長に対するメッセージ 411

11 広島平和協会改組要綱試案 413

12 広島世界平和本部の進捗にかんする覚書 414

13 平和婦人大会開催準備懇談会 417

14 海外への呼びかけ(英文)419

15 広島市戦災死没者慰霊祭の案内 426

16 連合軍総司令官マッカーサーのメッセージ 427

17 昭和24年広島市平和宣言 427

18 ヒロシマ1949年8月6日に寄するうた 428 |

|

| 2 |

昭和25年度平和祭の準備と中止 |

|

|

1 平和祭用煉羊かん生産原料特配を申請 430

2 昭和25年度平和協会事業計画(案)435

3 広島平和協会常任委員就任依頼状 438

4 広島平和協会常任委員会議事録(1)439

5 広島平和協会常任委員会議事録(2)441

6 英文プログラムの印刷 443

7 英文メッセージの印刷 445

8 平和祭用アイスキャンデー原料特配の申請 446

9 連合軍総司令官・英連邦軍司令官に対するメッセージ要請 447

10 中国地方民事部長に対するメッセージ要請 449

11 平和祭用揮撥油特配の申請 451

12 平和子供会への招待状 452

13 広島平和協会会員募集趣意書 454

14 内閣総理大臣・衆議院議長・参議院議長に対するメッセージ要請 455

15 平和祭案内状の発送 456

16 中国地方民事部長の出席通知 457

17 海外都市市長宛書簡の発送 458

18 広島平和協会常任委員あて通知 459

19 中国地方民事部長のメッセージ 461

20 ABCC所長の欠席通知 462

21 ABCC渉外部の出席通知 463

22 広島平和協会常任委員会の概要 464

23 浜井市長に対する平和祭中止の連絡 465

24 サイレン所有者に対する平和祭中止の通知 465

25 広島郵政局長に対する平和祭中止の通知 466

26 中国地方民事部長の連絡 467

27 広島市警察本部の平和祭中止にかんするビラ 468

28 平和祭中止にともなう予算減額分の返却 469

29 平和音楽会の準備と中止 470

30 広島市民の平和祭への要望 479

31 海外からの平和祭への期待 481 |

|

| 3 |

平和式典(昭和27~28年) |

|

|

1 昭和27年広島市平和宣言 500

2 広島県知事の式辞 500

3 広島県議会議長の式辞 501

4 広島市議会議長の式辞 501

5 内閣総理大臣の式辞 502

6 衆議院副議長の式辞 502

7 参議院議長の式辞 503

8 昭和28年広島市平和宣言 503

9 広島県知事のメッセージ 504

10 広島県議会議長の式辞 505

11 広島市議会議長の式辞 505

12 内閣総理大臣のメッセージ 506

13 衆議院議長のメッセージ 506

14 参議院議長のメッセージ 507 |

|

|

|

|

| Ⅲ |

原水爆禁止運動関係資料 |

|

| 1 |

世界連邦アジア会議 |

|

|

1 アジア会議開催と広島準備委員会設立の経緯 511

2 アジア会議の日程と議題 514

3 アジア会議出席者名簿 516

4 アジア会議総会の概要 517

5 アジア会議あて広島17団体のメセージ 525

6 アジア会議の広島宣言 527 |

|

| 2 |

原水爆禁止世界大会(第1回) |

|

|

1 広島市文化団体協議会の決議 533

2 原爆・水爆禁止広島市民大会への招請状 533

3 原爆・水爆禁止広島市民大会要綱案 535

4 原爆・水爆禁止広島市民大会の宣言・決議・発送状 536

5 原爆・水爆禁止広島市民大会常任世話人会 538

6 広島市議会原水爆禁止にかんする決議 539

7 原爆・水爆禁止広島県民運動連絡本部の大会への協力要請 541

8 原爆・水爆禁止広島平和大会決議文 544

9 広島平和大会決議文発送状 544

10 原水爆禁止県民運動関係収支計算書 545

11 原水爆禁止運動広島協議会の経過報告 548

12 原水爆禁止運動広島協議会役員名簿 550

13 世界平和集会広島推進大会決議 551

14 世界平和集会広島世話人会の経過報告 552

15 第2回西日本学生平和会議準備会の招請状 557

16 原水爆禁止運動広島協議会の経過報告 561

17 世界平和愛好者大会広島準備会の協力依頼状 564

18 原水爆禁止世界大会広島準備会加盟者名簿 565

19 原水爆禁止世界大会への協力依頼状 569

20 広島市議会原水爆禁止世界大会支持決議 573

21 世界大会の議事概要(英文)574

22 原爆被害者の訴え(英文)585

23 外国代表者名簿(英文)589

24 原水爆禁止世界大会宣言 592

25 原水爆禁止世界大会宣言(英文)593 |

|

|

|

|

|

あとがき 597 |

|

|

|

|

|

|

|

止

『広島新史-資料編Ⅰ(都築資料編)』(広島市、19810331)

内容<作業中>

|

|

|

|

口絵 |

|

|

序(広島市長 荒木武) |

|

|

凡例 |

|

|

|

|

|

資料解説 |

|

|

|

|

|

Ⅰ.占領下の原子爆弾災害調査 |

|

|

1.日本における原子爆弾災害調査委員会の編成 3

2.アメリカの原子爆弾委員会委員名簿 4

3.都築正男に対する旅行命令 6

4.原子爆弾災害調査の許可に関する覚書 8

5.都築正男の訪米計画についてオーターソン大佐からの断り状 10

6.オーターソン大佐から都築正男への紹介状 12

7.学術研究会議による原子爆弾災害調査活動の概要報告 14

8.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会医学科会の活動報告 17

9.都築正男からオーターソン大佐への返信 24

10.原子爆弾被災者の医学的調査に対するチェックシート及び覚書 27

11.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会の活動の定期報告書 31

12.被爆者の臨床データ入手に関する依頼状 35

13.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会医学科会の活動の定期報告書 38

14.特別委員会医学科会の活動報告 40

15.原子爆弾災害調査研究報告の公表と都築正男の公職追放後の運営に関する伺書 44

16.米国における医学レポートの出版等についてオーターソン大佐から都築正男への書簡 45

17.ウォレン大佐から都築正男への紹介状 48

18.日本人研究者の公式論文発表等について都築正男からオーターソン大佐への返信 49

19.都築正男からウォレン大佐への礼状 51

20.広島・長崎への調査旅行と調査期間延長の許可証 52

21.特別委員会医学科会の活動報告 53

22.オーターソン大佐から都築正男への紹介状 57

23.原子爆弾傷害調査会(ABCC)の第一次報告書 58

24.原子爆弾傷害調査会(ABCC)の第五次報告書 78

25.原子爆弾傷害調査会(ABCC)の第六次報告書 89

26.ABCCから都築正男への協力要請等に関する書簡 98

27.原子爆弾災害調査研究の開始からその成績発表にいたるまでの経過報告 103

28.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会の活動報告 113

29.都築正男の原子爆弾災害調査研究活動の継続に関する覚書 118

30.W・ブロンクから林春雄への書簡 120

31.都築正男に対する旅行命令書 122

32.長崎での新聞発表の文案 123

33.日本学術会議原子爆弾災害調査研究特別委員会第三回総会の報告書 124

34.第一二回日本医師会総会における原子爆弾災害関係の講演題目 138

35.広島における医学科会の調査活動の許可について申請 143

36.都築正男の広島における調査研究活動及び新聞への声明発表許可に関する覚書 148

37.日本人研究者が発表する調査研究論文のリスト 150

38.原子爆弾災害調査研究論文の発表・講演及び報告の事前検閲に関する都築正男の覚書 153

39.都築正男に対する旅行命令書 155

40.都築正男に対する旅行命令書 157

41.都築正男を原子爆弾傷害調査委員会(ABCC)から解任する覚書 158

42.日本人研究者による医学的調査研究論文の作成状況報告 159

43.広島における原子爆弾災害調査の報告書 161 |

|

|

|

|

|

Ⅱ.災害調査の開始と学術調査団の設立 |

|

|

1.原子爆弾災害調査団打合せ会における都築メモ 181

2.原子爆弾災害者に対する治療対策安 185

3.原子爆弾災害調査研究特別委員会委員の辞令書 186

4.映画「原子爆弾ノ学術的調査」の製作主意書 187

5.日本人による原子爆弾災害学術論文の掲載要領草案 189

6.九州大学から医学科会長あて調査員追加の依頼文書 190

7.研究費送付・配分の通知書 190

8.原子爆弾災害調査研究論文の発表要領連絡文書 191

9.医学科会による公式報告書の発表要領連絡文書 193

10.調査研究論文の学術雑誌掲載予定に関するメモ 194

11.昭和二一年度研究費追加の連絡文書 195

12.原子爆弾災害調査研究費の請求書類 195

13.原子爆弾災害調査研究費予算調整の連絡状 197

14.原子爆弾災害調査研究費予算請求の連絡文書 198

15.学術研究会原子爆弾災害調査研究特別委員会第三回総会開催通知 199

16.原子爆弾災害調査研究成績の発表要領 200

17.『原子爆弾災害調査研究報告(未定稿)』の配布先名簿 202

18.原子爆弾災害関係研究課題の医学科会への組入れについて連絡文書 204

19.都築正男から調来助への礼状 206

20.都築正男の辞任挨拶状 207 |

|

|

|

|

|

Ⅲ.学術調査団の調査研究報告 |

|

|

1.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会よる第一次研究概報 211

2.京都帝国大学調査班殉職者追悼記念講演会 256

3.第一回原子爆弾災害調査研究報告会 259

4.第二回原子爆弾災害調査研究報告会 264

5.第三回原子爆弾災害調査研究報告会 269

6.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会総会における報告の都築メモ 281

7.第四回原子爆弾災害調査研究報告会 288

8.東京都医師会における都築正男の講演レジュメ 292

9.第一~三回ケロイド研究小委員会の会議内容要旨 293

10.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会医学科会の研究報告会 296

11.学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会医学科会の研究報告会メモ 300 |

|

|

|

|

|

Ⅳ.広島・長崎の災害と調査 |

|

|

1.原子爆弾投下直後の呉鎮守府長官の指令 305

2.原子爆弾投下後の陸海軍技術運用連絡委員会記録 306

3.岩国海軍病院による被爆者の症例報告 312

4.被爆した生徒から都築正男への葉書 324

5.ラジウムの引渡しについて県衛生課長からの連絡状 326

6.昭和21年12月の広島調査における都築メモ 327

7.広島市調査課による戦災被害調書 330

8.妊婦被爆者調査票作成についての問合せ状 340

9.妊婦被爆者調査票の記入要領 342

10.被爆者統計表作成に関する依頼状 344

11.広島市保健課から都築正男への連絡状 347

12.被爆者統計表作成について返信 347

13.予防衛生研究所を中心とした被爆者調査の方針 348

14.長崎調査に関する入江英雄から都築正男への書簡 351

15.ケロイドの臨床と治療 353

16.被爆者の各種調査票 355 |

|

|

|

|

|

Ⅴ.都築正男論文 |

|

|

1.原子爆弾による広島市の損害に就いて 369

2.原子爆弾による災害に就いて 374

3.原子爆弾被爆体験の人々と語る 391

4.原子爆弾による傷害に就いて 398

5.ラジオ講話の再生記録 405

6.原爆被害のあとしまつ 408

7.赤十字精神で原爆を禁止せよ 416

8.原子爆弾災害の跡を調べて 422

9.慢性原子爆弾症について 429

10.放射能障害について 443

11.医学的に見た原水爆の災害 451

12.原子爆弾による障害の研究経過について 457

13.原子爆弾障害、とくにその後影響症について 466 |

|

|

|

|

|

都築資料目録 |

|

|

論文(戦前)481

学術研究会議・合同調査団関係(1945~1947)481

都築メモ・その他 489

被爆者調査票 490

写真 490

地図 491

学術研究会議・合同調査団論文(原稿・草稿)492

研究論文関係(1952~1960)495

論文原稿・メモ(1952~1958)502

講演要旨(1955~1958)503

論文・雑誌(1950~1959)504 |

|

|

|

|

|

都築正男研究業績目録 |

|

|

著書 509

外科学関係論文 509

原子爆弾災害研究論文 519

原爆関係新聞発表記事 524

放送 525 |

|

|

|

|

|

あとがき 527 |

|

|

|

|

止

『広島新史編修手帖』(広島市史編修委員会専門部会編・刊)

目次

| No. |

|

|

|

| No.1 |

19770801刊 |

|

|

|

表紙絵 |

四国五郎 |

|

| 1 |

創刊にあたって |

荒木武(広島市長 ) |

|

| 2 |

未来への燈台-広島新史の概念 |

今堀誠二 |

|

| 3 |

各巻のあらまし |

各巻担当者 |

|

| 4 |

座談会 戦後史に何を望むか |

|

|

|

司会 |

今堀誠二(広大教授、市史編修委員) |

|

|

語る人(順不同) |

|

|

|

|

|

|

|

|

木山茂(労働問題研究科) |

|

|

|

増田勉(画家、元観音中学校校長) |

|

|

|

浜井順三(会社役員) |

|

|

|

宮崎朋子(広島女子大生) |

|

|

|

佐藤洋子(広島女子大生) |

|

|

記録 |

永田守男(中国新聞論説委員、市史編集委員) |

|

| 5 |

ヒロシマ・戦後史の証言:写真家・佐々木雄一郎氏に聞く |

|

|

| 6 |

随筆3題 |

|

|

|

その1 ジュノー博士の資料 |

大佐古一郎 |

|

|

その2 ワシントン国立公文書館の資料について |

中川剛 |

|

|

その3 原爆慰霊碑・碑文の陰に |

小堺吉光 |

|

| 7 |

広島新史編修の概要 |

編さん室 |

|

| 8 |

あとがき |

|

|

| No.2 |

19780806刊 |

|

|

|

表紙の絵 大手町舗道で |

四国五郎 |

|

| 1 |

広島新史各編の中間報告 |

|

|

|

[経済編] 中国電力創設事情周辺 高橋衛 |

|

|

|

[文化編I] 広島市コミュニティ調査 大森元吉・丸山孝一 |

|

|

| 2 |

広島・戦後史の証言 |

|

|

|

広島市の復興計画 |

小野勝 |

|

|

戦後の食糧事情と中央卸売市場の設立 |

伴谷勇 |

|

|

広島平和記念都市建設法公布までの歩み |

村上幸彦 |

|

| 3 |

広島新史に期待する |

宇吹暁 |

|

| 4 |

戦前の広島の想い出 |

佐々木雄一郎 |

|

| 5 |

公文書館だより 資料収集メモ |

|

|

| 6 |

あとがき |

|

|

| No.3 |

19790110刊 |

|

|

|

表紙の絵 流川通り |

四国五郎 |

|

| 1 |

広島新史各編の中間報告 |

|

|

|

[財政編] 戦後広島市財政の展開 |

舟場正富 |

|

| 2 |

ヒロシマ・戦後史の証言 |

|

|

|

広島市本通りの復興 高田ジュンさんと林正夫さんに聞く |

|

|

|

本通り復興と中山良一氏 遺稿二編 |

|

|

|

平和都市法を動かしたもの |

藤本千万太 |

|

|

戦後はじめてのメーデーのころ |

竹内多一 |

|

| 3 |

広島新史に思うこと |

金子秀司 |

|

| 4 |

写真と活字のスケッチ広島 |

佐々木雄一郎 |

|

| 5 |

編さん室だより-新聞切抜資料について |

|

|

| 6 |

資料紹介-戸坂村の『戦災者調査票』から |

|

|

|

あとがき |

|

|

| No.4 |

19790806刊 |

|

|

|

表紙の絵 宇品港 |

四国五郎 |

|

| 1 |

広島新史各編の中間報告 |

|

|

|

[文化編]新聞に報道された戦後の食生活 |

永田守男 |

|

| 2 |

ヒロシマ・戦後史の証言 |

|

|

|

原爆直後の芸備線安芸矢口駅 |

前田嘉一 |

|

|

被爆翌年の平和復興祭のいきさつ |

佐伯武範 |

|

| 3 |

広島新史に期待する |

大西五己 |

|

| 4 |

写真と活字の指標 |

佐々木雄一郎 |

|

| 5 |

広島市の行政資料室 |

西田貞允 |

|

| 6 |

<資料紹介> 広島市の戦後復興と町内会 |

松林俊一 |

|

| 7 |

公文書館だより |

近藤憲男 |

|

|

あとがき |

|

|

『核権力ーヒロシマの告発』(金井利博、三省堂、19700615 )

目次

| 章節 |

|

|

| Ⅰ |

核権力下の日本 |

|

| 1 |

広島はなぜ“ヒロシマ”か |

|

|

広島と沖縄

広島の顔

核権力からの脱出 |

|

| 2 |

「核権力」下の日本 |

|

|

日本をとりまく「核」

エンタープライズ入港時の国内反応

「核戦力」と「核権力」 |

|

| 3 |

日本の「核権力」 |

|

|

核軍縮と日本政府

ソ連の単独核実験停止

キューバ事件の意味

部分核停と不拡散条約

日本の「核権力」

アメリカの日本への期待

アメリカ軍の伝統思想 |

|

| 4 |

「核」軍事論の誤算 |

|

|

抑止論の弱点

偶発戦争のトリック

「抱き締め」戦法と「突き放し」戦法 |

|

| 5 |

核廃棄の政治学-「人質」論をめぐって |

|

|

戦略から政略へ

「人質」は一枚岩か

人質の「まだら」化

人質を犠牲にすること

「核権力」を無意味化する道

「人質」と「核は張り子の虎」

全人類が「人質」 |

|

| 6 |

|

|

| Ⅱ |

核権力と軍事 |

|

| 1 |

「軍都」広島の体験 |

|

|

人民と「軍都」

「軍都」広島

原爆投下と「一枚岩」態勢

日本に非戦闘員なし

原爆投下までの核権力構造

「軍事」をこえる三つの問題 |

|

| 2 |

「無差別爆撃」の歴史 |

|

|

日本軍の無差別爆撃

イギリス・アメリカが始めた無差別爆撃

変質低下の技術

「火攻め」の新戦略から原爆へ

原爆投下前後の日本 |

|

| 3 |

「戦時」と「平時」の境界なき攻撃 |

|

|

外国との戦争と民衆の被害の歴史

「平時」に及ぶ緩慢殺人

「人災」と「天災」

ビキニ実験とその被害

過剰殺人と緩慢殺人 |

|

| 4 |

「未知」効果に無責任な攻撃 |

|

|

原爆投下作戦の実態

実験室となった広島・長崎

後回しの人体効果

日本医学者の努力

アメリカの資料略奪

「未知兵器」への無責任 |

|

| Ⅲ |

核権力と自由 |

|

| 1 |

「あいまいさ」の恐怖 |

|

|

原爆投下の戦略上、政略上の「あいまいさ」

ベトナム戦争の中の「あいまいさ」 |

|

| 2 |

人種差別は「敵意」を増幅するか |

|

|

人種差別と戦争

日本の中の差別体系

民族自決と人権の確立 |

|

| 3 |

被爆者ヘの差別 |

|

|

生活上の差別

補償上の差別

意識上の差別 |

|

| 4 |

官尊民卑の戦災補償 |

|

|

軍人優先の思想

切り捨てられる非戦闘員

救貧措置としての被爆者対策

原爆体験抜きの原子力産業 |

|

| Ⅳ |

反核権力論 |

|

| 1 |

原水禁運動の断層 |

|

|

意識のずれの問題

基本的な問題 |

|

| 2 |

核権力の「君臨」 |

|

|

核権力の神格化

「制服」と「私服」の原爆体験 |

|

| 3 |

原爆被害の実態調査 |

|

|

「人的被害」の追跡

今もって未整理の被爆人口 |

|

| 4 |

広島の「怨念」と「自由」 |

|

|

広島の「怨念」と権力者 |

|

|

差別の垣 |

|

|

被爆地図復元運動-原爆体験を社会体験に |

|

|

貴重な原爆映画 |

|

|

拡大する資料収集運動 |

|

|

核権力“神話”の破壊 |

|

|

|

|

|

〈資料〉原水爆被害白書を国連へ提出の件 |

|

|

1.原爆は「威力」としてだけ知られた |

|

|

2.原水爆は人間的悲惨の極としてはいまだ知られていない |

|

|

(1964年8月5日・中国新聞社論説委員・金井利博記) |

|

|

|

|

|

あとがき(抄) |

|

|

この本は安田武氏、また中国新聞社の平岡敬、大牟田稔両氏の三年前の強い勧めによって生まれた。間接には原爆犠牲者と亡母金井時子の無言の励ましを感じながら書き続けた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本原爆論大系 全7巻(日本図書センター、1999.06.25刊)

| 巻 |

タイトル |

| 1 |

なぜ日本に投下されたか |

| 2 |

被爆者の戦後史 |

| 3 |

原爆被害は国境を越える |

| 4 |

核兵器禁止への道Ⅰ |

| 5 |

核兵器禁止への道Ⅱ |

| 6 |

核兵器禁止への道Ⅲ |

| 7 |

歴史認識としての原爆 |

| 巻 |

章 |

著者 |

タイトル |

| 1 |

なぜ日本に投下されたか |

|

1 |

原爆投下はどう受け止められたか |

|

|

仁科芳雄 |

原子爆弾 |

|

|

長田新 |

「原爆の子」序 |

|

|

塩月正雄・岡本彰祐・山本杉・草野信男・浦松佐美太郎 |

世界に訴へる日本原爆医学 |

|

2 |

なぜ日本に投下されたか |

|

|

長田新 |

原子爆弾はなぜ投下されたか |

|

|

荒井信一 |

「原爆投下への道」〈抄〉 |

|

3 |

原爆はどう報道されたか |

|

|

松浦総三 |

原爆、空爆報道への統制 |

|

|

堀場清子 |

「禁じられた原爆体験」〈抄〉 |

| 2 |

被爆者の戦後史 |

|

|

|

1 |

原爆は人間に何をもたらしたか |

|

|

川手健 |

半年の足跡 |

|

|

伊東壯 |

厚生省被爆者調査に欠落したもの |

|

|

伊東壯 |

原爆被害者の現状と“否定”意識 |

|

|

ロバート・J・リフトン |

生存者 |

|

|

石田忠 |

反原爆の〈立場〉 |

|

2 |

被爆者は戦後をどう生きたか |

|

|

|

|

|

|

伊東壯 |

厚生省被爆者調査に欠落したもの |

|

|

伊東壯 |

原爆被害者の現状と“否定”意識 |

|

|

石田忠 |

反原爆の〈立場〉 |

|

3 |

|

「きのこ会」を見つめ続けて |

|

|

山代巴 |

わたしの報告 |

|

|

大牟田稔 |

「八月の沈黙」 |

|

|

大牟田稔 |

「原爆の刻印」背に半世紀 |

|

4 |

ヒロシマ・ナガサキからの訴え |

|

|

鎌田定夫 |

ナガサキ・七〇年代の記録と証言運動 |

|

|

松元寛 |

ヒロシマとナガサキ-その意味を考える視角 |

| 3 |

原爆被害は国境を越える |

|

1 |

|

原爆被害の裏側 |

|

|

金井利博 |

核権力と自由 |

|

2 |

南米・北米のヒバクシャ |

|

|

藤原茂 |

ボンバ・アトミカ-南米に生きる被爆者たち |

|

3 |

もう一つのヒロシマ・ナガサキ |

|

|

李実根 |

被爆朝鮮人問題と「朝被協」 |

|

4 |

在韓被爆者は訴える |

|

|

平岡敬 |

国家と被爆者 |

|

|

原爆被爆者対策基本問題懇談会 |

原爆被爆者対策の基本理念及び基本的在り方について |

|

5 |

強制連行された中国人被爆者 |

|

|

|

|

|

6 |

被爆者補償 |

|

|

田村和之 |

在外被爆者への被爆者法の適用 |

| 4 |

核兵器禁止への道Ⅰ |

|

1 |

占領下の核兵器禁止運動 |

|

|

今堀誠二 |

朝鮮戦争に抗して〈抄〉 |

|

2 |

ビキニ被災事件の衝撃 |

|

|

|

|

|

3 |

原水爆禁止運動の高揚と分裂 |

|

|

自由民主党広島県議会議員会 |

原水爆禁止世界大会の正常会を望む |

|

|

黒田秀俊 |

原水協にまつわる黒い影 |

|

|

今堀誠二 |

国民運動の崩壊と再生への四つの芽 |

|

4 |

運動の統一と運動のあり方をめぐる論争 |

|

|

金子満広 |

原水禁運動-よみがえった原点 |

|

|

松江澄 |

民主主義の徹底をとおして新しい社へ〈抄〉 |

|

|

高橋昭博 |

原水禁運動の「統一」について |

|

5 |

|

NGO被爆問題シンポジウム |

|

|

|

|

| 5 |

核兵器禁止への道Ⅱ |

|

1 |

国連軍縮特別総会に向けて |

|

|

|

|

|

2 |

文学者の反核声明をめぐって |

|

|

|

|

|

3 |

核絶対否定か核兵器絶対否定か |

|

|

森滝市郎 |

被爆三十一周年原水爆禁止世界大会国際会議主催者代表演説 |

|

|

三宅泰雄、安斎育郎、本谷勲 |

三科学者、大いに語る |

|

4 |

原水爆禁止運動は再分裂へ |

|

|

|

|

|

5 |

核抑止か核兵器廃絶か |

|

|

|

|

|

6 |

核不拡散条約をめぐって |

|

|

|

|

|

7 |

核の傘・非核三原則をめぐって |

|

|

|

|

| 6 |

核兵器禁止への道Ⅲ |

|

1 |

沖縄の核 |

|

|

|

|

|

2 |

非核自治体運動とは何か |

|

|

西田勝 |

日本における非核自治体運動の現状と今後の課題 |

|

|

西田勝 |

非核自治体は世界を変える |

|

|

自由民主党 |

非核都市宣言について |

|

|

今堀誠二 |

世界平和連帯都市市長会議の意義と課題 |

|

|

鎌田定夫 |

核廃絶へ都市と市民の連帯を |

|

|

林茂夫 |

非核都市宣言の理念と目的 |

|

3 |

戦略防衛構想をめぐって |

|

|

安斎育郎 |

SDIで核廃絶は可能か |

|

4 |

中距離核戦力をめぐって |

|

|

|

|

|

5 |

日本政府の核政策をめぐって |

|

|

|

|

|

6 |

核不拡散条約の延長問題 |

|

|

|

|

|

7 |

包括的核実験禁止条約をめぐって |

|

|

|

|

|

8 |

核使用は国際法違反か |

|

|

平岡敬 |

国際司法裁判所における広島市長の陳述 |

|

9 |

東西冷戦終結後の課題 |

|

|

土山秀夫 |

被爆地から核兵器廃絶への道を問う |

|

|

庄野直美 |

北東アジア非核化条約を実現せよ |

|

10 |

印パ両国の核実験をどうみるか |

|

|

|

|

|

11 |

核時代の文化と芸術 |

|

|

芝田進午 |

核時代の文化的展望II-世界の地理的-文化ビジョン |

|

|

芝田進午 |

核時代の文化的展望III-大国中心主義をこえて |

|

|

芝田進午 |

核時代の芸術的展望-“反核芸術”-“反核芸術”論序説 |

| 7 |

歴史認識としての原爆 |

|

1 |

広島・長崎はどう語られてきたか-5年ごとのプレイバック |

|

|

庄野直美 |

ヒロシマ25年 |

|

|

岡本三夫 |

アメリカ合衆国・一九八五年八月 |

|

2 |

慰霊碑の碑文論争 |

|

|

浜井信三 |

「過ちは繰返しません」 |

|

|

山田節男 |

「原爆慰霊碑改築の是非!」広島市長 山田節男氏に訊く |

|

|

朝尾義光・吉川清・宮本正夫・中村良三 |

「原爆慰霊碑改築の是非!」座談会-1 |

|

|

森弘助治・浜本万三・佐竹信朗・田淵実夫・田辺耕一郎 |

「原爆慰霊碑改築の是非!」座談会-2 |

|

|

荒木武 |

第二回国連軍縮特別総会における荒木武・広島市長の演説 |

|

3 |

被害と加害をめぐって |

|

|

今堀誠二 |

ヒロシマ・ナガサキと中国 |

|

|

栗原貞子 |

「地による昭和史」 |

|

|

平岡敬 |

アジアとヒロシマ |

|

|

本島等 |

広島よ、おごるなかれ |

|

|

広島県原爆被害者団体協議会 |

本島論文に対する抗議文 |

|

|

本島等・袖井林二郎・松元寛・河野一郎 |

原爆ドーム世界遺産化で考える |

|

|

高橋昭博 |

複眼で見よう原爆被害と戦争加害 |

|

4 |

スミソニアン原爆展問題 |

|

|

マーティン・ハーウィット・油井大三郎 |

スミソニアン原爆展示はなぜ阻止されたか |

|

|

斉藤道雄 |

「原爆神話の五〇年」〈抄〉 |

|

|

米山リサ |

越境する戦争の記憶 |

|

|

米谷ふみ子 |

ヒロシマと真珠湾 |

|

|

直野章子 |

「ヒロシマ・アメリカ」〈抄〉 |

|

|

|

|

『企画展:原爆白書運動と広島大学』(被ばく学創生研究会編、広島大学文書館、20160701)

目次

| 章 |

|

| 1 |

金井利博 |

|

金井利博と原爆白書運動 |

|

原民喜の詩碑建立 |

|

原民喜の遺書と受けとった梶山季之 |

|

原爆白書作成の訴えと運動 |

|

広がる原爆白書運動 |

| 2 |

国連へのはたらきかけ |

|

国際連合への働きかけと被爆フィルム返還 |

| 3 |

原爆白書運動 |

|

「原水爆被災白書」をすすめる様々な動き |

|

原爆被災資料広島研究会と『原爆被災資料総目録』 |

|

原爆被災資料総目録の発行 恩給をつぎ込んで |

| 4 |

協力者 今堀誠二 |

|

金井との関係 『原水爆時代』 |

|

協力者 今堀誠二と談和会 |

| 5 |

金井学校 平岡敬と大牟田稔 |

|

金井学校の二人 平岡敬と大牟田稔 |

|

被爆者調査報道 「リフトン取材」 |

|

被爆20年特集記事「炎の系譜」 |

|

平岡敬 韓国の被爆者取材 |

|

大牟田稔 中国新聞社に入社して |

|

大牟田稔 沖縄取材 |

|

きのこ会と大牟田 |

|

平岡と大牟田 |

| 6 |

広島大学原爆放射能医学研究所と湯崎稔 |

|

湯崎稔と爆心地復元運動 |

|

爆心地復元運動の成果 |

|

原爆爆心地復元運動 |

|

原水爆被災資料センター設立から原医研資料センターへ |

| 7 |

『核権力』の執筆 志なかばの死とその後 |

|

病の中で、訴えつづけた雄大な構想 難民研究所を最後に |

|

追悼文 今堀誠二「ヒロシマと金井利博」(『中国新聞』19740622) |

|

国連報告から被爆の実相まとめへ |

| 8 |

湯崎資料の遺産 |

|

原医研の保管資料 復元運動のその後 |

| 9 |

講演「金井利博と原爆白書運動」 |

参考資料

原爆白書運動と広島大学(企画展)

https://home.hiroshima-u.ac.jp/hua/event/genbakuhakusyo.html

核・被ばく学創成研究会(代表 小池聖一)・広島大学文書館は、平成27年7月3日~6日(旧日本銀行広島支店 1階ロビー)、9日~15日(広島大学中央図書館 地域・国際交流プラザ)の期間、広島大学原爆放射線医科学研究所、広島大学平和科学研究センターとの共催、中国新聞社の後援で、企画展「原爆白書運動と広島大学」を開催いたしました。

原爆白書運動とは、核戦争を防止するため、原爆被災の全体像と被爆体験を科学的に調査し、その記録を永久に残すともに国連を通じて全世界に公表するよう、日本政府に求めた運動です。運動の中心人物であった金井利博の足跡を中心に、今堀誠二、湯崎稔らの取り組みを紹介しました。

本企画展は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究B「広島における核・被ばく学研究基盤の拡充に関する研究」(26280123)の研究成果の一部です。

7月3日~6日には1270人、4日の小池文書館長の講演会には57人、9日~15日には15777人(ゲート通過換算)のご来場がありました。ありがとうございました。

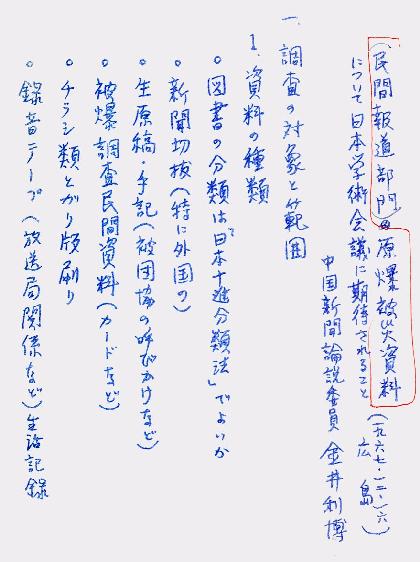

金井利博「原爆被災資料(民間報道部門)について日本学術会議に期待されること」

1967年12月16日

新修広島市史(第1~4巻)広島市役所編・刊

|

|

|

| 新修広島市史 第1巻-総説編 |

1961/02/28 |

|

| 新修広島市史 第2巻-政治史編 |

1958/03/01 |

|

| 新修広島市史 第3巻-社会経済史編 |

1959/08/31 |

|

| 新修広島市史 第4巻-文化風俗史編 |

1958/12/27 |

|

|

|

|

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。