『SSDⅢに核兵器のすみやかな廃絶を要請する日本連絡会日本連絡会代表団行動の記録 ニューヨークで46848人の署名-ひろがる核兵器廃絶への共同行動』(SSDⅢ日本連絡会、19881006)

内容

| 頁 | |||

| 03 | SSDⅢ日本連絡会活動のまとめ | ||

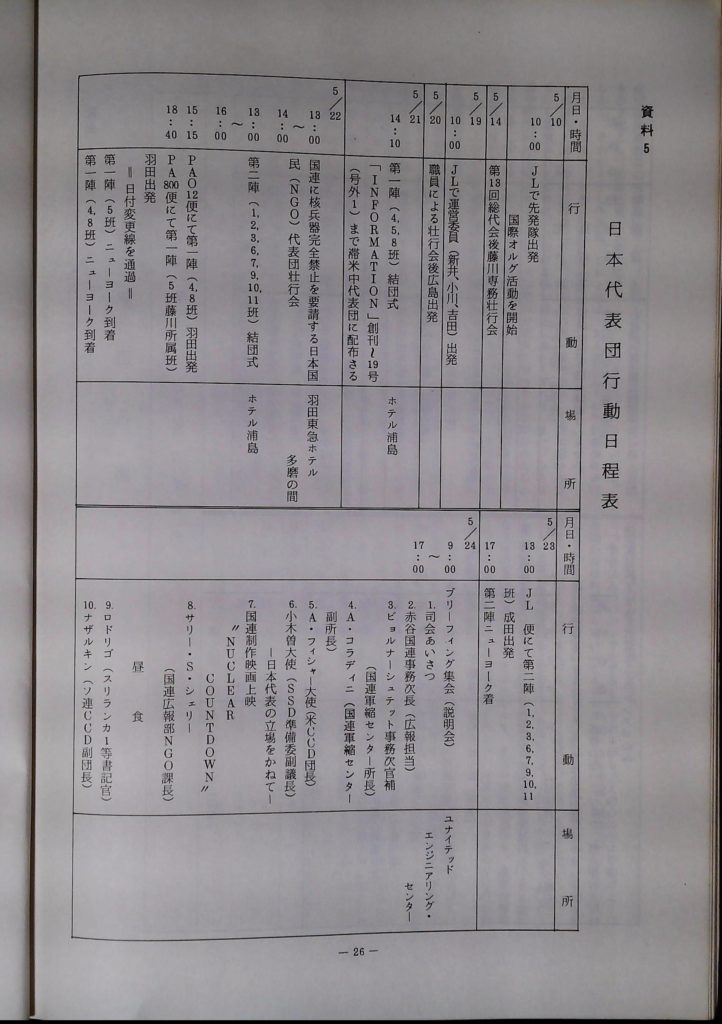

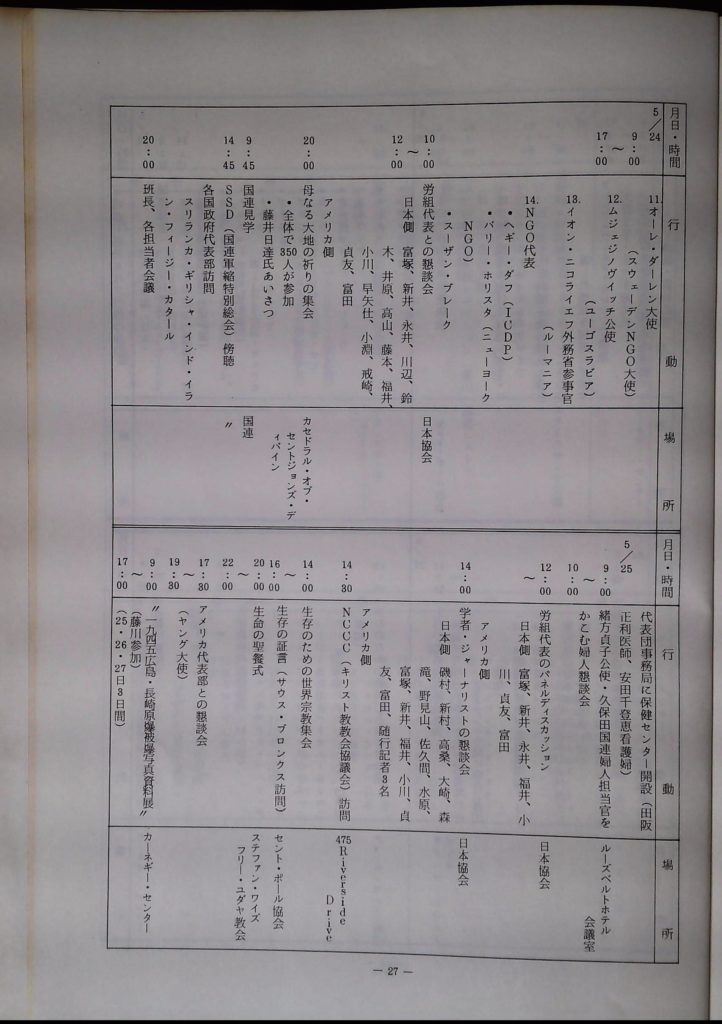

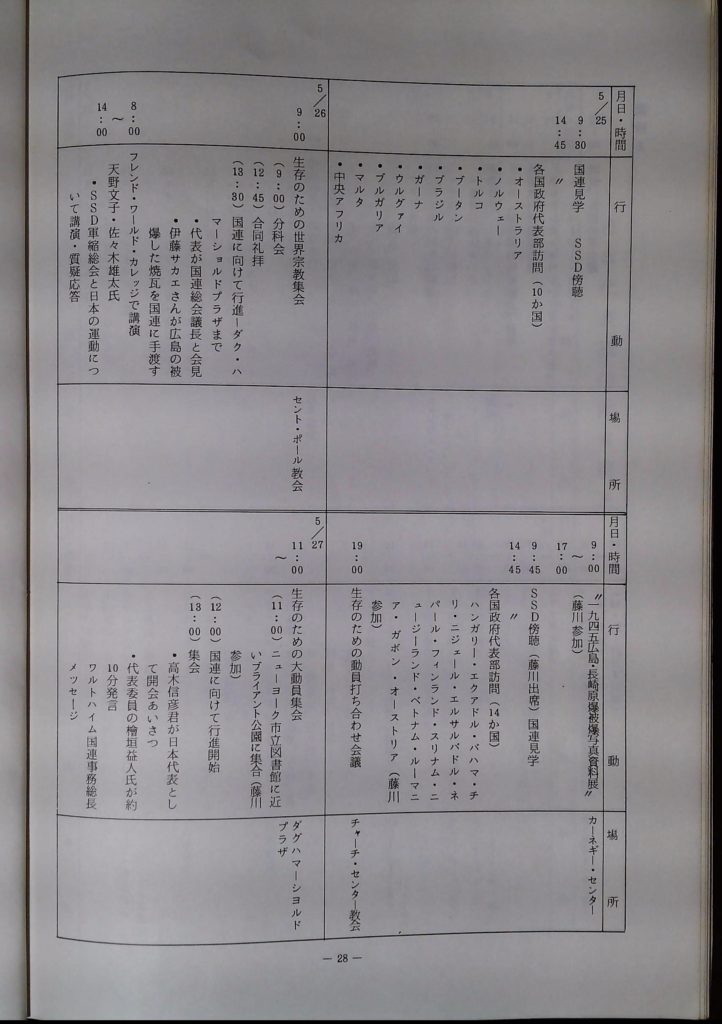

| 09 | 日本代表団の行動から | ||

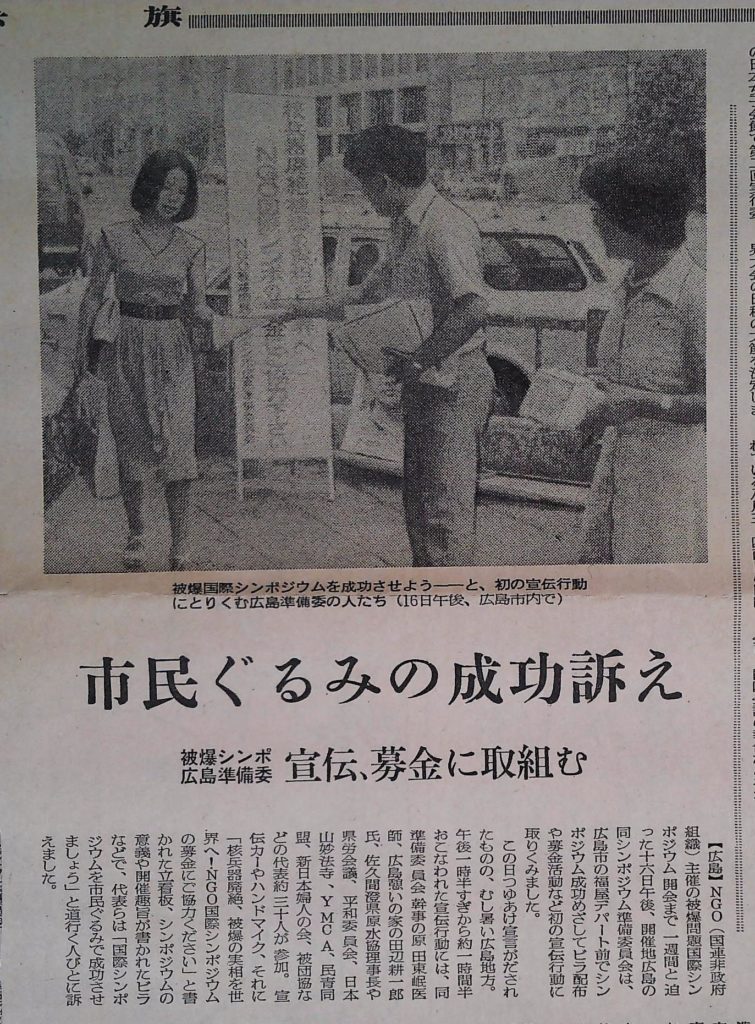

| 12 | ニューヨーク、ワシントンなどで反核草の根交流 | ||

| 16 | 各国国連代表部訪問要請行動 ひろがる核兵器廃絶への国際世論 多くの代表部が快く応じた「アピール署名」 | ||

| 22 | SSDⅢでの日本原水協代表の発言 | ||

| 広根徳太郎(日本原水協筆頭代表理事) | |||

| 23 | 日本被団協代表の発言 | ||

| 伊東壮(日本被団協代表委員) | |||

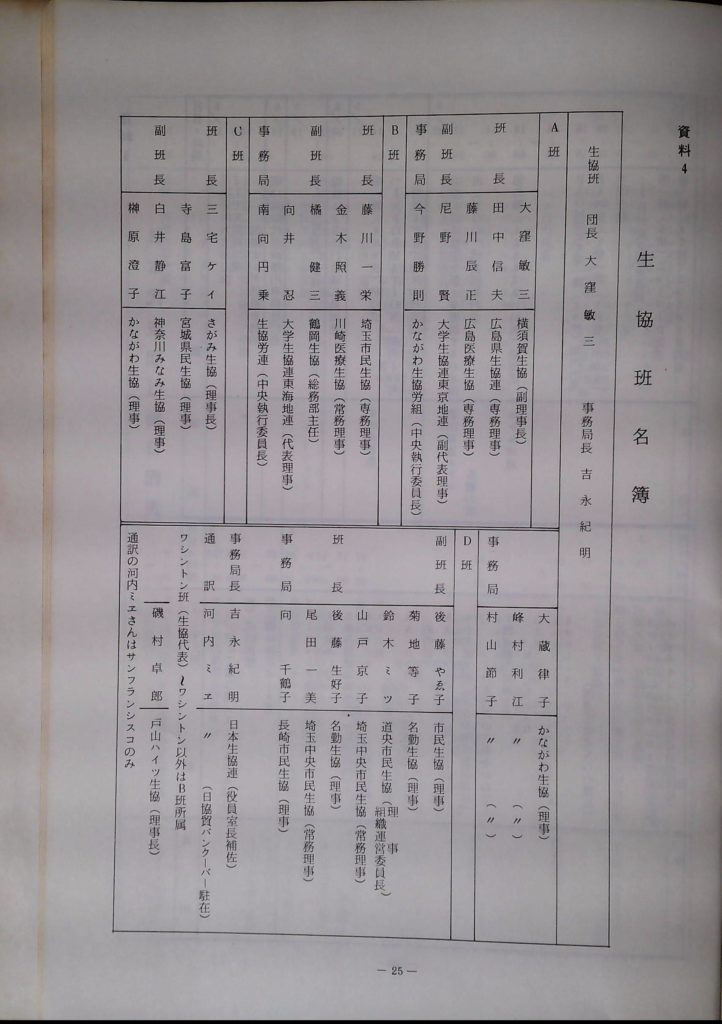

| 24 | SSDⅢ日本連絡会代表団各班のまとめ | ||

| 1班 | |||

| 3班 | |||

| 25 | 4班 | ||

| 5班 武田寛 核凍結から核廃絶へ―静かな飛躍を見た | |||

| 26 | 6班 | ||

| 27 | 8班 奥田守男 「広島・長崎の火」全人類の火となる | ||

| 9班 | |||

| 10班 | |||

| 28 | 12班 | ||

| 13班 | |||

| 29 | 14班 | ||

| 15班 | |||

| 30 | 16班 | ||

| 18班 | |||

| 31 | 19班 | ||

| 32 | 21班 | ||

| 22班 | |||

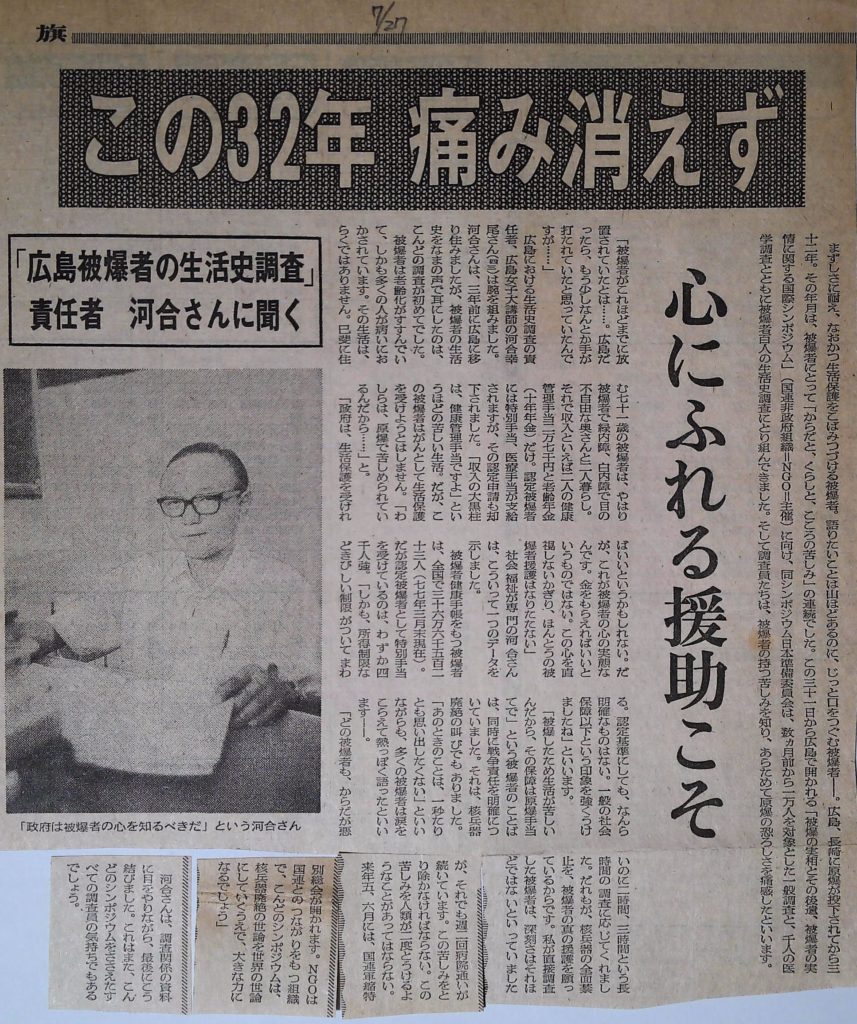

| 32 | 被爆者の感想から | ||

| 山田寿美子 | |||

| 33 | 市岡正憲(広島県被団協副理事長) | ||

| 34 | SSDⅢ第3回国連軍縮特別総会での演説から | ||

| ペレス・デ・クエラル国連事務総長 | |||

| 36 | ロバート・G・ムガベ ジンバブエ 大統領 | ||

| 40 | 竹下登 日本首相 | ||

| 43 | エドアルド・A・シュワルナゼ ソビエト連連邦外相 | ||

| 49 | ジョージ・P・シュルツ アメリカ合衆国国務長官 | ||

| 53 | SSDⅢ閉会に際しての国連事務総長の声明 | ||

| 54 | 竹下首相演説に対する抗議声明 | ||

| SSDⅢ閉会に際しての日本原水協赤松事務局長の談話 | |||

| 55 | 第二の「平和の波」開始にあたって広島・長崎からのメッセージ | ||

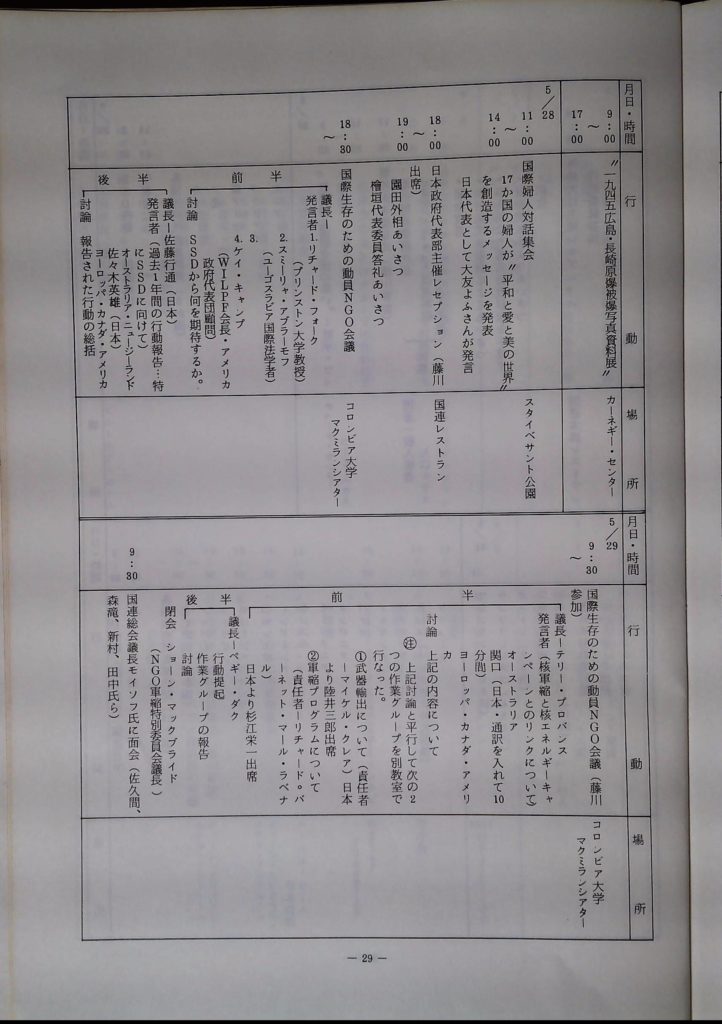

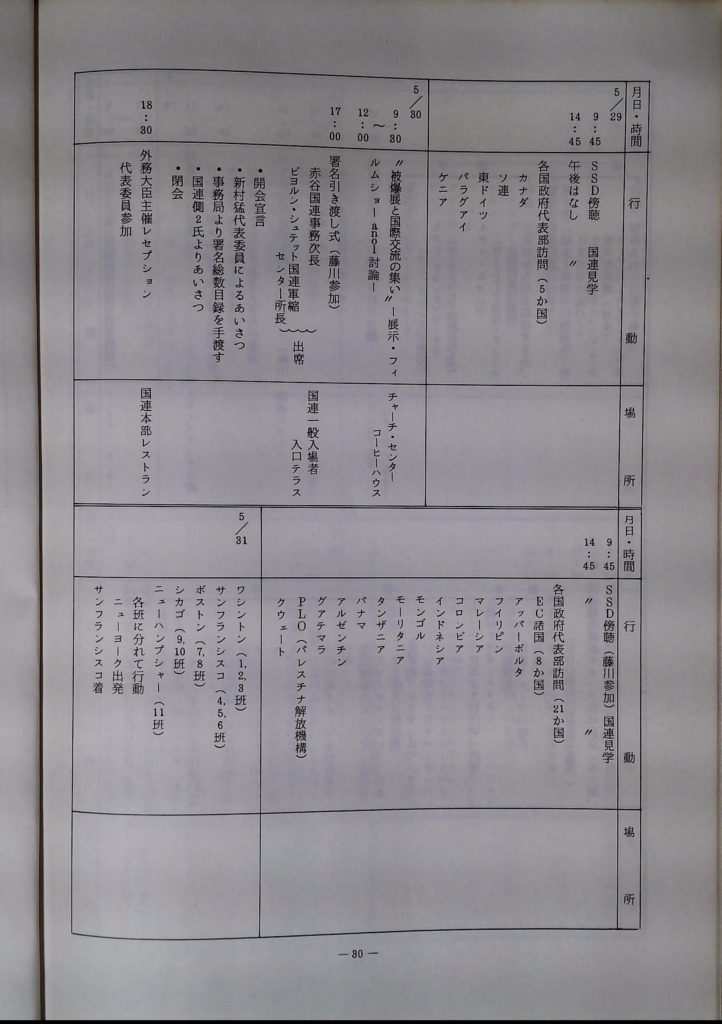

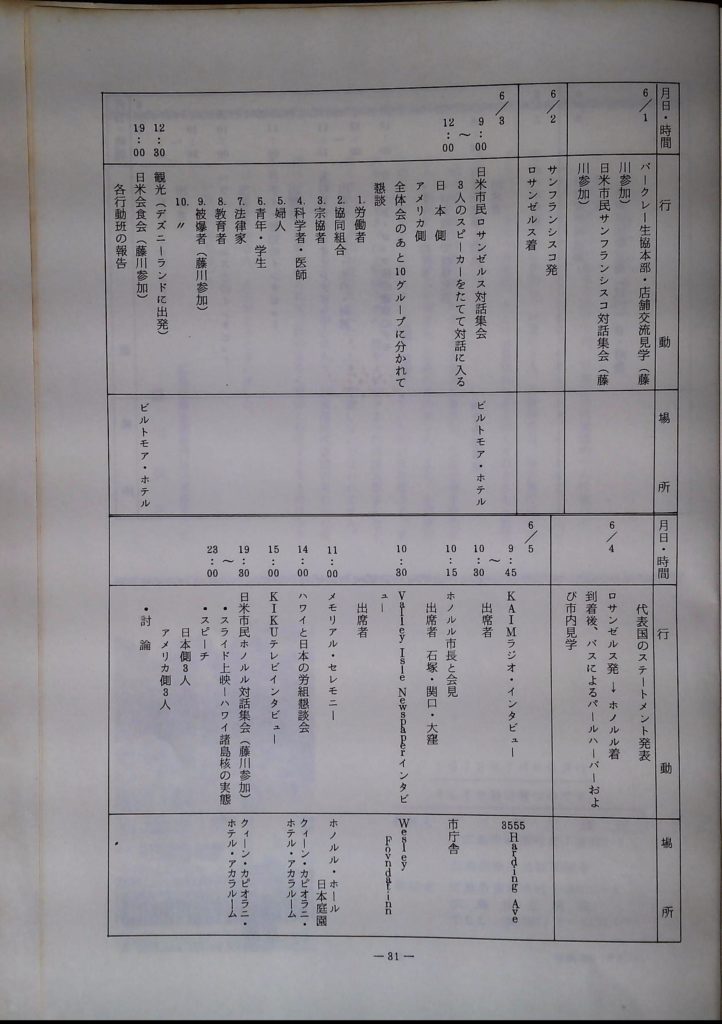

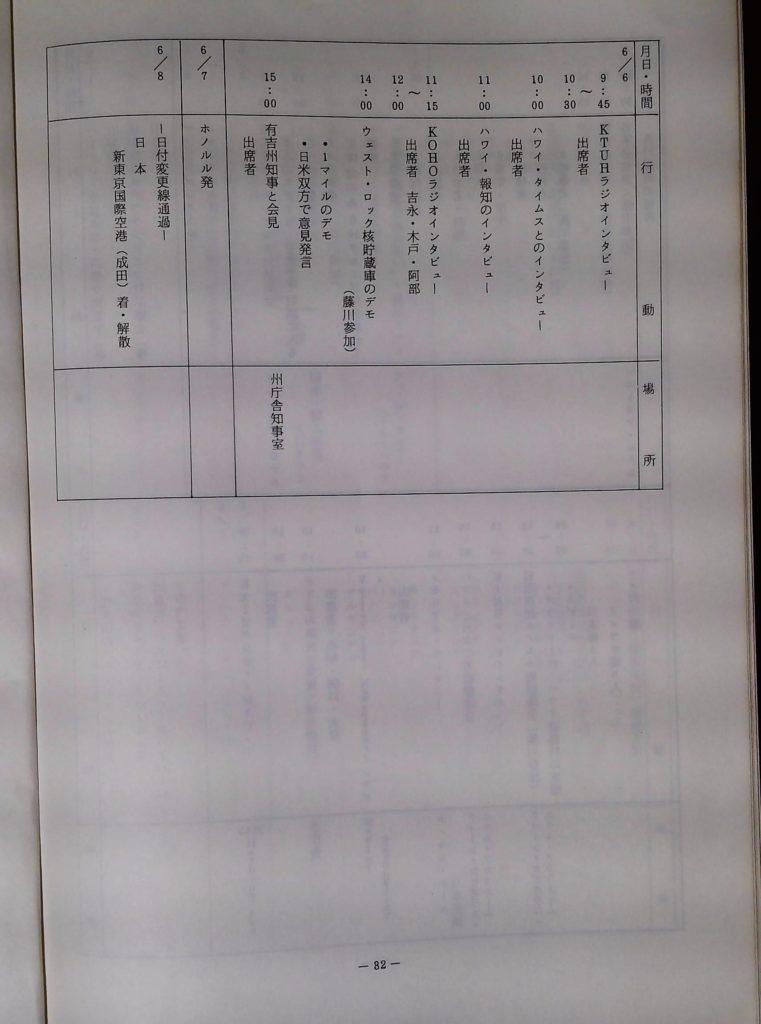

| 56 | SSDⅢ日本連絡会行動日誌 | ||

| 58 | |||

止