広島女学院大学宇吹ゼミ20090303

止

広島女学院大学宇吹ゼミ20090303

止

資料年表:宇吹ヤス

| 年月日 | 事項 | 備考 |

| 1921 | ||

| 0119 | 誕生。 | |

| 1999 | ||

| 0925 | ヤスの実家でいとこ会 1999年9月25日。 | |

| 2022 | ||

| 0703 | ヤス、死亡。 | |

| 0704 | 宇吹ヤス葬儀。 | |

| 0811 | 宇吹ヤス法事。円福寺。 | |

止

日本史研究室の歩み<抄>

小葉田淳(1905~2001):国史学第1講座

赤松俊秀(1907~78):国史学第2講座

小葉田が昭和44(1969)年、赤松が昭和46(1971)年に退官を迎えるまで、2人は事実に基づいた堅実な学風を自ら堅持しつつ、自由奔放な戦後の若者の学問的成長を温かく見守り、多くの個性的な研究者を育て上げた。

岸俊男(1920~87):国史学第1講座

岸が教授に昇任した前後は、学生運動の昂揚期に当たっており、荒れる学生を前にして、岸は国史学の主任教授として常にこれに誠実に対処しながら、学問のあるべき形を身をもって示した。

朝尾直弘(1931~)

昭和43(1968)年に助教授になった朝尾直弘(1931~)は、第1講座の岸を助け、実質上は小葉田退官の後を受けて、近世史を講じた。当初は幕末期を研究した朝尾はやがて近世初期に研究の力点を移し、『寛永時代の基礎的研究』(1964年)で学位を得た。昭和55(1980)年に第2講座の教授に昇任した朝尾のもとで、「大学紛争」によって中絶したままになっていた読史会の大会が昭和60(1985)年秋に再開された。また長年の懸案であった文学部附属博物館の改築がなり、蒐集の古文書・古記録類は設備の整った新館の収蔵庫に収納された。朝尾は学生部長、附属図書館長などを歴任する一方、織豊政権、鎖国、身分制、都市論など近世社会に関する理論的、実証的な研究によって長く学界の指導的立場を保ち続けた。

能平のAgora一河音能平追悼文集(刊行委員会<河音久子気付>20041011)

内容<作業中>

| 頁 | |||

| 大山喬平 | 刊行の辞 | ||

| 003 | 弔辞 | ||

| 019 | 河音能平の遺稿 | ||

| 085 | 河音能平の歴史学 | ||

| 125 | さまざまな出会い | ||

| 127 | 甲南のころ | ||

| 151 | 「Agora」のころ | ||

| 164 | 陳列館の前後 | ||

| 208 | 大阪市大のころ | ||

| 252 | 関西大学大学院 | ||

| 257 | 学問の先輩・友人・後輩 | ||

| 293 | 国際交流・資料の国際比較 | ||

| 333 | 家族 | ||

| 351 | 略歴・著作目録 | ||

| 371 | お礼にかえて | ||

止

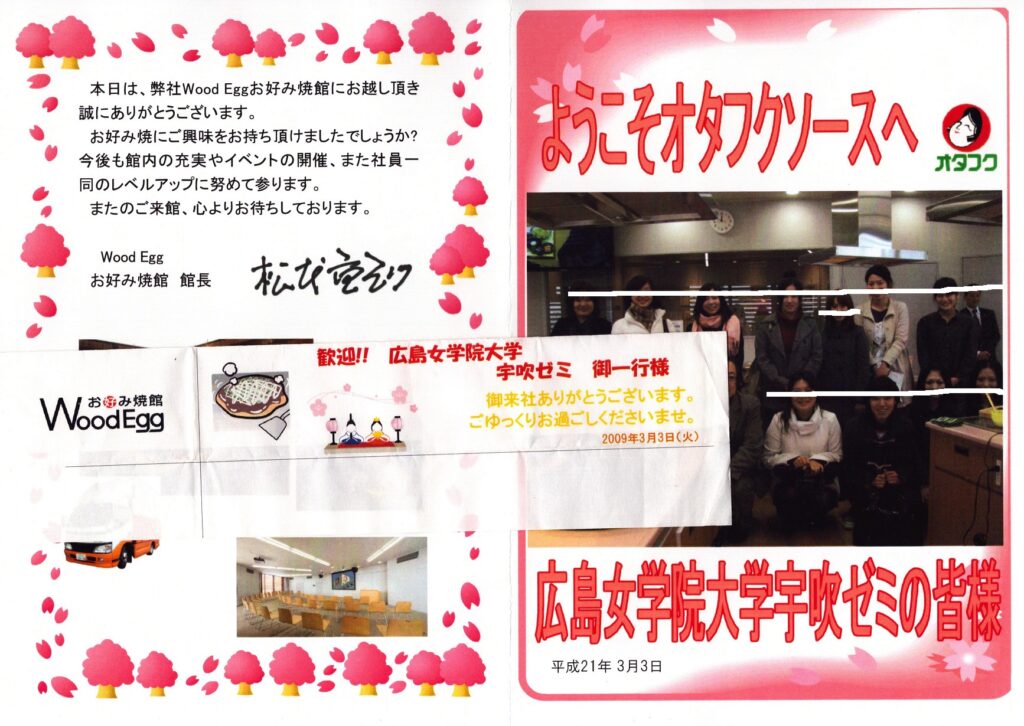

ヤスの旅一覧(国内)

|

|

|

止

いとこ会

| 1999年9月25日 会場:ヤスの実家 |

|

| 撮影:宇吹暁 |

第31回おんど会 2003年2月8日 会場:戸田本店(音戸町)

|

| 黄印は社会科教員。後列右から2番目=加納恒治先生 |

| 久留島恵一先生 |

|

| 佐々木優秋先生 |

|

止

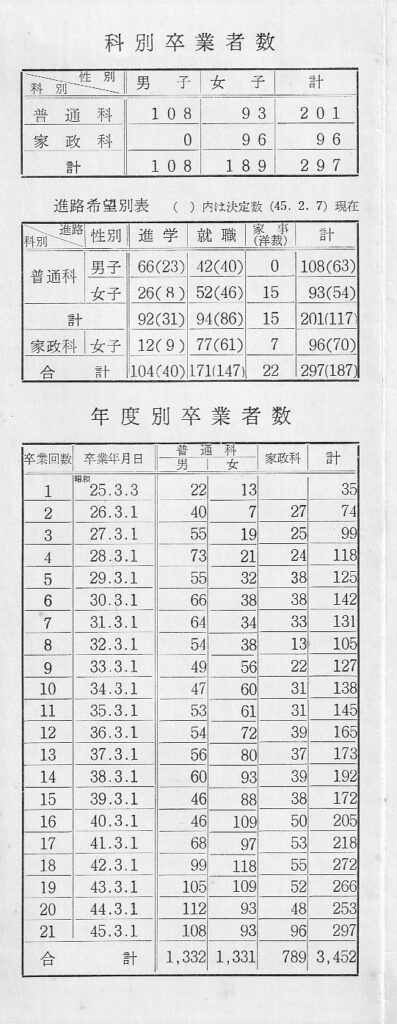

広島県立音戸高等学校第21回卒業証書授与式

|

|

止

広島県立音戸高等学校の日々(抄)1969年10月1日~

| 月日 | ||

| 1969 | ||

| 0930 | 職員会議 宇吹着任の挨拶 | |

| 1002 | 朝礼 着任式(宇吹) | |

| 1006 | 高教組本部オルグ 副委員長 11・13の斗いについて | |

| 職員会議 高校生の政治活動について 部落研と安保 | ||

| 1007 | 今日より2週間、1年5組のHR | |

| 1011 | [職員会議]②同教報告 広相就職差別事件に関連して | |

| 1017 | 職員会議 ②高同教大会(臨時時間割)今日・明日 | |

| 1021 | [職員会議]④同和講演会 22日(水)9:20~12:00 正覚寺 講師・広大 後藤陽一 | |

| 1028 | 本部オルグ | |

| 1102 | 文化祭 | |

| 1224 | 終業式 | |

| 1970 | ||

| 0108 | 始業式 | |

| 0209 | 3年期末試験。~14日。 | |

| 0301 | 卒業式。 | |

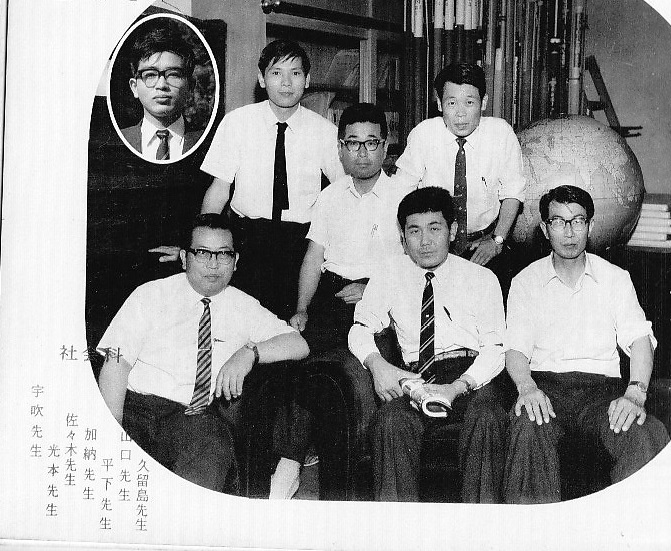

| 社会科教員集合写真 | ||

|

||

| 出典:『Graduation Memory 21th 1970 音戸県立音戸高等学校』(卒業アルバム) | ||

ヤスの自分史:原爆・終戦

昭和二十年八月六日。

私と母は内のの谷という所へ畠を借りていたので朝行く途中、原爆の閃光を見た。自分の眼の前がピカットと光った。何か普通より違う感覚である。爆音が聞こえたので空襲だと直感。母と走って梅林の防空壕へ入らしてもらった。静かに爆音がしなくなったので恐る恐る壕から出て広島の空を仰いだ時、あの原爆雲、もくもくと無邪気に広がる。あれを見たのである。

世界で始めての爆弾。誰も解らぬ。「ガスのタンクが爆発したのだそうだ」「新しい爆弾だそうだ」皆思い思いの事を話した。何時までも道路で話し合ったものだ。

其の中に、今の保育所が共済病院だったので、そこへ火傷の人がトラックで運ばれてきだした。みんな黒こげで仁王さんの様に大きくはれている人もいる。正視できない姿である。これは大変だと思った。警防団が召集され、広島へ救援にむかった。

下川さんには弟が召集あり、兄と妹が見送りに行かれ三人とも死なれた。堀田さんも親の家が広島なので救援に行かれた。肉親を求め来る日も来る日もみんな歩いた。命絶えた人は火葬にするだろう。探してもいない筈。それでも毎日探す人は絶えない。広島の惨状を直接見たのではないが、聞くのに胸が張り裂けそうだ。

九日、長崎も洗礼を受けた。

八月十五日。

終戦の詔勅放送あり。

この日岩神の畠へ母と仕事に行っていた。下の段が木村の墓所である。木村のおじさんが下から「おごうさん、もう防空壕は入らんでもええんで。戦争は終わったんじゃけん」びっくりした。大切な放送がある。玉音放送である。放心、虚脱、敗戦の足音の日々高まりを聞きながらも心の一部には神風を祈っていたのである。

起たざれば虚脱の闇に吸われいん 夫婦の日を信ず終戦

ひた踏みしがなべて虚構と知りし 今吐く息白し消ゆるたそがれ

虚構の長き橋踏み終えて狂わざるふし太き双掌を静かに凝視む

踏みしむる大地は揺れたり虚脱より起たねば命は子と共に絶ゆ

繰り言と笑われて吐く大正の苦汁を秘めて白し我が息

軍国の夢破れたり崩れゆく大地を踏みて子と共に佇つ

終戦の日の追憶を詠めば斯くの如し。