特集 広島平和記念都市建設法制定60周年(『平和文化』No_172、201006)

宇吹暁「広島平和記念都市建設法と平和への歩み」

平和都市法

広島平和記念都市建設法(以下、平和都市法と略称)は、その目的を、「恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設すること」(第1条)としている。

法制定に尽力した広島市出身の寺光忠参議院議事部長によれば、その趣旨は、次のとおりである(寺光忠『ヒロシマ平和都市法』、中国新聞社刊、1949年)。

日本は、新憲法において、あきらかに、戦争の放棄を宣言している。この恒久平和の人間理想を象徴し、同時にまた、わが戦争の放棄をも象徴するものとして、1つの都市を、この地上につくりあげるということは、日本の歴史においてはもとよりのこと、世界史的にみても大きな意義をもつものであろう。

平和都市法は、その後、国庫補助率の引き上げや国有財産の譲与などの形で、広島市の復興に大きく寄与した。また同時に、広島市の都市建設に、政府が今日に至るまで関心を寄せ続ける契機となった。1952年・53年に当時の内閣総理大臣であった吉田茂の広島市平和式典に寄せた式辞が残っているが、いずれにおいても、「世界の平和を目指して、民主々義に基く、文化国家を建設することは、わが国憲法の理想とするところであり」、「新しい広島市の建設」は、「平和的文化的なる日本国家の成長を表徴するもの」と平和都市建設の国家的意義を明らかにしている。その後も、総理大臣の挨拶のほとんどで、広島市の「平和都市」(1979年からは国際平和文化都市)建設への努力に敬意が表明されている。

戦災復興としての政府の事業は、1960年代後半に一応の収束を見る。しかし、この法律の精神は生き続けており、2000(平成12)年5月にも、この法律を適用することにより、爆心地近くの貴重な被爆建物である旧日本銀行広島支店が、国の重要文化財に指定されることを条件に、広島市へ無償譲与されることが決定された。

「被爆国」という言葉が、国内で広く使用されるようになるのは、1954年3月のビキニ水爆被災事件以降のことであるが、平和都市法の成立と展開の背景には、議会や政府の「被爆国」としての自覚を確認することができる。また、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(原爆医療法と略称。1957年4月施行)や閣僚・総理大臣の平和式典への参列(1960年代半ば以降)、広島・長崎両市への国立原爆死没者追悼平和祈念館開設(2002年、03年)など、政府による原爆被害への新たな関与を通して、「被爆国」という認識の内実が形成されていると考えることができよう。

平和都市法が公布・施行(1949年8月6日)された当日に広島市長が読み上げた平和宣言には、次の文言がうたわれていた。

この地上より戦争の恐怖と罪悪とを抹殺して真実の平和を確立しよう。

永遠に戦争を放棄して世界平和の理想を地上に建設しよう。

これと同じ文言は、1947(昭和22)年の第1回平和祭(広島市平和記念式典の始まり)での平和宣言および翌年の宣言にも確認することができる。このことを考えれば、平和都市法は、広島市の意思が「法律の形式においてあらわされた、国民の意思の表明」(寺光前掲書)に高めたものといえよう。

寺光の構想がそのまま法律になったわけではない。彼は、法律名にある「広島」、「記念」、「建設」について、それぞれ、「一地域を限る特別法という感じを与える」、「原子爆弾を追想させたり又は戦災復興を連想させたりするだけ」、「物的な建設事業だけを目的としているかのよう」と違和感を述べ、ただの「平和都市法」が良いとしている。

広島の復興と原爆遺跡

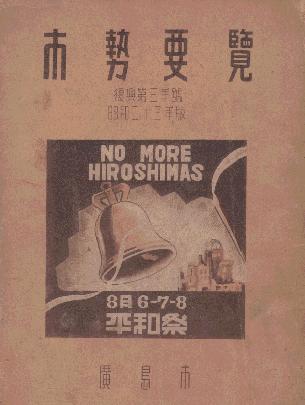

戦前の広島市には、「大本営跡、旧御便殿、広島行在所跡、第7回帝国議会仮議場跡、頼山陽旧居、国宝広島城、縮景園、広島護国神社、饒津神社、国泰寺等由緒深ひ史蹟等」があり、全国から観光客を引き付けていた。しかし、これらは「昭和20年8月6日の戦災により潰滅」した(『広島市勢要覧 1947年版』)。そのかわりに「新しい観光資源」と考えられたのが、「爆心地、元安橋、産業奨励館、相生橋、商工会議所、護国神社跡、大本営跡、芸備銀行、大阪銀行、山陽記念館、国泰寺の石塔、県庁跡、御幸橋ガスタンク」といった「原爆記念保存物」である(『同要覧 48年版』)。

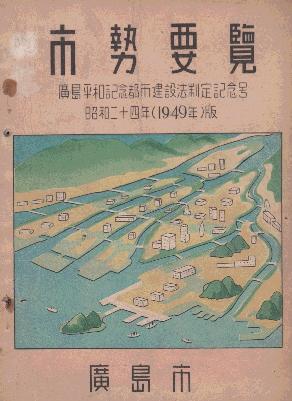

広島市の企図は当たり、「日本に来遊する国際観光客の殆んどが広島市の原爆遺跡探訪をその観光スケジュールに組入れ」たため、「外客専用の観光ホテルの設置が強く要望」された(『同要覧 49年版』)。

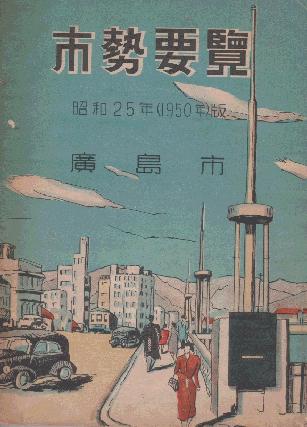

このような『市勢要覧』の記述は、広島市の都市復興の過程で、原爆遺跡が観光資源という大きな役割を担っていたことを示している。ところが、広島市の原爆遺跡に対する関心は、平和都市法の施行後、次第に薄れて行く。その代わり、新たな観光資源として「広島平和記念都市そのもの」や「原子爆弾による本市災害の一切の資料を一堂に蒐集して、8月6日を想起し、人類の恒久平和を祈念するため陳列室」(1955年に広島平和記念資料館として開館。通称「原爆資料館」)などが登場する(『同要覧 49年版』)。その後の『市勢要覧』を見ると、「平和記念館」・「原爆資料館」・「平和大橋」「慰霊碑」など、平和都市法に基づいて建設された施設が新たに加わってゆく。1950年の市勢要覧の表紙は、原爆投下の目標となった相生橋と思われる橋の向こうに近代的なビルが並ぶ図柄であり、本来存在するはずの「旧産業奨励館」(原爆ドーム)の姿はない。

50年度版には原爆ドームが消えている!!!

広島市が原爆ドームの保存に乗り出すのは、1966年のことである。それまで保存に消極的だった浜井信三市長が保存募金活動では先頭に立った。しかし、浜井の場合、原爆ドームを「唯一」の「原爆の跡」と考えており(浜井の原爆ドームの保存に向けた「訴え」)、他の遺跡に目が向くことはなかった。

被爆資料は、一般に、「原爆の痕跡をもつ資料」と考えられてきた。ところが、1979年には、必ずしも被爆の痕跡を残していない「被爆樹木」が、さらに1985年には解体された広島市庁舎の礎石である「被爆石」も被爆資料と考えられるようになった。これは、被爆資料の基準が、「被爆の痕跡」から「被爆当時に存在していたもの」に変化したことを示している。

平和都市の現状と役割

平和都市広島の政府とのつながりは、復興のための都市計画でいえば建設省(現在の国土交通省)から始まり、1970年代後半からの国際的な反核運動の高まりの中で、外務省と密接な関係を持つようになる。被爆40周年に当たる1985年に、広島市は長崎市とともに、初の「世界平和連帯都市市長会議」を開催し、政府レベルとは別に、都市同士の連帯による平和構築の努力を積み重ねている。さらに近年では、文化庁(文部科学省)との関わりを深めている。平和都市施設の中核をなす原爆ドーム・広島平和記念資料館・広島平和記念公園は、同省によりそれぞれ史跡(1995年6月)、重要文化財(2006年7月)、名勝(07年2月)に指定された。このうち、原爆ドームの史跡指定は、世界遺産リストへの登録へ向け、それまでの史跡の基準を変更しての指定であり、残る2件の指定も、戦後の建築物として、また、戦後建設された公園として初の指定であった。

文化財としての評価は、とりもなおさず平和都市が歴史的な扱いを受けていることである。歴史化する平和都市には、新たな歩みが求められるであろう。原爆遺跡は原爆ドームだけでない。旧日銀広島支店やアンデルセン、レストハウスなど広島の遺跡にとどまらず長崎の遺跡をも巻き込む世界遺産の拡大登録が考えられないだろうか。広島の景観は、城下町の軍事都市化、原爆と復興により大きな変貌をとげ、さらには現在の都市再開発で新たな変化の波に直面している。平和都市の景観はどうあるべきか、近代のみならず近世の文化を貫いて見直す視点の出現も期待される。