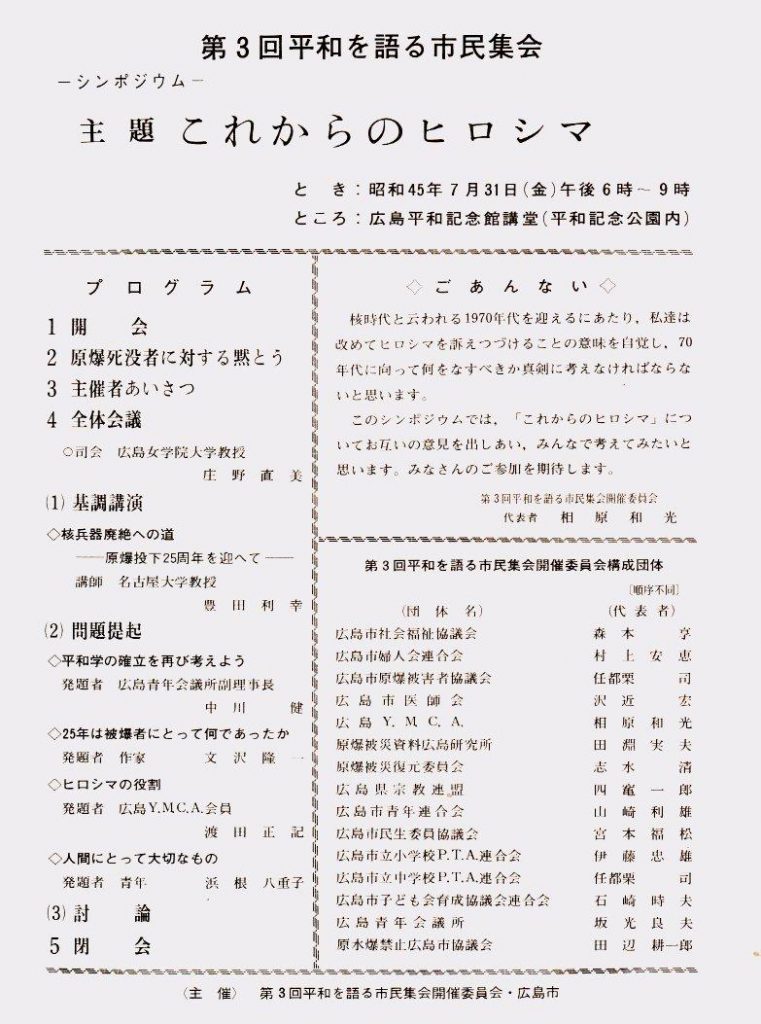

第3回平和を語る市民集会

シンポジウム:これからのヒロシマ

1970(昭和45)年7月31日

第3回平和を語る市民集会構成団体

広島市社会福祉協議会

広島市婦人会連合会

広島市原爆被害者協議会

広島市医師会

広島YMCA

原爆被災資料広島研究所

原爆被災復元委員会

広島県宗教連盟

広島市青年連合会

広島市民生委員協議会

広島市立小学校PTA連合会

広島市立中学校PTA連合会

広島市子ども会育成協議会連合会

広島青年会議所

原水爆禁止広島市協議会

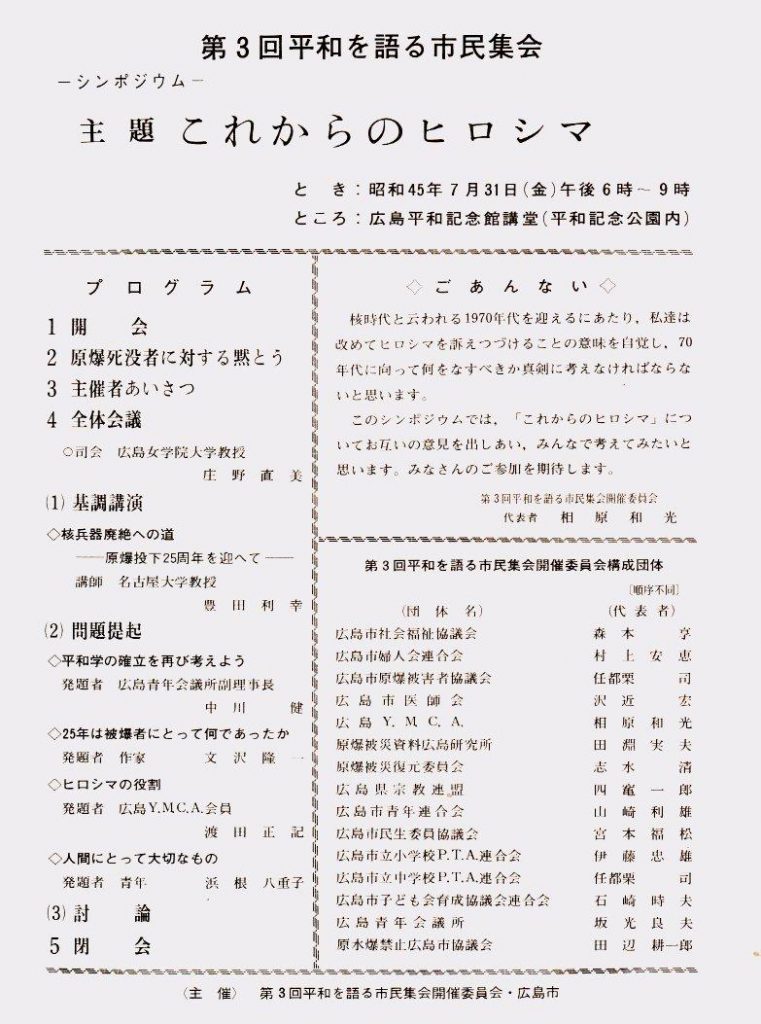

第3回平和を語る市民集会

シンポジウム:これからのヒロシマ

1970(昭和45)年7月31日

第3回平和を語る市民集会構成団体

広島市社会福祉協議会

広島市婦人会連合会

広島市原爆被害者協議会

広島市医師会

広島YMCA

原爆被災資料広島研究所

原爆被災復元委員会

広島県宗教連盟

広島市青年連合会

広島市民生委員協議会

広島市立小学校PTA連合会

広島市立中学校PTA連合会

広島市子ども会育成協議会連合会

広島青年会議所

原水爆禁止広島市協議会

8月6日の「原爆の日」の指導について(広島県通知)

1969年7月14日

広教委指第311号

昭和44年7月14日

各教育事務所長殿

各県立学校長殿

各市町村教育委員会教育長殿

各私立小・中・高等学校長殿

広島県教育委員会教育長

(指導課)

広 島 県 総 務 部 長

(総務課)

8月6日の「原爆の日」の指導について

(通知)

8月6日の「原爆の日」を中心として、広島市では原爆についてのいろいろな行事がいとなまれることになっております。

ところが、この日は夏季休業中の関係もあって、児童・生徒のこれらの行事に対する関心は、テレビ・ラジオ・新聞等を通じて知る程度であり、「原爆の日」についての関心も年を経るにつれて漸次薄れてきている現状であります。

原爆の被害をうけた広島市をもつ広島県の県民としては、この際、「原爆の日」についての認識を新たにし、平和への関心を深めることは、教育的にも意義あることと考えます。

すでに、広島市の学校においては、従前からこのことの計画的な指導に取り組んできておられますが、県下の各学校においても下記事項にご留意のうえ、適切な指導が行なわれるようご配意願います。

記

1.基本的態度

昭和20年8月6日は、広島市に人類最初の原子爆弾が投下された日であり、これを契機に全人類が平和への悲願に立ちあがった歴史的な記念すべき日である。

県下の各学校においては、この8月6日の「原爆の日」について、地域の実情や学校の実態に即して計画的に取り上げて指導することが望ましい。

なお、平素の教育活動においても、平和への理解や関心を深め、戦争のもたらす人類の不幸について深く考えさせるとともに、平和を希求する態度を育成するように努めることがたいせつである。

2.指導の観点

「原爆の日」の意義を理解させるとともに、いっそう平和を願う心情や態度を育てる。

3.指導の内容

地域、学年等によりちがいがあろうが、主題的な扱いにおいては、たとえば、次のようなものが考えられる。

・「原爆の日」について

「原爆の日」の意義

原爆死没者慰霊式・祈念式について

・原爆をうけた人びと

原爆の被害、被爆者の現状

原爆病院

・平和への願い

原爆慰霊碑 原爆の子の像 原爆ドーム

4.指導の機会と場

・適当な機会をとらえて、「原爆の日」について指導する。

・社会科などの教科の指導内容と関連づけて指導したり、ホーム・ルーム、学校行事等で、「原爆の日」に関連した主題を設けて指導したりする。

5.取り扱い上の留意事項

(1)校長以下全職員が、この指導についての研究の機会をもち、共通理解を図るとともに、児童・生徒の実態に即した指導の詩画を立てること。

(2)地域に関係の深い事例を取り上げるなど、できるだけ具体的に取り扱うこと。

(3)児童・生徒の発達段階に応じて、内容程度・取り扱い等を考慮すること。

(4)現実の具体的な国内問題や国際問題などと関連づけて取り扱う場合には、いろいろな立場や考え方があることを理解させ、広い視野にたって平和のあり方について考えさせるようにすること。

(5)特定の立場や考え方に偏した取り扱いにならないように留意すること。

備考 なお、参考までに、広島市教育委員全編集(昭和43年)の資料を添えます。

◎参考資料(広島市教育委員会編集)「原爆記念日」

広島県被爆教師の会 1969年3月26日発足

出典:「広島教育時報」第613号広島県教職員組合 全分会版 昭和44年4月5日発行

広島県被爆教師の会発足 平和教育の推進に新たな飛躍

三月二六日午後一時、教育会館で”被爆教師の会”の結成式がおこなわれた。この会の結成については、早くから問題提起がされていたが、ようやく、六八年度広教組定期大会で結成への助成が決められて軌道に乗ったもので、被爆教師にとって待たれていたものである。会員約一千名(小中学九四九名、高校・○Bは集約中)で、この日集まったのは二三支部代表である。

集会は、この運動を推進してきた石田明先生の司会ですすめられた。会結成にいたる経過報告や『原爆被爆教師実態調査』の結果が発表され、また平和教育の問題についても、教科書から次第に原爆のことが消されようとしており、教師自身の被爆体験も埋没されつつあり、小中学生が原爆のことについてあまりにも知らない‐-などの問題が出された。参会者からもさまざまな問題点や考えが出される中で、『広島県原爆被爆教師の会結成にいたる経過』、『広島県原爆被爆教師の会規約』、『四十四年度活動方針』等が承認、決定され、当面の取り組みをお互いに確認し次の役員を選出して集会を終えた。

会長石田明(広教組副委員長)、副会長空辰男(広島支部)、同大畠泰造(佐伯支部)、事務局広教組教文部。

活動方針会規約当面の取組みなどについては次のとおり。

会結成にいたる経過

昭和四三年六月、広教組定期大会で「被爆教師の会」結成を決定。七月広教組要求で、県人事委が被爆教師の定期検診を「特別休暇」とする。十月市内、周辺の被爆教師有志により、第一回準備会、市内、安芸郡内の中学校数枚で、生徒の「原爆意識調査」を行なう。十一月第18次県教研で平和教育特別分科会が設けられ、そこで「平和教育教材編集委員会」を設置するなど「被爆教師の会」の組織化の促進をきめる。四十四年一月、被爆教師の実態調査をはじめる。日教組第18次全国教研(熊本)で”原水爆問題をすべての教室で”とアピール。

広島県原爆被爆教師の会規約〔略〕

昭和四四年度活動方針

原爆で被爆した県内小・中学校の教師は、県教委の調査によると九四九名をかぞえ、(被爆手帳所持者のみ、特別手帳八四二名、一般手帳一○七名、教育事務所別では、広島五○五名、海田一八一名、可部一二九名、三原七四名、福山二九名、三次五八名)被爆しながら原爆手帳を持たない人がなお多数いると推測される。「被爆教師調査」をみても、疲れやすく、被爆による持病に悩み、更にいつ発病するかわからない原爆症におびえるなど、強い日常的要求があります。

十年前までは、子供たちは肉親や近所から原爆について聞いていましたか、今はそれも少なく学校でさえもほとんど話されていない状態です。昨年十一月の第18次教研集会では「平和教育特別分科会」が設けられ、そこで①子供たちが原爆についてほとんど知らないという傾向は、何時頃から、なぜそうなったか。②戦争の原因や原爆が投下された理由。⑥戦争や原爆は過去のもので、今は平和で幸せだといううけとめ方。④戦争をなくし、核兵器の完全禁止、平和を守る力は何で、どうしてつくるかなどについて討議し、「広島平和教育教材編集委員会」をつくることをきめた。当面、次の活動にとりくみます。

1、「被爆教師の調査」を早急に完了し、原則として地区支部ごとに支部組織を確立します。

2、これと平行して、被爆当時を語る”連絡会”を開き、体験記や、すでに使われている平和教育教材、実践記録などの資料の収集や日常的な権利要求を集約します。

3、児童生徒の意識調査を引き続き実施し、全国的にも描出調査を実施します。

4、映画「ひろしま」のプリントを再録画し、この上映運動をすすめます。

広島市教育委員会 「原爆記念日」の取扱いについて

1968年7月16日

もくじ

1ねらい

2機会

3取扱い上の留意点

4取扱い例

資料

1原爆記念日

2被爆者について

3被爆者健康手帳

4原爆病院

5原爆障害者章

6平和記念都市建設法

7世界連邦運動と広島市について

8市民道徳について

1.ねらい

原爆記念日(8月6日)の意義を理解させるとともに、「平和都市広島」の市民としての自覚を深め郷土の発展に努力し、世界の平和に貢献しようとする態度を育成する。

2.機会

夏休暇の事前指導、または休み中の児童生徒の登校日(8月6日以前)などの機会をとらえて、生活指導の一環として、全校または学級で取扱う。

3.取扱い上の留意点

(1)児童生徒の発達段階をじゅうぶん考慮して、指導内容を選択すること。

(2)社会科学習や他の生活指導上の関連に留意すること。

(3)資料として、小学校3年社会科副読本『わたしたちの広島市』ならびに同指導書を参照するとよい。

4.取扱い例

| 内容 | 取扱い上の観点 |

| 1.夏休みの生活と社会的行事 | |

| 2.原爆記念日について | |

| ○原爆記念日の意義 | ○広島市を平和で文化のゆたかな町として発展させる覚悟をあらたにする日であること。 |

| ○原爆慰霊式、祈念式 | ○原爆死没者の霊をなぐさめるとともに、市民の平和を祈る願いのあらわれとして式典がおこなわれること。 |

| 3原爆をうけた人びと | |

| ○原爆の被害 ・核兵器のおそろしさ |

○原爆投下の被害の概要と、その恐ろしさを知り、平和をいっそう愛する気持ちを育てる。 |

| ○被爆者の現状 ・被爆者の健康診断(被爆者健康手帳) |

○多数の被爆者は今なお原爆症に伸吟し生活苦に喘ぎ、後遺症や遺伝の恐怖におののいて正常な活動力を失い、常人としての生活を持続することのできない日を送っている。 |

| ・原爆病院 | ○原爆病院で治療を受けている人のようすや、その人たちへ見舞やはげましの手紙を出す人もいることを知る。 |

| ・原爆障害者章 | ○原爆障害者を守る善意の運動のあることを知り、それに協力する態度を身につける。 |

| 4平和への願い | |

| ○めざましい戦後の復興 | ○市民の平和への願いが原動力になって、平和で文化的な町づくりが始められ、りっぱに復興したこと。 |

| ○平和記念都市 | ○市民の平和への願いが結集したものであること。 ○これからの広島市は平和記念都市としてふさわしく、ますます発展させなければならないこと。 |

| ○市民道徳 | ○平和記念都市の市民としての自覚がたいせつであること。 |

留意事項

・取扱いの内容や観点、また順序などについては、この取扱い例にこだわることなく、学校や児童生徒の実態に応じた計画をたてて実施することがのぞましい。

資料

1.原爆記念日

・毎年8月6日には平和記念公園で市民の平和を祈る切なる気持ちのあらわれとしての大行事が行なわれる。

〈原爆死没者慰霊式並びに祈念式〉

・原爆慰霊碑の「やすらかにねむってください、あやまちはくりかえしませぬから。」のことばは市民全体のねがいがほりこまれている。

・8月6日8時15分全市民は1分間の然とうをささげ平和を切望する広島市民の願いがこめられている。

・「はにわ」にかたどった慰霊碑に納められている原爆死没者名簿の記載人員は昭和42年8月現在で62、423人(男33、257人、女29、123人、不明43人)

(『わたしたちの広島市指導書』より)

2.被爆者について

「一般被爆者」と「特別被爆者」がある。

(1)当時広島市内で直接被爆したもの。

(2)原爆が投下されてから一週間以内に市内に入ったもの。

(3)死体の処理、救護等に従事したもの。

(4)その胎児

以上いずれかに該当する者が居住地の知事(広島市であるときは市長)に申請し「被爆者健康手帳」の交付を受けて始めて被爆者としての取り扱いをうけることになる。

この被爆者のうち、特に原爆の放射能を多量に浴びたもの、すなわち

(1)爆心地から3Km以内の区域内にあったもの、およびその胎児

(2)厚生大臣が原爆の傷害作用による疾病であると認定したもの

(3)爆心地から3Km以上の区域であったもので、健康診断の結果、特別の病気であると認められたもの。

(4)一週間以内の入市者で健康診断の結果、特別の病気であると認められたもの等については「特別被爆者健康手帳」が交付され、「特別被爆者」としての取り扱いを受ける。

(資料提供 原爆被害対策課)

3.被爆者健康手帳

・被爆者健康手帳は健康診断を無料で受けることができ、特別被爆者健康手帳は、病気やけがで医者にかかりたいときは、知事、市長が指定した病院医院で無料で診断・治療・投薬・入院等が受けられる。

・昭和43年6月1日現在の交付者数

総数94、900人

・特別被爆者健康手帳84、139人

・一般被爆者健康手帳10、761人

(資料提供 原爆被害対策課)

4.原爆病院(千田町1丁目9番2号 広島原爆病院)

・原爆にかかった人のために、赤い羽根共同募金によって、昭和31年9月20日に開院した。

・一般健康診断と精密検査は国費で行ない、治療は原爆手帳と社会保険を併用するので無料である。

・病室は170名収容できるベットがあり、現年入院患者は148名、通院患者は約150名である。

(昭和43年7月現在)

(『わたしたちの広島市指導書』より)

5.原爆障害者章

「原爆障害者を守る善意の運動」

・市内には、原爆によって機能障害になった人たちが22年を経たいまなお不自由な生活を送っておられる。このような被害された人たちに、少しでも幸せな市民生活を送っていただくよう、市民の愛の手によって、あたたかい社会環境をつくるため「原爆障害者を守る善意の運動」をおこしている。

・市では、この市民運動の対象を明らかにし、大きく盛りあげてゆくため、原爆障害者バッジをつくることにした。

・このバッジは、被爆者援護の一環として昭和42年10月広島市議会で決定したもので、認定患者や身体障害者手帳を持っている被爆者などにくばられている。

・バッジのデザインは広く一般から募集し43年1月31日審査委員会で決まった。原爆のきのこ雲を図案化したもので、三つの輪は被爆者の苦しみと団結、そして平和への願いを意味し、全体に芽の感じを持たせ、今後果てしなくひろがって行く未来を表現している。

(『広島市政と市民』2月15日号No.261より)

6.平和記念都市建設法

・昭和24年5月「広島平和都市建設法」は衆参両院を満場一致で通過し、つづいて7月住民投票の結果賛成絶対多数を得て、8月6日平和祭の当日公布され平和都市広島の建設の基礎を確立することができる。

・建設法の概要

「この法律は恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする。」という第一条の目標にはじまり、第七条にわたっているが、第二条以下はこの目的遂行のため必要な手続きを、およそ次の三点について規定している。

(1)その一は、国または地方公共団体は、広島市を平和記念都市として建設するために、特別の援助をしなければならないこと。

(2)その二は、広島市長は逐次建設事業の進捗状況を政府に報告し、政府はこれを国会に報告しなければならないこと。

(3)その三は、従前の戦災都市としての特別都市計画事業は、平和記念都市建設事業として変更すべきものであること

なお、この法律によって広島市は多くの国有財産の無償譲与を受けている。

(『わたしたちの広島市指導書』より)

7.世界連邦運動と広島市について

・この運動は、第二次世界大戦が始まる以前にヨーロッパで起こったものである。わが国では、第一回世界連邦アジア会議の本会議が、昭和27年11月に広島市で開催され、議長を賀川豊彦とし、主としてアジア地域の代表によって、この運動推進のための協議が行なわれた。続いて、第二回アジア会議が昭和29年11月に東京・広島その他各地で開催されたが、広島市議会はこれを機会に世界連邦精神にのっとって、平和の道を進むことこそ広島市民の使命であるとし、世界連邦都市宣言を採択した。

世界連邦都市宣言

われらは、人類の福祉増進のため全世界の人人と相結んで、世界連邦建設の趣旨に賛同する都市たることを決意する。広島市は世界の広島市として、永久の平和都市であることを確認する。

右宣言する

昭和二十九年十月三十日

広島市議会

(『わたしたちの広島市指導書』より)

8.市民道徳について

・市民道徳は、平和記念都市建設法の成立当時、平和記念都市にふさわしい市民の教養や品位の向上のために、一般市民から公募したものを10項目にまとめて作られたものである。したがって社会的に果たした役割は大きいが、作成当時より十数年も経過した今日では、今少し市民の心にアッピールする清新で内容の豊かなものが望まれている。

(『わたしたちの広島市指導書』より)

・広島市民道徳

1強い信念を持って、平和のためにつくしましょう。

2正直で謙虚な市民になりましょう。

3思うことを正しく言える市民になりましょう。

4言葉は静かに愛想よくいたしましょう。

5他人のことについて、よくないうわさをすることをやめましょう。

6会合の時間をさちんと守りましょう。

7交通規則を守り、老幼婦女子に席をゆずりましょう。

8公園や、道路に紙くずやきたない物をすてないようにしましょう。

9草木鳥獣を愛しましょう。

10服装を正しく胸をはり、大手を振ってあるきましょう。

広島平和文化センター条例

1967(昭和42)年10月13日 条例第36号

(目的及び設置)

第1条 平和に関する諸問題の総合的な調査研究、国際文化会館建設の調査及び企画、平和に関する事業及び行事の企画及びその実施の推進、平和記念施設を中心とする文化施設の整備及び管理の基本的かつ総合的な方針の策定及びその実施の推進等を行ない、もって、世界平和の確立と人類の福祉の増進に資するため、広島平和文化センター(以下「平和文化センター」という。)を設置する。

(位置)

策2条 平和文化センターは、広島市中島町広島平和記念館内に置く。

(業務)

第3条 平和文化センターは、次の業務を行なう。

(1)平和に関する諸問題の総合的な調査研究を行なうこと。

(2)平和に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び利用に供すること。

(3)国際文化会館建設の調査及び企画に関すること。

(4)平和に関する事業及び行事を企画し、及びその実施を推進すること。

(5)平和記念施設を中心とする文化施設の整備及び管理の基本的かつ総合的な方針を策定し、その実施を推進すること。

(6)平和関係諸団体との連絡調整に関すること。

(7)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。

(職員)

第4条 平和文化センターに、局長その他必要な職員を置く。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

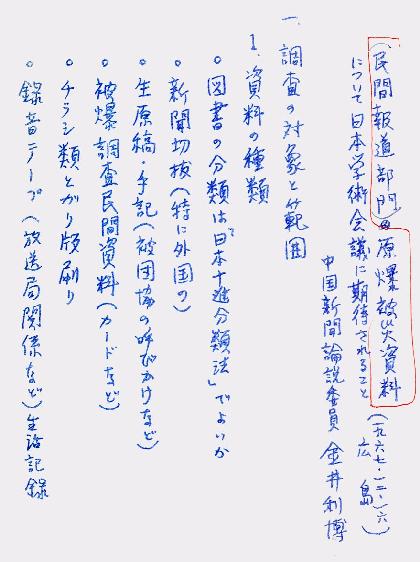

金井利博「原爆被災資料(民間報道部門)について日本学術会議に期待されること」

1967年12月16日

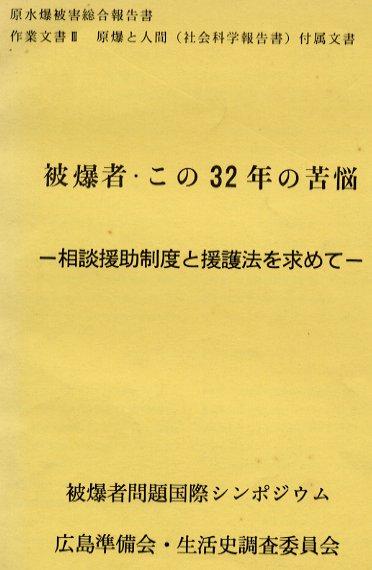

被爆者問題国際シンポジウム広島準備会・生活史調査委員会(編) 『被爆者・この32年の苦悩

-相談援助制度と援護法を求めて-』

『白いチョゴリの被爆者』 (広島県朝鮮人被爆者協議会編、労働旬報社、1979年7月15日)

広島県朝鮮人被爆者協議会(朝被協)は1975年8月2日発足.本書には広島で被爆した18名の朝鮮人被爆者の証言を収録.他に、朝被協による朝鮮人被爆者実態調査結果も発表.

目次

| 肉声を聞く(松本清張) | |

| スニのための鎮魂歌(許南麒) | |

| Ⅰ | なぜこんな体になったか忘れんでほしい(李永淳) |

| 1 強制連行で炭鉱夫に いわれた次の日にはもう家族と別れ/膝をまげ首までまげて穴を掘りました 2 怪我人の列が一日中続いとった 3 原爆スラムにバラックをたてて |

|

| Ⅱ | 劫火のなかに息子の焼かれるのをみて-戦争は私の家族何人を奪おうというのでしょう(辛福守) |

| 1 『皇国臣民』につくりあげられて ”おしっこ”がいえずにおもらしする子供たち/日本に淡い期待をいだいてきたが 2 燃える体に学生服のボタンが三つ並んでいました 屍の間でかろうじて息をして/死なんぞ-子供二人につづいて夫も 3 重なる惨劇-黒人兵に射殺された弟一家と兄の死と 4生命あるかぎり |

|

| Ⅲ | 犬のように殺されてたまるか-連行・逃亡・拷問のはてに(鄭順南) |

| 1 ”鮮人”は豚以下だそうです 畑にトラックでのりつけ連行することも/幾度かの逃亡失敗/豚に食わせる砂糖があってもおまえにはやらん 2 川もぎっしり死体で埋められてました 3 日本人のあなたに考えてほしい |

|

| Ⅳ | 地獄絵のなかの差別-貴様!!朝鮮人のくせにギャアギャアいうな!(呉鳳寿) |

| 1 土地をとられて小作させてもらい 2 どこでも一番危ない仕事は朝鮮人 3 こんな目に遭うても-忘れられないあの言葉 4 一冊の本になるほどの苦難の末に 食べ物で二人の子を失い/朝鮮を二度と植民地にしない子に育った |

|

| Ⅴ | 売春婦に売られて(金末順) |

| 1 だまされて日本の遊かくへ 2 やっとつかんだ幸せを原爆に奪われて |

|

| Ⅵ | 日本人はわしらを人間と思うとらんかった(南貴浩) |

| 1 生きているのが不思議なくらいいじめられた 2 生き残ったのは部落の一割 3 朝鮮人は朝鮮へかえれといいよる-さんざこきつかっておいて |

|

| Ⅶ | 四六年間”楽しいこと”は一つもないです(鄭寿祚) |

| 1 一○歳で子守に出されました 2 人間かお化けか 3 植民地なんかなかったら 一人が泣いて四人を助けるつもりで/故郷へ帰って両親の墓まいりするまで生きたい |

|

| Ⅷ | 一瞬の黒い熱い大波におおわれて(呉乙鶴) |

| 1 被爆-空中から卵型みたいなのがピカッ 2 産まれる子供が次つぎと 3 私が非常に訴えたいこと 4 朝鮮人は死んでも灰も届けられない |

|

| Ⅸ | 雨が降っても学校に傘もってくるな-朝鮮ブタ朝鮮ブタとさげすまれ(権重判) |

| 1 炭鉱を脱走した一七歳年上の主人と結婚 2 人間がイワシのように並べられ-爆風で白いかたまりの被爆者も 3 苦しみの倍加-子供への民族差別 一家六人をかかえてヤミ米買い出し/学校でも就職でも |

|

| Ⅹ | だれのためになんのために-どうしてもいっておきたい就職差別(文七権) |

| 1 まるで強盗でした-ウュノムの仕うち 2 おまえは鮮人だから-日本での屈辱 3 追われて広島へ-被爆の苦痛 4 希望の子供らまで就職差別され-戦後も消えぬ苦しみと怒り |

|

| ⅩⅠ | おまえらみたいな奴 三厘でいくらでも手に入るんだ-逃亡生活・徴兵拒否のはてに(朴在寿) |

| 1 貧困と差別のなかで 2 逃亡生活 一年余の徴兵拒否の逃避行/徴兵検査-父連行の脅迫で 3 人間が木炭のように 4 日本人以下に扱われる理由はないのです |

|

| ⅩⅡ | ”新日本人”と口先ではいいながら(黄義錫) |

| 1 消えない思い出 2 戦争のために 朝鮮人は劣等人間だからつき合えばバカになる/ていよく日本政府の番犬につかわれて 3 どの人も裸同然でした 4 日本のためにのみ働かされてきたのに |

|

| ⅩⅢ | 広島の街が大地に叩きつけられたように(柳昌洙) |

| 1 太陽が黒くみえた 2 心のやすらぎがほしいんよね 3 子孫が二の舞をふんでは死にきれん |

|

| ⅩⅣ | 歴史の底で死んだ母(鄭文玉) |

| 1 どの家庭も食べ物をあさる生活 卑屈な運命をたどる旅立ち/夢を破られた父との再会 2 日本が手を上げるならもっと早ければ 3 せめて人権だけでも-新憲法下でも変わらない仕うち 4 いまも暗い歴史を背負い |

|

| ⅩⅤ | 子供らに希望を語りつづけて-朝鮮人被爆教師として(朱碩) |

| 1 故郷も生活を荒らしまくられて 2 死の行列はあとからあとからつづき 3 反戦・平和・民族教育の灯を守るために 4 父母たちはなぜ被爆したか、なぜ原爆は落とされたのかを教えて |

|

| ⅩⅥ | 土地・言葉・故郷・八人の肉親を奪われて |

| 1 全財産を奪われて 2 血のようなくやし涙-妻も兄も八人の肉親を失い けん命に生きる人間のすべてを奪った原爆/なぜ最も善良なものが最も過酷な運命を 3 放置された被爆者のために |

|

| ⅩⅦ | 顔をみて”つける薬はない”と無視しました-事実を互いの民族がみつめあってこそ(閔基鎬) |

| 1 一日も胸をはって生きられなかった少年の日日 2 原爆と空襲のなかで 気づかずに積みあげた死体の脇に寝て/むごい体験 3 日朝のほんとうの交流をつくるために |

|

| ⅩⅧ | この世に生まれた価値を失わないために |

| ⅩⅨ | 被爆朝鮮人問題と「朝被協」(李実根) |

| 1 被爆朝鮮人の由来 | |

| 一 在日朝鮮人の形成 二 軍都ヒロシマ-朝鮮人ヒバクシャ |

|

| 2「朝被協」の結成と活動 | |

| 一 その結成と足跡 二 在広朝鮮人被爆者の実態調査 |

|

| あとがき | |

| 表紙絵・文中カット四国五郎 |

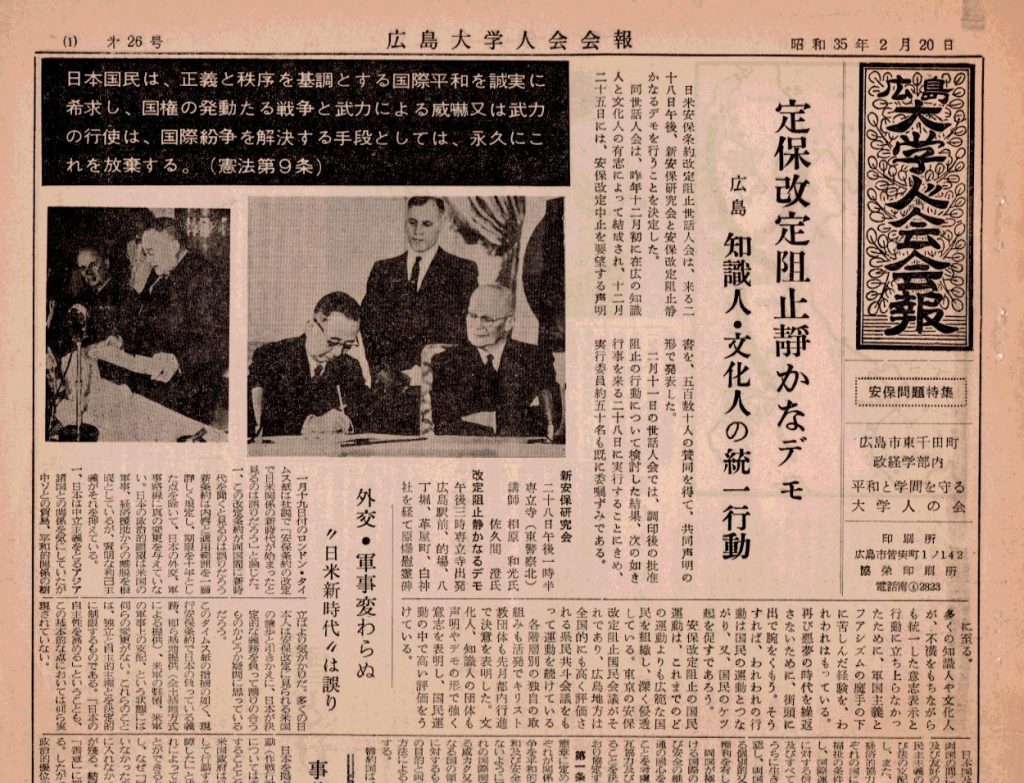

平和と学問を守る大学人の会会報第26号

平和と学問を守る大学人の会会報第26号

1960年2月20日

『原爆被害の実相と被害者の苦しみ』 日本原水爆被害者団体協議会 1959年8月6日発行

目次

序 筆者紹介 まえがき 1 原爆によってどのような物理的被害を受けたか 1 原爆が爆発した瞬間の被害 2 残留放射能による被害 2 原爆症とはどのような病気か 1 原爆症の統計的研究 2 放射線は被害者の身体にどんな変化を与えているか 3 被爆者の生活にはどのような苦しみがあるか 1 被爆者の家庭生活のなかの苦しみ 2 被爆者の職業生活のなかの苦しみ 3 被爆者の苦しみと要求 4 被爆者の社会意識 4 被害者の救援はどこまで進んでいるか 1 医療法はどこまで役に立っているか 2 完全な医療保障と生活保障の実現のために むすび-救援運動と原水爆禁止運動とのむすびつきを深めるために 付「被爆者を囲む懇談会」への被害者代表の訴え 執筆者紹介

1 庄野直美 広島女学院大学助教授・物理学 佐久間澄 広島大学理学部教授・物理学 小川修三 広島大学理学部助教授・物理学 2 杉原芳夫 広島大学医学部助教授・病理学 3 山手茂 広島女子短期大学講師・社会学 4 石井金一郎 広島女子短期大学助教授・政治学 まえがき(抄)

被爆者の現状についての社会科学的な研究は、今までに極めて乏しかったので、今年初め日本原水協・被団協の依頼によって組織した「広島・長崎原爆被爆者調査団」がおこなった、431名の被爆者の面接調査および救援活動、救援機関の調査の結果を参考としてまとめている。