特別論文編22 原爆と広島大学(構想)<作業中>

宇吹 暁(2004.8.23 於 広島大学文書館)

はじめに

*広島大学という組織の被爆体験史=広島大学として被爆体験をどう受け止めたか。また、それとどう向き合ってきたか。

タイトル変更?「被爆体験と広島大学」。

* 人的被害状況

| 校名 |

在籍者概数 |

1945年末までの被爆死没者数概数 |

| 教職員 |

学生・生徒・児童 |

教職員 |

学生・生徒・児童 |

| 広島女子高等師範学校

付属山中高等女学校 |

約50 |

1432 |

5 |

395 |

|

1482 |

400(27.0%) |

| その他 |

約810 |

6797 |

87 |

189 |

|

7607 |

276(3.6%) |

| 合計 |

約860 |

8229 |

92 |

584 |

山中高等女学校の死没者数が、他の学校に比較し、圧倒的に多い。

山中高等女学校の被爆体験史=遺族・学校関係者による死没者追悼の歴史

* 物的被害状況

他大学と比較してどうか

* 下記2論文との関係

通史編 「第三章 原爆被災と復興」(菅)→追悼行事(=平和式典)

特別論文編 「二〇 平和研究と広島大学」(松尾)

→平和研究・平和教育(=平和運動)

*広島市の場合=平和行政

平和式典=原爆死没者の追悼、平和記念資料館=被爆体験の継承

平和文化センター=平和運動

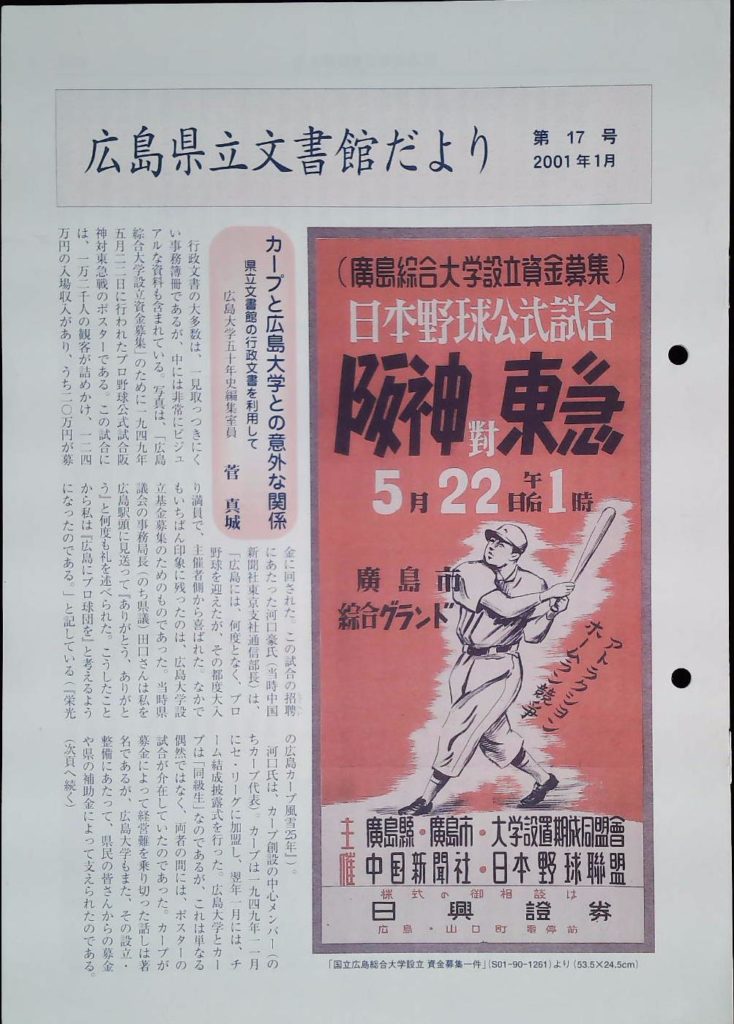

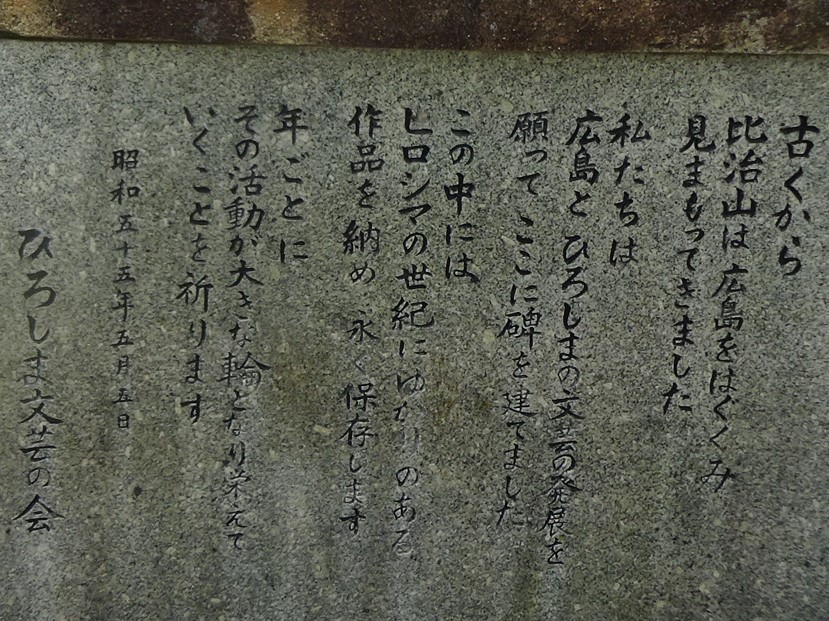

ヒロシマ大学史の構想(1999年7月7日に開設した宇吹のホームページ)

広島大学

原爆被災=広島大学前身校の原爆被爆

前史=広島大学創立前史、資料(広島文理科大学学友会文化部・広島高等師範学 校学友会文化部編 『原爆以後・廃墟の中より』(1948年12月), 前身校の 学生新聞一覧, 広島大学前身校関係者による原爆手記(集)の出版)

歴史、 現在

地域社会とともに

人物、 団体、 平和運動と大学

原爆被爆者診療と大学=文部省原子爆弾災害調査研究班、広島医科大学における 原爆症研究、広島原爆障害対策協議会、原子爆弾後障害研究会、沖縄在住被爆者 検診、韓国被爆者診療医師団

原爆死没者追悼と被爆体験

原爆症体験

広島市平野町の自宅で被爆した広島文理科大学教授・長田新(五八才)は、家から投げ出されて下敷きとなり身体中に無数の傷をうけた。その後、彼は、四か月あまりも死地をさまよった。しかし、充分健康を回復しない一二月二六日に広島文理科大学学長および広島高等師範学校長に選ばれ、ブドウ糖・ビタミン注射を連日打たせ、灰燼に帰した学園復興と新制広島大学の設立のために東奔西走する毎日を過ごすことになった(広島大学新聞会編『平和をもとめて』、一九六二年)。

同年十一月三十日、広島市宇品町の千暁寺で広島文理科大学・広島高等師範学校の慰霊祭 資料:『戦災死亡者ニ関スル書類[綴]』

山中高等女学校の場合

1945.11.6 千田町二丁目学校焼跡で慰霊祭をおこなう。

1946.7.10 賀茂郡安浦町三津口瑞雲寺で戦災死没者弔祭をおこなう。

1946.8.6 中島本町慈仙寺で一周忌法要。

1947~51.8.6 以後七周忌までつづく。

1950.8.1 星野春雄『原爆記-千代紙の小箱』広島女子高等師範学校物理学教室原爆五周 年刊行会

1951.7.29 中島本町戦災供養塔で慰霊祭をおこなう(女高師・同付属山中高女卒業生)。

1952.7.6 雑魚場町荒神社境内に殉国学徒之碑および慰霊碑建立竣工落成除幕式および三 校合同慰霊祭(広島女高師・同付属山中高女・広島県立第二高女)

1952.8.6 雑魚場町荒神社境内殉国学徒之碑前で慰霊祭をおこなう。

1955.8.6 星野春雄(編)『原爆と母たち-附・原爆をこうして避けた』泰文堂

以後毎年慰霊祭をおこない恒例となる(橘香会・広南同窓会・遺族会)

広島大学原爆死没者慰霊行事委員会(1972.3.18発足)

1972.12.25 石碑「広島文理科大学・広島高等師範学校・原爆死没者遺骨埋葬の地」建立

1973.8 原爆時在職教職員ならびに在籍学生・生徒・児童に関する被爆状況調査票」配布

1974.8 「広島大学原爆死没者追悼の碑」建立

登載者の範囲=以下の二つが確認された死没者

1.昭和二十年八月六日当日、広島大学前身諸校の教職員(名誉教授を含む)又 は在学生であること。

2.直接被爆したか、又は後日市域に入って二次放射能を受けたこと。

!!この基準では、原爆により死没した卒業生・同窓生を含まない。

!!同窓会史=卒業生・同窓生の被爆体験を含む。

1975.8.6 『生死の火 広島大学原爆被災誌』刊行。

内容概要

被災の概況(前身校の原爆被害概要、被爆当時の前身校所在地)1-4頁

死没者名簿(教職員の部、学生・生徒・児童の部)17-74

手記(遺稿、遺族、生存者、留学生)75-356

メッセージ357-371

広島大学原爆死没者追悼式記録など372-396

「被災の概況」への解説的注

「なお、表に示されておらず、また表には示されない有形無形の被害をも忘れるわけにはいかない。肉親・知友を失い、或いは再び癒ゆる日のない傷を、心身に負い続けなければならないその痛みは、到底表わし尽くせるものではないであろう。「手記」は被災の客観的な情況を再構成する資料でもあり、また、この痛みの漂白の一端でもある。ことがらの重複をいとわずに、寄せられたものすべてを採録し、表に対する補足とした」

体験記執筆者計 名

津田 定雄、及川 儀右衛門、中村 武、杉本 直治郎、手塚 良道、永原 誠、岡本 定子、大城戸 勝枝、高山 ヒサ子、為野 カズマ、谷口 仙一、庄司 雅子、古賀 行義、渡辺 鼎、千代田 謙、土井 忠生、藤原 与一、山口 義男、小川 二郎、原田 直茂、小笠原 藤次郎、田崎 秀夫、佐久間 澄、上野 義夫、古田 昇、松森 徳衛、竹山 晴夫、森本 哲雄、林 修一、浅沼 昌平、下斗米 直昌、今村 外治、小島 丈児、秀 敬、野間 絢子、<吉田>、竹田 正明、三川 伯美、Chiaki Hisada、澄谷 泉、羽田野 三郎、稲賀 敬二、三野 浜雄、片島 三朗、岸本 允侃、鶴田 常吉、浅地 昇、塚部 正、村上 忠敬、松浦 多聞、犬丸 愨、森滝 市郎、中園 喜節、加藤 茂、池田 三男、横田 輝俊、永井 清之、恩藤 知典、村田 房一、尾関 文二郎、満窪 鉄夫、橋岡 信一、宮岡 力、菊池 勇、原田 直茂、北浦 久雄、岡部 充男、山中 トシ、星野 春雄、虎竹 正之、奥村 智徳、上村 良一、岩森 茂、正戸 茂、平原 栄治

!!8000人近い生存者がいるにも関わらず、あまりに少ない。

飯島宗一学長「まえがき」

「大学という場で現在および将来の学問をすすめてゆくうえで、被爆をいかに受容し、広島の彼の八月六日をいかにして決してくりかえさないかの課題は何人も避けることのできないもの」

「被爆記録は二篇にわけ、一篇を広島大学前身諸校の被爆記録に充て、一篇は原爆問題に関する広島大学の学問的寄与の集成に充てられる」

1977.9.10 『生死の火 学術編』)刊行

広島大学原爆死没者慰霊行事委員会設立の意義と影響

意義=「広島大学」という被爆当時に存在しなかった組織による、「被爆体験」の認識。

追悼行事の関係者の変化。

山中高等女学校=遺族、生存学校関係者(教職員・学生・生徒)。

慰霊行事委員会=生存学校関係者(教職員・学生)

+被爆体験の無い学校関係者(教職員)

山中高等女学校の動向

1975.7.25 星野春雄『広島原爆体験記-と!そのとき千代紙の小箱』土屋書店

1975.8.6 広島女高師附属山中高等女学校安浦一期会編『おもかげ-炎と瓦礫の中に生き て・1975』

1978.8.6 慰霊祭の主催を国泰寺一丁目町内会へ移管。

1980ころから平和学習のため、修学旅行で広島を訪れる生徒たちが多くなり、碑 に捧げた千羽鶴が増えてきた。

1984.11.17 「折鶴の塔」の落成・贈呈式挙行。広島大学付属福山高校生徒も参加。

1985.1.10 広島女子高等師範学校附属山中高等女学校原爆死没者追悼文集編集委員会『追 悼記-一冊の貯金通帳番号控より』

「発展的解消をしたとはいえ、母校を失った私達に、広島大学附属福山中・高等学校が、かつての母校の変身したものだと言われても、とまどいの方が強く、慕ったり懐かしんだりする対象にはなり得ない。むしろ、広島市千田町の母校跡にできた広島大学の女子寮や広島大学の附属幼稚園を母校の対象として親しみを持ち、懐かしさを覚える者が多いのではなかろうか」(359ページ、田村順美江記)

1993.10.20 広島女高師附属山中高等女学校原爆死没者追悼文集編集委員会『追悼記・増 補-ヒロシマの願い』

2004.7.14 遺影10人分を国立原爆死没者追悼平和祈念館に登録

旧広島女子高等師範学校付属山中高等女学校の同窓生が、五人が訪れ、建物疎開 作業中に被爆死した当時の一年生十人の遺影と名前の登録を申請した。同窓会か らまとめて遺影が届いたのは初めて。

追悼祈念館は本年度から、それまで原則として遺族に限定していた遺影の登録者 を、同窓会や知人にも拡大した。今回の十人を加え、遺影は八千四百七人となっ た。

慰霊行事委員会の問題点・課題

*被爆体験者の減少

*教職員・学生への広がりが無かった。

*山中高女など他の学校関係の追悼行事のような、平和教育との結びつきが無かった。

*被爆体験継承の場として再生。

山中高女問題の重要性は下記の論文で強調されている。

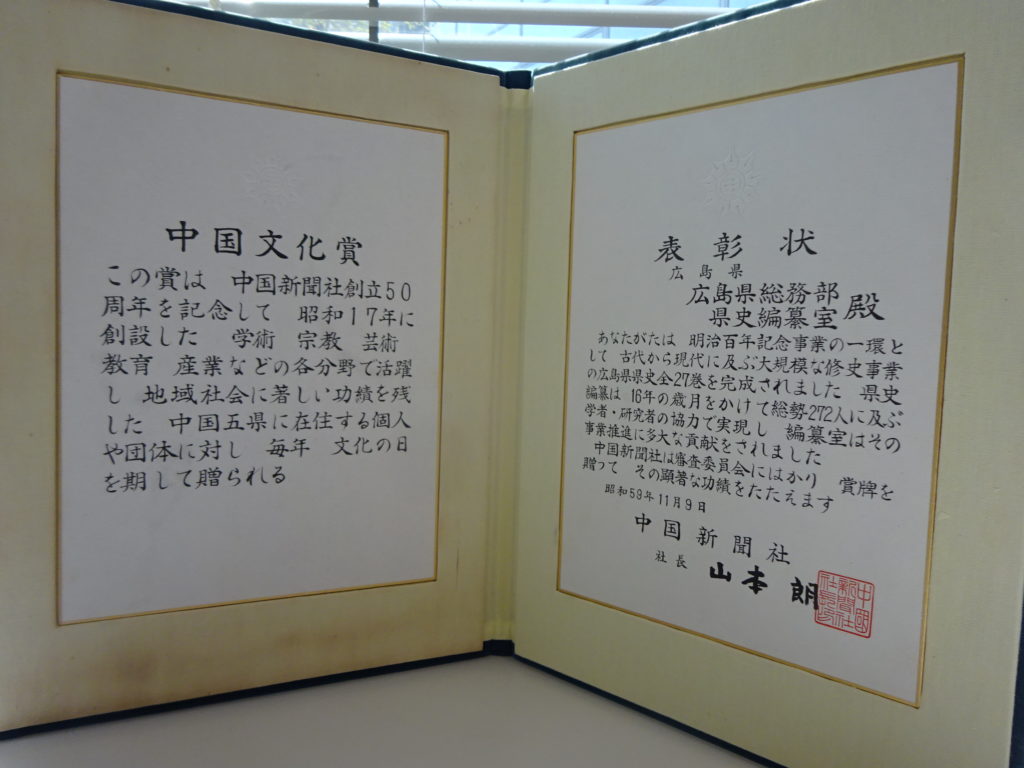

頼祺一「『広島大学二十五年史』の編集活動を振り返って」広島大学史紀要 第1号 99033

調査・研究対象としての被爆体験

包括校関係者による直後の調査・研究

三村剛昂・佐久間澄・上野義夫『広島市爆撃ニ関スル報告』

広島師範学校長「八月六日空襲後ノ当校ノ執リシ措置ノ大要」(文部大臣宛てた一九四五年九月十五日付報告書)

日本学術会議原子爆弾災害調査報告書刊行委員会編『原子爆弾災害調査報告書』(日本学術振興会、1953年5月5日)所収論文

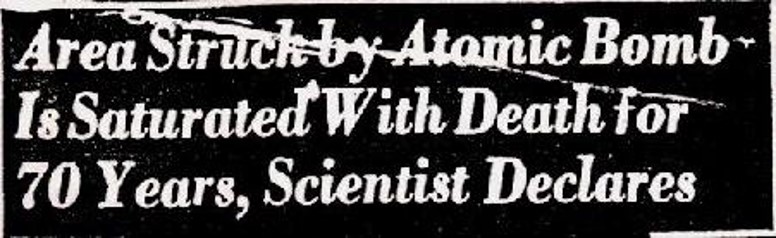

藤原武夫・竹山晴夫「広島市付近における残存放射能について」

渡辺武男・山崎正男・小島丈児・長岡省吾・平山健「広島および長崎両市における原子爆弾災害物の地質学および岩石学的観察」

下斗米直昌・堀川芳雄・藤田哲夫・藤原勲・林克己・勝田神能「原子爆弾災害の生物学的調査(その2植物への影響)-第2章広島における現地調査」

玉川忠太「広島市に於ける原子爆弾症の剖検記録19例」

個人研究

松浦田鶴子(教育学部心理学教室)「戦禍の及ぼせる心理的影響に関する一調査」

(1947年実施、対象387人?)

久保良敏「被爆直後の人間行動の研究」(1949年10月-50年8月, 54人)

中野清一(政経学部)「原爆影響の社会学的調査」(1950年6月-10月)

長田新(教育学部)「「平和のための教育」研究」(1951年-、『原爆の子』として結実)

広島大学平和問題研究会 1951年9月22日発足

Hiroshima University Association for Research of Peace Problem

!!原爆被害を調査・研究対象としていない

文部省原子爆弾災害調査研究班への参加

1952(昭和27)年8月から大竹市に居住する被爆者の健康診断を実施。

同年9月,10の研究課題を作成。

1)(大谷・小沼・田中教授)被爆者に於ける原爆被爆就学児童の肉体的並びに精神的発育異常に関する研究

2)(柳原・田淵・玉川・渡辺・田中教授)被爆者に於ける生殖能力に関する調査並びに研究

3)(田淵・大谷・玉川・渡辺教授)被爆者を父母として生まれたる新生児及び流産児に関する研究

4)(塚本・百々教授)被爆者に於ける感覚器の病変の研究

5)(小沼・鈴木・玉川教授)被爆者に於ける中枢神経の障碍に関する研究

6)(玉川・河石・上村・柳原教授)被爆者に於けるケロイドに就ての研究

7)(浦城・和田・大谷・渡辺教授)被爆者に於ける白血病に関する研究

8)(河石・上村・玉川・渡辺教授)被爆者に於ける腫瘍に就いての研究

9)(河石・上村・浦城・和田・大谷・玉川・渡辺教授)被爆者に於ける恒久的病変に関する研究

10)(西丸教授)原爆被爆による白血球数の動揺に 関する研究

1954(昭和29)年1月18日~25日に医学部が、広島大学及び学生(原爆被爆者223名、直接被爆を受けなかったが二次性の放射能の影響を受けたと思われる22名及び対照19名)を対象とした総合調査を実施。

ユネスコ特定実験「原爆と平和」

1954-55年の2年間、広島大学教育学部付属東千田中学校が、ユネスコ特定実験として「原爆と平和」をテーマに教育実践をおこなう。

各行事の内容

1.原爆体験者座談会

広島の各地域から被爆体験者10名を選びその体験談を聞いた。いわゆる”原爆乙女”2名の悲惨な容貌は、ことに生徒に深い感動をあたえた。

2.体験記閲読

「原爆の子」は被爆児童の悲痛な手記、「星は見ている」は原爆のために子供を失った親の涙にあふれた文集である。

3.映画「ひろしま」観覧

この映画は、当時の実況をそのままに再現し平和を願うために作られた作品である。

4.遺物、遺跡その他の資料の調査研究

調査目標は、a.被爆状況を示している遺物、遺跡、b.物的人的被害情況、c.原爆に関する各種記録、d.原爆禁止、原子力管理、罹災者救済などの運動状況、などを調査することである。

42名を6班に分け、市役所、公民館、図書館、原爆ドームなどを訪れて記録し或いは写真に撮影し、互いに報告させた。

5.講演聴取

重藤文夫(日赤病院長)は原爆の破壊力と原爆病について医師の立場から話された。

神川茂紀(元陸軍参謀)は、軍事的立場から原水爆の使用が今後もあるであろうと予言し、

三村剛昴・藤原武夫(ともに広島大学教授)は、科学の立場から原子力の平和利用の情況を詳細に説明されたが、藤原氏は我国における原子力研究はすぐに開始すべきと説き、三村氏は、まだその時期ではないと説かれた。

森滝市郎(広島大学教授)は理性によって平和を保ち、原水爆は絶対に使用すべきではない。もし使用するならば人類の滅亡をきたすと訴えられた。

6.討論会、面接

討論会は教師が司会者となって、生徒の意見を自由に発表させ、面接は、特に目立つ生徒を選んで実施した。

7.感想文

第1回は体験記を読了した後、第2回は調査終了後、第3回は、4週間の全期間終了のとき提出させた。

!!原爆被害の学習を基礎にした平和教育としては、先駆的なもの。

高校生による原爆資料紹介の会

高校生による原爆資料紹介の会(仮称)『高校生による原爆資料紹介の会(仮称)活動報告』(発行:広大教育学部附属高校、1956.10.8)

!!原爆被害に取り組むクラブ活動の先駆

!!これらの動きは原水爆禁止運動の発生期に見られる数少ない学内での試み。

!!広島大学関係者は、原水爆禁止運動の中の調査・研究活動に貢献。ただし学外活動。

原爆放射能医学研究所設立(1961.4.1)の背景

資料:原爆放射能医学研究所設立の経緯=基本資料は、医学資料館に展示。

!!厚生省・文部省の研究班による研究の継続機関

!!原水爆禁止運動への対応策として

広島大学原爆死没者慰霊行事委員会(1972.03.18)以後の学内状況

*広島大学平和科学研究センター(1975.08.01)

日本初の「平和学」ないし「平和科学」の機関として生まれる。

*広島大学総合科学部「総合科目」=「戦争と平和のための総合的考察」(1977)

国際政治中心。広島・長崎講座への改変(2003)

『生死の火 学術編』1977.9.10

「原爆問題に関する広島大学の学問的寄与の集成」(飯島宗一)

内容概要

自然科学の部

第1章 理・工学関係

「物理学及び化学分野」(竹山晴夫・禰宜田久男)、「動物学分野-原子爆弾災害の動物学的調査」(片島亮)、「植物学分野」(藤田哲夫・安藤久次・田中隆荘)、「地学分野-原子爆弾による岩石等の表面の剥離現象と溶融現象」(小島丈児)、「建築学分野」(佐藤重夫・葛西重男)、

第2章 医学関係=34編の論文

人文科学の部

「人文科学関係」(横田輝俊・磯貝英夫・松元寛)、「社会科学関係」(山田浩・北西允・横山英)、「平和教育関係」(大槻和夫)、「原爆被災資料の問題をめぐって-広島大学と「被災資料センター」」(湯崎稔)

「原爆被災資料センター」をめぐる問題点

*原爆被害が、広島で実施する重要な調査・研究対象であることの認識の未発達。

*資料的な蓄積は医学関係に限られていた。

AFIP返還資料、医学標本の集中管理

*学内における原爆被害を対象としたフィールドワークの未展開

一橋大学、慶応大学、大阪市立大学関係者の社会学的・心理学的研究

広島大学では湯崎稔の研究

*学内に社会福祉関係の研究分野が無かった。

広島県立女子大が中心。学内では舟橋喜恵が取り組む。

*大学における資料館・博物館の重要性の認識の欠如。

「屋上屋を重ねる」論の蔓延。博物館構想における学部エゴ。

*「人文科学関係」、「社会科学関係」、「平和教育関係」では、学外で重要な貢献。これを学内に定着することができなかった。

*原爆遺跡保存運動の教訓-菅氏の研究課題

森戸辰男と被爆体験

昭和二十五年四月十五日付で衆議院議員辞任届を提出

衆議院議員辞任演説

最後に、平和日本にとりまして広島は特別の意義を持っております。広島は日本一の軍都でありましたが、昨年皆さんのお力によりまして代表的な平和都市となりました。世界的に見ましても、原子力時代の世界の平和運動は、今日、ノー・モア・ヒロシマズ、もはや広島の惨劇を繰返すなということをスローガンといたしております。かような意味で、日本において代表的な、そして今や世的に見ても重要なこの平和都市は、それにふさわしい平和主義に立つりっぱな大学を持つべきであります。かような大学をつくりたいというのが、年来平和主義とユネスコと世界連邦の運動に強い関心と努力を拂って来た私のささやかな今願でございます。

出典:国会会議録検索システム http://kokkai.ndl.go.jp/

[001/001] 7 – 衆 – 本会議 – 38号 昭和25年04月18日

1950.11.5 開学式

「初代学長当時の念願が叶って」1975

実現できなかった広大に関する私の二つの心残り

一、「新制広大の教職員の間にいくたの原爆被害者があり、ことに動員学徒をふくむ広大関係者には多数の原爆犠牲者のあることを聞知」「私はこの恐ろしい原爆被害の実態調査と死没者に対する追悼行事の必要を痛感」

一、「私の就任した昭和二十五年の前年に、広島が平和記念都市になりましたので、その精神的中心たろうとする広島大学を平和大学とし、文化・科学を包括する総合的な平和研究所を設立したい」

「全力を傾注」したこと

一、「まず焼野原に等しい本部構内の復旧整備」

一、「新制広大を旧帝大に劣らない中四国の中核的大学に造り上げること」

「広島大学における原爆犠牲者慰霊行事の必要を改めて感得した」「二つの事実」

一、広島市の原爆慰霊碑の建立(1952年)

一、「昭和三十年頃から原水爆反対を叫ぶ烈しい国内的・国際的運動が展開されました。ところが、この運動の焦点は、当初においては、原爆を投下した米国に集中されて、原爆犠牲者の哀悼や被害者の救済には二次的な関心しか払われてなかったようです」

『生死の火 広島大学原爆被災誌』1975.8.6

*平和都市にふさわしい平和大学。――西条への移転は、森戸の意図を裏切った?

*原爆被害からの「復旧整備」優先

*原水爆禁止運動への反発

*被害実態解明の意義への無関心

ただし、ABCCとの連携や原医研設立にはコミット。

不思議なこと=学内で森戸に対する表立った批判は聞かれなかった。

参考資料:西村博「森戸辰男と広島大学」、広島大学史紀要 第1号 99033

被爆体験に基づく平和研究・教育

広島大学前身校関係者による原爆手記(集)の出版

須川義弘(広島文理大事務局長)『裕子の霊に捧ぐ』1946.07. 私家版

小倉豊文(広島文理科大学助教授)『広島原子爆弾の手記・絶後の記録-亡き妻への手紙-』、中央社、1948.11.30

星野春雄(広島女子高等師範学校教授)「その日の女高師」、『雄鶏通信臨時増刊-特選記録文学第2輯』所収1949.10.10

稲富栄次郎『世紀の閃光-ヒロシマ最後の日』、広島図書、1949.12.20

星野春雄『原爆記-千代紙の小箱』、広島女子高等師範学校物理学教室原爆五周年刊行会1950.08.01

広中俊雄「炎の日-一九四五年八月六日」、『人間』所収1950.11.01

!!以後、現在まで営々と続く。

平和団体・平和運動への大学人の関わり

1945.12 広島青年文化連盟

[49年の平和擁護]大会に結集された原爆反対運動の底流をさぐってみると、広島青年文化連盟の動きを見のがすことはできない。1944年の春、広島の高等学校(旧制)や高等師範をおえて、東大・九大・広島文理大などに進学していた学生-須浦寛・大西享邦氏など20余名が、敗戦直後の広島で冬休みを迎えた時、青年運動を起そうという相談をはじめた。一般青年や広島女専の生徒がこれに加わってきた。翌年2月の発会式には、山代巴氏をむかえて講演会を開き、その後はもっぱら尾道図書館長中井正一氏の指導をうけた。中井氏は、日本敗戦の原因をわれわれ自身のあきらめ根性・みてくれ根性・ぬけがけ根性に求め、こうした封建制を無くなすことが文化運動の基本であると論じて、この青年運動に方向づけを与えた。

初代の委員長は大村英幸氏であったが、半年後には峠三吉氏がこれにかわり、その後長く連盟を支えた。事業としては、レコードコンサートから中学生の受験講座まであって、雑然たるものであったが、のちに社会科学研究部が作られると、会活動の中心はこれに移った。社研といっても、サルトルの話をきいたり映画の合評会をやったりという調子で、社会勉強の会であったが、中本剛教諭を中心とする原爆の子の作文教育運動がはじめられていた点は重要である。49年の平和擁護大会には、連盟として主催団体に加わり、峠・大村・中本氏らをはじめ、多くの人が積極的に動いて、大会を成功させる原動力となった。

出典:今堀誠二『原水爆時代-現代史の証言(下)』

新憲法と広島

被爆から一年後、広島市では、原爆被害を平和の象徴に結び付けようとする動きが現れていた。一九四六(昭和二一)年六月一四日、広島市の復興顧問であったアメリカ軍のモントゴメリー中尉は、帰国に当たっての談話で、広島市が計画している戦災者の供養塔の建立に反対し、「私はこれを供養塔ではなく世界最初の原子爆弾の洗礼をあび第二次大戦の平和を招来する因となったのだから世界永遠の平和のシンボル国際平和記念塔として欲しい」(『中国新聞』六月一六日)と語っている。また、四六年七月、婦人代議士会が「永遠に戦争を放棄し全人類の幸福に寄与しようとする日本のシンボル」として国際平和記念塔を建てようとの建議を準備していたが、広島県選出の武田キヨの努力で、建設予定地は広島と決定した(『中国新聞』七月二一日)。

日本政府が憲法改正草案の全文を発表したのは、一九四六(昭和二一)年四月一七日のことであったが、原爆被爆一周年目に現れたこれらの動きは、憲法の平和主義の精神を先取り、もしくはその精神を受けて展開されたものということができよう。

新憲法は、一九四六(昭和二一)年一一月三日に公布、四七年五月三日から施行された。

一九四七年には、被爆地広島に、この精神を具体化しようとする二つの動きが現れた。その一つは、石島治志広島中央放送局長の提案に端を発したもので、被爆市民の平和への意志を全世界に公表するため、八月六日を中心として大々的な平和祭を開催しようというものであった。彼は、これを、初の公選(四月)により就任した浜井信三市長に提言するとともに、広島観光協会でも提唱した。同様の構想は広島商工会議所にもあり、六月初め、同会頭から市長に申し入れが行われた。

もう一つは、長田新(広島文理科大学学長)・長谷信夫(医師)ら在広文化人の動きである。彼らは、七月中旬、「戦争放棄を条文のみにとどめ」ないために日本文化平和協会の設立を計画した。これら二つの動きに対する占領軍の対応は好意的なものであった。広島市長らは、平和祭の企画段階でアメリカ軍の意向を確かめたが、呉の軍政部の司令官は、「膝を乗り出して賛成し」たという。また、平和祭には、マッカーサー自身のメッセージが届けられた。一方の日本文化平和協会の場合には、九月二八日の発会式の前日、英連邦軍が、宣伝ビラ散布のために飛行機を提供している。

1947.8.6 広島市平和祭

!!マッカーサーのメッセージがおくられ、片山内閣(社会・民主・国民協同党の三党連立)を代表して文部大臣森戸辰男氏、参議院議員を代表して山下義信議員が参列。

広島市の平和祭に対しては、さまざまな批判があった。「あのようなお祭り騒ぎをするのはもってのほかだ」、「厳粛な祭典は一つも見られなかった」といった投書が、第一回の平和祭直後に市民から寄せられた。これらの批判の多くは、八月六日を「厳粛な黙とうの日」にしたいとの感情からなされたものであった。広島文理科大学に勤める小倉豊文は、これを、「街でうわついている人を見かけると、なぐりつけたくなるので」、「私は八月の平和祭前後になると、危険防止のために広島を去ることにしているのです」という表現で語っている(『キング』一九五〇年八月号)。長田新は、「世界平和への道」という論説(『中国新聞』一九四七年年九月八日)の中で、平和祭を「封建的なお祭騒ぎ」と痛罵した。彼は、また、「広島は今日、世界にその名をとどろかし世界の広島になったなど言って得意がるものも少なくない。併しそれは悲しいこと恥かしいことではないか。何故かと言えば原子爆弾に叩きのめされ、それ故に、ただそれ故に世界の広島になったことが何の誇りになるか。広島の誇りはこれから我々が作るのだ」と、平和祭の背景にある原爆投下を美化する傾向を批判している。原爆投下に対する同様の感情は、作家の原民樹も、語っていた。彼は、「原爆の犠牲によって日本が救われた」という意見への見解を問われて、「私自身としては、非常に尊い犠牲だったと思うんですけれども、全体としては肯定しているかも知れませんが、個人としては、単なる感傷ではすまされないでしょうね」と答えた(『キング』一九五〇年八月号)。平和祭への批判は、長田や原のように表立った形をとることは無いにしても、市民の間には広く存在していた。一九四九年一〇月に広島市が原爆体験者を対象とした世論調査の結果では、平和祭について、「今まで通りでよい」と答えたの二三%に過ぎず、六七%が「今の通りではいけない」と回答している。

1947.9.27 日本文化平和協会

同協会は、9月28日に広島商工会議所ホールで発会式を開催、会長に、長田新広島文理大学長、副会長にマクミラン女学院教授と佐伯好郎博士が就任した。また、引き続いて開かれた第1回実行委員会では、実行委員長として長谷信夫を指名、国際連合平和協会に提携を申し入れることを満場一致可決した。

同協会は、11月には、中国新聞社と共催で、天野貞祐第一高等学校校長を迎え、第1回文化講座を、広島女学院講堂(13日)、文理科大学・高等師範学校(14日)において開催した。さらに、翌48年に入ると、文化国家建設広島学生大会の開催(2月4日、爆心地近くの元護国神社前広場で)、「平和の歌」の入選発表(2月20日)、大山郁夫早稲田大学教授の講演会(4月3日、広島女学院講堂で)、『恒久平和論』の出版(8月31日)など多彩な活動を行った。

1947年からはじまった広島市の平和祭が「恒久平和」をスローガンとする年1回のお祭りであるのに対し、日本文化平和協会は、「恒久平和の研究と実現とに寄与することを主要な使命」(『恒久平和論』長田の序)とする活動組織であった。

『恒久平和論』(長谷信夫(編)(日本文化平和協会、1948.8)目次

|

絶対的平和論と相対的平和論 |

矢内原忠雄 |

|

世界平和のために |

原随園 |

|

平和国家の理念 |

天野貞祐 |

|

平和日本とユネスコ |

森戸辰男 |

|

恒久平和論 |

長田新 |

|

装幀 |

南薫造 |

絶対的平和論と相対的平和論 矢内原忠雄

世界平和のために 原随園

平和国家の理念 天野貞祐

平和日本とユネスコ 森戸辰男

恒久平和論 長田新

装幀 南薫造

!!森戸は新憲法のエース

!!沖原豊(「広島大学四一年の思い出」、紀要3号)、里見志朗(「河野通匡と広島の理科教育史」、同5号)の評価

1950.8.8 ヒロシマ・ピース・センター

ノーマン・カズンズの主宰する「文学土曜評論」の1949年3月5日号に掲載せられた日本基督教団流川教会牧師谷本清のメモランダムが契機

ピースセンター建設協力者

外国

ハーシー、ジョン 作家、カネチカット州ノーウオーク。

カズンズ、ノーマン 土曜文学評論社主筆、ニューヨーク市。

バック、パール 作家、東西協会会長。

ハイ、スタンレー リーダース・ダイジェスト主筆、ニューヨーク市。

カーン、ハリー ニューズウィーク主筆、ニューヨーク市。

ブランボ、テー・テー メソヂスト、ミッションボード東洋区主任、ニューヨーク市。

ホプキンス、ガーランド クリスヂスト、センチュリー紙協力主筆、シカゴ市。

ボス、チャールズ 世界平和委員会々長、シカゴ市。

フォスヂック、ハリー・エマーソン リヴァサイド教会名誉牧師、ニューヨーク市。

トリンプル、エッチ・ビー エモリ大学進学部長、ジョーヂヤ州。

ジョンズ、スタンレー 印度宣教師、ニューヨーク市。

日本

仁科芳雄(株式会社科学研究所取締役社長、理学博士)、安倍能成(学習院院長。前文部大臣)、豊島与志雄(日本ペンクラブ幹事長)、川端康成(日本ペンクラブ会長)、賀川豊彦(国際平和協会会長)、阿倍義宗(日本ユネスコ協力会事務局長、日本基督教平和協会会長)、小崎道雄(日本基督教団総会議長)、湯浅八郎(日本国際基督教大学学長、ブ インターボード代表)、真鍋頼一(基督教済美会理事長)、木村蓬伍(内外協力会委員)

広島

松本卓夫(広島女学院院長)、長田新(広島大学教授、ペスタロッチ研究所員、日本教育学会会長)、渡辺鼎(広島大学文学部長)、小倉豊文(広島大学教授)、村上忠敬(広島大学教授)、畑耕一(作家)、佐伯好郎(廿日市町長、文学博士)、森戸辰男(広島大学学長、前文部大臣)、四竈一郎(広島市基督教連盟委員長)、浜井信三(広島市長)、楠瀬常猪(広島県知事)、山野上牧夫(広島記念病院長)、朝野明夫(広島記念病院内科長)、河村虎太郎(河村医院長)、藤井義明(厚生省中国医務大竹出張所長)、河村正任(労働基準検診理事長)、森芳麿(似島学園長)、加藤嘉治(広島少年保護観察所長)、三浦強一(弁護士)、名柄正之(前広島市庁社会教育課長)、京極琢真(前県視学)、望月誌吉(財団法人正学園理事長)、谷本清(日本基督教団広島流川教会牧師)、山田忠蔵 日本基督教団呉平安教会牧師)、木原七郎(前広島市長)、田中好一(山陽木材防腐株式会社長、広島県公安委員長)、藤田定市(株式会社藤田組社長、広島商工会議所会頭)、堀川武夫(広島大学教授)、小谷鶴次(広島大学教授)、奥田日出男(呉特別調達庁勤務)、藤井一郎(福屋貿易専務)、月下儀平(日本基督教会広島東部教会牧師)、和久田茂雄(広島県副知事)、小谷伝一(広島県会議長)、森沢雄三(広島県教育委員会教育委員長)、奥田達郎(広島市助役)、大島六七男(広島市助役)、砂原格(広島市会議長)、築藤鞆一(中国新聞社長)、松浦寛次(中国新聞社文化部長)

世界平和研究所(第三次試案)

WORLD PEACE CENTER

1.設立の趣旨

(中略)

広島市は、昨年、日本国会満場一致の協賛によって、「平和記念都市」として世界に未だ類例を見ない大きな文化的使命を帯びて、新しい建設に邁進しつつあると共に、更に進んで世界平和の中枢たらんことを期している。

日本は古来天恵に乏しい国である上に、天災地変のまことに多い国であるが、国民はいかに大きい不幸に遭っても、仏教的な「諦観」によって過去に執着せず直ぐに立ちあがる堅忍不抜の精神をもっていることは一つの特長である。しかし他方熱し易く冷め易い傾向があるのは、その欠点である。原爆の惨禍を世界で最初に体験した広島に強靱な平和思想が芽生えて来たということは敢えてあやしむに足らぬが、それを決して「磽に落ちた種子」に終わらせぬためには、世界平和の理想を理念的にも宗教的にももどこまでも深く培い、またそれから産み出された信念を、凡ゆる方面に広く平和運動として協力に行動化しなくてはならない。

広島市の指導的地位にある政治家、教育家、宗教家及びあらゆる文化人は思いを深くここに致し、広く世界に同志をもとめ、その指導協力をえて、「世界平和研究所」を建設し、あまねく地上に恒久平和の樹立と、将来いよいよ、その健全なる生長を担うべき有為の青年の養成とを志すものである。

2.世界平和研究所機構

1、平和研究室

平和の「理論」並に「運動」について研究し、研究部門を、宗教部、哲学部、政治及法制部、経済及社会部、思想・芸術部の5とする。各部門共その研究の対象によって自ら理論的研究に重点をおくものと実践面の研究をより重視するものとの別を生ずるも、その一方の立場のみを固執するものではない。

研究室の研究成果は、理論的なものは著述報告、講演、講義の形においてこれを広く内外に発表し、実践的なものの中事業部において事業化するを適当と認めるものは事業部において事業化し、その他は適当な団或は事業施設と共同して又はそれに附託して実践に移すことにつとめる。

2、平和図書館

内外古今にわたって、いやしくも平和に関係を有するあらゆる文献を網羅して、将来、世界独自の図書館としての充実を期す。

尚事業部は所蔵図書の中、特に貴重なものゝ覆刻、翻訳、並びに関係図書目録の編集物等の出版を行う。

3、平和事業部

平和研究室の研究成果の出版、講座の開講、並びに前記平和図書の覆刻、翻訳等直接本研究所研究の事業化の外、平和思想の啓蒙宣伝に資する事業を行う。現在計画中のものは大要次の通りである。

○平和講座の開設

○平和賞の設定-平和に関する学術研究、平和を主題とする芸術作品、平和に貢献する行動に授賞

○平和論、平和に貢献する学術的著述並に文学作品の出版、翻訳出版 ○研究所紀要(パンフレット)の発行 ○平和のアンソロジー(Anthology)の編集 ○平和思想を啓培する児童雑誌の発行 ○外国の平和団体との連絡、提携等

4、大講堂(坐席数1000人分)、5、博物館、6、美術館、7、宿泊部(ホステル)

8、財団法人事務局、9、各種平和団体貸用事務室

1951.5 日本教育学会総会(会長:長田新)広島で開催

総会最終日に「平和の呼びかけ」が提案され、参加者の90%にあたる114名が署名した。この前日、矢川徳光らから協力を依頼された長田は、宗像誠也が作成した呼びかけの原案を一部補筆し、呼びかけの推進を確約していた。長田は、この1か月前から広島市内の学校や孤児収容所などの施設を訪れ、「平和のための研究資料」として原爆を体験した少年少女に手記を書くことを呼びかけていた。集められた手記の一部は、同年10月、『原爆の子』(岩波書店)として発行された。

1951.9.22 広島大学平和問題研究会

広島大学の構想の目的は,「政治,経済,教育,思想その他平和文化の総合的研究に従事し,わが平和的文化国家の指導に当ると共に世界の平和に貢献せん」としている(「社説:平和の研究機関を作れ」『中国新聞』1950年8月3日)。

この案は,前年から考えられていたが,1950(昭和25)年4月着任した森戸辰男学長のもとで具体化されるところとなった。案では,哲学・歴史・文学芸術・政治法律・経済政治・教育の6研究室から成っており,とりあえず平和問題総合研究委員会あるいはグループとして発足させようとし,1951(昭和26)年度670万円の予算を文部・大蔵両省に要求した(「中国新聞」1950年8月5日)。また森戸は、1951年1月,平和間題研究所のために世界各国の主要大学,その他の研究機関に図書の寄贈を依頼した。これに応えてアメリカ合果国をはじめ多くの国々から図書が寄贈され,その数は,1954年7月現在で2,096冊におよんでいる(広島大学附属図書館『平和文庫図書目録』第1号)。

広島大学では,教官が中心として設立をめざしていた平和研究所とは別に,学生の間でも研究会設立の動きが生まれていた。1951年春「双方の熱意と歩みよりによって平研設立の気運が急速に高まり」(「HARPNEWS」創刊号),9月22日の発足のはこびとなった。森滝市郎は,発会式の模様を,日記に次のように記している。

9月22日(土)

今日いよいよ広大平和問題研究会の発会式。午前,渡辺文学部長,森戸学長と打ち合わせ。午後一時前開催。教授三十名ばかり。学生二百名ばかり。議長には渡辺氏を推し,自分から経過報告。小谷氏から会則案説明。佐久間氏から役員候補者を発表し全部承認されて会は成立し,会長に推された森戸氏から役員を代表してあいさつ。発会式に引き続き講演会。

一、開会の辞(森滝)

二、挨拶(森戸学長)

三、科学と平和(天野実・学生)

四、国際法と平和(小谷教授)

五、閉会の辞(渡辺教授)

(「森滝日記」「中国新聞」昭和59年1月19日)

平和問題研究会の第一着手は研究テーマの設定であった。9月25日の第1回運営協議会に委嘱された小委員会は,テーマ設定のためにたびたび会合を重ね10月9日の第2回運営協議会に12の分科会案を提出した。協議会は,この案を検討し,各分科会の世話人を決定したが,各分科会のテーマ,世話人,その後の状況は次のとおりであった。

1.平和理念の研究

11月15日に河瀬教授を中心に哲学方面の諸教授会合。(l)世界観の類型,(2)絶対媒介の論理,(3)力と愛,(4)自由と平等,(5)友愛連帯,(6)文明批評という案と,(1)古代哲学,(2)中世哲学,(3)近世哲学,(4)中国哲学,(5)仏教哲学それぞれに於ける平和理念というように平和理念追求をめざす案の2案が出される。

2.思想とその展開(渡辺・今堀)

(1)平和思想の史的展望,(2)古代国家と平和,(3)中世都市に於ける平和,(4)中世平和思想,(5)近世平和思想の各テーマと担当者を決定。

3.人間性と平和(久保・川村)

4.宗教と平和(渡辺)

(1)仏散の平和思想,(2)神社宗教と平和,(3)基督教と平和の各テーマと担当者を決定。

5.芸術と平和(羽白)

12月12日、(1)文学と国際理解,(2)日本文学の世界性,(3)児童文学と平和,(4)平和文学史,(5)比較文学,(6)子供の平和的な読物の調査などにつき意見を交換。

6.教育と平和(辻)

11月13日,長田新の研究方法を討議。

7.科学技術と平和

11月6日,12月1日に研発会。(1)資本主義の発達と戦争,(2)科学技術発達史-特に社会経済との関係に於て,(3)原子力の現段階及びその将来,(4)原子エネルギ一源としてのウラン資源,(5)生物学研究と農業生産などのテーマが討議される。

8.国家形態と平和(堀川)

昭和27年2月9日,教義部で研究発表および討論。

9.国際組織と平和(小谷)

(1)組織と平和(国際性と平和),(2)国際社会,(3)国民外交,(4)平和憲法,(5)世界国家,(6)、平和のための国際組織の6テーマを設定。

10.社会経済問題と平和(中野・松山)

「東南アジアの開発が世界の平和に及ぼす効果」というテーマを設定。

11.講和条件と平和(小谷)

(1)史的講和,(2)講和条件と講和条約との矛盾,(3)開戦原因史,(4)平和の態容,(5)講和条件としての不戦の5テーマを設定。

12.ジャーナリズムと平和(中野)

(「HARPNEWS」創刊号,第2号による)

平和問題研究会は,以上のように多面的な研究課題に着手し,12月3日には会報「HARPNEWS」(HARP=Hiroshima University Association for Research of Peace Problem)を創刊した。また,10月24目には友和会(FOR)幹事レスター女史,11月6日には世界連邦アジア会議に出席したパール博士,11月18日には高橋誠一郎,昭和27年l月14日には世界連邦運動の指導者稲垣守克を囲み懇談会・座談会を開催している。

参考資料:「広島大に平和研究所 原爆の社会的影響の探求など」(「学園新聞」NO.189、1950.9.18、京都大学新聞社)

1951.10.16 広島平和問題談話会

広大の平和研発足のほぼ1カ月後の1951(昭和26)年10月16日に創立された。この会は、メアリー・マクミラン(広島女学院大学)、渡辺鼎・作久間澄(広島大学),朝野明夫(広島記念病院)などが発起し,広島地方在住の各界各層に呼びかけて結成したものである。

談話会は,広大で16日から開催された日本学術会議第3部総会の終了後の11月18日,その参加者と在広の平和主義諸団体(平和文化協会・平和問題談話会・平和記念聖堂・ユネスコ協会・世界連邦広島支部・広島ペン・国連協会広島支部・広大平和問題研究会など)の代表との話し合いの場をもうけたが,こうした広範な集まりは戦後最初のものであった(小林健三「広島の平和運動の系譜」)。

広大平和研が,1952(昭和27)年に入ると閉店休業状態であったのに対し,談話会は1952(昭和27)年以降活発な活動を行った。例会は月1回の割合で続けられ,平和運動・平和教育・再軍備・破防法・総選挙・護憲・MSA・国際事情などの社会的問題を積極的にテーマとして取りあげている。また,研究会のみでなく,1952(昭和27)年6月6日の破防法反対声明書の発表と法務委員会・広島出身参議院議員への同法反対要請電報の打電,同年8月6日の広島市民大会の提唱と参加などの社会的行動にも取り組んだ。

また,談話会は,昭和27年12月「会誌』を創刊するが,その巻頭言は,同会の発足を次のように意義づけている。

広島市に民間から平和を求め,平和の問題についてお互いに自由な立場から,語り合うと云う会が生れたといっても,ひとはべつに不思議に思うことはあるまい。また中央の動き,世界の動きの模倣というだけでなく,「広島に立つ精神」それ自体をみつめ,これを探求して,ついに人類共通の場まで掘り下げてゆくことも,広島市としては当然すぎるほど当然の要請であるとともに,それは本質的にいって広島市民おのおのの神聖な義務であるとともに権利であるといってよい。

1951年10月16日結成~1958年?[自然消滅?]

1951 講和条約調印

広島大学を中心に始まった平和研究は、研究そのものとしては華々しく展開することはなかったが、これに関わった多くの研究者は、その後、原水爆禁止運動のリーダーとして活躍することになる。

1952.8.6 平和都市記念碑(原爆慰霊碑)碑文作成 雑賀忠義

1953.2.21 平和と学問を守る大学人の会

会の結成

1953(昭和28)年2月21日,広島県内の大学に教職を持つ有志約50人は,平和と学問を守る大学人の会(略称・大学人会)を結成した。結成の背景について同会会報創刊号(1953年6月1日)は次のように述べている。

昨年の破防法問題の時には,広島の大学人は結局これを見送ったのであったが,見送りながらも刻々民主々義の基盤が侵蝕され,平和が危機に曝されて行く事実を見逃すことはできなかったのである。さらに昨年末から本年にかけて問題となった科学技術庁案は,侵略の魔手が直接研究の現場にまで迫ってきていることを気づかせたのである。そして,このことはかって支那事変から太平洋戦争の時代にかけて,軍事科学の偏重のために人文・社会の研究は勿論,自然科学といえども,基礎的研究は経済的に圧迫されて事実上閉塞し,さらに軍国主義思想が学問の自由を破壊したという,まだ去って間もない過去の苦しい経験を,まざまざと思い起させたのである。この反省が,今度こそはわれわれ自身の手によって学問の自由を確保し,平和を擁護しなければならないという自覚を促し,その自覚がわれわれを,今,ここに結集させているのである。春秋の筆法を以てすれば,破防法に始まる悪法が--さらに遡ってサンフランシスコ条約以来の反平和的情勢が,われわれ広島の大学人会を結成させたものである。

大学人会の目的は,「平和を擁護し良心と学問自由を守ること」(規約第2条)とし,事業として,1.共同研究会の開催,2.公開講演会・公開討論会・座談会等の開催,3.本会と目的を同じくする諸団体との連絡提携などが定められた(規約第3条)。発足以後,3月末には会員数は90入に達し,5月末現在では100人を超した。

大学人会の発足当初の活動は,地味なものであったが,この会は,のちの広島の社会運動,とりわけ原水爆禁止運動・安保闘争の中で重要な役割を果すこととなる。

大学人の会の研究活動

平和と学問を守る大学人の会は,同会研究論集として『原爆と広島』(1954年12月10日),『広島の農村』(1955年7月20日)を発行し,高い評価を受けていたが,これらは同会の共同研究の成果というよりも,個人的労作を編集したものであった。1956(昭和31)年には会の共同研究を推進することを決め,石井金一郎を中心に検討がなされた。その結果,次のような計画がまとめられ,6月12日の常任委員会で承認された。

1.広島の平和運動の過去と現状及び将来の展望(世話役=今中次麿・石井)-運動実践家を囲んで運動の実態を聞く会と,研究参加会員によるその運動の評価の研究会とを交互にもって,研究をすすめる。平和運動としては原水爆禁止運動・平和憲法擁護運動・平和文学の運動等々を含めた広い運動を対象とする。

2.原子力問題(伊藤満・庄野博允)=肩のこらない軽い気持で参加できる研究会にする。原子力をめぐる各方両の問題を一つづつとりあげて懇談を行うことから出発する。自然科学部門の人と社会科学部門の人との共同研究の場にしたい。

3.日本における学問の自由=欧州の学問の自由の歴史・日本の学問の自由の歴史・大学自治の問題,現在われわれが直面している問題等々を問題としたい。

(「広島大学人会会報」NO.16)

このほか,平和文学(または国民文学)の問題を取りあげることも検討されたが,結局見送ることになった。

平和運動の研究班は,8月17日に大原亨(広島県労議長)・松江澄(平和擁護委)・棗田金治(広大自治会)から労組・学生団体の平和運動について,同月20日に円辺耕一郎・藤居平一(広島県原水協)・山口勇子(広島子供を守る会)・松江澄から原水爆禁止運動について,また,23日には米田栄作・望月久・島陽二(詩人)・佐々木豊・志木寥波(歌人)・小林健三・土谷厳郎(平和問題談話会)・桑原英昭(人類愛善会)・河本一郎(FOR友和会)・金井利博(中国新聞社記者)から宗教・文化関係の話を聞く会を開いた。この3回の懇談会の記録は,同年12月に石井金一郎により『広島の平和運動(平和運動研究班(中間報告)」としてまとめられた。同書は,「広島の平和運動研究資料一」と銘打たれていたが,1957(昭和32)年中に「同二」として『原爆被害者の歩み』(庄野博允執筆)が、また「同三」として『原爆被害者救援の動き』(佐久間澄執筆)がそれぞれ発行された。

なお,原子力の班は,討議の資料として原子力に関する自然科学・社会科学各方面にわたる国内文献目録の作成と原子力問題についての歴史年表の作成を計画,前者については,1957(昭和32)年3月に「原子力問題研究資料1原子力関係文献目録』(佐久間澄編)として発行している。

1954.10.6 世界平和集会広島世話人会

1954(昭和29)年6月19日から5日間スウェーデンのストックホルムにおいて世界平和大集会が開催された。これは,前年11月の世界平和評議会の決定にもとづいて準備されたものであり,日本では,この大集会に向けて全道民平和大集会(4月10・11日),全九州平和大会(24日),全四国平和大会(29日),全山陰平和大集会(5月3日),東京都平和大集会(23日),西日本平和祭(23日),全日本学生平和会議(5月2~5日),平和のための青年婦人大集会(5月9・10日),反ファッショ平和大集会(30日)など全国各地で数多くの集会がもたれた。また,日本から,この大集会に,自由・改進・日自など保守党議員を含む41人の代表が参加した(労働省『資料労働運動典昭和29年』)。

世界平和集会日本準備会は,大集会の報告のため,日本代表であった福島要一.白水実・堀真琴・伊井弥四郎の4人を10月6・7日に広島に派遣することを計画した。広島では,それまで多くの国際平和会議や全国的な会議は開かれていても,広島としての受入れ態勢が整っていないため,国際的な運動との結合は必ずしも強いものではなかった。9月中旬,日本準備会の計画が広島に伝わると,これを機会に継続的な組織結成の動きが起こった。9月20日,伊藤満・今中次麿・佐久間澄・森津市郎・渡辺鼎(以上広島大学)・植木仙次郎(労働金庫理事長)・大原亨(県労会議議長)・土谷厳郎(広島市教委)・研谷賢三(総同盟県連会長)・山口勇子(広島子供を守る会)の10人が発起人となって,「国際緊張を緩和し,文化・経済の交流を促進する運動を推し進め」るため世界平和集会広島世話人会の結成を呼びかけた(「世界平和集会広島世話人会結成についてお願い」)。この呼びかけにもとづき,10月6日には電通会館で広島世話人会を結成した。結成会には70人が参加し,福島・掘・伊井(白水は不参加)の報告を聞いた。翌7日夜には広島市中央公民館で世界平和集会広島推進大会を開催した。

広島世話人会は発足後,10月30日東京・11月9日大阪で開かれた中国紅十字会代表団歓迎会への代表派造,オーストラリアの婦人平和運動家ストリート,ウッドコック両女史の講演会の開催,1955(昭和30)年1月10日『8時15分-原爆広島10年の記録』の出版,1月15日機関紙の創刊などの活動を行った。しかし,1955年8月に世界大会が広島で開催され,さらに原水爆禁止広島協議会が発足すると,広島の平和運動の統一と対外的な連絡は,同協議会によって行われるところとなった。そこで,1956年10月に,財産・資料などを同協議会に引き継いで世話人会は解消された。

出典『8時15分-原爆広島10年の記録』

1955.8.6 原水爆禁止世界大会(第1回)

第1回大会(1955年)

関連資料 原水爆禁止世界大会(第1回)の開催(1955年)、水爆実験阻止行動 、原水爆禁止広島市協議会の結成

第2回大会(1956年)

関連資料 クリスマス島水爆実験阻止集会、広島平和をきずく児童・生徒の会、祈りと抗議の座り込み、8・6学生平和会議、原水爆禁止広島大会

第3回大会(1957年)

関連資料 国民使節派遣、第3回原水爆禁止世界大会広島大会、トルーマン談話への抗議

第4回大会(1958年) 関連資料 第4回原水爆禁止広島市大会、広島平和委員会

第5回大会(1959年)

関連資料 広島の安保改定阻止闘争、第5回世界大会を迎える広島、広島県議会の大会補助金支出拒否、、日米安全保障条約改定反対共同声明広島世話人会、広島・長崎被爆者援護対策協議会、援対協と被団協、ビキニ被災6周年記念広島県民大会、広島県原爆被害者大会

非常事態宣言、原水爆禁止広島母の会

第6回大会(1960年)

関連資料 広島県・市共催平和式典 、原水爆禁止広島県民大会、平和祈念慰霊国民大祭、原水爆禁止・被爆者激励広島大会

第7回大会(1961年)

関連資料 第7回世界大会前後の内部批判、ソ連・アメリカの核実験再開への抗議、広島市原爆被爆者協議会、核兵器禁止平和建設国民会議

第8回大会(1962年)関連資料 第8・9回大会の混乱

第9回大会(1963年)関連資料 分裂の固定化、原水爆禁止国民会議

原水禁・被爆者団体の中の広島大学関係者

原水爆禁止日本協議会 森滝市郎・佐久間澄

核兵器禁止・平和建設国民会議 門秀一・村上忠敬

日本原水爆被害者団体協議会 森滝市郎

広島県原爆被害者団体協議会 森滝市郎

広島県原爆被害者団体協議会 佐久間澄

!!三つの潮流における大学人の果たした役割の違い

1959.12 日米安全保障条約改定反対共同声明広島世話人会

平和と学問を守る大学人の会は,1959(昭和34)年7月7日の常任理事会および7月20日の理事会において,日米安全保障条約改定交渉の即時打ち切りを求める声明書の案を作成し,それを会の名において発表することについて,全会員の賛否を問うことを決定した。この声明は,152人中77人の賛成を得て7月31日に発表された。

同会有志は,11月初めには,再度声明文の発表を企画,前回よりも広い範囲の署名を集めるため,会員外の人々にも呼びかけ人(=世話人)となってもらうよう働きかけた。11月19目の第1回世話人会時点では,29人が世話人となることを承諾,12月初めには40数人の文化人・学者からなる安保改定反対共同声明広島世話人会が発足した。

世話人会の討議の結果,「一般大衆署名は他団体の運動に期待することにし,世話人会としては広島県下の文化人・学者の安保改定にたいする反対意志の表明に運動の重点をおき,その立場から全国民の運動にサポートを与えるという方針を打ち出した。12月10日には,な声明書を作成,48人の世話人名で共同声明への参加を呼びかけた。

この声明書は,12月25日,広島大学関係者374人をはじめ,文学者・画家・舞踊家など計531人の名前とともに発表され,内閣・国会・各政党および県内の市長・市議会議長その他諸団体に送付された。

世話人会は,共同声明発表後もひきつづき存続し,1960(昭和35)年2月28日には,広島市内専立寺において相原和光・佐久間澄を講師として安保研究集会を開催,集会終了後,参加者は平和公園原爆慰霊碑前まで静かなる行進を実施した。また,3月16日には,安保改定阻止広島県民共闘会議主催の「安保改定阻止・日中国交回復・生活と権利を守る国民大行進」に積極的に参加した。

5月19日から20日にかけての国会は,安保条約を自民党の単独で採決,これを契機に安保反対の運動は最大の盛り上がりを示すが,世話人会は,6月4日,広島キリスト者平和奉仕会・広島平和問題談話会・広島文学会・平和と学問を守る大学人の会とともに,「新安保反対,平和と民主主義を守る抗議集会および行進」を行った。

1962.8.22 広島平和科学研究所 Hiroshima Institute of Peace Science

資料 ”平和”を学問的に研究-「広島平和科学研究所」誕生-中野広大教授ら中心に

(「中国新聞」1962年8月23日)

「広島はいまもわが故郷」(アール・レイノルズ)

「ヒロシマ巡礼-バーバラ・レイノルズの生涯」(小谷瑞穂子、筑摩書房)

——————————————————————————–

出典:アール・レイノルズ「広島はいまもわが故郷」(『ヒロシマの意味』所収)

もう一つの手段は、ビキニやウラジオストックへ抗議船を出すような直接行動である。しかし、わたしにはやってみたいもう一つの手段があった。その手段とは、学問の領域で、平和を学問の一つの主題として研究することにあった。長い間、わたしはこの第三の方法を考えぬいてきたが、ついに、広島大学長森戸辰男氏と会って、話しあう機会が与えられた。(中略)

やっと森戸氏が現れて、自分の部屋に招じ入れてくれた。前おきのような雑談がすんでから、わたしは率直に語った。平和研究の研究所を、平和を一つの学問の対象として探り、扱う研究の場を立てたいと。森戸氏は一瞬、考え込んだが、立ち上って、書棚のところに行き、大きな書物をもってもどってきた。さあと目をとおしてから、こういった。「レイノルズ博士、ここには、日本でみとめられている職業、業務の全部がのっているはずです。しかし、平和学、平和研究というのはない。いいや、平和という語がのっていない」。

「では、のせる時期だと考えませんか」。

彼は一瞬、考えていたが、微笑した、「考えておきましょう」。一週間して、森戸氏との面会を段取りしてくれた広大の中野清一教授から電話があって、森戸氏が広島平和研究所(Hiroshima Institute of Peace Science)への協力創設者になることに同意したということであった。予備的な声明はすでに一九六二年十一月十日に出してあった。組織委員は、広島YMCAの相原氏、広島大学の久保、中野、西村、内海の諸氏とわたしであった。HIPS--わたしの研究所はこう略称されてきたが--の正式の発足は、一九六二年八月六日であった。この八月の末に、公的な発会式を広島市内で開いた。東京毎日新聞は、研究所は「広島県、市および財界の全面的バック」をもっていると報じ、取上げる研究として次の項目を書きそえている。

一 核実験と軍備競争の問題、

二 核戦争、細菌戦争、化学戦争を含むすべての型の戦争が人間に及ぼす影響の研究、

三 戦争にかかわる社会的、心理的、政治的問題の研究、

四 戦争経済から平和経済へと国家を変換させる問題、

五 世界資源の平等な分配の問題、

六 政治的、イデオロギー的摩擦の問題。

毎日新聞はさらに、「四九名の著名人が顧問として、企画に参加を同意した」と加えて、湯川、川端、茅、ノーマン・カズンズ氏らの名をあげている。

これは広島平和研究所のきわめてさい幸きのいい第一頁であった。そして、仕事の種類はさまざまで、成功もあり、失敗もあったが、この研究所は五、六年も続いたが、ここで、HIPSの物語を全部まとめておきたい。研究の成果の一部を出版できたが、研究所はほんとうの意味では活発な活躍をしなかった。それには数多くの理由があったが、ただ次の数点をあげておこうと思う。

(1)わたしがアメリカ人でありながら、広島に平和の研究所をたてようとしている。この地方の学究人のグルーブは、この活動を自分たちの活動不足への批判と考えて、多くの批判を浴びせた。

(2)HIPS設立の直後、わたしはロンドンからレーニングラードへ、平和活動の航海の指揮を要請されたのだったが、この依頼を断わるわけにはゆがず、HIPSが一ばん助力を必要としたその時点、不在だった。

(3)わたし自身の結婚上の問題。これがある人たちを分裂させ、一般市民の心情に疑惑を与えた。

(4)さまざまのアメリカの団体から、ノーマン・カズンズ氏を含めて、若干の寄付はあったが、日本側からは全くなかったといっていい。そのために、運営を続ける資金面の土台がなかった。

(5)日本に、この種の研究所をたてるべき時が熱してなかった。

以上の理由から、ほかにもあったが、HIPSの気勢はもり上らなかった。で次のステップとして、平和研究の関心を東京にうつし、東京を中心に、何かの組織を導入してみようかと、徐々に、結論するに到ったのである。関心を示すグループや知識人たちに語りかけ、接触しては、機会の到来をまったのだが、ついに、平和研究のグループが一つできて、今日も、国際的な平和研究の組織に加っていることを喜びとしたい。

広島では、HIPSは静かに死んでいった。いまはその存在を語る記念碑もない。わたしの机の上には、広島平和文化センターが一九六九年に出した小冊子、『平和への歩み』(英文)があるが、終戦以来、広島で行われた平和活動の年代表がついている。「フェニックス」号やわたしの家族の活動の一部は記録されているが、HIPSの設立については一行もない。あるいは、全く存在しなかったのであって、わたし一人の空想の産物にすぎないのだろうか。

——————————————————————————–

出典:「ヒロシマ巡礼-バーバラ・レイノルズの生涯」(小谷瑞穂子、筑摩書房)pp153-155

もともとレイノルズ博士は、裁判の判決が下りハワイから再びヒロシマに帰還した時から、原爆都市にこそ世界平和を科学的に研究する機関を設置すべきだという構想を抱いていた。第二次大戦後の欧米の大学では、核兵器の開発と、資本主義と共産主義とのイデオロギーの対立を踏まえて、人類はいかにして平和を確保すべきかという問題を追求する新しい研究が注目されていた。

すでに一九六○年代のアメリカの各大学では、「平和科学研究所」が設置されていたし、スエーデンやノルウェーでも国立の平和研究所があったが、日本ではどこの大学にも平和科学の研究機関をおいている所はなかった。そこでレイノルズは広島大学の社会学教授、中野清一に仲介してもらい学長の森戸辰男に働きかけ賛同を得ると、一九六二年八月六日を「広島国際平和科学研究所」の発足の日として、その構想を中国新間紙上に発表した。(中略)

海外からはシュヴァイツァー博士をはじめとして、バートランド・ラッセル卿やノーマン・カズンズなど、日本国内では日本ペンクラブ会長の川端康成や、ノーベル賞受賞者の湯川秀樹の支援もとりつけた。とりあえず研究所の仮事務所を広島市の管轄下にあったシュモー住宅におき、レイノルズが所長となり、連絡事務にはアルバイト学生をやとって、諸外国の平和科学研究所から情報を収集することになった。運営基金としては、海外および日本の有力財団から寄付を集める方針で、その依頼の手紙を書くこともレイノルズの仕事であった。

ちょうどバーバラが第一回の平和巡礼を終えてヒロシマに帰ってきたころ、レイノルズの紙屋町郵便局私書箱九九番にはニューヨークのカーネギー財団やロンドンの平和研究所、インドのガンジー財団などから照会の手紙が沢山きていた。だがその山積する仕事をふりきるようにして、アールは、ソ連の核実験に抗議するため、レニングラードに向かうヨットの船長となって、イギリスに出発してしまった。レイノルズは出発まえに委員たちを個別に訪問して了解をとったが、日本人委員たちはイエスともノーともいわず、表面ではだれも批判がましい意見をいう人はいなかった。しかし彼がヒロシマからいなくなると、「レイノルズは書斎に腰をすえて研究する学者ではない。科学者としてよりも、反核運動の活動家の道を選んだのだ。国際的に影響を与えるどんな立派なプロジェクトをかかげようとも、実際にはどれだけの科学者が真剣に協力するかに、研究所の将来がかかっている。すべてがレイノルズの独断専行でことが運ばれ、二十名の委員はあってなきがごとしだ」と厳しい批判が起こった。

三カ月後レイノルズがかえってくると、広島大学側や委員たちの態度は冷たかった。申請していた文部省の認定も日本企業からの基金援助も、留守の間になんの進展もなかった。そのうえ、いままでレイノルズに協力していた中野清一が委員を辞任すると、次々とほかの委員からも辞表がだされた。追い打ちをかけるように、頼りにしていた学長の森戸辰男が中央教育審議会の委員長となり、広島大学を去った。広島国際平和科学研究所(HIPS)の会計をまかされていた森戸の秘書の西村宏は、会計報告を0と記して、レイノルズに渡した。

談和会 1964.6.7

石井金一郎・今堀誠二ら、談和会を発足させる。広島・山口の大学人による平和問題研究グループ。64.10.3、談和会、第4回例会。石井・今堀,原水爆被災白書作成に関する政府への要望書と国民への訴えの原案を提出.検討し発表.骨子①四十年の国勢調査のとき原爆被災者の全国調査実施②総合的な学術調査も加える③国際的な白書をつくるため政府から国連に提案してほしい。

広島平和文化センター 1967.10.13

平和文化推進審議会=1967.12.22。広島のマスコミ・原水禁・市民団体代表を組織

!!山田節男市長の平和運動への積極的関わり。同様の政治的経歴を持つ森戸との比較。

!!今堀誠二、庄野直美などが被害実態に即した調査・研究を推進。

広島平和教育研究所 1972.6.1

NGO被爆問題国際シンポジウム 1977

原爆問題総合研究会 1978.12.22

核戦争防止国際医師会議広島県支部(IPPNW) 1982.12.11

原爆遺跡問題に関連した組織

1979- 広島市原爆遺跡選定会議、1987年(昭和62)年2月17日、広島文学資料保全の会、1989(平成元)年7月16日 被爆建造物を考える会、1989年11月17日 被爆建造物保存連絡会、1990(平成2)年12月4日 原爆遺跡保存運動懇談会、1991年 広島市「被爆建物等継承方策検討委員会」、1992(平成4)年8月4日 広島県「旧陸軍被服支廠保存・活用懇話会」、1993年7月? 元大正屋呉服店を保存する会、1995年1月7日 元広島文理科大学(旧広島大学理学部1号館)の保存を考える会