『ながさきの平和教育Ⅰ 原爆を教えつづけて』(長崎原爆被爆教師の会平和教育資料編集委員会編・刊、19710720 )

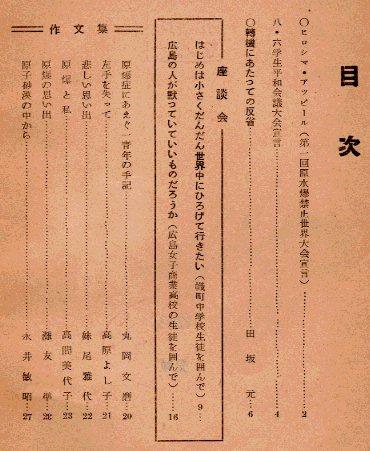

目次

| ■ | 「ひろしま」「ながさき」を教えつづけることの誓いと訴え | ||

| ■ | ながさきの平和教育 | 坂口 便 | |

| 一 夾竹桃の花咲くころ 二 「沈黙の壁をやぶって」以前 三 「沈黙の壁をやぶって」以後 四 これからなさねばならぬこと 五 ながさきの平和教育 |

|||

| ■ | ながさきの原爆 | 大嶋 隆三郎 | |

| まえがき 一 原子爆弾の投下 二 原爆投下の惨状 三 ツメあとはまだ深く 四 平和への祈願 |

|||

| ■ | 平和教育の実践記録 | ||

| 一 滑石小でのとりくみ | 今田 斐男 | ||

| 1 小学二年の実践(国語・道徳・図工) | 清水 聡 | ||

| 2 小学四年の実践(国語・社会・文集) | 今田 斐男 | ||

| 3 小学五年の実践(社会) | 山川 剛 | ||

| 二 小学六年・戦争をどう教えたか | 貞方 一将 | ||

| 三中学一~三年・社会科の実践 | 末永 浩 | ||

| 四 中学一年・「原爆記念日」の実践 | 吉里 良輔 | ||

| 五 中学一年・国語科の実践 | 西浦上中学校 | ||

| 六 中学二年・社会科学習における実践 | 浦口 安巳 | ||

| 七 中学・学活の中で | 田吉 義明 | ||

| 八 中学・「原爆教育の日」の指導 | 橋本 正勝 | ||

| 九 広島市大手町中との交歓会 | 山里中学校 | ||

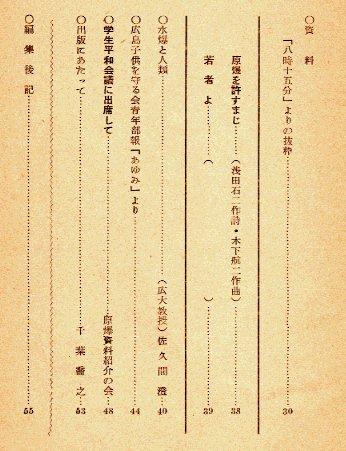

| ■ | 平和教育の指導資科 | ||

| 一 おとうさん・おかあさんの子どものころ | 今田 斐男 | ||

| 二 父と母の昭和二十年前後 | 松永 とき子他 | ||

| 三 死線をさ迷って | 斉藤 昌彦 | ||

| 四 平和教育分料会の中で(20次県教研) | 編者 | ||

| 五 英語科でどうとりくむか | 田吉 義明 | ||

| 六 美術教育をどうとらえるか | 吉田 克二 | ||

| 七 「夏休みの友」での八月九日 | 編者 | ||

| ■ | 平和教育の定着化と問題点 | 田吉 義明 | |

| ■ | 原爆関係の参考資料 | ||

| 一 原爆関係年表 | |||

| 二 原爆と平和教育に関する本 | |||

| 三 原爆資料室展示目録 | |||

| 四 原爆遺跡・塔碑所在地図 |