| 年月日 |

書名 |

編著者 |

発行所 |

memo |

| 9501 |

核実験反対・核兵器廃絶のために |

原水爆禁止日本協議会 |

|

|

| 9501 |

朝鮮戦争 |

和田春樹 |

岩波書店 |

|

| 95010401 |

戦災復興事業誌 |

戦災復興事業誌編集研究会・広島市都市整備局都市整備部区画整理課 |

広島市都市整備局都市整備部区画整理課 |

|

| 95011001 |

「井伏鱒二の世界」展-NHK広島放送センターオープン記念 |

NHK広島放送局放送センター・福山市教育委員会社会教育部文化課 |

NHK広島放送局・NHKちゅうごくソフトプラン |

|

| 95011002 |

自分史つうしんヒバクシャ第24号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95011003 |

太平洋戦争 |

由井正臣編 |

吉川弘文館 |

|

| 95011301 |

市民運動 |

坂本義和編 |

岩波書店 |

|

| 95011701 |

回顧50年-被爆者の手記 |

瀬戸田町原爆被害者の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95011801 |

わが子に伝える私の戦後50年 |

東京新聞地方部・社会部編 |

東京新聞出版局 |

|

| 95012001 |

平和学のすすめ-その歴史・現状及び課題 |

斉藤哲夫・関寛治・山下健次編 |

法律文化社 |

|

| 95012002 |

核兵器廃絶条約を結べ・被爆者に国家補償を-被爆50周年・いまこそ |

原水爆禁止日本協議会 |

|

|

| 0120 |

戦後文学を問う―その体験と理念 |

川村湊 |

岩波新書 |

U |

| 95012401 |

三文役者あなあきい伝・PART2 |

殿山泰司 |

筑摩書房 |

|

| 95012501 |

第2回国連軍縮広島会議-国連と軍縮シンポジウム報告書 |

国連軍縮広島会議実行委員会 |

[主催:広島県・広島市・(財)広島平和文化センター] |

|

| 95013001 |

詩集・にんげんをかえせ |

峠三吉(著)・増岡敏和(編・解説) |

新日本出版社 |

|

| 95013002 |

国際情報資料2-広島・長崎原爆投下50周年核兵器廃絶草の根共同行動 |

原水爆禁止日本協議会 |

原水爆禁止日本協議会 |

|

| 95013003 |

戦後50年・日本の死角 |

宇野正美 |

光文社 |

|

| 95013101 |

あいまいな日本の私 |

大江健三郎 |

岩波書店 |

|

| 95020101 |

実録・長い手紙 |

郡家真一 |

|

|

| 95020501 |

原爆と聖書 |

川野正七 |

三月書房 |

|

| 95021001 |

新しい被爆者援護法のポイント |

厚生省保健医療局企画課(監修) |

ぎょうせい |

|

| 950211 |

戦後50年-天皇制・軍事大国はいま |

「紀元節」問題連絡会議編 |

新興出版社 |

|

| 95021101 |

句集・夏光極光 |

小田保 |

双弓社 |

|

| 0220 |

女たちの八月十五日-もうひとつの太平洋戦争 |

小学館(編) |

小学館 |

U |

| 95022002 |

被爆者問題研究第5号 |

日本原水爆被害者団体協議会 |

|

|

| 95022003 |

平和への意志-「世界」編集後記・1946-55年 |

吉野源三郎 |

岩波書店 |

|

| 95022501 |

「戦争と平和」子ども文学館16 |

長崎源之助・今西祐行・岩崎京子編 |

日本図書センター |

|

| 95022502 |

「戦争と平和」子ども文学館17 |

長崎源之助・今西祐行・岩崎京子編 |

日本図書センター |

|

| 95022503 |

「戦争と平和」子ども文学館18 |

長崎源之助・今西祐行・岩崎京子編 |

日本図書センター |

|

| 95022504 |

原発のどこが危険か-世界の事故を検証する |

桜井淳 |

朝日新聞社 |

|

| 95022701 |

いまがチャンス!ぶきをへいわにかえるきかい!世界法廷運動のQ&A |

日本生活協同組合連合会 |

|

|

| 95022702 |

技術と労働 |

大沼正則 |

岩波書店 |

|

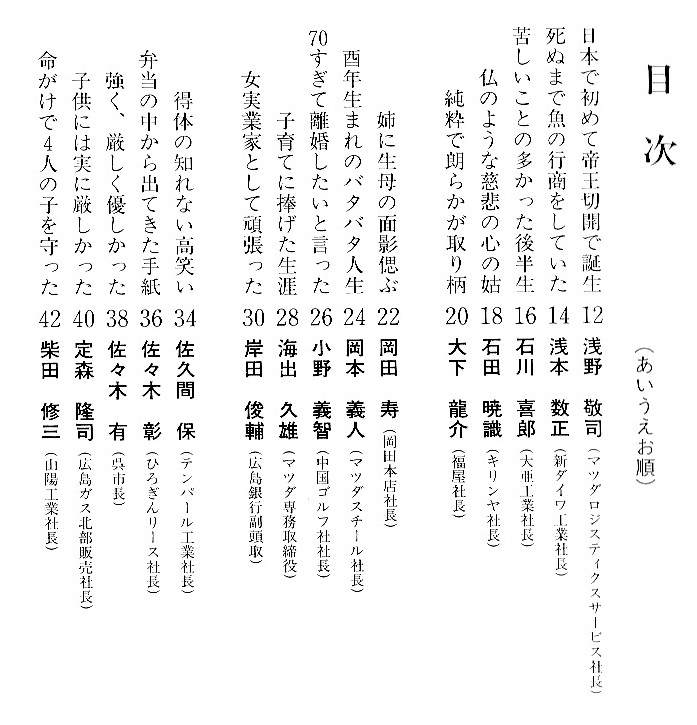

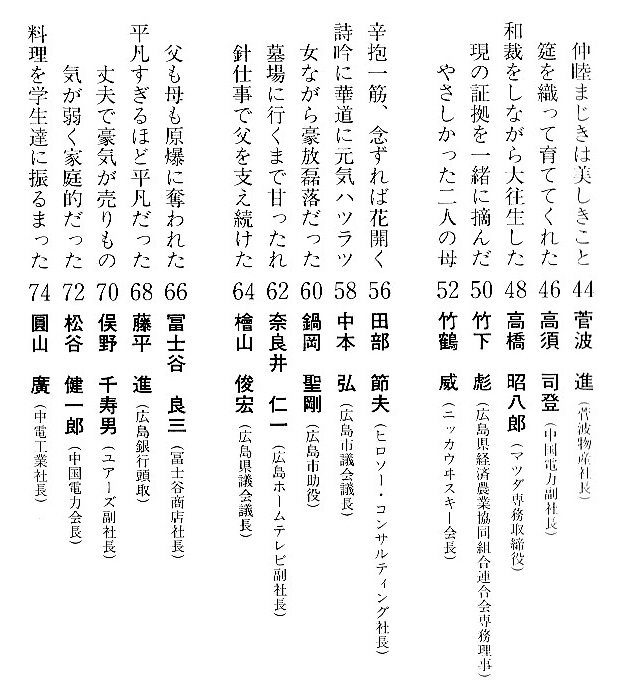

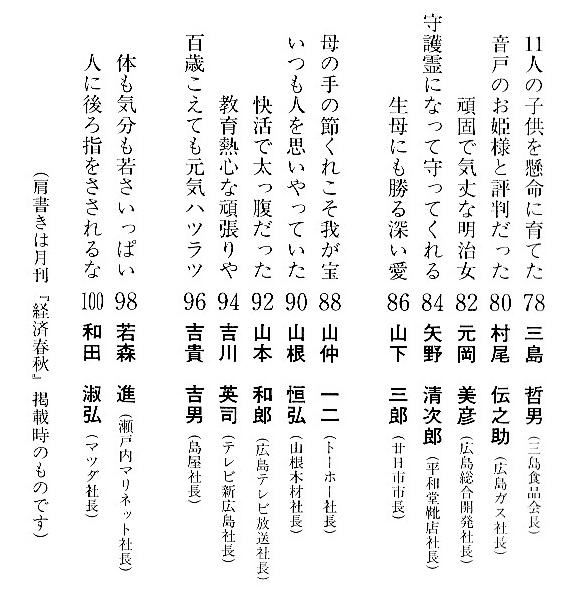

| 95022801 |

続・母を語る-広島のトップを育てた42人の母 |

請川洋一編 |

春秋社 |

|

| 95023301 |

藤田京郎追悼文集-付記=思い出の記・語録 |

デルタ工業株式会社 |

|

|

| 95023302 |

どうやって「ヒロシマ」を伝えるか-悩んでいる一人として |

栗栖武士郎 |

ひろしまピースネットワーク |

|

| 95023303 |

いまもなおつづく「核」被害 |

日本原水協マーシャル・ロンゲラップ代表団 |

日本原水協マーシャル代表団 |

|

| 95023304 |

94ほんはともだち-子どもの心を育てる良書目録(1992年4月-94年3月) |

広島市よい本をすすめる母の会編 |

広島こども図書館 |

|

| 9503 |

つかこうへい傑作選3 |

つかこうへい |

メディアファクトリー |

|

| 95030101 |

いしぶみ-広島郵便局原爆殉職者追悼誌 |

広島郵便局原爆殉職者追悼誌発行委員会・広島西郵便局 |

|

|

| 95030102 |

原爆と文学1995年版 |

原爆と文学の会 |

(日曜舎) |

|

| 95030103 |

わたしの<ヒロシマ>-真実井房子さんの証言 |

埼玉県立朝霞高等学校(94年度入学)1年7組担任竹内良男 |

|

|

| 95030104 |

非核・平和への道-被爆者援護・核兵器廃絶をめざして |

松井康浩 |

新日本医学出版社 |

|

| 95030105 |

平和を考える小中学生文集第6集 |

沼津市総務部総務課 |

|

|

| 95030106 |

浄土真宗の平和学 |

浄土真宗本願寺派安芸教区編 |

同朋舎出版 |

|

| 95030107 |

古稀茫茫 |

長崎孝 |

長崎病院 |

|

| 95030301 |

HIROSHIMA-半世紀の肖像-やすらぎを求める日々 |

大石芳野 |

角川書店 |

|

| 95030311 |

B-29:太平洋戦争終結50周年記念(別冊航空情報) |

中村光男編 |

酣燈社 |

|

| 95030601 |

碑をめぐりて |

宗田勝・増本貴美子(編) |

広島原爆被害者援護評議会 |

|

| 95031001 |

あの日・・・-「ヒロシマ・ナガサキ死と生の証言」より |

日本原水爆被害者団体協議会編 |

新日本出版社 |

|

| 95031002 |

戦禍の記憶-娘たちが書いた母の「歴史」 |

今川仁視編著 |

大学教育出版(岡山市) |

|

| 95031003 |

写真集・平和のモニュメント |

藤田観龍 |

新日本出版社 |

|

| 95031004 |

若潮三期の絆-船舶特幹三期生の記録 |

陸軍船舶特別幹部候補生第三期生会 |

|

| 95031005 |

自分史つうしんヒバクシャ第26号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95031101 |

蔵本淳教授退官記念業績集 |

広島大学原医研血液内科同門会 |

|

|

| 95031501 |

50年目の戦争責任 |

破防法研究会 |

星雲社 |

|

| 95031601 |

国際情報資料3-広島・長崎原爆投下50周年核兵器廃絶草の根共同行動 |

原水爆禁止日本協議会 |

原水爆禁止日本協議会 |

|

| 95031602 |

ウサギの耳とハトの夢-日本の核と情報戦略 |

毎日新聞社会部編 |

リベルタ出版 |

|

| 95032001 |

原爆を見た聞こえない人々-長崎からの手話証言 |

長崎県ろうあ福祉協会・全国手話通訳問題研究会長崎支部編 |

文理閣 |

|

| 95032002 |

平和への祈りを次代へ-中野区戦争体験記録集第3集- |

中野区企画部企画課 |

中野区 |

|

| 95032003 |

原子雲第2集 |

足立区原爆被害者の会(足立会) |

[東京都] |

|

| 95032004 |

わたしの放浪記 |

佐々木久子 |

法蔵館 |

|

| 95032005 |

チェルノブイリから広島へ |

広河隆一 |

岩波書店 |

|

| 0320 |

ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 |

仲宗根政善 |

角川文庫 |

U |

| 95032201 |

ヒロシマに生きる第3号-泉田さんが遺したもの |

栗栖喜久恵 |

|

|

| 95032401 |

くらしといのちかがやく広島に-第6次広島市政白書 |

広島自治体問題研究所編 |

広島市職員労働組合 |

|

| 95032501 |

岩手の被爆者は願う |

岩手県原爆被害者団体協議会 |

|

|

| 95032502 |

毎日ムック・戦後50年 |

西井一夫編 |

毎日新聞社 |

|

| 95032503 |

ポスト冷戦と核 |

今井隆吉・田久保忠衛・平松茂雄編 |

勁草書房 |

|

| 95033001 |

平和教育研究・年報・VOL.22 |

広島平和教育研究所 |

|

|

| 95033002 |

HIBAKUSHA援護交流の集い-被爆50周年記念 |

大阪市原爆被害者の会・婦人部 |

|

|

| 95033003 |

漱石の脳 |

斎藤磐根 |

弘文堂 |

|

| 95033011 |

創立九十周年記念誌 |

広島大学付属中・高等学校 |

|

|

| 95033101 |

未来への警鐘-被爆者は語る |

香川県原爆被害者の会編 |

被爆50周年祈念事業実行委員会 |

|

| 95033102 |

絵で読む広島の原爆 |

那須正幹(文)・西村繁男(絵) |

福音館書店 |

|

| 95033103 |

広島市公文書館紀要第18号 |

広島市公文書館 |

|

|

| 95033104 |

広島大学研究・教育総合資料館研究報告第1号 |

広島大学研究・教育総合資料館設立準備委員会 |

|

|

| 95033105 |

図書目録Ⅷ-広島市公文書館所蔵資料目録第19集 |

広島市公文書館 |

|

|

| 95033301 |

矢賀原爆戦災誌 |

矢賀学区連合町内会 |

|

|

| 95033302 |

昭和20年夏の思い出 |

デルタ18会 |

|

|

| 95033303 |

伝えていこう・このことを-戦後50周年・被爆50周年記念事業 |

東大阪市・東大阪市原爆被害者の会 |

|

|

| 95033304 |

放射線被曝者医療国際協力ハンドブック第7集-ロシア編 |

放射線被曝者医療国際協力推進協議会国際協力ハンドブック編集委員会 |

放射線被曝者医療国際協力推進協議会 |

|

| 95033305 |

放射線被曝者医療国際協力ハンドブック第8集-ベラルーシ編 |

放射線被曝者医療国際協力推進協議会国際ハンドブック編集委員会 |

放射線被曝者医療国際協力推進協議会 |

|

| 95033306 |

放射線被曝者医療国際協力ハンドブック第9集-ボリビア編 |

放射線被曝者医療国際協力推進協議会国際ハンドブック編集委員会 |

放射線被曝者医療国際協力推進協議会 |

|

| 95033308 |

平和への願い-東久留米市平和都市宣言公布10周年記念誌 |

東久留米市総務部庶務課 |

|

|

| 95033309 |

チェルノブイル-事故後の放射線の影響について |

科学技術庁原子力局 |

|

|

| 95033311 |

灰の街長崎-母よいずこに |

柿本直人 |

|

|

| 9504 |

鹿児島県非核・平和自治体宣言集-被爆・戦後50周年を記念して |

非核の政府を求める鹿児島県民の会 |

|

|

| 95040101 |

原爆許すまじ-被爆体験集第4集 |

鹿児島県原爆被爆者福祉協議会 |

|

|

| 95041002 |

自分史つうしんヒバクシャ第27号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95041003 |

現代日本の法と政治-1回生基礎演習教材 |

立命館大学法学部 |

法律文化社 |

|

| 95041401 |

天皇裕仁と地方都市空襲 |

松浦総三 |

大月書店 |

|

| 95041601 |

21世紀への伝言-ヒロシマ・ナガサキからの被爆証言 |

福岡市原爆被害者の会 |

|

|

| 95041801 |

太平洋戦争をしらべる―原爆ドームがかたる戦争の悲劇 |

小峰書店 |

小峰書店 |

|

| 950420 |

もう待てない今こそ戦後補償を! |

高木健一 |

凱風社 |

|

| 950420 |

兄の影を追って-託された「わだつみのこえ」 |

中村克郎(聞き手:稲葉千寿) |

岩波書店 |

|

| 0420 |

従軍慰安婦 |

吉見義明 |

岩波書店(新書) |

U |

| 95042001 |

まっ黒なおべんとう |

児玉辰春(文)・長沢靖(絵) |

新日本出版社 |

|

| 95042002 |

平凡社百科年鑑95 |

下中弘(編集発行人) |

平凡社 |

|

| 0420 |

長崎の鐘 |

永井隆 |

サンパウロ(文庫) |

U |

| 0420 |

この子を残して |

永井隆 |

サンパウロ(文庫) |

U |

| 0420 |

ロザリオの鎖 |

永井隆 |

サンパウロ(文庫) |

U |

| 95042501 |

八月六日上々天気 |

長野まゆみ |

河出書房新社 |

|

| 95042502 |

戦争と民話 |

(責任編集)松谷みよ子・望月新三郎 |

童心社 |

|

| 95042503 |

平和博物館・戦争資料館ガイドブック |

歴史教育者協議会 |

青木書店 |

|

| 95042504 |

ある原子物理学者の生涯 |

田島英三 |

新人物往来社 |

|

| 95042701 |

被災41周年’95年3・1ビキニデーの記録 |

被災41周年1995年3・1ビキニデー静岡県実行委員会 |

|

|

| 95042901 |

日本社会の史的構造 |

朝尾直弘教授退官記念会編 |

思文閣出版 |

|

| 95042902 |

日本国家の史的特質 |

朝尾直弘教授退官記念会編 |

思文閣出版 |

|

| 95043301 |

被爆者援護法国会審議・参考人の意見陳述 |

東京都原爆被害者団体協議会(東友会)編 |

|

|

| 95043302 |

冷戦・人と事件-核をめぐる激動の50年 |

森本良男 |

サイマル出版会 |

|

| 95043303 |

虹をみた日-ヒロシマ、少年少女物語 |

|

ポプラ社 |

|

| 95043304 |

平和への願いをこめて-1994年度事業報告書 |

平和を考える茅ヶ崎市民の会 |

|

|

| 9505 |

核兵器廃絶と非核の国・自治体づくりを学ぶシンポジウム報告書 |

非核の政府を求める富山の会 |

|

|

| 9505 |

人間原爆狩り |

豊田有恒 |

頚文社 |

|

| 95050101 |

続・水をください-被爆50周年記念 |

相模原原爆被災者の会 |

[神奈川県] |

|

| 95050102 |

十日間の空白-被爆地広島救援の記録 |

飯島薫 |

|

|

| 95050103 |

「原爆の子の像」と「折鶴」-正しい知識<学習の手引き> |

豊田清史 |

火幻社 |

|

| 95050104 |

平和への願いをこめて-被爆から50年、広島の心を国政へ |

林紀子 |

|

|

| 95050301 |

対談・平和への選択 |

池田大作、ヨハン・ガルトゥング |

毎日新聞社 |

|

| 95050801 |

千葉県原爆体験集 |

千葉県原爆被爆者友愛会 |

|

|

| 95051001 |

原爆へ平和の鐘を(第3巻)-奈良県原爆被害者の手記 |

奈良県原爆被害者の会(わかくさ会) |

|

|

| 95051002 |

アトミック・ハーベスト-プルトニウム汚染の脅威を追求する |

マイケル・ダントーニオ(Michael D’Antonio) |

小学館 |

|

| 95051003 |

自分史つうしんヒバクシャ第28号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95051201 |

郷にうつりて-広島市己斐国民学校学童集団疎開記録 |

石田秋三 |

|

|

| 95051501 |

昭和20年夏長崎 |

筒井昭男 |

櫂歌書房 |

|

| 95051501 |

戦争と庶民1940-49-第3巻空襲・ヒロシマ・敗戦 |

佐藤靖編 |

朝日新聞社 |

|

| 95051502 |

女子学徒の戦争と青春 |

奥村芳太郎編著 |

角川書店 |

|

| 95051503 |

軍縮問題資料 |

宇都宮軍縮研究室 |

|

|

| 95052001 |

つたえてください・あしたへ・・・-聞き書きによる被爆体験証言集Ⅰ |

エフコープ生活協同組合 |

|

|

| 95052002 |

平和を求めて五十周年 |

杉山秀夫 |

|

|

| 95052003 |

被爆50周年・非核の願いさらに |

非核の政府を求める会編 |

新日本医学出版社 |

|

| 95052004 |

中国人被爆者・癒えない痛苦-獄中被爆者の真相を追う |

強制連行された中国人被爆者との交流を進める会編 |

明石書店 |

|

| 95052005 |

科学者の現代史 |

高橋智子・日野川静枝 |

青木書店 |

|

| 95052006 |

世界原爆詩集[改版初版] |

大原三八雄編 |

角川新書 |

|

| 950522 |

朝鮮・中国と帝国日本 |

井口和起 |

岩波書店 |

|

| 95052501 |

続・未来を語りつづけて-原爆被爆五十年事業 |

広島県原爆被爆教職員の会・広島県教職員組合 |

|

|

| 95052502 |

灼かれた記憶を凍る世界で |

天瀬裕康 |

創元社 |

|

| 95052503 |

平和学習資料12か月 |

東京民研平和教育専門委員会 |

民衆社 |

|

| 95052504 |

誇り―人間・張本勲 |

山本徹美著 |

講談社 |

|

| 95052505 |

うそつき咲っぺ |

長崎源之助(作)・石倉欣二(絵) |

佼成出版社 |

|

| 95052601 |

崇徳学園百二十年史 |

崇徳学園百二十年史編纂委員会 |

崇徳学園 |

|

| 95052801 |

被爆者援護法50問50答-被爆者援護法の活用をすすめるために |

東友会・東京都原爆被害者団体協議会 |

|

|

| 95053001 |

閃光のかたりべ-被爆50周年記念誌・被爆の証言 |

泉佐野市原爆被害者協議会 |

[大阪府] |

|

| 95053002 |

核兵器のない地球へ-ヒロシマからあなたへの手紙 |

中国新聞社 |

|

|

| 95053003 |

裸のマッカーサー―側近軍医50年後の証言 |

ロジャー・オラフ・エグバーグ著 |

図書出版社 |

|

| 95053004 |

私の中の平和と人権 |

田沼肇 |

草の根出版会 |

|

| 95053005 |

犬之介さんと小犬 |

藤本正文 |

|

|

| 95053301 |

筑後の被爆者たち-死の灰を浴びて50年 |

福岡県南部被爆者連合会(浮羽、久留米、三?大川、柳川、筑後、大牟田) |

|

|

| 95053302 |

静岡県下の自治体の反核の意志-被爆50周年の記念事業 |

静岡県原水爆被害者の会 |

|

|

| 9506 |

わたしたちの涙で雪だるまが溶けた-こどもたちのチェルノブイリ |

チェルノブイリ支援運動・九州 |

梓書院 |

|

| 95060101 |

平和がいちばんいい-聞き書き被爆体験 |

しらさぎ会(埼玉県原爆被害者協議会)・埼玉県生活協同組合連合会 |

埼玉県生活協同組合連合会 |

|

| 95060102 |

被爆者からの伝言-原爆の実相を語り継ぐ |

日本原水爆被害者団体協議会編 |

あけび書房 |

|

| 95060103 |

ヒバクシャ-ともに生きる第13号 |

原爆被害者相談員の会 |

|

|

| 95060104 |

わたしのヒロシマ俳句-My Haiku of Hiroshima |

重本泰彦 |

溪水社 |

|

| 95060105 |

民間陳述書-世界法廷運動の一環として、国際司法裁判所に提出されるため |

世界法廷運動日本センター |

|

|

| 95060106 |

むかし戦争があった |

小田部雄次 |

小学館 |

|

| 95060107 |

アンチ・ジャパン |

友野茂 |

三交社 |

|

| 95060401 |

鳩になって-江戸川・被爆者の証言第4集 |

江戸川原爆犠牲者追悼碑の会 |

[東京都] |

|

| 95060501 |

米軍が記録した日本空襲 |

平塚柾緒編著 |

草思社 |

|

| 95060801 |

私の原爆・平和教育 |

末永浩 |

|

|

| 95060901 |

アメリカはなぜ日本に原爆を投下したのか |

ロナルド・タカキ |

草思社 |

|

| 950610 |

昭和史の事典 |

佐々木隆編 |

東京堂出版 |

|

| 95061001 |

デルタの記 |

暮しの手帖編 |

暮しの手帖社 |

|

| 0610 |

ガリバー旅行記 |

原民喜 |

講談社(文芸文庫) |

U |

| 95061003 |

トランクの中の日本-米従軍カメラマンの非公式記録 |

ジョー・オダネル(写真)、ジェファニー・オルドリッジ(聞き書き) |

小学館 |

|

| 95061004 |

戦争と平和-戦後五十年を迎えて |

金光教本部教庁 |

|

|

| 95061005 |

蝕まれる星・地球-ひろがりゆく核汚染 |

豊崎博光(著)・平和博物館を創る会(編) |

平和のアトリエ |

|

| 95061006 |

昭和20年・1945年 |

藤原彰・粟屋憲太郎・吉田裕(編) |

小学館 |

|

| 95061007 |

アメリカの影―戦後再見 |

加藤典洋 |

講談社 |

|

| 95061008 |

夏の声 |

研井悦子 |

短歌新聞社 |

|

| 95061009 |

閃光を浴びて-広島で原子爆弾被爆体験 |

川口隆 |

|

|

| 95061010 |

吾等原爆に降伏せず-太平洋戦争終結50周年記念作品 |

川内康範 |

ノーベル書房 |

|

| 95061201 |

ヒバクシャ-世界の核実験と核汚染 |

桐生広人 |

草の根出版会 |

|

| 95061502 |

天王山・沖縄戦と原子爆弾(下) |

ジョージ・ファイファー |

早川書房 |

|

| 95061503 |

国際情報資料4-広島・長崎原爆投下50周年核兵器廃絶草の根共同行動 |

原水爆禁止日本協議会 |

原水爆禁止日本協議会 |

|

| 95061504 |

おじいちゃんの銀時計 |

はらみちを |

らくだ出版 |

|

| 95061505 |

本因坊名勝負物語 |

井口昭夫 |

三一書房 |

|

| 95061901 |

ヒロシマいのちの伝言-被爆者高橋昭博の50年 |

高橋昭博 |

平凡社 |

|

| 95061902 |

福岡大空襲-語りつぎ-6・19平和のための福岡女性のつどい |

福岡婦人団体交流会 |

|

|

| 950620 |

キーワード・日本の戦争犯罪 |

小田部雄次・林博史・山田朗 |

雄山閣出版 |

|

| 95062001 |

核解体-人類は恐怖から解放されるか |

吉田文彦 |

岩波書店 |

|

| 95062002 |

弁護士がみた戦後補償と人権 |

村山晃 |

部落問題研究所 |

|

| 95062003 |

日米開戦とポツダム宣言の真実 |

杉原誠四郎 |

亜紀書房 |

|

| 95062004 |

科学技術の戦後史 |

中山茂 |

岩波書店 |

U |

| 95062005 |

ロザリオの鎖 |

永井隆 |

サンパウロ |

|

| 95062006 |

ドキュメント日本-土門拳の昭和4(1935-1967) |

土門拳 |

小学館 |

|

| 95062101 |

戦後・被爆50年-核兵器のない地球のために |

原水爆禁止日本協議会 |

|

|

| 95062111 |

さざなみ2号 |

香川自分史同好会 |

|

|

| 95062201 |

呉の戦災 |

呉戦災展実行委員会編 |

|

|

| 95062301 |

禁じられた原爆体験 |

堀場清子 |

岩波書店 |

|

| 95062401 |

第23回(被爆50年)全国平和教育シンポジューム |

日本平和教育研究協議会・広島集会実行委員会 |

|

|

| 95062501 |

写真集・ナガサキ・傷痕癒えぬままに-苦悩の50年を生きて |

黒崎晴生 |

|

|

| 95062502 |

原爆被爆体験記・めがね橋とヤコちゃん |

黒崎美千子(文・絵) |

|

|

| 95062503 |

長崎<11:02>1945年8月9日 |

東松照明 |

新潮社 |

|

| 95062504 |

ヒロシマ巡礼-バーバラ・レイノルズの生涯 |

小谷瑞穂子 |

筑摩書房 |

|

| 95062505 |

占領下の「原爆展」-平和を追い求めた青春 |

小畑哲雄 |

かもがわ出版 |

|

| 95062506 |

今どきの大学生1995 |

遠藤京子編 |

オーロラ自由アトリエ |

|

| 0625 |

太平洋戦争―兵士と市民の記録 |

集英社 |

集英社 |

U |

| 95063001 |

語り継ごう「被爆者の心」 |

三原市原爆被害者の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95063002 |

子どもたちへ原爆を語りつぐ本-総集版 |

広島市こども図書館 |

|

|

| 95063003 |

ヒロシマを壊滅させた男オッペンハイマー<新装版> |

ピーター・グッドチャイルド |

白水社 |

|

| 95063004 |

記録写真・太平洋戦争(下) |

ロバート・シャーロッド;中野五郎編 |

光文社 |

|

| 95063005 |

三原市医師会史(1) |

三原市医師会 |

|

|

| 95063006 |

赤い靴はいた-コミック・戦争 |

おおきてつお(マンガ) |

草土文化 |

|

| 95063007 |

原子爆弾の誕生(上)普及版 |

リチャード・ローズ |

紀伊国屋書店 |

|

| 95063008 |

原子爆弾の誕生(下)普及版 |

リチャード・ローズ |

紀伊国屋書店 |

|

| 95063011 |

聞き書・ふるさとの戦争-徴用は山河に及び |

青木暢之・畑矢健治 |

農山漁村文化協会 |

|

| 95063301 |

被爆50周年に思う-二十八会会員の声 |

河内長野市原爆被害者の会(二十八会) |

|

|

| 95063301 |

この怒りを-被爆50周年特集・長崎版 |

国鉄労働組合長崎県支部・国労原爆被爆者対策協議会 |

|

|

| 95063302 |

虹の約束-長崎50年聞き書き集 |

被爆体験聞き書きグループ |

長崎原爆被災者協議会・生活協同組合コープながさき |

|

| 95063303 |

戦後50年・被爆50年平和を考えよう |

全広島教職員組合 |

|

|

| 95063304 |

被爆から50年・追憶の手記集 |

広島原爆被害者援護評議会 |

|

|

| 95063305 |

きのこ雲-被爆50年記念誌 |

山梨県原水爆被爆者の会 |

|

|

| 95063306 |

私の原爆・平和教育 |

末永浩 |

|

|

| 95063307 |

原子雲の青春-昭和20年4月長崎工業経営専門学校入学者被爆体験集 |

「原子雲の青春」刊行世話人(代表:畑野昭雄) |

「原子雲の青春」刊行事務局 |

|

| 9507 |

つっきれ下駄とズック |

鶴文乃(文)・はしもとわたん(画) |

|

|

| 95070101 |

原爆-三重の被爆者証言 |

三重県原爆被災者の会 |

|

|

| 95070102 |

原爆ドーム、慰霊碑は語る-原爆体験記第2集 |

尾道地区原爆被害者の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95070103 |

占領下の広島-反核・被爆者運動草創期ものがたり |

渡辺力人・田川時彦・増岡敏和編 |

日曜舎 |

|

| 95070104 |

白い虹 |

川島義高 |

学習研究社 |

|

| 95070105 |

被爆舞踏曲 |

田端展 |

溪水社 |

|

| 95070106 |

歴史地理教育NO.535-特集・ヒロシマ・ナガサキ50年 |

|

歴史教育者協議会 |

|

| 95070107 |

原爆を語る-被爆50周年記念 |

品川被爆者の会 |

[東京都] |

|

| 95070108 |

「被爆者援護法」の成立と今後の被爆者運動の課題 |

長崎「原爆問題」研究普及協議会 |

|

|

| 95070109 |

大阪における原水禁運動の誕生 |

大阪平和人権センター |

|

|

| 95070401 |

増原正詩集ノン |

増原正 |

叢書見る |

|

| 95070501 |

被爆50年-原爆投下とこれからのヒロシマ |

広島自治体問題研究所編 |

|

|

| 95070502 |

南区だより[広島市] |

広島市南区役所地域振興課 |

|

|

| 95070701 |

鳩-夏でした。目を閉じると、兄が笑ってた |

新潟県原爆被害者の会(新友会) |

|

|

| 95070702 |

新編原爆詩集 |

峠三吉、中野重治・鶴見俊輔(解説) |

青木書店 |

|

| 95070703 |

戦争と平和の事典-現代史を読むキーワード |

松井愈・林茂夫・梅林宏道・渡辺賢二・吉池俊子・綿引光友・伊藤田直史 |

高文研 |

|

| 95071001 |

短編集・真夏日に撃たれて-短篇八人集 |

原爆と文学の会 |

日曜舎 |

|

| 95071002 |

原爆児童文学を読む |

水田九八二郎 |

三一書房 |

|

| 95071003 |

黒い雨[新装版] |

井伏鱒二 |

新潮社 |

|

| 0710 |

屍の街・半人間 |

大田洋子 |

講談社 |

U |

| 0710 |

原民喜戦後全小説(上) |

原民喜 |

講談社(文芸文庫) |

U |

| 95071006 |

「平和都市ヒロシマ」を問う-ヒロシマと核・基地・戦争 |

湯浅一郎 |

技術と人間 |

|

| 95071008 |

自分史つうしんヒバクシャ第30号 |

栗原淑江 |

|

|

| 0710 |

大きなできごと 小さな叫び |

中下毬子、天野峰子著 |

|

|

| 95071501 |

続・いのちある限り-被爆50周年記念 |

神奈川県原爆被災者の会 |

|

|

| 95071502 |

はまゆう-訴えたいあの日の出来事-被爆50周年記念証言集 |

横浜市原爆被災者の会 |

[神奈川県] |

|

| 95071503 |

八月九日の語り部-いま子どもたちに伝えたい私の被爆者救護体験 |

笠原美代 |

光陽出版社 |

|

| 95071504 |

さまざまな戦後[第2集] |

伊藤ルイ他 |

日本経済評論社 |

|

| 95071511 |

群友会ニュース第42号 |

群馬県原爆被災者の会 |

|

|

| 95071701 |

平和の芽-語りつぐ原爆・沼田鈴子のものがたり |

横山秀夫 |

講談社 |

|

| 95071702 |

長崎ピース・トレイル |

MUPながさき |

海鳥社 |

|

| 950720 |

「三光作戦」とは何だったのか-中国人の見た日本の戦争 |

姫田光義 |

岩波書店 |

|

| 95072001 |

生きる-被爆者の自分史 |

あったか編集工房(編集・構成) |

被爆者の自分史編集委員会(代表:目見田武市) |

|

| 95072001 |

日本の中国侵略と毒ガス兵器 |

歩平(著)・山辺悠喜子・宮崎教四郎(監訳) |

明石書店 |

|

| 95072002 |

閃光の下から-城山国民学校の被爆記録[復刻版] |

朝日ソノラマ編集部編、(文)林成郎・(写真)松本栄一 |

朝日ソノラマ |

|

| 95072003 |

人類は生きねばならぬ-核時代を乗り越えて-森瀧市郎の歩み |

森瀧市郎追悼集刊行委員会 |

|

|

| 95072004 |

広高とヒロシマ |

広島高等学校同窓有志の会 |

|

|

| 95072005 |

ヒロシマという思想-「死なないために」ではなく「生きるために」 |

松元寛 |

東京創元社 |

|

| 95072006 |

新版ナガサキ1945年8月9日 |

長崎総合科学大学平和文化研究所編 |

岩波書店 |

|

| 95072007 |

被爆者たちの戦後50年 |

栗原淑江 |

岩波書店 |

|

| 95072008 |

ひろしま原爆の木たち-歩いて見てほしい-写真・マップ・証言 |

大川悦生 |

たかの書房(京都市左京区)・部落問題研究所(発売元) |

|

| 95072009 |

原子爆弾-開発から投下までの全記録 |

翔泳社編集部編 |

翔泳社 |

|

| 95072010 |

ヒロシマ事典・和英[改訂版]-HIROSHIMA・HANDBOOK |

平和のためのヒロシマ通訳者グループ編 |

|

|

| 95072011 |

広島市立中央図書館所蔵原爆資料目録-原爆を語る5000件の本 |

広島市立中央図書館 |

|

|

| 95072012 |

ヒロシマ・モニュメントⅡ |

土田ヒロミ |

冬青社 |

|

| 95072013 |

レツルの黙示録 |

オルガ・ストルスコバ |

NHK出版 |

|

| 95072014 |

ロシア・戦慄の遺産-核兵器からVXガスまで |

高倉克祐 |

悠飛社 |

|

| 0720 |

遺族と戦後 |

田中伸尚・田中宏・波田永実 |

岩波書店 |

U

|

| 95072016 |

プルトニウム-超ウラン元素の正体 |

友清裕昭 |

講談社 |

|

| 95072017 |

核時代-昨日・今日・明日-リレーインタビュー米の18氏 |

中国新聞社編 |

中国新聞社 |

|

| 95072101 |

年表ヒロシマ-核時代50年の記録 |

中国新聞社 |

|

|

| 95072102 |

孤塁を守る戦い-追悼・岡正治 |

岡まさはる追悼集刊行委員会 |

|

|

| 95072103 |

原爆ドームの祈り |

長谷川敬(文)・山本東陽(写真) |

講談社 |

|

| 95072201 |

ヒロシマ以後-現代美術からのメッセージ-被爆50周年記念展 |

広島市現代美術館 |

|

|

| 95072501 |

木の葉のように焼かれて第29集 |

新日本婦人の会広島県本部 |

|

|

| 95072502 |

50年の旅人たち-8月6日8時15分、広島を撮った男 |

佐竹大心+TBS「モーニングEye」取材班(編著) |

翔泳社 |

|

| 95072503 |

日米戦争観の相剋-摩擦の深層心理 |

油井大三郎 |

岩波書店 |

|

| 95072504 |

八月の神話-原子力と冷戦がアメリカにもたらした悲劇 |

スチュワート・L・ユードル |

時事通信社 |

|

| 95072505 |

消えた街 |

徳光彩子 |

東銀座出版社・なのはな出版(発売) |

|

| 95072801 |

原爆被害者の「叫び」第2集-被爆50周年特集 |

久井町原爆被害者の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95072901 |

宇部大空襲-戦災50年目の真実 |

宇部市の空襲を記録する会 |

|

|

| 95073001 |

青い空を-いしかわの被爆者たちの50年 |

石川県原爆被災者友の会 |

|

|

| 95073002 |

生命もてここに証す-1995年版 |

社団法人東友会・東京都原爆被害者団体協議会 |

|

|

| 95073003 |

さんげ-原爆歌人正田篠枝の愛と孤独 |

広島文学資料保全の会編 |

社会思想社 |

|

| 95073004 |

白い夏 |

生口十朗 |

近代文芸社 |

|

| 95073005 |

京都に原爆を投下せよ-ウォーナー伝説の真実 |

吉田守男 |

角川書店 |

|

| 95073101 |

ForアスSHOGEN-私たちの明日への証言 |

原爆被害者証言のつどい |

|

|

| 95073102 |

戦争と平和-67人の証言 |

小田桐誠(編著) |

三一書房 |

|

| 95073103 |

ヒロシマ・コレクション-広島平和記念資料館蔵 |

土田ヒロミ(撮影) |

NHK出版 |

|

| 95073104 |

合掌-平和を祈る・小崎侃版画集 |

小崎侃 |

春陽堂 |

|

| 95073111 |

農協ビル風雲録 |

金子節堂 |

西日本農業新聞社 |

|

| 95073301 |

被爆して生きて50年-被爆50周年祈念誌 |

京都府京都府原爆被災者の会(京友会) |

|

|

| 95073302 |

あの日への祈り-第一県女原爆50周年 |

皆実有朋会 |

|

|

| 95073303 |

惨事を想い起こして |

古川修[元長崎県公立学校教員] |

|

|

| 95073304 |

平成7年版原爆被爆者対策概要(被爆50年版) |

広島市衛生局原爆被害対策部 |

|

|

| 95073305 |

原爆被爆者対策事業概要 |

広島県 |

広島県 |

|

| 95073306 |

HIROSHIMA・CALLING |

PAUL・QUAYLE(ポール・クエール) |

|

|

| 95073307 |

被爆体験文集・原爆と地獄第3集-被爆50周年記念 |

鳥取県原爆被害者協議会 |

|

|

| 95073308 |

原子爆弾被爆者の障害-被爆50年国際シンポジウムから |

斉藤紀(おさむ) |

広島県原水協 |

|

| 95073309 |

永遠の誓い-戦後50周年記念によせて |

葛飾区総務部総務課 |

|

|

| 95073310 |

平和を生みだすこころ-被爆50年記念誌 |

85年金光教平和祈願広島集会実行委員会 |

|

|

| 95073311 |

被爆-50周年を迎えて |

広島県立賀茂高等女学校(昭和21年3月卒業生) |

|

|

| 95073312 |

広島・長崎被爆体験文集 |

宇治市平和都市推進協議会・京都府原爆被災者の会宇治支部 |

|

|

| 95073313 |

広島市への小・中学生派遣団「平和の翼」のしおり |

苫小牧市 |

|

|

| 95073314 |

証言集・語り継ぐ明日の子らへ-アジア太平洋戦争と戦後を生きた人の証言 |

平和をすすめる益田市民の会 |

|

|

| 95073315 |

原子爆弾被爆者援護措置に関する陳情書 |

広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会 |

|

|

| 9508 |

壁-未解放部落原爆被爆者の手記第12集 |

福島地区原爆被爆者の会 |

|

|

| 9508 |

詩集・影たちの証言 |

長津功三良 |

セコイア社 |

|

| 9508 |

黙祷の木-反戦反核詩歌句集第13集 |

核戦争に反対する関西文学者の会編 |

|

|

| 9508 |

あの日あの時(英訳版) |

県立長崎高女42回生 |

|

|

| 95080101 |

敗戦50年と解放50年-日韓シンポジウム-和解と未来のために |

山口昭男編 |

岩波書店 |

|

| 95080101 |

被爆者の証言 |

甲奴町原爆被害者の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95080102 |

被爆者ととともに |

原爆被害者相談員の会編 |

中国新聞社 |

|

| 95080103 |

被爆の実相-被爆50周年の節目にあたり |

高知県原爆被爆者の会 |

|

|

| 95080104 |

いのち-21世紀への遺言 |

大分県原爆被害者団体協議会・大分県生活協同組合連合会・大分県連合青年 |

みずき書房 |

|

| 95080105 |

真赤な原子雲-祖父母が孫に語る戦争と原爆の話 |

こばと幼稚園平和教育委員会[広島県府中町] |

汐文社 |

|

| 95080106 |

いのちの輝き第3集-桐生のヒロシマ |

桐生平和委員会 |

|

|

| 95080107 |

ヒロコ・生きて愛-原爆乙女の戦後50年 |

田坂博子 |

学習研究社 |

|

| 95080108 |

孫たちへの証言第8集-50年前のあのことこのこと |

自費出版センター(企画・制作)・福山琢磨(編) |

新風書房 |

|

| 95080109 |

ヒロシマ・こどもたちの夏 |

村上啓子(作)・堀口忠彦(絵) |

溪水社 |

|

| 95080110 |

ながさき総合文芸誌ら・めえる第31号-被爆50年に |

広田助利編 |

長崎ペンクラブ |

|

| 95080111 |

非核の希い No A-bomb more and none |

花沢三郎(著)・山内知子(訳) |

神谷書房 |

|

| 95080111 |

あの日・あのころ・ひろしま50年 |

広島市公文書館・広島市教育委員会文化課 |

広島市公文書館 |

|

| 95080111 |

子どものしあわせ-特集:平和を創るこどもたち |

日本子どもを守る会(編) |

|

|

| 95080112 |

世紀を超えて-爆心地復元運動とヒロシマの思想 |

児玉克哉編 |

中国新聞社 |

|

| 95080113 |

ヒロシマの記録-被爆50周年写真集 |

中国新聞社メディア開発局出版部編 |

中国新聞社 |

|

| 95080114 |

レインボー・ビレッジ-RAINBOW-VILLAGE |

バーバラ・レイノルズ(著)・中国新聞社(編) |

中国新聞社出版部 |

|

| 95080116 |

遺すことば-原爆被爆体験記・第3集 |

茨城県原爆被爆者協議会 |

|

|

| 95080117 |

鎮魂の叫び第1集 |

岐阜県原爆被爆者の会 |

|

|

| 95080301 |

国際情報資料5-広島・長崎原爆投下50周年核兵器廃絶草の根共同行動 |

原水爆禁止日本協議会 |

原水爆禁止日本協議会 |

|

| 95080401 |

ドキュメント・核と人間-実験台にされた「いのち」 |

中国新聞ヒロシマ50年取材班編 |

中国新聞社 |

|

| 95080501 |

被爆体験記・被爆五十年を生きて |

作木村原爆被爆者友の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95080502 |

いのり-被爆50年記念文集(第4集) |

宮城県原爆被害者の会 |

|

|

| 95080503 |

未来への証言-青年はヒロシマ・ナガサキを忘れない |

被爆体験を聞く北区の会 |

|

|

| 95080504 |

広島大学医学部50年史・資料編 |

広島大学医学部同窓会(広仁会) |

|

|

| 95080505 |

ヒロシマと平和の福音 |

宗藤尚三 |

新教出版社 |

|

| 95080506 |

原爆投下訓練と島田空襲-聞かせてください1945年7月26日のことを |

土居和江・小屋正文・小林大治郎 |

静岡新聞社 |

|

| 95080507 |

忘れえぬ日-長崎医科大学被爆50周年記念誌 |

長崎大学医学部原爆復興50周年医学同窓記念事業会 |

|

|

| 95080508 |

南区だよりNO.147 |

広島市南区役所地域振興課 |

|

|

| 95080509 |

史料・太平洋戦争被害調査報告 |

中村隆英・宮崎正康編 |

東京大学出版会 |

|

| 95080509 |

広島県医師会速報 |

広島県医師会 |

|

|

| 95080601 |

ピカに灼かれて・被爆体験記第18集 |

広島医療生協原爆被害者の会 |

|

|

| 95080602 |

炎の墓標第2集-被爆50周年記念誌 |

三和町原爆被爆者友の会編 |

〔広島県双三郡〕 |

|

| 95080603 |

炎の記憶-安芸門徒の終戦50周年 |

炎の記憶編集委員会 |

浄土真宗安芸教区広陵東組仏教壮年会 |

|

| 95080604 |

被爆体験記・忘れ得ぬ日 |

布野村原爆被害者友の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95080605 |

被爆50年・あの日から明日へ |

世田谷被爆者の会(世田谷同友会) |

[東京都] |

|

| 95080606 |

新編・一しずくの水 |

栃木県原爆被害者協議会 |

|

|

| 95080607 |

50年こころあらたに-ひばくのこころでシリーズ4 |

町友会とともに生きる会 |

|

|

| 95080608 |

語り継いで・・・-「被爆体験・聞き・語り」集 |

生協ひろしま |

|

|

| 95080609 |

凍りついた夏の記憶-ヒロシマ・50年目の証言 |

竹内良男編 |

雲母書房 |

|

| 95080610 |

ああ麗しき太田川-広島県立広島工業学校原爆追悼集・第2集 |

広島工業高等学校同窓会(編集代表:岡本智恵子)編 |

広島工業高等学校同窓会・広島県立広島工業高等学校 |

|

| 95080612 |

八月のドーム |

山本志津子 |

|

|

| 95080613 |

ヒロシマ50年-或少年兵の手記 |

小笠邦久 |

蝸牛社 |

|

| 95080614 |

消えた十字架(ロザリオ)-被爆50周年祈念 |

碓井静照 |

ガリバープロダクツ |

|

| 95080615 |

詩集・それでも太田川は美しい |

水谷なりこ |

編集工房ノア |

|

| 95080616 |

川手健を語る |

川手健を語る会 |

|

|

| 95080617 |

舞台シナリオ・はだしのゲン誕生 |

星功一(脚本)・中沢啓治(原作)、ゲン・クリエイティブ(編) |

柘植書房 |

|

| 95080618 |

歌集・キノコ雲 |

宗像貞喜 |

|

|

| 95080619 |

悲劇のヒロシマ・ナガサキ-原爆投下決断の内幕(上) |

ガー・アルペロビッツ |

ほるぷ出版 |

|

| 95080620 |

悲劇のヒロシマ・ナガサキ-原爆投下決断の内幕(下) |

ガー・アルペロビッツ |

ほるぷ出版 |

|

| 95080621 |

閃光・後世への伝言集-被爆50周年記念誌 |

東城町原爆被害者の会・東城町原爆死没者遺族の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95080622 |

平和 |

広島市安公民館 |

|

|

| 95080623 |

わたしたちの8月6日 |

ひまわり会・高陽第一診療所 |

|

|

| 95080624 |

十四歳・平和のいしずえ |

大竹小学校昭和19年卒業生 |

|

|

| 95080625 |

詩集・影たちの証言 |

長津功三良 |

セコイア社 |

|

| 95080626 |

川柳句集 |

奥本清子 |

広島川柳会 |

|

| 95080627 |

句文集・焦土の祈り |

広島番傘川柳会 |

|

|

| 95080628 |

大正の虹-原爆の午后 |

古川唯雄・岡本芳雄 |

自費出版まつやま(人の森出版)[制作] |

|

| 95080630 |

ヒロシマ新聞(1945年8月7日) |

中国新聞労働組合 |

|

|

| 95080701 |

平和-被爆50年史 |

全国電気通信労働組合・全電通原爆被爆者協議会中央本部 |

|

|

| 95080901 |

いのちの証Ⅰ-原爆被害と被爆者 |

長崎原爆被災者協議会 |

|

|

| 95080901 |

被爆-あの日を忘れないために |

恵の丘長崎原爆ホーム別館 |

|

|

| 95080902 |

いのちの証Ⅱ-被爆者が生きた「昭和」 |

長崎原爆被災者協議会 |

|

|

| 95080903 |

原爆体験記第10集 |

恵の丘長崎原爆ホーム |

|

|

| 95080904 |

ナガサキ50年-原爆被爆体験記 |

伊商学徒報国隊(徳久悦次編) |

ナガサキ50年刊行会 |

|

| 95080905 |

原爆記-あの日、八月六日の私は-長崎師範学校被爆50周年祈念 |

長師23年卒生被爆祈念誌発刊会 |

|

|

| 95080906 |

ピース・トーク-きみたちにつたえたいⅤ |

長崎平和推進協会 |

|

|

| 95080907 |

南京大虐殺と原爆-アジアの声第9集 |

戦争犠牲者を心に刻む会編 |

東方出版 |

|

| 95080908 |

原爆句抄-A-BOMB・HIBAKU |

松尾あつゆき |

新樹社 |

|

| 95080909 |

原爆の医学的影響-被爆50周年記念誌 |

長崎大学 |

|

|

| 95080911 |

長崎原爆の記 |

渡辺(ピネット)美代(著)・日本仏教エスペランチスト連盟(編) |

日本仏教エスペランチスト連盟 |

|

| 95080911 |

原爆五十周年記念誌 |

三菱重工業長崎原爆供養奉賛会 |

|

|

| 95080912 |

長崎医科大学原爆被災復興日誌 |

長崎大学医学部原爆復興50周年医学同窓会記念事業会 |

|

|

| 95081001 |

記憶の光景-10人のヒロシマ |

江成常夫 |

新潮社 |

|

| 95081002 |

原民喜戦後全小説(下) |

原民喜 |

講談社 |

|

| 95081003 |

なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか(上) |

トマス・パワーズ |

ベネッセ |

|

| 95081004 |

なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか(下) |

トマス・パワーズ |

ベネッセ |

|

| 95081005 |

原爆と日本人-ヒロシマ・ナガサキを忘れない |

蜷川真夫編 |

朝日新聞社 |

|

| 95081006 |

キノコ雲から這い出した猫 |

江戸家猫八 |

中央公論社 |

|

| 95081008 |

ヒロシマ百人一首 |

佐々木幸綱(選) |

中国新聞社 |

|

| 95081009 |

自分史つうしんヒバクシャ第31号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95081010 |

社史に見る太平洋戦争 |

井上ひさし編 |

新潮社 |

|

| 95081501 |

新版・日本現代史 |

藤原彰・荒川章二・林博史 |

大月書店 |

|

| 95081501 |

修羅-福井県被爆者50年目の証言 |

福井県原爆被害者団体協議会 |

|

|

| 95081502 |

激闘のビルマ、鎮魂の長崎 |

吉田悟 |

東京経済 |

|

| 95081503 |

あなたに聞いてほしい・戦争を伝える本 |

山本典子編(戦争を伝える本企画室) |

人の森出版 |

|

| 95081504 |

川柳原爆句集「原子野」 |

原爆川柳保存会編 |

緑書房 |

|

| 95081505 |

ヒロシマの原点へ-自分史としての戦後50年 |

松江澄 |

社会評論社 |

|

| 95081506 |

「空になった少年」-詩を愛した被爆二世の少年 |

吉田重美・長新太 |

岩崎書店 |

|

| 95081507 |

ノンニュークリアエイジ-戦争の記憶・未来への希望 |

本島等・森村誠一・柴野徹夫 |

こうち書房 |

|

| 95081508 |

焼けあとのイチ |

創価学会婦人平和委員会編 |

第三文明社 |

|

| 95081509 |

在韓被爆者が語る被爆50年-求められる戦後補償 |

韓国の原爆被害者を救援する市民の会 |

|

|

| 95081510 |

白の系譜-半世紀 |

平川林木 |

近代文芸社 |

|

| 95081511 |

終戦50周年記念誌・あの時わたしは |

中村輝雄編 |

文教図書出版 |

|

| 95081511 |

歌集・広島 |

竹内一作 |

季刊ふるさと紀行編集部 |

|

| 95081512 |

太平洋戦争-その真相(悲惨と飢餓) |

春木秋彦 |

リーベル出版 |

|

| 95081513 |

第三の原爆 |

伴野郎 |

講談社 |

|

| 95081514 |

広島市医師会だより |

広島市医師会 |

|

|

| 95081515 |

女性自身 |

|

光文社 |

|

| 95081521 |

戦後50年・船舶兵物語 |

戦友会「戦通比治山会」編 |

|

|

| 0815 |

大江健三郎とは誰か―鼎談:人・作品・イメージ |

鷲田小弥太・中沢千麿夫・桒原丈和 |

三一書房(新書) |

U |

| 95081710 |

今年竹 |

小玉秀子 |

|

|

| 95081801 |

私たちは敵だったのか―在米被爆者の黙示録(増補新版) |

袖井林二郎 |

岩波書店 |

|

| 95081901 |

大東亜戦争の総括-若い世代におくる |

田淵雅城 |

恒久出版 |

|

| 95082001 |

長崎市被爆50周年記念原爆忌文芸大会応募作品集 |

長崎市被爆50周年記念原爆忌文芸大会実行委員会編・刊 |

|

|

| 95082002 |

アメリカの戦後50年-ジャーナリストが見た半世紀 |

宮本倫好 |

丸善 |

|

| 95082501 |

原爆・表現と検閲-日本人はどう対応したか |

堀場清子 |

朝日新聞社 |

|

| 95082502 |

核時代に生きる私たち-広島・長崎から50年 |

マヤ・モリオカ・トデスキーニ編 |

時事通信社 |

|

| 95082503 |

オッペンハイマー-原爆の父はなぜ水爆開発に反対したか |

中沢志保 |

中央公論社 |

|

| 95082504 |

アジア人が見た8月15日 |

陸培春 |

かもがわ出版 |

|

| 95082505 |

世界の平和博物館 |

西田勝・平和研究室編 |

日本図書センター |

|

| 95082801 |

語りつがねばならないこと-原爆被爆50周年記念誌 |

和歌山県原爆被災者の会 |

|

|

| 95082901 |

ふたりのイーダ |

松谷みよ子 |

講談社 |

|

| 95083001 |

NHKスペシャル・長崎よみがえる原爆写真 |

NHK取材班・(写真)山端庸介 |

日本放送出版協会 |

|

| 95083101 |

証言1995-ヒロシマ・ナガサキの声第9集 |

長崎の証言の会 |

汐文社(発売) |

|

| 95083102 |

原爆被爆50年・私達の被爆体験集-八王子より |

八王子市原爆被爆者の会 |

[東京都] |

|

| 95083103 |

原水爆禁止1995年世界大会の記録 |

原水爆禁止世界大会実行委員会 |

|

|

| 95083104 |

天皇・皇后両陛下戦後50年・慰霊の旅-長崎御訪問記念誌 |

ホテルニュー長崎 |

|

|

| 95083105 |

広島に青空が帰った |

グラント藤田 |

|

|

| 95083301 |

原爆 |

国広茂 |

|

|

| 95083301 |

被爆50年目の証言-あの日忘れまじ |

神辺町原爆被害者の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95083302 |

観音被爆50年 |

(広島市)観音被爆証言編集委員会 |

|

|

| 95083305 |

あの日を語る一言-五十年目の広島から |

広島県女性会議 |

|

|

| 95083306 |

私の被爆体験談 |

荒角理宰(元山陽ジャスコ会長) |

(呉東ロータリークラブ) |

|

| 95083307 |

原爆被爆者動態調査事業報告書 |

広島市 |

|

|

| 95083308 |

広島女子高等師範学校附属山中高等女学校昭和20年度在校生名簿 |

広島女子高等師範学校附属山中高等女学校原爆慰霊委員会 |

|

|

| 95083310 |

被爆者医療の概要-被爆50周年・1995年版 |

福島生協病院 |

|

|

| 95083311 |

なくしたいピカドン第2集 |

広島中央保健生協被爆者の会 |

|

|

| 95083312 |

戦後50年-戦争・被爆を語る-長崎新聞OB体験集 |

長崎新聞労働組合 |

|

|

| 95083313 |

原爆被災50周年追悼誌 |

中国地方建設局 |

|

|

| 95083314 |

8月6日の傘-1995-HIROSHIMA-ART-PROJECT |

|

|

|

| 95083315 |

平和の大切さ-戦後50周年 |

河内長野市企画調整部広報公聴課 |

|

|

| 95083316 |

松山市民の平和への願い |

松山市 |

|

|

| 9509 |

句文集・広島忌 |

高杉巌 |

|

|

| 950901 |

敗戦から何を学んだか-1945年-日本・ドイツ・イタリア |

色川大吉編 |

小学館 |

|

| 95090101 |

青森県の被爆者-50年後に語られた広島・長崎の証言 |

青森県原爆被害者の会 |

|

|

| 95090102 |

梶葉-かじのは-通巻Ⅲ |

「梶葉」刊行委員会 |

|

|

| 95090111 |

子どものしあわせ |

日本子どもを守る会(編) |

|

|

| 95090301 |

しらうめ-広島県立第二高等女学校母校創立50周年記念誌 |

広島県立広島第二高等女学校同窓会 |

|

|

| 95090601 |

ヒロシマ・一期一会 |

井上清司 |

研光新社 |

|

| 95091001 |

自分史つうしんヒバクシャ第32号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95091501 |

閃光の日から50年-福島におけるヒロシマとナガサキ |

福島県原爆被害者協議会編 |

|

|

| 95091801 |

葬られた原爆展-スミソニアンの抵抗と挫折 |

フィリップ・ノビーレ、バートン・J・バーンステイン |

五月書房 |

|

| 0920 |

ホロコーストの罪と罰-ドイツ・イスラエル関係史 |

ミヒャエル・ヴォルフゾーン |

講談社 |

現代新書 |

| 95092001 |

全逓広島労働運動史 |

全逓信労働組合広島地区本部 |

|

|

| 95092011 |

未来への軌跡-ある政治学者の思想と行動 |

飯坂良明 |

四谷ラウンド |

|

| 95092101 |

核-半減期 |

東京都写真美術館編 |

財団法人東京都文化振興会・東京都写真美術館 |

|

| 95092201 |

寄るな触るな邪魔するな |

川内康範 |

ぴいぷる社 |

|

| 95092501 |

いま、平和とは-出版に働く者が考える戦後50年-戦後50年記念誌 |

日本出版労働組合連合会 |

|

|

| 95092601 |

女性自身 |

|

光文社 |

|

| 95093001 |

検証ヒロシマ1945-1995 |

中国新聞社 |

|

|

| 95093002 |

平和の推進1995 |

財団法人広島平和文化センター |

|

|

| 95093003 |

シンポジウム・被爆50周年を考える |

日本科学者会議広島支部 |

|

|

| 95093301 |

永遠の平和を-原爆体験記 |

宮田国夫 |

|

|

| 95093301 |

平和祈念文集-終戦50周年記念 |

滋賀県健康福祉部社会福祉課 |

|

|

| 95093302 |

再びあるまじきー核廃絶こそ私のねがいー被爆・終戦50周年 |

田辺俊三郎 |

|

|

| 9510 |

「ながさき」を継承する |

長崎平和推進協議会 |

|

|

| 95100101 |

君たちの知らないむかし広島は |

安水稔和 |

編集工房ノア |

|

| 95100102 |

広島大学公開講座・被爆50年-放射線が人体に与えた影響 |

広島大学放送教育実施委員会 |

|

|

| 95100103 |

原子爆弾(続)-県内被爆者の手記と感想 |

静岡県原水爆被害者の会 |

|

|

| 95100501 |

米軍占領下の原爆調査-原爆加害国になった日本 |

笹本征男 |

新幹社(発売元:草風館) |

|

| 951010 |

ぼくらの「侵略」戦争-昔あった、あの戦争をどう考えたらよいのか |

宮崎哲也 |

洋泉社 |

|

| 95101001 |

自分史つうしんヒバクシャ第33号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95101501 |

八万キロの戦争―語り部が伝える真実 |

片山正年 |

社会思想社 |

|

| 95101502 |

被爆二世として生きる |

広島県教職員組合・広島県教職員組合被爆二世の会 |

|

|

| 95101601 |

句文集・広島忌 |

高杉悟泉 |

|

|

| 95101701 |

平和の礎・ヒロシマ |

全水道広島水道労働組合 |

|

|

| 95102001 |

中国史の位相 |

今堀誠二 |

勁草書房 |

|

| 95102002 |

戦後誌-光と影の記憶 |

朝日新聞西部本社編 |

石風社 |

|

| 95102501 |

原爆神話の50年-すれ違う日本とアメリカ |

斉藤道雄 |

中央公論社 |

|

| 95102502 |

御土砂-硫黄島からナガサキへ |

大塚一敏 |

新日本出版社 |

|

| 95102503 |

ふるさとは一瞬に消えた―長崎・浦上町の被爆といま |

長崎県部落史研究所編 |

解放出版社 |

|

| 95102504 |

とどけ平和の祈り第7集-広島平和のバス高森町派遣団報告書 |

高森町教育委員会平和のバス事務局 |

高森町教育委員会 |

|

| 95102801 |

板橋の平和-戦争と板橋・語りつぐ苦難の日々 |

板橋区立郷土資料館 |

|

|

| 95103101 |

平和文化研究第18集 |

長崎総合科学大学長崎平和文化研究所 |

|

|

| 95103102 |

「皇国臣民」廃業宣言 |

朱碩 |

高麗春秋社 |

|

| 95103103 |

動員学徒誌-被爆50周年記念 |

村中和子(広島県動員学徒等犠牲者の会)編 |

広島県動員学徒等犠牲者の会 |

|

| 95103301 |

教師・いま原点からの新生-戦後50年・教師たちの誓い |

笹森晃編 |

理論社 |

|

| 95103302 |

「ヒロシマ50年」報道-平成7年度「新聞協会賞」編集第2部門応募作品 |

中国新聞社 |

|

|

| 95103303 |

入手可能な核文献案内PART14 |

和田英夫編 |

|

|

| 95103304 |

被爆50周年原水爆禁止世界大会報告決定集 |

被爆50周年原水爆禁止世界大会実行委員会 |

|

|

| 95103305 |

太平洋戦争終結-その時私たちは |

日本社長会編 |

|

|

| 9511? |

手記被爆五十年隊員の想い 原爆被爆救援・賀北部隊 |

賀北部隊友の会 |

東広島,賀北部隊友の会 |

|

| 95110101 |

牛田の被爆-被爆50周年誌・核兵器廃絶を願って |

牛田ニュース・町史編集委員会 |

牛田ニュース |

|

| 95110311 |

「屍に乳房をふくませて」の少年のこと |

小原好隆(編) |

|

|

| 95110401 |

流光-語り継ごう平和を・被爆50年 |

修道中学校・修道高等学校 |

|

|

| 95110501 |

復刻・原子爆弾-亡き夫に愛をこめて |

武井武夫・武井富美子・武井共夫 |

光陽出版社 |

|

| 95111001 |

アメリカの中のヒロシマ(上) |

R・J・リフトン、G・ミッチェル |

岩波書店 |

|

| 95111002 |

核兵器のない世界-実現への道をさぐる |

ジョセフ・ロートブラット、ジャック・スタインバーガー、他(編著) |

かもがわ出版 |

|

| 95111003 |

自分史つうしんヒバクシャ第34号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95111501 |

長崎医科大学壊滅の日-救いがたい選択「原爆投下」 |

小路敏彦 |

丸ノ内出版 |

|

| 95111502 |

いもうと |

大浦ふみ子 |

葦書房 |

|

| 95111503 |

浜崎左髪子画集 |

浜崎左髪子 |

|

|

| 95111504 |

Q&Qの時代を生きる-平和・非核への新たな挑戦 |

林茂夫 |

日本評論社 |

|

| 95111601 |

語り継がれる戦争の記憶1 |

三枝義浩 |

講談社 |

|

| 951120 |

特攻隊と戦後の僕ら-「ザ・ウインズ・オブ・ゴッド」の軌跡 |

今井雅之 |

岩波書店 |

|

| 95112401 |

本川地区被爆の概要-原子爆弾被爆五十年 |

渡辺宏編 |

本川地区原爆慰霊碑建立委員会 |

|

| 95112501 |

部落問題と平和教育3 |

広島県同和教育研究協議会 |

|

|

| 95112511 |

作家の自伝38・大田洋子 |

大田洋子(著)・浦西和彦(編・解説) |

日本図書センター |

|

| 95112701 |

あの日を忘れない-被爆50周年企画 |

長崎県時津町 |

|

|

| 95112801 |

戦後民主主義-戦後日本・占領と戦後改革第4巻 |

中村政則・天川晃・尹健次・五十嵐武士編 |

岩波書店 |

|

| 95113011 |

我が人生の記・官費旅行 |

横川若松 |

|

|

| 95113111 |

大本広島本苑70年誌 |

大本広島本苑 |

|

|

| 95113301 |

国際司法裁判所における広島市長の陳述 |

平岡敬 |

広島市市民局平和推進室 |

|

| 95113302 |

広島平和の親子バスツアー感想文集 |

原水爆禁止加古川協議会 |

|

|

| 95113303 |

第9回青少年広島への旅感想文集 |

品川区総務部総務課 |

|

|

| 9512 |

高校生の平和ハンドブックⅡ |

高校生平和ゼミナール全国連絡センター編 |

平和文化 |

|

| 9512 |

語り継ぐ未来へ-私と戦後50年 |

きかんし印刷編 |

|

|

| 9512 |

(被爆50周年平和シンポジウム報告集) |

広島弁護士会平和推進委員会 |

|

|

| 95120101 |

いしゅたる1995冬NO.16-特集・原爆50年 |

堀場清子 |

いしゅたる社 |

|

| 95120102 |

丸12月号-特集:悪夢の最終兵器-「核」の50年史- |

竹川真一編 |

潮書房 |

|

| 95120103 |

原爆に託されたメッセージ―謎解きを試みた一被爆者の半生記 |

岩崎四郎著 |

近代文芸社 |

|

| 95120104 |

あの時戸坂で・・・50年目に古老が語るピカの実相 |

城北中・高校社会問題研究会 |

|

|

| 95120105 |

被爆50周年の想い |

山県郡千代田町原爆被害者の会 |

〔広島県〕 |

|

| 95120106 |

心に残るあの日の手記集-被爆・終戦50年を迎えて |

[広島市中区]竹屋地区社会福祉協議会 |

|

|

| 95120505 |

アメリカは有罪だった-核の脅威の下に(上) |

エドワード・セント・ジョン |

朝日新聞社 |

|

| 95120506 |

アメリカは有罪だった-核の脅威の下に(下) |

エドワード・セント・ジョン |

朝日新聞社 |

|

| 95120601 |

記憶治療塔 |

中沢正夫 |

三五館 |

|

| 95120602 |

ジュノーさんのように第46号 |

ジュノーの会 |

[広島県府中市] |

|

| 95120801 |

語りつぐ平和を第13集-特集戦後50年 |

平和を語りつぐ秋田婦人の会 |

|

|

| 95120802 |

いま言わなければ(上)-戦後50年証言・直言集 |

佐賀県平和委員会 |

|

|

| 95121001 |

公費負担医療の実際知識―実例・図解による請求事務マニュアル(第5版) |

安藤秀雄 |

医学通信社 |

|

| 95121002 |

自分史つうしんヒバクシャ第35号 |

栗原淑江 |

|

|

| 95121011 |

群友会ニュース第43号 |

群馬県原爆被災者の会 |

|

|

| 95121501 |

PEACE!PEACE!PEACE!わたしたちに戦争責任はないのか |

日本戦没学生記念会(わだつみ会)編 |

情況出版 |

|

| 95121501 |

ある日本軍「慰安婦」の回想-フィリピンの現代史を生きて |

マリア・ロサ・L・ヘンソン |

岩波書店 |

|

| 95121502 |

グリーンピース・ストーリー |

マイケル・ブラウン、ジョン・メイ |

山と渓谷社 |

|

| 95121503 |

紙碑-被爆老人のあかし・第4集 |

広島原爆被爆者援護事業団 |

|

|

| 95121504 |

核兵器廃絶への道 |

朝日新聞大阪本社「核」取材班 |

朝日新聞社 |

|

| 95121505 |

原水爆禁止運動資料集第1期第1巻 |

小林徹(編・解説) |

緑蔭書房 |

|

| 95121506 |

原水爆禁止運動資料集第1期第2巻 |

小林徹(編・解説) |

緑蔭書房 |

|

| 95121507 |

原水爆禁止運動資料集第1期第3巻 |

小林徹(編・解説) |

緑蔭書房 |

|

| 95121511 |

原水爆禁止運動資料集(第1巻) |

小林徹編・解説 |

緑蔭書房 |

|

| 95121512 |

原水爆禁止運動資料集(第2巻) |

小林徹(編) |

緑蔭書房 |

|

| 95121513 |

原水爆禁止運動資料集(第3巻) |

小林徹(編) |

緑蔭書房 |

|

| 95121514 |

原水爆禁止運動資料集(第4巻) |

小林徹(編) |

緑蔭書房 |

|

| 951220 |

七三一部隊と天皇・陸軍中央 |

吉見義明・伊香俊哉 |

岩波書店 |

|

| 95122001 |

アメリカの中のヒロシマ(下) |

R・Jリフトン、G・ミッチェル |

岩波書店 |

|

| 95122002 |

広島県労働組合運動史-歴史的伝統を受け継ぎ県労連はかくたたかう |

広島県労働組合総連合 |

|

|

| 95122003 |

広島県労連運動史年表 |

広島県労働組合総連合 |

|

|

| 95122004 |

小さき十字架を負いて-長崎原爆記 |

井上和枝(旧姓:安部和枝) |

近代文芸社 |

|

| 95122201 |

地球核汚染 |

中島篤之助編 |

リベルタ出版 |

|

| 95122501 |

傷痕Ⅲ-戦後50年誌 |

広島県医師会編 |

|

|

| 95122502 |

キューバ核ミサイル危機 |

八木勇 |

新日本出版社 |

|

| 95122503 |

核兵器廃絶への道 |

朝日新聞大阪本社「核」取材班 |

朝日新聞社 |

|

| 95123301 |

原爆・小倉→長崎 |

北九州勤労学徒・工場OB・市民の会 |

|

|

| 95123302 |

グラフひろしまNO.61-被爆50周年記念号 |

広島市市民局広報課 |

|

|

| 95123303 |

ヒロシマ・夏・そして平和-平成7年度広島への区民派遣報告文集 |

[東京都]葛飾区総務部総務課 |

|

|

| 95123304 |

あの日あのとき-電力会社の被爆と復興の記録 |

中国電力株式会社 |

|

|

| 95123305 |

平和への願いも新たに-小・中学生広島訪問団文集・第6集(平成7年度) |

宇治市平和都市推進協議会 |

|

|

| 95123306 |

平和宣言を読む |

広島市・広島平和文化センター |

|

|

| 95123307 |

長崎原子爆弾の医学的影響 |

長崎大学医学部附属原爆被災学術資料センター |

|

|

| 95133301 |

あの日を語りつぐー「被爆50周年平和のつどい」報告集 |

千葉県原爆被爆者友愛会など |

|

|

| 95133302 |

1995年広島への旅感想文集 |

三鷹市企画部企画調整室平和・女性・国際化推進係 |

|

|

| 95133303 |

Effects of A-bomb Radiation on the Human Body |

|

文光堂 |

|

| 95133304 |

地球と平和アクション・ブック |

アップデイト編集部編 |

「ほんの木」社 |

|

| 95133305 |

戦争と原爆展-企画案・開催の手引き |

戦争と原爆展実行委員会 |

|

|

| 95133306 |

戦争と原爆展-幻のスミソニアン-戦後50年再考 |

戦争と原爆展実行委員会・戦争と原爆展各地区実行委員会 |

|

|

| 95133307 |

平成7年度千代田区平和使節団からの報告 |

東京都千代田区 |

|

|

| 95133308 |

広島平和のバス親子ツアー感想文集 |

高砂市 |

|

|

| 95133309 |

沙理菜の夏-ひろしま新世紀都市ビジョンPRまんが |

広島市企画調整局企画課 |

広島市 |

|

| 95133310 |

広島平和科学18 |

広島大学平和科学研究センター |

|

|

| 95133311 |

私の被爆体験 |

小金丸道子 |

|

|

| 95133311 |

ノーモア戦争-平和シンポジウムに寄せて |

犬山市[愛知県] |

|

|