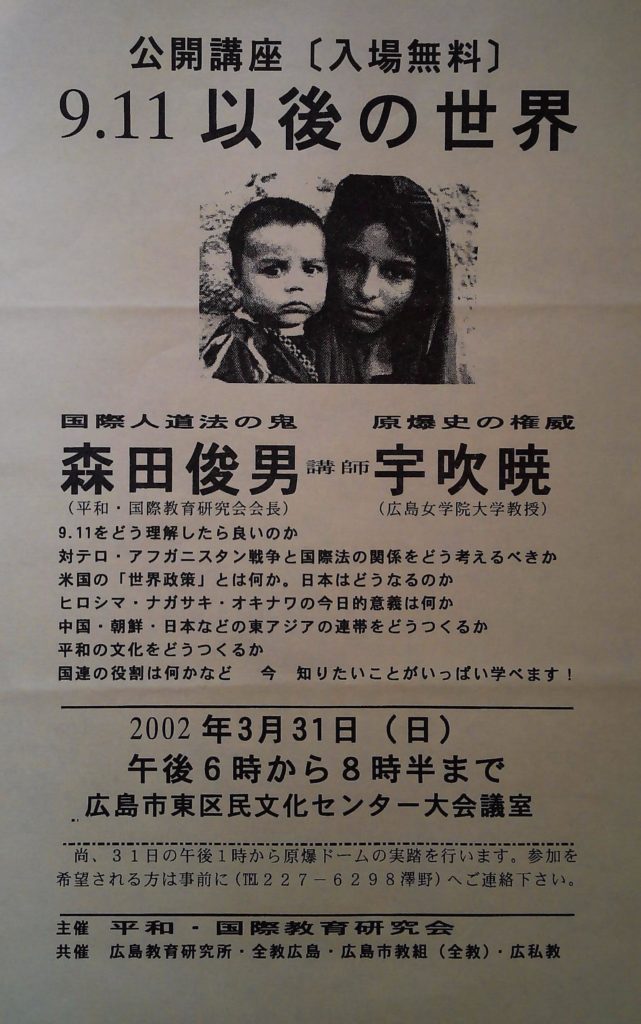

公開講座「9・11」以後の世界(平和・国際教育研究会)案内ビラ

|

止

公開講座「9・11」以後の世界(平和・国際教育研究会)案内ビラ

|

止

森田俊男

| もりた・としお | 19210625生20100829没 | 享年89 | 教育研究者。平和・国際教育研究会代表。 |

止

増田勉

| ますだ・つとむ | 19160102生20070821没 | 享年 | 画家。小学校・中学校教諭、校長 | |

単著

| 書名 | 発行 | 年月日 |

| 増田勉”ヒロシマ”シリーズ | 増田勉 | 1980 |

| 被爆画家・増田勉の伝言 | 原爆被爆画家・増田勉の画業伝承実行委員会 | 20010801 |

止

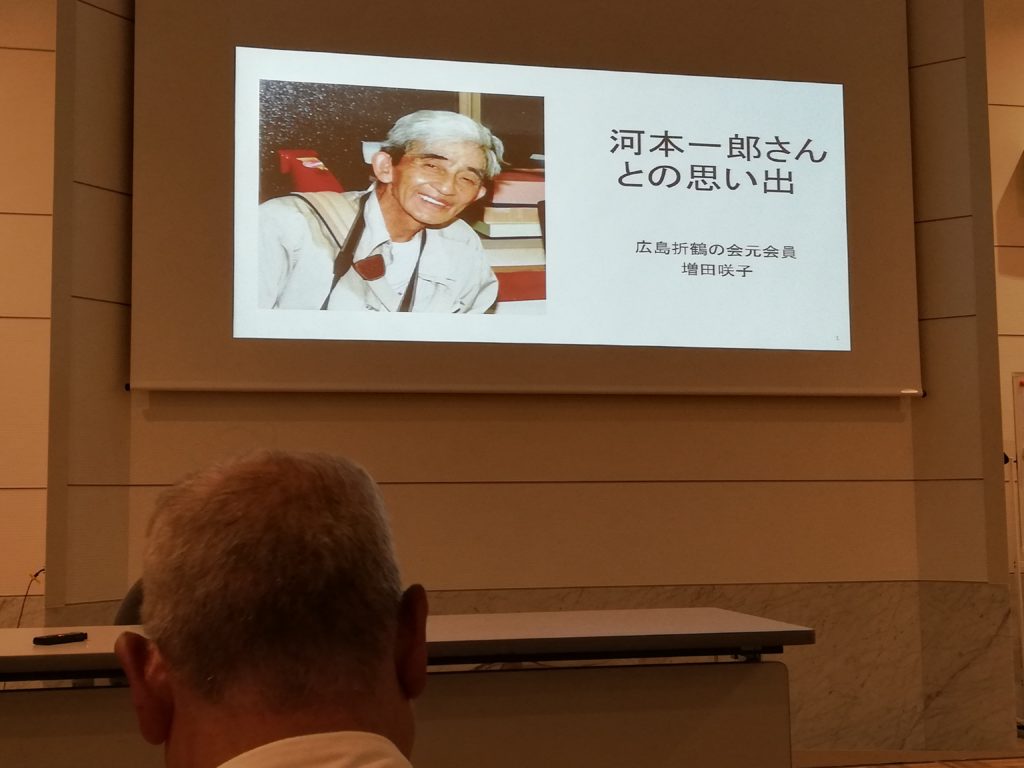

広島市原爆被害者の会「第8回先人を語る会(慰霊と講話~河本一郎を語る~)」。会場:広島原爆資料館。20191019

|

|

|

|

止

山口勇子(日本民主主義文学同盟広島支部)『ルポルタージュ:出ていけ、ホリスタ号』(『広島民報』19670226)<作業中>

|

止

犬丸義一

| 没年 | よみ | 享年 | 備考 |

| 1928生

20151002没

|

いぬまる・ぎいち | 87 | 歴史研究者。1967年の歴史科学協議会の結成に参加、全国委員を務める。元長崎総合科学大学教授(1979年~1993年)。宇吹の学生時代、氏の長崎総合科学大学着任前後に面談。 |

著書

| 書名 | 発行所 | 発行年月日 | 備考 |

| 日本共産党の創立 | 青木書店 | 19821001 | |

| 第一次共産党史の研究―増補日本共産党の成立 | 青木書店 | 19930315 | |

止

李実根<作業中>

リシルグン 20200325没 享年90

略年表

| 年月日 | ||

| 19750803 | 「広島県朝鮮人被爆者協議会」結成大会(会場:広島市社会福祉センター)。代表:李実根。 | |

| 19760720 | 原水禁国民会議の被爆31周年原水禁世界大会に「広島県朝鮮人被爆者協議会」(李実根代表委員)の参加が決まる。 | |

| 19760802 | 李実根・広島県朝鮮人被爆者協議会代表委員ら、広島県と広島市に「三木首相に平和式典出席後、外国人被爆者の声も聞いてほしい」と要望。 | |

| 198907 | 李実根・広島県朝鮮人被爆者協議会会長、北朝鮮を訪れ被爆者の存在を確認したと証言。 | |

| 20200327 | 天風録:李さんのプライド(『中国新聞』) | |

| 20210326 | 吉川徹忍「李実根さんのあゆみ 追悼:1周忌を迎えて」(『非核の政府を求める広島の会ニュース』第124号) | |

|

||

止

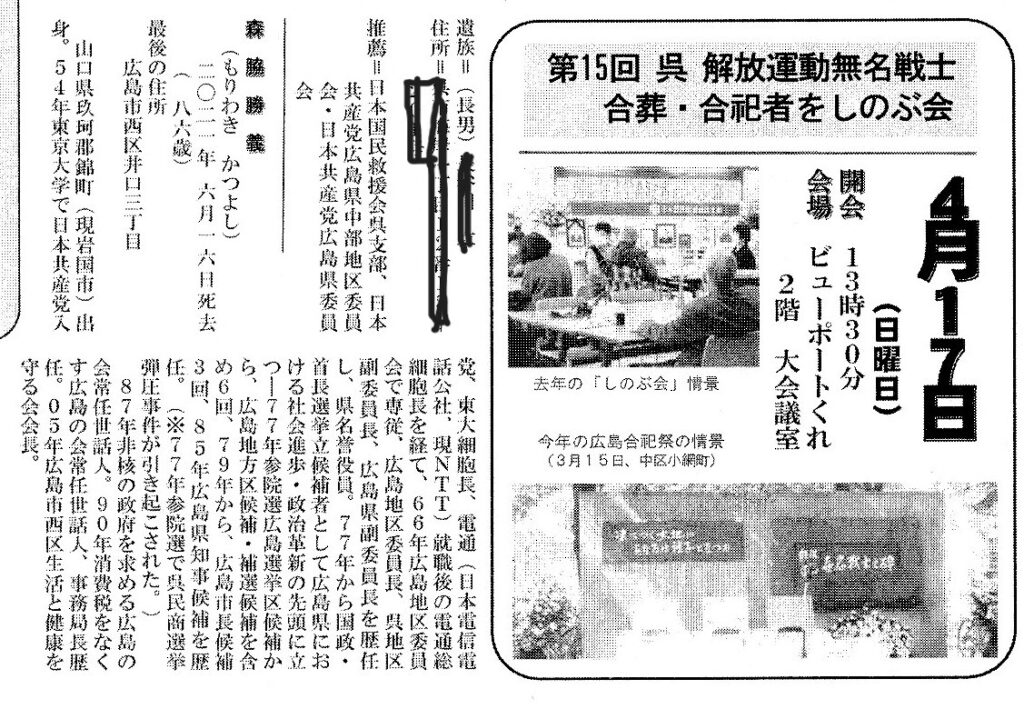

森脇勝義<作業中>

| 非核の政府を求める広島の会ニュース第125号(20210916) |

|

| 「森脇勝義さん たくさんの思い出をありがとう」<6月16日逝去、86歳> |

| 岡久都子(日本共産党広島西区後援会) |

| 吉川徹忍(浄土真宗本願寺派僧侶、「日本宗教者平和協議会」常任理事) |

| 『救援新聞 呉版 NO.228』(日本国民救援会呉支部、20220405) |

|

止

那須正幹

| 19420606生20210722没 | なす・まさもと | 享年79 | 児童文学作家、小説家。『広島県現代文学事典』 |

関連資料

| 年月日 | 資料名 | 備考 |

| 20190806 | 「筆に託して 戦争体験と表現〈1〉児童文学作家 那須正幹さん(77)防府市」(増田咲子記者『中国新聞』20190806掲載) | |

止

土居和江

| どい・かずえ | 1946 生 20220309没 | 享年75 | 「静岡平和資料センター」(静岡市葵区)事務局長。 |

文献

| 書名 | 著者 | 発行所・発行年月日 |

| 明日までつづく物語 ぼくたちの町の戦争 | 小屋正文・小林大治郎・土居和江 | 平和文化 19920701 |

| 原爆投下訓練と島田空襲―聞かせてください一九四五年七月二六日のことを | 土居和江・小屋正文・小林大治郎 | 静岡新聞社19950805 |

関連情報

| 静岡平和資料センター |

| 静岡平和資料センター (shizuoka-heiwa.jp) |

| 中日新聞 |

| 戦火の記録を次世代に 静岡平和資料センター事務局長・土居さん死去:中日新聞しずおかWeb (chunichi.co.jp) |

| 岡山県生まれ。夫の転勤で藤枝市に住み、現在の島田樟誠高校(島田市)で二〇〇七年まで約二十年、日本史を教えた。***13年からは事務局長としてセンターの中心を担ってきた。 |

| あなたの静岡新聞 |

| 反戦“次代の静岡”に伝え 「平和資料館をつくる会」事務局長、土居和江さん死去|あなたの静岡新聞 (at-s.com) |

| ロシアによるウクライナ侵攻を受け、反戦の取り組みとして国内での戦禍の伝承活動が改めて注目される中、静岡から意欲的に発信をしようとしていた矢先での突然の死去***会は土居さん死去の翌10日付で、ロシアへの抗議の声明をホームページに掲載した。 |

| 空襲・戦災を記録する会全国連絡会議・第50回大会(オンライン開催) |

| 2020年8月30日 |

| 全国各地・個人の報告 |

| 土居和江(静岡):静岡平和資料館をつくる会 この一年間の活動報告 |

| 第24回FNSドキュメンタリー大賞 – フジテレビ (fujitv.co.jp) 『つなぎ手~週3日の平和資料館~』(制作:テレビ静岡)<2015年8月26日(水)26時50分~27時45分> |

| 静岡県島田市埋蔵文化財報告 第49集 第二海軍技術廠牛尾実験所跡遺跡 ―大井川牛尾地区河道拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書― 2015 島田市教育委員会 |

| joshou.pdf (city.shimada.shizuoka.jp) |

| <参考文献> |

| 小屋正文・小林大治郎・土居和江「第二章 海軍技術研究所島田実験所-殺人光線兵器の開発」 『明日までつづく物語』平和文化199 |

止