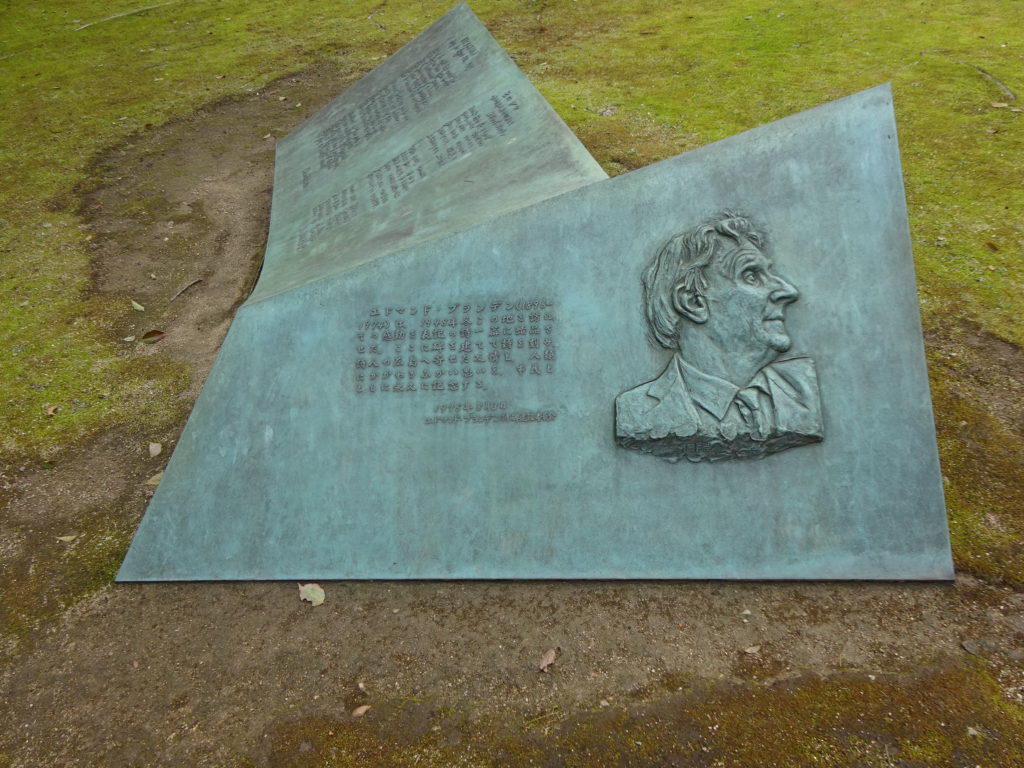

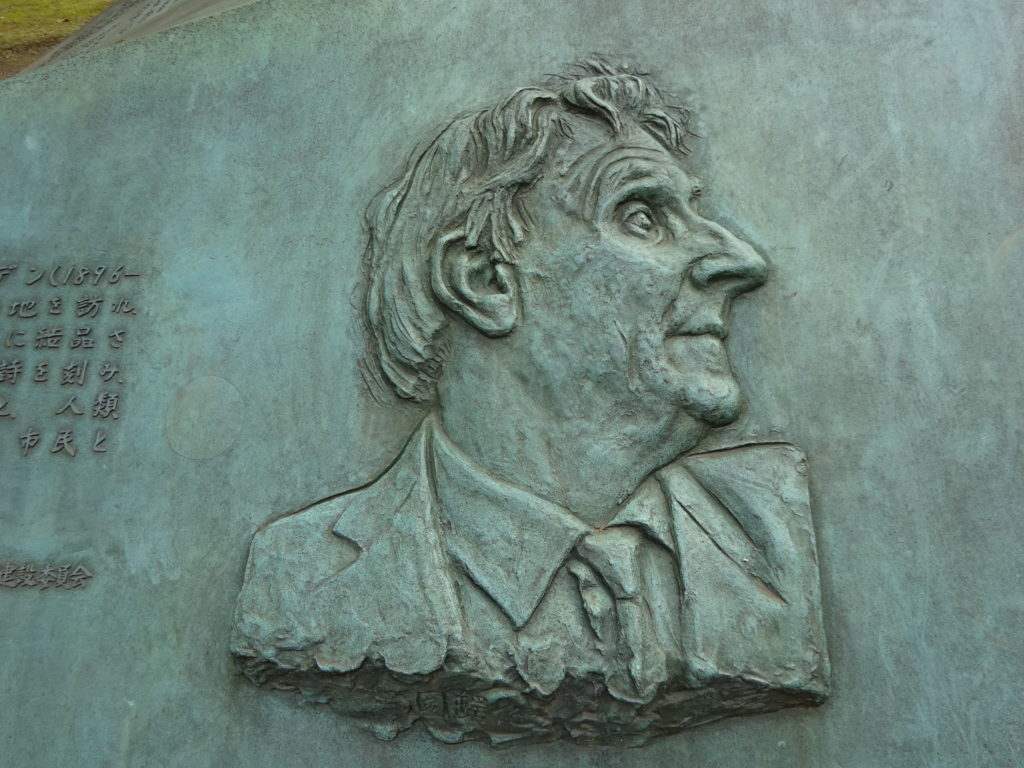

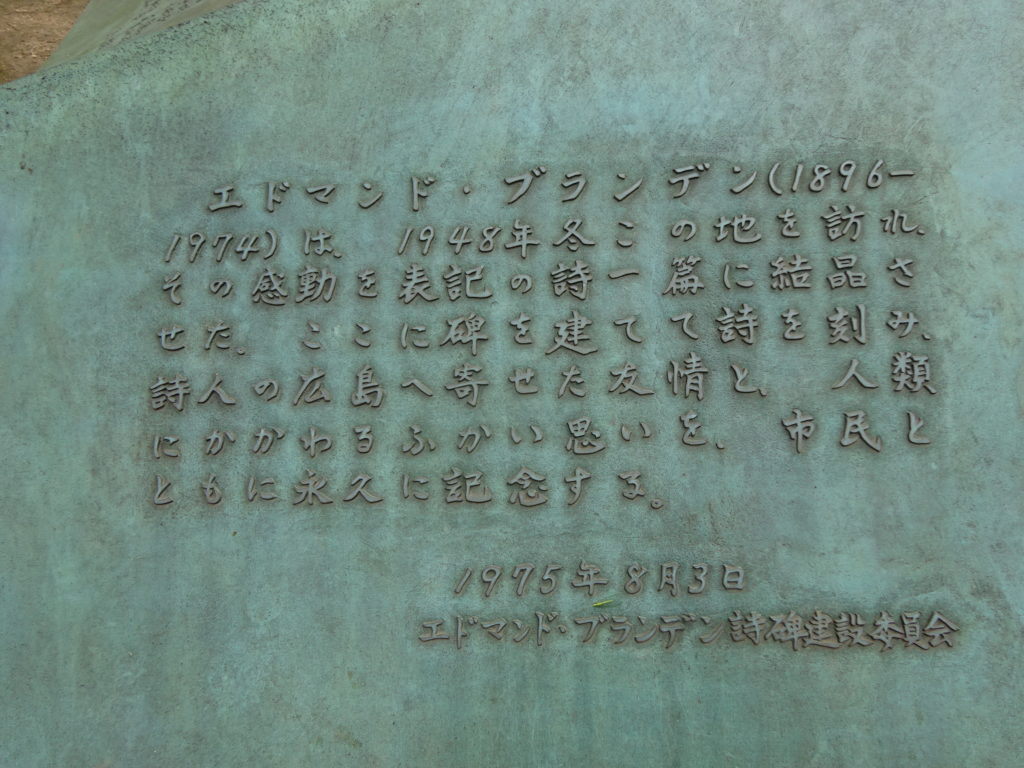

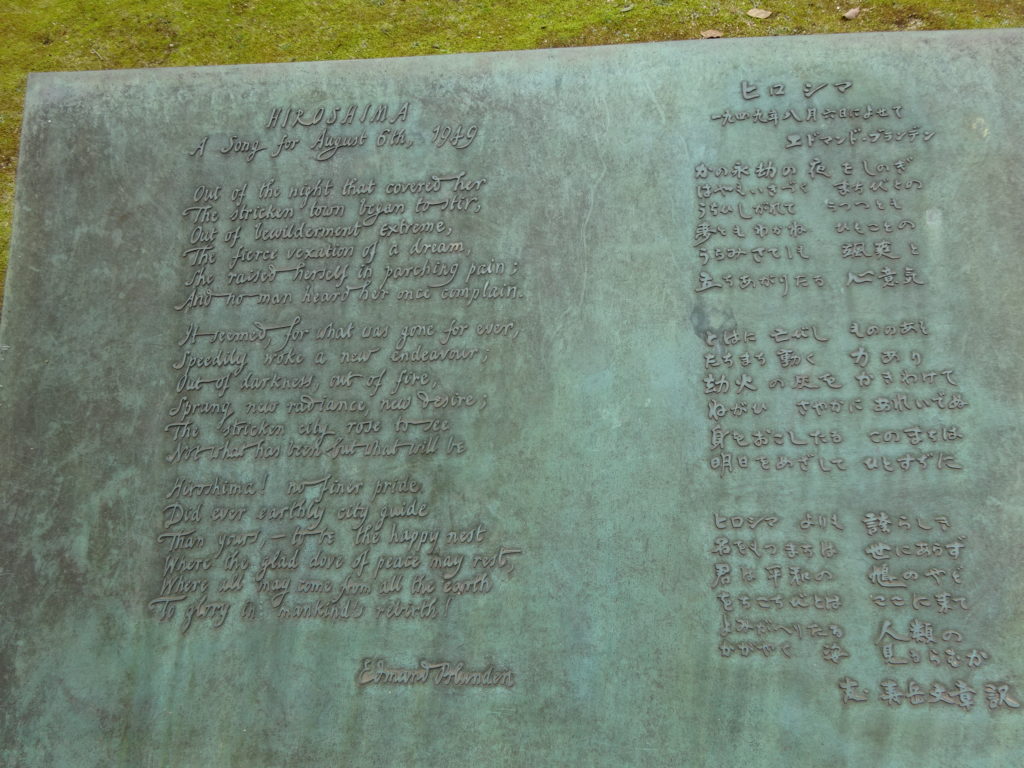

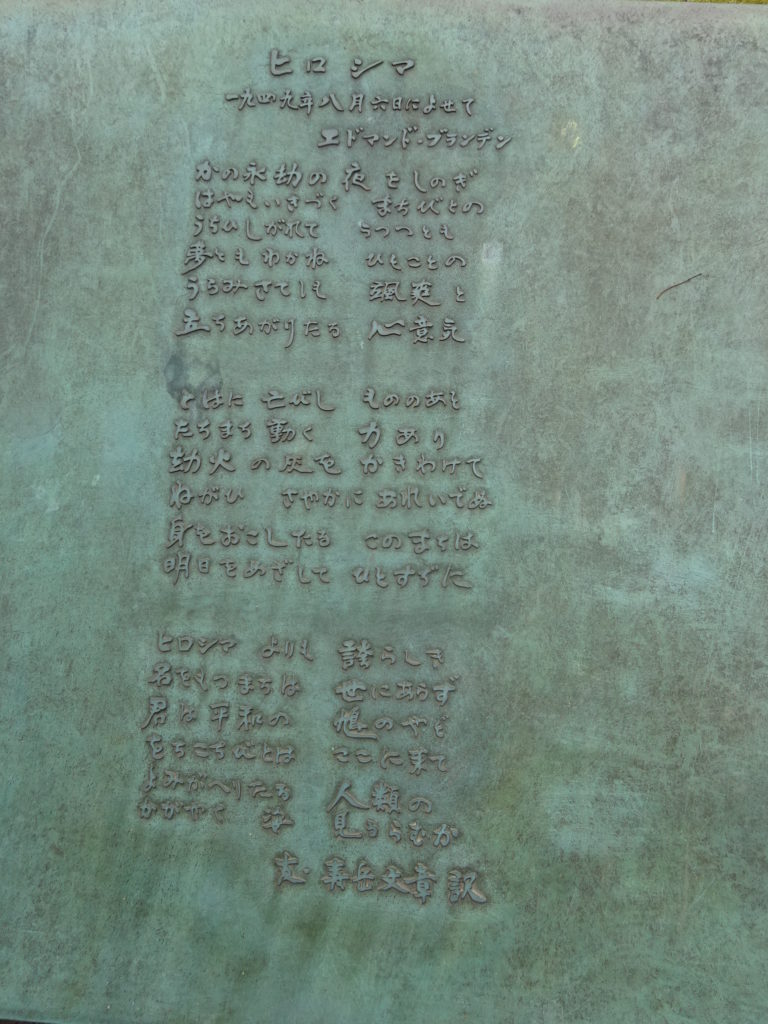

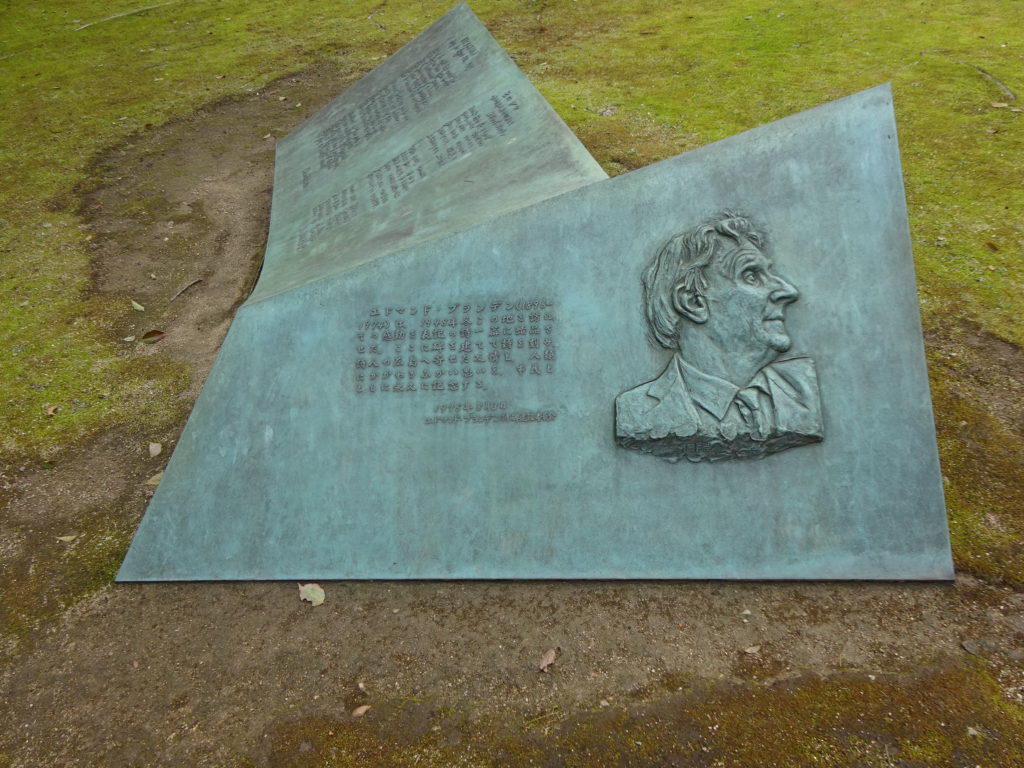

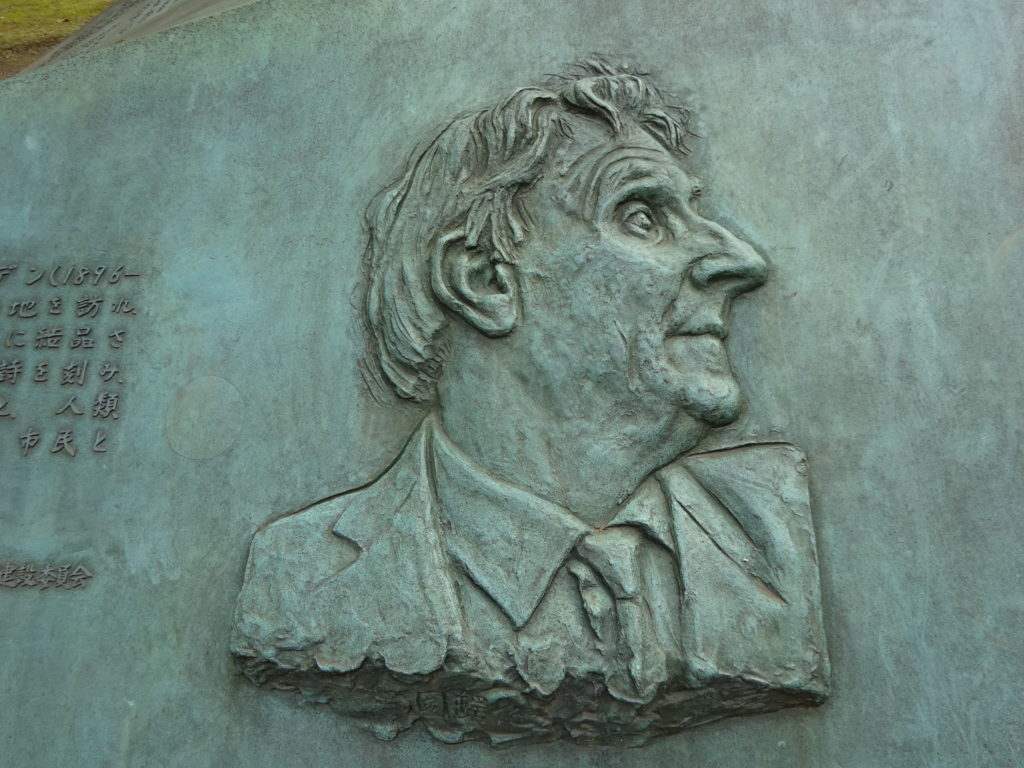

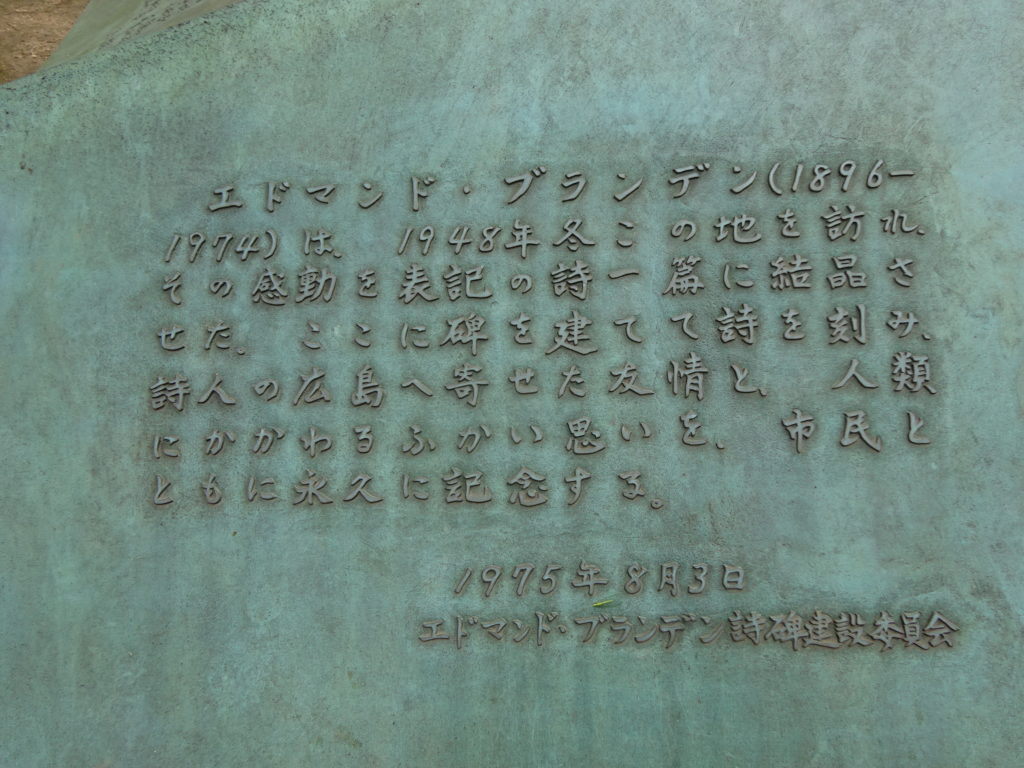

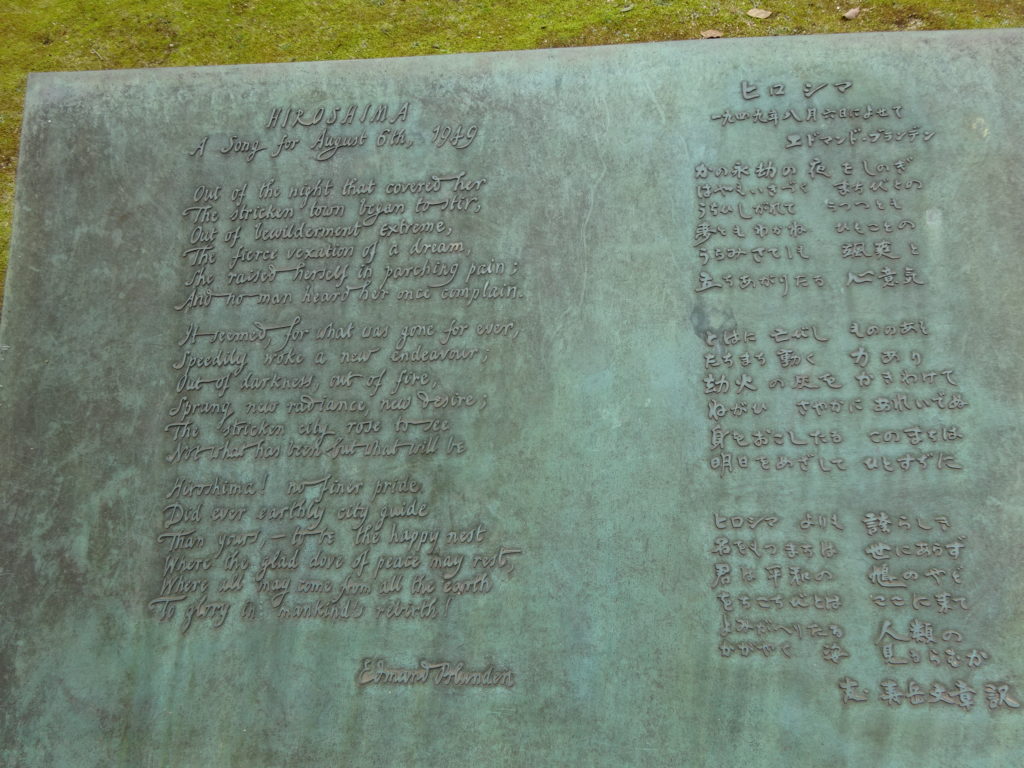

エドマンド・ブランデン詩碑<作業中>

| 2019 0221 宇吹暁撮影 |

|

| 18961101―19740120 |

|

|

|

|

|

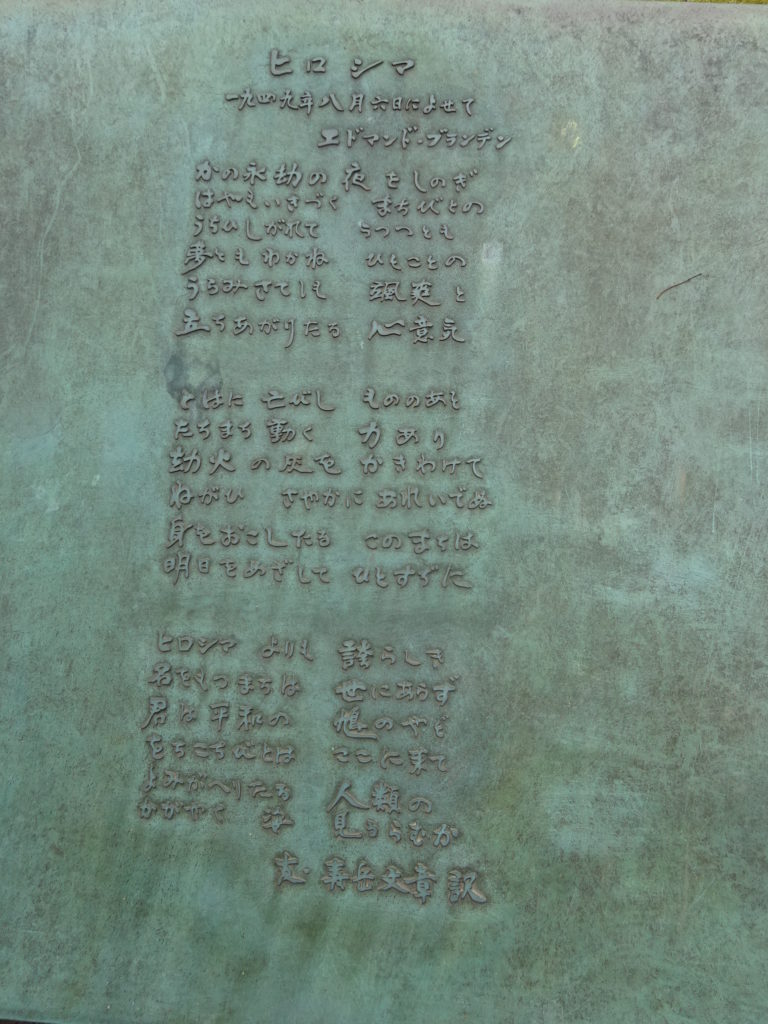

エドマンド・ブランデン詩碑<作業中>

| 2019 0221 宇吹暁撮影 |

|

| 18961101―19740120 |

|

|

|

|

|

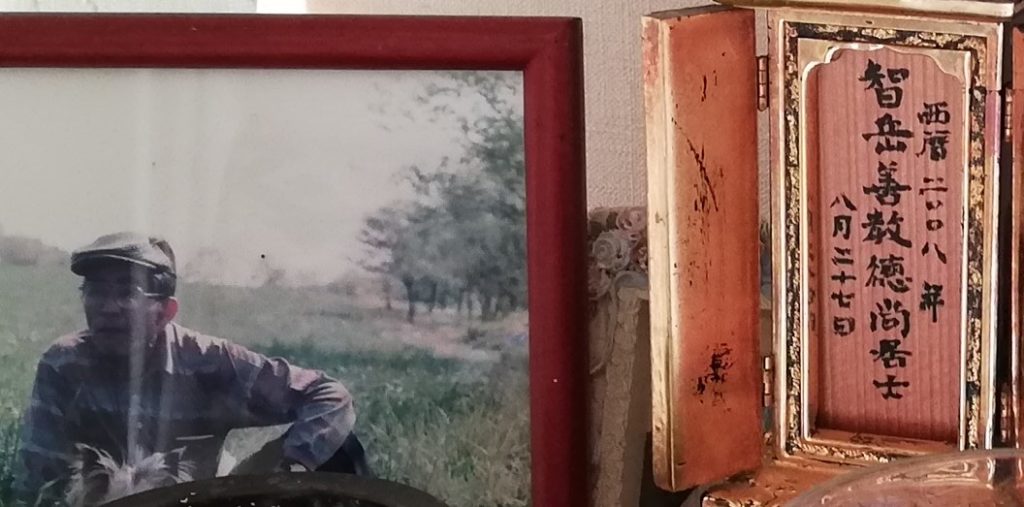

早田尚 そうだ・ひさし 2008年8月27日没

|

| 撮影日:20210207 撮影者:宇吹暁 |

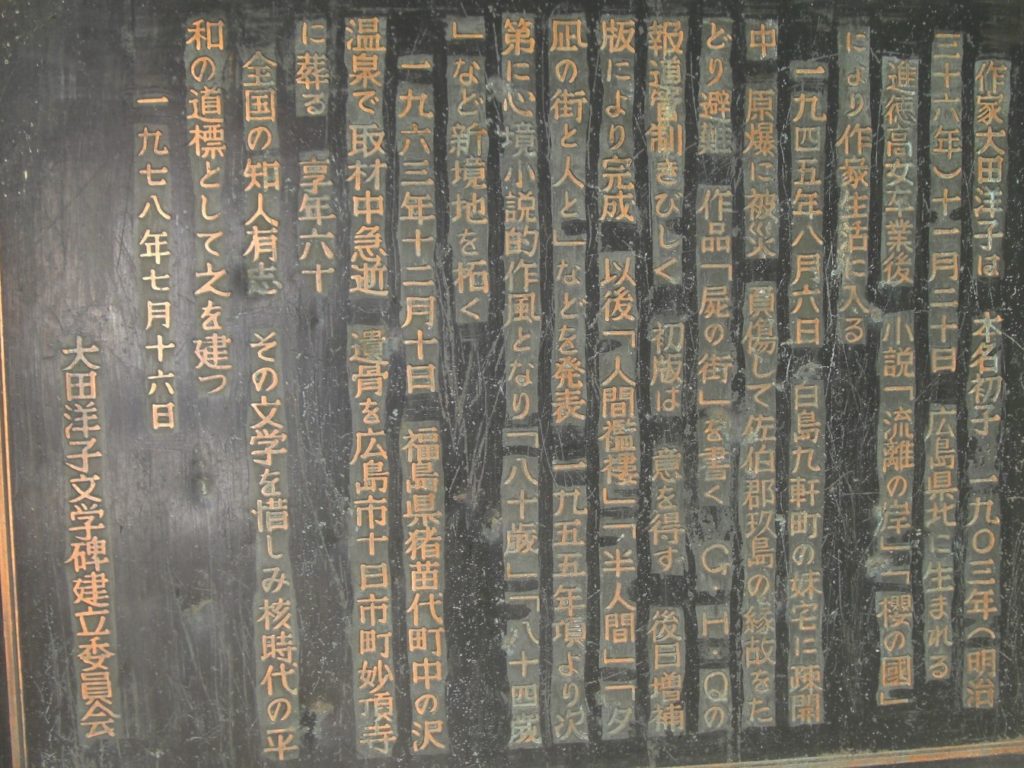

大田洋子文学碑

| 撮影日:2015年8月6日 撮影:宇吹 |

|

|

|

|

『ヒロシマ日記』(蜂谷道彦著、朝日新聞社 1955年9月25日)

広島逓信病院・原爆資料展(2000年6月7日)にて撮影

| 発行年 | 翻訳語 | |

| 1955 |  米HIROSHIMA DIARY, 米HIROSHIMA DIARY,Translated & edited by Warner Wells, Copyright 1955 by The University of North Carolina Press. |

|

| 1955 | イギリス |  |

| 1955 | オランダ |  |

| 1955 | イタリア |  |

| 1956 | ドイツ |  |

| 1956 | チェコ |  |

| 1956 | スウェーデン |  |

| 1957 | フランス |  |

| 1957 | ラトビア |  |

| 1957 | スロバキア |  |

| 1958 | 英語普及版 |  |

| 1959 | ポルトガル |  |

| 参考文献 |

1)「広島の原爆雑話 その1~その12」(逓信医学2巻1号~4巻4号 1950年8月~52年11月) 2)蜂谷道彦など「{座談会}原爆の思い出を語る」(「郵政」1952年8月)(「広島原爆医療史」に再録) 3)中国電気通信局「広島原爆誌」(1955年8月6日) 4)広島市役所「広島原爆戦災史」第三巻(1971年10月6日) 5)「ヒロシマ日記」(法政大学出版局 1975年6月30日) |

大森正信<作業中>

資料年表:大森正信

| 日本科学者会議広島支部事務局長 | |

| 原水爆禁止日本協議会 | |

| 2002 | |

| 0131 | 撮影日:2002年1月31日 |

| 2015 | |

| 1217 | 大森正信 広島県原水協筆頭代表理事・佐久間邦彦広島県被団協理事長ら4人、原爆被爆者養護ホーム「舟入むつみ園」と「矢野おりづる園」を訪問、全国から寄』せられた被爆者への「見舞金」あわせて300人分を届ける。<『原水協通信 On The Web』> |

横山英

| よこやま・すぐる | 1924生20060106没 | 中国史学者。 広島文理科大学卒業。1975年「中国初期立憲思想の研究」で名古屋大学法学博士、広島大学文学部助教授、教授。1988年定年退官、名誉教授。 |

<工事中>

『わたしの心が癒されるときは 栗栖洋遺稿・追悼文集』(広島県原爆被害者団体協議会被爆者相談所編・刊、19981030)

内容

| 題字及びカット(四国五郎) | |

| 遺稿 | |

| 鈴ヶ峯高校での証言一九九一年録音テープより 核兵器廃絶・被爆者援護での一貫した熱意と献身にふれて 『暮らしと政治』一九九〇年八月号 特集「終戦四十五周年と私と日本共産党」より |

|

| 栗栖洋略歴 | |

| 弔辞 | |

| 一九九七年十月三十一日葬儀にて 金子一士/楠忠之/河野兵次 |

|

| 追悼のことば | |

| 核兵器廃絶を願う生命、世界にはばたけ(山瀬明) 栗栖洋君を偲んで(横山元明) 英語教育と平和教育(加藤信司) 手紙(小沢義照) Let’s Cry For Peace! 「教科書の創造的な使い方」 栗栖洋さんとの出会い(土屋哲郎) 飄として立ち去る(谷整二) 手紙(相澤美希) 栗栖洋先生を偲ぶ言葉(皆川恵史 |

|

| 親族の思い出 | |

| 被爆した弟を探して(今田三哲) 兄”栗栖洋”の追憶(森健) 弔歌(栗栖愛) 優しい思いを引きつぎたいと願っています(栗栖純子) |

|

| あとがき | |

目次

| いとう・たけし | 1929生

20000303没 |

享年70 | 日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)代表委員、元山梨大学学長。広島市生まれ。広島一中3年の時、動員先の兵器工場で被爆。東京・国立被爆者の会の結成に参画、東京都原爆被害者団体協議会事務局長、日本被団協事務局長などを歴任。江種則貴「評伝」(『中国新聞』2000.3.6)、本田雅和「惜別」(『朝日新聞』2000.4.12) |

資料

| 資料名 | 著者・作成者・発行者など | 備考 |

| ふみあと(退官記念随想集) | 伊東壮(1981刊) | |

| 伊東壮さんを偲ぶつどい | 東友会編 | 20000514、日本青年館中ホール |

第29回オマール氏法要

| 1990年9月2日11時、京都市一乗寺の円光寺で、サイド・オマール氏(マレーシア出身の南方特別留学生、広島文理科大学在学中被爆、昭和20年9月3日京都で死亡)の45周年目の供養が営まれました。また、墓前での法要終了後、修学院の平八茶屋本店で懇親会が持たれました。 |

|

|

|

| 参列者は17名、広島からは、故人と生前親交のあった菅野義信(本学歯学部教授)・吉川英子・中村千重子の御三方と小笠邦久御夫妻、中野伍法経事務部事務長補佐それに私の7名が参列しました。 |

| 私は、広島大学原爆死没者慰霊行事委員会から派遣されての初参加でしたが、法要に先だつ30分ほどの間と懇親会の席で、世話人である園部宏子様より、参列者の皆様の故人との関係を丁重に説明していただきました。はるばる東京から参加された上遠野寛子様は、故人の来日当初に日本語教育などのお世話をされた方とのことでした。今年8月3日のジャパンタイムズは、「マレーシアの原爆被爆生存者、日本との深い関係を発展させる」などの見出しで、南方特別留学生についての特集を掲載していましたが、上遠野様が持参されたこの記事のコピーを囲んで、参列者は改めて往時を偲びました。また、数年前より京都大学工学部がマラヤ大学と学術交流を行っていますが、その関係から得丸英勝同学部長が参列されていました。 |

| 私は、予め「天の羊-被爆死した南方特別留学生」(中山士朗著、三交社刊)を読んではいました。しかし、この一日の体験は、書物からの知識では得られない貴重なものでした。 |

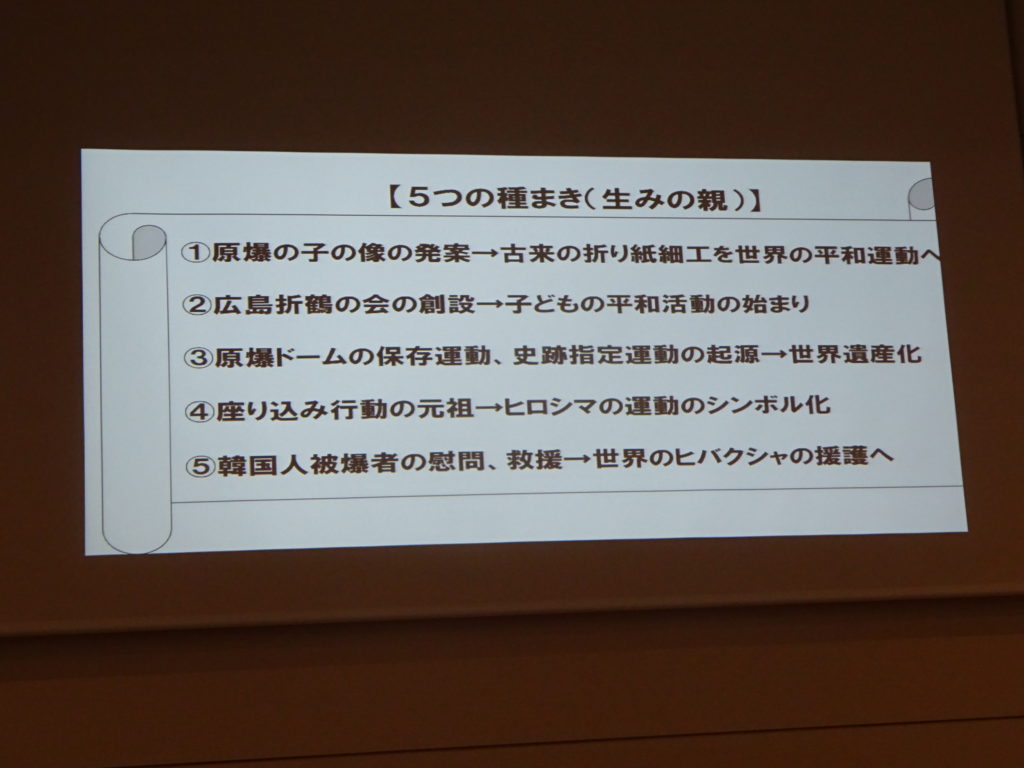

河本一郎を語る―第8回先人を語る会(慰霊と講話)

| 主催:広島市原爆被害者の会 |

| 日時:2019年10月19日 |

| 会場:広島原爆資料館 |

|

|

|