広島市公文書館開館30年講演会(2007年9月29日)

占領下における被爆者医療活動-医学博士・都築正男資料から

宇吹 暁(広島女学院大学)

はじめに

1972年2月3日、日赤に重藤文男院長を訪問。

都築著『医学の立場から見た原子爆弾の災害』借用。

1978年6月11日、80年11月17日~18日、都築家資料調査。

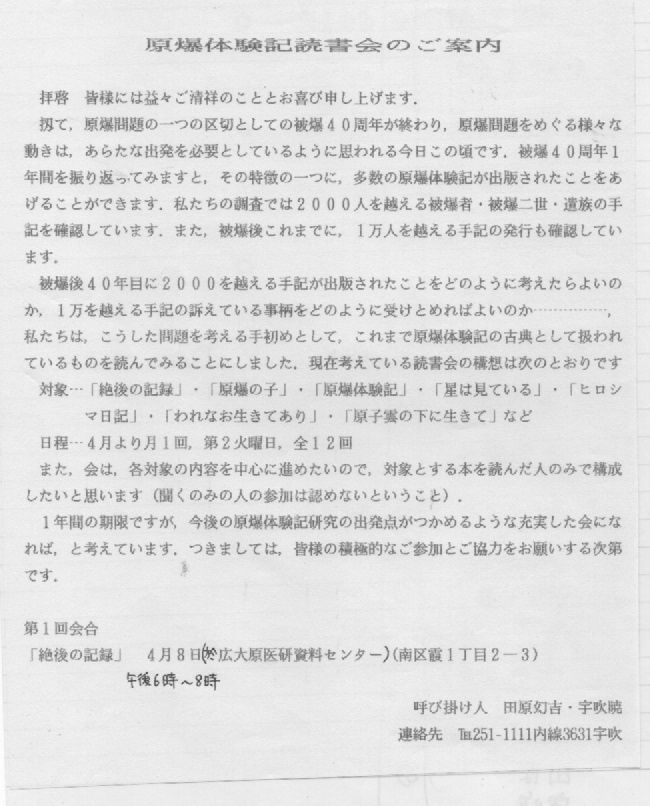

1994~96年度 科学研究費補助金

1995年12月23日、広島大学公開講座「原爆医療法制定前の被爆者問題」。

Ⅰ 占領下における被爆者医療活動

『広島大学公開講座・被爆50年-放射線が人体に与えた影響』

(広島大学1995.10.01)<資料1

Ⅱ 都築資料の概要

広島市寄贈(1981年7月6日)点数

書簡・葉書53点、論文247点、講演要旨27点、写真19点、雑誌17点、調査票9点、地図9点、その他264点 計645点 <『広島市公文書館紀要 第5号』(広島市、1981.03.31)>

『広島新史 資料編1(都築資料)』(広島市、1981.03.31)

目次<略>

Ⅲ 都築正男をめぐる現在

1.文献

1.文献

| No. | 発行年月日 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |

| 1959.07.21 | 原水爆時代-現代史の証言(上) | 今堀誠二 | 三一書房 | |

| 1972.03.31 | 広島県史・原爆資料編 | 広島県(編) | 広島県 | |

| 1979.07.25 | 広島・長崎の原爆災害 | 広島市・長崎市原爆災害誌編集委員会(編) | 岩波書店 | |

| 1980.08.06 | 桜隊全滅-ある劇団の原爆殉難記 | 江津萩枝 | 未来社 | |

| 1981.03.31 | 広島新史・資料編Ⅰ-都築資料 | 広島市(編) | 広島市 | |

| 1981.03.31 | 広島市公文書館紀要 第5号 | 広島市(編) | 広島市 | |

| 1981.04.05 | 都築正男研究業績目録-都築正男大人命20年祭 | 広島市史編纂室(編) | 都築正和 | |

| 1982.11.10 | 長崎原爆体験-医師の証言 | 調来助・吉沢康雄 | 東京大学出版会 | |

| 1986.08.11 | DDT革命-占領期の医療福祉政策を回想する | サムス,クロフォード、F.、竹前栄治(訳) | 岩波書店 | |

| 1990.10.18 | 核と共に50年 | 木村一治 | 築地書館 | |

| 1995.03.30 | 漱石の脳 | 斎藤磐根 | 弘文堂 | |

| 1995.10.01 | 広島大学公開講座・被爆50年 -放射線が人体に与えた影響 |

広島大学 | 広島大学 | |

| 1997.02. | 原爆被爆者対策史の基礎的研究―原爆被爆者対策前史 1945年(昭和20)~1953年(昭和28)資料集― | 宇吹 暁 | 宇吹 暁 |

2.今堀誠二の評価

占領軍と日本人科学者:サムス、アレン、ケリー、 ジュノー

『原水爆時代-現代史の証言(上)』、『広島県史・原爆資料編』、(『広島・長崎の原爆災害』)、『広島新史・資料編Ⅰ-都築資料』

3.検閲

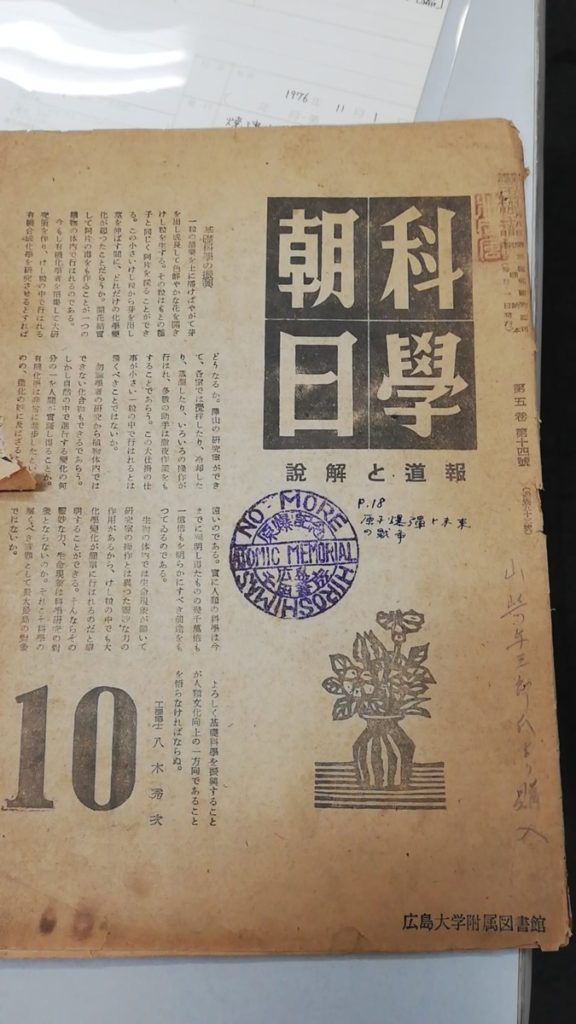

「所謂『原子爆弾傷』に就いて-特に医学の立場からの対策」(『総合医学』、1945年10月1日)

<ゲタバキ部分あり。「昭和20年9月8日米国原子爆弾損害調査団を案内して広島市へ向ふ時記す」>

4.調査データのプライオリティ

大橋成一(元陸軍軍医学校教官・少佐、宇品陸軍救護病院副院長)、井深健次(元陸軍軍医学校校長・中將)宛の書簡(1953年5月3日付)の中で原子爆弾災害調査報告集の中に軍関係者の名前が掲載されていないことを指摘。(「広島県史原爆資料編」)。

大橋書簡=「当時の軍関係者の研究分担者の名前が掲載されて居らず、大学の先生方等のみの名があり、之のレポートが大学の先生方によって主になされた如く誤解される恐れがあると愚考致します。」

5.政府機関

予防衛生研究所、文部省、厚生省研究班、

6.広島・長崎の医療関係者

*都築正男報告(新聞発表)『中国新聞』

1945.9.4 9.5 11.25 1946.5.22 12.21

『広島県史・原爆資料編』(広島県、1972.03.31)

*公開治療

*松坂義正(広島)、調来助(長崎)

*学研調査団資料 調査票

7.被爆者

1945年8月13日、仲みどり(移動演劇団桜隊の女優)、広島で被爆後、東大都築外科に入院。24日、仲みどり、東大病院で死亡。30日、東大医学部教授都築正男ら調査団、来広。

1956年4月15日、東京の原爆被災者の会(事務局長松尾明人)、東京で、原爆被災者の集いを開催(東京・群馬・神奈川などから約100人参加)。都築博士による講演。被災者対策の充実・促進などを申し合わせ。

「畑とし子」=<東京の日赤で都築博士の治療を受ける>『あの日から生きて生きて』(1986年2月20日)

宗藤尚三=<被爆場所:1.3キロ自宅。大学生。日赤・似島・庄原日赤で治療。庄原では都築の診断を受ける。>『いのちの塔-広島赤十字・原爆病院への証言』(1992年6月10日)

<写真キャプション追加>「広島平和記念資料館で」

<写真キャプション追加>「広島平和記念資料館で」