『長崎の証言20年』(長崎の証言の会、19890527)

内容

| 頁 |

|

著者など |

|

長崎の証言20年 目次 |

|

|

表紙写真 |

黒崎晴生 |

|

レイアウト |

松尾覚 |

| 001 |

刊行のことば |

|

| 003 |

グラビア(反核運動の灯をかかげて) |

|

| 011 |

反原爆―人間のあかし

-「長崎の証言」20年の軌跡 |

鎌田定夫 |

| 018 |

「証言」 について |

石田忠 |

| 019 |

証言を世界へ |

大川悦生 |

| 020 |

原爆遺跡の保存と原爆文学館を |

栗原貞子 |

| 021 |

被爆者は警鐘を鳴らす |

杉山英夫 |

| 022 |

長崎の証言運動の人々 |

山田かん |

| 024 |

20年のあゆみ-いま思いを新たに |

内田伯 |

| 025 |

私の支えとしての証言運動 |

浜崎均 |

| 026 |

長崎の証言20周年に寄せて |

山内隆司 |

| 027 |

「証言」に期待するもの |

溝口昌喜 |

| 028 |

「長崎の証言」発足のころ |

広瀬方人 |

|

|

|

|

再録証言集 |

|

| 030 |

長崎は証言する |

秋月辰一郎 |

| 032 |

詩・全滅 |

山田かん |

| 034 |

爆心から184メートルの壕で生き残る |

(語り手)松尾ヨセ |

| 036 |

炭坑・軍属・長崎の三地獄 |

李寿東 |

| 039 |

被爆二世の死 |

広瀬方人 |

| 042 |

ふたりのわたし |

片山昌造 |

| 044 |

『長崎の証言』総目次(1969~1989) |

|

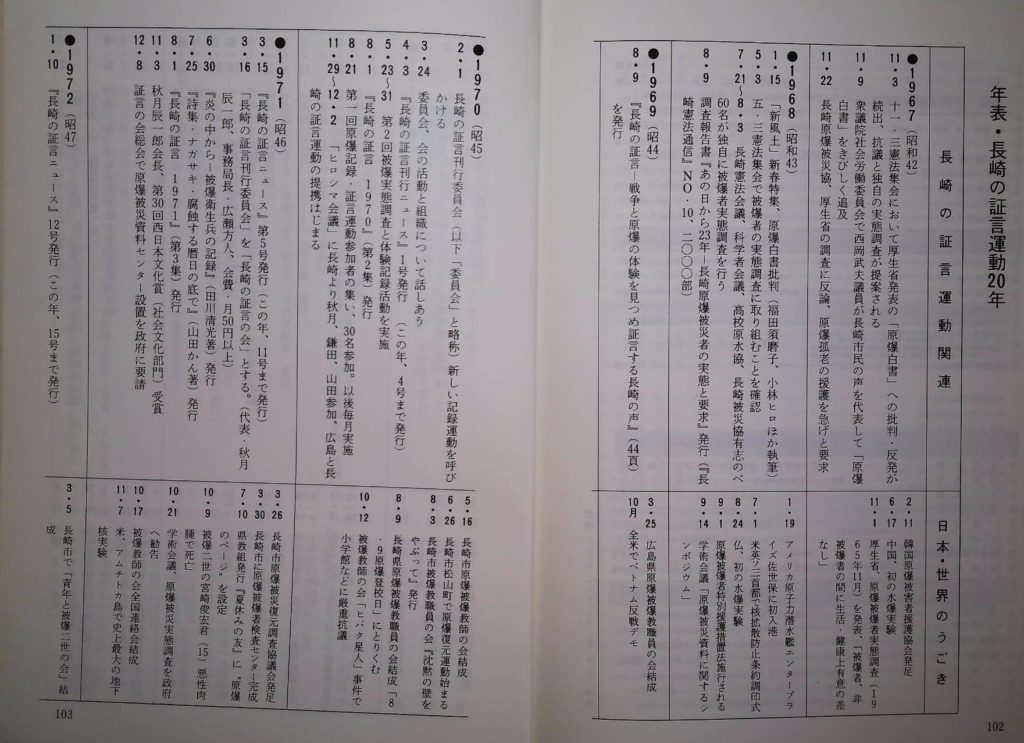

| 102 |

年表・長崎の証言運動20年 |

|

|

| 114 |

あとがき |

|

|

|

|

止

資料:日本現代史研究会

| 資料名 |

年月日 |

備考 |

|

|

|

|

|

| 日本現代史研究会12月例会案内 |

19811224 |

葉書 |

|

| 日本現代史研究会2月例会の御案内 |

19820206 |

葉書 |

|

| 日本現代史研究会3月例会・総会御案内 |

19820320 |

葉書 |

|

| 日本現代史研究会4月例会 |

19820424 |

葉書 |

|

| 日本現代史研究会6月例会 |

19820605 |

葉書 |

|

| 以上の年月日=例会開催日 |

|

|

|

|

|

| 現代史通信(日本現代史研究会)再刊第1号 |

19820520 |

|

|

| 現代史通信(日本現代史研究会)再刊第3号 |

19821120 |

|

|

| 現代史通信(日本現代史研究会)再刊第5号 |

19831215 |

|

|

| 現代史通信(日本現代史研究会)再刊第6号 |

19841112 |

|

|

|

|

|

|

| 史料保存・史料公開(日本現代史研究会史料特別委員会編集)第7号 |

19840511 |

|

|

|

|

|

|

| 『日本ファシズム1 国家と社会』(日本現代史研究会、大月書店) |

19811101 |

|

|

| 『日本ファシズム2 国民統合と大衆動員』(日本現代史研究会、大月書店) |

19820701 |

|

|

| 『戦後体制の形成』(日本現代史研究会編、大月書店) |

19880501 |

|

|

| 『象徴天皇制とは何か』(日本現代史研究会編、大月書店) |

19881201 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

止

日本の戦争責任センター<作成中>

| 発足 |

1993年4月 |

| 出版物 |

|

|

季刊 戦争責任研究 |

|

|

|

Let’s(日本の戦争責任センター会報) |

|

|

| ホームページ |

http://japanwarresp.g1.xrea.com/ |

|

|

|

|

|

|

止

報告書作成の趣旨について

日本弁護上連合会は、広島・長崎における原子爆弾被爆者のおかれた状態を、かねてから我が国の重要な人権問題として重視し、本連合会の総会・人権擁護大会において宣言・決議を数度にわたっておこない、会の内外に対して被爆の惨害と被爆者の人権救済のため援護法の立法措置をはじめ、その対策の充実の必要性をうったえてきた。昭和五二年六月には.人権擁護委員会内に設置された被爆者間題調査委員会の数年にわたる事実調査ならびに法理研究の成果にもとずき「被爆者問題調査報告書」を発表し.これを政府・政党をはじめ各界人士におくって、被爆者援護の前進と充実をうったえた。また、法律実務家の集団として、自発的あるいは需めに応じて被爆者援護のためにいささかではあるが努力してきた。

その後幸いにして、被爆者諸士の努力と国民の支持によって、この援護運動は発展し、昭和五二年七月には、東京・広島・長崎において、NGO被爆者問題シンポジウムがひらかれ、被爆の実相と被爆者の実情か国際的協力のもとにあきらかにされ、この結果は五〇〇人の人たちによって.一九〇〇万の核兵器反対の署名とともに翌五三年六月ニューヨークでひらかれた国際連合軍縮特別総会に送られて、核兵器の脅威と被爆の悲惨が全世界の

人びとにうったえられた。被爆者対策強化の必要性は.政府・国会関係名をうごかし.本年一月、社会保障制度審議会は、「政府において、原子爆弾の特殊性にかんがみ、専門家による権威ある組織を設け、昭和五三年三月の最高裁判所の判決の趣旨をふまえて、速やかに、この問題に関する基本理念を明確にするとともに、現行二法の再検討を行うべきである」との答申をなし、同年四月二五日衆議院社会労働委員会が原爆特別措置法の一部改正案を採決するにあたって、右の答申と同旨の内容を一年以内に実現すべきこととともにその具体的改善策を示した付帯決議をした。政府は、これらをうけて五月には各界有識者七名からなる原爆被害者対策基本問題懇談会を厚生大臣の私的諮問機関として設置し、同委員会は、すでに審議を開始し、明年遅くない時期にその結論がでることが期待されている。

日本弁護士連合会は、これらの情勢にかんがみ、右の報告書発表後の研究ならびに実行の成果をいかし、人権擁護をその任務とする全国弁護士の団体として.この際その見解をあらためて世に問い、被爆者援護の前進に寄与すべきものであるとする見地に立って本年七月人権擁護委員会内に「被傷者援護法に関する調査研究委員会」を設置し、その調査研究を開始した。

この報告書は、その結果であり、前回の報告書の発表後の裁判例はじめ情勢の発展に即して、それを補充し、また調査が不足であった点を補ったものであり。それと一体とし読まれるべきものである。もとより、短時日の間にまとめられたものであるから、これまでの成果をふまえられているとはいえ、少なからぬ補強もしくは訂正されるべき点も含まれていると思われるが、これらは各界の教示と運動の発展によって直されるものと思料するものである。

本報告書作成の経過と目的をあきらかにして。はじめの言葉とする。

昭和五四年一二月一五日

|

|

| 江尻 平八郎 |

日本弁護士連合会会長 |

| 竹澤 哲夫 |

同人権擁護委員会委員長 |

| 尾崎陞(東京) |

同被爆者援護法に関する調査研究委員会委員長 |

| 根本孔衛 |

副委員長(横浜) |

| 池田真規 |

委員(東京) |

| 椎名麻紗枝 |

委員(東京) |

| 内藤雅義 |

委員(東京) |

| 西島勝彦 |

委員(東京) |

| 安原幸彦 |

委員(第二東京) |

| 樋口芳包 |

委員(広島) |

| 相良勝美 |

委員(広島) |

| 横山茂樹 |

委員(長崎県) |

出典:『被爆者援護法に関する報告書』(日本弁護士連合会、19741215)

止

日本弁護士連合会被爆者援護法に関する報告書

| 発行年月日 |

|

|

|

| 19741215 |

被爆者援護法に関する報告書 |

|

|

| 19850621 |

被爆者援護法に関する第二次報告書 |

|

|

| 199003 |

被爆者援護法に関する第三次報告書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヒロシマ関連資料一覧

長崎原爆の戦後史をのこす会 2013年発足

サイト:

資料

| 資料名 |

|

|

|

|

|

|

|

| 原爆後の75年 長崎の記憶と記録をたどる |

長崎原爆の戦後史をのこす会編、書肆九十九合同会社刊、 |

20210831 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

止

『花には太陽を子どもには平和を 子どもを守る運動の50年』(日本子どもを守る会、新評論、20020517)

内容

| 部 |

章 |

事項(著者) |

備考 |

|

|

まえがき |

|

| 1 |

|

子どもを守る運動の50年(編集担当・中野光)3 |

|

|

|

プロローグ その時、子どもたちは(中村博)4 |

|

|

1 |

「日本子どもを守る会」の誕生(中野光)15 |

|

|

|

長田新と『原爆の子』(長田五郎)29 |

|

|

|

|

|

|

2 |

子どもの生活現実と子どもを守る運動の発展(中野光)33 |

|

|

|

羽仁説子と〈子どものしあわせ〉(菅間きみ子)44 |

|

|

3 |

「高度成長」、「人づくり」政策と子どもたち(川合章)48 |

|

|

|

その時子どもを守る会は-一九六〇年代(小森香子)59 |

|

|

4 |

沖縄の子ども(丸木政臣)63 |

|

|

|

その時子どもを守る会は-一九七〇年代(小森香子)74 |

|

|

5 |

原爆瓦と高校生の平和運動〈学び・調べ・アピールする〉(森田俊男)78 |

|

|

|

その時子どもを守る会は一一九八○年代(森洋子)88 |

|

|

6 |

人間形成の「危機」と生き方への問いの芽生え(田中孝彦)93 |

|

|

|

子どもの非行と向き合って

一家裁少年係調査官三十余年の経験から(浅川道雄)102 |

|

|

7 |

子どもの権利条約の実現をめざして(喜多明人・増山均・三宅良子)106 |

|

|

|

日本子どもを守る会と私大田尭に聴く(森洋子)118 |

|

|

|

エピローグ いまを子どもとともに生きる(中野光)122 |

|

|

|

|

|

|

|

記念論文 |

|

|

|

児童憲章から子どもの権利条約へ(堀尾輝久)127 |

|

|

|

手塚治虫から見た子どもの文化五〇年(石子順)140 |

|

|

|

日本の子どもの〃からだ”の変遷と未来(正木健雄)151 |

|

|

|

|

|

| 2 |

|

子どもを守る運動の回想(編集担当・長田五郎)161 |

|

|

|

岡三郎162/槙枝元文163/山下正子164/宮原喜美子168/浦辺史171/鷲谷善教173/来栖良夫175/曽根喜一178/横川嘉範179/杵淵智子181/

西田喜代子182/一番ヶ瀬康子185/小川利夫188/友枝宗正190/大槻健191/

北田耕也193/藤岡貞彦195 |

|

|

|

|

|

| 3 |

|

地域子どもを守る会のあゆみ(編集担当・菅間きみ天菊地好江)199 |

|

|

1 |

いつも子どもといっしょに202 |

|

|

|

熊野(池田むつみ)202/東京・板橋(田辺栄子)204/東京・武蔵野(福長笑子)205/ふじさわ(永山園子)207/紀南(勝田善二郎)208/京都・京都連(関谷美奈子)209 |

|

|

2 |

ネットワークづくりの運動213 |

|

|

|

横浜(岡田イチ子)213/東京・大田(江口さつき)215/つるおか(塩野俊治)217/福島(佐藤芳男)218/宮城(芳賀直義)220/神戸(田中明子)221/東京・富十見(寺沢和子)222 |

|

|

3 |

この地に子どもの文化を224 |

|

|

|

札幌(岩渕隆吉)224/福岡(高橋純一)225/東京・品川(加藤卓郎)227/弘前(佐藤豊彦)228/とちぎ(増渕充)230/盛岡(吉田六太郎)231/長野(小林啓子)232 |

|

|

4 |

戦争と平和234 |

|

|

|

広島(長田五郎)234/沖縄(古堅芳子)236 |

|

|

|

|

|

| 4 |

|

ともに歩んだ仲間たちから(編集損当・森洋 )239 |

|

|

|

加盟団体240 |

|

|

|

親子映画東京連絡会(太田禮三脚/家庭科教育研究者連盟(丸岡玲子)241/クルマ社会を問い直す会(杉田久美子)242/芸術教育研究所(多出千尋)243/子どもの権利.教育.文化全国センター(三宅良子)244/障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(吉本哲夫)245/少年少女組織を育てる全国センター(岩橋能)246/新日本医師協会(平田宏子)248/新日本の婦人の会(井上美代)249/数学教育研究会(上村浩郎)250/全司法労働組合(井上博道)251/全日本教職員組合(松村忠臣)252/東京都教職員組合(石川二郎)254/日本演劇教育連盟(佐々木博)255/日本高等学校教職員組合(岡田愛之助)256/日本子どもの本研究会(鈴木喜代春)258/日本児童文学者協会(藤田のぼる)258/日本母親大会連絡会(木村康子)259 |

|

|

|

友誼団体260 |

|

|

|

全国学童保育連絡協議会(真田祐)260/全国障害者問題研究会(永野幸雄)261/全国保育団体連絡会(上野さと子)262/全国幼年教育研究協議会(岩橋雅子)263/日本民間教育研究団体連絡会(池上正道)265/日本婦人団体連合会(守谷武子)266/歴史教育者協議会(石山久男)267 |

|

|

|

|

|

| 5 |

|

第5部資料・年表(作成・金子臭菅間きみ子)269 |

|

|

|

「日本子どもを守る会」の出版物270 |

|

|

|

地域『子ども白書』一覧271 |

|

|

|

『子ども白書』と特集テーマ272 |

|

|

|

『児童問題研究』総目次279 |

|

|

|

子どもを守る文化会議のあゆみ282 |

|

|

|

|

|

|

|

年表・子どもを守る運動の50年(作成・森洋子)335 |

|

|

|

あとがき336 |

|

|

|

英文もくじ339 |

|

|

|

編纂委員一覧340 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

『水を風を光を 日本YWCA80年1905-1985』(日本YWCA80年史編集委員会、日本キリスト教女子青年会、1987/05/25)

内容

| 章・節 |

見出し |

備考 |

|

序にかえて」 |

|

| 1章 |

日本にYWCAが生まれるまで1900~1905年 |

|

| 1 |

YWCA運動のはじまり |

|

|

「ミッションの世紀」の推進力

女性解放思想の展開

英国YWCAができるまで

米国YWCAの歩み学

生YWCAの誕生

世界YWCAの創設 |

|

| 1 |

YWCA運動のはじまり |

|

|

「ミッションの世紀」の推進力

女性解放思想の展開

英国YWCAができるまで

米国YWCAの歩み学

生YWCAの誕生

世界YWCAの創設 |

|

| 2 |

世界YWCAの記録に残る日本 |

|

|

宣教師たちの活躍

世界YWCA初代総幹事レイノルズ来日

「日本のバーミンガム」にYWCAを

世界YWCA、初の幹事派遣 |

|

| 3 |

日本国内でも気運たかまる |

|

|

創立委員会の結成

キャロリン・マクドナルド、日本の土を踏む

機関誌「明治の女子』創刊

公私立の女学校に種をまく

東京YWCA発会式を挙行

会則をつく |

|

|

|

|

| 2章 |

創設期の息吹き一九〇六~一九一二年 |

|

| 1 |

夏期修養会始まる |

|

|

シルヴァ・ベイの出会い

修養会実現へ向けて

第一回修養会の感動 |

|

| 2 |

東京YWCAの活動始まる |

|

|

寄宿舎事業に着手

エマ`カフマンの来日 |

|

| 3 |

学生YWCA運動の発展 |

|

|

世界の学生キリスト者との交わり

キリストに在りてひとつ

学生YWCAの組織化すすむ |

|

| 4 |

日本人女性としての目覚め |

|

|

4 日本人女性としての目覚め 54

河井道子の訪欧

日本のYWCAは日本人の手で |

|

| 3章 |

社会的関心への目覚め19391924年 |

|

| 1 |

働く女性たちとともに |

|

|

女工への働き

看護婦への働き

職業婦人への働き |

|

| 2 |

実践への意欲にもえる |

|

|

修養会の発展

さかんな聖書研究会

「旅行者の友」事業始まる

「最も小さい者のために」幹事餐成に力を入れる |

|

| 3 |

第一次世界大戦とYWCA |

|

|

戦争の悲惨につき動かされる

露国児童救済

移民女性のために

マクドナルドの辞任

シベリア慰問事業 |

|

| 4 |

関東大震災から富士岡荘建設まで |

|

|

幹事養成科始まる

「平和博」に婦人休憩所をおく

二つの募金

関束大農災

月島事業

森の中の富士岡荘 |

|

| 5 |

市YWCA次つぎに誕生 |

|

|

横浜YWCA大阪YWCA神戸YWCA京都YWCA外国人幹事の働き在米日本人YWCA |

|

|

|

|

| 4章 |

建設時代へ1925~1936年 |

|

| 1 |

第一回全国総会を開く |

|

|

「光によって光をみる」河井道子の辞任

学生会員の資格問題

全国幹事会の歩み |

|

| 2 |

女子労働問題と取りくむ |

|

|

「女工哀史」の時代

名古屋インダストリアル・センター

「友の家」活動から名古屋YWCAへ

婦人労働問題に関する調査

農村へ、海浜へー友の家夏のプログラム

各市YWCA有職婦人部の働き

全国で労働週間を守る

大阪YWCA、夜間女学校を開校 |

|

| 3 |

暗雲が近づく中での国際活動 |

|

|

日中関係の窓口として

国際会議へ代表を送る

学生YWCAとSCM運動

平和への願いをこめて

世界総会の開催地、中国に決まる

世界総会延期1ひろがる暗雲

第五回全国総会-世界YWCA会長、総幹事を迎えて「青年の 平和への願い」ー学生部

セイロン会議でのわかちあい

創立三〇周年を迎える |

|

|

|

|

| 5章 |

戦時下、苦悩の時代1937~1945年 |

|

| 1 |

なお平和への道を求めて |

|

|

「非常時局」を迎える

世界の友人たちの励まし

国際晩餐会で平和を考える

農村婦人の問題を取りあげる

第七回全国総会「婦人の地位と貢献」研究会

エキュメニズムヘの強い関心

国際会議に代表を送る |

|

| 2 |

キリスト教団体としての模索 |

|

|

戦時下最後の第八回全国総会

戦時下の修養会

戦時下の市YWCAのうごき

窓が閉ざされてゆく中で |

|

| 3 |

戦局拡大に耐える |

|

|

全国代表者会

青年会員の動員始まる

中国に幹事を派遣

上海のYWCA設立

きびしい試練の中で

幹部錬成会

動員体制に組みこまれる |

|

| 4 |

ウッズモール訪日報告 |

|

|

日本への道

日本YWCAの全般的情況 |

|

|

|

|

| 6章 |

敗戦から立ち上がる1945~1952年 |

|

| 1 |

YWCAの使命を再確認 |

|

|

建物のほとんどすべてを失う

戦後初めての欝任委員会「万国祈祷週」を守る

『女性新聞」発刊

女教師研究会を開く

再出発した中央委員会

植村環、平和使節として渡米<>

世界の友とのきずな |

|

| 2 |

新鮮な世界の風を送り込む |

|

|

世界の指導者を迎え、戦後初の総会

世界婦人円卓会議

物心両面の惜しみない援助

学校YWCA再組織と修養会の復活

YWCAと社会的責任

かけがえのない指導者を喪う |

|

| 3 |

全国にひろがるYWCA |

|

|

会館をもたない市YWCA第1号-湘南YWCA

農村にYWCAを!西遠グループ

教師研究会と植村報告会から生まれたYWCA

ジーン・ベッグと呉YWCA

幼児教育で新分野を開拓 |

|

| 4 |

新しい全国運動をめざして |

|

|

機関紙「YWCA』の創刊 |

|

|

平和への道を!青年フォーラム開く |

|

|

新民法と女性の地位に目を向ける |

|

| 7章 |

こだまする平和を求める声1953~1960年 |

|

| 1 |

新たな希望を抱いて進む |

|

|

今こそYWCAが働くとき

ギフト`ショップと国際交流-横浜YWCA

大阪YWCAユースセンター

京都YWCA西陣センター設立

名古屋YWCA、伊勢湾台風救援活動

神戸YWCA生活部

肢体不自由者水泳を開始-東京YWCA |

|

| 2 |

平和を希求するキリスト者女性の声、世界に |

|

|

第五福竜丸事件と原水爆禁止の訴え

創立五〇周年を祝う

女の一生健康展

ブルソナ 博士講演会の感動

記念式典と第一二回全国総会

世界総会「平和に関する声明」採択

光をみようーアジア婦人会議開く |

|

| 3 |

つよまる全国運動 |

|

|

初の全国会員会議を開く

BGセミナーの歩み

マザース・カレッジ開講 |

|

| 4 |

平和憲法を守るために |

|

|

教育二法案に憂慮

警職法改正に反対の声をあげる

安保改定問題とYWCAの姿勢

各市、学校YWCAで署名運動

米国YWCAへのアピール |

|

|

|

|

| 8章 |

変革への力となるために1961~1970年 |

|

| 1 |

新陣容で明日の社会をめざす |

|

|

「人間の尊重」を掲げる

「平和のとりで」全国で上演

「キリスト者と憲法」研究会始まる

核実験再開に警鐘

波紋をなげるー世界総会で問題提起

平和を願い地道な努力

歴史を担う青年の課題-全国青年会議

「時を知る」ー 歴史責任を問い直す |

|

| 2 |

世界ファミリーの一員として |

|

|

世界YWCA相互援助プログラムに参加

リーダーを送り出す

アフリカヘの道「留学生の母親」連動始まる |

|

| 3 |

転換期のただ中に立つ |

|

|

試されたYWCAの姿勢

YWCAの革新

「会員資格問題」と会則改正

会員問題の経過

新しい決断の総会

会則改正とその後

学生YWCAの解体

中高YWCAの再編 |

|

| 9章 |

核時代における平和を求めて1971~1985年 |

|

| 1 |

「核」否定の思想に立つ |

|

|

「ひろしまを考える旅」始まる

中高生「ひろしまを考える旅」

「核」否定を会員運動に―第8回総会

「核」否定の思想に立つ

アジアの中の日本-全国幹部委員研修会

「原爆の図」の前で

「ひろしま」を世界的視野でとらえる

全国各地で原爆絵画展開く |

|

| 2 |

国内、国外でひろがる運動の輪 |

|

|

地方都市に新しいYWCA誕生

「核」否定、世界総会の議題に

70周年を迎える

消費文明から心の文明へ

被爆問題国際シンポジウムに協力

軍備増強に反対の声をあげる |

|

| 3 |

ともに生きる世界を求めて |

|

|

3 ともに生きる世界を求めて 410

世代をこえた出会い―会員会議

「この日…新しく」

ひとつになった平和への若い力-国際青年プログラム

「ひろしま」を若い心にうけとめる

六日間の野尻キャンプ

YWCA全国募金始まる

青年層とともに

シンガポール世界総会と青年会議

世界YWCAユース・コーディネーター来日

日本YWCAユース・コーディネーター誕生

生命を選ぶー80周年記念プログラム |

|

| 付章 |

資料 |

|

|

日本YWCA声明、要望書

日本YWCA会則

全国総会一覧

憲法研究会一覧

加盟YWCA、中高YWCA |

|

|

|

|

|

あとがき |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

『広島損害保険史』(荒谷輝雄編、保全社、19561225印刷)

内容<作業中>

| 章節 |

|

|

|

|

|

|

|

| 1 |

|

前史 |

|

|

|

|

|

| 2 |

|

損害保険統制会中国支部時代 |

|

|

|

|

|

|

3 |

戦争保険 |

|

|

4 |

被爆都市の損害 |

|

|

5 |

原爆と戦争保険会 |

|

|

6 |

原爆犠牲社員 |

|

|

|

|

|

| 3 |

|

日本損害保険協会広島地方委員会時代 |

|

|

|

|

|

| 4 |

|

戦後の広島市 |

|

|

|

|

|

| 5 |

|

各社広島支店の発展 |

|

|

|

|

|

| 6 |

|

全日本損害保険労働組合広島地方協議会時代 |

|

|

|

|

|

| 7 |

|

損害保険代理業協会 |

|

|

|

|

|

| 8 |

|

各種災害共済保険 |

|

|

|

|

|

| 付録 |

|

|

|

|

保全社の生立 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。