歴史教育者協議会のあゆみ(抄)https://www.rekkyo.org/history

| 大会(回) | 年月 | 開催地 | メモ |

| 01 | 194907 | 東京 | 創立大会 |

| 24 | 197208 | 沖縄 | 「民族の課題」 |

| 36 | 198408 | 埼玉 | 「地域に根ざし、いのちを尊び、平和をつくる歴史教育」 |

| 37 | 198508 | 和歌山 | 「地域に根ざし、いのちを尊び、平和をつくる歴史教育」 |

| 38 | 198608 | 岩手 | 「地域に根ざし、世界の平和をきずく、歴史意識の形成」 |

| 47 | 199508 | 沖縄 | 「戦後50年、沖縄で考える平和と民主主義」 |

| 52 | 200008 | 長崎 | 「地域に根ざし、21世紀を展望する歴史教育・社会科教育」 |

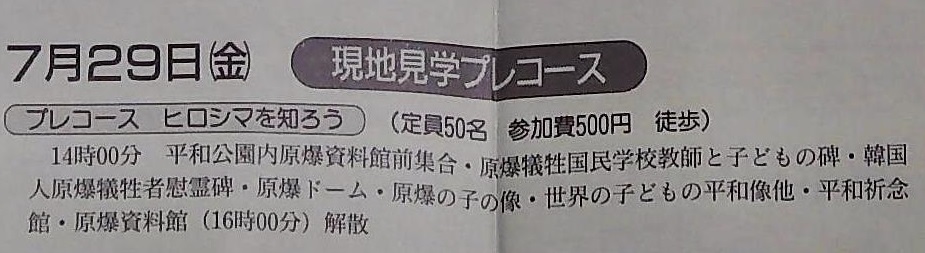

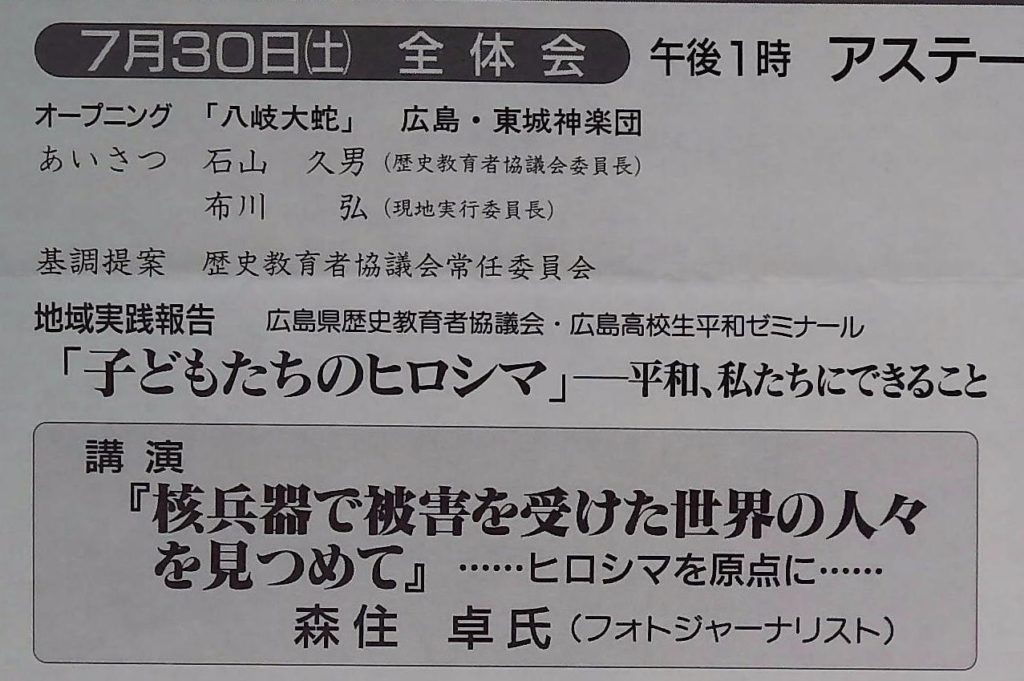

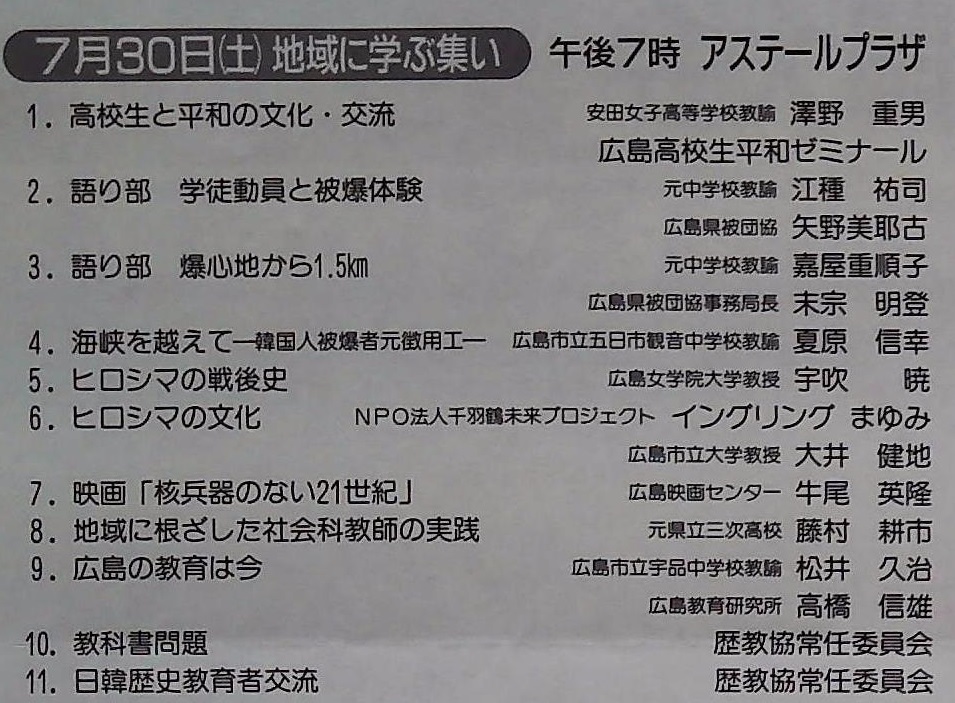

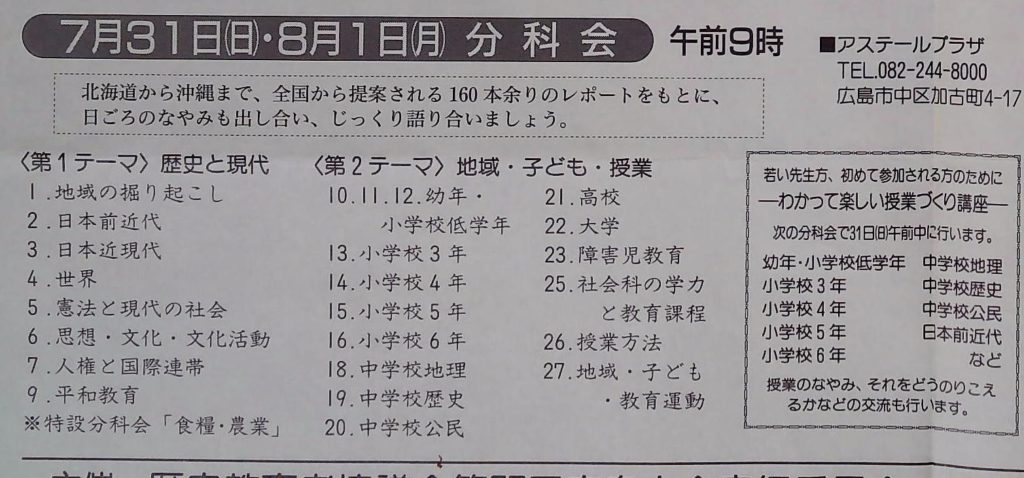

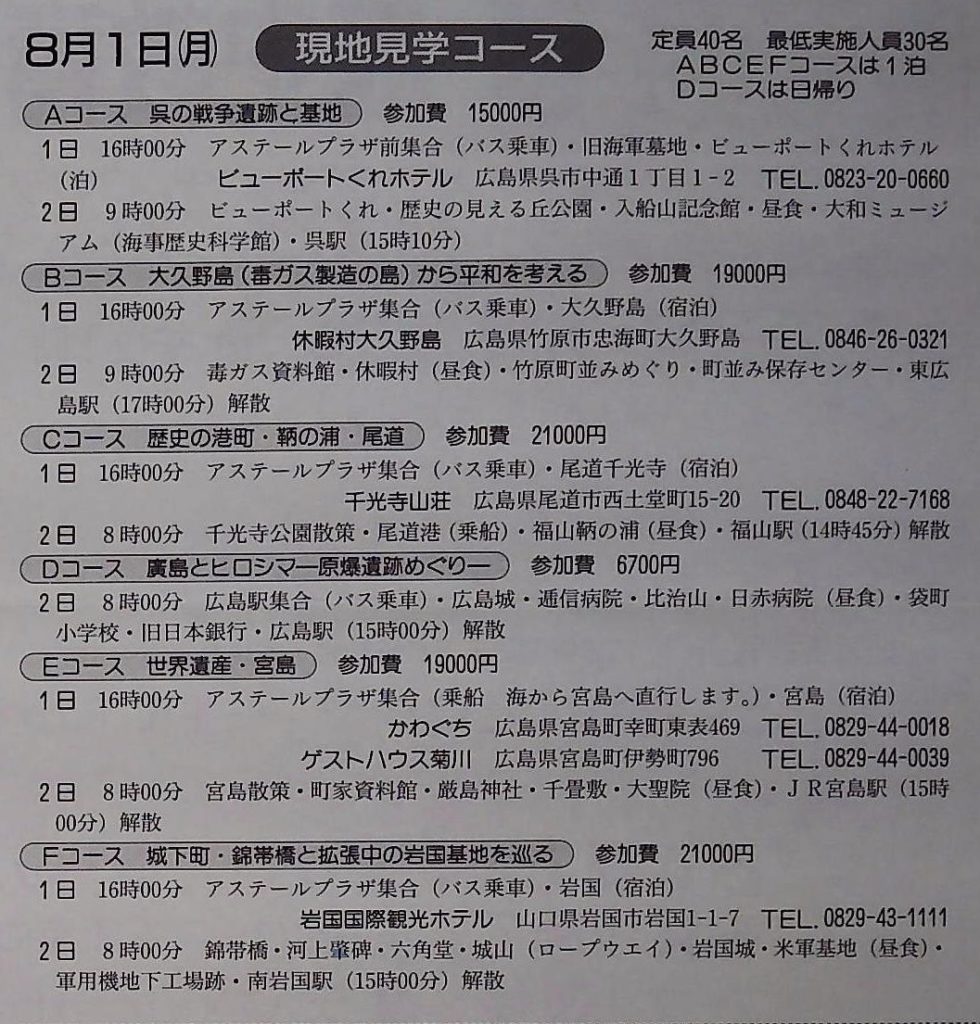

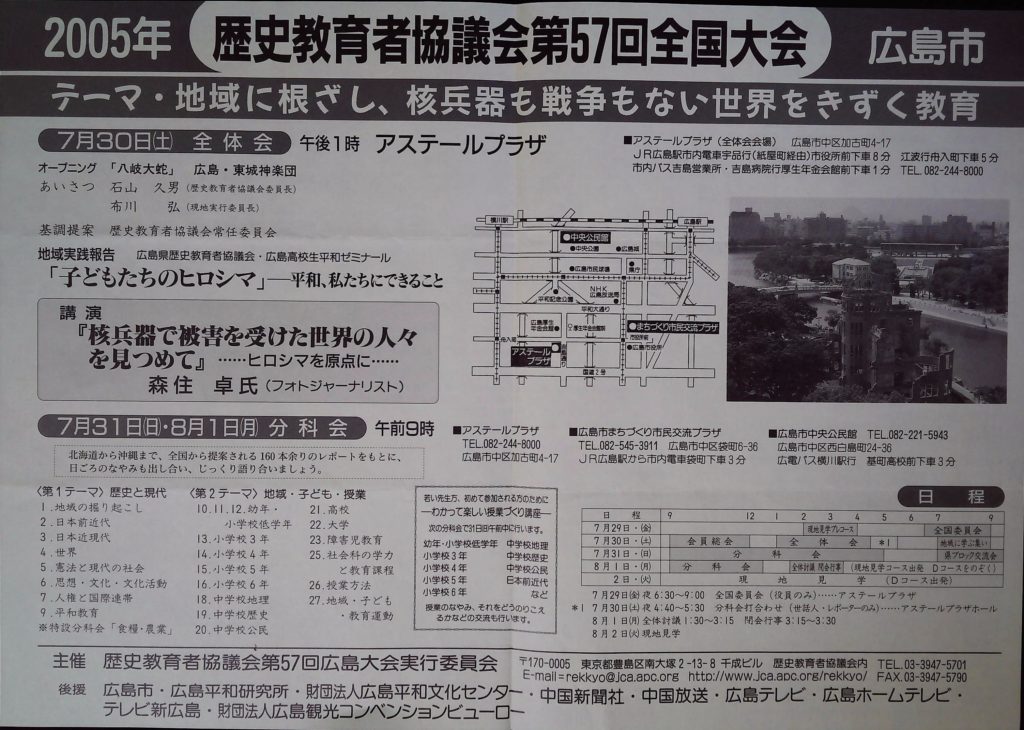

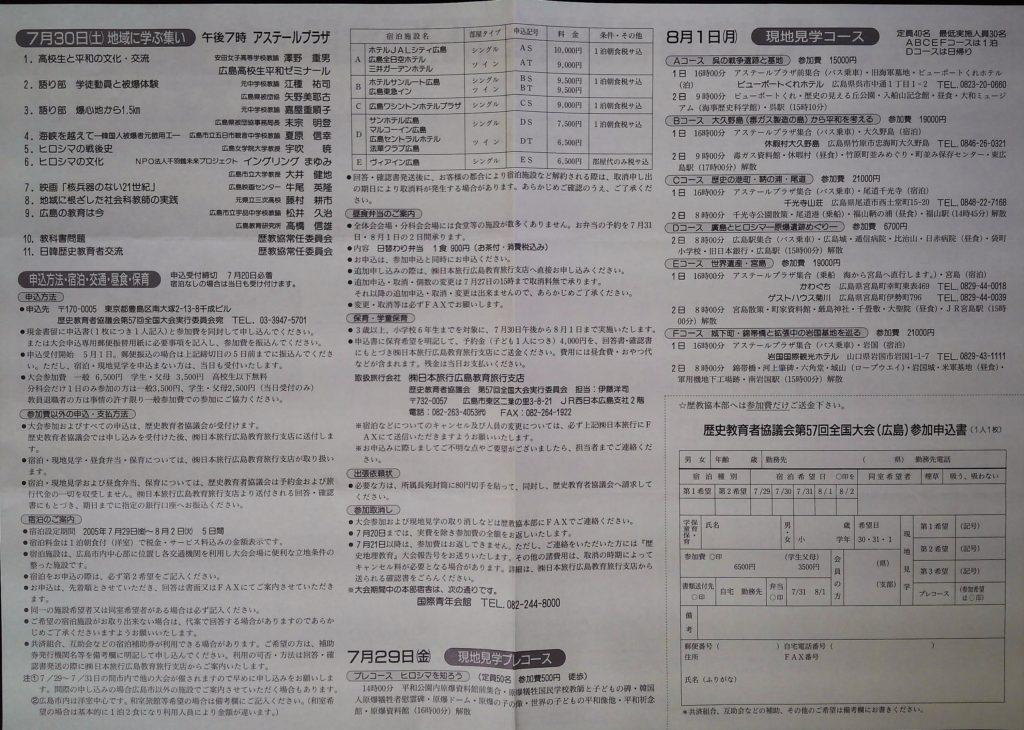

| 57 | 200507~08 | 広島 | 「地域に根ざし、核兵器も戦争もない世界をきずく教育」 |

| 68 | 201608 | 沖縄 | 「沖縄から安保と民主主義を問う」 |

| 70 | 201808 | 京都 | 「現代と〝明治150年〟ーけんぽう・ちいき・みらいー」 |

| 71 | 201908 | 埼玉 | 埼玉県「ともに生きる、ともに歩む」ー対話からひらく未来」 |

| 72 | 2020 | (新型コロナウイルス禍により)中止 | |

| 72 | 202107~08 | オンライン大会「『コロナ社会』から希望を紡ぐ社会科教育」 | |

止