長崎の証言の会

1970年2月1日 長崎の証言刊行委員会、新しい記録運動を呼びかける。

1971年3月16日 「長崎の証言刊行委員会」を「長崎の証言の会」とする。

長崎の証言の会『証言-ヒロシマ・ナガサキの声』

長崎の証言の会(編・発行)、汐文社(発売)

|

|

| 創刊号(1987/9/30) |

| 江口 保 |

八月のヒロシマ-修学旅行生とともに |

| ミホ・シボ・新間 |

カナダにおける反核運動 |

| 北浦葉子 |

日本から世界へ-ネバー・アゲイン・キャンペーンのあゆみ |

| 永井秀明 |

核廃絶をめざす世界運動と教育-核軍拡と軍事化状況をふまえて |

| 第2集(1988/8/15) |

|

|

| 1990/8/30 |

|

|

| 1991/8/15 |

|

|

| 1992/8/31 |

|

|

| 1993/8/31 |

|

|

| 1994/8/9 |

|

|

| 1995/8/31 |

|

|

| 1996/9/10 |

|

|

| 1997/10/1 |

|

|

| 1998/9/10 |

|

|

| 1998/11/21 |

|

|

|

|

| 1999/9/10 |

|

|

| 2000/9/14 |

|

|

| 2001/10/10 |

|

|

| 2002/10/10 |

|

|

| 2003/10/1 |

|

|

| 2004/10/1 |

|

|

| 2005/10/1 |

|

|

| 2006/10/1 |

|

|

| 2006/11/1 |

|

|

| 2009/12/25 |

|

|

| 第27集(2013/10/1) |

| 朝長万左男 |

〔報告〕オスロ・カンファランス「核兵器の非人道性」に関するオスロ会議に出席して |

| 山口 響 |

〈二〇一三年 NPT再検討会議準備委員会〉核依存という「谷底」をめざす日本政府 |

| 平野伸人 |

第十五代高校生平和大使の成果と課題 |

| 田中利幸 |

広島から―NPDI(軍縮・不拡散イニシアティブ)広島外相会合をめぐって |

| 川崎哲 |

【インタビュー】川崎哲さんに聞く―核兵器禁止条約へ向って、東京を動かそう |

|

追悼 核兵器廃絶を目指して―闘い続けた 山口仙二さん |

| 核実験に抗議する長崎市民の会 |

声明 米国大統領「バラク・オバマ様」占度重なる核実験に断固抗議する」 |

| 第28集(2014/10/31) |

| 芝野由和 |

やはり「フクシマを考える」だったか―第五回「核兵器廃絶―地球市民集会ナガサキ」にかかわって考えたこと |

| 小桝雅樹 |

第二回「核兵器の非人適性に関する国際会議」に参加して |

| 朝長万左男 |

もし一〇〇万人の現代都市で核爆発が起こったら |

|

|

| 第29集(2015/11/20) |

| 柴田 朴 |

追悼・本島等さん―天皇の戦争責任発言を中心に―どうしても聞きたかった質問 |

| 中村桂子 |

2015年NPT再検討会議を終えて |

| 山田寿則 |

マーシャル諸島共和国による核ゼロ裁判 |

| 山下正寿 |

ビキニ事件の再検証を―放置された被災船員たち |

| 第30集(2016/10/15) |

| 細光規江 |

被爆体験伝承者―広島市の取り組み |

| 第31集(2017/10/1) |

| 朝長万左男 |

巻頭言「核兵器禁止条約の成立 |

|

|

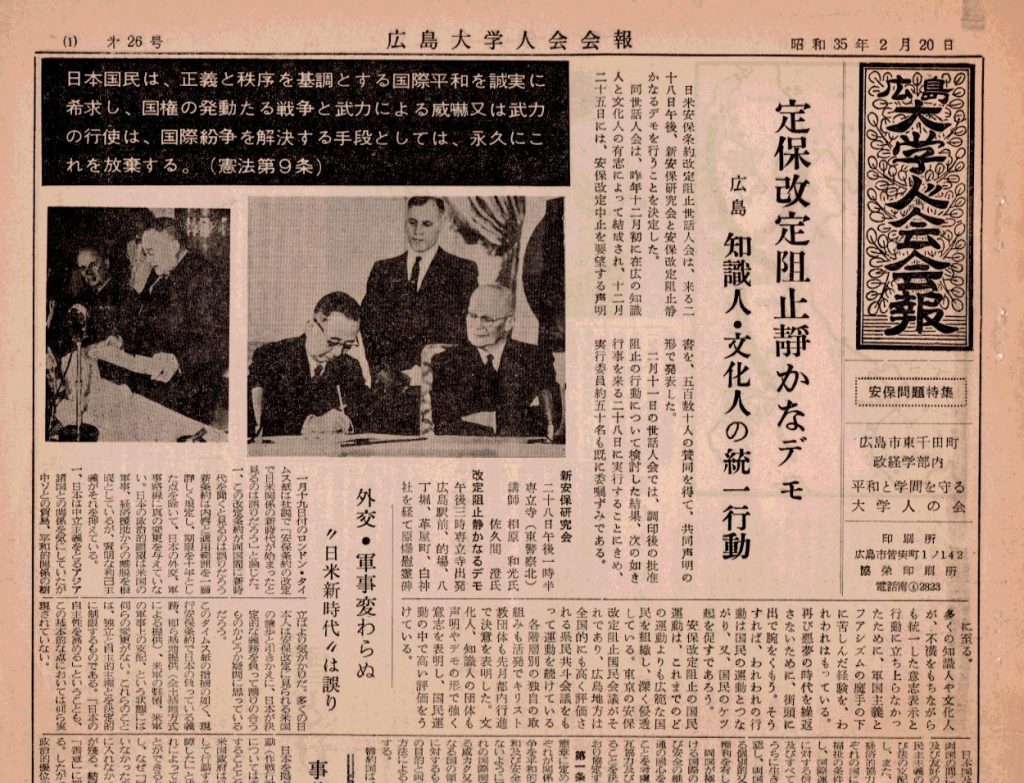

平和と学問を守る大学人の会会報第26号

平和と学問を守る大学人の会会報第26号