『ヒロシマは生きていた 佐々木雄一郎の記録 』(佐々木雄一郎写真、毎日新聞広島支局編 、毎日新聞広島支局、19770701 )

内容

| 撮影年月日 | 備考 | |

| 荒木武 | ||

| 194509 | 爆心 | |

| 1948 | 原爆ドーム | |

| <以下要入力> | ||

| ヒロシマの歩み<年表> | ||

| ヒロシマと生きて | 佐々木雄一郎 | |

| ヒロシマに思う | 山本皓三 | |

| 編集後記 | 河野通宏 | |

| 編集委員 |

『ヒロシマは生きていた 佐々木雄一郎の記録 』(佐々木雄一郎写真、毎日新聞広島支局編 、毎日新聞広島支局、19770701 )

内容

| 撮影年月日 | 備考 | |

| 荒木武 | ||

| 194509 | 爆心 | |

| 1948 | 原爆ドーム | |

| <以下要入力> | ||

| ヒロシマの歩み<年表> | ||

| ヒロシマと生きて | 佐々木雄一郎 | |

| ヒロシマに思う | 山本皓三 | |

| 編集後記 | 河野通宏 | |

| 編集委員 |

『ヒロシマ25年 写真記録』(佐々木雄一郎、朝日新聞社、19700730)

| 頁 | No. | 備考 | |

| 2 | 佐々木雄一郎 | ||

| 3 | 8本の線と1個の点 | ||

| 4 | 1 | 自宅付近の焼け跡 | |

| 2 | 市電の残骸 | ||

| 3 | 義兄本田勘六宅の焼け跡 | ||

| 4 | 次兄佐々木末爾宅の焼け跡 | ||

| 7 | 原子砂漠 | ||

| 5 | 原子砂漠 | ||

| 8 | 6 | 爆心地 | |

| 10 | 7 | 爆心地1 | |

| 11 | 7 | 爆心地2 | |

| 12 | 8 | 鉄分の噴き出した墓石 | |

| 9 | ピカドン墓 | ||

| 13 | 10 | 屋根のぬけ落ちた産業奨励館 | |

| 14 | 11 | 爆心地下の白骨 | |

| 15 | 閃光 | ||

| 15 | 12 | 石段の人影 | |

| 16 | 13 | ガスタンクの影 | |

| 18 | 14 | 護国神社入口の狛犬1 | |

| 15 | 護国神社入口の狛犬2 | ||

| 16 | 護国神社入口の狛犬3 | ||

| 17 | 避雷針の基礎の影 | ||

| 18 | 竹の火傷 | ||

| 19 | 広島城のユーカリ1 | ||

| 20 | 広島城のユーカリ2 | ||

| 23 | 爆風 | ||

| 21 | |||

| 21 御幸橋の欄干…23 22 相生橋風景… 25 23 爆心地島病院の跡…26 24 日赤病院のガラス破片…26 25 ねじれた鉄窓… 27 26/28 家屋の破損1~3…28/29 29 鉄梯子の曲った煙突 |

|||

| 30 | 焼け跡 | ||

| 30 | 街の焼け跡 1~20 | ||

| 43 | 人間をかえせ | ||

| 50 | 50 孤独な老人…43 51 はたらく原爆孤児…44 52/54 原爆浮浪児 1~3…46/48 55 孤児と修道尼…49 56 お祈りをする孤児…49 57 似島学園の女の子…50 58 先生と孤児…51 59 バラックの老夫婦…53 60 日向ぼっこの孤老 |

||

| 55 | 惨劇の証人 | ||

| 61 早暁の原爆ドーム…55 62/76 原爆ドーム 1~15…56/68 77 原爆ドームの碑…68 |

|||

| 69 | 廃嘘のヤドカリ | ||

| 78 バラックと子ども…69 79 石とトタンの家…70 80 防空壕の住居…71 81 兵営跡の市営住宅…72 82 新居と畑…72 83 バラック住い…73 84 バラックと子ども…73 85 基町のスラム…73 86/91 立ちのき 1~6…74/78 |

|||

| 79 | 怒りと祈りと | ||

| 92 ハトと噴水…79 93 ドームと洗たく女…80 94 写生する子どもたち…81 95 はねつきをする少女…82 96 置去りにされた石仏…82 97 工事場の群像…83 98 紙芝居屋と子ども…83 99 慰霊碑に詣でる被爆娘…84 100 読経する老人…85 101 消えていくバラック…86 102 工事場の人骨…87 103 工事の遅れた公会堂…88 104 公園建造物全景…89 105 遠足に来た生徒たち…90 106 雪の中の参詣…90 107 雨の中の参詣…90 108 ある対話…90 109 若い自衛隊員…90 110 休暇の黒人兵…90 111 暮色の公園…91 112 供養塔暮景…92 113 新春の供養塔…93 114 原爆の子の像…93 115 供養塔そばの自衛隊員…94 116/17 原爆資料館1~2…94/95 118 詩碑と少女…97 119 平和記念公園遠望…99 120 盛夏の平和記念公園…100 |

|||

| 101 | 消えぬ爪あと | ||

| 121 街を行く被爆者…101 122 原爆第1号のケロイド…102 123 原爆1号の店…103 124 ドームと第1号…103 125 はたらく被爆者…104 126 デパート屋上の被爆者…104 127 街に出てきた原爆乙女…105 128 発言する原爆乙女…105 129 川遊びの被爆少女…106 130 討議する被爆者代表…108 131 広島原爆病院…108 132 原爆病院の病室…111 133 原爆病院標本室…112 134/135 原爆病院病理室 1~2…112 136 原爆病院の回診風景…113 137 結び合う手…114 |

|||

| 115 | 涙と叫びの夏 | ||

| 138 8月6日の慰霊碑…115 139 第1回平和祭…116 140 平和塔と人骨…117 141 第3回平和祭…118 142 第6回平和記念式典…119 143 過去帳奉納…120 144/151 第8回~第22回平和記念式典…121/125 152 8月6日の流燈会…126 153 ドーム前の流燈…127 154 折鶴の会の平和集会…128 155/161 8月6日の供養塔 1~7…129/133 162 涙の老女…134 163 少年と線香…134 164 動員学徒犠牲者の会…135 165 慰霊祭のあと…135 166 原水禁広島平和大会…136 167 第1回原水禁世界大会…137 168 核禁会議のタイマツ行進…137 169 平和大行進…139 170 遺影を胸に…140 171 林立する旗…141 172 ヘルメットに囲まれて…141 173 原爆病院前の平和行進…142 174 海を渡ってきた行進者…142 175 広島反戦集会…143 176 国際放射線影響学会…144 177 胎内被爆者・被爆二世を守る会結成大会…144 178 原水爆禁止科学者会議…144 179 慰霊碑前の抗議すわりこみ…144 180 第2回世界仏教徒会議…145 181 ある花束…146 |

|||

| 147 | 死者をたずねて | ||

| 182 原爆っ子の成人式…147 183 供養塔に眠る無縁仏…148 184 遺骨の引渡し…149 185 むなしく眠る遺骨…149 186 学徒死没者の碑…150 187 検視調書名簿…150 188 名簿を追って…151 189 探し疲れて… …151 190 あったッ!…152 191 供養塔納骨名簿…152 192 確認…153 193 喜び…153 194 祭壇上の遺骨…154 195 遺骨引渡し…154 196 悲しみ…155 197 被爆者実態調査票…156 198 被爆者調書…156 199 爆心地の復元…156 |

|||

| 157 | 来訪者の顔 | ||

| 200 ジョセフィン・ベーカー…157 201 皇太子殿下…158 202 ザビエル順礼団…159 203 西部劇俳優ケニー・ダンカン…159 204 天皇・皇后両陛下…159 205 ヘレン・トローベル…160 206 宇野重吉…160 207 ルーズベルト夫人…160 208 ディマジオとモンロー…161 209 パルゴーザ・カルメーロ・ブラジル大使夫妻…162 210 高松宮ご夫妻… 163 211 高松宮妃…163 212 鳩山首相夫妻…164 213 原水禁世界大会ソ連代表…164 214 原水禁世界大会中国代表…164 215 ネール首相… 165 216 オーベルン・キルヘン少女合唱団…165 217 皇太子殿下ご夫妻…166 218 ハイネマン西ドイツ大統領夫妻…166 219/225 自衛隊1~7…167/172 |

|||

| 173 | 不死鳥のごとく | ||

| 226/275 よみがえる街々1~50…173/202 276 宇品港の引揚げ船…203 277 宇品港の外米輸入船…203 278 宇品港桟橋…204 279 ソ連観光船入港…204 |

|||

| 205 | 焦土の祭典 | ||

| 280 消防出初め式…205 281 相撲興行…206 282 庭球卓球競技大会…207 283 こどもまつり…207 284 広島カーブ結団式…207 285 第6回広島国体…208 286 秋祭(天神祭)…208 287 ファションショー…209 288 広島まつり…209 289 立太子式…210 290 競輪…211 291 亥の子祭…211 292 とうか祭…212 293 市民球場びらき…212 294 博覧会…213 295 X’masフェスティバル213 296 聖火リレー…214 297/309 第21回~第41回メーデー…215/222 |

|||

| 223 | 声なき墓標の群れ | ||

| 広島県地方木材KKの慰霊碑 | |||

| 225 | 慰霊碑 | ||

| 311 雑草の中の供養塔…225 312 瓦礫の中の供養塔…226 313 広島郵便局の供養塔…226 314 広島土木出張所の供養塔…227 315 爆心地横死者の供養塔…227 316 さまざまなる供養塔…228 317 集められた供養塔…229 318 県立広島二中の供養塔…230 319 放置された供養塔…230 320 県立広島二中慰霊碑の裏面…231 321 広島二中慰霊碑の表面…231 322 広島市役所の慰霊碑除幕式…232 323 牛田町児童公園の供養塔…232 325 五日市町の慰霊碑…233 326 左官町の慰霊碑…233 327 宇品造船所の供養塔…233 328 広島女学院慰霊碑の表面…234 329 広島女学院慰霊碑の裏面…234 330 崇徳中学校の供養塔…235 331 広陵学園の慰霊碑…235 332 進徳高等女学院の慰霊碑…235 333 広鳥市高等女学校の慰霊碑…235 334 広島市造船工業学校ならびに広島市立商業学校卒業生原爆戦残者の慰霊碑…237 335 原爆の子の像の碑文…238 336 移動演劇さくら隊原爆殉難碑…238 337 慰霊碑守りの未亡人…238 |

|||

| 239 | 墓標 | ||

| 338/351 墓標1~14…239/246 | |||

| 247 | 供物 | ||

| 247 | 352 | タイ国海軍使節団の捧げた花輪 | |

| 248 | 353 | 皇太子殿下の捧げた花輪 | |

| 249 | 354 | ネール・インド首相の花輪 | |

| 249 | 355 | 世界連邦外国代表一行の花輪 | |

| 249 | 356 | ジョンソン駐日アメリカ特命全権大使の花軸 | |

| 249 | 357 | スポポダ・チェコスロバキア大統領の花輪 | |

| 250 | 358 | 修学旅行生の献花 | |

| 250 | 359 | 修学旅行生の捧げた折鶴 | |

| 250 | 360 | 小学校児童の献花 | |

| 251 | 361 | センをぬいて供えられた酒 | |

| 252 | 362 | 供養塔前の供物 | |

| 252 | 363 | 慰霊碑前の菊の花と硬貨 | |

| 253 | 364 | 新婚旅行者が捧げたブーケ | |

| 253 | 365 | 万博粉砕の千羽鶴 | |

| 255 | 366 | ヒロンマ1970年 | |

| 258 | 広島被爆地図 | ||

| 260 | ヒロシマの持続 大江健三郎 | ||

| 268 | ヒロシマ年表 庄野直美・編… | ||

| 279 | あとがき | ||

『広島』(吉川清<編集・発行人>、広島八・六の会<発行所>、19580415)<第3版>

| 頁 | 写真 | 備考 |

| 表紙 | 原爆慰霊碑、原爆ドーム | |

| 原爆ドーム | ||

| 01 | 原子雲 | 木村権一撮影 |

| 02 | 被爆前の広島 | 比治山より写す |

| 04 | 広島城 | 被爆前 |

| 04 | 広島城 | 被爆12年後 |

| 05 | 広島大本営跡 | |

| 05 | 広島大本営表門 | |

| 06 | 原爆ドーム・広島産業奨励館 | |

| 07 | 原爆ドーム | 閃光電球による美観 |

| 08 | 原子雲 | |

| 09 | 原子雲 | |

| 10 | ||

| 11 | 御幸橋西詰 | |

| 12 | 兄弟 | |

| 13 | 似ノ島収容所、 | |

| 14 | ||

| 15 | ||

| 16 | 広大萩原教室のドーム内放射能検査 | |

| 17 | ||

| 18 | ||

| 19 | ||

| 20 | 動員学徒及び義勇隊の罹災 | |

| 21 | ||

| 22 | ||

| 23 | ||

| 24 | ||

| 25 | ||

| 26 | 日赤病院 | |

| 27 | ||

| 28 | 日赤病院 | |

| 29 | 富国生命ビル6階 | |

| 30 | ||

| 31 | ||

| 32 | ||

| 33 | ||

| 34 | 収容名簿に見入る人々 | |

| 35 | 富国生命ビル内、白骨 | |

| 36 | ||

| 37 | ||

| 38 | ||

| 39 | ||

| 40 | 広島市戦災児育成所、天皇 | |

| 41 | 原爆乙女 | |

| 42 | ||

| 43 | 原爆・水爆禁止広島市民大会 | |

| 44 | ||

| 45 | ||

| 46 | 原爆資料館、原爆資料館内部 | |

| 47 | 100米道路、広島市公会堂 | |

| 48 | 中国新聞社 | |

| 49 | ||

| 50 | ||

| 51 | 広島大学、市営アパート | |

| 52 | 広島赤十字原爆病院 | |

| 53 | 比治山ABCC | |

| 54 | ||

| 55 | ||

| 56 | ||

| 57 | ||

| 58 | ||

| 59 | ||

| 60 | ||

| 61 | ||

| 62 | ||

| 63 | (深川宗俊記) | |

| 64 | 広島原爆一号 吉川清氏 | |

| 65 |

『広島壊滅のとき-被爆カメラマン写真集』(広島原爆被災撮影者の会、19810801)

目次

| 頁 | 撮影者 | 備考 |

| 序にかえて(広島市長 荒木武) | ||

| 001 | 尾糠政美 | |

| 004 | 尾木正己 | |

| 016 | 鴉田藤太郎 | |

| 017 | 川原四儀 | |

| 028 | 川本俊雄 | |

| 070 | 岸田貢宣 | |

| 077 | 岸本吉太 | |

| 096 | 北勲 | |

| 099 | 木村権一 | |

| 101 | 黒石勝 | |

| 106 | 斉藤誠二 | |

| 109 | 空博行 | |

| 122 | 林寿麿 | |

| 127 | 深田敏夫 | |

| 130 | 松重三男 | |

| 133 | 松重美人 | |

| 143 | 森本太一 | |

| 146 | 山田精三 | |

| 147 | 山本儀江 | |

| 148 | 谷川長次 | |

| 149 | 陸軍船舶司令部写真部 | |

| 153 | 廣島特報 | |

| 154 | 廣島特報 | |

| [一覧表]=撮影者氏名、撮影時年齢、遺族ほか | ||

| 156 | 発刊のことば(19810715、ヒロシマ原爆被災撮影者の会) |

『原爆死の真実―きのこ雲の下で起きていたこと』(NHKスペシャル取材班、岩波書店、20170725 )

目次

| 章 | ||

| 1 | きのこ雲の下の二枚の写真 | |

| 原爆投下三時間後の写真 | ||

| 「涙でファインダーがくもった」 | ||

| 御幸橋は壊滅地帯の出口だった | ||

| コラム① 「地獄の再現」は、証言者がいたからこそ実現した | ||

| 2 | 橋の上には凄惨な光景が広がっていた | |

| 少女は動かなくなった赤ちゃんを抱いていた | ||

| 「どこに逃げればいいのか」それだけを考えていた | ||

| 瀕死の重傷を負って | ||

| あれは「死の前の光景」だった | ||

| コラム② 私たちは八月六日、御幸橋を通った | ||

| 3 | 写真にはどのような”痛み”が写し出されているか | |

| 「科学の力」で原爆の実相を浮かび上がらせる | ||

| 人間が感じる最大の痛み、”フラッシュ・バーン” | ||

| 写真は”原爆の非人道性”を物語る | ||

| 放射線による影響は出ていたか | ||

| コラム③ 対談 熱傷の専門家×原子核物理学者 | ||

| 4 | 橋の上は、命を救う最前線だった | |

| 御幸橋は、救護の拠点となっていた | ||

| 広島に入った特攻兵を皮肉な運命が待っていた | ||

| 命の選別が行われた | ||

| 似島に運ばれて | ||

| コラム④ 水をあげるか、あげないか。それは究極の選択だった | ||

| 5 | 私は友を置いて橋へと逃げた | |

| がれきの下で校歌の合唱が始まった | ||

| 橋の上にいたのは、一〇代の少年少女たち | ||

| 最大の犠牲者は中学生だった | ||

| 悔いを抱えて | ||

| コラム⑤ 写真が写し出す”悲しき物語” | ||

| 終章 | 原爆は市民の上に落とされた | |

| 公表になぜ七年もかかったのか | ||

| 世界で唯一の写真は、訴え続ける | ||

| 「被爆の真実」は伝わっているか | ||

| コラム⑥ 差別を超えて | ||

| あとがき | ||

正式名称:核兵器をなくし、平和を求める図書館関係者の会 略称:反核・平和図書館関係者の会

結成大会:1985年9月28日

会場:YMCA(東京都千代田区神田)

会誌:『図書館反核平和通信』

資料

| 『図書館反核平和通信』準備号No.1(19841130) | ||

| 本間美智子 | イギリス研究の旅 | |

| 山崎元 | ある図書館員の死 | |

| 『図書館反核平和通信』準備号No.2(19850914) | ||

| 兵器をなくし、平和を求める図書館関係者の会 結成にいたる経緯 | ||

| 兵器をなくし、平和を求める図書館関係者の会 会則案 | ||

| 内田恵美子 | (活動紹介)広島大学原爆放射能医学研究所付属原爆被災学術資料センター | |

| 岩倉務 | (活動紹介)平和博物館」 | |

| 寄贈資料紹介 | 広島大学・原爆被災学術資料センター資料調査室『資料調査通信』No.30~43 | |

| 核兵器をなくし、平和を求める図書館関係者の会 結成のつどいの模様と今後のお願い(世話人事務局、19851012) | ||

| 『民主文学』1985年12月号 No.241 pp.157-158 | ||

| 清水正三 | 反核・平和図書関係者の会 | |

| 話題・この人(『赤旗』19940821) | ||

| 我妻滋夫さん | 反核平和と図書館活動を結びつける事務局 | |

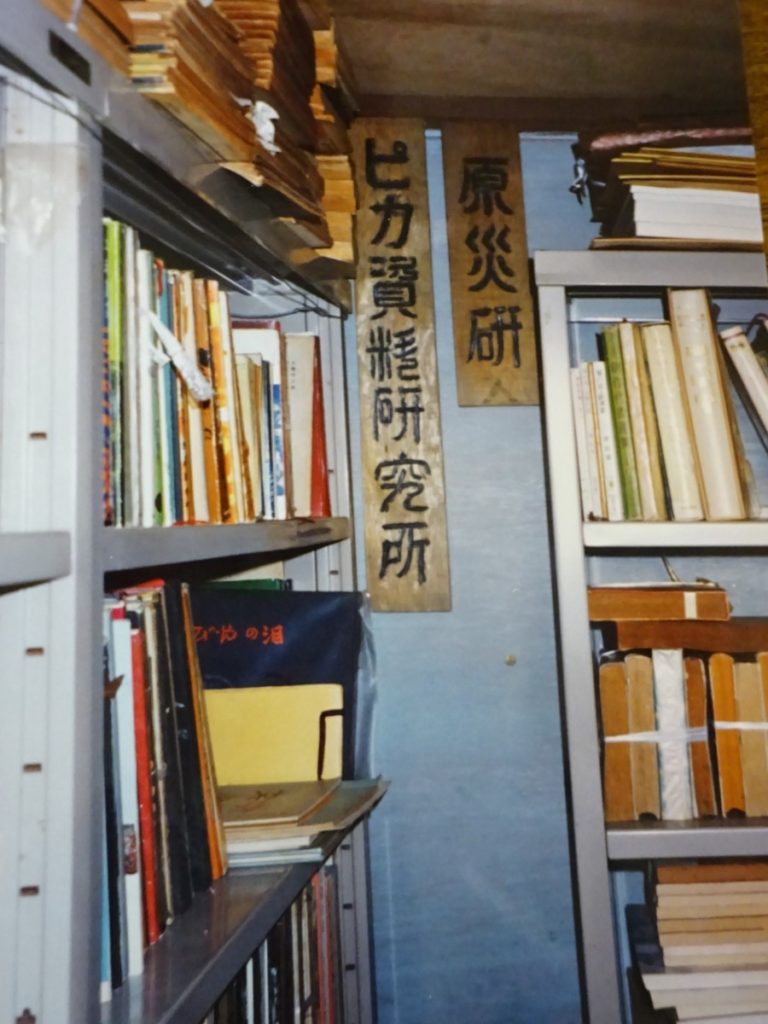

竹原から呉に移動したピカ研資料

|

| 2019年? 竹原市内倉庫 |

|

| 20190414 呉市内倉庫 |

ピカ資料研究所(ピカ研)の紹介ビラ

最近の仕事、これからの仕事

ピカ資料研究所表札

ピカ研の指摘により作成した正誤表(20200704現在)

作成:宇吹 暁

| 年月日 | 書名 | 頁 | 誤 | 正 |

| 19710806 | 広島原爆戦災誌 第1巻 | |||

| 19710906 | 広島原爆戦災誌 第2巻 | |||

| 19711006 | 広島原爆戦災誌 第3巻 | |||

| 216 | 広島中央電話局(1.0km) | 広島中央電話局(500m) | ||

| 19711106 | 広島原爆戦災誌 第4巻 | |||

| 888上 | 田原伯 | 幻吉 | ||

| 19711206 | 広島原爆戦災誌 第5巻 | |||

| 19720331 | 広島県史 原爆資料編 | |||

| 19840329 | 広島県史 年表 | |||

| 19880325 | 広島県戦災史 | 116 | 天主閣 | 天守閣 |

| 19800715 | 原爆被災学術資料センター蔵 原水爆関係資料目録(Ⅰ)1974年4月~1978年12月 | |||

| 「お国がつくる見本の本 学者用 税立図書館」 | ||||

| 19850301 | 原爆被災学術資料センター 原爆関係蔵書目録(Ⅱ)1979年1月~1983年12月 | |||

| 多数の指摘 | ||||

| 19900731 | 原爆被災学術資料センター 原爆関係蔵書目録(Ⅲ)1984年1月~1988年12月 | |||

| 多数の指摘 | ||||

| 1985 | IMAGES FOR SURVIVAL <Exhibition of American and Japanese Peace Posters> | |||

| 19890401 | 図説広島市史 | 172 | 「広島平和記念都市建設法」は、広島市民の平和への決意の結実であるとともに国内外のノーモア・ヒロシマズの声の象徴である。 この法に基づく広島の復興と市民のたゆみない平和への努力を基盤として、今日の広島市は国際平和文化都市を目指して進んでいる。 |

|

| なぜか | ||||

| 172 | ピカドン(昭和25年8月刊) | (昭和25年8月6日刊) | ||

| 172 | 原爆詩集(昭和26年9月刊) | 原爆詩集(昭和26年9月20日刊) | ||

| 173 | 『アサヒグラフ』 原爆特集号 | 『アサヒグラフ』 原爆被害の初公開 | ||

| 174 | (写真15)原爆被災全体像調査のための市民集会 (所蔵者・提供者等)中国新聞社 |

(所蔵者・提供者等)金井・幻吉 | ||

| 174 | (写真17)平和公園 | (写真17)平和大通り | ||

| 226 | グアム島<「原爆投下機はグアム島発進!? 図説広島市史に誤記」『中国新聞19920331』 | |||

| 255 | 峠三吉「一九六五年のヒロシマ」(昭和二十一年八月二日) | 峠一夫 21.12.1 | ||

| 1992 | 原爆文献にみる戦後史 平成4年度広島市公文書館常設展示 | |||

| 1992 | 都築・弓野資料にみる占領下の原爆災害調査 平成4年度広島市公文書館常設展示Ⅱ | |||

| 多数の指摘 | ||||

| 19960331 | ヒロシマの被爆建造物は語る | |||

| 098 | 『ニューヨーカー』 | 使用了解を | ||

| 308 | 李将軍 | |||

| 365 | 原爆被災資料総目録1.2.3 | 原爆被災資料総目録1.2.3.4 | ||

| 383 | ピカ研究所提供 | ピカ資料研究所 | ||

| 386 | 年表広島 | 年表ヒロシマ | ||

| 19960331 | 被爆50周年 図説戦後広島市史 街と暮らしの50年<本なし、ピカ研メモのみ> | |||

| 19990726 | 原爆手記掲載図書・雑誌総目録 1945-1995 | |||

| Ⅶ | 田原伯(ピカ研主宰) | 田原幻吉(ピカ研所長) | ||

| Ⅹ | 1収録基準(5)改版? | (内容変更)=改訂 | ||

| Ⅹ | 2収録期間(1)1945年8月~1995年末 | |||

| Ⅹ | 2収録期間(2)確認できる最も古い手記=1946年2月 | 逆あがり、1945.8.31大田洋子 | ||

| Ⅹ | 3記載事項(2)多重者 | 多重者=記入法 | ||

| Ⅹ | 3記載事項(5)所蔵 原医研・国会図 | 所蔵 原医研・国会図・以外 | ||

| 003 | [0011] | |||

| 013 | [0106]<[]内は一連番号>原爆詩集 所蔵:国会図 | |||

| 014 | お父さんを生かしたい―平和を叫ぶ子らの訴え | 残念もう少し?四集5冊、三集5冊、10冊 | ||

| 031 | [0284]<発行年月日日=19580401> | <発行年月日日=195606> | ||

| 201 | [2015]原爆を吊ってあった落下傘 | |||

| 289 | <19880331上原敏子> | ? | ||