| 組織名 | 設立年月日 | 確認年月日 | 備考 | |

| た | ||||

| 組織名 | 設立年月日 | 確認年月日 | 備考 | |

| た | ||||

| 組織名 | 設立年月日 | 確認年月日 | |

| は | |||

| ひ | 広島市女性団体連絡会議 | 199502 | 202002 |

| http://www.hiroshima-wenet.net/ 広報紙「ひろしまWENET」 | |||

|

広島市地域女性団体連絡協議会

|

1948 | 202002 | |

|

https://cyberbb.com/hjd/

|

|||

| 広島平和記念公園被爆遺構の保全を促進する会 | 20170402 | 201705 | |

| 出典:『朝日』2017.0419『毎日』2017.05.13 | |||

| ふ | |||

| へ | |||

| ほ | |||

ワールド・フレンドシップ・センター

設立年月日:1965年8月7日

| ワールド・フレンドシップ・センター | |

| ワールド・フレンドシップ・センター | 「平和の推進1975」p. |

| ワールド・フレンドシップ・センター | 「平和の推進1976」p.29 |

| ワールド・フレンドシップ・センター | 「平和の推進1983」pp.47-48 |

| ワールド・フレンドシップ・センター | 「平和の推進1988」pp.81-82 |

| (1)ワールド・フレンドシップ・センター(WFC)<助成。~1990> | 「センター20年誌」pp.111-112 |

広島平和美術展

1955年8月4~8日、初の広島平和美術展が平和記念館を会場で開催。

開催趣旨「いつの時代においても戦争は文化の破壊者でした。核戦争がはじまれば、人類の絶滅を意味します。八月六日を中心に集まり、作品を通して世界平和への願いを現すために」

第2回以降は、広島平和美術協会の主催。時には、広島市教育委員会(第4回)、広島市中央公民館・中国新聞社(第10回)、広島平和文化センターなど、他機関との共催。

| 広島平和美術展 | |

| 平和美術展 | 「平和の推進1980」 |

| 広島平和美術展 | 「平和の推進1982」 |

| 広島平和美術展 | 「平和の推進1983」p.34 |

| 広島平和美術展 | 「平和の推進1985」 |

| 広島平和美術展 | 「平和の推進1986」 |

| 平和美術展 | 「平和の推進1987」 |

| 広島平和美術展 | 「平和の推進1988」p.55 |

| (1)広島平和美術展 106 | 「センター20年誌」pp.106-107 |

| (1)第43回広島平和美術展の共催…………91 | 「平和と交流1998」pp. |

| (1)第44回広島平和美術展の共催 83 | 「平和と交流1999」pp. |

| (1)第45回広島平和美術展の共催 129 | 「平和と交流2000」pp. |

| (1)第46回広島平和美術展の共催 122 | 「平和と交流2011」pp. |

『河図洛書―渓水社10周年記念』(渓水社、1985年4月1日)pp.140-143

原爆問題についての私の師の一人であるT(田原)氏との出会いは、広島市内のあるガレージであった。そこには、T氏の管理する原爆関係の本が持ち込まれていた。私は学生時代から平和、

原爆問題に関心を持っていた。広島県の歴史の中でも重要なテーマと思い、その関連の本について、卒業後も気をつけていた。しかし、T氏の本の大半は、初めて目にするものであった。その後、T氏は、しばしば「蔵書を前の議論」の機会をつくってくれた。それは、私が、学生時代以来、久しく忘れていたものであった。私の原爆文献漁りが、T氏との出会いを契機に始まった。

平和と学問を守る大学人の会

会の結成

1953(昭和28)年2月21日,広島県内の大学に教職を持つ有志約50人は,平和と学問を守る大学人の会(略称・大学人会)を結成した。結成の背景について同会会報創刊号(1953年6月1日)は次のように述べている。

昨年の破防法問題の時には,広島の大学人は結局これを見送ったのであったが,見送りながらも刻々民主々義の基盤が侵蝕され,平和が危機に曝されて行く事実を見逃すことはでぎなかったのである。さらに昨年末から本年にかけて問題となった科学技術庁案は,侵略の魔手が直接研究の現場にまで迫ってきていることを気づかせたのである。そして,このことはかって支那事変から太平洋戦争の時代にかけて,軍事科学の偏重のために人文・社会の研究は勿論,自然科学といえども,基礎的研究は経済的に圧迫されて事実上閉塞し,さらに軍国主義思想が学問の自由を破壊したという,まだ去って間もない過去の苦しい経験を,まざまざと思い起させたのである。この反省が,今度こそはわれわれ自身の手によって学問の自由を確保し,平和を擁護しなければならないという自覚を促し,その自覚がわれわれを,今,ここに結集させているのである。春秋の筆法を以てすれば,破防法に始まる悪法が--さらに遡ってサンフランシスコ条約以来の反平和的情勢が,われわれ広島の大学人会を結成させたものである。

大学人会の目的は,「平和を擁護し良心と学問自由を守ること」(規約第2条)とし,事業として,1.共同研究会の開催,2.公開講演会・公開討論会・座談会等の開催,3.本会と目的を同じくする諸団体との連絡提携などが定められた(規約第3条)。発足以後,3月末には会員数は90入に達し,5月末現在では100人を超した。

大学人会の発足当初の活動は,地味なものであったが,この会は,のちの広島の社会運動,とりわけ原水爆禁止運動・安保闘争の中で重要な役割を果すこととなる。

大学人の会の研究活動

平和と学問を守る大学人の会は,同会研究論集として『原爆と広島』(1954年12月10日),『広島の農村』(1955年7月20日)を発行し,高い評価を受けていたが,これらは同会の共同研究の成果というよりも,個人的労作を編集したものであった。1956(昭和31)年には会の共同研究を推進することを決め,石井金一郎を中心に検討がなされた。その結果,次のような計画がまとめられ,6月12日の常任委員会で承認された。

1.広島の平和運動の過去と現状及び将来の展望(世話役=今中次麿・石井)-運動実践家を囲んで運動の実態を聞く会と,研究参加会員によるその運動の評価の研究会とを交互にもって,研究をすすめる。平和運動としては原水爆禁止運動・平和憲法擁護運動・平和文学の運動等々を含めた広い運動を対象とする。

2.原子力問題(伊藤満・庄野博允)=肩のこらない軽い気持で参加できる研究会にする。原子力をめぐる各方両の問題を一つづつとりあげて懇談を行うことから出発する。自然科学部門の人と社会科学部門の人との共同研究の場にしたい。

3.日本における学問の自由=欧州の学問の自由の歴史・日本の学問の自由の歴史・大学自治の問題,現在われわれが直面している問題等々を問題としたい。

(「広島大学人会会報」NO.16)

このほか,平和文学(または国民文学)の問題を取りあげることも検討されたが,結局見送ることになった。

平和運動の研究班は,8月17日に大原亨(広島県労議長)・松江澄(平和擁護委)・棗田金治(広大自治会)から労組・学生団体の平和運動について,同月20日に円辺耕一郎・藤居平一(広島県原水協)・山口勇子(広島子供を守る会)・松江澄から原水爆禁止運動について,また,23日には米田栄作・望月久・島陽二(詩人)・佐々木豊・志木寥波(歌人)・小林健三・土谷厳郎(平和問題談話会)・桑原英昭(人類愛善会)・河本一郎(FOR友和会)・金井利博(中国新聞社記者)から宗教・文化関係の話を聞く会を開いた。この3回の懇談会の記録は,同年12月に石井金一郎により『広島の平和運動(平和運動研究班(中間報告)」としてまとめられた。同書は,「広島の平和運動研究資料一」と銘打たれていたが,1957(昭和32)年中に「同二」として『原爆被害者の歩み』(庄野博允執筆)が、また「同三」として『原爆被害者救援の動き』(佐久間澄執筆)がそれぞれ発行された。

なお,原子力の班は,討議の資料として原子力に関する自然科学・社会科学各方面にわたる国内文献目録の作成と原子力問題についての歴史年表の作成を計画,前者については,1957(昭和32)年3月に「原子力問題研究資料1原子力関係文献目録』(佐久間澄編)として発行している。

沿革

| 年 | 月日 | |

| 1967 | 0218 | 広島支部結成 |

| 0304 | 機関紙「広島ジャーナリスト」NO.1発行 | |

| 1969 | 0628 | 時事通信・田島さんの人権を守る呉市民の会結成 |

| 1130 | 広島県文化団体連絡会議結成。支部が加盟 | |

| 1970 | 第1回 不戦の夕べ | |

| 1982~ 1988年 | 活動休眠 「不戦のつどい」中断 | |

| 1989 | 0815 | 第13回 不戦のつどい |

| 1990 | 0618 | JCJ広島支部再建総会 |

| 1995 | 1103~04 | JCJ創立40周年・被爆50年全国交流集会 |

| 2021 | 0718 |

ジャーナリスト会議広島支部総会&記念講演会

講師:宮崎園子さん

会場:広島市まちづくり市民交流プラザ

|

広島原爆被災撮影者の会の初会合(宇吹メモ)

1978.9.14 於YMCA

-738x1024.jpg)

(佐々木)東京に行っている広島の撮影分は、入れるというより記録に残しておくだけにしないと。

(松重)それらを入れないと、集大成にならないのではないか。ほとんど出版されているのではないか。

(佐々木)出版物掲載分も記録として残してはどうか。木村さんのは(大和人絹内撮影)ほとんど東京へ行っているのではないか。それを入れるとなると、いろいろ問題が出てくる。個人と写したものと、軍や警察が写したものを一緒にするとトラブルが起きはしないか。

(木村)主人も死んでいるし、撮影を指示した医師も死んでいて、当時のことがわからなくなっている。当時の看護婦さんなどは生きている。

(佐々木)行動記録が今は一番大切ではないか。今後写真が出てきた場合、推定の根拠になる。死なれた人のは、もうわからなくなってしまう。6×6で何枚、キャビネで何枚などという記録が大事。

川本さんの写真――N.G.ピンボケなどのネガが残っている。最初写したものは、米軍が全部持って帰った。それではもう一度撮れとの警察の指示で写したものが残っている。

大和人絹の中には相原さんは行っていない。日赤と逓信病院のみ。大和人絹の中は木村さんのものだけで済ましている。軍と警察のものだけがわからない。

(尾糠)憲兵隊に提出。ネガを提出したかどうかわからない。

(佐々木)川本さんも尾糠さんと同じコースを歩いている。

(尾糠)終戦後すべての写真を焼いた。写真班の横に穴を掘ってうめた。

(佐々木)東京空襲のも警視庁のものだけ残っている。東京のもの、ライカで30本ぐらい写している。

(松重)川本さんの写真、現像ミスも含めれば4~50枚残っているのでは。見たものだけでもそれくらいある。

(佐々木)

(松重)出版物のも写したものにまちがいなければ、複写してでも残してはどうか。

(佐々木)それはいいが、あいまいなものまで加えると目録の価値がなくなる。木村さんは自分の責任でとったもの以外は、自分で写したものとは言われなかった。軍と警察以外のものは、ほぼ検討がつく。

(松重)今日来ておられない人のネガ、枚数の確認と行動記録をつくることが必要。

(川原)6日は罹災者へ食料をもていったと言っていた。7日から写したものと思われる。軍人と一緒に巡ったそうだ。

(木村)宇品が解散になるまで、やめさせてもらえなかった。

(佐々木)9月15日頃までと聞いた。

(川原)相原さんが(調べるため)問い合わせた件についてもすべて返事を主人の代理で書いた思えがある。あの手紙が借りれれば書けると思うんだが。

(佐々木)相原さんがどこかに出すつもりがなければ、借りれると思うが。

川原さんが我々にもっと心を開いてくれたらなあ。

(川原)あの頃は市役所とのいきちがいがあったので、何もしゃべらなくなった。

(佐々木)相原さんは、S44、ぼくが東京へ行くまでは何も知らなかった。

(入室)(山本よしえ)中国新聞写真部に松重君と一緒にいた。

(佐々木)川原さんがついて行ったのは憲兵隊の人と一緒だったと言っていた。

(尾糠)私も憲兵隊と一緒に行った。

(川原)次の日(終戦日)行かれないからと憲兵隊の人にカメラを貸したら、もう返してもらえなくなった。

(佐々木)江波へも行っている。どうやって行ったのか、宇品から船で行ったのかも知れない。

(川原)楠木を写したものは、ゆがんだので写し直した。ゆがんだものが相原さんのところにあり、まっすぐなったのが残っている。

(松重)藤井さんは撮影しているか。

(川原)藤井さんは出ていないと聞いているが、会って話した時には、自分も出たと言っておられた。

(松重)来年どうしても出版しなければならないということはないが、みんないつ死ぬかわからないから早くしておきたい。

(深田)林(タクマ)さんは、自分のは大したことは何(ママ)から、と言っておられたが、早く行っていないと、もう高齢だから。

(松重)川本さんのは、息子が私に任せると言っているが、足どりをまとめておかなくては。

(佐々木)息子さんではわからないのではないか。私も警察関係の人々にずい分聞いたがわからなくなった。

(松重)いよいよ本職の新聞記者にやってもらわなくてはどうにもならないのではないか。今、原災研は150~60万ある。

(岸田)キャビネで揃えたらどうか。費用の点は自分でやっておくことにし、やれない人は私のところでもやるから。

(佐々木)36mmはベタ焼きの方がよい。

(岸田)虫目がねで見るようなですよ。

(山本)出版するのなら写真のサイズを考えておかないと。

中国新聞屋上から、同僚(谷川君)と一緒に移した。合計4枚出てきた。あとは整理してみないとわからない。

(佐々木)わかるものは、もう作業しましょうや。

(川原)当時のことは何も知らないから、私は遠慮さしてください。

(佐々木)尾糠さんは川原さんの行動を知っていないか。

(尾糠)わからない。写真を見ればわかるものがある。

(佐々木)藤井さんが元気な時聞いたら、現像焼付みな別々の人間がやったのだから、だれが写したかわかりはしないよと言っておられた。それがほんとのことだろうと思う。

(松重)キャビネに統一して。

(佐々木)35mmもか。

(松重)そうだ。

(山本)(岸田)利用にはキャビネが良い。

(松重)カード添付写真はキャビネ版とする。行動記録はいつにするか。

(岸田)11月末までにやったらどうか。

(松重)行動記録、11月末までに〆切ったらどうか。

(松重)<ネガ再製について>

市平和文化センターから手紙。田中にやらせるからオリジナルネガを貸して欲しいとの要請があった。それについての私案をつくった。8・6前に依頼があった。

(岸田)<貸出しの場合撮影者の同意をうる>は個人ではなく撮影者の会にしたらどうか。

(山本)撮影者の会を通してやったらどうか。

(岸田)撮影者の会としての権威をもたなくては。

(佐々木)個人で協力しない人もいる。それをどう考えるか。職員が個人でやって、充分責任をもっていない。

(深田)島本

(川原)〃

(入室)(黒石)

(岸田)佐々木さんは佐々木さんの意志ですればよい。

(松重)字句については、また考えてみる。

(佐々木)出版などで依頼があった場合どうか。

(岸田)個人へ来たら、撮影者の会へ連絡することにする。代表者・会則をつくる必要がある。

(松重)原爆写真は公共性が強いから、金銭面は慎重でなくてはならぬ。文化センターは永久保存用ネガと貸出用ネガをつくろうとしている。

(佐々木)文化センターは、いる写真といらない写真を別けようとしている。公文書館は全部を保存しようとしている。

(松重)文化センターは、貸出用ネガがあれば良い。

(松重 三)借りに来たが(キャビネ)何のあいさつもない。

(山本)原稿なら原稿料がでるのだから写真に対しても謝礼があって当然。

(松重)これは森本タイジさんの写真です。

(佐々木)もうこれで集まって話すよりも、あとは通信でやったらどうか。

(黒石)会費をとったらどうか。

(佐々木)1000円づつ集めたらどうか。2000円。

次回11月末までに通信でやる。

(川原)記録の会の写真は返ってくるか。

(松重)あれは言いますよ。

15:35 終了

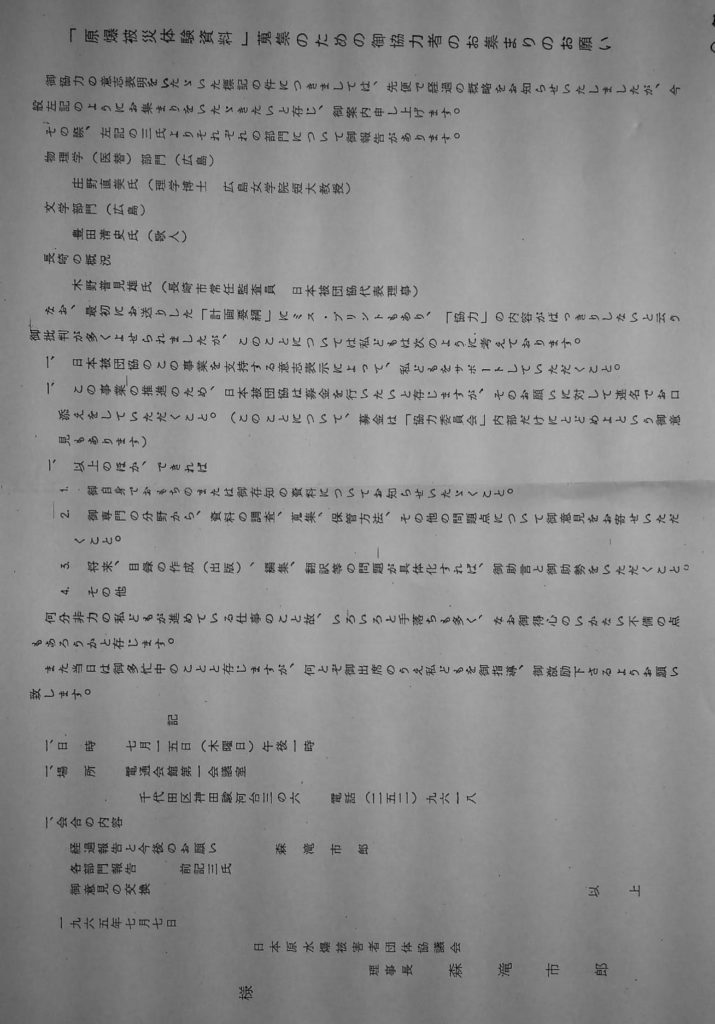

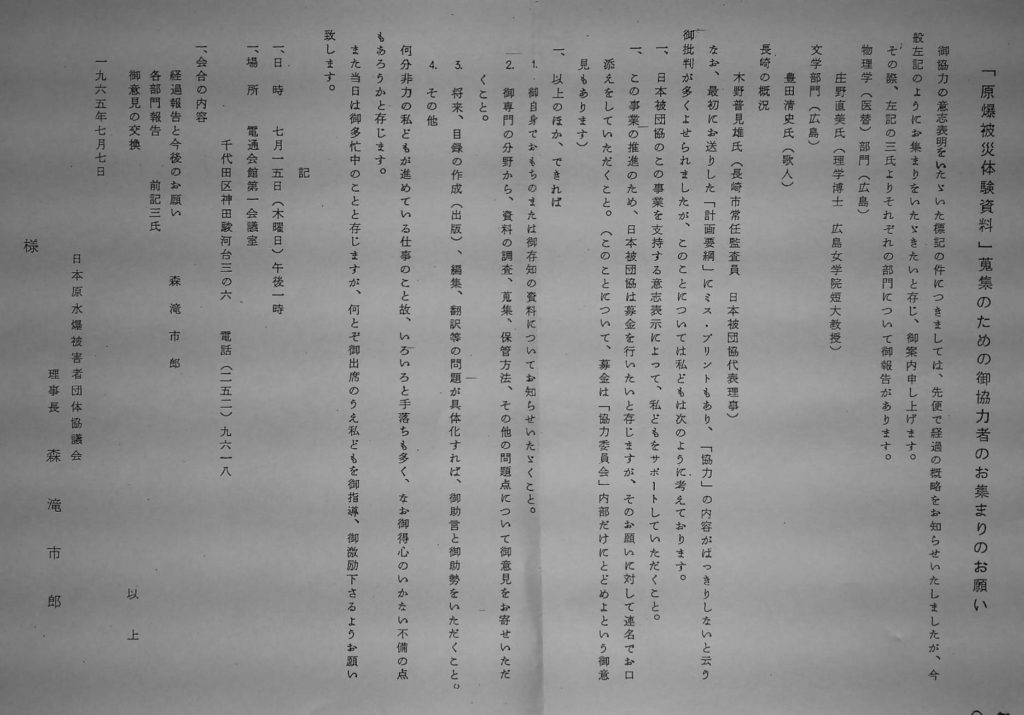

1965年7月7日

「原爆被災体験資料」蒐集のための御協力者のお集まりのお願い

御協力の意志表明をいたゞいた標記の件につきましては、先便で経過の概略をお知らせいたしましたが、今般左記のようにお集まりをいたゞきたいと存し、御案内申し上げます。

その際、左記の三氏よりそれぞれの部門について御報告があります。

物理学(医学)部門(広島)

庄野直美氏(理学博士 広島女学院短大教授)

文学部門(広島)

豊田清史氏(歌人)

長崎の概況

木野普見雄氏(長崎市常任監査員 日本被団協代表理事)

なお、最初にお送りした「計画要網」にミス・プリントもあり、「協力」の内容がはっきりしないと云う御批判が多くよせられましたが、このことについては私どもは次のように考えております。

一、日本被団協のこの事業を支持する意志表示によって、私どもをサポートしていただくこと。

一、この事業の推進のため、日本被団協は募金を行いたいと存じますが、そのお願いに対して連名でお口添えをしていただくこと。(このことについて、募金は「協力委員会」内部だけにとどめよという御意見もあります)

一、以上のほか、できれば

1.御自身でおもちのまたは御存知の資料についてお知らせいたゞくこと。

2.御専門の分野から、資料の調査、蒐集、保管方法、その他の問題点について御意見をお寄せいただくこと

3.将来、目録の作成(出版)、編集、翻訳等の問題が具体化すれば、御助言と御助勢をいただくこと。

4.その他

何分非力の私どもが進めている仕事のこと故、いろいろと手落ちも多く、なお御得心のいかない不備の点もあろうかと存じます。

また当日は御多忙中のことと存じますが、何とぞ御出席のうえ私どもを御指導、御激励下さるようお願い致します。

記

一、日時 七月一五日(木曜日)午後一時

一、場所 電通会館第一会議室

千代田区神田駿河台三の六 電話(二五二)九六一八

一、会合の内容

経過報告と今後のお願い 森滝市郎

各部門報告 前記三氏

御意見の交換

以上

一九六五年七月七日

日本原水爆被害者団体協議会

理事長 森滝市郎

様

***********************

『「原爆被災体験資料」蒐集のための御協力者のお集まりのお願い』(森滝市郎(日本原水爆被害者団体協議会理事長)、1965年7月7日)

|

| 庄野直美 |

| 豊田清史 |

| 木野普見雄 |

| 日時:7月15日(木)午後1時 |

| 場所:電通会館第一会議室 |

| 会合の内容 |

| 森滝市郎:経過報告と今後のお願い |

| 前記3氏:各部門報告 |

| 意見交換 |

|

止

団体名簿

| 資料名 | 作成者 | 作成者 年月日 | 備考 |

| 原水爆関係団体名簿 | 広島市衛生局原爆被害対策課 | 19670201 | |

| 平和関係団体調査報告書(広島市関係・その1) | 広島平和文化センター | 196803 | |

| 平和関係団体のしおり | 広島平和文化センター | 197003 | |

| 平和団体を訪ねて | 広島平和文化センター | ||

| 「平和文化」第2号~第22号(197608~198003)に連載。17団体を紹介 | |||

| 被爆体験証言者交流の集い 団体・グループ紹介一覧表 | 被爆体験証言者交流の集い世話人 | 19930301 | |