資料年表:湯川秀樹<作業中>

|

|

|

| 1907 |

|

|

| 0123 |

誕生 |

|

|

|

|

| 1942 |

|

|

| 1121 |

『原子核及び宇宙線の理論』(湯川秀樹・坂田昌一著、岩波書店) |

|

|

|

|

| 1945 |

|

|

| 0101 |

『科学朝日 第5巻第1号通巻40号』(朝日新聞東京本社) |

|

|

科学時評・原理と実際について 湯川秀樹…5 |

|

| 1001 |

『科学朝日 第5巻第14号通巻53号』(朝日新聞東京本社) |

|

|

続・新生の科学日本に寄せる…21

眞島利行・富塚清・湯川秀樹・櫻田一郎 |

|

|

対話 人間の進歩について 小林秀雄・湯川秀樹…2

十九世紀と二十世紀▽自由について▽二元論的立場▽物性と生▽藝術とは▽道具としての言葉▽科学者とは▽生活と作品▽表現について▽モツアルトのこと▽再び言葉について▽仕事ということ▽直覚について▽年令のこと▽ドストイエフスキー▽物性の制約▽原子爆弾▽人間対神▽政治について▽日本人について |

|

| 1948 |

|

|

| 0801 |

『新潮 第45卷第8號』(新潮社) |

|

| 0901 |

『科学朝日 第8巻第9号通巻87号』(朝日新聞東京本社) |

|

|

渡米を前にして 湯川秀樹 39 |

|

| 1215 |

『原子と人間』(甲文社) |

|

|

|

|

| 1950 |

|

|

| 0101 |

『科学朝日 増大号 第10巻第1号通巻103号』(朝日新聞東京本社) |

|

|

グラビア

ノーベル賞に輝く湯川秀樹博士 3

本文

湯川理論をたたえる オッペンハイマー 11

ノーベル賞を受けて日本の皆さんへ 湯川秀樹 12 |

|

| 1001 |

『時事世界 4巻10号通巻39号』(時事世界社) |

|

|

母國に錦を飾る湯川秀樹博士 |

|

| 1951 |

|

|

| 0401 |

『自然 第6巻第4号 通巻60号』(中央公論社) |

|

|

仁科芳雄博士追悼特集

仁科芳雄先生の思い出 湯川秀樹 62 |

|

| 1225 |

『六年間の記録 終戦から講和まで 写真画報 Camera特別臨時増刊』(カメラ編集部、アルス) |

|

|

湯川秀樹博士にノーベル賞@157 |

|

| 1952 |

|

|

| 1001 |

『改造 33巻14号』(改造社) |

|

|

日本の科学《對談》 湯川秀樹・坂田昌一 20 |

|

|

|

|

| 1954 |

|

|

| 0501 |

『文芸春秋 第32巻第7号』(文芸春秋新社) |

|

|

岐路に立つ原子力時代(特集)

活かせ原子力! 坂田昌一・菊池正士・湯川秀樹・佐治淑夫 60 |

|

| 0501 |

『ついに太陽をとらえた-原子力は人を幸福にするか』(読売新聞社 編・刊) |

|

|

序 湯川秀樹 1 |

|

| 0720 |

『六年間の記録 終戦から講和まで』(カメラ編集部・桑原甲子雄編、アルス) |

|

|

湯川秀樹博士にノーベル賞@157 |

|

| 1110 |

『原子力発電の経済的影響』(Sam H. Scharr, Jacob Marschak監修・森一久訳、東洋経済新報社) |

|

|

序 湯川秀樹 ⅴ |

|

|

|

|

| 1955 |

|

|

| 0920 |

『写真でみる戦後日本 10年の歩みを記録する』(朝日新聞社編・刊) |

|

|

文化と風俗……12

湯川秀樹博士わが国初のノーベル賞を受く―花の教祖、勅使河原蒼風氏―第十一回文化勲章受賞者 |

|

| 1956 |

|

|

| 0101 |

『キング 第32巻第1号』(大日本雄弁会講談社) |

|

|

学問は指しきるつもりで 湯川秀樹 70 |

|

| 0401 |

『アサヒグラフ 第1649号』 |

|

|

戦争否定の思想を 湯川秀樹 |

|

| 0501 |

『婦人公論 5月号第469号』(中央公論社) |

|

|

湯川秀樹「現代に生きる科学者の良心」 52 |

|

| 0815 |

『原子力と私たち 河出新書』(末次攝子、河出書房) |

|

|

序文 湯川秀樹 3 |

|

| 1957 |

|

|

| 0225 |

『岩波講座現代思想第7巻 科学と科学者』(岩波書店) |

|

|

Ⅱ 現代科学の方法と成果

湯川秀樹・井上健 「現代物理学の方法」41 |

|

| 0901 |

『世界 第141号』(岩波書店) |

|

|

原水爆の追放

科学と道徳 湯川秀樹 30 |

|

| 1958 |

|

|

| 1110 |

『原子力と平和利用』(長崎民友新聞社) |

|

|

(記事編)1.原子力発展の歴史 湯川秀樹 等 1 |

|

|

<以下雑誌未入力> |

|

| 1961 |

|

|

| 0731 |

『原水爆被害白書-かくされた真実』(原水爆禁止日本協議会専門委員会編、日本評論新社) |

|

|

序/湯川秀樹/安井郁 |

|

|

|

|

| 1963 |

|

|

| 0125 |

『平和時代を創造するために 科学者は訴える 岩波新書476』(湯川秀樹、朝永振一郎、坂田昌一編著) |

|

|

|

|

| 1965 |

|

|

| 0715 |

『広島詩集1965 原爆投下20年号』(広島詩集編集委員会編、広島県詩人協会) |

|

|

湯川秀樹「跋 」 |

|

| 0820 |

『核戦略批判 岩波新書』(豊田利幸著、岩波書店) |

|

|

「本書に寄せて 湯川秀樹」 |

|

|

|

|

| 1968 |

|

|

| 0806 |

『広島碑林』(三田嘉一著、三田蝋染堂) |

|

|

湯川秀樹歌碑 広島市平和記念公園 16 |

|

| 0820 |

『核時代を超える 平和の創造をめざして 岩波新書687』(湯川秀樹、朝永振一郎、坂田昌一編著、岩波書店) |

|

| 1028 |

『平和の思想 戦争と平和6』(末川博総編集・湯川秀樹編、雄渾社) |

|

| 1969 |

|

|

| 0320 |

『素粒子 岩波新書』(湯川秀樹・片山泰久・福留秀雄著) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1981 |

|

|

| 0908 |

没。享年74歳 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

湯川秀樹

| ゆかわ・ひでき |

19070123生19810908没 |

享年74歳 |

1949年日本人として初のノーベル物理学賞受賞。[原水爆禁止世界大会日本準備会代表委員]。[日本原水協代表委員]。「世界平和アピール七人委員会」メンバーとして平和運動にも尽力。[70ヒロシマ会議] |

止

湯川秀樹

| ゆかわ・ひでき |

19070123生19810908没 |

享年74歳 |

1949年日本人として初のノーベル物理学賞受賞。[原水爆禁止世界大会日本準備会代表委員]。[日本原水協代表委員]。「世界平和アピール七人委員会」メンバーとして平和運動にも尽力。[70ヒロシマ会議] |

止

資料年表:大山広司<作業中>

| 年月日 |

|

|

| 1918 |

|

|

| **** |

誕生 |

|

|

|

|

| 1951 |

|

|

| **** |

県議会議員選挙で初当選。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 1954 |

|

|

| 0625 |

『ながれ』(村上哲夫) |

|

|

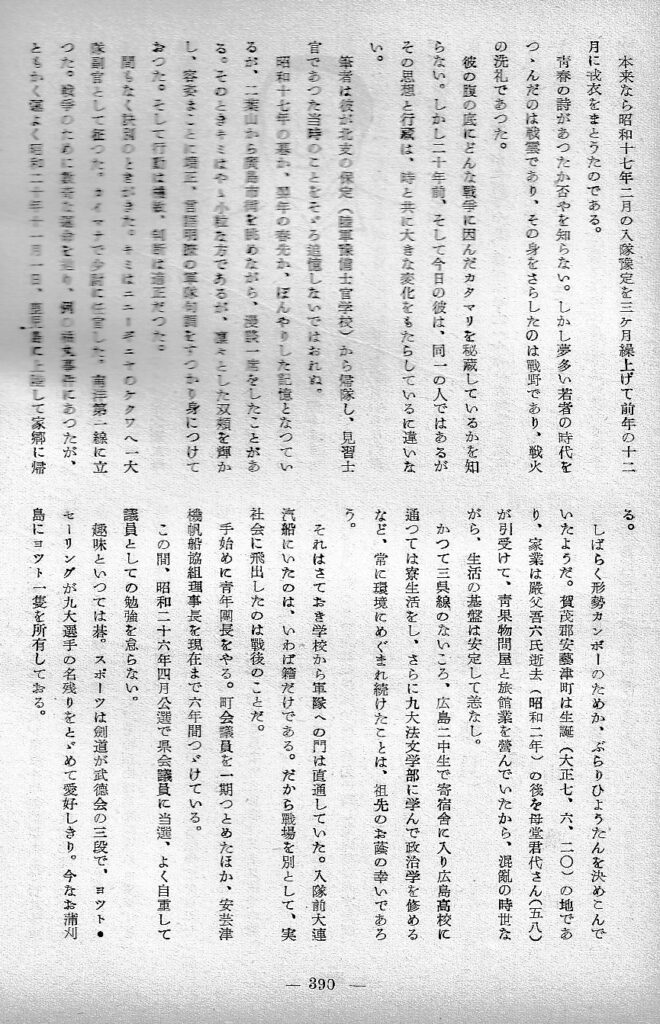

大山広司(広島県会議員)「戦争と青年議員」 389 |

|

|

「県会では青年議員である。太平洋戦争が起きてから幹部候補生として広島西部に部隊の営門をくぐった。」 |

|

|

|

|

|

“https://hiroshima-ibun.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/ooyamahirosi_01.pdf” |

|

|

|

|

| 2004 |

|

|

| 10 |

『広島県政の最長老・生き字引 大山広司 〔広島〕県議会議員自由民主党 広島県議会議員会 五十四年の政治・人生行路を語る』(展望社) |

|

| 2005 |

|

|

| **** |

『広島県議の半世紀 : 五人の知事に相まみえて : 大原博夫氏・永野巌雄氏・宮澤弘氏・竹下虎之助氏・藤田雄山氏』(大山広司・述、大平泰・記、溪水社、2005) |

|

| 2006 |

|

|

| 1025 |

県庁で記者会見、来春の統一地方選に出馬せず引退すると表明。連続14回当選し、現職都道府県議の最高齢で当選回数も最多。2004年7月に元滋賀県議、故北川弥助氏の記録を抜き、25日で在職2万268日。<在職55年の県議が引退表明/最長記録の広島・大山氏 | 全国ニュース | 四国新聞社 (shikoku-np.co.jp)> |

|

|

|

|

| 2009 |

|

|

| 0904 |

死亡。享年91歳。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

止

大山広司

| おおやま・ひろし |

1918******生20090904没 |

享年91歳 |

元広島県議会議長、元全国都道府県議会議長会会長。『広島県議の半世紀 : 五人の知事に相まみえて : 大原博夫氏・永野巌雄氏・宮澤弘氏・竹下虎之助氏・藤田雄山氏』(大山広司・述、大平泰・記、溪水社、2005)<資料年表:大山広司> |

止

資料年表:岩佐幹三<作業中>

| 年月日 |

事項 |

メモ |

| 1929 |

|

|

| **** |

誕生 |

|

|

|

|

| 1945 |

|

|

| 0806 |

修道中学校在学。 16歳。広島市富士見町の自宅庭で被爆。母と妹を亡くす。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 1960 |

|

|

| **** |

石川県原爆被災者友の会を設立。 |

|

|

|

|

| 1983 |

|

|

| 0615 |

『広島・長崎を考える平和ゼミナール記録集1 ヒロシマヘの旅』(全国大学生活協同組合連合会) |

|

|

●講演 :岩佐幹三「くらしと平和」 16 |

|

| 1984 |

|

|

| 0108 |

『石川県平和委員会のあゆみ 再建20周年を記念して』(石川県平和委員会) |

|

|

祝いのことば一決意と連帯一 (2)岩佐幹三 |

|

| 1215 |

『広島・長崎を考える平和ゼミナール記録集4 PEACE NOW! HIROSHIMA ’84』(全国大学生活協同組合連合会) |

|

|

PEACE NOW! HIROSHIMA’84

開会集会・あいさつ 岩佐幹三 4 |

|

|

被爆問題国際シンポジウム報告書

一九七七年国連NGOシンポジウム調査

一般調査に関する報告 岩佐幹三 (1) |

|

|

|

|

| 1986 |

|

|

| 0325 |

『鶴よはばたけ 「再び被爆者をつくらぬ」ために 創立二十五周年記念』(石川県原爆被災者友の会) |

|

|

|

|

| 1990 |

|

|

| 0310 |

『被爆者援護法 核時代の人権宣言 かもがわブックレット 25』(被爆45周年に被爆者援護法を実現する京都の会編、かもがわ出版) |

|

|

1 ひたたび被爆者をつくらぬために 岩佐幹三 5

被爆体験を語り継ぐ/なぜ援護法なのか/わたしのヒロシマ体験/原爆は人間に |

|

|

|

|

| 1994 |

|

|

| 0625 |

『原爆被害者調査 ヒロシマ・ナガサキ死と生の証言』(日本原水爆被害者団体協議会編、新日本出版社) |

|

|

岩佐幹三「はじめに 日本被団協原爆被害者調査結果から読みとったこと」 17 |

|

| 1995 |

|

|

| 0401 |

『被爆者援護法国会審議参考人の意見陳述 東友文庫 , 8』(東京都原爆被害者団体協議会(東友会)) |

|

|

参議院厚生委員会・参考人質疑

横川嘉範 …33

岩佐幹三 …47 |

|

| 0730 |

『青い空を いしかわの被爆者たちの50年』(石川県原爆被災者友の会編、若草書房) |

|

|

第三部 被爆者運動

友の会の活動 西本多美子…141

被爆者の方の精密検査や診療に取り組んで 服部真…145

『この子たちの夏』をきっかけに 北市邦男…147

被爆者の悲願 谷岡房江…149

新しい法律の制定と国の被爆者援護対策の意味 岩佐幹三…151 |

|

|

|

|

| 2002 |

|

|

| 0301 |

『原爆と文学 2002年版』(原爆と文学の会) |

|

|

証言 岩佐幹三「火の下の母の般若心経と行方不明に妹を探して」10 |

|

| 2003 |

|

|

| 0806 |

『原水協通信 第714号』(原水爆禁止日本協議会) |

|

|

原爆症集団訴訟に支援を 岩佐幹三さん(日本被団協) 8 |

|

|

|

|

| 2008 |

|

|

| 0710 |

『自分史つうしんヒバクシャ 第186号』(栗原淑江) |

|

|

本編

日本が変われば 世界が変わる 9条守ろうの熱気集め「世界会議」に3万人

つうしんNO.186(2008.7)―1 岩佐幹三さん(千葉) |

|

|

|

|

|

|

|

| 2009 |

|

|

| 0501 |

『ふたたび被爆者をつくるな 日本被団協50年史 1956-2006 本巻』(日本原水爆被害者団体協議会日本被団協史編集委員会編著、あけび書房) |

|

|

1章 きのこ雲の下で…17

1 それは地獄絵そのものだった――岩佐幹三の証言 |

|

| 0701 |

『8月の晴れた日に 14』(被爆体験聞き書き行動実行委員会、コープネット労働組合平和部) |

|

|

●第2部 被爆の体験をどう受け継いでいくのか

私の被爆体験と「原爆被害者の基本要求」 岩佐幹三さん(日本被団協事務局次長)…32 |

|

| 2010 |

|

|

| 0705 |

『法と民主主義 No.450』(日本民主法律家協会) |

|

|

70 とっておきの一枚●被団協事務局次長 岩佐幹三先生………佐藤むつみ |

|

|

|

|

| 2012 |

|

|

| 0615 |

『核兵器・核実験モニター 第401-2号』(ピースデポ) |

|

|

[連載]いま語る―45 岩佐幹三(日本被団協代表委員) |

|

| 2013 |

|

|

| 0331 |

『ヒバクシャからの手紙 被爆体験記集 第1巻』(広島平和文化センター 編集、厚生労働省・国立広島原爆死没者追悼平和祈念館) |

|

|

岩佐 幹三 広島 第1巻 399 |

|

| 2014 |

|

|

| 0531 |

『広島の声』(P.R.プラシド・上田紘治編著、東洋書店) |

|

|

原爆被害について考える-核時代に私たち人類はどう向き合うか- 岩佐幹三 25 |

|

| 1001 |

『国際平和博物館会議 第8回 日本参加者報告書』(安斎科学・平和事務所) |

|

|

感想文集…8~40

岩佐幹三…11 |

|

| 2015 |

|

|

| 0330 |

『シリーズ戦争語りつごうヒロシマ・ナガサキ 2 キノコ雲の下で起きたこと』(安斎育郎文・監修、新日本出版社) |

|

|

被爆者証言①

8月6日、母と妹におくる手紙 岩佐幹三さん(千葉県) 14 |

|

|

|

|

| 2020 |

|

|

| 0907 |

死亡。享年91歳 |

|

| 1006 |

『被団協 第501号』(日本原水爆被害者団体協議会) |

|

|

岩佐幹三顧問 死去 |

|

| 2021 |

|

|

| 1106 |

『被団協 第514号』(日本原水爆被害者団体協議会) |

|

|

岩佐幹三さん追悼集『被爆者を超え人間として伝えたい』 |

|

|

|

|

止

岩佐幹三

| いわさ・みきそう |

1929******生20200907没 |

享年91歳 |

修道中学在学中、被爆。1953年金沢大学教官となり同大名誉教授。1960年「石川県原爆被災者友の会」を設立。日本被団協事務局次長(2000年)・同会代表委員(2011年)<資料年表:岩佐幹三> |

止

資料年表:堀田善衛<作業中>

| 年月日 |

事項 |

備考 |

| 1918 |

|

|

| 0717 |

誕生 |

|

|

|

|

| 1951 |

|

|

| 0801 |

『人間 6巻8号』(目黒書店) |

|

|

廣場の孤獨 堀田善衛 71 |

|

|

|

|

|

|

|

| 1953 |

|

|

| 0630 |

『日本詩人全集 第11巻 戦後百人集 創元文庫』(村野四郎 編、創元社) |

|

|

堀田善衛 現代史 61 |

|

| 1954 |

|

|

| 0601 |

『婦人公論 6月号第446号』(中央公論社) |

|

|

連載第6回 マリー・アントアネット 堀田善衛 238 |

|

|

|

|

| 1957 |

|

|

| 1112 |

『岩波講座現代思想第11巻 現代日本の思想』(岩波雄二郎編、岩波書店) |

|

|

Ⅴ 知識人の問題

日本の知誠人 堀田善衛 157 |

|

| 1219 |

『インドで考えたこと 岩波新書』(岩波書店) |

U |

| 1958 |

|

|

| 0220 |

『講座現代倫理 第2巻 悪について』(筑摩書房) |

|

|

暴力 堀田善衛 160 |

|

|

|

|

| 1998 |

|

|

| 0905 |

没 |

|

|

|

|

| 2010 |

|

|

| 1220 |

『広島県現代文学事典』(勉誠出版、山根繁樹・記) |

|

|

「堀田善衛」(山根繁樹・記) |

|

|

|

|

|

|

|

止

| ほった・よしえ |

19180717生19980905没 |

享年80歳 |

小説家。19180717 |

資料年表:サイド・オマール<作業中>

| 年月日 |

事項 |

メモ |

| 1926 |

|

|

| 0728 |

誕生 |

|

|

|

|

| 1943 |

|

|

| *** |

南方特別留学生として来日。当時17歳。 |

|

| 1944 |

|

|

| *** |

広島高師文科興南部に入学。 |

|

| 1945 |

|

|

| 0806 |

興南寮で原爆被爆。 |

|

| 0830 |

帰国のため上京途次に京都で発病、京大附属病院入院。 |

|

| 0903 |

午後11時57分、死亡。出典:『生死の火』 |

|

|

|

|

| 1957 |

|

|

| 0817 |

S・M・アルサゴフ(シンガポールに住む哲学者)から広島市に依頼の手紙。弟のサイド・オマールの死亡証明書が欲しい。 |

C |

|

|

|

| 1964 |

|

|

| 0516 |

サイド・モフシン・アルサゴル(オマールの兄)らマレーシア人留学生2人の遺族、広島市を訪問。 |

C |

|

|

|

| 1974 |

|

|

| 0903 |

オマールの「墓を守る会」(園部健吉代表世話人)発足。円光寺(京都市)での法要に飯島宗一広島大学長らが参列。 |

C |

| 1975 |

|

|

| 0806 |

『生死の火 広島大学原爆被災誌』(広島大学原爆死歿者慰霊行事委員会) |

|

|

4 留学生 339 |

|

|

サイド・オマール・ビン・モハメッド・アルサゴル |

|

|

|

|

| 1980 |

|

|

| 1031 |

『被爆南方特別留学生オマール少年の墓(思い出の記 第3集)』(園部健吉著、圓光寺) |

|

|

|

|

| 1982 |

|

|

| 0515 |

『天の羊 被爆死した南方特別留学生』(中山士朗著、三交社) |

|

|

|

|

| 1991 |

|

|

| 0525 |

『日本の原爆記録13 煉瓦の壁 長崎捕虜収容所と原爆のドキュメント、天の羊 被爆死した南方特別留学生』(家永三郎・小田切秀雄・黒古一夫、日本図書センター) |

|

|

|

|

| 1993 |

|

|

| 0420 |

修学院小学校6年生(京都市)、マレーシアの南方特別留学生オマールの足跡をたどり平和学習。 |

C |

| 0905 |

アザー・アジズ(南方特別留学生オマールの妹)広島訪問。留学生寮「興南寮」跡などを巡る。 |

C |

| 1994 |

|

|

| 0210 |

『オマールさんを訪ねる旅 広島にいたマレーシアの王子様』(早川幸生編、かもがわ出版) |

|

| 0419 |

修学院小学校(京都市)6年生166人、修学旅行で広島を訪問。 |

C |

| 0822 |

土井たか子衆議院議長、訪問中のマレーシアで、アザー・アジズ(南方特別留学生オマールの妹)と対面。 |

C |

| 1995 |

|

|

| 0806 |

『ヒロシマ五十年 或る少年兵の回想』(小笠邦久著、蝸牛社) |

|

|

5章 回想 254 オマール忌 305 |

|

| 0815 |

『京都・左京の十五年戦争 戦時下を生きた人々』(平和と民主主義をすすめる左京懇談会編、かもがわ出版) |

|

|

被爆南方特別留学生サイド・オマール 早川幸生 113 |

|

| 08- |

京都原水爆被災者懇談会(世話人代表=永原誠・京都橘女子大教授)、オマールをいのぶ反核ビデオ「オマールさんをしってますか?」を製作。永原の父は留学生の「興南寮」の寮監で被爆死。 |

C |

| 1996 |

|

|

| 0810 |

『アジア戦時留学生 「トージョー」が招いた若者たちの半世紀』(藤原聡・篠原啓一・西出勇志著、共同通信社) |

|

|

南方特別留学生名簿 289 |

|

|

|

|

| 2002 |

|

|

| 0211 |

『東南アジアの弟たち 素顔の南方特別留学生 改訂版』(上遠野寛子著、暁印書館) |

|

| 2003 |

|

|

| 0505 |

『京都修学旅行ハンドブック 学び・調べ・考えよう』(京都平和・国際教育研究会編、平和文化) |

|

|

第5章 洛北を歩こう 53

4 一乗寺・修学院周辺一詩仙堂 59

圓光寺 59

コラム「被爆南方特別留学生サイド・オマール」62 |

|

|

|

|

| 2011 |

|

|

| 0822 |

『共に生きる ブルネイ前首相ペンギラン・ユスフと「ヒロシマ」 = Asia living together』(橋本明著、財界研究所) |

|

|

第6章 父に会いたくて故郷へ

サイド・オマールの死 144 |

|

| 2014 |

|

|

| 1030 |

サイド・オマールの墓が校区にある修学院小学校6年生(京都市)94人、修学旅行で広島市を訪問、興南寮跡(オマールの被爆の地)で平和集会。 |

C |

| 2015 |

|

|

| 0301 |

『ヒロシマが泣いているフクシマが泣いている ドキュメンタリー映画『ブラックラストワン』拾遺』(古田博一著、あいり出版) |

|

|

ヒロシマが泣いている 001

1.オマール氏との出会い 002

玉音放送現代語訳/『広島は泣いている』

2.被爆直後の広島とオマール氏慰霊 018

◇インタビュー:平塚哲夫先生

3.オマール氏の治療 020

◇インタビュー:濱島義博先生

4.京都原爆被爆者の会の活動 オマール君の墓 022

一 端源山圓光寺に/

二 広島から京都へ/

三 園部兄弟の熱意と多くの協力者/

四 看護の老婆とともに…/五 京都府原爆慰霊碑に合祀/

◇インタビュー‥平塚哲夫先生

間奏資料 ヒロシマ・ナガサキ以後今日まで 054 |

|

| 0416 |

「[特集]南方特別留学生 来日75年」<原爆投下時、広島にいた南方特別留学生>(『中国新聞』20180416、山本裕司) |

|

| 1113 |

南方特別留学生故 オマールの慰霊(園部敏江)や語りつぐ活動(新見博三)をしている2人に広島大学・学長特別表彰。 |

C |

|

|

|

| 2018 |

|

|

| 0301 |

『史学研究 第299号』(広島史学研究会) |

|

|

平野裕次「被爆した南方特別留学生と戦後の日本社会 一九五〇年代半ばから一九六〇年代半ばまでの時期を中心として」 |

|

| 1109 |

「マレーシア出身オマールさん 被爆留学生しのぶ縁 墓のある京都の児童 中区でつどい」(『朝日新聞』宮崎園子記) |

|

| 1224 |

「被爆死の南方特別留学生オマールさん 京都で広がる継承の輪」(『中国新聞』山本祐司・記) |

C |

|

|

|

| 2019 |

|

|

| 0201 |

「『記者縦横』南方特別留学生 継承を」(『中国新聞』山本祐司・記) |

|

| 0216 |

「被爆留学生のお話を聞く会」、被爆した南方特別留学生について学ぶ研修会を原爆資料館で開く。 |

C |

| 0806 |

『オマール王子の旅 広島で原爆に遭った南方特別留学生』(古田博一 作、藤原飛鳥 絵、あいり出版) |

|

| 0814 |

「帰国かなわなかったオマールさん 被爆死の留学生語りつぐ 京都・埋葬された寺周辺の住民ら」(『朝日新聞』宮崎園子記) |

|

| 0902 |

「南方留学生のヒロシマ 苦悩にじむ手紙・はがき 交流あった栗原さん 資料館に寄贈」(山本祐司・記) |

C |

|

|

|

| 2021 |

|

|

| 1208 |

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心 下巻』(京都「被爆二世・三世の会」編、ウインかもがわ) |

|

|

ヒロシマ編

33 早川幸生…被爆南方特別留学生サイド・オマールさんを訪ねる旅 …391 |

|

|

|

|

|

|

|

資料年表:尾津訓三(おづ・くんぞう)

| 年月日 |

事項 |

メモ |

| **** |

|

|

| **** |

誕生。 |

|

|

|

|

| 1968 |

|

|

| 1025 |

『広鉄文化 No.15』(国鉄広島地方本部広鉄文化会議) |

|

|

職場からの報告 告訴状前文 尾津訓三……24 |

|

|

|

|

| 1972 |

|

|

| 0325 |

『広鉄文化 No.23』(国鉄広島地方本部) |

|

|

現行慰安会こう思う 尾津訓三……75 |

|

|

|

|

| 1981 |

|

|

| 0301 |

『ひろしま 4号』(日本民主主義文学同盟広島支部) |

|

|

報告:人形劇賛歌-ある報告ー 尾津訓三 140 |

|

|

|

|

| 1983 |

|

|

| 0401 |

『文団連ニュース No.52』(広島県文化団体連絡会議) |

|

|

碑前祭を皮切りに 峠三吉没後30年記念行事スタート

―300余名が詩碑の前で平和を誓う―

時移り俗易るとも 賛助会員 尾津訓三 |

|

|

|

|

| 1990 |

|

|

| 0331 |

『峠三吉資料目録』(広島市立中央図書館) |

|

|

尾津訓三氏寄贈資料…200 |

|

|

|

|

| 1993 |

|

|

| 0331 |

『広島市公文書館紀要 第16号』(広島市公文書館) |

|

|

尾津訓三「占領下における広島県内の文芸活動と検閲 」 45 |

|

|

|

|

| 1996 |

|

|

| 0331 |

『広島市公文書館紀要 第19号』(広島市公文書館) |

|

|

〈研究ノート〉戦後復興と広島の演劇 尾津訓三 45 |

|

|

|

|

| 1998 |

|

|

| 0401 |

『鶴のいた町 尾津訓三作品集』(出版者:町博光) |

|

|

|

|

|

|

|

| 1999 |

|

|

| 0902 |

没。享年65歳 |

|

| 0408 |

『広島に文学館を 広島の心を21世紀に伝えよう!』(尾津訓三、池田正彦編、広島文学資料保全の会) |

|

| 1102 |

『悼記 劇作家・尾津訓三さん だれよりも願った地域演劇の復興』(『中国新聞』田原直樹・記) |

|

|

|

|

| 2008 |

|

|

| 1114 |

尾津訓三追悼「縄文まつり」アステールプラザ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 02 |

1999 |

|

おづ・くんぞう |

65 |

劇作家。広島で被爆。「追記 だれよりも願った地域演劇の復興」(『中国新聞19991102』田原直樹・記) |

止

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。