第4回核不拡散条約(NPT)再検討会議

NPT再検討会議(注)は、90年8月から9月にかけてNPT締約国141か国のうち日本を含む84か国の参加を得て開催された。この会議では、最終宣言こそ採択されなかったが、核不拡散体制の維持及び強化の必要性に関する参加国の一致した認識が示された。そして、中国及びフランスが初めてオブザーバーとして参加する中で、核兵器国5か国がそれぞれこれまで非核兵器国の安全保障(NSA)に関して行った各宣言を再確認し、IAEA保障措置の強化及び原子力関連資機材の輸出に関する条件の厳格化等の必要性につき概ね参加国の意見の一致が得られるなどの成果があった。

(ニ) 輸出規制体制の強化

核不拡散関連の輸出規制体制としては、いわゆるロンドン・ガイドライン及びザンガー委員会が存在する。91年3月には、ロンドン・ガイドラインの成立後13年を経て初めて、日本を含む全参加国26か国がヘーグに参集し、核不拡散分野の輸出規制体制の整備と強化について広範な検討を行い、(1)原子力関連汎用品に関する輸出規制の枠組みを創設すること、(2)既存の2つの輸出規制体制の規制対象品目リストを調和させること、(3)既存の輸出規制体制に参加していない新興供給国に参加を呼び掛けること、(4)原子力供給国会議を定期化することを決定した。

(ホ) 保障措置制度の整備と強化

第4回NPT再検討会議において、IAEA事務局に対し、保障措置制度の整備と強化について検討するよう希望が表明されたのを受けて、IAEA事務局はこの検討を開始した。日本も、核不拡散体制の維持と強化に主要な役割を果たすこの制度の有効性を一層高めることが重要であると考えており、この制度の整備と強化の具体的方策をIAEAの場で提示すること等により、この検討に積極的に貢献する姿勢で臨んでいる。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1991/h03-3-1.htm#a5

第3回核不拡散条約(NPT)再検討会議

70年に発効した核兵器の不拡散に関する条約(我が国は76年批准)は,5年ごとにその運用状況を検討するための会議を開催すべき旨を定めており,75年,80年に続いて85年には8月27日より9月21日まで,ジュネーヴにおいて第3回の再検討会議が開催された。

80年の第2回再検討会議においては,核兵器国と非同盟国の対立から最終文書を採択し得なかった経緯があり,今回の会議の動向が注目されていたが,会議全体の議論を通じて本条約の目的である核拡散防止,原子力平和利用,及び核軍縮に対する各国の支持が表明されたこと,及び,これを反映して条約の履行状況及び勧告を含む最終文書がコンセンサスにて採択されたことは核不拡散体制の維持・強化の観点から大きな成果であった。

なお,我が国代表団の首席代表である今井軍縮代表部大使は,原子力平和利用関係を扱う第3委員会の議長に選出され,会議のとりまとめに貢献した。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1986/s61-2040200.htm

NPT再検討会議(第2回)

NPT第2回再検討会議が条約の実施状況を検討するため80年8月11日から9月7日までジュネーヴで開催された。この会議には米・英・ソを含む75カ国が参加し,わが国からは大川軍縮代表部大使,矢田部科学技術担当官房審議官を代表とする代表団が参加した。

会議の議長にはイラクのキッタニ外務次官が選出され,わが国など26カ国が副議長国に選出された。一般演説では各国ともNPTの維持,強化の重要性を強調した。条約の実施状況についての逐条審議及び最終文書の起草作業は,核軍縮関係と原子力平和利用関係の二つの委員会に分かれて行われ,第3回再検討会議の85年開催を含む手続的な内容の最終文書を採択して閉会した。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1981/s56-2040200.htm

NPT再検討会議(1975年)

1975年は,核兵器不拡散条約の発効後5年目にあたり,同条約の規定に従つて発効後5年目にその運用を検討するための再検討会議が5月5日より30日までジュネーヴにおいて開催された。同会議においては勿論のこと,同会議に前後して開催された軍縮委員会春会期及び夏会期並びに第30回国連総会においても,核の一層の拡散をいかにして防止するかという問題が大きくとりあげられた。75年の軍縮に関する最も中心的な問題は,この核拡散防止問題であつたといつてよいであろう。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1976_1/s51-2-4-2.htm#c1

72カ国の参加のもとで75年5月開催された核兵器不拡散条約の再検討会議は,メキシコ等の非同盟グループと米英ソ等が対立し難航したが,最終日になり,同条約体制の維持強化を謳つた最終宣言が全会一致で採択された。わが国は,決定には加わることができない署名国の資格で同会議に参加したが,多くの国がわが国の主張に耳を傾け,わが国の主張が最終宣言にとり入れられたことが注目された。また,同会議と相前後して西独,イタリア等が核兵器不拡散条約に参加し,同条約の普遍性は,一段と高まつた。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1976_1/s51-2-4-2.htm#c4

『ヒロシマ・ナガサキの証言』(広島・長崎の証言の会編)

創刊号(1982年2月20日)~終刊号(1987年7月20日)通算21号

号数

創刊号’82冬1982/2/20

特集1/ヒロシマ・ナガサキと広がる反核運動

特集2/連帯するヒロシマ・ナガサキ

第2号’82春1982/5/30

第3号’82夏1982/8/20

第4号’82秋1982/11/10

第5号’83冬1983/2/10

第6号’83春1983/5/15

第7号’83夏1983/8/20

第8号’83秋1983/10/30

第9号’84冬1984/2/20

第10号’84春1984/4/30

第11号’84夏1984/8/20

第12号’84秋1984/10/15

第13号’85冬1985/2/20

第14号’85春1985/4/30

第15号’85夏1985/8/20

第16号’85秋1985/10/30

第17号’86冬1986/2/20

第18号’86春1986/05/10

第19号’86夏1986/08/20

第20号’86秋1986/11/10

第21号終刊号1987/07/20

広島・長崎の証言の会

季刊『ヒロシマ・ナガサキの証言』終刊にさいして-共同刊行の五年間と今後の課題-

『広島・長崎30年の証言』広島・長崎の証言の会編、未来社 (上) 19750806(下)19760430

内容

(上)

19750806

序章 原爆30年目の問い

秋月辰一郎

ヒロシマ・ナガサキ三十年の想い

鎌田定夫

わが内なるヒロシマ・ナガサキ

第1章 歴史の暗点から

小堺吉光

ヒロシマ・救われない犠牲者 -国民義勇隊員の惨禍

秋月辰一郎

ナガサキ・歴史の暗点

第2章 ”核権力”と被爆者

栗原貞子

天皇と核権力と被爆者と

山田かん

原爆とキリシタン

李奇相

被爆朝鮮人の受難と怒り -在日朝鮮人の証言と告発

第3章 ビキニ水爆20年目の告発

広田重道

ビキニ被災二十年目の証言 -原水禁運動の原点をみつめて

久保山さんへの手紙は訴える -原水爆への国民的怒りの原点をさぐって加納竜一 近藤弘 長岡弘芳

第4章 30年を生きて今-被爆者30年目の証言

鎌田信子

原爆を生きつづける証人たち -長崎原爆青年乙女の会のふたり

古浦千穂子

生きられなかった被爆者たち

文沢隆一

胎内被爆から三十年-きのこ会のこと

広瀬方人

被爆二世の生と死

石田明

原爆裁判への情念と論理

福田須磨子

〔遺稿〕 われなお生きてあり(続)

第5章 無国の谷間から -海外被爆者の告発

辛泳洙

被爆と民族の問題-日本政府・天皇・国民への苦言

鎌田定夫

在韓被爆者三十年の遺恨と告発

林福順

苦しみの淵から

厳粉連

広島から韓国へ地獄はつづく

島津邦弘

核に追われる難民 -ミクロネシアの被爆者たち

立ちあがる在米被爆者たち

据石和江

アメリカ人に原爆の悲惨を訴えて

倉本寛司

カリフォルニア州上院小委員会 原爆被爆者公聴会における証言

関係文献目録

(下)

19760430

第6章 反原爆運動の中から

伊東壮

日本被爆者運動の三十年

草の根・被爆者運動の中で

前座良明

長野における反原爆運動二十年と私--長野県原水爆被災者の会と共に

杉山秀夫

私の原水禁運動・被爆者運動二十年 --静岡県原水爆被害者の会と共に

伊藤普

福岡被団協の二十年と私

平山良明

おきなわ・二重苦の被爆者たち

伊東壮

東友会二十年のあゆみ

深川宗俊

朝鮮人被爆者復権のたたかい

浜崎均

原水禁運動とともに生きる--渡辺千恵子さんの生を支えるもの

北西允

原水禁運動の統一と静岡・広島

鎌田定夫

歴史の証言から歴史の変革へ--「長崎の証言」運動とその周辺

第7章 原爆体験の継承をめざして

瀬戸口しのぶ

おさなき弱者と「見えない被爆者」

今田斐男

戦争・原爆体験の伝承者として

森下弘

沈黙の決議 --被爆者教師としての三十年

空辰男

平和教育の諸相と課題

島田麗子

ひろしまを考える旅

長岡弘芳

原爆から原発まで --《原爆体験を伝える会》

第8章 原爆体験の思想化

石田忠

福田須磨子さんの生と死

文沢隆一

原爆資料発掘作業の試み

湯崎稔

原爆被災復元調査の中から--人間の復権めざして

山手茂

社会科学者は原爆被害問題とどうとりくんできたか

小川岩雄

原水禁運動とパグウォッシュ運動--その問題点と今後の課題

山田かん

詩の中の反原爆

岩崎清一郎

文学のなかの「原爆」--記録の虚構・その変貌

栃木利夫

日本近・現代とヒロシマ・ナガサキ

高橋真司

反原爆の思想 --広島・長崎の現代史的意義

終章 反原爆三十年目の課題と展望--「広島・長崎の証言の会」座談会

ヒロシマ・ナガサキ30年とは何か--広島での討論記録

被爆者運動30年と今後の課題--東京での討論記録

核権力と民衆と証言運動--長崎での討論記録

鎌田定夫

あとがき

広島で死亡した米軍捕虜名簿

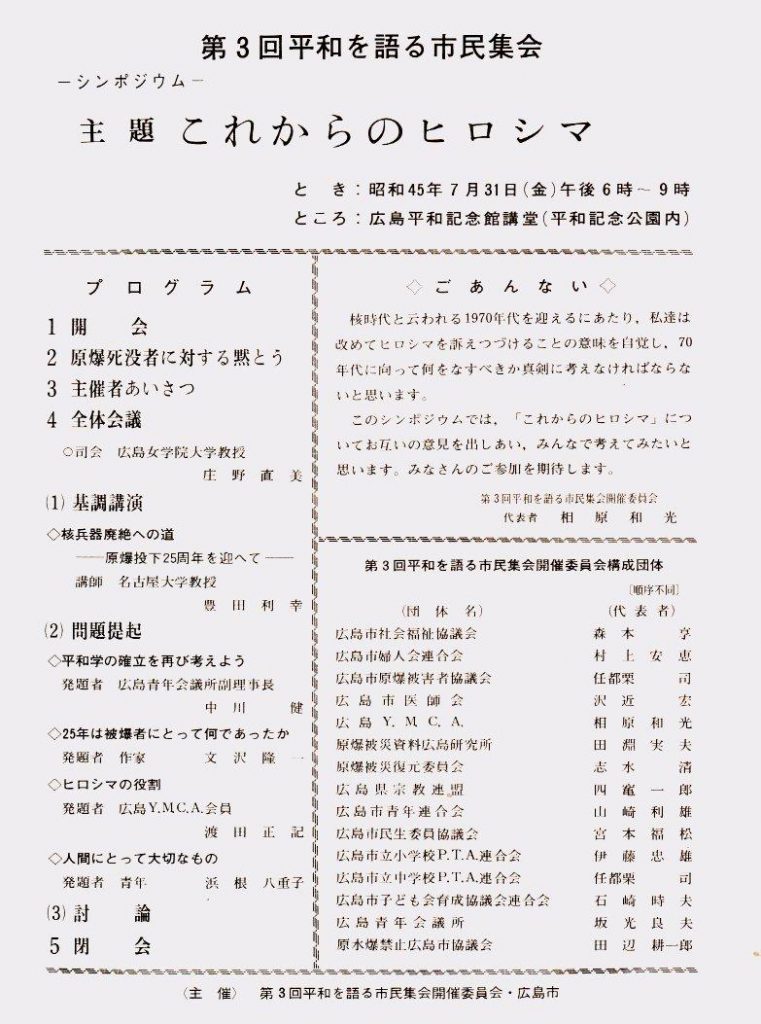

第3回平和を語る市民集会

第3回平和を語る市民集会構成団体

広島市社会福祉協議会

8月6日の「原爆の日」の指導について(広島県通知)

広島県被爆教師の会 1969年3月26日発足

出典:「広島教育時報」第613号広島県教職員組合 全分会版 昭和44年4月5日発行

広島県被爆教師の会発足 平和教育の推進に新たな飛躍 会結成にいたる経過 広島県原爆被爆教師の会規約〔略〕 昭和四四年度活動方針

投稿ナビゲーション

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。