黒田秀俊(日本原水協事務局長)メモ(『広島県史 原爆資料編』pp.773-782所収)

| No. | 年月日 | 概要 |

| 1 | 19590614 | 第5回大会関係 |

| 2 | 19610814 | 第7回大会関係 |

| 3 | 19610730 | 第7回大会関係 |

| 4 | 19620831 | 第8回大会関係 |

『広島県史 原爆資料編』口絵No.46 |

||

止

黒田秀俊(日本原水協事務局長)メモ(『広島県史 原爆資料編』pp.773-782所収)

| No. | 年月日 | 概要 |

| 1 | 19590614 | 第5回大会関係 |

| 2 | 19610814 | 第7回大会関係 |

| 3 | 19610730 | 第7回大会関係 |

| 4 | 19620831 | 第8回大会関係 |

『広島県史 原爆資料編』口絵No.46 |

||

止

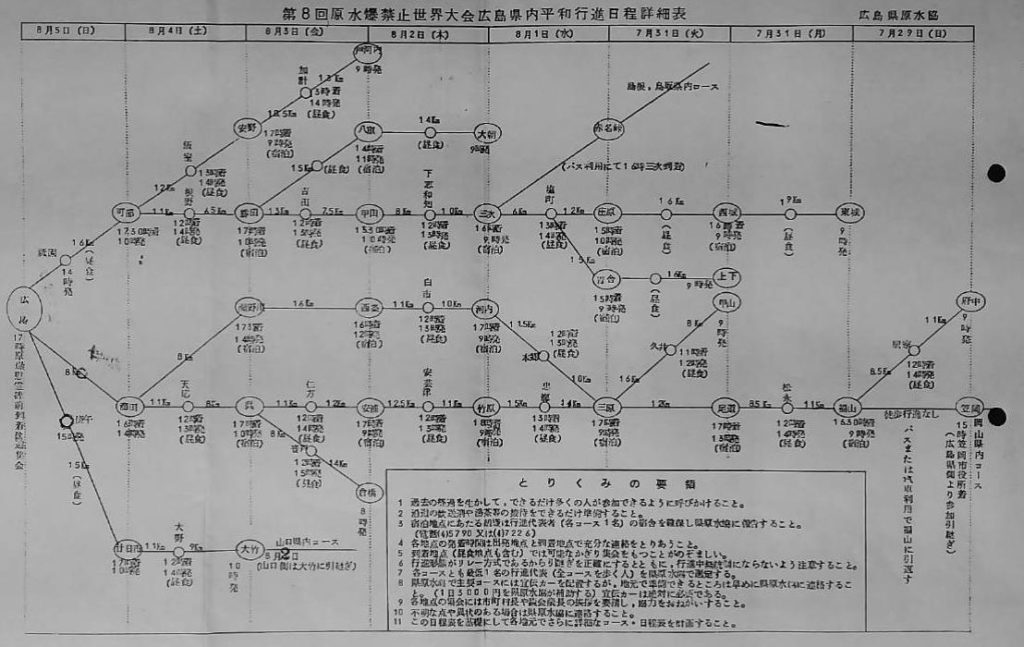

第8回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表

| 1962年7月29日(日)~8月5日(日) |

|

|

止

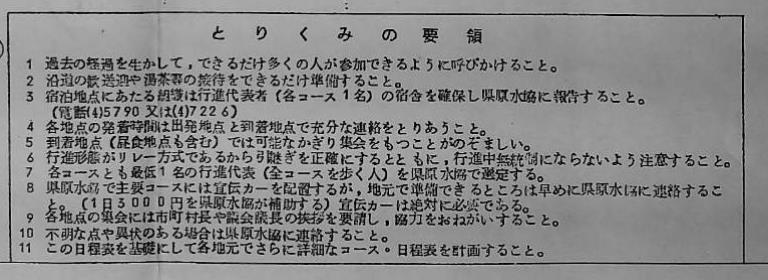

『核戦争阻止・原水爆禁止第8回世界大会中国ブロック・県内平和行進参加のしおり』(原水爆禁止広島県協議会、1962.7.20)

内容

| 頁 | ||

| 01 | はじめに | |

| 02 | 平和行進について | |

| 03 | 平和行進県内コース | |

| 04 | 平和行進とりくみの要領 | |

| 05 | 市内行進(8月5日) | |

| 中国ブロック・県内行進歓迎集会(8月5日17時 於原爆慰霊碑前) | ||

| 06・07 | 世界大会広島集会(8月6日) | |

| 08 | 広島集会への地域原水協代表割当数 | |

| 09 | 世界大会広島代表団 | |

| 10・11 | 世界大会 | |

| 12 | 原爆を許すまじ | |

| 13 | 宣伝カーの放送文句 | |

止

原水爆禁止世界大会(第8回)日程 1962年8月1日~9日

| 日 | 行事 | 会場 | 備考 |

| 1 | 予備会議(第1日) | 東京・高羽輪プリンスホテル | |

| 2 | 予備会議(第2日) | 東京・高羽輪プリンスホテル | |

| 3 | 予備会議(第3日) | 東京・高羽輪プリンスホテル | |

| 4 | 予備会議(第4日) | ||

| 平和行進歓迎集会 | 東京・隅田公園野球場 | ||

| 本会議開会総会 | 東京・台東体育館 | ||

| 5 | 分散会の討論 | 都内30会場 | |

| 1 | 隅田公民館 | ||

| 2 | |||

| 3 | |||

| 4 | |||

| 5 | |||

| 6 | |||

| 7 | |||

| 8 | |||

| 9 | |||

| 10 | |||

| 11 | |||

| 12 | |||

| 13 | |||

| 14 | |||

| 15 | |||

| 16 | |||

| 17 | |||

| 18 | |||

| 19 | |||

| 20 | |||

| 21 | |||

| 22 | |||

| 23 | |||

| 24 | |||

| 25 | |||

| 26 | |||

| 27 | |||

| 28 | |||

| 29 | |||

| 30 | |||

| 6 | 原爆犠牲者慰霊祭 | 東京虎ノ門・社会事業会館 | |

| 本会議閉会総会 | 東京・台東体育館 | ||

| 5 | 平和行進ヒロシマ歓迎集会 | 平和公園原爆慰霊碑前 | |

| 6 | 広島集会 | 広島市 | |

| 9 | 長崎集会 | 長崎国際体育館 | |

出典:『第8回原水爆禁止世界大会議事要録』

止

資料:平和行進

| 資料名 | 年月日 | 備考 |

| 『広島・アウシュビッツ-平和行進青年の記録』(加藤祐三、梶村慎吾著、弘文堂刊) | 19650815 | |

| 『ザ・歩く』(原水爆禁止愛知県協議会) | 198610 | |

| 『こうしてすすめよう国民平和大行進』 | 198905 | |

| 『平和行進』(菊池定則) | 19911024 | |

| 『こんにちは平和行進です!!』 | 199204 | |

止

平和行進(1958~63年)

日本原水協は,1958年6月16日に開催した「核武装と核実験停止を要求する請願大会」において,第4回世界大会にむけて6月20日から広島-東京をむすぶ1,000キロ平和行進を行うことを決定した。同年4月,アメリカのペンシルベニア州など5州の都市や村からニューヨークの国連本部まで百数十キロ,5日間の平和行進が行われ,また,イギリスでもロンドンからオルダマストンの原子兵器研究所まで80キロ,4れて,世界中に大きな反響を呼んでいた(「朝日新聞」1958年6月22日)。日本原水協の決定は,こうした欧米に生まれた原水爆禁止行動の形態を日本に取り入れようとしたものであった。

平和行進は,6月20日午前10時,森滝広島原水協理事長の出発宣言,渡辺広島市長の激励の言葉を受愛けて平和公園内の原爆慰霊碑前を出発した。この行進の県内での状況は,次のようであった。

広島市(6月20日)

150名が行進に参加,スーダン代表ママドウ氏,森滝広島原水協理事長もこの行進に参加,呉市へ向かった。

呉市(6月21日)

市長夫人以下10数名が吉浦まで出迎え,21日は約100名が市中行進を行った。市では宣伝カーを出し,市内に宣伝,市長を始め多数が歓迎に協力した。一行は,安浦町,竹原を通過し,23日三原市に到着した。

三原市(6月24日)

三原では労組中心に約300名が行進し,市長も歓迎に出向いた。

尾道市(6月25日)

尾道では,300名が出迎え共に行進に参加した。地区労・婦人団体・遺族会・被害者団体が積極的に協力した。市では助役以下が出迎え,夜は一行を囲んで懇談会を開いた。尾道-福山間は降雨にも不拘,20名が行進に参加した。

(日本原水協「第27回常任理事会議事及決定」)

こうして始まった日本の平和行進は,その後欧米とは比較にならないほどの規模と動員力を持つものに成長した。次表は,1963年までの平和行進の概要をまとめたものであるが,最大の盛り上がりを示した1961年の規模は,延べ距離数2万km,参加人員2億5千万人,歓迎集会への参加著者2万人であった。

表1 平和行進の概要

| 年 | 回大会 | 距離(延べkm) | 参加人員(万人) | コース |

| 1956月20日)⇒東京(8月12日) | 20日)⇒東京(8月12日) | |||

| 1959 | 5 | 6383 | 1032 | 東京(6.1),新潟(6.10),沖縄(6.16) |

| 1960 | 6 | 10000 | 2200 | 与論島平和島(4.12),北海道沖縄(6.4),北海道稚内(6.14),青森(6.14), |

| (6.4),北海道稚内(6.14),青森(6.14), | ||||

| 1962 | 8 | 高松(5.1),沖縄(6.22),北海道稚内(7.10) | ||

| 1963 | 9 | 24000 | 1200 |

出典:『原水爆禁止世界大会宣言・決議集 第1回~第20回』

表1 平和行進歓迎集会の概要

| 開催年月日 | 概要 |

| 1959.8.4 | 原水爆禁止・核武装阻止・6,000キロ国民平和大行進,国際平和巡礼歓迎集会。於広島平和公園。20,000人参加。 |

| 1960.8.5 | 国民平和大行進歓迎集会。於東京日比谷野外音楽堂。15,000人参加。 |

| 1961.8.12 | 平和行進歓迎中央集会。於東京江東区猿江公園。21,000人参加。 |

| 1962.8.4 | 核戦争阻止・原水爆禁止国民平和大行進歓迎集会。於東京台東区隅田公園野球場。15,000人参加。 |

| 1962.8.4 | 原水爆禁止・被爆者救援国民平和大行進歓迎集会。於広島平和公園。10,000人参加。 |

出典:各大会『議事録』

平和行進は,このような動員力において世界大会の大衆的基盤を確保するとともに,その他多くの成果を生んだ。たとえば1961年の平和行進の成果は,次のように総括されている。

一、行進は,原水爆禁止運動の当面の基本的スローガンを普及し,国民的な大結集をうち出し,第七回大会の成功を用意した。

二、行進は,地方・地域の平和のたたかいを,国民運動に発展させる上で,重要な役割を果した。

三、行進は,原水禁運動に対するひぼう,中傷,最近とくに著しくなった原水協の分裂策動を封じ込め,運動と組織の統一のために貢献した。

四、行進は,全国に網の目のような支線をくみ,今までの「空白」地帯に大きな足跡を残し,運動の拡大のために重要な教訓をもたらした。

五、行進は,原水爆禁止運動・平和運動の未来を担う,若い世代を大きなよりどころとし,同時にその世代に深い影響力をおよぽした。

六、行進は,地域に原水協運動・平和運動の新しい組織を生み出し,運動のマンネリズムを克服する,いきいきとした問題意識を提示した。

(『原水爆禁止・国民平和大行進報告』)

「被爆体験」の展開ー原水爆禁止世界大会の宣言・決議を素材として<工事中>

『芸備地方史研究』(第140・141号、19830531)

宇吹暁

はじめに

「被爆体験」を原爆被害の組織化と思想化を契機に形成される社会的体験としてとらえるならば、ビキニ水爆被災事件は、その全国的展開の出発点であった。一九五四年三月以降国会をはじめ全国の議会で採択された決議や全国各地で展開された署名運動は、そのほとんどが水爆実験禁止ではなく原水爆禁止を訴えていた。また、一九五五年八月に開催された第一回原水爆禁止世界大会は、原水爆被害者救援運動を原水爆禁止運動と密接不可分のものとして位置づけた。こうした中で原爆被爆者自身による原爆被害の組織化と思想化か急速に進んだ。

たとえば、広島県内の原爆被害者の組織状況をみると、一九五五年五月頃には約三〇〇名(原爆被害者の会々員数)ほどであったが、五六年二月には「数個の団体、二千名程度」となり、同年一一月には「一七郡市及び広島市(一二団体)約二万名」が組織されている。こうした五五年五月から一一月にかけての原爆被害者の組織化の急速な発展は、原水爆禁止運動の力によるものであった。一方、広島県原爆被害者団体協議会の結成(一九五六年五月二七日)につながる広島県原爆被害者大会(五六年三月一八日)および日本被団協の結成総会となった原水爆被害者全国大会(五六年八月一〇日)の決議は、その第一項でそれぞれ「原・水爆禁止運動を促進しよう」、「原水爆とその実験を禁止する国際協定を結ばせよう」と述べていた。これは、原爆被害者レベルでの「被爆体験」が原水爆禁止と密接に結合していることか示すものである。原水爆禁止運動は、一方で、原爆被害者の「被爆体験」

形成の契機になるとともに、原爆被害者の「被爆体験」を核にしながら、独自の「被爆体験」を発展させていく。本稿の課題は、原水爆禁止世界大会の宣言・決議を素材として、日本における原水爆禁止運動の中で展開された「被爆体験」をあとづけることである。なお、一九七七年以降の統一大会および独自大会は、本稿の対象としなかった。

<以下骨子>

一 原水爆禁止と被爆者救援

第1図 第1回大会宣言における原水爆禁止と原爆被害の関連

二 運動分裂後の展開

1 原水爆被害者

第1表 宣言・決議(1955~62年の大会)に現れた原水爆被害者の用例

第2表 宣言・決議(1963~76年の大会)に現れた原水爆被害者の用例

2 原爆投下責任の追及

第2図 第14回大会における原水爆禁止と原爆被害の関連

第3表 大会決議の標題にみえる救援と援護法

3 「被爆体験」の新展開

第4表 大会宣言・決議に現われた原水爆被害(被爆者およびABCCなど被爆者関連機関・制度を除く)

おわりに

第5表 原爆手記の掲載書・誌数と手記数の年次別変遷(『原爆被災資料総目録第3集』(原爆被災資料広島研究会1972年)より作成)

第3図 原爆手記の掲載書・誌数と手記数の発行主体別変遷

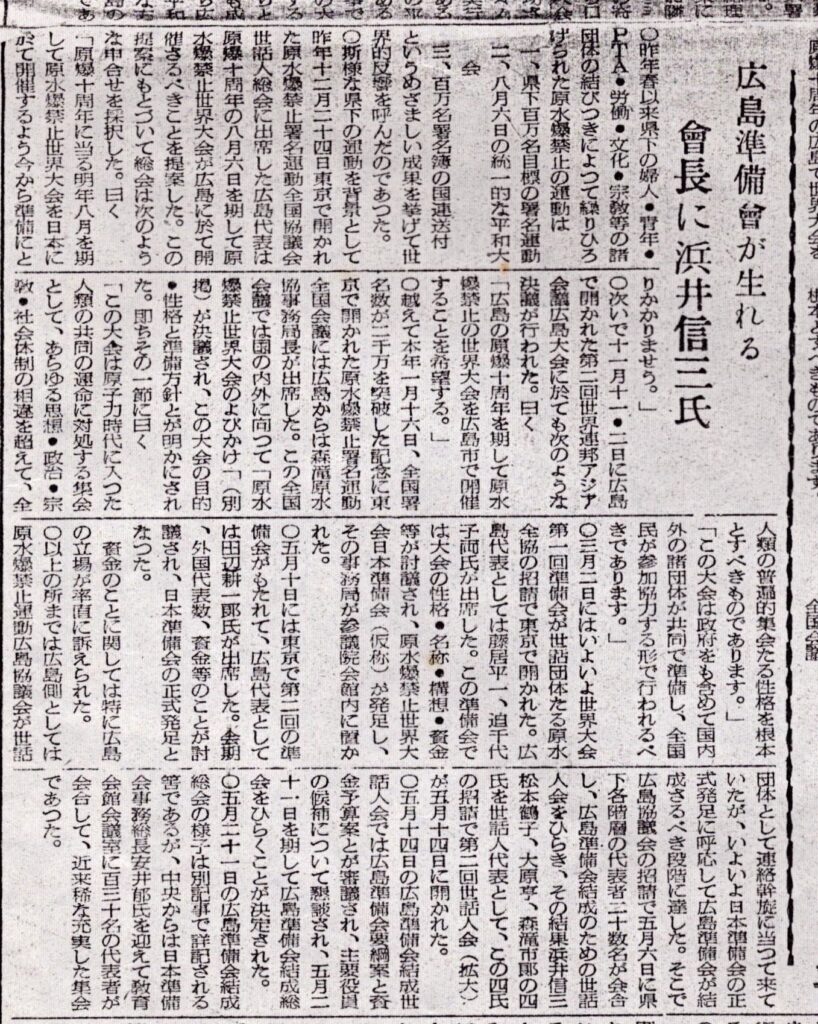

原水爆禁止世界大会広島準備会

結成:1955年5月21日

資料

|

| 出典:『原水爆禁止世界大会広島ニュース』第1号(1955年6月15日)』 |

止

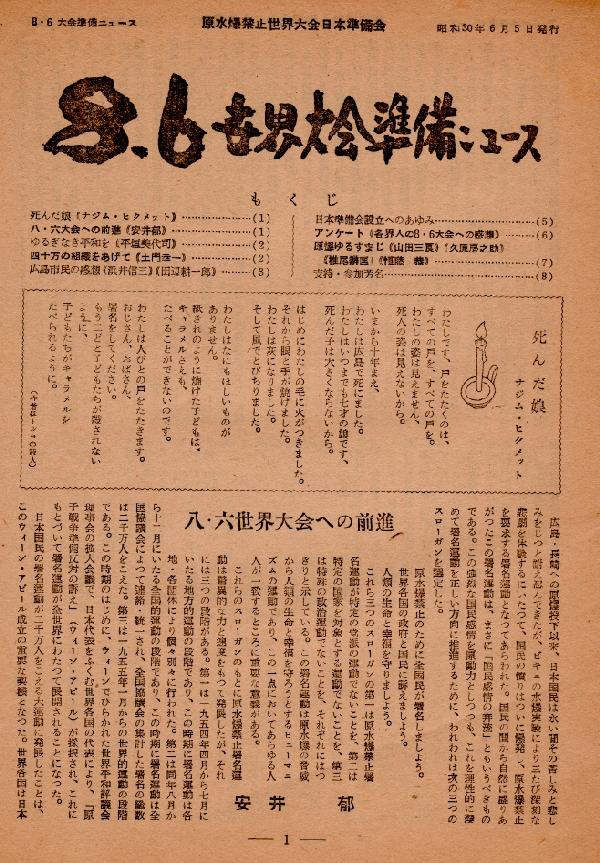

『8・6世界大会準備ニュース』(原水爆禁止世界大会日本準備会、19550605)

原水爆禁止世界大会(第1回)

本会議 1955年8月6日 広島公会堂

午前十時十四分-十二時

開会の挨拶(野々宮はつえ)

議長団選出

議長団代表挨拶(浜井信三)

大会運営委員選出

歓迎のことば(渡辺忠雄)

外国代表紹介

日本準備会代表挨拶(椎尾弁匡)

一般報告(安井郁)

各界の祝辞(鳩山一郎、東久迩稔彦)

外国代表挨拶

宗教界代表=チャラバテイ(全世界宗教界代表者会議代表)

米国代表

午後二時十分-六時

外国代表挨拶

政党、民主団体代表の挨拶

母親大会代表=私も長崎で夫と母を亡くし、二人の子を残されました。

自治体代表の挨拶

被爆者代表の挨拶

高橋昭博

山口みさ子(25)

久保山すず

各国・各団体メッセージ

ニューヨークの原爆十周年記念集会へのメッセージの提案と可決

基調報告(武谷三男、平野義太郎)

[原水爆被害について(草野信男、本田きみ子、田辺耕一郎)は、なされず]

(『原爆許すまじ-原水爆禁止世界大会の記録』)

資料)浜井信三「議長団代表挨拶」(1955.8.6)

なお、さいごに原水爆禁止運動と戦争反対の運動との関係につきまして、参考までに私、御紹介を申し上げたいと思いますことは、例の「ノー・モア・ヒロシマズ」という標語であります。これはアメリカのアルフレッド・パーカー氏がはじめてもちいたものでありますが、この原語は「ノー・モア・ウオア、ノー・モア・ヒロシマズ」の対句となっていたのでありますが、それがいつとはなしに、あとの方だけがいわれるようになったのであります。私たちもこの対句の形でなければならないと確信しております。

資料)東久迩稔彦「祝辞」(1955.8.6)

わが国は十年前に戦争に敗れ、広島、長崎とあいついで極悪非道な原子爆弾の攻撃を受けた。原爆は人類のもっとも恥ずべきものです。全人類に向い、原水爆禁止と世界平和を叫び、犠牲者の霊を少しでも慰めたい。

一九五五年八月六日午後二時-

本川小学校の3教室

広島教職員組合主催「原爆被害者を囲む懇談会」於天満小学校

体験者八名聴衆者四〇〇名程度

『関西共同デスク速報』

吉川清、峠三吉夫人、原爆乙女三人など一一人

『広島機関紙クラブ共同デスク』

七時四十分「歓迎と祈りの国民大会」於平和広場

学生「被爆者との懇談会」於修道高校