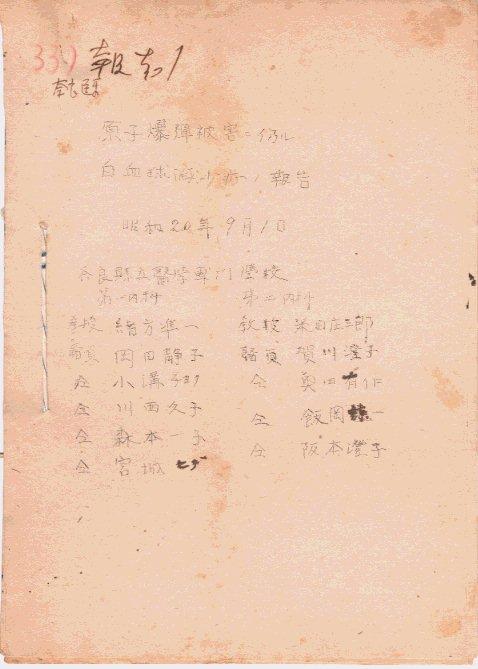

奈良県立医学専門学校

| 「原子爆弾ニ依ル白血球減少症ノ報告」(1945年9月1日) |

|

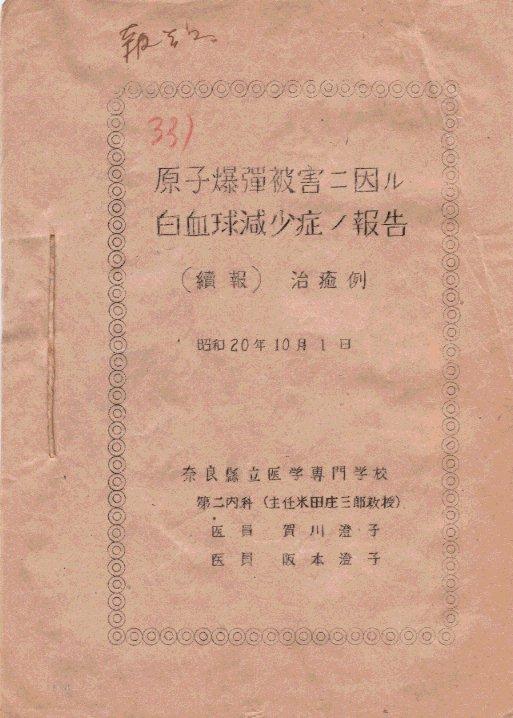

| 「原子爆弾ニ依ル白血球減少症ノ報告(続報)」(1945年10月1日) |

|

| 京都大学原子爆弾災害総合研究調査班資料 |

奈良県立医学専門学校

| 「原子爆弾ニ依ル白血球減少症ノ報告」(1945年9月1日) |

|

| 「原子爆弾ニ依ル白血球減少症ノ報告(続報)」(1945年10月1日) |

|

| 京都大学原子爆弾災害総合研究調査班資料 |

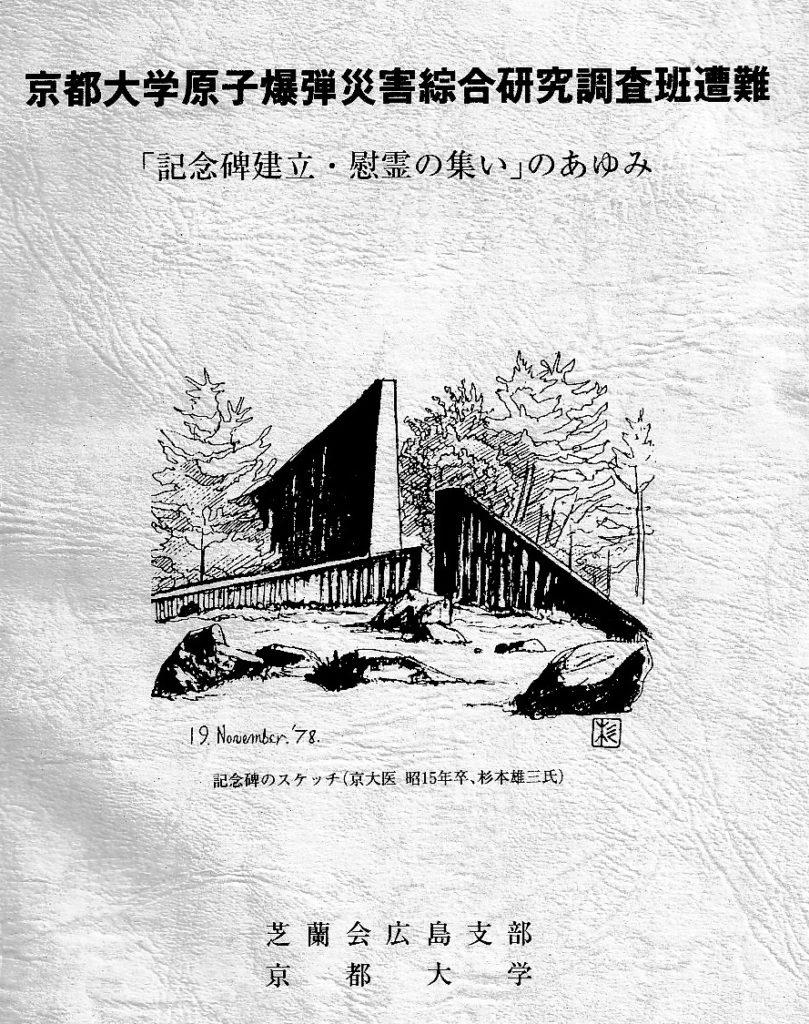

『京都大学原子爆弾災害綜合研究調査班遭難 「記念碑建立・慰霊の集い」のあゆみ』(芝蘭会広島支部・京都大学 1993/09/01)

内容

| 章 | |||

| Ⅰ | 遭難の状況、回想、報道 | ||

| 大野陸軍病院に於ける京大原爆災害綜合研究調査班の山津浪による遭難の状況 (私の日記から) 菊池武彦 1 再生 木村毅一 8 京大原爆災害綜合研究調査班の遭難 木村毅一 10 原水爆被害調査の体験と現在 清水榮 11 木村毅一先生の死去を悼む 清水榮 13 広島への想い-原子爆弾被害調査団の遭難- 中野進 14 広島県大野陸軍病院にて-枕崎台風災害に遭難した思い出- 品川武久 16 弟の思い出 原佳之 18 |

|||

| 当時の報道記事 京都新聞 昭和20年9月22日、25日、27日 20 | |||

| 回顧報道記事 京都新聞 昭和28年8月8日 21 中国新聞 昭和60年1月25日、26日 23 京都民報 昭和62年9月13日 25 |

|||

| Ⅱ | 記念碑 | ||

| 碑文 27 記念碑設立当時の事情 菊池武彦 28 記念碑除幕式に列席して 木村廉 31 |

|||

| Ⅲ | 慰霊の集い | ||

| 慰霊の言葉、挨拶、辞、偶感 ・昭和60年 杉本茂憲、菅原努、阪田数年 33 ・昭和61年 西島安則、杉本茂憲 36 ・昭和62年 杉本茂憲 38 ・昭和63年 杉本茂憲、内野治人、長谷川博一、杉本茂憲 39 ・平成元年 杉本茂憲、西島安則、西島安則、井村裕夫、日高敏隆、杉本茂憲、西島安則 42 ・平成2年 土井憲策、井村裕夫、日高敏隆、杉本茂憲 47 ・平成3年 井村裕夫、丸山和博、土井憲策 49 ・平成4年 佐々木和夫、佐藤文隆、小田順一、土井憲策 51 報道記事 中国新聞 平成元年9月16日 53 読売新聞 平成4年9月16日 53 |

|||

| Ⅳ | 関連記録 | ||

| 爆発後数日間に行える広島市の放射能学的調査に関する報告 原子爆弾災害調査報告集(第一分冊) 55 広島市における原子爆弾傷に関する研究(臨床編) 原子爆弾災害調査報告集(第二分冊) 59 EFFECTS OF ATOMIC RADIATION ON THE BRAIN IN MAN JOINT REPORT 62 広島の原爆症-京大調査班の運命- 64 |

|||

止

『731免責の系譜-細菌戦部隊と秘蔵のファイル』(太田昌克、日本評論社、19990731)<作業中>

| 章 | 見出し | 備考 |

| 序 | 秘蔵ファイル | |

| 1 | 終戦と証拠隠滅 | |

| イントロダクション | ||

| 広島から市ヶ谷へ | ||

| 新妻清一中佐、「大本営調査団」、有末精一中将 | ||

| マルタ404本の処理焼却 | ||

| *** | ||

| 2 | 米軍調査と戦犯免責付与 | |

| 3 | 調査継続と情報操作 | |

| 4 | 隠された事実 | |

| 5 | 免責の系譜 | |

| 資料編 | ||

| あとがき | ||

止

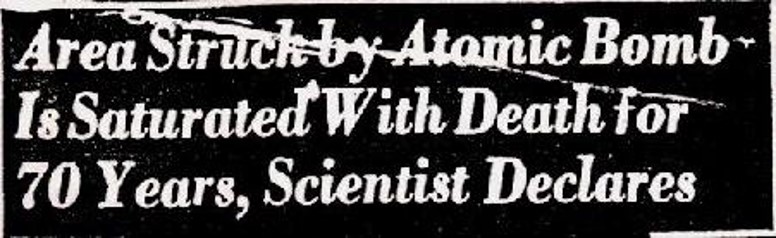

70年生物不毛説

被爆直後、広島には今後70年間放射能が残るため人が住むことができないとする説が流布していた。いわゆる70年生物不毛説(一説に75年間ともいわれる)である。この説は、8月8日付ワシントン・ポスト紙第一面に掲載されたH・ジェイコブソンというアメリカの原爆開発に関与した経験を持つ一科学者の談話に端を発していた。しかし、アメリカ国内では、FBIや軍事諜報部に脅迫されたジェイコブソン自身の取り消し声明と、アメリカ陸軍省の否定声明により即日葬り去られた。

| 資料:WASHINGTON POST(ワシントン・ポスト)紙の「70年生物不毛説」報道 |

|

| Dr. Harold Jacobson, in the following article, reveals that areas struck by an atomic bomb remain saturated with death for years. Secondary radiation will kill anyone entering the area. A graduate of the University of Chicago, Dr. Jacobson worked on the atomic bomb project in the Oak Ridge, Tenn., plant and at Columbia University.) |

しかし、アメリカ軍は、直後から日本向けに「広島は75年間人畜の生存を許さぬ土地となった。また被害調査のため学者を派遣するがごとき行為は自殺に等しい」などの謀略放送をおこなっており(「読売新聞」1945年8月25日)、日本に知られるところとなった。

第12広島地区特設警備隊(山県部隊)の救援隊は、7日に広島入りするが、広島到着後、「市中の空気を吸うと身体にわるいから今夜から長束小学校に宿泊をとる様」命じられている(沢田義雄手記)。

また、同隊の八重の部隊の一部は、9日に引き上げているが、それは「長く広島にいると危険だ」といわれたためであった(森長応昇手記)。

8日に入市し爆心地付近に露営しながら清掃や死体整理に従事していた庄原の警備隊(比婆部隊)も、13日、西練兵場付近(爆心地からほぼ1キロメートル圏内)は危険であるといわれ市役所横の広場に移転し、同日帰途についている(横路雅一手記)。

また、広島逓信病院長は、その日記の8月13日の項に、広島には75年間住めぬというニュースを入手したことを記している(蜂谷道彦「ヒロシマ日記」)。

8月下旬、日本のマスコミがこの説を大々的にとりあげたことにより、この説は、単に地元での流布にとどまらず全国的に知られることとなった。

日本の新聞で70年生物不毛説を最初に伝えたのは、8月22日付『朝日新聞』(大阪版)の浅田常三郎による原爆被害の解説記事である。浅田は、この説に対する見解を間かれたのに答えて「75年間はどうか判らないが75日位は残るだろうと思う」と否定していた。ところが、翌23日の『毎日新聞』は、この説を、つぎのような見出しのもとに肯定的に報じた。

世紀の恐怖 原子爆弾 残虐性更に暴露さる

傷者も漸次悶死 今後七十年間は生物の棲息不能 廃墟両市 戦争記念物に

また、同日の『日本経済新聞』も、「火傷程度で相次いで死亡 なお惨状続く広島と長崎」の見出しで、原爆の人体に及ぼす持続的影響を、つぎのように報じた。

広島・長崎両市における原子爆弾による惨状は真に言語に絶し爆弾の性質が特に人体に及ぼす影響が甚大であるため、負傷者はその後も続々死亡し健康者も間もなく症状を呈するという有様で一般市民の被害死傷者は続出している。

25日には、朝日・読売・毎日各紙がそろって、被爆一週間後、西練兵場(爆心地から約1キロメートル)で復旧作業に従事した陸軍軍人の血液に異常があるとの検査結果を引用して、放射線の持続作用を裏づけるとともに、70年生物不毛説に言及した。

『朝日新聞』見出し=広島に取り憑いた”悪霊” 二週間後には死亡者倍増

『読売報知』見出し=広島では癒らぬ負傷 ウラニウム放射で復興も絶望か

事実、広島では、8月20日前後から、爆心地付近で罹災したものに、傷害の有無にかかわらず脱毛・皮膚点状出血・発熱・下痢などの症状が現われていた。

陸軍軍医学校は、すでに帰郷していた広島災害調査班から「外科的方面よりもむしろ内科的・細菌学的及び防疫学的方面の調査及び対策の必要性」を訴えた報告を受けていた(「原子爆弾ニ依ル広島戦災医学的調査報告」)。

また、東京帝国大学医学部の都築正男は、16日以来自分の教室に入院していた移動劇団さくら隊の女優仲みどりの症状に、エックス線過度照射傷害の実験例に相応する定型的臨床例を認め、8月23日陸軍軍医学校を訪問し、その方面からの研究の必要性を強調するとともに、自らも研究調査に行くことを申し出た。

そこで陸軍軍医学校では、本橋・秦の両軍医少佐を広島に急派し、引つづき、都築・三宅仁(東京帝大)、杉本朝雄・山崎文男(理研仁科研究室)らを嘱託として広島に送った。

『広島市勢要覧 昭和21年版 復興第1年号』(広島市役所、194612)

目次

| 頁 | 項目 | 備考 | |

| (口絵) | |||

| 例言(広島市役所調査課) | |||

| 01 | 総説 | ||

| 05 | 風土 | ||

| 07 | 行政 | ||

| 12 | 財政 | ||

| 21 | 教育 | ||

| 22 | 水道 | ||

| 26 | 保健衛生施設 | ||

| 26 | 社会援護施設 | ||

| 27 | 経済 | ||

| 36 | 都市計画 | ||

| 45 | 原子爆弾の犠牲と復興 | ||

| 81 | 付録 | ||

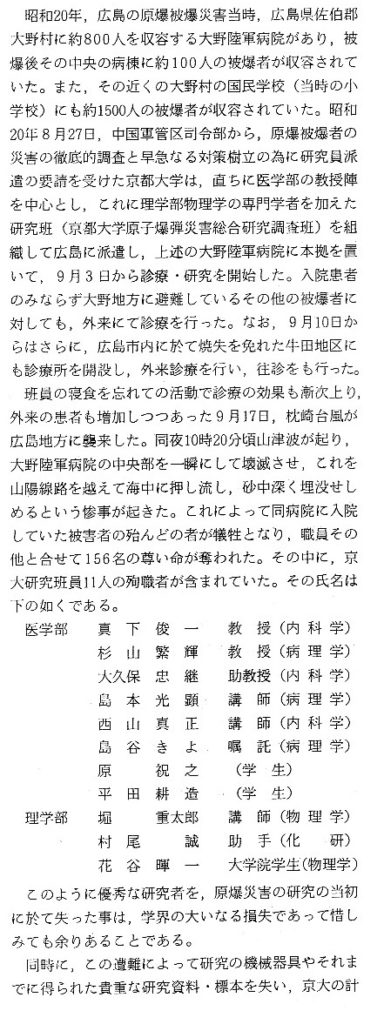

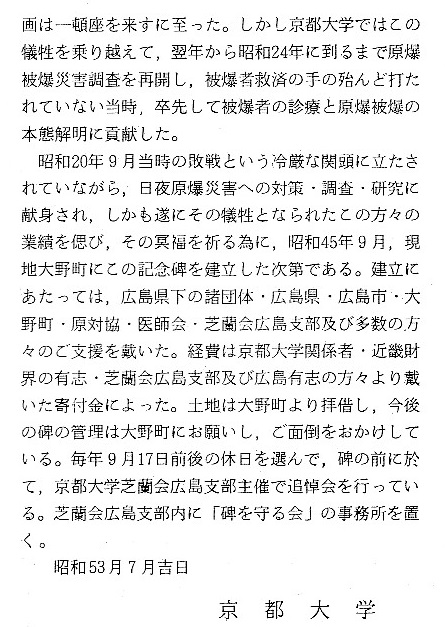

京都大学原爆災害総合研究調査班遭難記念碑

|

|

|

止

合衆国戦略爆撃調査団報告書(森祐二訳、広島平和文化センター刊)一覧

| No. | 書名 | 著者 | 出版年 | |

| 3 | 広島、長崎に対する原子爆弾の効果 | 総務部 | 1987/02/15 | |

| 9 | 民間防衛報告No.1 広島現地報告 | 1983/03/24 | ||

| 13 | 広島および長崎の保健・医療部門に対する原子爆弾の効果 | 医学調査部 | 1987/02/15 | |

| 14 | 日本人の戦意に与えた戦略爆撃の効果 | 戦意調査部 | 1988/11/20 | |

| 60 | 広島市に対する空襲の効果 | 都市地域部 | 1984/03/31 | |

| 92 | 広島に対する原子爆弾の効果 | 物的損害調査部 | 1983/03/24 | |

米国戦略爆撃調査団

アメリカ合衆国戦略爆撃調査団は、1944年11月3日にルーズベルト大統領の命令により設置された。もともとドイツにたいする戦略爆撃の効果の調査を目的として設置されたものであるが、対日戦の終了した8月15日に、トルーマン大統領の要請を受けて、対日戦における空襲の効果を調査する部隊が編成された。定員は、文官・士官兵合わせて1150名という大規模なもので、9月初め東京に本部を設け、大阪・名古屋・長崎には支部が、また日本各地、太平洋諸島、アジア大陸には移動支部が置かれた。

調査は、民事・経済・軍事の3分野の柱からなっていた。民事では、民間防衛・医療・戦意の3部門が設けられ、日本の防空に関する計画・組織・機関・設備・訓練、疎開、医療に関する人員・組織・施設および食料・栄養事情・環境衛生、空襲により発生した死傷・疾病および一般市民の戦意が調査された。

経済研究では、石炭・石油などの基礎資料、航空機・船舶をはじめとする軍需生産、電力・化学・機械・建築・運輸などの産業基盤、労働力の利用とその能力の崩壊過程が調査されるとともに、東京など九都市に関しては、都市経済が分析対象とされた。

軍事研究では、将官26名・佐官67名の陸海軍人にたいする詳細な尋問がなされ、対日戦の各戦闘における航空機の役割を中心に、各作戦あるいは各兵器の成果が調査された。また、日本の軍事的技術も細部にわたり検討された。

調査は、12月初めまで続けられ、108巻の報告書がまとめられた。報告書によれば、1944年6月から1945年8月15日の期間に日本の500以上の攻撃目標が爆撃を受けた。これらの大半は特定の工場や施設であったが、66の都市は、特定の目標ではなく全市域が爆撃の対象となった。また、爆撃の結果、一般市民の3分の2以上が警戒警報を含めた空襲を経験し、5分の1が家屋に損害を受けたとしている。人的被害については、原爆攻撃を含む空襲による死傷者の数を約81万名、そのうち約33万名が死亡したと推定している。

民事の戦意部門では、日本全国60地点から4075人の一般市民を抽出して面接調査を実施した(実際に面接できたのは3135人)。これは、日本人を対象に実施された初めての科学的な世論調査であった。

面接調査により、空襲が日本人に、勝利への疑いや敗北は確実との感情をもたらし、戦争継続意志を喪失させたことが明らかになった。戦意部門による面接調査の目的は、空襲が日本人の戦意に及ぼした影響にあったが、あわせて8月の降伏から面接時までの日本人の意識や生活状態についても聞き取っている。それによると、日本の降伏についての反応は(複数回答)、「残念、悲嘆、失望」(30%)、「驚き、衝撃、当惑」(23%)、「救済感、幸福感」(22%)などであった。また、調査時における生活状態への不満の理由として(複数回答)、「食糧不足」(85%)、「他の物資不足」(38%)、「インフレと闇市」(29%)、「実業、賃金不足、劣悪な仕事」(17%)などがあがっている。

日本政府や科学者は、原爆被害の一部を除いては何ら被害の体系的な調査・研究を行なっていなかった。医学調査部門の報告書は、「空襲死傷者に関する情報のきわ立った不足はほとんど信じられないほどであった」と述べている。敗戦日本の混乱の中でなされたアメリカの大規模で科学的な調査の結果は貴重なものである。とはいえ、この調査は、結局のところ軍事目的からなされたものであり、ここから調査団が引き出そうとしたものは、戦略爆撃の効果と今後の教訓であった。報告書の結論は、戦略爆撃により、原爆攻撃・ソ連の対日参戦・日本本土上陸作戦がなくても1945年末までに日本の降伏がもたらされていただろうというものであった。

『マンハッタン:陸軍と原爆―第2次世界大戦中の合衆国陸軍:特別研究』(Vincent C. Jones著、合衆国陸軍軍事史センター、1985年刊)

目次

| 部章 | 見出し | 備考 |

| 序言:1939年までの原子力の歴史 | ||

| Ⅰ | 原爆開発任務の始まり | |

| Ⅱ | 核分裂物質の生産 | |

| Ⅲ | 支援活動 | |

| Ⅳ | 原爆 | |

| Ⅴ | 原爆開発任務の完了 | |

| Ⅳ | 原爆 | |

| 24 | ロスアラモスの兵器プログラム | |

| 25 | 兵器開発と実験 | |

| 26 | 日本への原爆投下 | |

| 原爆投下部隊の準備 | ||

| 原爆使用の決定 | ||

| 原爆投下 | ||

| 日本の降伏 | ||

| 原爆の効果の調査 | ||

|

| 広島大学原医研・疫学部門の抄読会(19920914) 宇吹報告(「マンハッタン:陸軍と原爆」)用レジメ。 |

| マンハッタンは、陸軍航空軍の7月26日の命令[ハンディ発スパーツ原爆投下命令]の実行にあたり、重要な協力的役割を担った.トップレベルでは、グローブズ将軍が、ワシントンのアーノルド将軍のスタッフとの接触、テニアンの彼の代理(カークパトリック大佐、7月31日からはファーレル将軍)、キング提督から太平洋戦域の海軍司令官たちと原爆投下業務を調整することを任されたパ-ネル提督を通して、投下部隊全体に影響力を保持していた. ファーレル将軍は、進行中の日本への原爆投下の準備を調整するようグローブズから特命を受け、中部太平洋に到着した.ファーレルは.まずグァムに降り、ルメイ将軍(この直後に合衆国陸軍戦略航空軍参謀長に就任)とニミッツ提督と協議を行った.テニアンに移動してからは、ファーレルは、パ-ネル提督とパースンズ大尉を訪問した. ファーレルは、かなりの時間をパ-ネル提督と過ごした.パーネルは、第1技術支隊が7月の間にテニアンで行った集中的な活動について詳細に語った.同支隊は、第509部隊の他の部門と海軍の協力で、爆弾、特にリトルボーイの部品の組立とテストのための技術的能力を蓄え、緊惷時における硫黄島での再装填の能力のチェックを慎重に実施していた.更に、パースンズは、彼が新たに組織したプロジェクト技術委員会の役割についてもファーレルに語った.その役割とは、ガン型および内破型両タイプの複雑な最終テストと組立に関して、彼が計画し、陸軍航空軍の部門と協力することを援助することであった. 両タイプの爆弾の部品とアクティブ原料[ウラン]は、原爆投下部隊が実際に使用する直前に、テニアンの支隊に届いた.まず、リトルボーイのものが届いた.部品とU-235の大部分は、7月中旬にロスアラモスを出発した.それまでは、ロバート・R・ファーマン少佐(グローブスのワシントンの司令部から派遣された特別プロジェクト将校)、ジェームズ・F・ノーラン大尉(ニューメキシコ実験場の主任軍医将校)の厳重な管理下にあった。<以下未入力>

|

原爆被害調査概要(直後)

出典:宇吹暁「原爆医療法制定前の被爆者問題」( 『広島大学公開講座・被爆50年-放射線が人体に与えた影響』(広島大学、19951001)