広島大学75年史通史編目次<作業中>

内容

通 史

| 章 | 節 | 項 | ||

| 1 | 開学前史 | |||

| 1 | 前身校の創設と発展 | |||

| 1 | 広島高等師範学校 | |||

| 創設の経緯 初代校長北条時敬 第二臨時教員養成所の付設 広島文理科大学の開学の影響 |

||||

| 2 | 広島文理科大学 | |||

| 創設の経緯 施設の整備・拡張 |

||||

| 3 | 広島工業専門学校 | |||

| 創設の経緯 学科等の増設 広島工業専門学校への改称 |

||||

| 4 | 広島高等学校 | |||

| 創設の経緯 | ||||

| 広高事件―事件と発端となった教官同士の対立 | ||||

| 授業ボイコットと事後処理 | ||||

| 生徒の逮捕と処分 | ||||

| 5 | 広島女子高等師範学校 | |||

| 創設の経緯 | ||||

| 6 | 広島師範学校 | |||

| 広島県師範学校創設の経緯 | ||||

| 広島県三原女子師範学校創設の経緯 | ||||

| 広島県福山師範学校の創設と廃止 | ||||

| 官立広島師範学校の発足 | ||||

| 7 | 広島青年師範学校 | |||

| 広島県実業補習学校教員養成所創設の経緯 | ||||

| 広島県立青年学校教員養成所への改組と吉田町 への移転 | ||||

| 広島青年師範学校への昇格 | ||||

| 8 | 広島市立工業専門学校 | |||

| 創設の経緯 | ||||

| 9 | 広島県立医学専門学校 | |||

| 創設 の経緯 | ||||

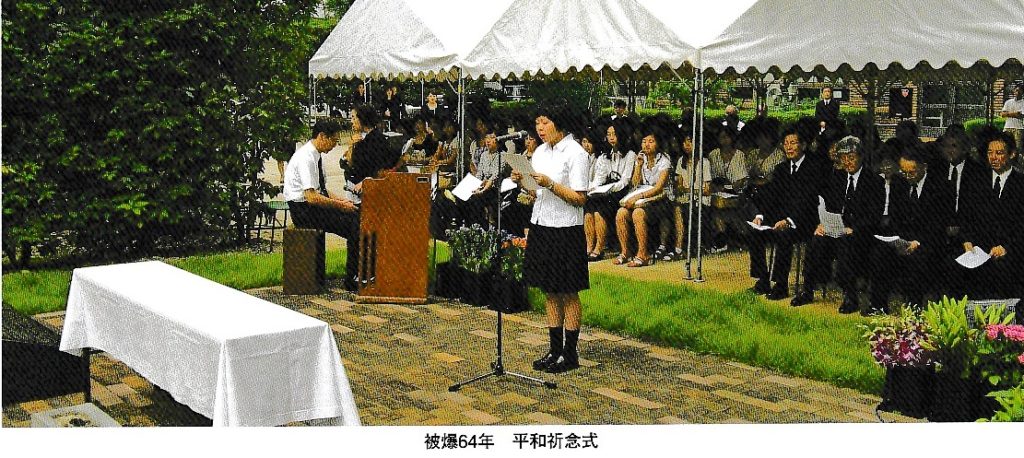

| 2 | 原爆被災 | |||

| 1 | 戦時体制の進行と前身校の状況 | |||

| 勤労動員 | ||||

| 修業年限の短縮 | ||||

| 在学徴集延期特例の見直しと学徒出陣 | ||||

| 学童疎開の実施 | ||||

| 2 | 原子爆弾による被害 | |||

| 前身校の被害状況 | ||||

| 学生の被爆状況 | ||||

| 3 | 被災校の授業再開と学校の再建 | |||

| 2 | 広島大学の開学 | |||

| 1 | 新学制の発足と広島大学の開学 | |||

| 学校教育法の制定と広島県での大学設立構想 地方移譲問題の発生と国立総合大学誘致運動の 発生 国立大学設置の11原則の決定と設置計画の見直 し 新制広島大学の設置と組織の整備 設立経費と寄付募集 | ||||

| 2 | 初代学長森戸辰男と建学の精神・構想 | |||

| 初代学長の人選と森戸学長の就任 建学の精神「自由で平和な『一つの大学』」 キャンパスの緑化とフェニックスの植樹 学章、大学歌の制定 | ||||

| 3 | 高度経済成長下の広島大学 | |||

| 1 | 医学部の設置と組織の整備 | |||

| 第1項 医学部の設置 40 広島県立医科大学(旧制)設立に至る経緯 広島県立医科大学(旧制)から広島医科大学(新 制)への転換 医学部の設置 広島市への移転と反対運動 第2項 分散キャンパスの統合・整備 キャンパスの統合 福山地区の変遷 東千田地区、千田地区の変遷 教員養成課程の再編・整理 三原分校の廃止と反対運動 第3項 大学院の設置 新制大学院の設置 学位制度の切り替え 医学研究科の設置 第4項 組織の拡充 進学者の増大と高等教育の拡張 学内の格差―講座制と学科目制 大学院および新学科の設置 第5項 組織の新設 歯学部の設置 教養部の設置 原爆放射能医学研究所(附置研究所)の設置 広島大学工業教員養成所の設置と廃止 保健管理センターの設置 | ||||

| 2 | 大学紛争 54 | |||

| 第1項 学生運動の変化 第2項 広大紛争の発生とキャンパスの封鎖 全国の状況 広大全共闘の発足と8項目要求 教養部学友会のスト決議・突入 川村学長の辞任と学部の封鎖 飯島学長の選出と団体交渉の実施 封鎖解除 | ||||

| 3 | 歴代学長と学長選挙 | |||

| 1 | 初代学長 森戸辰男 学長選考規程の制定と森戸学長の選出 森戸学長の再選 | |||

| 2 | 第2代学長 皇至道 第3項 第3代学長 川村智治郎 | |||

| 4 | 大学改革と統合移転 | |||

| 1 | 大学改革の進展 | |||

| 1 | 大学改革・統合移転計画の形成 大学改革委員会の設置と改革案の検討 仮設Ⅰの公表 将来計画特別委員会の設置と改革の着手 新キャンパス構想の出現 統合移転地の決定 63 67 「広島大学統合移転と改革についての基本構想」 の策定と文部省との折衝(1) | |||

| 2 | 統合移転計画と大学院設置計画の確定 「広島大学統合移転と改革についての基本構想」 の策定と文部省との折衝(2) 新キャンパスの面積の確定 大学院設置計画の変遷 xviii | |||

| 2 | 統合移転と組織整備76 | |||

| 1 | 統合移転の進展 | |||

| 用地の買収と移転計画の立案 移転の遅延―広島市の反対 統合移転の推進 | ||||

| 2 | 学部・大学院の整備 | |||

| 学部の新設・再編 大学院の新設・再編/学内格差の解消 | ||||

| 3 | 組織整備の進展 | |||

| 理論物理学研究所(附置研究所)の廃止 西条共同研修センターの設置 学内共同教育研究施設等の設置 | ||||

| 4 | 教員構成の変遷 | |||

| 3 | 歴代学長と学長選挙 | |||

| 第1項 第4代学長 飯島宗一 第2項 第5代学長 竹山晴夫 第3項 第6代学長 頼実正弘 第4項 第7代学長 沖原豊 | ||||

| 5 | 統合移転の完了と国立大学法人化 | |||

| 1 | 大学設置基準の大綱化への対応 90 | |||

| 将来構想検討委員会(21世紀委員会)の設置 大学設置基準の大綱化への対応 学部教育改革の実施 教養的教育改革の実施 大学院の教育・研究の整備充実 自己点検・評価委員会の活動 評価委員会への改組と「評価のグランドデザイ ン」の策定 広島大学の理念五原則の制定 副学長の設置と事務局・学生部一元化 | ||||

| 2 | 大学院講座化の進展と組織の再編 98 | |||

| 1 | 大学院重点化と独立研究科の設置 大学院組織の多様化と講座化(重点化) 国際協力研究科の設置 自然科学系研究科再編の検討 「大学院教育研究に関する全学的整備の基本方 針」の策定 先端物質科学研究科の設置 理学研究科の大学院講座化(重点化)と学部の 改組 | |||

| 2 | 文部科学省の政策転換と大学院講座化 「大学(国立大学)の構造改革の方針」(遠山プ ラン)の発表 大学院講座化の進展と学部の改組(文、教育、 学校教育、工、医、歯、生物生産) 大学院講座化の進展と学部等の改組(総科、法、 経、保健、国際研) 第3項 学部、学科等の整備 法務研究科の設置 薬学部の設置 学科、専攻等の整備 | |||

| 3 | 国立大学法人化と第1期中期目標・中期 計画の策定 | |||

| 1 | 法人化に向けた準備 108 「 | |||

| 21世紀の広島大学像マスタープラン」の策定 「21世紀の広島大学像マスタープラン」の意義 「21世紀の広島大学像マスタープラン」と独立 行政法人化との関係 法人化への対応の開始中期目標・中期計画の策定と長期ビジョン 法人化後の運営体制の構築 | ||||

| 2 | 法人化後の大学運営 | |||

| 運営組織の刷新 規則の整備 運営体制の見直し 「広島大学アクションプラン 2007」、「広島大学 アクションプラン 2008」の策定・公表 教員の人員管理の変更 教員活動状況調査データベースの運用開始 教員個人評価制度の整備 大学教員の職名変更等 運営組織の見直し | ||||

| 4 | 総合研究大学に向けた研究・教育体制の 整備 | |||

| 1 | 大型研究プロジェクトへの対応 | |||

| 21世紀COEプログラム(トップ30) 特色ある大学教育支援プログラム(特色GP) | ||||

| 2 | 研究活動活性化に向けた対応 財団法人広島大学後援会(広島大学支援財団) の設立 教官当積算校費等の配分方法の見直しと広島大 学研究支援金制度の創設 間接経費制度の創設(競争的資金の獲得) 特別研究員制度の創設 プロジェクト研究センター制度の創設 | |||

| 3 | 附置研究所、学内共同教育研究施設等の 整備 原爆放射能医学研究所の改組 統合移転後の学内共同教育研究施設等の整備 附置研究所、学内共同教育研究施設等の整備方 針の策定 国立大学の法人化に伴う再編 法人化直後の整備 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の設置 | |||

| 4 | 教育の整備 到達目標型教育プログラム(HiPROSPECTS®) の導入 到達目標型教育プログラム(HiPROSPECTS®) の概要 TOEIC®IPテスト全学実施の開始 「教養的教育」から「教養教育」への名称変更、 授業時間の変更 総合科学研究科設立に伴う教養教育体制の確認 アクセシビリティ支援(障害のある学生への就 学支援)の推進 | |||

| 5 | 国際交流 国際交流の本格化 留学生の増加 大学・研究機関との国際交流協定 INU (国際大学ネットワーク)への加盟 国際戦略の策定 | |||

| 6 | 入試制度の改革 フェニックス入学制度 AO選抜の導入 | |||

| 7 | 同窓会組織の整備 同窓会組織の状況 広島大学同窓会の設立 広島大学校友会の設立 | |||

| 5 | 移転後のキャンパス整備 139 | |||

| 1 | 東広島キャンパスの整備 施設建設の状況 創立50周年記念会館(サタケメモリアルホール) の建設 フェニックスタワー(シンボル塔)の設置 施設整備基本計画の策定 | |||

| 2 | 霞キャンパスの整備 | |||

| 3 | 東千田キャンパスの整備 | |||

| 4 | 附属学校園の移転問題 | |||

| 6 | 歴代学長と学長選挙・学長選考 | |||

| 第1項 第8代学長 田中隆荘 第2項 第9代学長 原田康夫 第3項 法人化後の学長選考規則の制定 第4項 第10代学長 牟田泰三 | ||||

| 6 | グローバル化の中の広島大学 142 | |||

| 1 | 長期計画の策定と管理運営機構の改革 149 | |||

| 1 | 長期計画等の策定 「広島大学の長期ビジョン―10年から15年後の 広島大学像―」 第2期中期目標・中期計画の策定 機能強化に向けた大学改革の推進、「行動計画 2012」の策定 研究大学強化促進事業、スーパーグローバル大 学創成支援事業と広島大学改革構想 教育・研究活動のモニタリングシステム(AKPI® 等)の構築 第3期中期目標・中期計画の策定 広島大学新長期ビジョン/SPLENDOR PLAN 2017の策定 広島大学憲章、広島大学行動規範の制定 第4期中期目標・中期計画の策定 xx | |||

| 2 | 管理運営体制の整備 運営支援体制の再編 大学院の再編に伴う運営体制の見直し | |||

| 3 | 教員人事制度の改革 ポイント制の導入 人件費の全学管理化 テニュア・トラック制の採用 | |||

| 4 | 教員個人評価制度の改革 評価制度の改革 教員個人評価制度の改善 | |||

| 5 | 財務基盤強化に向けた取り組み 運営費交付金の状況 競争的資金獲得戦略室の設置 「競争的資金獲得戦略」、「外部資金獲得戦略」 の策定 間接経費(基礎研究促進費)の新設 広島大学基金の創設 各種基金の創設 ネーミングライツ制度の導入 | |||

| 6 | 広報体制の強化 学長定例記者会見の開始 広報誌 公式ウェブサイトの充実とSNSの活用 積極的な国際広報の開始 | |||

| 2 | 学術院の創設と教育・研究組織の再編・ 整備 | |||

| 1 | 学術院の創設 167 | |||

| 法人化前後の教育組織・研究組織の分離構想 法人化直後の取り組み 浅原学長の下での改革構想の策定 工学研究院、医歯薬保健学研究院の設置 分離構想の再浮上と学術院の設置 | ||||

| 2 | 大学院の再編 | |||

| 再編計画の策定 統合生命科学研究科、医系科学研究科の設置 人間社会科学研究科、先進理工系科学研究科の 設置 | ||||

| 3 | 研究科、学部、学科等の再編・整備 | |||

| 医歯薬保健学研究科の設置 工学研究科の改組 教育学研究科の改組と教職大学院の設置 総合科学部国際共創学科の設置 情報科学部の設置 工学部の改組 学科、専攻等の整備 | ||||

| 4 | 病院の整備 | |||

| 霞キャンパスの整備と病院の充実 指定医療機関への指定 高度被ばく医療支援センター、原子力災害医 療・総合支援センターの指定 | ||||

| 5 | 附置研究所・学内研究所等の整備 | |||

| 共同利用・共同研究拠点制度と認定 教育関係共同利用拠点制度と認定 | ||||

| 6 | 学内共同教育研究施設等の整備 Town & Gown 構想の推進 | |||

| 3 | 国際化の推進とスーパーグローバル大学 創成支援事業 | |||

| 第1項 主要事業の展開 「広島大学国際戦略」の策定 185 国際交流拠点(MIRAI CREA)の建設 アリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経 営大学院広島大学グローバル校の誘致 第2項 組織の整備 国際センターの設置 国際担当理事の配置 グローバル化推進室の設置 森戸国際高等教育学院の設置 グローバル化機構の設置 第3項 海外の大学等との交流の拡充 国際交流協定の締結促進 国際共同学位(ジョイント・ディグリー、ダブ ル・ディグリー)取得環境の整備 海外拠点・海外校友会の拡充 第4項 留学制度の拡充 留学生の増加 HUSAプログラム―海外協定大学への交換留学 STARTプログラム、START+プログラムの開始 e-START、e-START+プログラムの開始 AIMS-HUプログラム 広島大学森戸国際高等教育学院3+1プログラム xxi | ||||

| 4 | 研究力の強化 192 | |||

| 第1項 研究拠点の育成 プロジェクト研究センター インキュベーション研究拠点、自立型研究拠点 最先端国際プロジェクト ネットワーク型研究拠点 未来共創科学研究本部の設置 第2項 他機関との連携 理化学研究所広島大学共同研究拠点の設置 国立特別支援教育総合研究所西日本ブランチ広 島オフィスの設置 第3項 優れた大学教員の確保・育成に向けた取 り組み DP・DR制度の創設 国際公募の開始、テニュア・トラック制の全面 採用 若手研究者の採用拡充と研究環境の整備 クロスアポイントメント制度 | ||||

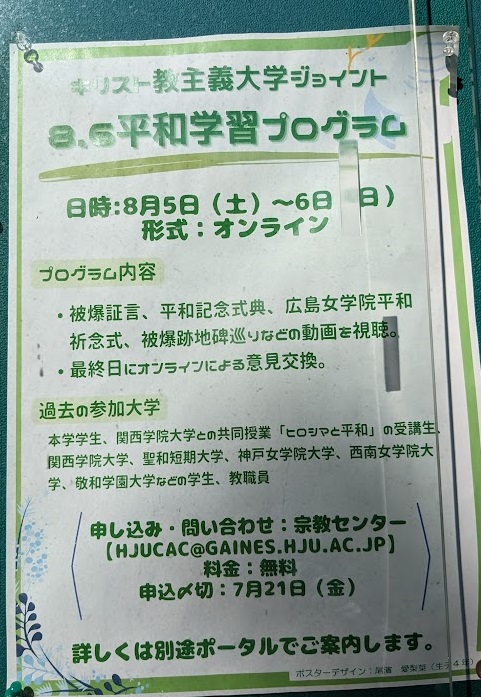

| 5 | 平和科目の設置と教養教育改革 202 | |||

| 教養教育改革の実施/平和科目の必修化 平和レポート優秀者と平和バッグデザイン優秀 賞受賞者の表彰式 学術院創設に伴う教養教育改革 シラバスの改善(授業科目ナンバリングの導入 /英語化) クォーター制の導入 | ||||

| 6 | 社会状況の変化への対応 | |||

| 第1項 産学連携の推進 205 産学・地域連携センターの設置と発展的解消 オープンイノベーション事業本部の設置 共同研究講座制度の創設 共創研究所制度の創設 社会・産学連携の取り組みと実績 | ||||

| 第2項 男女共同参画 広島大学男女共同参画宣言の策定と男女共同参 画推進室の設置 仕事と子育ての両立の推進 学内保育施設の整備・学童保育の開始 女性の教員および管理職の増加に向けた取り組 み 広島大学女性研究者奨励賞の創設 広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」の 創設 | ||||

| 第3項 不正防止体制の整備 研究費等の不正使用防止のための体制・ルール 等の整備 「広島大学における科学者の行動規範」の制定 防止体制の強化 コンプライアンス教育の開始 | ||||

| 第4項 情報サービスの整備・拡充 情報セキュリティー対策の徹底とISMS認証の 取得 マイクロソフト社との包括ライセンス契約の開 始 「情報セキュリティ対策基本計画」の策定 全学統一ID基盤導入 情報セキュリティインシデント対応訓練の開始 情報化戦略体制の構築 広島大学DX推進基本計画 | ||||

| 第5項 研修制度の整備 全学FD活動の構想と展開 新採用教員を対象とした研修制度の見直し | ||||

| 第6項 ハラスメントへの対策 | ||||

| 第7項 東日本大震災および福島第一原子力発電 所事故への対応 医療活動支援等 被災学生への修学支援 学生ボランティアの派遣 福島の復興に向けた医療支援の継続 | ||||

| 第8項 平成26年8月豪雨による広島市の土砂災 害への対応 | ||||

| 第9項 平成30年7月豪雨災害への対応 大学の被災状況 大学の対応 医療支援 授業再開への取り組み 留学生等への対応 学生ボランティア xxii | ||||

| 第10項 新型コロナウイルス感染症への対応 授業の円滑な実施 学生への経済支援 新型コロナウイルスの拡大防止策への協力 病院の対応 | ||||

| 7 | キャンパスの整備 225 | |||

| 第1項 長期計画の策定 マスタープランの策定 広島大学インフラ長寿命化計画の策定 第2項 東広島キャンパスの整備 留学生宿舎の整備 「学生プラザ」の建設 「福山通運小丸賑わいパビリオン」の建設 令和4年度以降の新施設 第3項 霞キャンパスの整備 第4項 東千田キャンパスの整備 第5項 附属学校園の再編・統合・移転計画案の 策定 第6項 施設の廃止 天水職員宿舎 附属臨海教育場・医学部ヨット部艇庫 | ||||

| 8 | 歴代学長と学長選考 | |||

| 第1項 学長選考規則等の改正 学長選考規則等の改正(平成20年) 学長選考規則等の改正(平成26年) 学長選考規則等の改正(令和3~4年) 第2項 第11代学長 浅原利正 第3項 第12代学長 越智光夫 | ||||

| 7 | 学生生活の変遷 | |||

| 1 | 学生生活の実態 242 | |||

| 1 | 入学、修学、就職・進学の状況 入試競争率の変化 入学者の出身地 学生の男女比率 修学の状況 卒業後の進路 | |||

| 2 | 生活状況 住居の状況 収入の状況 勉学、サークル活動 | |||

| 2 | 学生団体 250 | |||

| 1 | 大学紛争前 教養部学友会の発足 学部自治組織の結成状況 体育会の設立 | |||

| 2 | 大学紛争後 自治組織、課外活動団体の再編 | |||

| 3 | 大学祭、オリエンテーション・キャンプ 253 | |||

| 1 | 大学祭 草創期~大学紛争前 新入生歓迎行事から教養部祭へ 大学紛争後の大学祭、六月祭の開始 統合移転後の大学祭、ゆかた祭り | |||

| 2 | 学部祭 霞祭 E-storm(東雲祭、学校教育学部祭) 東部大学祭 水畜産学部祭・生物生産学部祭 政経学部祭 工学部祭 文学部祭 理学部祭 西条祭 千田祭、森戸祭 | |||

| 3 | オリエンテーション・キャンプ 全学オリエンテーション・キャンプの開始 全学オリエンテーション・キャンプの展開 全学オリエンテーション・キャンプの廃止、学 部別オリエンテーション・キャンプの開始 | |||

| 4 | 施設 | |||

| 1 | 課外活動施設 | |||

| 統合移転前の状況 | ||||

| 統合移転に伴う整備 | ||||

| 2 | 統合移転前の学生寮 | |||

| 各学生寮の概要 | ||||

| 広島学生会館 | ||||

| 青雲寮の建設と学寮の再編 | ||||

| 新寮建設計画の中止 | ||||

| 水道光熱費の寮生負担問題 | ||||

| 在広学生寮の閉鎖 | ||||

止