『日本共産党の100年1922-2022』目次(概要)<作業中>

| 章 |

|

|

|

| 1 |

|

日本共産党の創立と戦前の不屈の活動(1922~45) |

|

|

|

|

|

| 2 |

|

戦後の十数年と日本共産党(1945~61) |

|

|

|

|

|

| 3 |

|

綱領路線の確立以後(1)―1960~70年代― |

|

|

1 |

綱領路線にもとづく各分野での開拓的な努力 |

|

|

2 |

ソ連、中国・毛沢東派の干渉とのたたかい |

|

|

|

ケネディ政権と各個撃破政策/ソ連共産党の干渉とたたかって//毛沢東との会談とコミュニケの破棄//1968年の北朝鮮訪問―「南進」問題の誤りをただす/チェコスロバキア侵略への厳しい批判(1968年) |

|

|

3 |

日本共産党の「第一の躍進―1960年代末~70年代」 |

|

|

|

第11回大会。発達した資本主義国での革命(1970年)//沖縄人民党の日本共産党への合流/第12回大会と民主連合政府綱領の提案/// |

|

| 4 |

|

綱領路線の確立以後(2)―1980~90年代― |

|

|

1 |

「オール与党」体制とのたたかい―1980年代 |

|

|

|

「社公合意」と革新懇運動の提唱////// |

|

|

2 |

覇権主義とのたたかいとソ連・東欧の支配体制の解体 |

|

|

|

ソ連のアフガニスタン侵略と大国主義・覇権主義とへの批判/世界平和と核兵器廃絶をめぐる国際論争/「新しい思考」路線と干渉主義に抗して/北朝鮮の国際的無法、中国・天安門事件と党の立場/東欧諸国の激動にさいして//歴史的巨悪の党、ソ連共産党の解体を歓迎/ |

|

|

3 |

1980年代の政治状況と日本共産党の「第二の躍進」 |

|

|

|

湾岸戦争と自衛隊の海外派兵////日米安保の地球的規模への拡大、海外派兵立法とのたたかい// |

|

|

4 |

世界の平和秩序をきずく課題と野党外交のはじまり |

|

|

|

ソ連解体後の世界とアメリカの「一国覇権主義」/中国共産党との関係正常化/アジア外交の積極的展開/ |

|

| 5 |

|

綱領路線の確立以後(3)―2000年代~今日― |

|

|

1 |

「二大政党づくり」とのたたかい―2000年代 |

|

|

|

///「国連憲章を守れ」の国際世論と党の平和外交の発展//// |

|

|

2 |

「第三の躍進」とかつてない統一戦線の発展―2010年代 |

|

|

|

/東日本大震災・福島原発事故―「苦難軽減」の立法の精神で奮闘//世界のすべての国ぐにが世界政治の主人公に//戦争法(安保法制)反対の国民的闘争と市民と野党との共闘の発展//核兵器廃絶への新しい大国主義・覇権主義とのたたかい/激動するアジア情勢と野党外交/「新版 資本論」の刊行/ |

|

|

3 |

世界と日本の激動のなかで―2020年代 |

|

|

|

//////////// |

|

|

4 |

むすび―党創立100周年を迎えて |

|

|

|

//////////// |

|

|

|

|

|

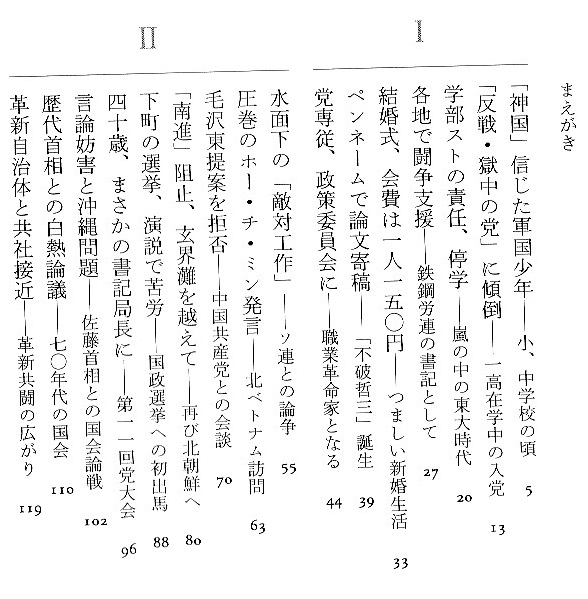

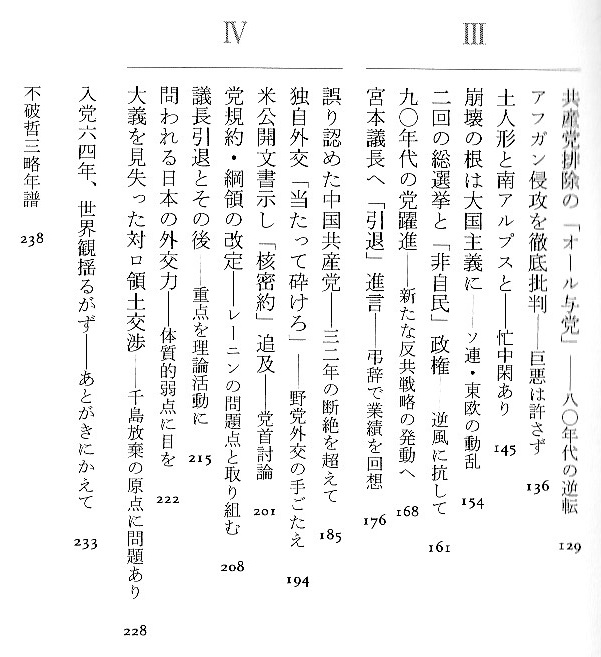

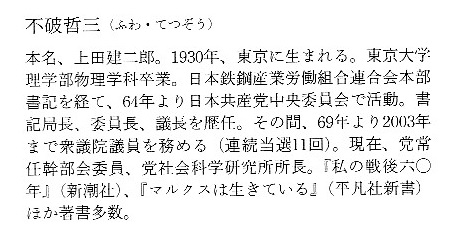

『不破哲三 時代の証言』(不破哲三、中央公論新社、20110325)

内容<作業中>

止

『核兵器全面禁止と原水禁運動』(日本共産党中央委員会出版局、1973/11/18)

内容

| 章 |

|

|

|

核実験禁止、核兵器全面禁止問題についての日本共産党の基本的見解 宮本委員長の記者会見 7 |

|

|

核保有5カ国への日本共産党中央委員会の書簡 13 |

|

|

核問題についての各国共産党・労働者党への手紙 21 |

|

|

核兵器禁止をめぐる問題 「日本共産党第11回大会第11回中央委員会総会での不破書記長の報告」から 24 |

|

|

|

|

| 1 |

核兵器全面禁止と日本共産党の立場 |

|

|

核兵器の全面禁止――今日の情勢とその意義 西沢富夫常任幹部会委員にきく 35 |

|

|

核問題と日本共産党の態度 「党本部勤務員全員集会での不破書記長の報告」から 47 |

|

|

核実験問題と日本共産党の態度 上田耕一郎 63 |

|

|

|

|

| 2 |

米核戦略と核開発競争 |

|

|

核兵器全面禁止協定こそ核開発競争の悪循環を断ち切る道 西沢舜一 71 |

|

|

米の核戦略と核開発競争 井出洋 84 |

|

|

環境の放射能汚染と核兵器全面禁止の重要性 浅見善吉 96 |

|

|

《補》米核戦力の現状-核兵器開発競争悪循環の起動力 田中一郎 104 |

|

|

|

|

| 3 |

国会での「核決議」と日本共産党 |

|

|

核兵器の全面禁止を核保有国に要求を 金子満広議員の衆議院本会議での反対討論 139 |

|

|

「核決議案」と日本共産党-衆参両院での経過をめぐって 143 |

|

|

〔資料〕

1 共産党・革新共同が衆議院に提案した決議案 154

2 衆議院の4党決議 154

3 共産党が社会党との協議で提案した決議案(参議院)155

4 4党提案、共産党賛成の参議院決議 156 |

|

|

|

|

| 4 |

自民党政府の核政策と中間政党の共産党攻撃を批判する |

|

|

自民党政府の核兵器政策批判 西沢優 159 |

|

|

米の核戦争政策に追随、加担してきた自民党 河邑重光 179 |

|

|

米の核のカサ容認、原水禁運動妨害の民社党 竹林信夫 187 |

|

|

公明党の原水禁運動への態度とわが党への根拠のない批判 金子満広 193 |

|

|

核問題での社会党の非難にこたえて 日本共産党 202 |

|

|

|

|

| 5 |

原水禁運動の組織的統一のために |

|

|

原水爆禁止運動の組織的統一を実現するための協議の申し入れ 日本共産党中央委員会 207 |

|

|

原水爆禁止運動の現段階と統一問題 金子満広 211 |

|

|

原水禁運動の原点と「いかなる国」問題 岡崎万寿秀 230 |

|

|

《補》原水禁運動の原点と分裂の経過 246 |

|

|

|

|

| 6 |

被爆者救援の緊急性 |

|

|

「被爆者援護法案」実現を 政府への申し入れ書 261 |

|

|

原子爆弾被爆者等援護法案(要綱)日本共産党 263 |

|

|

被爆者救援運動と原水爆禁止運動 津川久義 280 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

止

『世界政治―論評と資料』1985年(日本共産党中央委員会)

| 号 |

発行月 |

記事名 |

| 684 |

|

|

| 685 |

01 |

日ソ両党首脳会談の画期的意義(聴涛弘) |

| 686 |

02 |

核兵器廃絶言明を実行し大問題に解決を |

| 687 |

02 |

核兵器全面禁止・廃絶のために ヒロシマ・ナガサキからのアピール |

| 688 |

03 |

核兵器廃絶の巨大な国際的共同へ―「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」支持国際署名について―(佐藤光男) |

| 689 |

03 |

核兵器廃絶こそ死活の緊急課題 |

| 690 |

04 |

ソ連・チェルネンコ書記長の訃報に接して(宮本顕治) |

| 691 |

04 |

現地ルポ:ベルギー反核運動を見る(加藤長) |

| 692 |

05 |

核戦争阻止・核兵器廃絶をめざして―世界反核平和運動の現状と問題点(立木洋) |

| 693 |

05 |

|

| 694 |

06 |

|

| 695 |

06 |

|

| 696 |

07 |

核兵器全面禁止・廃絶の国際協定の今日的意義―米ソ交渉の問題点にもふれて(「赤旗」主張) |

| 696 |

07 |

《てい談》「赤旗」記者は語る:世界の反核運動を取材して(増田紘一・緒方靖靖夫・宮前忠夫) |

| 697 |

07 |

SDI問題と核兵器廃絶の課題(「赤旗」主張) |

| 698 |

08 |

|

| 699 |

08 |

|

| 700 |

09 |

原水爆禁止世界大会の大きな成果とその意義(聴涛弘) |

| 701 |

09 |

|

| 702 |

10 |

「核戦争を阻止し、核兵器全面禁止・廃絶を実現するたたかい―国際シンポジウムについての各国党の反響」 |

| 703 |

10 |

|

| 704 |

11 |

|

| 705 |

11 |

いまこそ「核兵器廃絶」合意の具体化を―米ソ交渉の現段階について(「赤旗」論文) |

| 706 |

12 |

|

| 707 |

12 |

米ソ首脳会談と反核・平和勢力の任務―米ソ首脳会談を論ず(「赤旗」論文) |

止

書誌(日本共産党中央委員会編・刊)<作業中>

| 発行年月日 |

書名 |

頁数 |

備考 |

|

|

|

|

| 1961 |

政治宣伝資料 |

526 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1964 |

|

|

|

| 0525 |

平和運動の理論的諸問題 |

376 |

|

| 0720 |

部分核停条約と日本共産党 |

151 |

|

| 0815 |

革命文学への道標 |

376 |

|

| 1020 |

ソ連共産党中央委員会の書簡にたいする日本共産党中央委員会の返書 |

131 |

|

| 1965 |

|

|

|

| 0618 |

修正主義者のいきつくところ 「日本のこえ」批判 |

312 |

|

| 0724 |

ベトナム問題と日本共産党 |

334 |

|

| 1966 |

|

|

|

| 0915 |

復活する日本軍国主義 |

373 |

|

| 1101 |

自主独立の日本共産党10問10答 |

31 |

|

| 1967 |

|

|

|

| 0522 |

極左日和見主義者の中傷と挑発 |

110 |

|

| 0615 |

前進する平和運動 |

249 |

|

| 1010 |

小選挙区制のからくり |

32 |

|

| 1968 |

|

|

|

| 0115 |

動きだした日米共同声明 |

32 |

|

| 0423 |

ベトナム人民の最後の勝利をめざし、いっそう支援をつよめよう |

32 |

|

| 0502 |

民主連合政府とはどんな政党か |

8 |

|

| 1969 |

|

|

|

| 0210 |

安保闘争 60年の教訓 |

252 |

|

| 0510 |

統一戦線運動の経験 60年から70年へ |

350 |

|

| 0619 |

共産党国際会議の問題 |

133 |

|

| 1123 |

真の革新政党とは |

130 |

|

| 1201 |

国民がのぞむ教育 日本の教育はこれでよいか |

32 |

|

| 1212 |

総選挙の争点と共産党の5大政策 |

140 |

|

| 1970 |

|

|

|

| 0225 |

部落解放運動とイデオロギー問題 |

254 |

|

| 0410 |

1970年と日米共同声明 |

164 |

|

| 0725 |

4次防と自衛隊 |

287 |

|

| 0730 |

日本革命とマルクス・レーニン主義 |

166 |

|

| 1203 |

新しい日本をめざして 日本共産党綱領のはなし |

48 |

|

| 1218 |

共産党の理念と政策 |

190 |

|

| 1971 |

|

|

|

| 0905 |

ニクソンとアメリカ帝国主義 |

46 |

|

| 0925 |

日中問題と日本共産党 |

77 |

|

| 1225 |

司法の反動化 |

284 |

|

| 1972 |

|

|

|

| 0218 |

ニクソンとインドシナ |

211 |

|

| 1010 |

8中総決議と「政策大綱」 |

32 |

|

| 1110 |

こどもにあすへの希望をあたえる教育 |

16 |

|

| 1115 |

反共宣伝をきる |

48 |

|

| 1122 |

いのちとくらしをまもり住みよい国土をつくる総合計画 日本共産党の提案 |

32 |

|

| 1973 |

|

|

|

| 0311 |

革新統一戦線の探求 |

354 |

|

| 0708 |

第2次土地改革の具体的構想 日本共産党の提案 |

54 |

|

| 1020 |

新日和見主義批判 |

215 |

|

| 1020 |

民主連合政府綱領についての日本共産党の提案 |

22 |

|

| 1118 |

核兵器全面禁止と原水禁運動 |

287 |

|

| 1974 |

|

|

|

| 0301 |

民主連合政府綱領についての日本共産党の提案 |

32 |

|

| 0520 |

参議院選挙での争点と日本共産党の4大基本政策 |

103 |

|

| 0531 |

安保条約をなくし 平和・中立の日本を |

16 |

|

| 0603 |

日本共産党の教育政策と教師論 |

61 |

|

| 0617 |

日本共産党がめざす3つの自由 |

16 |

|

| 0624 |

民主連合政府で日本はこうなる 『文芸春秋』の覆面グループへの反論 |

23 |

|

| 1221 |

社会主義協会向坂派批判 |

453 |

|

| 1975 |

|

|

|

| 0405 |

地方自治体と人件費問題 日本共産党の見解 |

32 |

|

| 0520 |

住民本位の行政と自治体労働者 共産党の提言と批判者への反論 |

71 |

|

| 0528 |

日本の未来をひらく 科学的社会主義 |

439 |

|

| 1013 |

宗教と日本共産党 |

113 |

|

| 1976 |

|

|

|

| 0622 |

自由と民主主義の宣言〔案〕 |

39 |

|

| 0710 |

日本共産党紹介 |

222 |

|

| 0924 |

日本共産党の訴え、基本政策、政権構想 |

160 |

|

| 1105 |

総選挙にのぞむ日本共産党の政綱 |

32 |

|

|

|

|

|

| 1978 |

|

|

|

| 0530 |

民主集中制と近代政党 |

134 |

|

| 0627 |

安保・核戦略下の危険な現実 |

16 |

|

|

|

|

|

| 1980 |

|

|

|

| 1220 |

日本の安全保障への道 日本共産党の独立、平和、自衛の政策 |

256 |

|

| 1981 |

|

|

|

| 0615 |

核もち込み許さず 非核三原則の堅持と安保廃棄の国民運動を |

32 |

|

| 1982 |

|

|

|

| 1017 |

老人福祉の向上と共産党 |

16 |

|

| 1983 |

|

|

|

| 1130 |

非同盟・中立・自衛の政策こそ日本の平和と安全を保障する道 |

32 |

|

|

|

|

|

| 1985 |

|

|

|

| 0615 |

80年代の統一戦線運動と日本共産党 |

342 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

止

日本共産党(国際問題)重要論文集

| 発行年月日 |

書名 |

収録記事 |

備考 |

|

以下:日本共産党中央委員会出版局編・発行 |

| 19650210 |

日本共産党重要論文集1・上 |

ソ連共産党中央委員会の書簡にたいする日本共産党中央委員会の返書 |

他5編 |

| 19650210 |

日本共産党重要論文集1・下 |

ケネディとアメリカ帝国主義/現代修正主義者の社会民主主義政党論 |

4 |

| 19661019 |

日本共産党重要論文集2 |

テ・チモフェーエフとアメリカ帝国主義/修正主義者のいきつくところ―志賀らの「論拠」に反論する |

10編 |

| 19661019 |

日本共産党重要論文集3 |

アメリカ帝国主義に反対する国際統一行動と統一戦線を強化するために |

6 |

| 19670215 |

日本共産党重要論文集4 |

紅衛兵の不当な非難に答える |

8 |

| 19670820 |

日本共産党重要論文集5 |

極左日和見主義者の中傷と挑発 |

5 |

| 19680210 |

日本共産党重要論文集6 |

西沢隆二の「詩」と真実―反党盲従分子の低劣なる党攻撃の正体 |

10 |

| 19690910 |

日本共産党重要論文集7 |

今日の毛沢東路線と国際共産主義運動/チェコスロバキアへの5カ国軍隊の侵入問題と科学的社会主義の原則の擁護 |

20 |

| 19720628 |

日本共産党重要論文集8 |

ニクソンとアメリカ帝国主義/大国主義的干渉の新たな宣言 |

16 |

| 1975 |

日本共産党国際問題重要論文集9 |

われわれの反論―アルゼンチン共産党のわが党への批判とソ連共産党のその「転載」にたいして/科学的社会主義と言論・表現の自由―ソルジェニツィン問題にかんするわれわれの見解 |

15 |

| 1978 |

日本共産党国際問題重要論文集10 |

千島問題と社会主義の大義/日中友好の原則と革命運動での相互不干渉の問題/国際的な人権問題について |

10 |

| 19810213 |

日本共産党国際問題重要論文集11 |

|

|

| 19820601 |

日本共産党国際問題重要論文集12 |

|

|

|

|

|

|

止

『日本共産党の70年』(日本共産党中央委員会、新日本出版社刊)

『日本共産党の70年』目次(第12章 1990年代初頭の運動―体制選択論に抗し、党の歴史と路線を掲げて)

| 頁 |

|

|

| 364 |

90年代幕開けの総選挙と日本共産党 |

|

|

〈東欧の激変を利用した体制選択論攻撃、総選挙の結果〉 |

|

|

〈特別国会の開幕、第二次海部内閣の発足と日米首脳会談〉 |

|

| 367 |

総選挙の総括と八中総、社会主義をみる三つの見地の必要性 |

|

|

〈バルト3国問題と「新しい思考」路線の破たんの急速な進行、『平社』誌の廃刊〉 |

|

|

〈ルーマニア問題への疑問と中傷にたいして〉 |

|

| 371 |

海部内閣の反動攻勢と党と国民のたたかい |

|

|

〈消費税をめぐる攻防と「消費税をなくす全国の会」の発足〉 |

|

|

〈コメ輸入「自由化」、小選挙区制・政党法の導入策動に反対して〉 |

|

|

〈盧泰愚大統領訪日、国際メーデー百周年、京都府知事選挙など〉 |

|

|

〈第19回党大会の成功をめざす「月間」,創造的理論的活動と反共攻撃への反撃〉 |

|

|

〈ソ連の混迷とソ連共産党第28回大会、アメリカのあたらしい世界戦略〉 |

|

| 317 |

科学的社会主義の生命力しめした第19回党大会 |

|

|

〈大会後の「週刊朝日」問題、宮本論文「歴史にそむく潮流に未来はない」〉 |

|

|

〈「大会記念特別月間」の継続と日和見主義とのたたかい〉 |

|

| 383 |

イラクのクウェート侵略と日本の貢献策をめぐるたたかい |

|

|

〈「平和協力法」をめぐる論戦〉 |

|

|

〈愛知県参議院補欠選挙での健闘、「平和協力法」案の廃案、沖縄県知事選での勝利〉 |

|

| 386 |

2中総.領土交渉への提言、カンボジア問題、国連の武力行使容認決議と党の対応 |

|

|

〈地方議会全国集会―前衛党らしい党づくりの先頭に〉 |

|

|

〈カンボジア、ベトナム両党との会談、パリ協定〉 |

|

|

〈金丸.田辺の北朝鮮訪問、「日ソ領土交渉にあたっての提言」〉 |

|

|

〈国連安保理の武力行使容認決議678号と戦費支出反対のたたかい〉 |

|

|

〈ドイツの統一と全欧安保協力会議〉 |

|

| 391 |

ソ連問題の攻勢的解明、湾岸問題の平和的解決のためのたたかい |

|

|

〈バルト三国へのソ連の軍事介入、新春大演説会〉 |

|

|

〈湾岸問題-フランス和平提案と党の対応〉 |

|

|

〈湾岸戦争勃発と自衛隊機派遣策動反対のたたかい〉 |

|

| 394 |

湾岸戦争の終結とアメリカへの戦費追加支出問題 |

|

|

〈湾岸戦争早期解決をもとめる運動の高揚と党の積極的対応〉 |

|

|

〈湾岸戦争の教訓〉 |

|

|

〈自公民連合、多国籍軍への90億ドル支出を強行〉 |

|

| 397 |

いっせい地方選挙、ゴルバチョフソ連大統領の来日をめぐって |

|

|

〈いっせい地方選挙前半戦のとりくみとその結果〉 |

|

|

〈いっせい地方選挙後半戦のとりくみと評価〉 |

|

|

〈ゴルバチョフソ連大統領の来日と覇権主義への無反省〉 |

|

| 401 |

掃海艇中東派遣の強行、第120国会と翼賛型政治の進行 |

|

|

〈鈴木都政の与党に変身した社会党〉 |

|

| 403 |

3中総、小選挙区制などをめぐる情勢の緊迫と「党を学び、語る」運動の前進 |

|

|

〈憲法の平和原則の先駆性を強調〉 |

|

|

〈反共反撃を戦略的課題として強調した三中総〉 |

|

|

〈小選挙区制など反動政策の策動とのたたかい、「政界再編」論にたいして〉 |

|

|

〈全国革新懇結成十周年、全労連第五回大会〉 |

|

|

〈ロンドン・サミットとソ連の経済的屈服〉 |

|

| 408 |

ソ連共産党の解体を歓迎した常幹声明 |

|

|

〈巨悪の党の解体を歓迎した常幹声明と反共反撃〉 |

|

|

〈バルト三国の独立、ANC大会と日本の民主運動への干渉〉 |

|

| 412 |

小選拳区制など「政治改革」三法案の廃案と海部内閣の退陣 |

|

|

〈証券不正事件と「バブル経済」の国際的国内的背景〉 |

|

|

〈雲仙・普賢岳災害問題、PKO法案継統審議へ〉 |

|

| 415 |

第二回全国協議会-社会発展の客観的条件は成熟、党の前進で主体的条件の形成を |

|

|

〈「比例を軸に」した活動の具体化〉 |

|

| 418 |

宮沢政権の成立、自衛隊海外派兵法反対のたたかい |

|

|

〈宮沢政権と三つの危険性〉 |

|

|

〈自・公両党によるPKO法案の強行「採決」〉 |

|

|

〈日蓮正宗総本山の創価学会破門、田辺執行部と竹下派との連合路線〉 |

|

| 421 |

科学的社会主義の世界的な運動の発展のために |

|

|

〈フィリピンの米軍基地撤去〉 |

|

|

〈科学的社会主義から逸脱したゆがんだ体制-ソ連邦の崩壊〉 |

|

|

〈ソ連共産党の外国党への資金援助の発覚〉 |

|

| 424 |

参議院選挙躍進をめざす政策と活動、「赤旗」の紙面改革と「大運動」 |

|

|

〈アメリカの一国覇権主義と日米首脳会談〉 |

|

|

〈「参議院選挙の基本政策」と「政治・組織方針」、画期的な「赤旗」紙面改革〉 |

|

| 426 |

金権腐敗政治の一掃と自民党政治の古い枠組みの打破をめざして |

|

|

〈リクルート、「共和」、佐川急便など一連の疑惑の追及〉 |

|

|

〈参院奈良補選の結果と体制選択論への反撃、社会主義のもとでの国有化問題の解明〉 |

|

|

〈参院沖縄選挙区での革新共闘問題〉 |

|

|

〈小沢調査会の「提言」(素案)と米国防総省「国防計画指針」〉 |

|

| 431 |

参院選躍進のため体制選択論打破を重視した六中総 |

|

|

〈「納税者憲章」、労働基準法改正、コメ輸入「自由化」問題などでの政策発表〉 |

|

|

〈体制選択論論破の「四つの観点」、『紹介 日本共産党』の刊行〉 |

|

|

〈党地方議員全国集会、沖縄県議選の失敗と体制選択論への反撃の重要性〉 |

|

| 434 |

自衛隊海外派兵法の強行と党のたたかい |

|

|

〈PKO法案「修正」など自民党の策動〉 |

|

|

〈自公民による「再修正」案の提出と強行採決〉 |

|

|

〈再開された政治改革協議会での自民党の策略と社公民の妥協〉 |

|

|

〈農水省の[新政策]への批判〉 |

|

| 439 |

スターリンの大量弾圧の犠牲となった同志への哀悼、一連の国際問題と党の対応 |

|

|

〈旧ユーゴスラビアの民族紛争〉 |

|

|

〈地球サミットと日本共産党の見解.ミュンヘン・サミット〉 |

|

|

〈山本、杉本.国崎への哀悼、社会党へのソ連の「財政援助」の発覚〉 |

|

| 441 |

党創立七十周年の年―躍進の土台をきずいた参院選 |

|

|

〈党創立七十周年を記念して〉 |

|

|

|

|

止

『日本共産党の70年』(日本共産党中央委員会、新日本出版社刊)

『日本共産党の70年』目次(第11章 80年代後半の運動l反核国際統一戦線と非核の政府をめざして)

| 頁 |

|

|

| 234 |

第二次大戦終戦40周年の歴史的教訓に立って-第17回党大会 |

|

|

〈覇権主義の克服を綱領上の課題に〉 |

|

|

〈国家機密法を廃案に〉 |

|

| 242 |

86年1月のゴルバチョフ提案、フィリピン人民の闘争 |

|

|

〈マルコス独裁政権の崩壊〉 |

|

| 244 |

天皇・天皇制美化との闘争、「前川リポート」と東京サミット |

|

|

〈「非核の政府を求める会」の結成〉 |

|

| 246 |

国政選挙の得票目標と闘争方針のあたらしい発展―綱領的見地に立って |

|

|

〈多数者革命めざす選挙闘争方針―第17回党大会2中総〉 |

|

|

〈地域セクト主義の克服を提起した3中総〉 |

|

| 248 |

謀略的衆参同時選挙をめぐる闘争 |

|

|

〈安全保障会議設置法と定数是正問題〉 |

|

|

〈中曽根による反共デマ攻撃、「死んだふり」解散と86年衆参同時選挙〉 |

|

| 252 |

自民党300議席での「反動的プログラム」具体化とその矛盾 |

|

|

〈衆参同時選挙の総括―4中総〉 |

|

|

〈新自由クラブの解党、中曽根の「86年体制」論〉 |

|

|

〈300議席のおごりと自民党政治への内外世論の反発〉 |

|

| 256 |

日ソ両党定期協議、「機関紙拡大月間」と党風改善の「必携文書」 |

|

|

〈不破・ゴルバチョフ会談〉 |

|

|

〈「月間」のさなかの5中総―「いっせい地方選挙と中間地方選挙への

方針」〉 |

|

| 258 |

国鉄分割・民営化反対闘争 |

|

|

〈国鉄分割・民営化がもたらしたもの〉 |

|

|

〈軍事賢1%枠突破と老人保健法の改悪〉 |

|

| 261 |

「地方選挙躍進・党生活活性化・機関紙拡大の大運動」のとりくみ |

|

|

〈緒方国際部長宅の電話盗聴事件の発覚〉 |

|

| 262 |

核軍縮をめぐる米ソ交渉、ニカラグアのたたかい、日中両党関係 |

|

|

〈レイキャビク会談の決裂〉 |

|

|

〈レーガンのニカラグア干渉への批判のたかまり) |

|

|

〈「日中両党関係の協議の経過について」の発表〉 |

|

|

〈北朝鮮による覇権主義的干渉の新段階〉 |

|

|

〈フィリピン国防省のでっち上げにたいして〉 |

|

|

〈ソ連の「ペレストロイカ」のはじまり、チェルノブイリ原発事故〉 |

|

| 269 |

社会主義と平和共存の問題をめぐって |

|

|

〈ソ連、中国の対日外交について〉 |

|

|

〈東独政権による中曽根美化論にたいして〉 |

|

|

〈宮本・チャウシェスク共同宣言〉 |

|

| 272 |

売上税をめぐる歴史的対決、「日本列島」騒然のもとでのいっせい地方選挙 |

|

|

〈円高不況―国民本位の経済再建をもとめて〉 |

|

|

〈公約違反の売上税導入の策動、あらたな減反政策のはじまり〉 |

|

|

〈歴史的対決のなかでの6中総〉 |

|

|

〈87年いっせい地方選挙前半戦と党の前進〉 |

|

|

〈売上税導入の火種をのこした議長「あっせん」案、いっせい地方選挙後半戦〉 |

|

|

〈自杜公民の密室協議と[税制協に設置〉 |

|

| 281 |

「党創立65周年記念・機関紙拡大月間」の提起、選挙方針の発展 |

|

|

〈7中総―選挙の情勢判断は4つの基準で〉 |

|

|

〈権力犯罪としての緒方宅盗聴事件の追求〉 |

|

| 283 |

党創立65周年、反核運動の高揚をめざして |

|

|

〈87年反核国際シンポジウム〉 |

|

|

〈世評軍縮委員会と「平和の波」運動の提起〉 |

|

| 286 |

マル優廃止の強行、「党勢(党員・機関紙)拡大全党運動」 |

|

|

〈「税制協」と自社公民の背信行為〉 |

|

|

〈緒方宅盗聴事件i民事訴訟の開始、国連への提訴〉 |

|

|

〈「党勢(党員・機関紙)拡大全党運動」の提起と8中総、9中総〉 |

|

|

〈竹下内閣の発足と「連合」の結成〉 |

|

| 291 |

東独、ソ連、北朝鮮の覇権主義にたいして |

|

|

〈中曽根内閣美化問題をめぐるドイツ社会主義統一党との会談〉 |

|

|

〈ソ連第一主義からの日本社会党美化論批判〉 |

|

|

〈革命70周年記念集会でのゴルバチョフ演説と立木回答〉 |

|

| 295 |

世界と日本の進歩、発展の道しめした第18回党大会 |

|

| 300 |

INF条約、大韓航空機爆破事件 |

|

|

〈不破副議長のインド、デンマーク訪問〉 |

|

|

〈大韓航空機爆破事件と北朝鮮の日本共産党攻撃〉 |

|

| 302 |

竹下内閣の新大型間接税導入策動とのたたかい |

|

|

〈浜田幸一予算委貝長の反共暴言〉 |

|

|

〈参院大阪補選、三宅村議選での勝利〉 |

|

|

〈大型間接税をめぐる国会内外のたたかい〉 |

|

|

〈宮本宅電話盗聴事件―東京高裁判決と創価学会の犯行確定〉 |

|

| 307 |

日本社会党美化をめぐる日ソ両党の論争 |

|

|

〈日ソ両共産党の定期協議、コワレンコ著「日本共産党(概史)」による歴史の歪曲〉 |

|

|

〈ソ連軍のアフガニスタン撤退と日本共産党の先駆性〉 |

|

|

〈ソ連共産党への返書(一九八八年七月十三日付書簡)、立木回答の掲載拒否〉 |

|

| 312 |

「世界の共産主義運動の基本問題と党の立場」(2中総) |

|

|

〈「脱皮のための激動期」について〉 |

|

| 314 |

消費税導入のための臨時国会、天皇美化と主権在民の原則への挑戦 |

|

|

〈リクルート疑惑の発覚、「なだしお」衝突事故〉 |

|

|

〈自社公民4党による消費税法案の受け皿づくり〉 |

|

|

〈INF条約後の原水爆禁止八八年世界大会〉 |

|

|

〈天皇問題、本部盗み撮りなど民主主義をめぐる逆流に抗して〉 |

|

| 318 |

「新しい思考」へのひきつづく批判、一連の国際問題にたいして |

|

|

〈盧泰愚政権の発足と朝鮮問題についての見解〉 |

|

|

〈「新しい思考」への日本共産党の一連の批判〉 |

|

| 322 |

「新しい思考」への先駆的批判と3中総 |

|

|

<二中総以後の機関紙拡大などのとりくみ、「新しい思考」をレーニン死後最大の誤りと先駆的に批判〉 |

|

|

〈リクルート疑獄の反共野党への波及、宮沢蔵相の辞任、消費税法案強行〉 |

|

| 326 |

天皇死去と主権在民の原則をまもるたたかい |

|

| 329 |

四中総、リクルート疑惑の追及、竹下内閣の退陣 |

|

|

〈参院選の躍進をめざして〉 |

|

|

〈「大量宣伝特別期間」のとりくみ、原発問題住民運動全国セッターの発足〉 |

|

|

〈リクルート疑獄、公安調査庁のスパイ活動を追及〉 |

|

|

〈千葉県知事選、名古屋市長選などでの奮闘と羽曳野市長選での敗北〉 |

|

|

〈社公民連四党の反共連合政権構想、メーデー変質策動にたいして〉 |

|

|

〈竹下首相の退陣と予算強行採決、宇野内閣の誕生〉 |

|

|

〈イタリア共産党の「新思考」同調と社民化への批判など一連の国際活動〉 |

|

| 328 |

天安門事件と五中総、「逆風」のなかでの東京都議選、参院選 |

|

|

〈ゴルバチョフ訪中と中ソ関係正常化〉 |

|

|

〈天安門事件―中国の政権党・政府の暴挙にたいして〉 |

|

|

〈社会主義のもつべき4基準〉 |

|

|

〈東京都議選での自民党の惨敗と党の後退〉 |

|

|

〈天安門事件の反共攻撃のなかでの89年参院選―三つの緊急課題での共同をめざして〉 |

|

| 346 |

6中総―参院選総括、総選挙に向けての活動 |

|

|

〈海部内閣の誕生、「グローバルーパートナーシップ」の対米公約〉

〈党建設の二大欠陥克服、総選挙準備へのとりくみ〉

〈バルト三国、東欧の激動のはじまり、国際問題の全党的学習の強化〉 |

|

| 351 |

国民的協同をめざして、全労連の結成 |

|

|

〈京都市長選での健闘、ファッショ的な公明党の「石田見解」〉 |

|

|

〈消費税の廃止と「見直し」をめぐる攻防i第百十六臨時国会〉 |

|

|

〈小選挙区制導入の策謀、コメ「自由化」に反対して〉 |

|

|

〈全労連の結成、全国女性議貝集会、青年学生分野の「広大な空白」克服のとりくみ〉 |

|

| 356 |

東欧の激動にたいして |

|

|

〈「ベルリンの壁」の崩壊とチェコスロバキア侵略の誤りの国際的確認〉 |

|

|

〈総選挙にむけた七中総、消費税廃止法案をめぐる攻防〉 |

|

|

〈ルーマニア問題の進展に応じた機敏な対応〉 |

|

|

〈米ソ・マルタ会談と不破論文「「新しい思考」路線はどこまできたか」〉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

止

『日本共産党の70年』(日本共産党中央委員会、新日本出版社刊)

目次(第10章 1980年代前半の運動・社会党の右転落のもと、国政革新をめざして)

| 頁 |

|

|

| 106 |

ソ連軍のアフガニスタン侵略 |

|

|

〈カーター戦略と大平内閣の「西側の一員」論〉 |

|

| 108 |

「社公合意」と社会党の右転落 |

|

| 110 |

真の革新の柱―日本共産党の立場と第15回党大会 |

|

| 114 |

「戦後第二の反動攻勢の時期」の提起、衆参同時選挙での後退 |

|

|

〈「社公合意」をめぐる共杜論争〉 |

|

|

〈戦後はじめての80年衆参同時選挙〉 |

|

|

〈衆参同時選挙の総括〉 |

|

| 119 |

鈴木内閣の発足と「臨調」行革など反動攻勢に抗する党と国民の運動 |

|

|

〈「臨調」設置法の成立、10・21、 11・16闘争のたかまり〉 |

|

|

〈伊藤律の帰国を利用した反共キャンペーンとのたたかい〉 |

|

|

〈ポーランドでの「政労合意」、光州事件、イラン・イラク戦争〉 |

|

| 125 |

機関紙革命のはじまり、覇権主義的誤りとたたかう党の一連の国際活動 |

|

|

〈アフガニスタン問題と日ソ両党会談、ポーランド干渉への警告〉 |

|

| 127 |

レーガン政権の発足、「保守化時代」論への反撃 |

|

|

〈「臨調」発足と国民不在の「行政改革」〉 |

|

| 131 |

機関紙活動の新五原則、鈴木・レーガン会談と核もちこみに反対するたたかい、革新懇運動の前進 |

|

|

〈81年の日米首脳会談と安保の攻守同盟化〉 |

|

|

〈全国革新懇の結成へ〉 |

|

|

〈PLO東京事務所長への反論など一連の国際活動〉 |

|

| 135 |

平和綱領、ポーランド問題をめぐるソ連共産党との論争 |

|

|

〈論文「真の平和綱領のために」〉 |

|

|

〈ポーランド問題でのソ連共産党とポーランド統一労働者党への電報〉 |

|

| 139 |

81年東京都議選での党の前進と七中総 |

|

|

〈第7回中央委貝会総会と陣地構築論の発展〉 |

|

|

〈機関紙活動の「三つの組織的保障」〉 |

|

| 142 |

レーガンの限定核戦争構想と内外の反核運動の高揚 |

|

| 145 |

「行革」国会をめぐるたたかい |

|

|

〈いっそう明確になった「社公合意」の有害性〉 |

|

| 149 |

『平社』誌廃刊の提起、ポーランドの軍事クーデター |

|

|

〈ポーランド戒厳令を糾弾した西沢談話とインタビュー〉 |

|

| 152 |

限定核戦争構想下の日本の軍拡と軍事費削減闘争 |

|

|

〈大軍拡予算と軍事費1兆円削減要求〉 |

|

| 154 |

8中総―党建設、各分野の大衆闘争方針、ポーランド問題など |

|

|

〈『平杜』誌をめぐる国際論争〉 |

|

|

〈ソ連の「資金援助」を暴露したレフチェンコ証言〉 |

|

| 157 |

反核平和運動の前進 |

|

|

〈京都府知事選と横浜市長選〉 |

|

|

〈反核平和運動に背をむけた国連軍縮総会〉 |

|

| 160 |

臨調路線と国民生活との矛盾の激化、鈴木内閣のロッキードかくし |

|

|

〈第16回党大会をめざす躍進大運動の推進) |

|

| 163 |

第16回党大会―歴史に学びあらたな前進へ |

|

| 167 |

鈴木首相の政権なげだしと中曽根内閣の登場 |

|

|

〈中曽根首相の「戦後政治の総決算」、「日米運命共同体」論に抗して〉 |

|

|

〈論文「パレスチナ問題の根源と解決への道」〉 |

|

| 172 |

83年いっせい地方選挙と開拓者精神の発揮 |

|

|

〈道府県議選での画期的な全区立候補〉 |

|

|

〈反共風土と反共反撃のあたらしい位置づけ〉 |

|

|

〈干渉主義への風化現象を批判〉 |

|

|

〈多喜二没後50周年.マルクス没後100周年〉 |

|

| 176 |

83年参院選挙―比例代表区での「抜群の躍進」 |

|

|

〈地域セクト主義の克服を重視した5中総〉 |

|

| 179 |

反核平和運動の国際的なひろがり、大韓航空機撃墜事件などあいつぐ国際的諸事件 |

|

|

〈83年原水禁世界大会と核凍結論〉 |

|

|

〈第7回非同盟諸国首脳会議〉 |

|

|

〈大韓航空機撃墜事件、ラングーン事件、アメリカのグレナダ侵略〉 |

|

|

〈レーガン、コール、胡耀邦のあいつぐ来日と党の態度〉 |

|

| 183 |

83年総選挙と国政選挙での「一進一退」打開の提起 |

|

|

〈ロッキード事件・田中有罪判決〉 |

|

|

〈自民党の敗北と新自クとの「連立」〉 |

|

|

〈国政選挙での10年間の「一進一退」の打開をよびかけた7中総〉 |

|

| 188 |

核戦争阻止・核兵器廃絶をもとめて―米ソ両首脳への宮本議長の書簡 |

|

|

〈トマホーク配備、健康保険法改悪法案、政党法案反対の世論のたかまり〉 |

|

|

〈ソ連のスペイン共産党への干渉、中国の覇権主義と中曽根訪中〉 |

|

| 191 |

第一回全国協議会 |

|

| 193 |

中曽根内閣の悪法ごり押しと大衆運動のたかまり |

|

|

〈統一労組懇運動の前進、農民運動全国懇の結成など大衆運動の発展〉 |

|

|

〈7・29中央大集会の成功〉 |

|

| 195 |

84年原水禁世界大会と「東京宣言」 |

|

|

〈原水禁運動をめぐる「朝日」の反共キャンペーンへの反撃〉 |

|

|

〈全斗煥の来日〉 |

|

| 199 |

「非核の政府」の提唱 |

|

|

〈核軍拡競争をめぐる9中総の解明と第二次党躍進大運動〉 |

|

|

〈那覇、逗子、三宅島首長選挙の勝利、社公民の自民党との連合志向〉 |

|

| 201 |

「併党」論批判、覇権主義、干渉主義とのひきつづくたたかい |

|

|

〈北朝鮮の日本漁船銃撃事件と党攻撃の拡大〉 |

|

|

〈『平社』誌各党代表者会議で廃刊をかさねて要求〉 |

|

|

〈党代表団のベトナム、カンボジア、中南米訪問、アフリカの飢餓への見解〉 |

|

| 205 |

核戦争阻止、核兵器廃絶での日ソ両党共同声明 |

|

|

〈三回にわたった日ソ両党予備会談での論争〉 |

|

|

〈日ソ両党共同声明の主な内容とその歴史的意義〉 |

|

|

〈日ソ両党共同声明発表後の事態の展開〉 |

|

| 209 |

核兵器廃絶をめぐる国会論戦と逆流とのたたかい |

|

|

〈「非核の政府」の綱領的位置づけ〉 |

|

|

〈「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」署名運動の発足〉 |

|

|

〈ソ連外交追従の誤りをくりかえす世評指導部〉 |

|

| 213 |

決定読了の重視と10中総 |

|

|

〈9中総決定読了運動と支部生活の確立〉 |

|

|

〈「戦前日本共産党幹部著作集」の刊行〉 |

|

|

〈宮本議長宅盗聴事件での創価学会断罪の判決〉 |

|

|

〈論文「日中両党関係修復の障害は何か」〉 |

|

|

〈第二次大戦40周年の党の立場〉 |

|

| 216 |

全国革新懇の質的、組織的前進、国民春闘再構築など大衆運動の前進と国家機密法反対のたたかい |

|

|

〈中曽根首相の国際公約とアメリカの市場開放要求への屈服〉 |

|

|

〈国家機密法など一連の反動法案とのたたかい〉 |

|

| 219 |

東京都議選での前進と反核国際シンポジウム |

|

|

〈都議選での攻勢的な政策宣伝戦と陣地拡大〉 |

|

|

〈釧路市議選失敗の教訓〉 |

|

|

〈米ソ軍縮交渉と党主催の反核国際シンポ〉 |

|

| 223 |

85年原水禁大会の成功、対外盲従集団などとのたたかい |

|

|

〈大隈一派への批判、全民労協の「中間報告」と統一労組懇の奮闘〉 |

|

|

〈靖国神社公式参拝の強行、日航機墜落事故〉 |

|

| 226 |

第17回党大会をめざす活動、中曽根内閣の「総決算」路線と対決してのたたかい |

|

|

〈第11回中央委貝会総会(第16回党大会)〉 |

|

|

〈軍拡、国鉄分割・民営化など、中曽根内閣の反動政策とのたたかい〉 |

|

| 227 |

米ソ核軍縮交渉、レーガン政権のニカラグア干渉との闘争 |

|

|

〈ニュージーランドの反核法など世界の反核平和運動の前進〉 |

|

|

〈核軍縮交渉をめぐる情勢の推移と党の見解〉 |

|

|

〈“バブル”経済の一つの要因となったプラザ合意〉 |

|

|

85年9月の日中両国共産党会談 |

|

止

『日本共産党の70年』(日本共産党中央委員会、新日本出版社刊)

目次(第9章 1970年代後半の党のたたかい―逆流に抗して)

| 頁 |

|

|

| 026 |

ベトナム人民の歴史的勝利、三木内閣の自民党支配の立て直し策 |

|

|

〈ベトナム人民の勝利―アメリカの覇権主義とたたかいつづけた日本共産党の歴史的役割〉 |

|

|

〈三木内閣成立をめぐる内外情勢と野党分断政策〉 |

|

|

〈選挙法改悪での”自社共闘”、公明、民社の右傾化〉 |

|

| 029 |

「解同」朝田派の暴挙と七五年いっせい地方選挙 |

|

|

〈八鹿高校事件―「解同」の蛮行を糾弾して〉 |

|

|

〈「解同」の無法を打破した東京都知事選〉 |

|

|

〈75年のいっせい地方選挙―自治体労働者論、「解同」とのたたかい〉 |

|

|

〈6中総―内外情勢と党の任務、いっせい地方選挙の総括など〉 |

|

| 034 |

70年代後半の国際情勢 |

|

|

〈各国人民の闘争、非同盟運動の前進〉 |

|

|

〈ランブイエーサミットの開催〉 |

|

| 037 |

「救国・革新の国民的合意」のよびかけ |

|

|

〈共・創協定とその死文化〉 |

|

|

〈「国民的合意」のよびかけにもとづく各界各層との対話・懇談〉 |

|

|

〈官公労働者のスト権問題をめぐって〉 |

|

|

〈理論政策会議の開催、「総選挙での前進をめざす機関紙読者拡大月間」〉 |

|

| 042 |

『文春』立花論文、春日違憲質問への反共反撃 |

|

| 044 |

ロッキード疑獄の発覚と党の奮闘 |

|

| 047 |

第13回臨時党大会と「自由と民主主義の宣言」 |

|

|

〈「自由と民主主義の宣言」の先駆的意義〉 |

|

| 052 |

反動攻勢下の総選挙での後退とあらたな前進めざす活動 |

|

|

〈鬼頭事件―反共攻撃の謀略性〉 |

|

|

〈ロッキード疑獄など国民の怒りと反共大合唱のなかの総選挙〉 |

|

|

〈76年総選挙を総括した13中総(第12回党大会)〉 |

|

|

〈「職場に自由と民主主義を」の訴えとたたかい〉 |

|

| 057 |

77年参院選での後退と教訓 |

|

|

〈カーター政権と福田内閣の発足にたいして〉 |

|

|

〈200カイリ時代の日ソ漁業交渉、歯舞、色丹のすみやかな返還の提唱〉 |

|

|

〈「日本経済への提言」の発表〉 |

|

|

〈77年参院選挙とその結果〉 |

|

| 063 |

第14回党大会と「社会主義生成期」論 |

|

| 067 |

77年参院選後の政局と党の原則的なたたかい |

|

|

〈党の後退となれあい国会、国債増発〉

〈77年原水禁統一世界大会と分裂策動の継続〉

〈社会党の内部抗争の激化、民社、公明両党の右傾化〉 |

|

| 071 |

「教育月間」、袴田の転落と反共毒素一掃クリーンパンフの活用 |

|

| 073 |

78年京都府知事選挙と革新つぷし戦略とのたたかい |

|

|

〈国際勝共連合などの策動とのたたかい〉 |

|

|

〈「革新統一戦線についての懇談会」開催〉 |

|

|

〈宮本委員長のユーゴ、ルーマニア訪問〉 |

|

| 077 |

「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)と事実上の安保改悪 |

|

|

〈有事立法反対闘争、日中平和条約をめぐって〉 |

|

|

〈「ガイドライン」の閣議決定と大平内閣の成立〉 |

|

|

〈円高不況下の国民生活をまもる活動〉 |

|

|

〈全国婦人活動者会議と「女性のひろば」の創刊〉 |

|

| 083 |

中国のベトナム侵略に抗して |

|

|

〈ポル・ポト政権の崩壊とカンボジア人民共和国の成立〉 |

|

|

〈社会主義の大義にそむく中国のベトナム侵略〉 |

|

|

〈イラン王政の崩壊、第6回非同盟諸国首脳会議〉 |

|

| 087 |

79年の全国いっせい地方選挙―いつでも、どこでも革新の党 |

|

|

〈宮本委員長の「資格争訟」をめぐる反共攻撃〉 |

|

|

〈日ソ両党予備会談、国際理論シンポジウム〉 |

|

| 093 |

79年総選挙での躍進と「一般消費税」の導入阻止の闘争 |

|

|

〈必勝区への力の集中〉 |

|

|

〈79年総選挙での党躍進の意義〉 |

|

|

〈公民合意と社公政権協議) |

|

| 101 |

ソ連に干渉の誤りをみとめさせた79年の日ソ両党会談 |

|

|

〈千島政策の発展〉 |

|

|

〈「発達した社会主義」論の拒否〉 |

|

|

|

|

止

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。