<>

| 志賀賢治広島平和記念資料館館長 | 講演「記憶の継承」―次世代に引き継ぐ資料館を目指して |

| 開催日時:2017年8月2日、会場: 広島大学東千田キャンパス> | |

| 出典『平成29年度第1回広島大学平和科学研究センター主催国際シンポジウム「原爆体験・戦争の記憶の継承~託す平和遺産」 No.33 Editor: Institute for Peace Science, Hiroshima University 201804』 | |

<>

| 志賀賢治広島平和記念資料館館長 | 講演「記憶の継承」―次世代に引き継ぐ資料館を目指して |

| 開催日時:2017年8月2日、会場: 広島大学東千田キャンパス> | |

| 出典『平成29年度第1回広島大学平和科学研究センター主催国際シンポジウム「原爆体験・戦争の記憶の継承~託す平和遺産」 No.33 Editor: Institute for Peace Science, Hiroshima University 201804』 | |

原爆被害相談員の会からの報告(IPSHU研究報告シリーズ No.23 広島大学平和科学研究センター 1996年3月1 日)

| 著者 | タイトル |

| 相良カヨ(原爆被害者相談員の会) | 被爆者とABCC |

| 三村正弘(広島県保険医協会) | 原爆被害者援護法と社会保障の一考察 |

| 若林節美(広島YMCA健康福祉専門学校) | 被爆者は今 |

| 船橋喜恵(広島大学総合科学部) | 原爆被害者相談員の会の歩み |

『戦後ヒロシマの記録と記憶 小倉馨のR・ユンク宛書簡 上・下』(若尾祐司・小倉桂子編、名古屋大学出版会、2018年7月10日)

目次

| 上巻 | ||

| ロベルト・ユンク「広島での出会い | ||

| 第一編 共同作業に向けて-一九五七年五月末から同年末まで | ||

| 概要 小倉書簡(一九五七年五月二五日~一二月三〇日) 解説1 浜井信三インタビュー 解説2 ロベルト・ユンクの動向(一) |

||

| 第二編 反核平和運動の高まりの中で-一九五八年一月から同年五月まで | ||

| 概要 小倉書簡(一九五八年一月八日~五月二七日) 補遺(一九五八年六月初旬~九月四日) 解説1 中央公論一九五八年八月号「ヒロシマ-その後十三年」 解説2 ロベルト・ユンクの動向(二) |

||

| 第三編 被爆当時と後障害の究明-一九五八年九月から五九年一月まで | ||

| 概要 小倉書簡(一九五八年九月八日~五九年一月二九日) 解説1 長岡省吾インタビュー 解説2 医師へのインタビュー 解説3 ロベルト・ユンクの動向(三) |

||

| 下巻 | ||

| 第四編 戦後の生活と性の現場へ-一九五九年二月から同年五月まで | ||

| 概要 小倉書簡(一九五九年二月二日~五月二九日) 解説1 遊郭関係者へのインタビュー 解説2 ロベルト・ユンクの動向(四) |

||

| 第五編 平和を求めて生きる人々-一九五九年六月から同年一〇月半ばまで | ||

| 概要 486 小倉書簡(一九五九年六月三日~八月二四日と九月一五日~一〇月一三日) 解説1 河本一郎インタビュー 解説2 広島市観光課へのインタビュー 解説3 ロベルト・ユンクの動向(五) |

||

| 付録 小倉馨の人と生涯 | ||

| 1 小倉馨関係年譜 2 小倉桂子インタビュー 3 追記 |

||

『広島市被爆70年史 あの日まで そして、あの日から 1945年8月6日』(被爆70年史編修研究会編、広島市刊、2018年7月28日)

目次

| 戦前編 | ||

| 第1章 プロローグ | ||

| 第2章 広島市の誕生 | ||

| 第3章 日清戦争と軍部の形成 | ||

| 第4章 近代都市への発展 | ||

| 第5章 都市の変貌 | ||

| 第6章 社会運動と市民文化 | ||

| 戦中編 | ||

| 第1章 戦時下の広島 | ||

| 第1節 戦時体制の強化 第2節 銃後としての広島 第3節 広島の外国人 第4節 「決戦」命令の日々 |

||

| 第2章 原爆被災 | ||

| 第1節 グラビア 1945年8月6日 第2節 広島壊滅 コラム 原子爆弾の開発と投下 |

||

| 戦後編 | ||

| 第1章 廃虚からの出発 | ||

| 第1節 子どもたちと原爆 第2節 原爆はどう報じられたのか 第3節 占領軍の展開と占領の諸相 第4節 廃虚の中の市民生活 第5節 海外からの復興支援 第6節 医療と衛生の復興 コラム ニつの平和記念日 |

||

| 第2章 復興のつち音 | ||

| 第1節 復興計画の立案と進展 第2節 平和記念都市建設法と平和記念施設 第3節 基町を中心とする公園・緑地・住宅計画 第4節 丹下健三と広島の都市デザイン 第5節 太田川改修事業 第6節 市民球団カープの誕生と発展 第7節 文化の復興 第8節 戦後の経済復興と商工業 第9節 原子力の「平和利用・展示」 コラム 町名から見る城下町広島 |

||

| 第3章 民主化と労働運動の高まり | ||

| 第1節 民主化と市民 第2節 労働運動の高まり 第3節 学校の復興と学制改革 第4節 広島の文芸と原爆文学 コラム 広島お好み焼の歴史 |

||

| 第4章 被爆者とヒロシマの展開 | ||

| 第1節 被爆者の実相の解明 第2節 被爆者の援護 第3節 被爆者の苦悩 第4節 核実験禁止・核兵器廃絶運動とヒロシマ 第5節 ヒロシマの継承 第6節 平和都市を担って コラム エノラ・ゲイ号と原爆展示 |

||

| 第5章 高度成長以降の都市の拡大 | ||

| 第1節 経済と社会基盤整備 第2節 環境問題・環境対策 第3節 都市機能の「流出」-広島大学の統合移転と空港の移転 第4節 広島の大規模宅地・各種開発の歴史と課題 コラム 若者文化と広島フォーク村 |

||

| 第6章 エピローグ | ||

| 第1節 グローバル化と21世紀の平和都市像 第2節 被爆100年後の広島に向けて |

||

| 特論 | ||

| 特論1 広島・ヒロシマと美術 | ||

| 特論2 広島と音楽 | ||

| 特論3 映画と広島・ヒロシマ | ||

| 特論4 スポーツ王国広島 | ||

| 広島市の歴史 ~明治から現代 | ||

| Ⅰ -市誕生から被爆まで- Ⅱ -被爆からの復興- |

||

| 10人の証言集 記憶から紡ぐ あのころの広島 | ||

| 「戦争に翻弄された少女の青春」 切明千枝子 「母が綴ったわが子への思い」 渡部定子 「迫る業火を逃げのびて」 竹内節子 「原爆乙女と呼ばれて」 笹森惠子 「麦畑の少年が見た広島の復興」 鈴木孝 「原爆と在日の二つの重みを背負って」 朴南珠 「広島復興の象徴、基町の再生」 中村和正 「被爆、そして原子力の平和利用」 伊藤薫 「ヤミ市から立ち上がった広島商人」 山西義政 「原爆にも負けないで、野球に打ち込んだ人生」 原田高史 |

||

| ドキュメンタリー 幻の記録映画を追って 平和記念都市ひろしま | ||

広島国際文化財団

1977年、中国新聞社と中国放送が広島の文化振興を目的に設立した財団法人

主な事業

| 年月日 | |

| 197807 | 街づくりシンポジウム(丹下健三、平山郁夫など) |

| 197811 | デザイン会議1978広島 |

| 197904 | ガウディ展 |

| 198008 | 増田勉ヒロシマシリーズ作品展 |

| 米国記者招請計画(アキバ・プロジェクト) | |

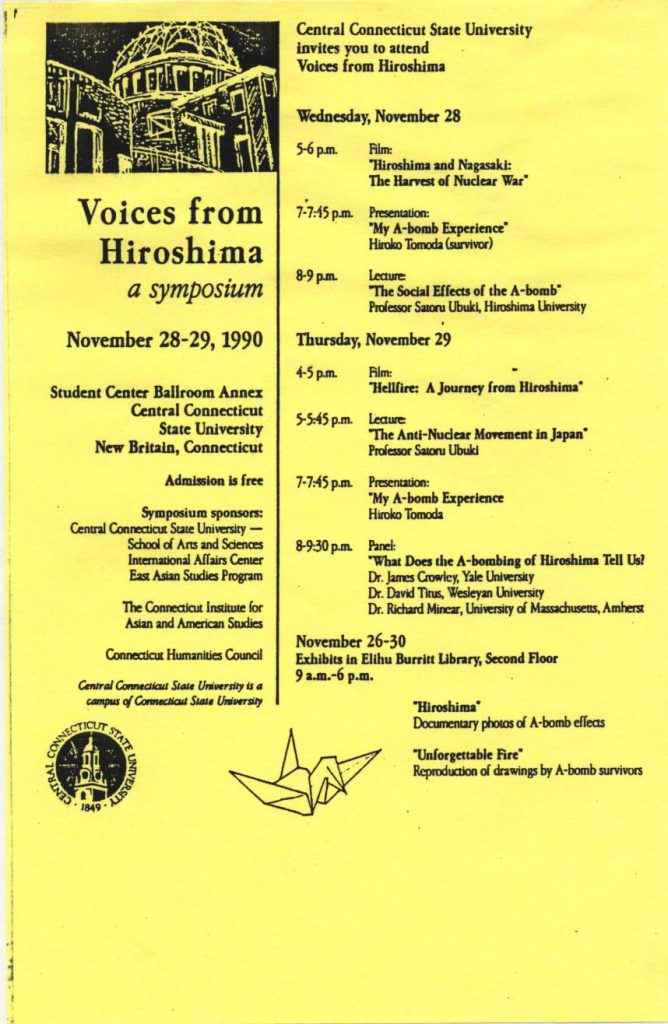

Voices from Hiroshima

a symposium November 28-29, 1990

Student Center Ballroom Annex Centra l Connecticut State University

New Britain, Connecticut

資料

| 宇吹暁 『アメリカ(コネチカット州・ニューヨーク)旅行の記録 1990.11.27-12.3(5泊8日)』 | |

|

|

|

|

平和の時計塔

建立年月日:1967(昭和42)年10月28日

場所:広島市中区中島町・平和公園

[正面]

[正面]

平和の時計塔

PEACE CLOCK TOWER

核原子力の出現により、人類はいま生か、死か、破滅か、繁栄かの岐路に立っている。

ひろい世界を同じ心で一つに結ぶ、全世界のライオンズ会員が平和実現のために果す役割は大きい。

原爆ドームの永久保存に呼応し、人類が初の原爆の洗礼を受けた時刻、8時15分に、毎日全世界に向けこの時計塔のチャイムが「ノーモアヒロシマ」を強く訴え、人類の高級平和実現の一日も早からんことを祈り、この時計塔を建設し、市に贈るものである。昭和四十二年十月二十八日

チャーター伝達十周年を記念し

広島鯉城ライオンズクラブ

資料

| 「ライオンズを探せ!@広島県・広島 村上薫元国際会長のテーマを伝えるピープル・アット・ピースの碑」(『LION 日本語版 2015年10月号』https://www.thelion-mag.jp/emag/201510/index_h5.html) | |

『企画展:原爆白書運動と広島大学』(被ばく学創生研究会編、広島大学文書館、20160701)

目次

| 章 | |

| 1 | 金井利博 |

| 金井利博と原爆白書運動 | |

| 原民喜の詩碑建立 | |

| 原民喜の遺書と受けとった梶山季之 | |

| 原爆白書作成の訴えと運動 | |

| 広がる原爆白書運動 | |

| 2 | 国連へのはたらきかけ |

| 国際連合への働きかけと被爆フィルム返還 | |

| 3 | 原爆白書運動 |

| 「原水爆被災白書」をすすめる様々な動き | |

| 原爆被災資料広島研究会と『原爆被災資料総目録』 | |

| 原爆被災資料総目録の発行 恩給をつぎ込んで | |

| 4 | 協力者 今堀誠二 |

| 金井との関係 『原水爆時代』 | |

| 協力者 今堀誠二と談和会 | |

| 5 | 金井学校 平岡敬と大牟田稔 |

| 金井学校の二人 平岡敬と大牟田稔 | |

| 被爆者調査報道 「リフトン取材」 | |

| 被爆20年特集記事「炎の系譜」 | |

| 平岡敬 韓国の被爆者取材 | |

| 大牟田稔 中国新聞社に入社して | |

| 大牟田稔 沖縄取材 | |

| きのこ会と大牟田 | |

| 平岡と大牟田 | |

| 6 | 広島大学原爆放射能医学研究所と湯崎稔 |

| 湯崎稔と爆心地復元運動 | |

| 爆心地復元運動の成果 | |

| 原爆爆心地復元運動 | |

| 原水爆被災資料センター設立から原医研資料センターへ | |

| 7 | 『核権力』の執筆 志なかばの死とその後 |

| 病の中で、訴えつづけた雄大な構想 難民研究所を最後に | |

| 追悼文 今堀誠二「ヒロシマと金井利博」(『中国新聞』19740622) | |

| 国連報告から被爆の実相まとめへ | |

| 8 | 湯崎資料の遺産 |

| 原医研の保管資料 復元運動のその後 | |

| 9 | 講演「金井利博と原爆白書運動」 |

参考資料

原爆白書運動と広島大学(企画展)

https://home.hiroshima-u.ac.jp/hua/event/genbakuhakusyo.html

核・被ばく学創成研究会(代表 小池聖一)・広島大学文書館は、平成27年7月3日~6日(旧日本銀行広島支店 1階ロビー)、9日~15日(広島大学中央図書館 地域・国際交流プラザ)の期間、広島大学原爆放射線医科学研究所、広島大学平和科学研究センターとの共催、中国新聞社の後援で、企画展「原爆白書運動と広島大学」を開催いたしました。

原爆白書運動とは、核戦争を防止するため、原爆被災の全体像と被爆体験を科学的に調査し、その記録を永久に残すともに国連を通じて全世界に公表するよう、日本政府に求めた運動です。運動の中心人物であった金井利博の足跡を中心に、今堀誠二、湯崎稔らの取り組みを紹介しました。

本企画展は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究B「広島における核・被ばく学研究基盤の拡充に関する研究」(26280123)の研究成果の一部です。

7月3日~6日には1270人、4日の小池文書館長の講演会には57人、9日~15日には15777人(ゲート通過換算)のご来場がありました。ありがとうございました。

核兵器廃絶をめざすヒロシマの会

2001年3月20日設立

Hiroshima Alliance for Nuclear Weapons Abolition (HANWA)

【共同代表】 岡本三夫 河合護郎 森瀧春子

【事務局】

〒730-0802

広島市中区本川町二丁目6番11号 第7ウエノヤビル 5F

広島県生活協同組合連合会内

https://www.e-hanwa.org/date/2001/03

年表:核兵器廃絶をめざすヒロシマの会

| 年月日 | 事項 | 備考 |

| 2001 | ||

| 0320 | 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会発足 | |

| 0806 | 「核のない21世紀を!広島国際対話集会の夕べ」 | |

| 1114 | ブッシュ米大統領にCTBT発効促進会議欠席への抗議文を送付。 | |

| 2002 | ||

| 0911 | 米中枢同時テロから1年。原爆資料館で集会。 | |

| 1215 | 会員3人、イラクへの「市民平和使節団」員として広島を出発。 | |

| 2022 | ||

| 0122 | 核兵器禁止条約発効から1年。原爆ドーム前で10人が横断幕。 | |

| 0308 | 原爆ドーム前でロシアのウクライナ侵攻と核兵器による威嚇に抗議する集い。 | |

| 0806 | 『8・6国際対話集会~反核の夕べ 2022 核戦争をいかに防ぐか ヒロシマで考える』 | |

| 講演「核戦争をいかに防ぐか ヒロシマで考える」 | ||

止

社史が語る原爆・ヒロシマ(『赤旗(中国四国版)』連載 2002.1.6~8.9)

広島電鉄

| 01 | 0106 | あの日の姿 | 路面電車も被爆した |

| 02 | 0108 | 女学生の体験 | 黄色い炎が顔をなめ |

| 03 | 0109 | 1945年「あの日」 | 4000度の熱線あびる |

| 04 | 0110 | 広電本社崩れる | 鬼哭啾々 朝の惨状 |

| 05 | 0111 | 電車の被爆(上) | 女性車掌が「助けて」 |

| 06 | 0114 | 電車の被爆(下) | 運転手は黒焦げに |

| 07 | 0115 | 復旧への努力 | 「おっ、電車が動くんか」 |

| 08 | 0116 | 運転手の証言 | 行方不明の同僚を捜して |

| 09 | 0117 | 平和のとりくみ | 会社あげて被爆体験継承 |

| 10 | 0118 | 幻の卒業生 | 学業のかたわら運転も |

中国電力

| 01 | 0128 | 暗黒の一夜 | 惨状は前後を絶する |

| 02 | 0129 | 戦時下の電力事業 | 国策会社として出発 |

| 03 | 0130 | 被爆直前 | 動員学徒らと仕事に |

| 04 | 0131 | 壊滅のとき(上) | 一瞬、真っ暗になって |

| 05 | 0201 | 壊滅のとき(下) | サッシが背中貫いて |

| 06 | 0204 | 動員学徒の死 | お母さん!痛いよう |

| 07 | 0205 | 原爆第一報 | 血みどろになりながら |

| 08 | 0206 | 希望の灯 | 復興はまず電気から |

| 09 | 0207 | 戦後復興担った人 | 点灯に無上の喜び |

| 10 | 0228 | 元社員の思い | 私たちが見た被爆の怖さ |

中国新聞

| 01 | 0225 | 被爆カメラマン(上) | ファインダーは涙で |

| 02 | 0226 | 被爆カメラマン(下) | 「あの日」は数枚だけ |

| 03 | 0227 | 本社壊滅 | 従業員三分の一が犠牲に |

| 04 | 0228 | 社員の伝言 | 戦争は再びあってはならぬ |

| 05 | 0301 | 記者の追憶(上) | 中国新聞も終わりか |

| 06 | 0304 | 記者の追憶(下) | 焼け跡に赤いかんざし |

| 07 | 0305 | 8月9日付発行 | 代行印刷を指示、奔走 |

| 08 | 0306 | プレス・コード | 原爆写真掲載に呼び出し |

| 09 | 0307 | 消えたペン | 遺族訪ねた告発と鎮魂の書 |

| 10 | 0308 | 不戦の誓い | 戦争のためのペン持たず |

日赤病院

| 01 | 0325 | 塔のある病院 | 廃虚の中のオアシス |

| 02 | 0326 | 不眠不休の救護 | 押し寄せる被爆者 |

| 03 | 0327 | 元看護婦の証言(上) | 変わり果てた街で |

| 04 | 0328 | 元看護婦の証言(下) | 遺体見送る被爆者の目 |

| 05 | 0329 | 生きる希望 | 全身を焼かれても |

| 06 | 0401 | 奇跡の生還 | 6年間の入院生活 |

| 07 | 0402 | 原爆患者一号 | 今に生きる被爆体験 |

| 08 | 0403 | ジュノー博士 | 遺志を引き継いで |

| 09 | 0404 | 「保存運動」 | 追体験の場残して |

| 10 | 0405 | 「いのちの塔」 | 生へのたたかい記録 |

福屋百貨店

| 01 | 0513 | 白亜の殿堂 | 骨組み、外郭残し全焼 |

| 02 | 0514 | 国民統制の時代 | ”雑炊食堂”に行列 |

| 03 | 0515 | 火事嵐 | 道を隔て移る猛火 |

| 04 | 0516 | 動員学徒の「脱出記」 | 指一本の明かり頼りに |

| 05 | 0517 | 燃え盛る市内 | 避難先から見た惨状 |

| 06 | 0520 | 被爆後の混乱 | 自然鎮火を待つだけ |

| 07 | 0522 | 再興を誓う人々 | 手がかりは福屋から |

| 08 | 0523 | 酒の立ち飲み | うっ積を晴らす憩い |

| 09 | 0524 | 弾圧のもと平和集会 | 原爆使用に危機感 |

| 10 | 0525 | 現在これから | 地元に根ざし続けて |

金正堂書店

| 01 | 0603 | 星野村 火 | 57年後も燃え続ける |

| 02 | 0604 | 星野村 碑 | 平和への思い内外に |

| 03 | 0605 | 創業のころ | 本屋の「のれん分け」 |

| 04 | 0606 | 発展と衰退 | 文京都市の文化ささえて |

| 05 | 0607 | 革屋町壊滅 | 涙の中から復興へ |

| 06 | 0610 | おいの体験(上) | 宇品への車中で被爆 |

| 07 | 0611 | おいの体験(中) | 叔父求め歩き続ける |

| 08 | 0612 | おいの体験(下) | 灰を吹きつけると炎が・・・ |

| 09 | 0613 | 23年の管理 | 惨状知る火、絶やしてはならぬ |

| 10 | 0614 | 恒久平和願う「火」 | 全国9ヵ所に「分火」 |

旧国鉄

| 01 | 0624 | 苦い記憶 | 57年前の「あの日」今も |

| 02 | 0625 | 長い腕 | 貨物列車に回れ右 |

| 03 | 0626 | ガラスの嵐 | 壁になった友人・・・ |

| 04 | 0627 | 広島駅の被爆 | 「バケツ」一杯ノ水デモト |

| 05 | 0628 | 無言の語り部 | 父は「ピカドンで死んだ」 |

| 06 | 0701 | 脱線転覆 | ”大事故を起こしたか” |

| 07 | 0702 | 山陽本線の復旧 | ”死体の川”の上で |

| 08 | 0703 | 救援隊の涙 | 紙で作った人形が・・・ |

| 09 | 0704 | 救援列車 | トマトが食べたい |

| 10 | 0705 | この怒りを | 国鉄労働者289人の碑 |

島病院

| 01 | 0729 | 爆心直下 | 瞬時に命を奪われた |

| 02 | 0730 | 一枚の写真 | 再び顔そろうことはない |

| 03 | 0731 | 黒焦げの遺体 | 「これは婦長さんです」 |

| 04 | 0801 | 救護活動 | 助け求める声、声、声 |

| 05 | 0802 | 病院のある街で | 肉親の死 遺骨もなく |

| 06 | 0805 | 35枚の絵 | 鉛筆画に残すわが町 |

| 07 | 0806 | 旧天神町住民の証言(上) | これが「死の世界」か |

| 08 | 0807 | 旧天神町住民の証言(下) | 「いとこの死」が原点 |

| 09 | 0808 | 再建 | 平和と貧しきものにささぐ |

| 10 | 0809 | 連載終了にあたって | 充実した原爆報道へ |

************************

宇吹 暁(うぶき さとる)「被爆体験の継承をめざして」(「しんぶん赤旗」中国四国総局、新日本出版社、2003年1月20日)pp133-141

原爆報道

被爆体験は、被爆後直後からこれまで、報道・手記・文学・映画・演劇などさまざまな形で継承されてきた。中でも、多数の人々の被爆体験を伝えてきたのは、報道と手記である。

朝日新聞(東京本社版)は、一九四五年八月一〇日付の紙面に「閃光 熱い痛い感じ」との見出しで体験者の談話を掲載、同月一二日には、浅井・松尾・岸田特派員発の現地報告「一瞬に広島変貌」を載せた。また、三〇日には「海底のやうな光-原子爆弾の空襲に遭って」との見出しで、広島で被爆した作家大田洋子の体験記を掲載している。新聞だけでなくラジオやテレビも、多くの被爆者の声を紹介してきた。NHKラジオ(広島県域)では、四九年八月九日の「原爆一号[吉川清]に聞く」、同テレビでは、五八年二月二八日の「原爆被災者は訴う」が、記録(広島放送局放送部資料班『広島ハンドブック(八三年作成)』)で確認できる早期のものである。

講和条約の発効以後、毎年八月前後には新聞各紙が、数回から十数回の企画・連載を組むようになった。一九五二年には、朝日新聞(広島版)が「原爆白書」(七月二九日から五回)を掲載するが、これは条約発効前後に広島で胎動を始めた被爆者の組織作りや平和運動などを取り上げたものであった。原爆関連の企画・連載には、「原爆症」や「復興」といった単一のテーマを取り上げたもの以外に、その年の原爆問題をめぐるさまざまな動きを紹介する「原爆問題年報」的なものがあるが、朝日のこの「原爆白書」企画は、確認できるこうした形式の最も早い例である。また、中国新聞が、「原爆モニュメント遍歴」(五二年七月二九日から八回)を掲載している。これは、「原爆で断ち切られた人間の生命を永久に結び付ける象徴」として原爆慰霊碑を紹介したものであった。

中国新聞は、この後、原爆問題をテーマとした大型連載を精力的におこなった。中には、「原爆十年-広島市政秘話」(一九五五年七月一五日から七四回)、「フェニックス広島号の冒険」(第一部・第二部、六一年一〇月一〇日から一三四回)という大型のものもあった。また、同社は、被爆二〇周年を迎えた一九六五年には、七月八日から「ヒロシマ二十年 世界にこの声を」(三〇回)、「あの日と私」(二〇回)、「炎の系譜」(三〇回)、「広島の記録」(九〇回)、「廃墟からの道 広島復興裏面史」(夕刊、三〇回)の連載を開始した。この年には、他社も積極的に原爆問題を取り上げたが、中国新聞社の力の入れようは群を抜くもので、高い評価を受け、同年の日本新聞協会賞を受賞した。

一九七〇年代に入ると、原爆企画は、マスコミ各社が当然のこととして取り上げ、その内容をめぐって競争するという活況を呈した。被爆者を対象とした本格的な世論調査が、六八年の中国新聞社を皮切りに、中国放送、NHK中国本部などで行われた。また、七四年五月にはNHK中国本部が市民に、「絵による証言」の提供を呼びかけ、大きな反響を呼んだ。手記の募集もしばしばおこなわれた。『被爆体験・私の訴えたいこと』(NHK中国本部、七七年)、『いつまでも絶えることなく』(NHK広島放送局、八六年)、『手記・被爆者たちの四〇年』(朝日新聞大阪社会部、八六年)は、マスコミの呼びかけに応じた被爆者の手記を特集したものである。これらは、マスコミが、被爆者の実態解明や被爆体験継承の担い手として大きな役割を果たしたことを示すものである。こうした原爆報道の歩みは、規模こそ広島に比べれば小さいものの、長崎においても見ることができる。中でも、長崎新聞の記事『私の被爆ノート』は、九六年二月一六日から二〇〇二年七月一一日まで連載された三〇〇回に及ぶ大型連載であった。

日本共産党の機関紙「赤旗」も毎年八月の原爆記念日前後に被爆体験継承をテーマとした連載を掲載している。一九六三年の「ここに生きる 一八度目の“あの日”を迎えた被爆者」(八月五日~八日、三回)が、同紙の縮刷版で確認できる初めてのものである。以後、「被爆者はたたかっている 被爆二十周年を迎える広島と長崎」(六五年七月~八月、一〇回)、「被爆者は訴える」(六六年七月、六回)、「広島からの手紙」(六七年七月、五回)、「被爆者は訴える」(六八年七月~八月、七回)、「被爆者とともに 援護運動この一年の歩みから」(六九年七月~八月、七回)、「“原爆”から二五年 この人をたずねて」(七〇年七月~八月、六回)と続き、今日に至っている。

新聞・ラジオ・テレビで紹介された被爆者の証言は、膨大な量になることは明らかである。これまでにも、原爆被災資料広島研究会(一九六八年結成)などにより整理が、試みられたことはあったが、中断したままである。

原爆手記

現在でも、報道機関による被爆体験継承の試みは存在している。しかし、各紙が競うように行ったのは、一九七〇年代までである。原爆手記の出版が、これと入れ替わるように活発になった。原爆手記は、九五年までの出版物に限っても、三万七七九三件の手記を掲載する三五四二点が存在するが、これらの大半は、七〇年代以降に現れたものである。これらを出版主体別にまとめれば、第1表のようになる。

第1表 原爆手記掲載書誌及び手記の分類別件数

| 分類 | 書誌数 | 手記数 | 割合(%) | |

| 1被爆当時の組織 | 348 | 6836 | 18.1 | |

| 2被爆者団体 | 462 | 15312 | 40.5 | |

| 3被爆者関係施設・団体 | 339 | 4100 | 10.9 | |

| 4平和教育関係団体 | 287 | 3386 | 9.1 | |

| 5原水爆禁止・反核団体 | 207 | 962 | 2.6 | |

| 6社会団体 | 323 | 2085 | 5.6 | |

| 7その他 | 1576 | 5112 | 13.5 |

注)割合=全手記数に占める割合

分類別では、「被爆者団体」によるものが最も多く、手記数は全体の四〇%に及んでいる。このほか、原爆被爆者養護施設(分類「被爆者関係施設・団体」)、平和教育の一環として学校や公民館(「平和教育関係団体」)、原水禁団体(「原水爆禁止・反核団体」)、婦人団体(「社会団体」)などによっても出版された。これらのほとんどは、広く読まれることを期待して出版されたものであり、日本の反核運動の高揚に大きな役割を果たしてきた。しかし、広島の社会的な被害実態の解明に役立つものは少ない。これらの手記では、官公庁・学校、工場など個別の名称が省かれているものが多いからである。

米国戦略爆撃調査団の調査によれば、広島には、中国地方総監府・中国海運局・広島控訴院・広島鉄道管理部・広島逓信局・広島財務局などの官公署をはじめ、広島中央放送局・日銀・勧銀・日通などの支店が置かれていた。また、市内およびその近郊には、三菱重工業・東洋工業・日本製鋼などの大企業をはじめ、六千をこえる工場が存在していたという。また、職種別の被雇用者の状況は第2表のようなものであった。

第2表 広島地域の職種別被雇用者数

| 職 種 |

平均被雇用者(人) |

比率(%) |

| 工場 | 83671 | 64.1 |

| 官公庁 | 13049 | 10.0 |

| 運輸 | 12288 | 9.3 |

| 商業 | 9141 | 7.0 |

| 専門職 | 3252 | 2.5 |

| その他 | 9425 | 7.2 |

| 合計 | 130826 | 100.0 |

出典:合衆国戦略爆撃調査団「広島市に対する空襲の効果」

第1表の分類の「その他」の多くは私家版である。「被爆当時に存在した組織」と合わせた手記数は、全体のほぼ四分の一に及んでいる。これらは、限られた関係者に配布されたものがほとんどであり、反核運動に及ぼした影響は被爆者団体などによる手記ほどではなかったと思われる。しかし、分類「被爆当時に存在した組織」に含まれる「官公庁」、「学校」、「事業所」関連の手記は、いずれも社会的な被害実態を明らかにするための貴重な素材である。

「被爆当時に存在した組織」の分類に属し、広島の手記を含むものは全部で二五六点存在する。この内、最も早い例は、被爆から一年後の一九四六年八月一日に出版された『泉第1集-みたまの前に捧ぐる』(広島興産文化部編、広島興産株式会社)である。この書は、広島興産の前身である広島航空機に動員され犠牲となった広島一中や県立第一高女の生徒への追悼文集であり、一五人の手記を収録している。この後、『広島貯金支局戦災復旧事務史』・『東洋工業株式会社三十年史』・『原爆記-千代紙の小箱』(星野春雄、広島女子高等師範学校物理学教室原爆五周年刊行会)・『中国菓業名鑑-広島県之巻』・『追悼法会』(広島車掌区)が、占領期間中に発行された。また、独立後には、学校・官公庁関係のものや、被爆者の救護のあたった広島県内の医師会や三菱重工業株式会社広島造船所関係のものが多数出版されている(拙著『原爆手記掲載図書・雑誌総目録』、日外アソシエーツ、一九九九年)。

「社史が語る戦争・原爆」

本書に収録された新聞連載は、交通(広島電鉄・旧国鉄)・エネルギー(中国電力)・商業(福屋百貨店)・情報(中国新聞)・医療(日赤病院)の各分野の広島における基幹組織と「島病院」・「金正堂書店」の八社を取り上げている。前の六社が報道で紹介されるのは、今回が初めてではなく、これまでにもしばしば新聞報道や出版物で紹介されてきた。本連載では、「社史」という埋もれがちな文献を手がかりとし、それに現存する被爆者の証言を加え、被爆状況と関係者の平和への取り組みを簡潔にまとめているところにその特色がある。「当時のことを鮮明に証言できる被爆者が数少なくなってきていることを痛感」しながらも、これらの記事は、なお、現在でも被爆者からの聞き取りが可能であることを証明した。日本で生まれ、反核運動に大きな役割を果たしてきた「原爆報道」の伝統を受け継ぐ企画ということができよう。

「島病院」と「金正堂書店」では、遺稿集や県外資料を使用し、要領よくまとめられている。これらは、前者が、広島の原爆爆心地、後者が福岡県星野村に戦後燃え続けていた「広島原爆の火」が採火された場所という特異な存在ではある。しかし、両者は、ともに、被爆当時の広島に存在した多数の病院・商店などの一つである。この記事は、こうした組織の被害状況とその戦後の歩みが、見落としがちな資料をもとに明らかになる可能性を示してくれた。

被爆体験は、日本における反核運動のエネルギーの源泉であった。一九六〇年代半ばには、原爆被災白書作製が提唱された。この時期から、原爆被災資料広島研究会による原爆被災資料の所在確認作業、広島・長崎両市の原爆資料館をはじめとする公共機関による資料の収集・保存事業、一〇フィート運動による原爆映画の製作、マスコミ各社の原爆企画報道、被爆者団体を中心とした原爆手記の出版など、被爆体験継承の試みがさまざまな形でなされている。また、八〇年代以降、被爆体験の証言活動を中心とした被爆者運動が、日本の平和運動の中心的役割を果たしている。しかし、現在なお、原爆被災白書はまとめられておらず、また、核兵器の廃絶は実現されていない。

被爆体験の直接の担い手である被爆者は年々確実に減少している。また、当時の記憶が次第に不鮮明になることも、避けることはできない。さらに、われわれ残された原爆報道や被爆手記などに含まれる証言は、間接的であり、被爆者の生の証言にかわることはできない。今後も被爆体験を継承し続けるためには、多くの労力と英知を必要とするであろう。「中国四国版」という、限定された紙面で展開された今回の試みが、まずは長崎に、次いで全国に広がり、更には他社へも広がってゆくことが期待される。