| 発行年月 |

巻号 |

著者 |

タイトル |

備考 |

| 2011 |

|

|

|

|

| 05 |

|

|

<特集>諫早湾干拓事業と有明海再生の課題 |

|

| 06 |

|

|

<緊急特集>東日本大震災における原子力災害 |

|

| 07 |

|

|

<特集>TPPと日本の政治・経済 |

|

| 08 |

|

|

<特集>戦争・紛争による民衆の犠牲 |

|

| 09 |

|

|

<特集>温暖化する地球とその対策 |

|

| 10 |

|

|

<特集>私立大学の危機─現状と打開の方向 |

|

| 11 |

|

|

<特集>東北地方太平洋沖地震と巨大津波 |

|

|

|

三好永作 |

<オピニオン>米の原爆投下とソ連の対日参戦—日本のポツダム宣言受諾の主要因は何であったのか |

|

| 12 |

|

|

<特集>学術分野の男女共同参画─問題の背景と課題 |

|

| 12 |

|

松井英介 |

<レポート>原水爆禁止2011年世界大会「科学者集会(岐阜)」の報告 |

|

| 2012 |

|

|

|

|

| 01 |

|

|

<特集>自然エネルギー元年 |

|

| 01 |

|

堀孝彦 |

<フロンティア>ヒロシマとフクシマ─文明災 |

|

| 02 |

|

|

<特集>哲学はなんの役に立つのか |

|

| 03 |

|

|

<特集>1 年後のいま,復旧・復興を考える─東日本大震災問題特別研究委員会中間報告 |

|

| 03 |

|

市川浩 |

<本>『原発とヒロシマ−「原子力平和利用」の真相』 |

|

| 04 |

|

|

<特集>科学者の社会的責任 |

|

|

|

沢田昭二 |

被曝実態に基づく放射線影響の研究─原爆症認定集団訴訟の経験から) |

|

| 05 |

|

|

<特集>学問の継承性と基礎科学の危機 |

|

| 06 |

|

|

<特集>都市の防災 |

|

| 07 |

|

|

<特集>日本の海洋教育 |

|

| 08 |

|

|

<特集>日米開戦 70年 |

|

| 08 |

|

春名幹男 |

原爆投下と対日戦略の真相 |

|

| 08 |

|

田辺勝義 |

<談話室>川崎における「平和をきずく市民のつどい」30年の歩み |

|

| 08 |

|

小島定 |

<サロン>ヒロシマとフクシマ |

|

| 09 |

|

|

<特集>新しい社会運動の胎動 |

|

| 09 |

|

梶原 渉 |

3.11 以降の原水爆禁止運動─新しい社会運動との関わりと今後の課題 |

|

| 09 |

|

|

〈座談会〉2011 年の社会運動をどう見るか 対談者:木下ちがや・佐々木啓・新井田智幸・後藤 達 |

|

| 10 |

|

|

<特集>科学と教育の結びつきを問い直す |

|

| 11 |

|

|

<特集>新局面を迎える「大学改革」政策 |

|

| 12 |

|

|

<特集>原発再稼働を問い直す |

|

| 12 |

|

畑明郎 |

<レポート>原水爆禁止2012 年世界大会・科学者集会(滋賀)の報告 |

|

| 2013 |

|

|

|

|

| 01 |

|

|

<特集>国際原子力ムラ その虚像と実像 |

|

| 01 |

|

高橋博子 |

冷戦下における放射線人体影響研究─マンハッタン計画・米原子力委員会・ABCC |

|

|

|

金子勝 |

<談話室>「平和講座」100回の記憶 |

|

| 02 |

|

|

<特集>グローバル危機の波及と経済政策 |

|

| 03 |

|

|

<特集>福島原発災害,2年後のいま |

|

| 04 |

|

|

<特集>命の連鎖を考える |

|

| 05 |

|

|

<特集>学問の自由と研究者の権利 |

|

| 06 |

|

|

<特集>原発のない社会をめざして―九州からの発信 |

|

| 06 |

|

戸田清 |

<研究ノート>原爆・原潜・原発の歴史的関係と原発問題の常識を考える |

|

| 06 |

|

|

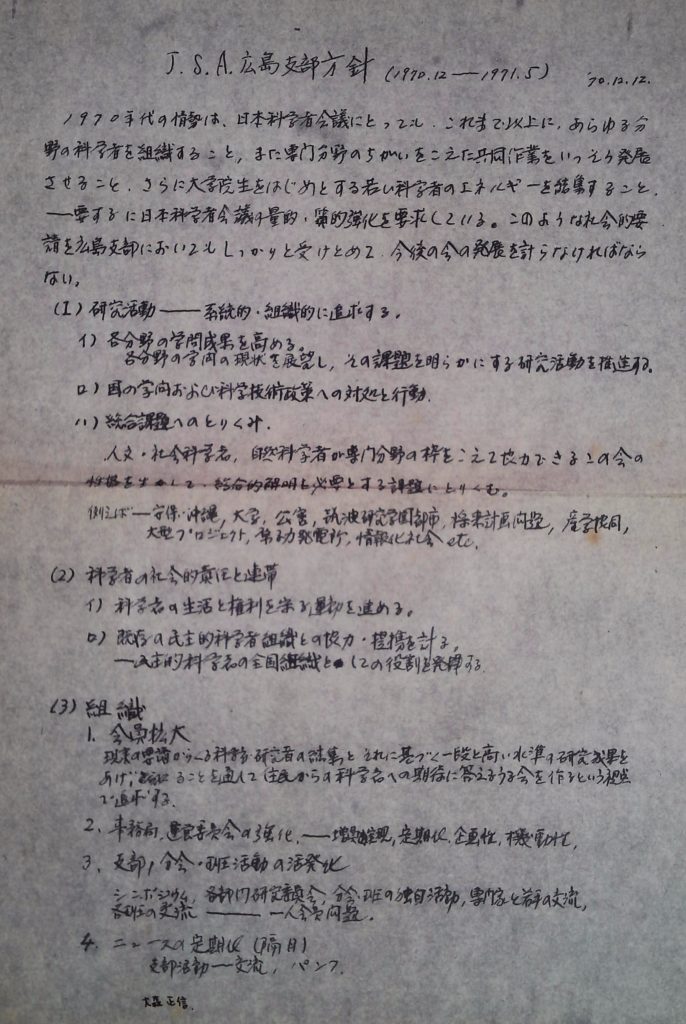

<座談会>JSA の活動の歩みと今後の方向 出席者:川崎健, 北村実, 小森田精子, 本間慎 司会:岩佐茂 <レビュー> |

|

| 07 |

|

|

<特集>環境の考古学・歴史学の現在 |

|

| 08 |

|

|

<特集>戦争と医の倫理─ドイツと日本の検証史の比較 |

|

| 09 |

|

|

<特集>高齢社会の交通問題 |

|

| 10 |

|

|

<特集>南海トラフの巨大地震にどう備えるか─東海からの発信─ |

|

| 11 |

|

|

<特集>安倍政権を問う─改憲と歴史認識 |

|

| 11 |

|

小林義久 |

オバマ政権と歴史認識問題─安倍政権をどう評価しているか |

|

| 12 |

|

|

<特集>脱原発と再生可能エネルギー─四国からの発信 |

|

|

|

長田好弘 |

<レポート>原水爆禁止2013 年世界大会・科学者集会(東京)の報告 |

|

| 2014 |

|

|

|

|

| 01 |

|

|

<特集>福島原発事故・災害―現状分析と打開のあり方 |

|

| 02 |

|

|

<特集>水と現代社会─その課題と解決に向けて |

|

| 03 |

|

|

<特集>原発過酷事故を倫理的・道義的に考える |

|

| 04 |

|

|

<特集>東北の自然と文化─東北からの発信 |

|

| 04 |

|

山本富士夫 |

<本>日本科学者会議編『国際原子力ムラ─その形成の歴史と実態』 |

|

| 05 |

|

|

自然エネルギー・アイランド九州の未来─九州からの発信 |

|

| 06 |

|

|

<特集>研究がおもしろい!Part 5 大学院生の研究最前線 |

|

| 07 |

|

|

<特集>学術研究体制の惨状と解決の展望 |

|

| 08 |

|

|

<特集>東アジアの平和へ,問われる日本の役割 |

|

| 09 |

|

|

<特集>多文化共生にむけた外国語教育を |

|

| 10 |

|

|

<特集>超伝導磁気浮上式「リニア新幹線」の徹底解剖──文明論,基礎技術,環境保全,経済などの視点から |

|

| 11 |

|

|

<特集>叡智を尽くして 巨大地震に備える──文中国地区からの発信 |

|

| 12 |

|

|

<特集>排外主義の深層と共生への展望 |

|

| 12 |

|

井原聰・初澤敏生 |

<レポート>原水爆禁止2014 年世界大会・科学者集会(福島)の報告──核兵器なき世界 原発なき社会を 福島から訴える |

|

|

|

|

|

|

| 2015 |

|

|

|

|

| 01 |

|

|

<特集>戦後70年──世界の中のこれからの日本 |

|

| 01 |

|

|

まえがき 伊藤宏之

アジア太平洋戦争の歴史的意義─「総力戦大戦」としての世界大戦 纐纈厚

戦後日本の学術研究体制─日本学術会議とその周辺 井原聰

日本軍「慰安婦」制度の本質は何か 吉見義明

憲法を活かす国民運動論─ささやかな実践記録 岩間一雄

<談話室>

一兵士・山本武の『陣中日記』のネット公開とその目的 山本富士夫 |

|

| 01 |

|

|

<サロン>

核時代の映画『ゴジラ』 久我和巳 |

|

| 02 |

|

|

<特集>「有明海・諫早湾」で何が起こっているのか─大規模干拓事業のゆくえ |

|

| 03 |

|

|

<特集>女性が真に活躍できる社会を目指して |

|

| 04 |

|

|

<特集>泉南アスベスト訴訟勝利の意義 |

|

| 05 |

|

|

<特集>相次ぐ火山噴火・土砂災害に向き合う |

|

| 06 |

|

|

<特集>「すべての生命の保障」を希求する沖縄県民の闘い |

|

| 06 |

|

|

まえがき 伊藤宏之

2014年知事選・総選挙の沖縄戦後史における位置 新崎盛暉

沖縄経済の現状と島ぐるみの運動─建設業界を対象に 秋山道宏

沖縄報道をめぐる課題─ジャーナリズムの原点を問い直す 渡辺豪

辺野古への新基地建設反対運動―日本国家としての民主主義が問われいる 村上有慶

<談話室>

沖縄文化の基層に流れる非暴力性 上里賢一 |

|

| 07 |

|

|

<特集>「大学改革」の対抗軸は何か |

|

| 08 |

|

|

<巻頭言>

国際連合の70 年─その光と陰 松井芳郎

<特集>設立70 年を迎えた国連を検討する─大国主導の世界秩序の克服を

まえがき 梶原渉

国連の歩み─戦争と主権の相克 山形英郎

日本の国連外交─その実態と矛盾 河辺一郎 国連と市民社会の現在─軍事化と非軍事化の相克 君島東彦

国際人権法と国連─人権分野での取り組みと展開 鈴木亜英 |

|

| 08 |

|

|

<戦後・被爆70 年特別インタビュー>

日本被団協事務局長・田中煕巳氏─科学者,被爆者としての歩みを振り返る 梶原渉 |

|

| 09 |

|

|

<特集>激増するシカ:今,日本の森林で何が起きているか |

|

| 10 |

|

|

<特集>激化する水災害─河川水害を克服するために |

|

| 11 |

|

|

<特集>隣国ロシアにどう向き合うべきか |

|

| 12 |

|

米田貢 |

<巻頭言>創立50周年を迎えて |

|

| 12 |

|

|

<特集>どうなる世界,どうする日本―日本科学者会議の50年 |

|

| 12 |

|

川崎健 |

日本科学者会議の創設―戦後科学者運動の到達点 |

|

| 12 |

|

山本富士夫 |

原発災害と環境公害の共通根源は何か―「権力の横暴」を考える |

|

| 12 |

|

保母武彦 |

地域の崩壊とその再生 |

|

| 12 |

|

松田正久 |

大学の自治の新しい在り方―科学者会議の50年を振り返って |

|

| 12 |

|

亀山統一 |

憲法を否定する日米安保体制の進展と国民の抵抗―基地・核そして森林 |

|

| 12 |

|

長田好弘 |

日本科学者会議活動50年の総括と今後の課題 |

|

| 12 |

|

|

<JSA活動50年略年表(1965~88年)> |

|

|

|

|

|

|

| 2016 |

|

|

|

|

| 01 |

|

君島東彦 |

<巻頭言>ダイナミックなプロセスとしての憲法平和主義─リベラルからの九条改正論に抗する |

|

| 01 |

|

|

<特集>平和学の現在─安保法成立後の世界平和の課題 |

|

| 01 |

|

伊藤宏之 |

まえがき |

|

| 01 |

|

ジョゼフ・ガーソン(高草木博訳) |

パックス・アメリカーナ─オバマ政権末期における現状,次期政権の課題 |

|

| 01 |

|

クリスティアン・シュヴァイツアー(君島東彦訳) |

ドイツにおける平和問題の軌跡と現在─安保法成立後の日本への示唆 |

|

| 01 |

|

劉成(張鴿訳) |

中国における平和学の動向─南京大学を中心とする平和学の発展の軌跡 |

|

| 01 |

|

|

<レポート>

原水爆禁止2015年世界大会・科学者集会in山口の報告─核の脅威と被害のない世界を山口から 吉村高男 |

|

| 01 |

|

|

<日本科学者会議活動50年略年表2(1989~94年)> |

|

| 02 |

|

|

<特集>貧困問題と社会福祉の役割 |

|

| 03 |

|

|

<特集>原発事故6年目を迎える現実 |

|

| 03 |

|

|

<日本科学者会議活動50 年略年表3(1995~96年)> |

|

| 04 |

|

那須稔雄 |

<巻頭言>

戦争法廃止の国民運動の実践

─地域における一点共闘を支える研究者集団の役割 |

|

| 04 |

|

|

<特集>立憲主義・民主主義・平和主義を取り戻す |

|

| 04 |

|

中野貞彦 |

まえがき |

|

| 04 |

|

大日方純夫 |

「戦後70年」における戦争認識・平和認識の課題─過去・現在・未来のなかで |

|

| 04 |

|

植野妙実子 |

立憲主義と国家緊急権 |

|

| 04 |

|

金子勝 |

「第九条」の永久存続のために「『第九条』の国」から「『安保』の国」への転換点に立って |

|

| 04 |

|

小沢隆一 |

平和主義,立憲主義,民主主義を侵害する日米ガイドラインと戦争法 |

|

| 04 |

|

|

<日本科学者会議活動50 年略年表4(1997~98年)> |

|

| 05 |

|

|

<特集>エネルギー自立社会構築に向けて大学はいかに地域のモデルになり得るか |

|

| 05 |

|

|

<日本科学者会議活動50 年略年表5(1999~2000年)> |

|

| 06 |

|

|

<特集>ひきこもり研究は今 |

|

| 06 |

|

|

<日本科学者会議活動50年略年表6(2001~2002年)> |

|

| 07 |

|

|

<特集>軍学共同の新展開─問題点を洗い出す |

|

| 08 |

|

真木實彦 |

<巻頭言>増幅する東アジアの不安定化と「憲法九条」 |

|

| 08 |

|

|

<特集>近現代の戦争の問題を考える─歴史修正主義の現在 |

|

| 08 |

|

中嶋久人 |

まえがき |

|

| 08 |

|

佐々木啓 |

戦後70年談話と歴史修正主義 |

|

| 08 |

|

本庄十喜 |

戦後補償問題の歴史的展開と加害者認識 |

|

| 08 |

|

中村江里 |

近現代の戦争とトラウマ─アジア・太平洋戦争とイラク戦争から考える |

|

| 08 |

|

金富子 |

日本軍「慰安婦」問題の現在─「性奴隷」隠ぺいという欲望 |

|

| 08 |

|

田浦健朗・山本元 |

経験の後に書かれる歴史へ─イタリア歴史学におけるレジスタンス神話と修正主義 |

|

| 08 |

|

鄭 栄桓 |

<オピニオン>『帝国の慰安婦』と「戦後史」の歴史修正主義 |

|

| 08 |

|

川上詩朗 |

<レビュー>「日韓合意」に関する弁護士有志の声明について─日本軍「慰安婦」問題の真の解決をめざして |

|

| 08 |

|

松野誠也 |

海洋投棄された日本軍化学兵器による被災事故と掃海事業─銚子沖の事例 |

|

| 09 |

|

|

<特集>どうなる? リニア中央新幹線─その必要性,採算性,安全性を科学の目で考える |

|

| 09 |

|

|

<日本科学者会議活動50年略年表7(2003年)> |

|

| 10 |

|

大日方純夫 |

<巻頭言>オリンピックと原発─ 2016年8月の「日本」 |

|

| 10 |

|

|

<特集>原発再稼働を阻止し,原発に頼らない地域をめざそう |

|

| 10 |

|

中嶋久人 |

まえがき |

|

| 10 |

|

舘野淳 |

「欠陥商品」としての軽水炉と再稼働の問題点 |

|

| 10 |

|

岡田知弘 |

原発に依存しない地域社会をつくるために |

|

| 10 |

|

伊東達也 |

原発反対運動の課題─未然に防げなかった福島の経験を踏まえて |

|

| 10 |

|

井戸謙一 |

原発裁判の動向─司法は原発ゼロの日本に道を拓くか |

|

| 10 |

|

立石雅昭 |

原発建設を住民投票で阻止した巻町の闘い─町民総意で原発NOを選択 |

|

| 10 |

|

|

<日本科学者会議活動50年略年表8(2004年)> |

|

| 11 |

|

|

<特集>現代中東の社会状況と日本 |

|

| 12 |

|

|

<特集>課題山積みの東京オリンピック・パラリンピック─開催が歓迎される大会にするために |

|

| 12 |

|

中野貞彦 |

まえがき |

|

| 12 |

|

石出法太・石出みどり |

オリンピックの課題─近代オリンピック120年の現在 |

|

| 12 |

|

青沼裕之 |

東京オリンピック・パラリンピック開催と「国民のスポーツ権」について考える |

|

| 12 |

|

長田菜美子 |

─パラリンピック自国開催を迎えるにあたり─障害者の「スポーツの権利」について考える |

|

| 12 |

|

萩原純一 |

東京オリンピック・パラリンピックを都民の目で考える |

|

| 12 |

|

増田善信 |

<オピニオン>広島のキノコ雲は火災の煙だったのか?─『ニューヨーク・タイムズ』の論評に反論する |

|

| 12 |

|

後藤仁敏 |

<レポート>原水爆禁止2016年世界大会・科学者集会 in 横須賀の報告─核兵器廃絶のために市民・科学者は何をすべきか |

|

|

|

|

|

|

| 2017 |

|

|

|

|

| 01 |

|

|

<特集>学生・院生・若手研究者の勉学・研究条件上の諸問題 |

|

| 02 |

|

|

<特集>熊本地震災害から学ぶものはなにか―災害研究・防災対策の現状と到達点 |

|

| 03 |

|

|

<特集>TPP路線との闘いはこれから─日本農業と食の安全,林業の未来のために |

|

| 04 |

|

|

<特集>「日本は法治国家」か?─辺野古・高江から地方自治と国家を問う |

|

| 05 |

|

|

<特集>生物多様性から改めて問う日本の環境政策─沿岸域統合管理を手がかりに |

|

| 06 |

|

|

<特集>女性研究者の出産・子育て─研究との両立と葛藤 |

|

| 07 |

|

松見俊 |

<ひろば>西南学院「平和宣言」発表の経緯と意味─戦争の悲惨さを記憶し,同じ過ちを繰り返さないために |

|

| 08 |

|

|

<特集>介護福祉労働再考─介護福祉労働の社会的意味と専門職養成の課題 |

|

| 09 |

|

|

<特集>『資本論』150 年─その現在的意義と受容史 |

|

| 10 |

|

|

<特集>変わりゆくキューバ |

|

| 10 |

|

平井美津子 |

<レビュー>沖縄から平和を学ぶ─中学校教育で学び,考えてきたこと |

|

| 11 |

|

|

<特集>超低周波・低周波音,電磁波による健康被害 |

|

| 11 |

|

岡本良治 |

<レビュー>

北朝鮮の核兵器開発はどこまで進んだか |

|

|

|

川田忠明 |

<オピニオン>北朝鮮核問題の外交的解決を探求する |

|

| 12 |

|

|

<特集> 東南アジア島嶼部熱帯林の保全と再生 |

|

| 12 |

|

|

<日本科学者会議 声明>「核兵器禁止・廃絶条約の採択を心から歓迎し,日本政府をはじめ非締約国が条約を受け入れることを強く要請する」 |

|

|

|

|

|

|

| 2018 |

|

|

|

|

| 06 |

53-06 |

<特集>歴史視点から日本の原子力発電を考える |

|

|

|

|

|

|

| 09 |

53-09 |

<特集>平和への権利と日本国憲法 |

|

| 2019 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2020 |

|

|

|

|

| 02 |

55-02 |

公共圏における多声性 |

|

|

|

村岡敬明 |

歴史継承のための戦後沖縄史デジタルアーカイブ──沖縄県読谷村における写真資料の可視化に向けた試みを通じて |

|

|

|

岡本有佳 |

終わっていない「表現の不自由展」中止事件 |

|

|

|

|

|

|

| 04 |

55-04 |

<特集>九州・沖縄から東アジアの平和を |

|

|

|

|

|

|

| 06 |

55-06 |

<特集>性と人権 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2021 |

|

|

|

|

| 01 |

56-01 |

<特集>放射性微粒子による内部被ばくと核兵器廃絶 |

|

|

|

沢田昭二 |

核実験による放射性降下物──広島・長崎原爆の被爆影響を基礎にして |

|

|

|

高橋博子 |

「小型核」の歴史的検証 |

|

|

|

編集委員会 |

資料:核兵器禁止条約が発効 |

|