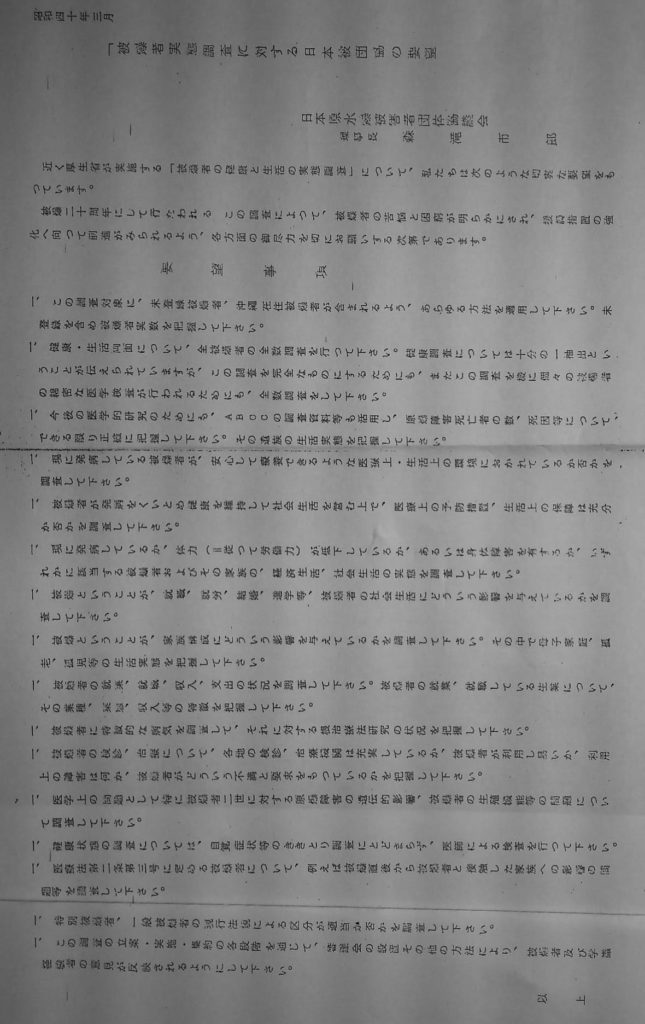

日本国政府に対する要請

1964年10月3日

日本国政府に対する要請

談和会

私たちは日本国政府が、原水爆被害者の救援を効果的に行うとともに、日本国民および全世界に、原水爆戦争の恐ろしさを客観的に伝えることによって、核兵器をこの地上から永久に葬り去るため、さしあたり左の三点につき、積極的にとりくまれることを、要請いたします。

一、原水爆被災者の国勢調査

一九六五年は国勢調査の年に当りますが、その付帯調査として、一九四五年に広島・長崎で、一九五四年にビキニで、被害をうけた人々の、人口調査を行うことを要望いたします。この種の国勢調査は、一九五○年にABCCの要請で実施した先例があり、中間調査としては一九五八年に一部実施されていますが、被爆者援護の推進など、重要問題が山積している現在、全国的規模で完全な調査を行う必要性は、ますます増大いたしております。被災後、二十年たった今日こそ、こうした調査を客観的に実施できる、唯一かつ最後の機会だと思います。調査にあたっては、被災当時に遡って、被爆地に居住し、又はその直後に被爆地に入ったすべての人口、一九四五年九月以後、後遺症によって死亡した者、ならびに被爆者の児孫など、被害の全貌を明らかにすることが、大切であると思います。

なお、広島・長崎の被災者の中には、沖繩県民をはじめ、アメリカ・ロシア・中国・朝鮮・東南アジア各国人、ビキニの場合はマーシャル群島の原住民と外人宣教師が、相当数含まれていますので、琉球民政府および関係各国の協力を得て、国際的な規模での調査がなされるよう、希望いたします。

二、被災白書の作製

終戦以来、総理府はじめ各官庁は、種々の白書を公表していますが、原水爆被災に関する白書は、一度も発表されていません。原水爆被害者については、当時の惨害はいうまでもなく、原子力で破壊せれた健康が、遺伝の問題をも含めて、どのように深刻な問題をはらんでいるかを、明らかにせねばなりません。さらに、被災によって生じた社会的条件を調査研究することも、被害者援護の問題点を明らかにする上において、大切なことだと思います。これには現代科学の精髄をつくした、綜合的な学術調査が要求されます。被災白書の作製は、今日の人類が、子子孫孫のために残さねばならない、人間としての義務であります。このことは、被爆者援護を決議した、国会両院の要請に答える道でもあると思います。

三、国連が原水爆被害調査報告書を作製するよう、国連総会に提案すること

原爆症を中心とする原水爆被害の科学的究明については、すでに多くの業績が発表されていますが、その間に見解の相違があり、調整を必要とする段階に来ています。また、その治療および社会医学に関する部門においては、研究にかなりの立ちおくれがあり、この方面の研究を推進することは、被害者の痛切な願いであります。国連がこうした点で調整および補充を行ない、原水爆被害の科学的研究を完成・発表するならば、単に被爆者の救援に役立つばかりでなく、核戦争のおそろしさを、全世界に伝える意味でも、重要な役割をはたすことと信じます。ウ・タント国連事務総長も、日本国政府から、こうした提案がなされるならば、全面的に協力したいという意見をのべられていますし、セラー国連原子放射能科学委員会事務局長も、この主旨に賛意を表されています。日本国政府が十一月の国連総会に、右の提案をなされるよう、要望してやみません。

以上の三点は、日本国民全体の願いを具体化したものであり、また世界全人類の願いでもあると思います。原爆被災二十周年を迎えんとするに当り、日本国政府が、全国民の支持と協力のもとに、自主・民主・公開の三原則にもとづいて、右の三事業の達成に努力されるならば、被災者の救援および核戦争の禁止のため、多大なる寄与をあたえられるぱかりでなく、「後世への最大のおくりもの」となると信じ、敢て要請するゆえんであります。

一九六四年十月三日

日本国民に訴える

私たち、広島・山口の大学人有志の研究団体「談和会」は、本月、日本国政府に対し、原水爆被害についての実態調査を行い、これを被災白書にまとめるよう、要請いたしました。その内容は、来年の国勢調査にあたり、付帯調査として原水爆被害者の調査を行なうこと、日本政府が責任ある被災白書を作ること、今秋の国連総会に際し、日本政府から、国連が完全な被爆調査報告書を作成するよう、提案することの三件であります。こうした要請は、全国民の強力な支持なしには、到底実現することができません。私たちは日本の各界各層の人々が、政府に対して右の三提案をとりあげるように、申し入れていただきたいと思い、敢てこの訴えを公にする次第であります。

「戦後は終った」という人もいます。たしかに原水爆被害者などを除けば、戦争の爪あとは、ある程度回復いたしました。また核戦争の危険性が強いという一点をのぞけば、泰平ムードは天下にみちあふれています。しかし、現代にとって大切なことは、いまだに解決し得ない、被爆の惨禍であり、新しい核戦争の危険性であります。普通の戦災とちがって、放射能禍におかされたものには、何の救いもないのです。人類が四六時中、核戦争がいつ始まるか分らない、恐怖にさらされている様では、戦後どころか、戦争そのものがまだ終っていないといわねばなりません。

敗戦の直後、日本政府の協力のもとに、学術研究会議の支援をうけた日本の科学者数千人は、総力をあげて原爆被害の総合調査にとりかかりました。しかし、この研究に対して、一九四五年十一月三十日に、占領軍がら禁止命令が出され、すべては水泡に帰してしまいました。その後、今日に至る迄、政府機関の手による調査は行なわれていません。被爆当時、亡くなった人の数さえ、正確に分っていないのです。

一九四九年以後、戦争は終っていたにもかかわらず、被爆者の中には、原爆症にかかっていることさえ知らされず、まして適切な治療も与えられないまま、空しく死んでいった人が、幾万人にのぼりました。原爆症という言葉が普及し、その救援活動が始まったのは、一九五八年以後のことです。今でも被爆の実体が正確にわかっていないために、救援活動は有効に組織されておりません。原水爆被害の完全な調査を行なうことによって、本当の対策が立てられるのでなければ、被災者は救われようがないわけです。

核兵器の全面禁止は、全人類の願いであると思います。しかし、実際には大小の核兵器およびその運搬手段の開発は日ごとに進み、核実験による死の灰の降下は、人類の生存に深刻な影響を与えるほどになっています。こうした矛盾が生ずるのは、原水爆戦争の本当の恐ろしさが、知らされていない結果、核戦争に反対する声が、全人類のものとなっていないためです。今こそ私たちは、被爆の全貌を明らかにすることによって、核兵器禁止の声を、すべての人の、心からの願いとし、また人類全体の大合唱としなければならないと思います。

一九六五年は原爆被災二十周年にあたります。石の上にも十年と中申しますが、日本の原水禁運動も二十年の風雪に耐えて来ました。今こそ大きく飛躍して、文字通り全国民を包む運動を展開し、被爆者救援と原水爆禁止の大目的を達成せねばなりません。その口火をきる意味で、私達は右の三つの提案を公表した次第です。

私たちは日本国民ががっちりとスクラムを組んで、右の三つの提案を実現するように、日本国政府に働きかけることを、希望いたします。原水禁団体・被爆者諸団体などが、こうした問題について、積極的な討論を起して下さることを、期待いたしております。婦人団体・青年団体・社会福祉団体など、多年この方面で努力を重ねてこられた諸団体が、さらに元気をふるい起して、国民運動の担い手となって下さるよう、頼みにいたしております。衆参両院をはじめ、県議会・市町村議会などは、選良としての叡智を発揮し、日本政府への要請を決議されるよう切望いたします。新聞・放送・言論界は、正しい輿論を育てるためのキャンペーンに、とりかかって下さるよう、特にお願い申し上げます。部落会・町内会およびすべての民主団体・社会教育団体・文化団体も、積極的に協力いただければ幸です。科学者・芸術家・宗教家・知識人とくに日本学術会議が、この運動の要の役割を引受けて下さるよう、仰望いたしております。原水爆被害者が先頭にたつことは、救援運動との結びつきからいっても、大いに意味があると思います。

私たちは運動の前途に横たわる困難を、知らないわけではありません。しかしビキニ被災の当時、だれがあの国民運動の大波が、起ることを予想したでしょうか。歴史の教訓は、正しい国民運動が、必ず勝利することを、証明しています。水の流れはどんなに小さいものでも、それが集まれば河となって、縦谷をうがち、横谷をきり開いて、千山万岳をつきぬけずにほおかないものです。

共通の目標に向って国民全体がいっしょに歩き出すことは、原水爆問題に関する限り、当然の命題です。日本国民は、世界から核兵器をとり除く使命をもっています。私たちのかかげた三目標は、政治上の利害や感情的な対立をのりこえて、皆が一致して要求し得るものと思います。

国際的には核兵器保有国のなかに、こうした運動を心よく思わない政治家がいます。彼らは自国民に対して、核兵器の恐ろしさを知らせたがらないからです。しかし、これらの諸国民も真実を知ることを希望していますし、私たちがその点でお役に立つことは国際的な友情の発露と申せます。世界の大部分を占める非核武装国が、日本の声を心から歓迎することは、申すまでもありません。国連の原水爆災害調査報告書は、全世界の輿論を、核兵器の全面的禁止に向ってもりあげるのに、大きな役割を果すことと思います。

私たちは何の力も持たない、弱い人間にすぎません。ただ無力な人間でも、みんなが団結して国民運動に立ち上るとき、世界の歴史を動かすことができます。一人一人の自覚が大切であり、勇気をもって当る行動が必要です。静かで力強い運動の中から、日本政府の方向が決定され、国連を通じて世界の動向を決定することができます。