反核運動1996

フランスが、1月27日に南太平洋ムルロア環礁で核実験(昨年の核実験再開以来6回目)を実施したが、終了後、実験終結を宣言、その後ムルロアの核実験場の閉鎖に着手した。また、中国も、6月8日と7月29日に、ウィグル自治区ロプノルで核実験を実施、7月の実験後、核実験を凍結するとの声明を発表した。これにより、前年に引き続いて展開された両国の核実験に対する反対や抗議の運動は終息した。

今年には、世界の非核化に大きな進展があった。仏・米・英の3つの核保有国の南太平洋非核地帯条約(ラロトンガ条約)への調印(3月25日)、ロシアを除く核保有4カ国のアフリカ非核化条約(ペリンダバ条約)への調印(4月11日)がなされた。これにより、これまでに調印された南極(1959年)・中南米(トラテロルコ条約、67年)・東南アジア(95年)の各非核地帯条約と合わせ、南半球の大半が非核地帯で覆われることとなった。さらに、9月10日には、国連総会であらゆる核兵器の爆発実験やその他のあらゆる核爆発を禁止する包括的核実験禁止条約(CTBT)が158カ国の賛成で採択された。

【核実験反対運動】

日本国内ではさまざまな団体が、仏・中両国の在日大使館への抗議デモや抗議文の送付を実施した。1月4-14日には、広島の市民グループによる「市民のフランス原爆展」が、パリ・リヨン・グルノーブルの3都市で開催され、約1000人の観客を集めた。また、2月6日-17日、連合や広島・長崎の被爆者団体など主催の「ヒロシマ・ナガサキ原爆資料展」が、パリで開催され、期間中に約9000人が見学した。

このほかに、長崎大学医学部有志が、ルモンド紙(1月27日付)に、1面を使った反核意見広告を掲載している。また、6月には衆議院(14日)と参議院(17日)が中国の核実験に抗議する決議案をいずれも全会一致で採択した。

【原水爆禁止世界大会】

原爆記念日前後、広島・長崎両市で原水爆禁止日本協議会(原水協)系の原水爆禁止世界大会が、それぞれ7500人、3000人規模で開催された。国際会議では「核兵器のない21世紀を=国際共同行動」を提唱した宣言が採択された。また、大会には核保有5カ国の核開発・実験・使用によって生じた放射線被曝者の代表が参加し、交流を深めた。

一方、原水爆禁止国民会議(原水禁)系の大会も、「CTBTから核廃絶へ」をメインテーマに、それぞれ5500人、2800人規模で開催された。連合・原水禁・核兵器禁止平和建設国民会議(核禁会議)の合同集会(前年に続き2回目)、生活協同組合連合会の集会なども同じ時期に両市で開催されている。

【被爆体験の普及と継承】

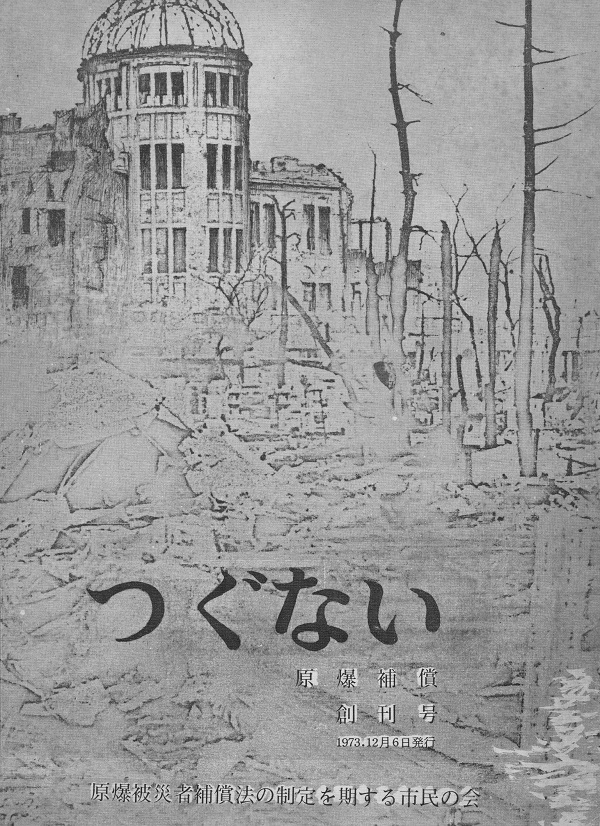

広島・長崎両市は、昨年のスミソニアン協会航空宇宙博物館の被爆資料展示の中止問題を契機に、被爆の実相を伝えるため国内外の団体に原爆展の開催を呼びかけていたが、7月26日には政府主催による海外での原爆展開催を外務省に要請した。アメリカでは平和をめざす退役軍人の会が、広島・長崎両市の呼びかけに応え、8月20日から13日間、コロンビア市のスティーブン大学で原爆展を開催した。また、広島市は、8月27日-9月1日に新潟市で「ヒロシマ原爆展」が開催した。両市は、こうした国内外での原爆展を来年以降も継続的に開催することを計画している。

原爆展以外にも被爆体験の普及と継承をめぐる新たな動きが見られた。長崎市の原爆資料館が、4月1日に新装開館した。同館に展示された南京大虐殺など日本の加害を示す資料は、国内外に反響を呼び起こした。中国からは、新華社通信が開館を報道するなど好意的な反応が示されたが、同月23日、開館前からこの展示に反対していた長崎日の丸会などが「長崎の原爆展示をただす市民の会」を結成した。

平岡広島市長が8月6日の平和宣言の中で、「被爆資料の集大成」と「平和文化」の創造を訴えたが、宣言の中でこうした問題が取り上げられたのは、初めてのことである。広島では、12月に原爆ドームの世界遺産化の実現し、被爆体験の国際化が新たな形で進められようとしている。

広島・長崎両市は、数年前から平和公園一帯の整備を進めている。しかし、その一環として計画されたレストハウス解体(広島)、原爆落下中心地碑の撤去・立て替え(長崎)について、両市民の間で、これらの計画を撤回し保存を求める集会や署名運動が広がりを見せた。

【国際司法裁判所】

オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)は、世界保健機構(WHO、1993年11月決議)と国連総会(94年12月決議)の要請に基づき核兵器使用と威嚇が国際法に違反するかどうかの審理を続けていたが、7月8日、その判断を示した。それは、WHOの要請については、要請を提出する資格がないとして却下する一方、国連総会決議に対しては「核兵器使用または核兵器による威嚇は一般的には国際法違反」との勧告的意見を示したものであった。

この意見が、自衛目的の使用についての判断を避けたものであったことから、広島・長崎両市では、否定的な評価が目立った。しかしその一方で、ICJの意見を、核兵器廃絶を求める国際世論に応えたものとして評価し、これを足がかりとして核兵器廃絶をめざす動きが見られた。マレーシアなど非同盟23カ国は、10月31日、ICJの勧告的意見に基づき核兵器禁止条約交渉の早期開始を求める決議案を国連総会第1委員会(軍縮)に提出した。この案は、同月14日の委員会において圧倒的多数で採択された(日本政府は棄権)。

【チェルノブイリ10周年】

チェルノブイリ原発事故10周年のさまざまな行事が催された。4月9-12日には、IAEAと世界保健機構(WHO)・欧州連合(EU)の共催による同事故の影響と今後の対策について話し合う国際会議が、ウィーンで開催された。世界各国から約700人が参加したこの会議では、事故により放出された放射線が当初推計の3-4倍に及ぶことや事故後に発生した小児甲状腺がんの増加状況などが報告され、改めて事故の被害の大きさが確認された。

同月20日には主要7カ国(G7)とロシア首脳がモスクワで原子力安全サミットを開き、原子力平和利用で安全性を最優先させることやCTBTの早期締結などを柱とする声明と宣言を採択した。事故当日に当たる26日には、ロシアやウクライナなどで事故犠牲者の追悼行事が催された。ロシアでは事故犠牲者27人が眠るモスクワ郊外の墓地において、ロシア第一副首相ら約2000人が参列して追悼式典が挙行された。

【海外の動き】

4月1日から4日間、米・ネバダ大学ラスベガス校で米内外の反核・平和団体35組織から500人余が参加して核廃絶サミットが開かれた。また、4月24-25日にはNGO(非政府組織)国連軍縮会議が、「1996年-重大な転機にある軍縮」との全体テーマのもとにアメリカ・ニューヨークの国連本部で開催された。日本から、前者には原水協や日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の代表が、また後者には広島・長崎両市の代表が参加した。このほかに7月25-28日には、米マサチューセッツ州ウースターで核戦争防止国際医師会議(IPPNW)の第12回世界大会が、42カ国から400人が参加して開催された。