『堀場清子全詩集』(堀場清子著、ドメス出版、20131220)

内容

|

|

|

| 詩集 狐の眸 抄 1956 |

13 |

|

ゆうかり 14

やさしい日によせて 16

瞳 18

他愛ない会話 20

かひな 22

今日 24

ざんげ 26

眸 28

鬼火 30

罪びと 32

祈り 34

焰 35

涙 36

追憶 37

自由の心よ 38

渚にて 40

真夜中の電線にとまつて 42

悪阻 44 |

|

|

|

|

| 詩集 空 1962 |

47 |

| 1 |

その空が 50

影 58

道 62

少女 65

その音はなにか 68

焰 73 |

|

| 2 |

CHANSON 82

REQUIEM 86

ここは女のモルグです 88

獸 92 |

|

| 3 |

八月 96

島の話 98

灯 101

春 104

霧の国 110 |

|

| 詩集 ズボンにかんする長い物語 1971 |

115 |

|

リボンについて 116

パイオニアをめぐる考察 125

ニューヨーク 131

ミシスと煙草 138

フィラデルフィア 142

ワシントン・D・C 151

ミシガンの秋 156

ミスXの肖像 162

戦争花嫁の唄 168

AMERICA.1965 172

ペンタゴン 176

微笑の化学 182

印象のギリシア 187

シュノンソーにふる雨は 194

ズボンにかんする長い物語 198

あとがき 205 |

|

|

|

|

| 詩集 じじい百態 1974 |

207 |

吉田一穂 208

西條八十 214

西脇順三郎 218

村野四郎 222

羽仁五郎 226

葛飾北斎 228

高力士 232

岡村二一 240

高村光太郎 242

草野心平 245

中西悟堂 251

中里介山 254

小川芋銭 262

梅蘭芳 264

与謝蕪村ⅠⅡ 272

じじい抄 282 |

|

| 未刊詩集 エジプト詩篇 1976~1979 |

289 |

|

沙漠の風 290

オシリスに邂逅う 293

億夜の闇 297

千本の弦 302

復活の汀 304

イシスの翼に 306

機上から 309

木賃の愉楽 310

ハッサンと莚 312

朝の岸辺 315

蚤たち 318

メソポタミア 321

魅惑の地 326

ジブラルタルをわたる 328 |

|

| 未収録作品五篇 女神たち 1979~2012 |

335 |

|

イザナミ 336

海の女によせて 340

カーリーの土地 344

麦よみがえる 350

女神ワラムルングンジュは語る 355 |

|

| 詩集 首里 1992 |

369 |

|

文字 370

家路 373

首里 376

上布幻 380

カミンチュの来歴 387

オーラルの青空 392

マブイ奇譚 396

マーガレット・ゲインのニッポン日記 406

海の中道 411

丘にて 418

特攻 421

簪報国 425

嗚呼御真影奉護隊 433

かなし おきなは 海きょらさ

あとがきにかえて 442 |

|

| 詩集 延年 2003 |

453 |

|

盧溝橋 454

加担 458

水盃 464

タカモンサンの死 469

朽葉 476

公平不公平 480

父 486

花の季節 493

かつて存在した“地球”という星の寓話 496

軍隊 499

柿の実 503

反物屋さん 506

土の都 511

北京の春 515

延年 518

占拠 524

コネ社会 528

大黄河 533 |

|

| 未収録作品三篇 またしてもの放射能渦 2011~2013 |

539 |

|

いのち 540

「一億総懺悔」の国に生きて 545

またしてもの放射能渦 554 |

|

|

解題 598 |

|

|

あとがき 608 |

|

|

著者プロフィール 614 |

|

|

著作など 616 |

|

|

|

|

|

別冊

鱗片 ヒロシマとフクシマと 2011~2013

堀場清子のフェミニズム 女と戦争と 2013 中島美幸 |

|

|

|

|

|

「堀場清子全詩集」同梱

・鱗片 ヒロシマとフクシマと

・堀場清子のフェミニズム- 女と戦争と 2013 |

|

|

|

|

|

|

|

止

2022年1月(日録)

寅

|

1945年8月6日から27907日

|

| <ピカ暦(ぴかごよみ)> |

核兵器禁止条約2年

|

| 2022(令和4年) |

元旦

|

| 日 |

できごと |

| 01 |

コンビニで新聞購入。新聞総頁数:中国100、毎日68,朝日96,読売84,日経92、産経72、赤旗32<総重量>2.7㎏ |

| 02 |

デジタル工房ヒロシマ遺文(仮称)始動。各紙の |

| 06 |

ヒロシマ遺文への投稿=「堀場清子全詩集」。 |

| 07 |

ヒロシマ遺文への投稿=「鱗片 ヒロシマとフクシマと」、「堀場清子のフェミニズム―女と戦争と」 |

| 08 |

ヒロシマ遺文への投稿=「ヒロシマの証人 シナリオ」 |

| 09 |

ヒロシマ遺文への投稿=「原爆被爆者健康手帳交付集計表 (広島市厚生局原爆被害対策課、昭和33年2月28日現在)」、「原爆関係資料 (広島県)」、「原爆障害者生活援護費給付の手びき(1958年)」、「トルーマン前米大統領任都栗司書簡(1958年3月1日付)および返書」、「原爆白書の作成に関する陳情書 1958年8月30日」、「被爆者の援護対策の確立に関する陳情書」、 |

| 10 |

ヒロシマ遺文への投稿=「第六回全国理事会議事及決定事項(原水爆禁止日本協議会 、1958.3.11)<抄>」、「原水爆実験停止命令申請訴訟(1958年4月)」、「原爆被爆者の健康管理及び医療を促進するための対策に関する陳情書(1958年)」、「原爆白書の作成に関する陳情書 1958年8月30日」 |

| 11 |

ヒロシマ遺文への投稿1/2=「被爆者の援護対策の確立に関する陳情書」、「原子爆弾被爆者の医療・健康管理並びに援護に関する陳情書」、「第1回原爆被爆者調査団会議開催案内(1959年2月16日)」、「平和県に関する宣言(広島県議会)」、「第5回原水爆禁止世界大会日程」、「原爆被爆者対策についての陳情並びに請願経過概要」、「原爆障害綜合医学研究所案(昭和34年10月15日)」、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案(大原亨君外13名提出)の提案理由説明」、 |

| 11 |

ヒロシマ遺文への投稿2/2=「広島県議会意見書 原爆犠牲者の大慰霊祭執行についての要望」、「広島県議会意見書 原水爆実験禁止についての要望」、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律改正の制定経過 昭和35年8月1日」、「平和と学問を守る大学人の会会報第26号(1960年2月20日)」、「「原爆放射能医学研究所設置」などに関する陳情運動日誌」、「ヒロシマ・原爆と被爆者 1963年8月」 |

| 12 |

ヒロシマ遺文への投稿1/2=「核兵器禁止・平和建設国民大会 被爆者救援に関する決議 1961年8月15日」、「広島県議会 核実験禁止に関する決議 1961年9月7日」、「核兵器禁止平和建設国民会議結成宣言 1961年11月15日」、「ヒロシマわが罪と罰-原爆パイロットの苦悩の手紙」、「広島・長崎原爆被爆者大会 1962年5月22日」、「広島県議会 核実験禁止要請に関する決議 1962年8月11日」、「広島県議会意見書 核実験停止協定締結要請に関する決議 1962年12月22日」 |

|

ヒロシマ遺文への投稿2/2=「原爆医療法の拡大強化と被爆者救援に関する決議案 1963年9月28日」、「広島県議会意見書 原爆記念行事を厳粛荘厳に挙行することについての要望」、「参議院 原爆被爆者援護強化に関する決議 1964年3月27日」、「衆議院 原爆被爆者援護強化に関する決議 1964年4月3日」、「沖縄県原子爆弾被害者連盟結成総会」 |

| 13 |

ヒロシマ遺文への投稿=「基地沖縄の全貌」、「沖縄在住被爆者訴訟に対する国の答弁書 1965年12月1日(抄)」、「沖縄被爆連運動のあゆみ 1963年9月~1966年3月」、「広島詩歌研究会」 |

| 14 |

ヒロシマ遺文への投稿=「広島・アウシュビッツ-平和行進青年の記録」、「広島・アウシュビッツ-平和行進ニュース No.1~5」。 |

| 15 |

ヒロシマ遺文への投稿=「フェニックス広島号の冒険」 |

| 16 |

ヒロシマ遺文への投稿=「年表:広島・長崎平和巡礼 1964年」、「世界の中のヒロシマ 平和巡礼団に同行して 1964年」 |

| 17 |

ヒロシマ遺文への投稿=「年表:核禁会議の主な動き(前史)」、「ヒロシマの証言(中国新聞連載)」 |

| 18 |

ヒロシマ遺文への投稿=「原水爆禁止世界大会(第8回)日程」、「全日本原爆被爆者協議会」、「広島市原爆被爆者協議会」。 |

| 19 |

ヒロシマ遺文への投稿=「近畿ブロック会議ニュース」、「11県被団協への日本被団協代表理事会回答 1962年9月9日」、「核戦争阻止・原水爆禁止第8回世界大会中国ブロック・県内平和行進参加のしおり」、「広島県原爆被害者団体協議会第6回総会決議(案)」、「第8回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表」 |

| 20 |

ヒロシマ遺文への投稿=「平和の条件 アクラから広島へ (1962年)」、「黒田秀俊(日本原水協事務局長)メモ」、「森滝日記1962年」 |

| 21 |

ヒロシマ遺文への投稿=「ビキニ8周年広島集会」、「3・1ビキニデー関係資料(1962年)」、「アックラ「民間人軍縮会議」歓送激励会案内(19620612)」、 |

| 22 |

核兵器禁止条約発効1周年。 |

| 22 |

ヒロシマ遺文への投稿=「全面軍縮と平和のための世界大会 1962年7月」、「中国新聞社説(1962年反核)一覧」、「各国の核実験反対運動(朝日新聞19620812)」、「核実験競争のゆくえ(中国新聞連載1962年)」、 |

| 23 |

ヒロシマ遺文への投稿=「雑誌『世界』反核1962」、「『朝日ジャーナル』反核1962」 |

| 24 |

ヒロシマ遺文への投稿=「広島市民の訴え(浜井信三) 19620806」、「「原水爆禁止と平和のための国民大会」現地実行委就任委嘱について」、 |

| 25 |

ヒロシマ遺文への投稿=「原水爆禁止と平和のための国民大会基調報告 1962」、「軍縮のための広島県婦人集会アピール 1962年3月18日」、「広島市とボルガグラード市の姉妹都市縁組をむすびましょう(日ソ協会広島支部)」、「核実験反対広島抗議集会参加呼びかけ(ビラ)」、 |

| 26 |

ヒロシマ遺文への投稿=「座り込み参加訴え<広島県平和委員会>(ビラ)」、「核停協定無条件即時調印のため浜井市長・門田委員長が送った手紙」、「アジアの平和のための日本大会 1962年」、「核戦争阻止軍事基地撤去のための国際共同行動岩国大会」、「編年資料:ヒロシマ-原水爆禁運動の基本原則-1962年」、「編年資料:ヒロシマ-原水爆禁運動の基本原則-1962年(2)」。 |

| 27 |

「ヒロシマ遺文への投稿」作業、1962年分を一応終える。 |

| 27 |

ヒロシマ遺文への投稿=「世界をつなぐ「平和を愛する人々のバッジ」について」、「広島県原水協ニュース 第1号」、「第9回原水爆禁止世界大会」。 |

| 28 |

ヒロシマ遺文への投稿=「第9回原水爆禁止世界大会-その経過ともち方」、「第9回原水爆禁止世界大会-その経過ともち方(目次)」、「編年資料:ヒロシマ-1963年1月~(広島県原水協・県被団協などの動向を中心に)」 |

| 29 |

ヒロシマ遺文への投稿=「編年資料:ヒロシマ-1963年5月~(原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議)」、「峠三吉詩碑建設」。 |

| 30 |

ヒロシマ遺文への投稿=「議事要録 (第9回原水爆禁止世界大会)」、「資料:長崎―広島間 原水爆禁止平和達成行脚」、「全国の皆さんへ訴える(長崎―広島間原水爆禁止平和達成行脚)」、「広島―長崎間 原水爆禁止平和達成行脚、広島歓迎集会 宣言(案)」、「長崎―広島間「原水爆禁止平和達成行脚」終結にあたっての挨拶」 |

| 31 |

ヒロシマ遺文への投稿=「第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程図」、「第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表」、「広島県原水協加盟団体 第9回世界大会分担表」、「編年資料:ヒロシマ(原水禁世界大会以降)-1963年8月~」 |

|

|

止

『現地ルポ 核の子どもたち―韓国人被爆者の二世達の現状―』(朴秀馥著、曺亨均訳、韓国教会女性連合会企画・制作、韓国キリスト教家庭生活社<韓国・ソウル>刊、19910730)

内容

|

|

|

|

日本語版発刊に際して 1997年7月 朴純金(韓国教会女性連合会 会長)4 |

|

|

発刊のことば 1986年3月 林正善(韓国教会女性連合会 会長)6 |

|

|

はしがき 1986年3月 李愚貞(韓国教会女性連合会 名誉会長)14 |

|

|

|

|

|

山鳩になって/黄義台さん22

一九七八年の夏/崔承弼さんのこと37

母さん、いっしょにいくわ/金淑姫さん53

脱出の果て/金叔姫さんのこと68

阿呆の国の王様になるまで/韓富相さんの一と79

廃屋にて/黄玉子さんのこと127

蒼い期待/李純女さんのこと141

翼なき空/仰書根さんのこと155

海辺にて/金容坤さんのこと169

僕、わからないよ/季紀泰さんのこと184

閉ざされた窓際で/呉敬文さんのこと201

意識の眠り/張舜哲さんのこと215

顔のない対話/朴信圭さんのこと233

真実はどこに/韓相順さんのこと243

父を待ちつつ/韓蘭伊さんのこと263

沈黙の花嫁/双美蘭さんのこと277

野菊のように/姜知順さんのこと287

黙契の待望/金沫蘭さんのこと298

心の健康/小文大さんのこと305

痛みの早瀬/車貞順さんのこと315

罠にかかった四十年/朴成元さんのこと327 |

|

|

|

|

|

あとがきにかえて 1986年正月 著者<朴秀馥> 342 |

|

|

訳者のことば 1986年7月 著者<曺亨均> 346 |

|

|

|

|

止

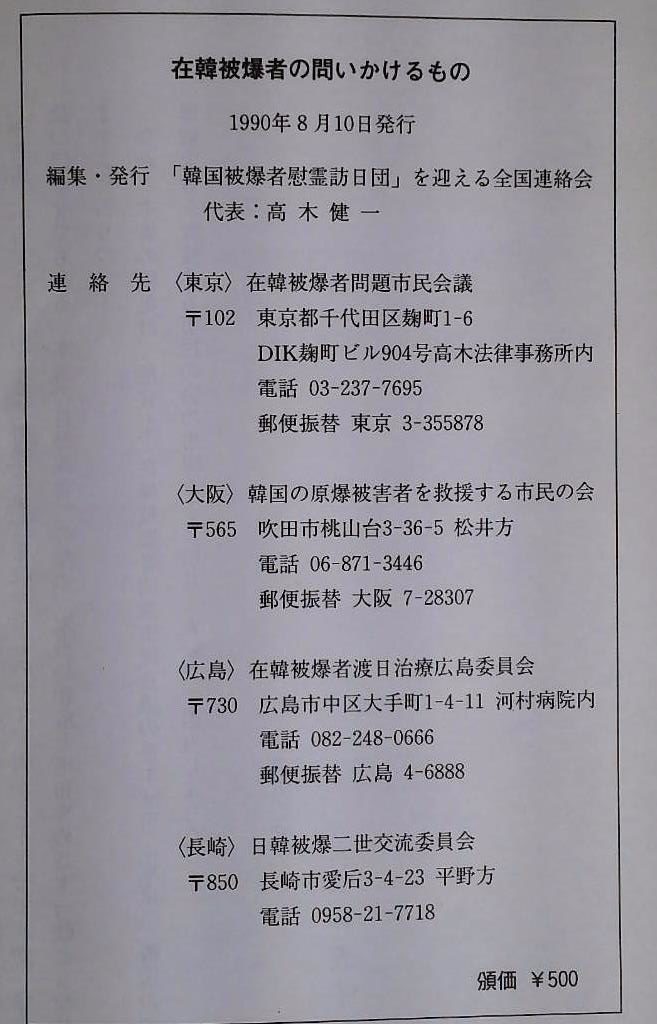

『在韓被爆者の問いかけるもの 被爆45年目に「韓国被爆者慰霊訪日団」を迎えて』(「韓国被爆者慰霊訪日団」を迎える全国連絡会編・刊、19900810)

内容

| 部 |

|

|

|

はじめに 1990年8月 笹本征男(「韓国被爆者慰霊訪日団」を迎える全国連絡会) |

|

|

|

|

| 1 |

「訪日団」の得たもの、残したもの |

|

|

’90・春韓国被爆者「訪日団」顛末控 在韓被爆者問題市民会議-その意義と残された課題- 中島竜美 8 |

|

|

謝罪と補償について 在韓被爆者問題市民会議代表 高木健一 20 |

|

|

安らいだ韓国人被爆者の余生を思う 日本被団協代表委員 伊東壯 30 |

|

|

在韓被爆者訪日団に思う 長崎市長 本島等 38 |

|

|

「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」の本書編集部の平和公園内移設をめぐって 本書編集部 40 |

|

|

|

|

| 2 |

「訪日団」の想い |

|

|

“加害者達に泣かされた話” 辛泳洙 50

太鼓の音ばかり騒々しくて実利なし 徐錫佑 51

こんなにも差別によって度外視されなければならないのか 具洪祚 57

今も、広島市長が差別するのですね! 愚貞先 60

四十五年ぶりに長崎の地を踏み感慨無量 梁永哲 62

一番残念なのは三菱広島機械工場のこと 金敏經 64

イラン地震救援に一五〇憶円、我々には四〇億円、なぜ? 李碩圖 66

一ケ月いくらでもよい、手当てをくれと叫ぶ人 金分順 69

毎日のように死んでいく被爆者、ひきつづき補償を要望 安永千 71

我々に医療器の商売でもしろというのか 車貞述 72

日本政府の意識がまず変わらなければ… 李一守 74

日本国は、あなたたちも人であるならば反省せよ! 金日仙 77 |

|

|

|

|

| 3 |

「訪日団」関連資料 |

|

|

訪日団名簿 82 |

|

|

「訪日団」日程 82 |

|

|

「訪日団」会計報告 83 |

|

|

外務省交渉一問一答 84 |

|

|

「訪日団」関連新聞記事 86 |

|

|

|

|

|

あとがき 1990年8月 松井義子 |

|

|

|

|

|

|

|

止

『アイゴ!ムルダルラ-広島・長崎被爆朝鮮人の35年』(吉留路樹編著、二月社、19800225)

内容

| 章 |

|

|

|

|

朝鮮人被爆者とは(はしがき) 3 |

|

|

|

|

|

|

| 1 |

わが内なる朝鮮人被爆者 |

|

|

|

長崎で 14

広島で 21

東京で 27

再び長崎で 34 |

|

|

|

|

|

|

| 2 |

明日のために |

|

|

|

眼が語る真実と誇り 44

調査は日本人自身の自己告発 47

歴史の問いに応えよう 53

原爆研究の核心に迫る朝鮮人被爆者実態調査 58

差別と被爆と―― 67

両国人民連帯ヘの教訓 72 |

|

|

|

|

|

|

| 3 |

現実への直視 |

|

|

|

人間生地獄そのまま 82

肉親と再会もかなわず 85

今もつづく民族差別 89

ボロ布のようにこき使われ 92

子らの将来おもんぱかり 96

三たび九死に一生を得る 99

祖国ほど貴いものはない 99

“運が悪かった”とあきらめられぬ 106 |

|

|

|

|

|

|

| 4 |

置去りの調査と援護 |

|

|

|

朝鮮人被爆者座談会 113 |

|

|

|

|

|

|

| 5 |

証言「歴史は生きている」 |

|

|

|

原子爆弾は恐しかよ 156

手帳の申請を拒否した夫の抵抗 160

戦争よ原爆よ、二度と現れるな! 166

どうしてそんなに差別するの 169

茶の葉と油を傷に塗る 173

アイゴー・ムルダルラー 177

何度も自殺を考えた私 181

辛い、つらい、ツラカッタ生きる階段 185

入市被爆者に冷たい役人 191

強制連行したのは誰だ 193

核廃絶へ、生命ある限り 196

夫を殺し一家を呪う悪魔の所業 202

差別の中で願う祖国稿統一 206

千万の思いを込めて 212 |

|

|

|

|

|

|

| 6 |

資料編 広島長崎朝鮮人被爆者の実態調査より |

|

|

|

朝鮮人被爆者実態調査にあたって 232 |

広島・長崎朝鮮人被爆者実態調査団 |

19791026 |

|

実態調査を終えて 234 |

尾崎陞(調査団長) |

19791124 |

|

広島からの報告 237 |

中塚明 |

19791119稿 |

|

長崎からの報告 259 |

藤島宇内 |

|

|

広島長崎朝鮮人被爆者の実態調査報告集会アピール278 |

広島長崎朝鮮人被爆者の実態調査報告集会 |

19791110 |

|

日本政府に対する要請書 |

広島・長崎朝鮮人被爆者実態調査団 |

19791119 |

|

在日朝鮮人の人口推移表 284 |

|

|

|

|

|

|

|

日本ヘの朝鮮人強制連行数表 285 |

|

|

止

『社会調査-歴史と視点』(石川淳志・橋本和孝・浜谷正晴編著、ミネルヴァ書房、19940410)

内容

3

| 章 |

|

|

|

はしがき |

|

|

|

|

| Ⅰ |

社会調査史の開拓者群像 |

|

|

|

|

| 1 |

チャールズ・ブースと「貧困調査」 |

|

|

|

|

| 2 |

マックス・ヴェーバーの織物労働調査 |

|

|

|

|

| 3 |

シカゴーモノグラフの経験的地平 |

|

|

|

|

| 4 |

ロバートーリンドのミドルタウン調査 |

|

|

|

|

| 5 |

横山源之助と社会観察 |

|

|

|

|

| 6 |

島崎稔の社会調査 |

|

|

|

|

| Ⅱ |

戦後日本の社会的現実と社会調査 |

|

|

|

|

| 7 |

戦後出発期における労働調査 |

|

|

|

|

| 8 |

生活調査の戦後的展開 |

|

|

|

|

| 9 |

戦後農村社会と農村調査 |

|

|

|

|

| 10 |

環境問題の社会調査史 |

|

|

|

|

| 11 |

原爆被害者問題の社会調査史 |

|

|

1 原爆被害者調査史の基本視点-隅谷三嘉男・中鉢正美・石田忠と厚生省訓査 |

|

|

2 中野清一「原爆影響の社会学的調査」-兄弟関係と人間関係の順位 |

|

|

3 山手茂「原爆被害の諸要因の構造的関連」―原爆症と貧困の悪循環 |

|

|

4 伊東壮「原爆被害の全体像」―いのち・くらし・こころ |

|

|

5 米山桂三他「被爆地広島にみる社会変動」-個人・家族・地域社会の解体-再組織過程 |

|

|

6 湯崎稔「爆心復元・被災綜合調査」-人間的生の全体的崩壊 |

|

|

7 近沢敬一・船津衛「山口県被爆者実態調査」―被爆者の精構造の特質 |

|

|

8 石田忠「原爆体験の全体像」<死>と<生>の意味 |

|

|

9 継承と課題 |

|

|

|

|

| Ⅲ |

社会調査史研究の方法論的視座 |

|

|

|

|

| 12 |

社会調査史研究の視角 |

|

|

|

|

| 13 |

社会調査史の方法的視点 |

|

|

|

|

|

【資料】文献にみる社会調査史の構成・視点・方法 |

|

|

|

|

止

『世界に問われる日本の戦後処理(2)戦争と人権、その法的検討』(日本弁護士連合会編、東方出版、19931015)

内容

|

|

|

|

はじめに 1 |

|

|

開会あいさつ 8 |

|

|

日本の戦後処理の問題点について 岩城和代 12

重大な人権侵害の被害者への賠償 テオ・ファン・ボーベン 16

国際法のもとにおける国際責任 ジョン・ハンフリー 41

国際人道法と被害者への賠償 アムール・ゼマリ 52

ユス・コーゲンスと戦争犯罪の補償 カレン・パーカー 72

日本の戦争犯罪と人道に対する罪の可罰の可能性の検討 ウォン・スン・パク 94

戦後補償国際公聴会の報告 荒井信一 111

会場からのコメント 114

閉会あいさつ 118 |

|

|

|

|

|

資料編 関連する条約・宣言など(抜粋) |

|

|

<国際人権法関係> |

|

|

1 世界人権宣言 122

2 市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約B規約)122

3 人権差別撤廃条約 123

4 人権に関する米州条約(米州人権条約)123

5 人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(バンシュール憲章)124

6 欧州人権保護条約 125

7 拷問等禁止条約 125

8 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 125

9 条約法に関するウィーン条約 125 |

|

|

|

|

|

<国際人道法関係> |

|

|

10 陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ条約)126

11 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1948年8月12日のジュネーブ条約(第1条約)126

12 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第3条約)132

13 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第4条)133

14 国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(第1議定書)133

15 国際司法裁判所規程 136

16 人権及び基本的自由の侵害に関する通報を処理するための手続(国連経社理決議1503)136

17 強制労働に関する条約(第29号)137

18 ドイツ国と同盟及び連合国との間の平和条約(ベルサイユ条約)143

19 イタリア国と同盟及び連合国との平和条約 149

20 国連安保決議687 155

21 日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)156 |

|

|

|

|

|

あとがき 159 |

|

|

|

|

止

『被爆者援護法に関する第三次報告書』(日本弁護士連合会、1990年03月)

内容

| 章 |

節 |

|

|

|

被爆者援護法をめぐる状況と本調査報告作成の経過と目的 1 |

| 1 |

|

厚生省及び被団協の調査結果とそれが示すもの 5 |

|

1 |

厚生省調査について 5 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

被団協調査について 13 |

|

|

|

| 2 |

|

基本懇答申の被害論に対する批判 31 |

|

|

|

|

1 |

基本懇答申における原爆被害の誤った認識と、その誤った認識に基く基本懇の見解の誤り 31 |

|

|

|

|

2 |

原爆被害の特質から見た、原爆とその投下の法的評価(違法性)の補充 48 |

|

|

|

| 3 |

|

原爆被害に対する国の責任の根拠 57 |

|

1 |

国家補償について 57 |

|

|

|

|

2 |

戦争被害者に対する国家の補償責任 60 |

|

|

|

|

3 |

原爆被害者に対する国の責任の特質 65 |

|

|

|

|

4 |

諸外国の考え方 70 |

|

|

|

|

5 |

日本における戦争犠牲者に対する援護立法の推移 74 |

|

|

|

| 4 |

|

ドイツ連邦共和国(西ドイツ)の戦争被害者等に対する補償措置 88 |

|

1 |

西ドイツ戦後措置の構成 88 |

|

2 |

戦争犠牲者援護法 90 |

|

3 |

負担調整法 92 |

|

4 |

賠償補償法 94 |

|

5 |

連邦補償法 95 |

|

6 |

連邦返済法 97 |

|

7 |

ユダヤ人賠償条約 98 |

|

8 |

外国人戦争被害者への補償方法 99 |

|

9 |

西ドイツの戦後処理の理念 100 |

| 5 |

|

被爆者援護法制定の現在的意義 105 |

|

1 |

被爆死者に対する誓い 105 |

|

2 |

核兵器の出現とその後の核兵器をめぐる状況 106 |

|

3 |

平和的生存権と被爆者援護法 112 |

|

|

|

| 6 |

|

在韓被爆者問題と日本の責任 122 |

|

1 |

対外的な戦後責任 122 |

|

2 |

在韓被爆者に対する特別の責任 122 |

|

|

|

| 7 |

|

現行二法の問題点 131 |

|

1 |

現行施策の概要 131 |

|

2 |

被爆者の定義と被爆者健康手帳交付の問題点 132 |

|

3 |

認定 138 |

|

4 |

諸手当 145 |

|

|

|

| 5 |

|

不服申立 147 |

|

|

|

止

『被爆者援護法に関する第二次報告書』(日本弁護士連合会、19850621)

内容

| 章 |

節 |

|

| 1 |

|

原爆被害の実態と特質 13 |

|

1 |

原爆被害を把握するための方法 13 |

|

|

1 原爆被害をどうとらえるか 13

2 原爆被害を認識するための障害 14

3 原爆被害の実態に接近するために 16 |

|

|

|

|

2 |

原爆被害の具体的事実 18 |

|

|

1 どのように殺されたか 18

2 どのように障害を受けたか 20

3 街はどのようにして消えたか 22

4 人々は、どのようにして人間性を失ったか 24

5 救護の活動はどうだったか 25

6 一度に家族をどんなに失ったか 26

7 放射線によってどのように傷付けられたか 27

8 火傷と障害の後遺症の苦しみ 32

9 どのように持続的・永続的に苦しめられているか 33

10 被爆者の体験記・談の意味するもの 36 |

|

|

|

|

3 |

基本懇の報告書における原爆被害のとらえ方の致命的欠陥 36 |

|

|

1 原爆被害を認識する手段には幾多の障害があり、容易にその

実態が把握できないという事実の認識が見られない 38

2 原爆被害につき部分的・限定的把握にとどまり、

総合的相関的把握を考慮していない 39

3 原爆被害の具体的事実に対する認識に欠けている 40

4 基本懇の原爆被害についての誤った認識のもたらすもの 41 |

|

|

|

| 2 |

|

日米両国政府の被爆者に対する措置 45 |

|

1 |

広島、長崎に於ける救護の実態 45 |

|

|

1 医療救護組織 45

2 食糧の供給の実態 47 |

|

|

|

|

2 |

米国に対する救援の要請 50 |

|

|

1 日本独力による救援の困難性 50

2 米国の救援を待つ広島、長崎の医師 51 |

|

|

|

|

3 |

米国は、被爆者に対する救援の必要性を認識していた 52 |

|

|

1 バーチェットの救援要請 52

2 マルセル・ジュノーの救援要請 52

3 九月八日の広島救援 53

4 米国調査団の救援声明 53 |

|

|

|

|

4 |

適切な救援があれば助かったであろう多くの生命 54 |

|

|

1 医療の救援 54

2 栄養について 55 |

|

|

|

|

5 |

救援声明後の米国の被爆者に対する救援の実態 55 |

|

|

1 医薬品について 56

2 医療班の派遣 56

3 病院の建設 57 |

|

|

|

|

6 |

占領軍による救援活動の妨害 58 |

|

|

|

|

7 |

米国政府の被爆者対策とジュネーブ条約 65 |

|

|

|

|

8 |

日本政府の救援の実態 68 |

|

|

|

|

9 |

日本政府の被爆者援護の放置及び遅延の責任 74 |

|

|

|

| 3 |

|

原子爆弾投下の違法性と補償責任 78 |

|

1 |

損害賠償請求権の発生とその放棄 78 |

|

|

1 請求権放棄の意味 78

2 日本国憲法下における外交保護権のあり方 79

3 請求権放棄による補償責任の発生 81 |

|

|

|

|

2 |

人権思想と戦争の法的規制 82 |

|

|

1 原子爆弾と国際法の法源 82

2 戦争行為に対する法的制限 86 |

|

|

|

|

3 |

実定条約による違法性 88 |

|

|

1 国際法の武器制限の二つの方向 88

2 核兵器の特質に基づく違法性 89

3 武器としての用法に基づく違法性 91 |

|

|

|

|

4 |

戦後における原爆投下の違法性の確認 94 |

|

|

1 ニュルンベルグ裁判と国連決議 94

2 戦後の条約から見た原爆投下の違法性 96 |

|

|

|

| 4 |

|

戦争被害、とりわけ原爆被害に対する結果責任としての国の補償責任 100 |

|

1 |

戦争被害と国の補償責任 100 |

|

2 |

戦争被害に対する補償に関する実定法の基本理念 114 |

|

3 |

原爆被爆者に対する国の補償責任 121 |

|

4 |

結論 125 |

|

|

|

| 5 |

|

核時代にかける被爆者援護法制定の意義 126 |

|

1 |

核兵器の現状と核戦争の脅威 126 |

|

2 |

核兵器制限・廃絶への法的動向 132 |

|

3 |

人類の生存と文明の危機の中における平和的生存権の意義 134 |

|

4 |

平和的生存権と被爆者援護法制定の意義 137 |

|

|

|

| 6 |

|

現行二法の問題 |

|

1 |

現行施策の概要 139 |

|

|

|

|

2 |

被爆者の定義と被爆者健康手帳交付の問題点 141 |

|

|

|

|

3 |

認定 147 |

|

|

1 認定制度 147

2 認定の要件(一)要医療性について 148

3 認定の要件(二)起因性について 152 |

|

|

|

|

4 |

諸手当 156 |

|

|

|

|

5 |

現行施策の基本的問題点 158 |

|

|

1 被害のとらえ方 158

2 国家補償責任の不明確さ 160

3 国が被爆者を放置してきたこと 161 |

|

|

|

| 7 |

|

被爆者援護制度のあり方について 163 |

|

1 |

現行二法の制定過程とその後の立法要求運動等の概観 163 |

|

|

|

|

2 |

これまでに発表された立法案及び立法要求の具体的内容 166 |

|

|

|

|

3 |

あるべき原爆被爆者援護法の内容 187 |

|

|

|

止

報告書作成の趣旨について

日本弁護上連合会は、広島・長崎における原子爆弾被爆者のおかれた状態を、かねてから我が国の重要な人権問題として重視し、本連合会の総会・人権擁護大会において宣言・決議を数度にわたっておこない、会の内外に対して被爆の惨害と被爆者の人権救済のため援護法の立法措置をはじめ、その対策の充実の必要性をうったえてきた。昭和五二年六月には.人権擁護委員会内に設置された被爆者間題調査委員会の数年にわたる事実調査ならびに法理研究の成果にもとずき「被爆者問題調査報告書」を発表し.これを政府・政党をはじめ各界人士におくって、被爆者援護の前進と充実をうったえた。また、法律実務家の集団として、自発的あるいは需めに応じて被爆者援護のためにいささかではあるが努力してきた。

その後幸いにして、被爆者諸士の努力と国民の支持によって、この援護運動は発展し、昭和五二年七月には、東京・広島・長崎において、NGO被爆者問題シンポジウムがひらかれ、被爆の実相と被爆者の実情か国際的協力のもとにあきらかにされ、この結果は五〇〇人の人たちによって.一九〇〇万の核兵器反対の署名とともに翌五三年六月ニューヨークでひらかれた国際連合軍縮特別総会に送られて、核兵器の脅威と被爆の悲惨が全世界の

人びとにうったえられた。被爆者対策強化の必要性は.政府・国会関係名をうごかし.本年一月、社会保障制度審議会は、「政府において、原子爆弾の特殊性にかんがみ、専門家による権威ある組織を設け、昭和五三年三月の最高裁判所の判決の趣旨をふまえて、速やかに、この問題に関する基本理念を明確にするとともに、現行二法の再検討を行うべきである」との答申をなし、同年四月二五日衆議院社会労働委員会が原爆特別措置法の一部改正案を採決するにあたって、右の答申と同旨の内容を一年以内に実現すべきこととともにその具体的改善策を示した付帯決議をした。政府は、これらをうけて五月には各界有識者七名からなる原爆被害者対策基本問題懇談会を厚生大臣の私的諮問機関として設置し、同委員会は、すでに審議を開始し、明年遅くない時期にその結論がでることが期待されている。

日本弁護士連合会は、これらの情勢にかんがみ、右の報告書発表後の研究ならびに実行の成果をいかし、人権擁護をその任務とする全国弁護士の団体として.この際その見解をあらためて世に問い、被爆者援護の前進に寄与すべきものであるとする見地に立って本年七月人権擁護委員会内に「被傷者援護法に関する調査研究委員会」を設置し、その調査研究を開始した。

この報告書は、その結果であり、前回の報告書の発表後の裁判例はじめ情勢の発展に即して、それを補充し、また調査が不足であった点を補ったものであり。それと一体とし読まれるべきものである。もとより、短時日の間にまとめられたものであるから、これまでの成果をふまえられているとはいえ、少なからぬ補強もしくは訂正されるべき点も含まれていると思われるが、これらは各界の教示と運動の発展によって直されるものと思料するものである。

本報告書作成の経過と目的をあきらかにして。はじめの言葉とする。

昭和五四年一二月一五日

|

|

| 江尻 平八郎 |

日本弁護士連合会会長 |

| 竹澤 哲夫 |

同人権擁護委員会委員長 |

| 尾崎陞(東京) |

同被爆者援護法に関する調査研究委員会委員長 |

| 根本孔衛 |

副委員長(横浜) |

| 池田真規 |

委員(東京) |

| 椎名麻紗枝 |

委員(東京) |

| 内藤雅義 |

委員(東京) |

| 西島勝彦 |

委員(東京) |

| 安原幸彦 |

委員(第二東京) |

| 樋口芳包 |

委員(広島) |

| 相良勝美 |

委員(広島) |

| 横山茂樹 |

委員(長崎県) |

出典:『被爆者援護法に関する報告書』(日本弁護士連合会、19741215)

止

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。