中国軍管区司令部防空作戦室

現在:中国軍管区司令部跡

爆心地からの距離:790メートル

所在地:中区基町21(基町)

竣工時期:不詳

構造/階数:鉄筋コンクリート造/半地下1階

設計者/施工者:不詳

中国軍管区司令部防空作戦室

現在:中国軍管区司令部跡

爆心地からの距離:790メートル

所在地:中区基町21(基町)

竣工時期:不詳

構造/階数:鉄筋コンクリート造/半地下1階

設計者/施工者:不詳

『楠忠之オーラル・ヒストリー 広島大学文書館オーラル・ヒストリー事業研究成果報告書』(楠忠之著、石田雅春、布川弘編 、20171031)目次

| はじめに(広島大学75年編さん室 石田雅春) | 聞き取り日 | |

| 第1回 | 生い立ち・幟町小学校の思い出 修道中学校時代の思い出 広島高等師範学校(臨教)への進学 海軍予備学生への志願…12 佐世保海兵団、旅順海軍特別根拠地隊への配属 |

20160204 |

| 第2回 | 予備学生・生徒の状況(前回の補足) 敗戦前後の状況 ソ連軍の進駐 シベリア抑留(1) 帰国、ヒロシマの惨状 日本国憲法との出会い 広陵高校への就職、広島文理科大学を受験 シベリア抑留(2) 広島文理科大学での勉強 |

20160310 |

| 第3回 | 広島文理科大学時代の思い出 学生運動について 卒業、宇品中学校への勤務 結婚について 映画「ひろしま」への協力 庚午中学校への転任 |

20160425 |

| 第4回 | 前回の補足(日鋼争議、広島反戦学生同盟、レッドパージ) 教職員組合の政党支持 学校施設・生徒指導の状況 受験指導の状況 PTAとの関係について 進路指導・家庭訪問について 一〇・ニーストライキ(昭和四一年)について(1) 原水爆禁止日本協議会、平和教育について 勤評闘争について |

20160519 |

| 第5回 | 庚午中学校への中傷 生徒指導について 小学校教員と中学校教員の気質の違い 勤務評定について 翠町中学校への転任 |

20160701 |

| 第6回 | 学力テスト反対闘争について 高校入試制度の改革について 原水爆禁止運動の分裂について(1) 署名運動の力 原水爆禁止運動の分裂について(2) |

20160802 |

| 第7回 | 所蔵の写真について 一〇・ニーストライキ(昭和四一年)について(2) 一〇・二六ストライキ(昭和四二年)について 平和教育(原爆副教材の作成)について 学校の運営方法(校長の権限)について |

20160916 |

| 第8回 | 部落解放同盟広島県連合会と広島県教職員組合の関係について (1) 大学紛争の影響について 部落解放同盟広島県連合会と広島県教職員組合の関係について (2) 県議会議員選挙への出馬 県議会議員としての仕事(イノシシ対策、井口高校新設、不正経理問題、解放同盟問題など) 住民運動とのかかわり |

20161130 |

| 第9回 | 自民党による解放同盟批判 総合選抜制への批判 八者合意について 原爆遺跡保存運動懇談会について |

20161222 |

| 第10回 | 広島県原水爆禁止日本協議会について 原爆遺跡保存運動懇談会について 「中島地区ゆかりの人たちの集い」について 「建物疎開動員学徒の原爆被災の実相を記録する会」について 原爆ドームの景観を守る運動について 町内(庚午南)のマンション建設問題について 「原爆の子」を受け継ぐ会について 九条の会について 最近の取り組みについて(被爆建物、かき船問題) 広島教育研究所について |

20170111 |

帝国銀行広島支店

| 現在* | アンデルセン |

| 竣工時 | 帝国銀行広島支店 |

| *出典『ヒロシマの被爆建造物は語る』 | |

| 爆心地からの距離 | 0.36キロメートル |

| 所在地 | 中区本通7-1(革屋町) |

| 竣工時期 | 1925(大正14)年2月 |

| 構造/階数 | RC造/2階建 |

| 設計者/施工者 | 大倉土木 |

|

| 2009年8月19日撮影 |

日本銀行広島支店

| 現在* | 旧日本通運出汐倉庫等 |

| 竣工時 | 広島陸軍被服支廠 |

| *出典『ヒロシマの被爆建造物は語る』 | |

| 爆心地からの距離 | 0.38キロメートル |

| 所在地 | 中区袋町5-1 |

| 竣工時期 | 1936(昭和11)年8月 |

| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/3階建・地下1階 |

| 設計者/施工者 | 日本銀行臨時建築部・長野宇平治/清水組 |

被爆建造物保存のための懇談会(原爆遺跡保存運動懇談会) 結成日1990年12月4日

略年表(宇吹所蔵資料に基づく)

| 年月日 | 事項 | 備考 |

| 1990 | ||

| 0327 | 広島市議会「原爆遺跡の保存を求める決議」(全会一致) | u |

| 1204 | 「被爆建造物保存のための懇談会」、広島市で開催(約30人出席)。「原爆遺跡保存運動懇談会」を結成し活動することを申し合わせる。 | |

| 1991 | ||

| 0123 | 原爆遺跡保存運動懇談会世話人名簿 1991年1月23日現在 | u |

| 0513 | 第5回世話人会(ご案内)[はがき] | u |

| 0520 | 原爆遺跡保存運動懇談会個人賛同者名簿 1991年1月23日現在 | u |

| 0617 | 原爆遺跡保存運動懇談会ニュースNO.2 | u |

| 0630 | 消すな!被爆の証人 原爆遺跡フィールドワーク [資料・新聞報道]。参加者60人?70人? | u |

| 0706 | 第6回世話人会(ご案内)[はがき] | u |

| 0803 | 原水禁世界大会国際会議で発言(大中真一) | |

| 0804 | 原水禁世界大会国際会議「広島宣言」に原爆遺跡保存問題が位置づけられる。(長崎大会でも同趣旨で「宣言」に位置づく) | |

| 0913 | 原爆遺跡保存運動懇談会第7回世話人会議[会議資料 B4 7枚] | u |

| 広島赤十字病院被爆建造物保存運動の報告[会議資料 B4 4枚] | ||

| 1024 | 原爆遺跡保存のためのシンポジウム--あのときそこでなにがあったのか‥‥ 遺跡は何が語りたいのか[ビラ 1枚] | u |

| 1121 | 旧・理学部1号館(旧・文理大本館)保存についてのアンケート(実施期間 11月21日~12月9日)集約結果[部外秘] | u |

| 1992 | ||

| 0124 | 記者発表レジメ | |

| 0207 | 原爆遺跡保存運動懇談会第2回総会[案内] | u |

| 0212 | 原爆遺跡保存事業促進の要請(後藤陽一⇒広島市長平岡敬) | u |

| 0301 | 原爆遺跡フィールドワーク(Aコース30名、Bコース30名) | |

| 0317 | 核兵器廃絶・被爆者援護法の実現をめざす広島総決起大会「原爆遺跡保存についての特別決議」(案) | u |

| 0703 | 葉書[広島日赤原爆病院保存に関する依頼 *林*子⇒被爆建物等継承委員会委員宇吹] | u |

| 1993 | ||

| 0217 | 原爆遺跡保存運動懇談会第3回総会 | |

| 0924 | 元大正屋呉服店を保存する会発足。 | |

| 1994 | ||

| 0129 | 原爆遺跡保存運動懇談会第4回総会 | |

| 1995 | ||

| 0107 | 元広島文理科大学(旧広島大学理学部1号館)の保存を考える会。ところ:広島市婦人教育会館。 | |

| 0215 | 原爆遺跡保存運動懇談会第5回総会[会議資料] | u |

| 1996 | ||

| 0117 | シンポジウム「あらためて原爆遺跡保存を考える-レストハウス、元文理大などをめぐって」 | u |

| 0117 | 原爆遺跡保存運動懇談会第6回総会[会議資料] | u |

| 0209 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.2 | |

| 0213 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.3 | |

| 0219 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.4 | |

| 0222 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.5 | |

| 0227 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.6 | |

| 0301 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.7 | |

| 0305 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.8 | |

| 0319 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.9 | |

| 0402 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.10 | |

| 0419 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.11 | |

| 原爆遺跡保存運動ニュースNo.12 | ||

| 原爆遺跡保存運動ニュースNo.13 | ||

| 0610 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.14 | |

| 0628 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.15 | |

| 0731 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.16 | |

| 0806 | 『ガイドブックヒロシマ-被爆の跡を歩く』(原爆遺跡保存運動懇談会著、新日本出版社、19960806) | |

| 0820 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.17 | |

| 0909 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.18 | |

| 0930 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.19 | |

| 1009 | 山瀬明(元大正屋呉服店を保存する会代表世話人)「ふる里の証、爆心の被害を告発し続ける元大正屋呉服店をそのまま保存してほしいと願う 弁護士会平和委員会への報告」 | u |

| 1116 | レストハウス(元大正屋呉服店)の保存・活用についてみんなの思いを語るトーク集会。[配布資料] | u |

| 1120 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.20 | |

| 1212 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.21 | |

| 1997 | ||

| 0123 | 保存する会・保存懇合同世話人会。[配布資料] | u |

| 0213 | 原爆遺跡保存運動懇談会第7回総会 | |

| 0303 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.24 | |

| 0320 | 「パネルディスカッション・合唱コンサート 原爆遺跡 過去から未来へ 旧広島大学理学部一号館(元広島文理科大学本館)から何が見えるか」。[配布資料] | u |

| 0401 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.25 | |

| 0417 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.26 | |

| 0430 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.27 | |

| 0527 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.28 | |

| 0610 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.29 | |

| 0630 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.30 | |

| 0707 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.31 | |

| 0715 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.32 | |

| 0725 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.33 | |

| 0818 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.34 | |

| 0912 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.35 | |

| 1013 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.36 | |

| 原爆遺跡保存運動ニュースNo.37 | ||

| 1206 | 元大正屋呉服店(レストハウス)の保存・活用をみんなで話し合う集い。[配布資料] | u |

| 1215 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.38 | |

| 1998 | ||

| 0127 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.39 | |

| 0218 | 原爆遺跡保存運動懇談会第8回総会 | |

| 0323 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.40 | |

| 0524 | 原爆遺跡フィールドワーク(第8回)[配布資料] | u |

| 0625 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.41 | |

| 0925 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.42 | |

| 1222 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.43 | |

| 1999 | ||

| 0219 | 原爆遺跡保存運動懇談会第9回総会[配布資料] | u |

| 0420 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.44 | |

| 0708 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.45 | |

| 0921 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.46 | |

| 1110 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.47 | |

| 2000 | ||

| 0121 | 原爆遺跡保存運動懇談会第10回総会[会議資料] | u |

| 0225 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.48 | |

| 0330 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.49 | |

| 0701 | 建物疎開動員学徒の原爆被災を記録する会結成総会・フィールドワーク。 | |

| 原爆遺跡保存運動ニュースNo.50 | ||

| 0718 | 原爆遺跡保存運動ニュース号外 | |

| 0722 | 袋町小西校舎「伝言」を見学する会[配布資料] | u |

| 0809 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.51 | |

| 1120 | 原爆遺跡保存運動懇談会10周年記念懇親会。[配布資料] | u |

| 1208 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.52 | |

| 2001 | ||

| 0108 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.53 | |

| 0109 | 原爆遺跡保存運動ニュース速報 | |

| 0126 | 原爆遺跡保存運動懇談会第11回総会 | |

| 0330 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.54 | |

| 0828 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.55 | |

| 1121 | 元広島文理科大学(旧広島大学理学部1号館)の保全と見学についての要望(⇒広島大学長牟田泰三) | |

| 1129 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.56 | |

| 2002 | ||

| 0227 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.57 | |

| 0328 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.58 | |

| 0614 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.59 | |

| 0806 | 『あの日ここで 原爆遺跡写真集』(原爆遺跡保存運動懇談会編・刊、池上利秋撮影) | |

| 0927 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.60 | |

| 1227 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.61 | |

| 2003 | ||

| 0430 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.62 | |

| 0620 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.63 | |

| 1003 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.64 | |

| 10 | 元広島文理科大学本館(旧広島大学理学部1号館)の保全運動の経過(保全を考える会) | |

| 2004 | ||

| 0323 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.65 | |

| 0610 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.66 | |

| 0906 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.68 | |

| 2005 | ||

| 0414 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.70 | |

| 0701 | 『爆心地中島 あの日、あのとき』(元大正屋呉服店を保存する会・原爆遺跡保存運動懇談会編刊、20050701) | |

| 2006 | ||

| 0806 | 『広島 爆心地中島』(原爆遺跡保存運動懇談会編、 新日本出版社 、2006/08/06) | |

| 1207 | 原爆遺跡保存運動ニュースNo.75 | |

| 2011 | ||

| 0126 | 『あの日ここでは 保存懇20年の歩み』(原爆遺跡保存運動懇談会編・刊) |

広島陸軍被服支廠

| 現在* | 旧日本通運出汐倉庫等 |

| 竣工時 | 広島陸軍被服支廠 |

| *出典『ヒロシマの被爆建造物は語る』 | |

| 爆心地からの距離 | 2.67キロメートル |

| 所在地 | 南区出汐2丁目4-60 (出汐町) |

| 竣工時期 | 1913(大正2)年8月 |

| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造・ レンガ造/2階建 |

| 設計者/施工者 | 不詳 |

平和記念施設あり方懇談会

平和記念施設保存・整備方針の策定

1 目 的

ヒロシマの記憶が世界的に薄れつつあり、核兵器の使用さえ危惧されている状況の中、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指す被爆地ヒロシマの役割は益々重要なものとなっている。

これまでのヒロシマの取組みにおいて、原爆ドームをはじめとする平和記念施設は重要な役割を果たしてきており、その保存・整備については個別に検討がなされてきたが、被爆60周年となる平成17年に向け、長期的な観点から改めてその全体の保存・整備のあり方を整理する。

2 保存・整備方針策定の対象

ヒロシマの記憶が世界的に薄れつつあり、核兵器の使用さえ危惧されている状況の中、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指す被爆地ヒロシマの役割は益々重要なものとなっている。

これまでのヒロシマの取組みにおいて、原爆ドームをはじめとする平和記念施設は重要な役割を果たしてきており、その保存・整備については個別に検討がなされてきたが、被爆60周年となる平成17年に向け、長期的な観点から改めてその全体の保存・整備のあり方を整理する。

1 目 的

ヒロシマの記憶が世界的に薄れつつあり、核兵器の使用さえ危惧されている状況の中、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指す被爆地ヒロシマの役割は益々重要なものとなっている。

これまでのヒロシマの取組みにおいて、原爆ドームをはじめとする平和記念施設は重要な役割を果たしてきており、その保存・整備については個別に検討がなされてきたが、被爆60周年となる平成17年に向け、長期的な観点から改めてその全体の保存・整備のあり方を整理する。

2 保存・整備方針策定の対象

方針策定の対象は、ヒロシマのシンボルである平和記念公園を中心とした空間(おおむねバッファーゾーンと同じ。)及びそこに所在する原爆ドーム、平和記念資料館、平和記念公園及び平和記念公園に接する平和大通りの一部を対象とする。

(1)原爆ドームは、核兵器が人類に何をもたらすのかを、最も象徴的に体現し、人間の理性と良心に訴えることのできる遺産であり、これを将来にわたって保存していくことの意義を改めて整理するとともに、将来の世代に理想的な姿で引き継いでいくための保存のあり方を整理する。

(2)平和記念公園及びそれに接する平和大通りの一部については、「平和大通り新世紀リニューアル事業」の基本方針を踏まえ、平和記念公園とその周辺エリアの利活用や平和の発信機能の強化を図るため、その空間のあり方や活用のあり方を整理する。

(3)平和記念資料館は、施設の老朽化への対応や将来を見据えた展示更新ための計画を策定することとしており、保存・整備方針においては、それに併せて平和記念資料館が今後その役割を果たしていくために必要な取組みについて整理を行う。

|

| 太線:緩衝地帯(バッファーゾーン)の区域 |

3 策定スケジュール

【平成15年度】

有識者等からの意見聴取、市民等からの意見募集

【平成16年度】

「平和記念施設あり方懇談会」の開催

平和記念施設保存・整備に係る資料の所在調査・整理

【平成17年度】

「平和記念施設あり方懇談会」の開催

「保存・整備方針」の素案に対する市民意見募集

「保存・整備方針」の策定・公表

|

平和記念施設あり方懇談会 |

|

平和記念施設の保存・整備に係る有識者アンケート及び市民意見(報告) |

| 市民局 国際平和推進部 平和推進担当 |

東京会議委員

飯田喜四郎 博物館明治村館長、名古屋大学名誉教授

猪口 邦子 上智大学教授

岩垂 弘 平和・協同ジャーナリスト基金代表運営委員

大石 芳野 フォト・ジャーナリスト

加藤 尚武 前鳥取環境大学学長

平山 郁夫 東京芸術大学長

山折 哲雄 前国際日本文化研究センター所長

山崎 朋子 ノンフィクション作家

横山 禎徳 一橋大学大学院客員教授

第1回平和記念施設あり方懇談会(東京会議)会議要旨

≪平山委員≫

これは根幹に関わることだが、日本の遺跡の保存の仕方は、例えば奈良でも、あるいは海外でお釈迦さんの生まれた土地ルンビニに行っても、皆、公園化している。奈良でも石舞台の所に花や芝生を植えて道を造って、これでは遺跡ではない、破壊である。ドームを見ても芝生があって最後に瓦礫がある。なぜ瓦礫を残さないのか。当時はこんな綺麗ではない。阿鼻叫喚、地獄があった訳だが、それを知らない今の世代の人が見たらどう思うだろうか。過去の論議の資料で以前の市長が「火事になってもこの程度は壊れる」と言ったという記録があったが、まさしくそうである。この遺跡をどう扱うかは、アウシュビッツや色々な施設と比べてみても、姿勢が問われると思う。日本人は優しいところがあるから、平和的にやろうということならまた違ってくる。何を残していくのか、その精神とメッセージをどう伝えるのか。ただし構造的、物理的に限界があり、現状維持ではすぐ壊れるので、可能な限りガッチリと修理し、耐震構造にしても同じだが、それをどう景観と結びつけるか。その辺を根本的に討論したらどうか。

≪平山委員≫

今から見ると核の破壊力は飛躍的なものになっているが、古典的な広島型原爆がどれくらいの破壊力があったのか。半径2キロ四方が全滅した訳だが、通常B29が登載する爆弾の量は約5トンだったと言われている。TNT火薬1万トンあるいは1万2~3千トン、B29で一度に爆撃させたとすると、1万トンで2000機くらいになる。戦争中、兵器廠にいて1トン爆弾を近くに落とされて吹き飛ばされたことがあるが、砂地で直径約10メートル近い、深さが6~7メートルくらいのクレーターが開いた。それを考えるとものすごい破壊力があったことになる。今はそれの何十倍になっている。私の友達も即死を免れたが、放射能障害により1学年で50人位がガンで死んでいる。二世がいて、生まれてきた子どもも幼児ガンとかで死んでいる。二十歳前にも死んでいる。亡くなられた方が、14万人、15万人と言うが、これらをどうカウントするかである。もし被爆しなければ、そういう胃ガンとかは無かった。核の影響と言うのは観念的には70年、プルトニウムは200年、チェルノブイリでは草を食べたヤギや牛の乳からも影響があると言われている。それだけ怖いものである。それをよく知っているのはアメリカ、ロシアの核保有国である。私もウズベキスタンやあの辺りで講演などをしており、原爆や核実験は相当影響があると相談に来た人たちがいるが、政府は認めていなかった。恐らくアメリカもそうだったと思う。でも、怖さは一番知っている。だから、核拡散を恐れたり、大量破壊兵器を持たせないということは当事者として分かっていると思う。そういう怖さをヒロシマということではなく、これは猪口先生の軍縮でもそうだが、敵も味方もなく皆に知らせないといけない。落とせば両方が死に絶える。日本の世界文化遺産、例えば法隆寺にしても、塀の何メートルという近いところに土産物屋が並んでいるが、これは何とかならないかと思う。バッファーゾーンというのはやはり雰囲気というものがあるから、自粛するなりして、文化遺産の精神性のある根幹、哲学を知らせないといけない。広島の原爆ドームも柵をして緑で囲み公園にしているが、ぜんぜんイメージが違ってくる。これを限定された範囲でも芝生をどけて、時間は60年が経っているが、一瞬にしてこうなったということが再現されることは、大切なことである。昭和19年に大東亜戦争美術展があって、勧業博覧会があった。そういう建物だった。猪口先生が言われたように、戦争経験のない世代は、怖いんだと言っても見ただけでは分からないと思うから、どうやって戦争の怖さを知らせるか。そのためには、物として破壊をリアルに伝え、肉声で体験を教え、文書で記録し、流布していく。両面で行かないと確かにダメだと思う。是非そうしていただきたい。

どうドーム周辺を残していくか。建物は、がっちり耐震強化し、少々鉄を入れて補強しても、外観は変わらない。それよりも建物周辺の整備を行って、爆発した瞬間の凄まじさを再現する方が説得力がある。

≪平山委員≫

私も兵器廠で被爆し、市内の惨状をたくさん見た。目の前は燃えており、子どもが死んでいるのを親は知らないでいたり、ガラスがいっぱい刺さって血だらけになっているのに痛いと言わない。ヤカンだけ持ったり、枕だけ持ったり、8時15分だから寝巻きのままの状態、何がなんだか訳が分からない。静かになったと思うと、虚脱状態とパニックになって、身内がどうなっているかも分からない状態である。「痛い」とか泣き声を上げるのは相当経ってからである。ほとんど記憶がないと思う。いきなり、寝ていて、家が全壊して、潰されて、「助けてくれ」と言われても助けられない。そこに火が入ってくる。遊んでいたのが飛ばされたり、電車で丸焼けになったり、そういう状況の中で生き残っているから分からない。怖いということだけが記憶に残って、説明できない。肉親がいなくなった、どこに行ったか分からない。私は実家を離れて一人でいて自分さえ助かれば大丈夫だったので、どんなになっているかを半分は見ながら歩いていたが、そういう時に垣間見たことは、麻痺して感じなくなっていた。そういう状況だから説明がつかないことが多いと思う。言わないのではなくて言えない、分からない状態であったためである。

≪飯田委員≫

何を保存するかということについては、資料4の保存工事説明板、世界遺産説明板の文面があるが、これをまとめれば十分である。こういう理由で保存するということでいいと思う。

技術上の問題ついては、色々難しい問題がある。ギリシャ、ローマの遺跡であれば、まさに遺跡そのものであるが、原爆ドームは土を盛って芝をはってしまった。私が一番最初に行った時に「これはおかしいな」と思った。それで聞いたところが、公園として整備するために芝をはって盛り土をしているとのことだった。そのために壁が土の中に埋まっており、雨が降ったら全部これが上にあがってきて、大変まずいことになっている。ユネスコのセンターが東南アジアの研修生を呼んだとき、研修生は皆な同じ指摘をした。あそこに少なくとも60センチくらい盛り土があり、それを取ると先程(資料(パワーポイント)の周辺の瓦礫の画面)のような遺跡が出てくる。遺跡として見せるべきだ。あの様に綺麗にすべきではない。

≪猪口委員≫

まず、「なぜ残すのか。何のために残すのか」ということだが、教育の現場でいつも感じるのは、人の能力は非常に乏しく、自分の経験的な世界を越えて想像する力がとても弱いということ。教育は自分の経験的世界を越えて、人が物を考えられるように手助けする、そういうことを努力している。物事を抽象的に捉えるということもそうだし、経験をしたことがないことに対して思いを馳せるように教育は努力する。しかし、人間の能力は実際にそういう面で乏しいので、自分が経験していない悲劇について想像することを助けることが必要である。

まず、最も重要な存在は、被害の経験者である。だから被爆体験者はそのことを訴え続けていただかなければならない。国際社会では色々な軍縮の分野があるが、例えば、対人地雷の分野では、”raise the voice”という運動がある。「声を上げる」ということだが、実際に武器による被害の犠牲者となってしまう場合には、”raise the voice”をするような立場に立たない。対人地雷の被害に遭った子どもや親は、それを世界に訴えなければならないのだけれど、そういう余裕がないし、生きることだけがあまりにも大変で、訴える力がない。例えば欧米のNGOが、アフリカの内戦の被害者の被害・悲劇を代弁することをやるが、まったく不十分である。被害者そのものが訴えて、”raise the voice”をしてもらわなければならないのであって、それに代わるインパクトはあり得ない。人の乏しい能力は、実際に被害者が乏しい言葉であっても”raise the voice”することによって、思わぬほど深く発達するし、想像できるようになる。突然その問題に対してオーナーシップを自分として抱けるようになる。遺跡もそのようなものだと思う。乏しい人の能力を助けてくれるようになる。「二度とこの悲劇が起こらないように」というのが私達の願いだから、誰もその悲劇を経験することはないけれども、それを確実にするためには、全員がその悲劇をイマジンできなければダメである。ところが能力が弱いので、それを助けるものとして、永遠に原爆ドームは保存されなければならない。被害者は残念ながら亡くなってしまう。”モータル”になる。存在として”モータル”だけれども、無機物である建物は、人間の英知によって永久に保存する必要がある。被害者を超えて、永久に乏しい人間の想像する力、つまり核兵器の被害・悲劇はどういうものかという、もはや誰も経験しないことについて全員が想像できることを助ける最後のものとして原爆ドームは残る必要がある。これが理論的に「なぜ原爆ドームは永遠に残さなければならないか」ということの説明である。つまりヒロシマからの”raise the voice”という運動の一環であり、まず被爆者にやっていただかなくてはならないけれども、原爆ドームが全ての被爆者と私達と命を超えて、続く世代の更に乏しい能力を助けてくれると思う。例えばアテネに神殿があり骨格だけ残っているが、非常に深く古代の文明について訴えるものがある。いくつか永遠に骨格だけでも残るというものの保存の仕方を参考にすると良いのではないか。先ほど飯田委員が言われたように、外観はそういう意味で重要である。

産業奨励館として”イマジンハウス”というものを造る運動は、場合によってはとても興味深く重要な、新たな考え方に繋がるかもしれない。近距離に、元々あったものと破壊されたものとが、二つ残るという遺跡の保存の仕方は、今までなかったかもしれない。また、”イマジンハウス”を造る時に世界中の人が、乏しい能力だけれど、自分がたとえ1セントでも寄附するということでオーナーシップのプロセスに参加し、関係者となっていくプロセスとして、それを造ることができるのであれば、新しいメッセージの発信の仕方になる。

これは一般的なことだが、広島は見事に復活した。美しい公園と街も復活して、広島を訪れる私の軍縮仲間なども広島が復活していることに感激する。私はこのことについて二つのメッセージが必要だと思う。一つは「人間はどんな悲劇をも超える力がある」ということ、広島はその証人である。これを訴える記念施設のあり方を考えて欲しい。究極の破壊を受けてもここまで復活しメジャーな都市として再生しているということ。二つ目のメッセージは、必ず私が軍縮仲間の友人に言うことだが、「今あなたが見ている広島は決して同じものではない」ということ。失われたものは永遠に失われていて、同じものを復活することは人間には絶対にできないことである。この二つのメッセージが重要である。

≪横山委員≫

先程、猪口委員が言われたような問題があると思う。私は当時2歳11か月で62歳になるが、ということは10年後20年後になると実際のビジュアルのイメージや直接平山委員からお聞きしたような話がなくなってしまうような時代がすぐ来る。私は思い入れを持って原爆ドームを見るが、私が外国人だったらどのように見えるのだろうかと思う。例えばドレスデンの絨毯爆撃があったが、そこにいた私と同じくらいの年のドイツ人と話をしていて、どうしていたか聞いたら、「疎開はせずにドレスデンにいて、一家はみんな頭を真ん中にして放射状に寝ていた。死ぬ時は一緒だということで、そうやって寝ていた。」と言っていた。結局、原爆であろうとなかろうと、戦争の被害というものは悲惨であることは変わらない。それが、原爆だからというのを我々が思うように彼らはドームを見て感じるのかということだ。ドームのような破壊された建物は、当然ドレスデンにもあったはずである。その思い入れがどこまで広がって通じるだろうかという気がする。10年後、20年後には、もっと思い入れをもって見る人が少なくなってしまう。イマジネーションが少ないですから。我々と違う人たち、特に外国人が見た時、どんなインパクトがあるのかということには多少疑問がある。ドームだけではなくて資料館も含めて一体で分かってもらうように誘導すべきだし、そういうふうに見てもらうよう組み立てるべきだ。今は建築的には、ハードウエアとしては出来ている。シンボリックに軸も決まり、そうなっているからいかにも一体的に見えるが、歩き回る時に、人はそのように一体として捉えているかどうか。それがないとドームだけでは、少なくとも我々と違う人たちにはインパクトがない。

日本人の若者達でも同じことだ。ここで一番のテーマは、戦争の悲惨さだが、特に今問題なのは、戦争が攻撃側にリアリティがなくなっていることである。非常に極端な話が、オースト・スコット・ガードという作家の『エンターズ・デイ』というSF小説に書かれている。異星人が攻めてくるので地球防衛軍を作るが、その防衛軍は6歳以下の子どもである。テレビゲームのように毎日演習を行う。6歳の隊長が飽きてきて、「やめたい、本当の戦争はいつなんだ。」というと、「1週間前に終わったよ。」いう話である。要するにそれくらいリアリティがないということである。それで彼はショックを受けて、異星人と言えども、テレビゲームのようなリアリティのない世界で勝ったということを非常に悩む。そういう傾向が戦争にはあって、攻撃側が感情移入できない。日本は特に原爆とか核兵器に対しては、あまり積極的になれないところがあるけれど、今、別の形で起こっているピンポイント攻撃、85%の命中精度しかないが、日本だったらもっと命中精度の高いものを作れる技術とコンポーネントを全部持っている。実際に潜在的技術力から言うと、今のような極めてリアリティの低い戦争を仕掛けることができる能力を持っているし、持ちつつある。

そういうものと我々が語っているリアリティとの乖離が埋められるか。若者や外国人やイマジネーションのない人たちとの乖離が埋められるようなパッケージとして、提示すべきであって、ドームがどうだという議論をやっていると、ちょっとそこがずれてしまうという気がする。ハードウエアだけではなくて、目に見えない組み立ても含めて、リアリティをつなぐというところをやっていくべきだ。私は建築家なのだが、皆さんの言われるドームの機能に関しては、やはり建築の専門家を入れて議論すべきである。覆いをかけるとまったく変わってしまうというと、そんなことはなく、建築的にはどのようにでも組み立てることができる。単純に予算だけの問題である。

例えば、これはどれだけ周知の事実か知らないが、東京駅の復元計画がある。今は2階建てだが、本当は3階建てである。元のオリジナルの東京駅に復元するという計画があって、お金を出すのはたぶんJR東日本だと思うが、予算は500億円くらいである。私の建築の師匠の前川國男さんは「東京駅なんて残す価値のない建物だ」といつも言っていたが、それに対して500億円かけて、原形復旧する。それくらいのお金があれば、原爆ドームに、綺麗なほとんど目立たないようなデザインで完全なガラスの覆いをかけることは、建築家ならできる。しかもそれがあれば、パラドックスだけれど、そういうふうな覆いをかけてしまえば、あの芝生なんか外してしまえば良い。それで、実際のどうだったかということを見せることができる。構造的に計算できないと言われたが、どれだけ鉄骨・鉄の部分が劣化しているかということは、分かりようがない。いろんな形で固めていくと、沖ノ鳥島のようになってしまう。その方がみすぼらしいではないか。それだったら、綺麗な覆いをガラスでかけてしまえば、中は、地震の問題では別の補強をしなければならないが、酸性雨とかでもろくなっていく部分は完全に改善する。だから、どれだけの予算が出せるかということが、一種の踏絵であって、東京駅の復元に500億円出して、ここは予算がありませんというのは、やはり日本の建築の問題である。核兵器廃絶と言っているけれど、それはリップサービスであって本気ではない。これに100億か200億位の予算があれば、極めて皆さんが納得される立派な覆いをかけることができると思う。

≪平山委員≫

形あるのものは滅する。物理的に耐用期間というものがあり、限界がある。さらに保存せよという場合は、こういう方法もあるということを、広島に限らず根本的な条件として、出して認められれば、助かるところがあるかもしれない。

≪横山委員≫

アブ・シンベル神殿はユネスコの世界遺産だと思うが、コンクリートで固めてある。細分化して全部上げて、コンクリートのボックスの中で吊るしている。裏も見せるようになっている。そこまでやっている。ガラスで囲うこととそんなに差はない。

≪平山委員≫

アブ・シンベル神殿は水没するということがある。水没するのならば、切り取って移転するという方法を選んだ。崩れる年限になるならこうして保存するという精神が認められれば世界遺産でも認められる可能性がある。

≪飯田委員≫

あれは強引に切り取ったものである。他の案も出ていたが、排水しきれないということでああいう強引な形になった。今見ても鋭いカットした跡がある。ひどいやり方である。

1 日時 平成16年(2004年)10月18日(月)13:30~16:00

≪山折委員≫

やはり広島の究極の面は鎮魂の場である。日本の歴史1500年を考えた場合、一番新しい鎮魂の場である。日本の歴史1500年の中で鎮魂の場はどういうものであったかという観点からすると、現在の広島のあり方は私には曖昧な空間に見えて仕方ない。本当に鎮魂の場として設定されているだろうか。具体的に言うと、原爆ドームと、平和記念資料館、追悼平和祈念館の関係がフラットにしか見えない。鎮魂の場であれば、どこかに奥の院がある。そうすると原爆ドームが奥の院で、資料館、祈念館がそこに至るまでの参道的な役割を持つということになる。そういう聖地空間としての機能が、必ずしも一体となっていない。奥の深さ、広がりを訪れる者に対比させるような形になっていない。むしろアプローチ、参道的な役割を果たしている所が中心的な空間であるという意識が非常に強い。それはそれで今日の時代的な要請で良いが、鎮魂の場としては、普遍的な存在をもう少し強調した整理の仕方にした方が良いのではないかと思う。

具体的にどのようにしたら良いかということだが、最初に思い浮かぶのは高野山の奥の院に至るアプローチは実に変化に富んでいる。宿泊の施設があり、盛り場があり、観光も出来る、山登りも出来る。もう一つは、伊勢神宮である。五十鈴川を渡り、次第次第に奥の内宮に近づいていく。その緊張感が、参内する時の普遍的な感覚を実にうまく演出している。もう一つは浅草タイプである。これこそ盛り場を中心として、先ほど屋台の話があったが、とにかく猥雑で様々な娯楽的な施設が集中している。しかし、やはり最後に観音様にお参りして、ホッとする。伝統的な文脈で言うと、浅草タイプ、伊勢神宮タイプ、高野山タイプの三つくらいあるが、その三者に共通しているのは、奥の院がしっかりしているということである。

そういう点では原爆ドームしか奥の院的役割を果たせるものはない。そういう工夫をもしもする とすれば、困難な面が出てくると思う。鎮魂の場というのは宗教的な祈りの場であるわけだから、奥の院は、当然、宗教的な象徴の意味がある。それが今日の広島市において出来るのかどうか、実際、我々がそういうことを指導的にやっていくことが出来るかどうか。多くの人々を今後集めるためには、どうしても宗教的な機能ということを考え直さなければいけないのではないか。鎮魂は非宗教的な行為であるという人が増えているが、その線を守っている限りにおいては広島は必ずしも普遍化・大衆化しない。これは言うは易しで乗り越えるのは困難な仕事であろうと思う。

≪山折委員≫

原爆ドームと厳島神社は一緒に世界遺産になっている。そういう所を巡礼するコース、連携・協力関係を作って、人の流れを作るということもある。

関連して、イスラエルのエルサレムにユダヤ教の聖地である”嘆きの壁”がある。あれは風化に任せており、特別の補修をしているようには見えないが、信仰の壁として生き続けている。その目と鼻の先に黄金のドームがある。イスラム教の聖地である。本当の聖地は中に囲われている岩であり、黄金のドームは鞘堂であるが、鞘堂をイスラムの聖地としている。時間が経てば変化していく可能性はあるが、問題は、ユダヤ教徒は”嘆きの壁”に行って帰ってくる。決して黄金のドームに行かない。イスラム教徒はドームにだけ行って岩にだけお参りする。お互いには巡礼しない。それは相互に不幸なことである。お互いの聖地を巡礼し始めると良いが、絶望的である。巡礼行動は往復運動であるが、多神教の世界では円運動になる。その特徴を生かしていけば、もう少し何か出来るかもしれない。

アウシュビッツは誰でも知っているが、次世代ではそれでも必ず忘れられていく。それに対する歯止めの教育的な措置として、石畳の街路に50m・100m置きくらいに一つの石を地上に盛り上がらせるように造っている。通る人は必ずそれに蹴躓き、蹴躓かせて思い出させる。その石を見ると犠牲者の名前が書いてあり、凄いな、ここまでやらないといけないのかと思った。良い悪いは別にしてアウシュビッツでさえも人の意識から忘れられていくということがある。

先ほど横山委員が言われたが、日本は平和愛好文化国家だったという歴史を教えることは一番根本的な問題である。日本の教育現場ではそれを教えていない。日本の歴史の中で長期に渡って平和を築いていた時期が二度もある。平安時代の350年と江戸時代250年である。なぜ実現可能だったかということに対し、正面きって研究はされていないが、これは驚くべきことだった。平安時代は貴族政権、江戸時代は封建武士政権、それでずっときている。なぜ、これだけの周期の平和が続いたか。それは、恐らく思想心、宗教心が作用している。こんな事例はヨーロッパの歴史にも中国の歴史にも無い。奇跡のような事実である。なぜそういうことが可能だったかという理由は、政治・経済・軍事などたくさんある。平和を担保する一番重要な要因は、宗教と国家の関係、調和のとれた関係である。神仏共存のシステムは平安時代に出来たが、今の社会の安定つながっていると思う。これも戦後の日本の経済は完全にネグレクトしている。この辺を根本的に反省しないと日本の歴史のポジティブな意味を受け継ぐことは出来ない。

≪横山委員≫

巡礼というのは宗教だけなのかというと、サンチアゴ・デ・コンスポテラというキリスト教の巡礼地がスペインにあり、昔からヨーロッパ中から巡礼に行く。何がある訳でもなく、建築的にも大した教会でもない。ソフトウェアとしてそこに行くような求心的なもの、日本であれば江戸時代の伊勢参りのようなものに出来ないのかということである。何か凄いものや宗教がなくては出来ないかと言うと、巡礼先が一つのテーマなのである。”嘆きの壁”の話があったが、スペインでは建築的にユダヤ教とキリスト教とイスラム教が層状に融合した建物もある。別にお互いに嫌いあった訳でもない時期があり、建築に残っている。神仏集合というのは、日本だけではなくイベリア半島にもあったのかも知れない。

今、科学の進歩からは、ステムセル(幹細胞)の問題、遺伝子、核や環境の話もそうだが、宗教を超えた人間観が要求されている。人間論というのはギリシャ哲学の頃からあるが、キリスト教が歪めてしまって、進化論を認めたのは1952年である。その時は、認めたという訳ではなく、宗教と科学を別にするという約束であった。その後、産業革命と機械論的人間論、進化論があって、ソフトウェア、ニューロン、通信システムのような人間観、遺伝子の人間観、要するに利己的な遺伝子のキャリアに過ぎないというような人間観など、それを超えたものが求められていて、日本から出てきて全くおかしくない時期にある。そういう人間観が日本から出てきて、リーダーにならなくてはいけないのにぐずぐずしている。それを広島から発信できれば、そこに物理的に何があるということではなく、サンチアゴ・デ・コンスポテラのように何がある訳ではなくても、巡礼地になり得る。広島あたりでやってみてはどうか。

第3回平和記念施設あり方懇談会(東京会議)会議要旨

1 日時 平成17年(2005年)1月27日(木)13:30~16:00

≪飯田委員≫

私は少しニュアンスが違う。確かにあの時撤回されたが、現在のままの状況でも数世代もつからというだけの理由であった。私としては第1回の時に覆いを掛けている事例についてお話があったので、その事例を見に行ったが話にならない。たくさん鉄骨を入れてなるべく大きなガラスをかけるというやり方であった。数世代経ってそういうものが必要になった時も、そういうやり方には賛成できない。例えばアテネのパルテノンも大気汚染でやられており、ブロンズもやられるのでチタン合金で保存の手を入れ、一般の人を立ち寄らせず手も触れさせないという状況である。あの辺の一番の汚染は大気汚染、自動車の排気ガスである。これから守ろうと思えばまさに覆いを掛けなければならない。でも大気汚染を防ぐ物を付けるという声は実際出ていない。やはり今のままで何とかしたいということである。だから今回の場合も覆いは絶対にやるべきではなくて、もし覆いをするのであれば横山委員が言われた銀行の例ような覆いでは駄目である。直径が1km位のドーム型の覆いを建てれば環境を保つことはできるが、まだそれに行く段階ではないと思う。球場なんかは全部空気のドームで覆っており、もちろん技術的には可能だが、まだその前にやるべきことがある。

≪飯田委員≫

理念が決まらないと、何年というのは出てこない。私は昔昭和の宮殿を造るときに関係したが、二重橋の鉄橋を造りかえるときに強く言われたのが、東京中の鉄橋が落ちてもこれは落とすなというような設計条件が出された。私どもは当然無視する。人が全部いなくなって、そこだけ残っても意味がない。広島についても同じであろう思う。広島市に震度7の地震が来たら残るところは非常に少ない。そういう状況でドームが耐えることは意味がない。理念をはっきりさせることによって決まってくるから、それによって何年ということを言ってもらえると良い。技術委員会は広島の地盤の状況から言って、どの程度の頻度でどれだけの震度の地震が起こることも分かる。それから一般の人が入らない建物であるから、安全率を下げることが出来る。そうであれば余り過度なことはしなくても良いということが出てくる。

現在、ドームの下の所に60センチ位盛土をして芝生が貼ってある。それをどうするかという問題である。ヨーロッパの遺跡に行ってみて庭園的なことをやっているのはイギリスが非常に多い。ローマの遺跡になると庭園的に造られたものは非常に少ない。ローマの中なら一部にはある。しかしローマの遺跡で一番残っているのは北アフリカの沿岸だが、そこは遺跡そのものである。瓦礫を出すか出さないかということをここで決めて頂ければありがたい。

また、あのように土が盛ってあると、煉瓦造りの建物なので下から湿気が登ってくる。普通の建物と違って水が上がって来ないように防水床をやっている。あの時代の建物は皆ていねいな仕事をしている。これで水が切れていたがそこに土を盛ってしまった。雨が降ると水が行く所がないので、壁体に上がって来る。上がって来るだけならいいが上がってきて蒸発すると、非常に濃い酸になり煉瓦を傷めてしまう。そういうことからも盛土の撤去を決めて頂くことはありがたい。

≪飯田委員≫

まず、役割については整理されているとおりだと思う。福井座長は観光について控えめに言われたが、観光であっても良いと思う。

平和公園とその周辺についてだが、記念碑とか慰霊碑はたくさんあるが、説明板の所が混んでいて面白くない、うんざりするということがある。解り易く、楽しいと言えば語弊があるが、そういうものにして欲しい。

中島地区の街並みの復元の話が出ていたが、あそこだけが無くなった訳ではなく、あそこだけ復元することは問題である。街並みとして復元するには相当広いスペースが要るので、大型の模型で示してそれをどこかに設置してはどうか。

それから「平和記念公園らしいサウンドスケープの整備」というのがある。遊歩道を歩くと鳥の声が聞こえてくるという装置があるが、あれは非常にいやらしい。平生は拡声器を兼ね、バック・グランド・ミュージックを流していて、限られた範囲だけならいいが音量の調整が難しく遠くまで聞こえてうるさいということになるのでサウンドスケープは難しい。特にヨーロッパのお客さんからはそういうことを強く言われる。音楽を流すのは良いがよほど気を付けてやる必要がある。

「民有地を含む空間のあり方」については、広告の規制など非常に良くやっておられる。日本の文化財行政の一番の欠陥は、周辺を保護しないことである。パリにはたくさんの文化財があるが、一つの文化財の周囲500メートル以内は、新築・改築全部が許可制である。それではじめて景観が保たれている。建物に対して500メートルといっても、建物に対して一緒に見える場合には規制を受けるという形になっている。日本の場合は周辺の環境を保護するということが全くない。平和記念公園の場合は市の方が苦労して広告を取って頂いていて良いが、平和記念公園で一つに気になるのは、慰霊碑のところから原爆ドームを見ると、やはり商工会議所の醜い建物が耐えられないということである。例えばパリなら都市計画の中で建物に高さの制限があるので、ユネスコの本部を造る時には、地下4階建てにして高さを制限している。原爆ドームのシルエットは非常に大切だから、ドームの後だけは樹を植えるとか建物に蔦をはわせるとかではなく、高さの制限をして頂きたい。広島だけではなく日本全体に文化財の周辺環境に対する配慮が全くない。商工会議所は築後40年ほど経過しており、100年200年持つものではないので必ず建て替えの時期が来る。難しいとは思うが、都市計画の中でドームの後ろにあのような建物がないようにしていただきたい。どの位の高さ、どの程度の距離まで規制するかを検討して頂き、何とか平和記念公園のビスタを守って頂きたい。

ドーム周辺の緑の中で1本だけ非常にドームに近いものがある。大きく育っているので、根が建物の下に入ったら建物を壊してしまうので、あれだけは伐採して頂きたい。

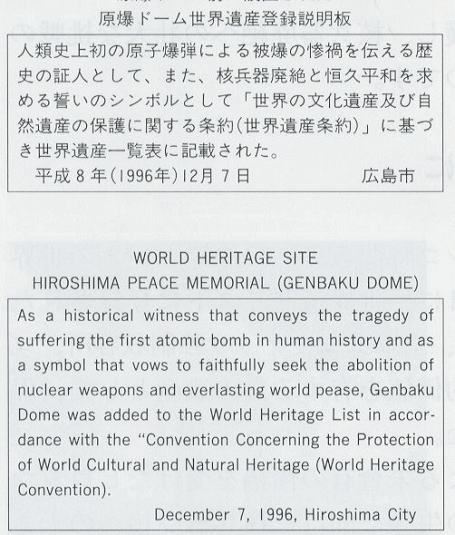

原爆ドーム世界遺産記念碑

建立年月日:1996(平成8)年12月7日

場所:広島市中区中島町・平和公園

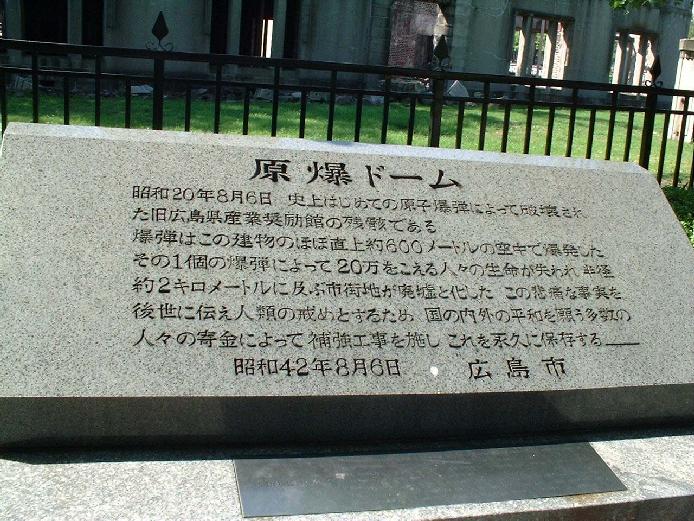

原爆ドーム保存工事記念碑

建立年月日:1967(昭和42)年8月6日

場所:原爆ドーム北側

原爆ドーム保存工事(第2回)記念碑

建立年月日:1990(平成2)年3月

場所:原爆ドーム北側

原爆ドーム保存運動

1964(昭和39)年12月22日、広島の3つの原水禁団体(原水協・原水禁・核禁会議)を含む11の平和団体代表は、浜井信三広島市長に原爆ドームの永久保存を要請した。この要請は、原水禁運動が分裂して以来はじめての3団体の共同行動であった。

原爆ドームの存廃については、48年ごろから市民の間で繰り返し論議が起こっていた。1949年10月、広島市調査課が実施した「広島原爆体験者についての産業奨励館保存の是非と平和祭への批判と希望に関する世論調査」によると428人の回答者のうち、「保存を望む」が62%、「取り払いたい」は35%であった。また、浜井市長自身、1951年8月、座談会で「私は保存のしようがないのではないかと思う。石の人影、ガスタンクとも消えつつあるし、いま問題になっているドームにしても金をかけさせてまで残すべきではないと思っています」と保存にたいし消極的な発言していた。

しかし、市長は、11団体の要請に対し、「来年度予算案に調査研究費を計上して、専門家に保存方法を研究させる」と、初めて保存の意志を明らかにした(『中国新聞』1964年12月23日)。さらに、1966年7月11日には、広島市議会が原爆ドーム保存を全会一致で決議、同年8月6日には、浜井市長が改めてドーム保存の意志表示をおこなうとともに、工事費4000万円を国内外の募金によって賄う方針を示した。

1966年11月1日から開始された広島市の募金活動の呼びかけには、原水禁国民会議・社会党・総評・原水協・世界アピール7人委員会などが支持を表明した。しかし、当初募金活動ははかばかしい成果をみせなかった。募金が進展したのは、マスコミが全国的なキャンペーンに乗り出した翌67年2月以降のことである。3月13日には、目標の4000万円の突破が明らかになった。募金は、翌14日の市長の打ち切り声明にもかかわらず、以後も続いた。

原爆ドームの存廃については、48年ごろから市民の間で繰り返し論議が起こっていた。1949年10月、広島市調査課が実施した「広島原爆体験者についての産業奨励館保存の是非と平和祭への批判と希望に関する世論調査」によると428人の回答者のうち、「保存を望む」が62%、「取り払いたい」は35%であった。また、浜井市長自身、1951年8月、座談会で「私は保存のしようがないのではないかと思う。石の人影、ガスタンクとも消えつつあるし、いま問題になっているドームにしても金をかけさせてまで残すべきではないと思っています」と保存にたいし消極的な発言していた。

しかし、市長は、11団体の要請に対し、「来年度予算案に調査研究費を計上して、専門家に保存方法を研究させる」と、初めて保存の意志を明らかにした(『中国新聞』1964年12月23日)。さらに、1966年7月11日には、広島市議会が原爆ドーム保存を全会一致で決議、同年8月6日には、浜井市長が改めてドーム保存の意志表示をおこなうとともに、工事費4000万円を国内外の募金によって賄う方針を示した。

1966年11月1日から開始された広島市の募金活動の呼びかけには、原水禁国民会議・社会党・総評・原水協・世界アピール7人委員会などが支持を表明した。しかし、当初募金活動ははかばかしい成果をみせなかった。募金が進展したのは、マスコミが全国的なキャンペーンに乗り出した翌67年2月以降のことである。3月13日には、目標の4000万円の突破が明らかになった。募金は、翌14日の市長の打ち切り声明にもかかわらず、以後も続いた。

表1.原爆ドーム保存募金月別寄金状況

| 区 分 | 件数 | 金額(円) |

| 1966年11月 | 238 | 3374473 |

| 12月 | 334 | 2031332 |

| 1967年1月 | 258 | 1857547 |

| 2月 | 1546 | 8143103 |

| 3月 | 6386 | 34115718 |

| 4月 | 2214 | 9578308 |

| 5月 | 105 | 4725862 |

| 6月 | 66 | 1925639 |

| 7月 | 12 | 405639 |

| 計 | 11159 | 66197816 |

出典:『ドームは呼びかける-原爆ドーム保存記念誌』

募金総件数11,159件約6620万円のうち、8,728件(78.2%)約3664万円(55.4%)は、広島県内を除く日本全国各地からの寄金であり、募金運動へののべ参加人数は130万人を超えている。

浜井広島市長の談話

被爆者の中にも、原爆ドームには両論ありましてねえ。早く忘れたい、あれがあると町に出るのが苦痛だという人もあったんです。まあ、最近、あの建物を解いて組み直す必要があるという専門家の意見もあるんですが、私らはそんなことは必要ない、あのままでいいという気持ちなんですが、置いておいても十年ぐらいはなくなるものでなし、終局的には次の世代の人が決めればいいんですねえ(注=保存調査のために今年度、市は百万円の予算を計上)。私の原則論は、当時のものはとり去り、資料的なものは資料館の中にいれたい、そして政府が”白書運動”を取りあげれば、それは結構なことで、ぜひ手をつけてもらいたいということです。

出典:『週刊新潮』1965年6月5日号