広島児童文学研究会 同人誌『子どもの家』

| 号 | 発行年月日 | 著者 | タイトル | 所蔵 |

| 創刊 | ||||

| 4 | 1961 | |||

| 5 | ||||

| 7 | 1963 | P | ||

| 山口勇子 | 第7号を読んでくださるみなさまに | |||

| 正田篠枝 | しあわせは不しあわせの中から生れる | |||

| 三宅俊章 | 雨蛙 | |||

| 13 | 19670520 | P | ||

| 特集 | 19680910 | ヒロシマの物語集 | P | |

| 16 | 19681201 | P | ||

| 18 | 19691130 | P | ||

| 25 | 19730420 | P | ||

広島児童文学研究会 同人誌『子どもの家』

| 号 | 発行年月日 | 著者 | タイトル | 所蔵 |

| 創刊 | ||||

| 4 | 1961 | |||

| 5 | ||||

| 7 | 1963 | P | ||

| 山口勇子 | 第7号を読んでくださるみなさまに | |||

| 正田篠枝 | しあわせは不しあわせの中から生れる | |||

| 三宅俊章 | 雨蛙 | |||

| 13 | 19670520 | P | ||

| 特集 | 19680910 | ヒロシマの物語集 | P | |

| 16 | 19681201 | P | ||

| 18 | 19691130 | P | ||

| 25 | 19730420 | P | ||

週刊広島(広報出版センター)

| 号 | 発行年月日 | 著者 | タイトル | 所蔵 |

| 創刊 | 19650625 | P | ||

| 浜井信三 | 自治意識について | |||

| <ズームレンズ欄>国際都市ヒロシマである | ||||

| <広島文芸-各団体作品集>「構成にあたって、独自の選による結社化を避け、もっぱら現在活動中の各グループに出稿を懇請して、流派、傾向のを問わぬ、綜合作品集の形をとることとした」 | ||||

| グループ名 | 代表者ほか | |||

| 夕凪 | 高井正文 | |||

| ひまわり | 藤井柳波 | |||

| 瓶 | 名柄大学 | |||

| ひろしま随筆 | 林賢治 | |||

| 白炎 | 新田隆義 | |||

| 時点 | 小堺吉光 | |||

| 木椅子 | 杉山白炎子 | |||

| 内海俳句 | 和多野石丈子 | |||

| 投書 | ||||

| 広島市本通り 憤慨生 | ドーム横の廃船 | |||

| 加古町 ある母親 | 平和のハト | |||

| 2 | 19650709 | P | ||

| 紺野耕一 | 日本の広島人・井伏鱒二先生のこと | |||

| <広島文芸-各団体作品集> | ||||

| 日本現代詩人会 | 坂本ひさし | |||

| 早苗(広島馬酔木会) | (主宰)秋光泉児(主幹)宮原双馨 | |||

| 万年青(おもと) | 鳴沢花軒 | |||

| 水晶体(現代詩) | 岡崎水都 | |||

| 広島歌話会 | 渡部正則 | |||

| 晩鐘 | 森田良正 | |||

| 青史 | 深川宗俊 | |||

| 一路 | 山下陸奥 | |||

| 真樹 | 山本康夫 | |||

| 同時代人 | 松尾静明 | |||

| 橡の会(とちのきのかい?) | 上本正夫 | |||

| 3 | 19650723 | 第一特集 おどらされたマスコミ 誤報だった『発禁』 | PHG | |

| 門秀一 | 日本の広島人 森戸先生の額 | |||

| <広島文芸-各団体作品集> | ||||

| 回廊 | 塩田東邨 | |||

| 瓶 | 名柄大学 | |||

| 内海俳句 | 和多野石丈子 | |||

| オレンジグループ | 西川燕柳 | |||

| アトマ | 若宮綾子 | |||

| 火幻 | 豊田清史 | |||

| 林間 | 岡本民子 | |||

| ひまわり | 藤井柳波 | |||

| 日本未来派 | 佐川英三 | |||

| 橡 | 上本正夫 | |||

| (K) | 佐伯好郎博士の死 | |||

| 4 | 19650806 | 原爆特集 ここにも花を捧げよう | PHG | |

| 随筆四人集 | ||||

| 豊田清史 | 原爆の美化 | |||

| 中村信子 | 河畔の人 | |||

| <広島文芸-各団体作品集> | ||||

| 廻廊 | 杉山赤富士 | |||

| みすず | 山下瓢宇 | |||

| さいかち | 国友栃坊 | |||

| ホトトギス | 内田柳影 | |||

| 青史 | 深川宗俊 | |||

| 白炎 | 新田隆義 | |||

| 襤褸 | 政田岑生 | |||

| 真樹 | 山本康夫 | |||

| 同時代人 | 松尾静明 | |||

| 特集 原爆詩歌選 | ||||

| 7 | 19651201 | P | ||

| 豊田清史 | 日本の広島人 清新な作家 阿川弘之 | |||

| 島薫 | 原爆初笑い | |||

| 広島から発足した世界の百働会 | ||||

| 横断歩道:新日本婦人の会広島県本部活躍 | ||||

| <広島文芸-各団体作品集> | ||||

| 一路 | ||||

| 晩鐘 | ||||

| 同時代人 | ||||

| むくげ | ||||

| 瓶 | ||||

| 真樹 | ||||

| 雨月 | ||||

| 木椅子 | ||||

| ひまわり | ||||

| 埋火 | ||||

| 内海俳句 | ||||

| 早苗 | ||||

| 12 | 19660301 | P | ||

| みたりきいたり | ||||

| 原爆後遺症に法外措置を請願 | ||||

| 「原爆と戦争の意識」アンケートまとまる | ||||

| 映画ガイド | ヒロシマ」1966 | |||

| 文芸 | ||||

| 女人文芸 | ||||

| ひまわり | ||||

| 早苗 | ||||

| 川柳ひろしま | ||||

| 柊 | ||||

| 女人短歌 | ||||

| 真樹 | ||||

| 一路 | ||||

白炎短歌会 機関誌『白炎』

| 号 | 発行年月日 | 著者 | タイトル | 所蔵 |

| 8 | 196608 | P | ||

| 上杉綾子 | 顔に無数のガラスの破片が―私の被爆体験記― | |||

| 田中卓一 | 平和公園がどこにあるか それは残虐であり屈辱公園である!! | |||

| 白炎作品 | ||||

| 宮内照幸 | 作品評 | |||

| 西名照義 | 作品評 | |||

| 新田隆義 | 更に鋭く的確に | |||

| 村本節子 | 私の原爆意識と原爆にかかわる短歌 | |||

| 新田隆義 | 原爆詠の可能性 | |||

| 新田隆義 | 編集後記 | |||

| 9 | 1967 | P | ||

| 14 | 196805 | P | ||

| 16 | 196901 | P | ||

| 18 | 196908 | P | ||

| 広島特集 | ||||

| 21 | 197011 | P | ||

| 27 | 197204 | P | ||

| 30 | 197308 | P | ||

広島詩人会議グループ:1964年3月結成

主要メンバー:堀ひろじ(博自)、四国五郎、兼松誠一、木村徳雄ら)。機関誌:『広島詩人会議』⇒『でるた』⇒『詩民』

| 号 | 発行年月日 | 著者 | タイトル | 所蔵 |

| 『広島詩人会議』 | ||||

| 1 | 196405 | 壷井繁治 | 広島詩人会議の発足に寄せて | |

| 「でるた・総目録」 (『でるた50号』所収)情報 | ||||

| 5 | 196501 | P | ||

| 『でるた』 <1965年3月5日の総会で誌名変更決定> | ||||

| 6 | 196503 | P | ||

| 10 | 196511 | 堀 | 「平和詩集」刊行の総括 | P |

| 11 | 196601 | P | ||

| 13 | 19660701 | PH | ||

| 14 | 19660801 | 第12回原水爆禁止世界大会特集 | P | |

| 四国五郎 | 反戦詩は反帝国主義の詩である | |||

| 15.16 | 19661001 | PH | ||

| 17 | 196611 | 堀ひろじ | 全会員のみなさんに訴える!! 叙事詩「ヒロシマ」の集団創作に組織の総力を上げて取り組み ベトナム人民のたたかいに連帯して奮斗しよう! | P |

| 18 | 196701 | P | ||

| 19 | 196702 | 作品特集号 | PH | |

| 20 | 196703 | 木村徳雄 | 叙事詩「ヒロシマ」の集団創作をめざして | P |

| 新村博 | 叙事詩「ヒロシマ」について | |||

| 21 | 196704 | P | ||

| 23 | 196706 | 総会特集号 | P | |

| 5月14日、第4回グループ総会。 | ||||

| 24 | 1967 | 土井大助 | 組詩『ヒロシマ』発刊によせて(書簡) | P |

| 25 | ?? | P | ||

| 32 | 196808 | P | ||

| 37 | 196903 | P | ||

| 39 | 096905 | P | ||

| 40 | 19690831 | 木村徳雄 | 詩と絵と写真集「ひろしま」の普及活動のまとめ | P |

| 41 | 19690930 | 木村徳雄 | 詩運動の中の組織私論―広島詩人会議グループの為に | P |

| 42 | 19691031 | P | ||

| 43 | 1969 | P | ||

| 44 | 197001 | 堀ひろじ | 広島県文化団体連絡会議結成総会での挨拶全文 | P |

| 45 | 197002 | P | ||

| 46 | 19700301 | P | ||

| 47 | 19700401 | 今田耕一 | 碑に語る(献詩「碑に語る」について) | P |

| 3月15日第8回広島県解放運動無名戦士追悼合祀祭での 献詩 | ||||

| 原爆慰霊碑の碑文改正(原爆慰霊碑碑文を正す会)趣意書への反論 | ||||

| 広島県文化団体連絡会議 | 言論出版の自由妨害問題に関する文団連声明書 | |||

| 48 | 19700501 | P | ||

| 50 | 197007 | 第7回総会記念号 | P | |

| ”でるた”1号~50号総目録 | ||||

| 52 | 197011 | P | ||

| 53 | 19710101 | P | ||

| 55 | 19710311 | 利光由美子 | 女であること | P |

| 56 | 19710401 | 利光由美子 | 「女であること」に関する堀批評に反論する | P |

| 明るい民主市政の実現を願う | ||||

| 57 | 197105 | 四国五郎 | 詩作にあたっての自戒 | P |

| 隆旗宏 | 若々しい魂で新しい明日をつくる大きな誌を | |||

| 58 | 19710625 | 木村徳雄 | 第8回定期総会報告 | P |

| 広島詩人会議第8回定期総会の決定 | ||||

| 59 | 19710725 | 木村徳雄 | 県内の詩運動・第1部 | P |

| 60 | 19710825 | 木村徳雄 | 県内の詩運動・その2 | P |

| 61 | 19711001 | 広島詩人会議運営委員会 | 『平和詩集』第2集の刊行・普及のまとめ | |

| 木村徳雄 | 県内の詩運動・その3 ”若さ”の功罪 | |||

| 62 | 19711101 | P | ||

| 63 | 19711201 | P | ||

| 木村徳雄 | 県内の詩運動・その4 叙事詩・広島について | |||

| 増岡敏和 | 「平和詩集」第2集・「広島の詩人たち」合同出版記念会 | |||

| 65 | 197202 | P | ||

| 66 | 197203 | P | ||

| 70 | 197207 | 木村徳雄 | 県内の詩運動・その5 | P |

| 72 | 197209 | H | ||

| 73 | H | |||

| 74 | P | |||

| 78 | 197306 | 堀ひろじ | 詩人峠三吉の没後20周年にあたって | P |

| 79 | 197308 | 峠三吉没後20周年記念特集 | PH | |

| 91 | 197508 | 被爆30周年記念号 | P | |

| 100 | 197704 | |||

| 121 | 次号から『詩民』 と改題 | |||

| 『詩民』 | ||||

| 1 | 198104 | |||

| 4 | 山ノ木竹志 | うたうつづり<1> | ||

| 10 | 19830201 | 峠三吉没後30年特集<峠三吉と私> | H | |

吉島被爆者の会 結成:965年9月

機関誌『老いと怒りと』目次

| 集 | 発行年月日 | 著者 | タイトル | 所蔵 |

| 1 | 196608 | P | ||

| 杉原芳夫 | 推せんのことば | |||

| 山口勇子 | 推せんのことば | |||

| 「永年被爆者を励まし、護ってこられた温品道義さんも、昨年夏ついに亡くなられました」、「吉島町被爆者の会は、温品さんを失ったくやし涙の中から生れ出ました」 | ||||

| 吉島被爆者の会 | はじめに | |||

| 「昨年9月、私たち吉島被爆者の会を結成しました。平均年令60才という老いの力をよせあって。」 | ||||

| 2 | 196708 | P | ||

| 佐久間澄 | 推せんのことば | |||

| 3 | 196808 | P | ||

| 名越操 | 推せんのことば | |||

| 4 | 196908 | P | ||

| 田辺勝 | 推せんのことば | |||

| 5 | 197008 | P | ||

| 山口勇子 | 推せんのことば | |||

| 6 | 197108 | P | ||

| 米沢進 | 推せんのことば | |||

| 7 | 197208 | P | ||

| 田辺勝 | 推せんのことば | |||

| OUR CRY FROM HIROSHIMA | ||||

機関誌『原爆と文学』創刊号 1972年07月25日刊

原爆と文学の会=「『原爆と文学』は、1972年創刊で、年1回発行(2000部~1500部)し、1977年7月に第5号を刊行して以来休刊していました。それが昨年の集まりで、今年の被爆・敗戦50周年を記念する1995年版をつくろうということになり、このごとく編み、刊行するに至りました」 出典:「あとがき」(機関誌『原爆と文学 1995年版』)

機関誌『原爆と文学』創刊号 目次

| 号 | 発行年月日 | 著者 | タイトル |

| 創刊号 | 19720825 | ||

| 櫛田 ふき | 巻頭言 広島・長崎をわすれまい | ||

| 三上 満 | 〝平和”をしみこますために | ||

| 深川 宗俊 | アメリカ核戦略下のABCC | ||

| 創作 | |||

| 山口 勇子、 増岡 敏和 北川 伸子 薄葉 久子 | |||

| 小森 香子 | 原水爆反対をうたごえにこめ | ||

| 随想 | |||

| 野口 義夫 | 原爆被爆者と医療と | ||

| 山岡 和範 | 原爆を考える | ||

| 徳富 いさを | 原爆と俳句 | ||

| 山上 進 | 被爆体験記(広島) | ||

| 大島 洋 | 書評『広島の詩人たち』について | ||

| よびかけ とりきめ あとがき | |||

| 2 | 19730601 | ||

| 峠一夫 | ベトナム協定と被爆者援護法 | ||

| 山口勇子 | 短編集(おこりじぞう、いりたまご、トウとじいさんの木) | ||

| 宮本勝夫、増岡敏和 北川伸子 やすい・けんじ | |||

| 松原恵子 | ベトナムに山河あるかぎり | ||

| 小森香子 | ばら・リジッツェとベトナムと広島と | ||

| 四国五郎 | わが家の被爆メモ | ||

| 山岡和範 | 広島行き | ||

| 奥田洌 | 被爆二世問題とヒロシマ記者 | ||

| 中原綾子 | 邦ちゃんの笑顔 | ||

| 短信・「原爆を考える文学教室」開催 | |||

| 山上進 | 被爆体験記(広島)Ⅱ | ||

| 田川時彦 | 燃えつづける被爆の炎 | ||

| 小森香子・林彰雄 | ミンバンの少女トウのうた | ||

| 3 | 19740615 | ||

| 田川時彦 森与志男 | 対談:戦争・原爆体験の追認とその視点―文学と教育のあり方を軸として | ||

| 小森香子・里見香世子 | 音楽構成詩 青い空は | ||

| 増岡敏和 | 最近の原爆小説 | ||

| ジャーナリストの眼 | |||

| 青木洋 | ヒロシマを訪れたアジェンデ大統領夫人 | ||

| 泉航一 | 被爆者援護法制定に支援を | ||

| 荒谷一成 | 「韓国」の被爆者・戦争未亡人 | ||

| 水原肇 | ヴォルゴグラード市を訪ねて | ||

| 野口義夫 | 時言:日常化している被爆 | ||

| 4 | 19750710 | 中沢 啓治 山口 勇子 田川 時彦 増岡 敏和 | |

| 座談会:「歴史としての体験」をどう定着させるか―その創作観点と教育のあり方 | |||

| 小森 香子 | 音楽構成詩 すみだ川 | ||

| 松山映 | 渦:六・九行動の十二年 | ||

| 四国五郎 | 被爆体験は風化するか―市民の手で原爆記録画を描く運動 | ||

| 青木洋 | 燃えている広島の原点 | ||

| 山田保人 | ある告発の姿勢―平和美術展の北田和広の絵について | ||

| 山岡和範 | 原爆児童文学について―教室の学習から | ||

| 野田芳朗(高校生) | 第19回原水禁大会に参加して | ||

| 深川宗俊 | ABCCと財団法人放射線影響研究所とどこがちがうのか | ||

| 号 | 発行年月日 | 所蔵:P=ピカ研、H=原爆資料館 |

| 創刊号 | 1972/7/25 | PH |

| 第2号 | 1973/6/1 | PH |

| 第3号 | 1974/6/15 | PH |

| 第4号 | 1975/7/10 | PH |

| 第5号 | 1977/8/1 | H |

| 1995年版 | 1995/3/1 | H |

| 1996年版 | 1996/2/27 | H |

| 1997年版 | 1997/3/1 | H |

| 1998年版 | 1998/3/1 | H |

| 1999年版 | 1999/3/1 | H |

| 2000年版 | 2000/3/1 | H |

| 2001年版 | 2001/3/1 | H |

| 2002年版 | 2002/3/1 | H |

| 2003年版 | 2003/3/1 | H |

| 2004年版 | 2004/3/1 | H |

| 2005年版 | 2005/3/1 | H |

| 2006年版 | 2006/3/1 | H |

| 2007年版 | 2007/3/1 | H |

広島平和問題談話会 1951年10月16日創立

略年表

| 19511016 | 広島平和問題談話会、広島市内で創立懇親会を開催。メリー・マクミラン(広島女学院)、渡辺鼎、佐久間澄、浅野明夫などが発起。 |

| 19520206 | 広島平和問題談話会規約成立。第4条(事務所)本会は事務所を広島市油屋町1番地広島記念病院内に置く。 |

| 19520606 | 広島平和問題談話会、破壊活動防止法で声明。「(同法が)学問、思想、言論および結社の自由を圧迫し平和の脅威となる」として反対。 |

| 19520806 | 広島平和問題談話会が世話人となり、広島地区労働組合会議、各民主団体が主催し中島市民広場で約800人が集まり広島平和市民大会。 |

| 19530206 | 広島平和問題談話会、第2回年度総会を開催。森戸広島大学学長らを囲み憲法改正国民投票問題を聴く会を開催。 |

| 19530801 | 広島県・市教育委員会・平和問題談話会・大学人会、広島市中央公民館で平和問題講座を開催(-3日)。[広島大学] |

| 19550802 | 広島市教育委員会・広島平和問題談話会・平和と学問を守る大学人の会・中国新聞社、中央公民館で第3回平和問題講座-原子力の平和利用-を開催(-4日)。[広島大学] |

| 19560801 | 広島市教育委員会・広島平和問題談話会・平和と学問を守る大学人の会、第4回平和問題講座を中央公民館で開催 |

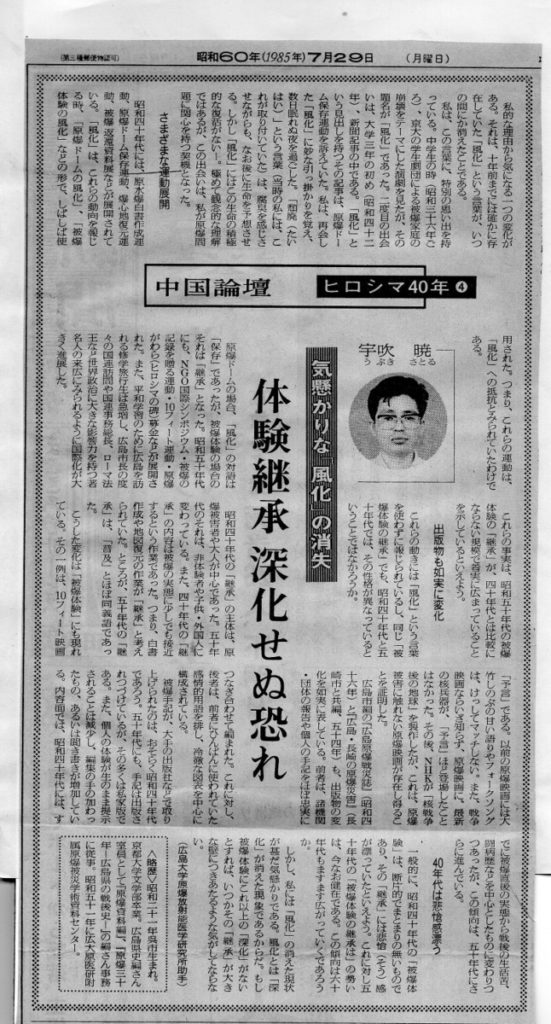

私と「風化」

その1

|

| 1966年? |

その2

|

| 『中国新聞』19850729 |

雑誌創刊号一覧(ピカ資料研究所所蔵)

| 誌名 | 発行所 | 発行年月日 | 備考 |

| 太平 | 時事通信社 | 19451125 | 編輯発行人:松尾清吉 |

| 新文藝 | 虹書房 | 19460101 | 編輯人:水上勉 |

| 人物評論 | 人物評論社 | 19460101 | 発行兼編輯人:遠藤七郎 |

| 自由 FREE | 自由社 | 19460101 | 編輯発行兼印刷人:佐野次郎 |

| 自由評論 | 霞ヶ関書房 | 19460101 | 編纂者:川田壽 |

| 民主文化 | 中外出版 | 19460101 | 編輯兼印刷人:藤田光夫 |

| 展望 | 筑摩書房 | 19460101 | 臼井吉見 |

| 民論 | 民論社 | 19460101 | 編輯発行人:広瀬健一 |

| 革命的民主主義運動月刊誌 創刊の辞 | |||

| 細川嘉六 | 国民に訴ふ | ||

| 佐野学 | 日本再興原則 | ||

| 広瀬健一 | 日本人民解放へのコース | ||

| 生活文化 | 旺文社 | 19460101 | 編輯人:池田佐次馬、発行兼印刷人:赤尾好夫 |

| 太陽 | 太陽社 | 19460107 | 編輯兼発行兼印刷人:古瀬長栄 |

| 自由懇話会 | 建設社 | 19460110 | 編輯兼発行人:野口正章。「会員住所録」に赤松俊子 |

| 言論 | 高山書院 | 19460120 | 松本健二「厳冬に向ふ戦災者の要求」 |

| < 読売叢書①> | 讀賣新聞社 | 19460120 | 国民に訴ふ 総選挙に臨む各政党代表座談会 |

| 評論 | 河出書房 | 19460201 | |

| 松本慎一 | 現代世界史の課題 | ||

| 社会評論 | ナウカ社 | 19460205 | |

| 野坂參三 | 民主戦線の提唱 | ||

| 徳田球一ほか | 天皇制批判 | ||

| スターリン | 大祖国戦争 | ||

| 文明 | 文明社 | 19460201 | 発行兼編輯人:田宮虎彦 |

| 財政経済 | 大蔵省印刷局 | 19470201 | |

| われらの科学 | 彰考書院 | 19470301 | 編輯:民主主義科学者協会 |

| 労働文化 | 労働文化社 | 19500901 | |

『凾<文学と評論>』 凾同人会発行

| 号 | 発行年月日 | 著者 | タイトル | 所蔵 |

| 011 | 19661215 | 浜本 | 編集後記 | P |

| 012 | 19670425 | 同人エッセイ | P | |

| 浜本純逸 | 広島の文学伝統 | |||

| 山田夏樹 | 「黒い雨」雑感 | |||

| 宮本善樹 | 広島の神話 | |||

| 近藤幸子 | 近詠 | |||

| 板根 | 編集後記 | |||

| 015 | 19681105 | 宮本善樹 | 光りと影 | P |

| 016 | 19690601 | 山田夏樹 | 黄色い街 | P |

| 宮本善樹 | ||||

| 018 | 19700725 | 浜本純逸 | 同人エッセイ 「個人的な体験」の一つの読み方 | P |

| 山田夏樹 | 編集後記 | |||