ICBUW(ウラン兵器禁止を求める国際連合=The International Coalition to Ban Uranium Weapon)広島大会 20060803~

出典:『ウラン兵器なき世界をめざして ICBUWの挑戦』(NO DU ヒロシマ・プロジェクト、20080415)

目次

|

|

|

|

プロローグ |

|

|

(4)劣化ウラン問題をめぐる動き-第二次世界大戦からイラク戦争まで |

|

| 開会 |

ICBUW国際キャンペーンの展開(全体会議/8月3日/広島国際会議場ひまわり) |

|

|

嘉指信雄:ヒロシマ大会の使命-”核の影”としてのDU問題 |

|

|

秋葉忠利(広島市長):力を合わせて、大きな運動のうねりを創り出しましょう |

|

| 第1 |

被害-1/イラク(8月3日/広島国際会議場ひまわり) |

|

| 第2 |

被害-2/アメリカ(8月3日/広島国際会議場フェニックス) |

|

| 第3 |

科学-1/問題の核心と展望(8月4日/広島国際会議場ひまわり) |

|

|

(5)広島・長崎原爆の残留放射線による内部被曝の影響 沢田昭二(原水爆禁止日本協議会代表理事) |

|

|

(6)[コメンテーターからの発言]①市川定夫②小出裕章 |

|

| 第4 |

被害-3/ヨーロッパ(8月4日/広島国際会議場フェニックス) |

|

| 第5 |

キャンペーン-1/アジア太平洋(8月4日/広島国際会議場ひまわり) |

|

|

(4)「生きているか?正常か?」と問うイラクの母親たち-イラクにおけるDU被害緊急調査 森瀧春子 |

|

| 特別 |

特別セッション ヒバクシャとの交流 特に”内部ヒバク”をめぐって |

|

|

(1)わたしの被爆体験 松島圭次郎 |

|

|

(2)原爆症認定集団訴訟の広島地裁判決について 渡辺力人 |

|

|

(3)広島の医師として、イラクの医師から学んだもの 丸屋博 |

|

|

(4)「あの日」の体験 高橋昭博 |

|

|

(6)原爆症認定集団訴訟について 松尾健太郎/田部知江子 |

|

|

(8)[解説]ICRPの「放射線安全基準」の問題性 内藤雅義 |

|

| 第6 |

キャンペーン-2/禁止条約実現に向けての戦略(8月5日/袋町市民交流プラザ) |

|

| 第7 |

科学-2/科学問題をめぐる討議(8月5日/袋町市民交流プラザ) |

|

|

(1)討論/[コメンテーターからの発言]①矢ケ崎克馬②松井英介 |

|

| 第8 |

キャンペーン-3/被害者支援に向けて(8月5日/袋町市民交流プラザ) |

|

| 閉会 |

ICBUWヒロシマ・アピール採択 |

|

|

(1)核被害者をこれ以上出さないために-60年間ヒバクシャを診てきて思うこと 肥田舜太郎 |

|

|

(2)未来が引く力は、過去が押す力よりも強い-ヒロシマ大会に参加して思うこと ナスリーン・アジミ(ユニタール広島事務所所長) |

|

|

(4)ウラン兵器禁止ヒロシマ・アピール |

|

原爆展(米ペンシルバニア州フィラデルフィア市郊外・スワースモア大学) 1961年晩秋

出典:『権力にアカンベエ! 京都大学新聞の65年』(京大新聞史編集委員会、草思社、19900427)

SSDII行動日本代表団 代表団の行動 19820603~19820625

出典:第2回国連軍縮特別総会に核兵器完全禁止と軍縮を要請する国民運動推進連絡会議『地球を覆う草の根のうねり-SSDII行動日本代表団の記録1982.6.4-6.24』(19820601)

目次

|

|

| はじめに(国民運動推進連絡会議の発足からニューヨーク行動に至る経過の概要) |

|

| 代表団の行動日誌―核兵器完全禁止と軍縮の声を、国連へ、全世界へ 〇ニューヨーク行動、〇ホノルル行動、〇再びニューヨーク |

|

| 第2回国連軍縮特別総会(SSD-II)の概要 |

|

| 代表団のニューヨーク行動の概要 |

|

| 名4項目の実現を要請-58カ国代表部を訪ねて |

|

| ニューヨーク行動に呼応して-欧州とカナダの行動 |

|

| ニューヨーク行動を終わって全米各地の行動へ |

|

| 国民運動推進連絡会議の国連行動代表団登録者数 |

|

| ホノルルにおける統一行動 |

|

| 音楽家代表団の多彩な活動 |

|

| 国連軍縮特別総会NGOデー |

|

| 「ニューヨーク・タイムス」6月13日朝刊の記事から |

|

| 医療班の報告 |

|

| 資料編 |

|

| I 核兵器完全禁止と軍縮の実現をめざして |

|

| 日本政府および国連軍縮特別総会に要請する国民運動のよびかけ |

|

| 3・21ヒロシマ・アピール |

|

| 5・23東京・アピール |

|

| SSD-IIへの要請書 |

|

| 今後の行動のために/6月10日・ニューヨーク |

|

| 入国拒否に対する国民運動推進連絡会議の声明/6月10日・ニューヨーク |

|

| 各界の反核声明・アピール |

|

| II 第2回国連軍縮特別総会より |

|

| 第2回国連軍縮特別総会最終報告書・結語 |

|

| 同、付属文書V、世界軍縮キャンペーン |

|

| SSD-II一般討論各国代表演説/日本・ソ連・米国・インド |

|

| SSD-IIにおけるNGO代表の演説 |

|

| -演説者リスト |

|

| -国民運動推進連絡会議代表・山口仙二氏の演説 |

|

| -国際平和研究協会(IPRA)代表・坂本義和氏の演説 |

|

| -世界軍縮キャンペーン(WDC)代表・P.ノエルベーカー卿の演説 |

|

| III ニューヨーク行動より |

|

| 核兵器の動議性と合法性に関する国際シンポジウム・まとめ |

|

| 署名提出にあたってのデクエアR国連事務総長の挨拶 |

|

|

|

|

|

|

|

日本原水協国連要請代表団 1974年12月4日、国連事務次長・軍縮部長と会見。

代表団員

| 氏名 |

所属など |

| 小佐々八郎 |

日本原水協代表理事、長崎県被災協会長、被爆者 |

| 佐久間澄 |

日本原水協代表理事、広島県原水協理事長、被爆者、広島大学名誉教授 |

| 田辺勝 |

日本原水協常任理事、広島県被団協理事長、被爆者 |

| 藤井敬三 |

北海道原水協理事長、札幌病院院長 |

| 小島光雄 |

東京都原水協副理事長、被爆者 |

| 田中道宣 |

福岡県原水協副会長・日本基督教団九州教区議長 |

| 久保文 |

日本原水協常任理事・日本AA連帯常任理事 |

| 芳沢弘明 |

沖縄県原水協理事長・弁護士 |

|

|

止

核兵器全面禁止国際協定締結・核兵器使用禁止の諸措置の実現を国連に要請する国民代表団:1975年12月8日、ワルトハイム国連事務総長と会見。

出典:『広島・長崎の原爆被害とその後遺-国連事務総長への報告』(核兵器全面禁止国際協定締結・核兵器使用禁止の諸措置の実現を国連に要請する国民代表団派遣中央実行委員会、19760806)

目次

|

|

|

|

| Ⅰ |

原爆被爆者の30年-事例研究 1 |

|

|

|

事例-1.広島、男、65歳 被爆当時陸軍運輸部 現在、精神病 院入院中 |

|

|

|

事例-2.長崎、女、故人 原爆孤老となり、82歳で死亡 |

|

|

|

事例-3.広島、女、47歳 被爆当時高女在学 現在、離婚 |

|

|

|

事例-4.長崎、男、41歳 被爆当時小学生、後遺に苦しむ |

|

|

|

事例-5.広島、女、73歳 被爆当時主婦、残留放射能による 被爆者 |

|

|

|

事例-6.ある被爆二世の死<長崎の事例> |

|

|

| Ⅱ |

原爆被害とその後遺の実態 |

|

|

| 1 |

被害の物理実態 |

|

|

| 2 |

被害の医学的実態 |

|

|

| 3 |

被害の社会的実態 |

|

|

|

あとがき<報告書作成の専門家グループ=伊東壮、庄野直美、川崎昭一郎、田沼肇、草野信男、峠一夫、佐久間澄> |

|

|

|

|

|

|

ヨーク・フォーラム=軍拡競争の終結と軍縮のための国際フォーラム 1976年3月28日~4月1日 場所:イギリス・ヨーク大学

出典:『ヨーク宣言と原水爆禁止運動の新たな局面-「軍拡競争の終結と軍縮の為の国際フォーラム」の報告』(ヨーク・フォーラム日本代表団、1976?)

目次

|

|

|

|

|

はしがき |

田沼肇(日本代表団代表委員) |

|

| 1 |

ヨーク宣言・宣言付属文書 |

|

|

| 2 |

日本代表団総括 |

|

|

| 3 |

ヨーク・フォーラムに対する日本代表団報告 |

|

|

| 4 |

分科会のまとめ |

|

|

| 5 |

軍縮分野におけるGO・NGO関係の樹立について ―核廃絶への具体的第一歩 |

佐藤行通(日本原水協担当常任理事) |

|

| 6 |

代表団活動日誌 |

|

|

| 7 |

ヨーク・フォーラム、ユーゴ、ルーマニアの旅-日本代表団の報告と感想 |

|

|

| 8 |

日本原水協 日本平和委員会 ユーゴ友好親善訪問代表団報告 |

|

|

| 9 |

日本原水協 日本平和委員会 ルーマニア友好親善訪問代表団報告 |

|

|

| 10 |

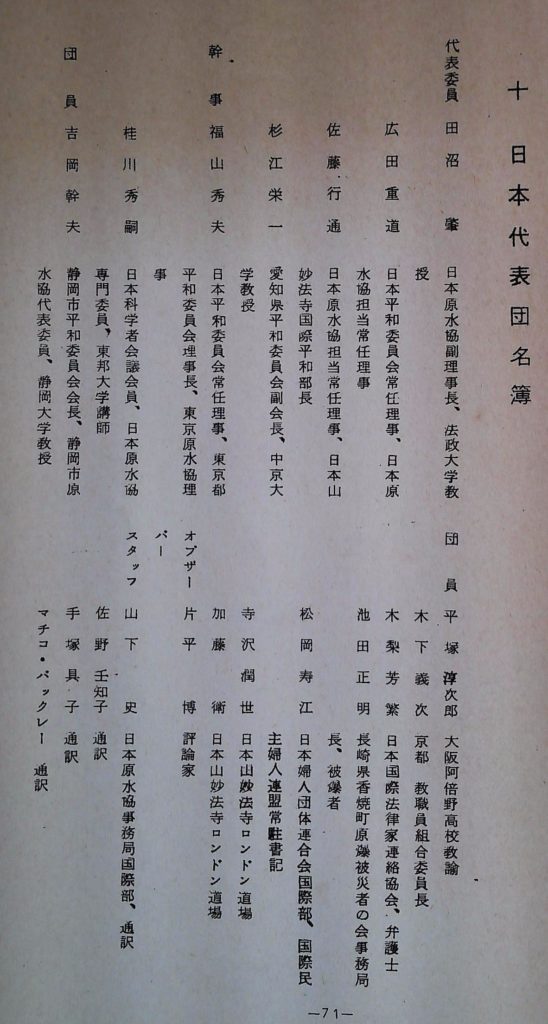

日本代表団名簿 |

[広島関係者なし] |

|

|

|

|

核兵器全面禁止国際条約締結・核兵器使用禁止の諸措置の実現を国連に要請する国民代表団

1976年10月9日―>10月26日

出典:『核兵器全面禁止 崇高な人類の大義 核兵器完全禁止・国連要請国民代表団報告集』(核兵器全面禁止国際条約締結・核兵器使用禁止の諸措置の実現を国連に要請する国民代表団派遣中央実行委員会、19761223)

目次

|

|

|

|

核兵器は人類と共存しえない-まえがきにかえて |

吉田嘉清 |

| 1 |

核兵器完全禁止・国連要請第2次国民代表団の活動について |

|

| 2 |

国連に対する要請行動に関する文書 |

|

|

1.中央実行委員会の国民代表団派遣へのよびかけ |

|

|

2.国連事務総長への手紙 |

|

|

3.国連事務次長のステートメント |

|

|

4.国連事務当局にたいする要請と提案 |

|

|

国連に対する要請にあたって |

服部学 |

|

核兵器使用禁止条約(案)について |

松井芳郎 |

|

「被爆の実相と被爆者の実情にかんする国際シンポジウム」について |

伊東壮 |

|

「広島・長崎の原爆被害とその後遺」の提出にあたって |

肥田舜太郎・小林栄 |

|

平和教育について |

本田悦郎 |

| 3 |

国連総会議長との会見 |

佐藤行通 |

| 4 |

軍縮と社会正義のための米大陸横断行進について |

|

| 5 |

代表団行動日誌 |

|

| 6 |

代表団活動の記録 |

|

| 7 |

感想と報告 |

|

|

藤井日達…61/細井友晋…62/服部学…63/小松勝子…64/北西允…65/東山福治…66/肥田舜太郎…67/一宮洋…68/田中煕己…69/堀田シズエ…71/石井英…72/白石博…74/本田悦郎…75/松井芳郎…76/小林栄一…78/西岡幸利…79/佐藤信治…80/中本剛…81/藤井厚吉…82/伊谷周一…83/花山典子…84/上杉芳夫…85/中里喜昭…87/葉山利行…88/渋谷正利…88/宮野由子…90/伊東壮…91/久保文…92 |

| 8 |

報告と記録 |

|

|

報告と記録=SIPRI、日本の基地、マックブライト氏の講演から…96 |

|

| 9 |

1976年国連要請日本代表団名簿 |

|

|

|

|

|

資料 |

|

|

1.原爆投下航空ショーにたいしての米政府への要望書 |

|

|

2.核兵器完全禁止・国連要請諸国民代表団の持参したもの |

|

|

3.持参した横断幕スローガン |

|

|

4.詩=ジェファニー・ダグラス |

|

志水清

資料

|

|

| 『志水清教授退官記念 業績目録』(志水清教授退官記念事業会、19700815) |

|

| 『広島大学原爆放射線医科学研究所附属国際放射線情報センター所蔵 志水清資料目録(原爆関係資料)』(広島大学放射線医科学研究所附属国際放射線情報センター、20100201) |

|

|

|

アピールの記録

出典『核の傘に覆われた世界 現代人の思想19』(久野収編、平凡社、1967年8月20日)

| アピール名 |

年月日 |

主体 |

備考 |

| アムステルダム反戦会議での演説 |

19320827 |

ロマン・ロラン |

|

| 平和三原則について |

19540423 |

日本学術会議第17回総会(国内声明) |

|

| ラッセル・アインシュタイン宣言 |

19550709 |

|

|

| 第1回原水爆禁止広島世界大会宣言 |

19550808 |

|

|

| ゲッチンゲン宣言 |

19570412 |

|

|

| 新安保条約批准に反対する声明 素粒子論懇談会 |

19600406 |

素粒子論懇談会 |

|

| 地上の平和(回章) |

19630411 |

ヨハネ23世 |

|

| 原爆実験についての中国政府声明 |

19641016 |

|

|

| ベトナム問題に関して日本政府に要望する |

19650420 |

我妻栄ほか91名 |

|

| 日米共同宣言 |

19650522 |

「ベトナムに平和を!」市民・文化団体連合 |

|

| ヴェトナム戦争と平和運動の責務 |

19650710 |

J・D・バナール |

|

| アメリカ人民に宛てた南ベトナム解放民族戦線のメッセージ |

19650728 |

|

|

| 第3回科学者京都会議声明 |

19660702 |

|

|

| 徹底抗戦の声明 |

19660717 |

ホー・チ・ミン |

|

| 《ベトナムに平和を!日米市民会議》へのメッセージ |

19660811 |

ドイッチャー |

|

| ベトナム戦争と反戦の原理 |

19661015 |

J・P・サルトル |

|

| 佐藤首相の南ベトナム訪問計画に関する日本政府への要望書 |

19670722 |

我妻栄ほか25名 |

|

| 「平和の船」を送ろう |

19670717 |

久野収、小田実ほか47名 |

|

原水爆禁止科学者会議

| 回 |

開催年月日 |

会場 |

|

| 第1回 |

1966 |

広島 |

|

| 第2回 |

1967 |

東京 |

|

| 第3回 |

1968 |

|

|

| 第4回 |

1969 |

|

|

| 第5回 |

1970 |

|

|

| 第6回 |

1971 |

|

|

| 第7回 |

1972 |

|

|

| 第8回 |

1973 |

|

|

| 第9回 |

19740730~31

|

東京・区民文化センター |

|

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。