資料年表:麻生太郎

| 年月日 | |||

| 1940 | |||

| 0920 | 誕生 | ||

| 2006 | |||

| 1017 | 麻生太郎外相、衆院安全保障委員会で、日本の核保有論議についてタブー視すべきでないとの考えを示す。 | C | |

| 2007 | |||

| 0610 | 麻生太郎『とてつもない日本』(新潮新書、新潮社) | U | |

| 2008 | |||

| 1105 | 麻生太郎首相、米大統領選で当選したオバマの核軍縮への強い熱意を示したことについて、「そんな簡単ではない」との冷めた見方をしめす。 | C | |

| 2009 | |||

| 0413 | 麻生太郎首相、自民党役員会で米国と連携して核廃絶に取り組む意向を伝える親書をオバマ米大統領に送る意向を明らかにする。 | C | |

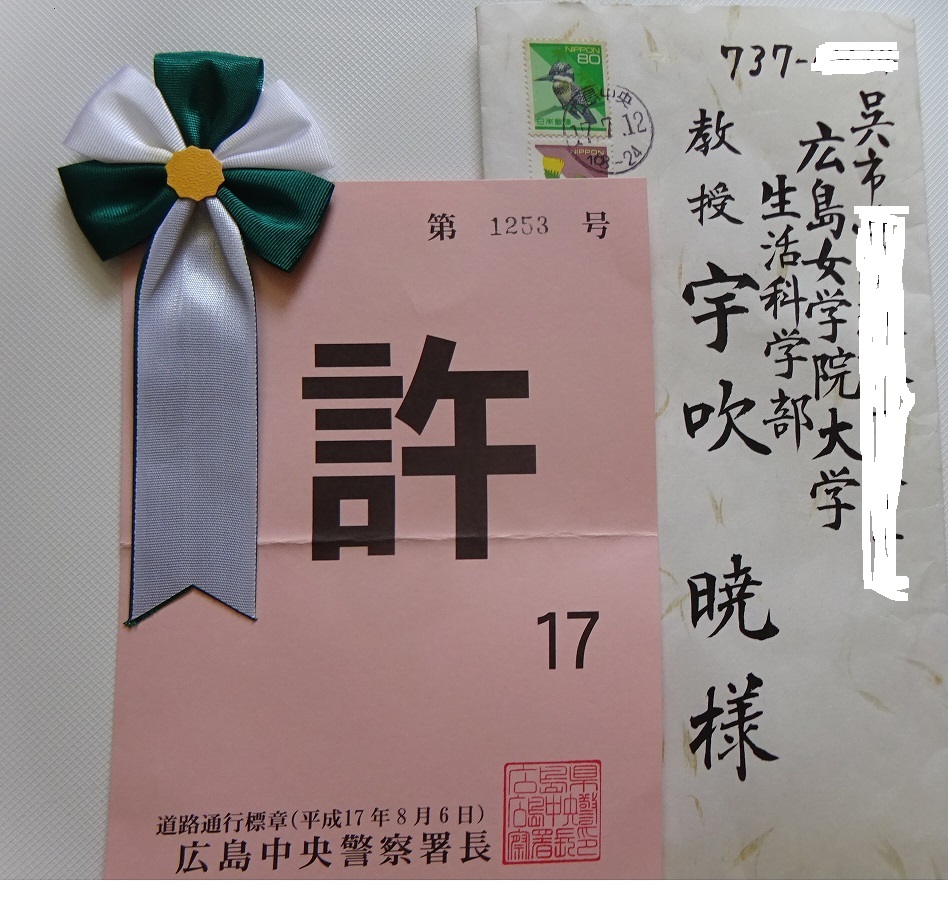

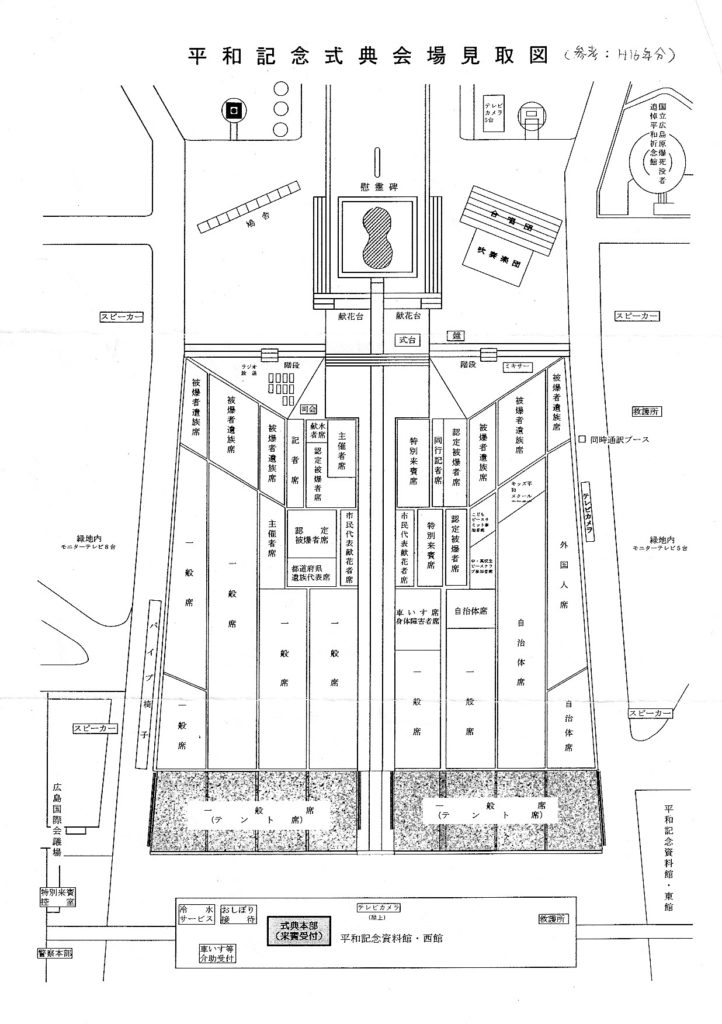

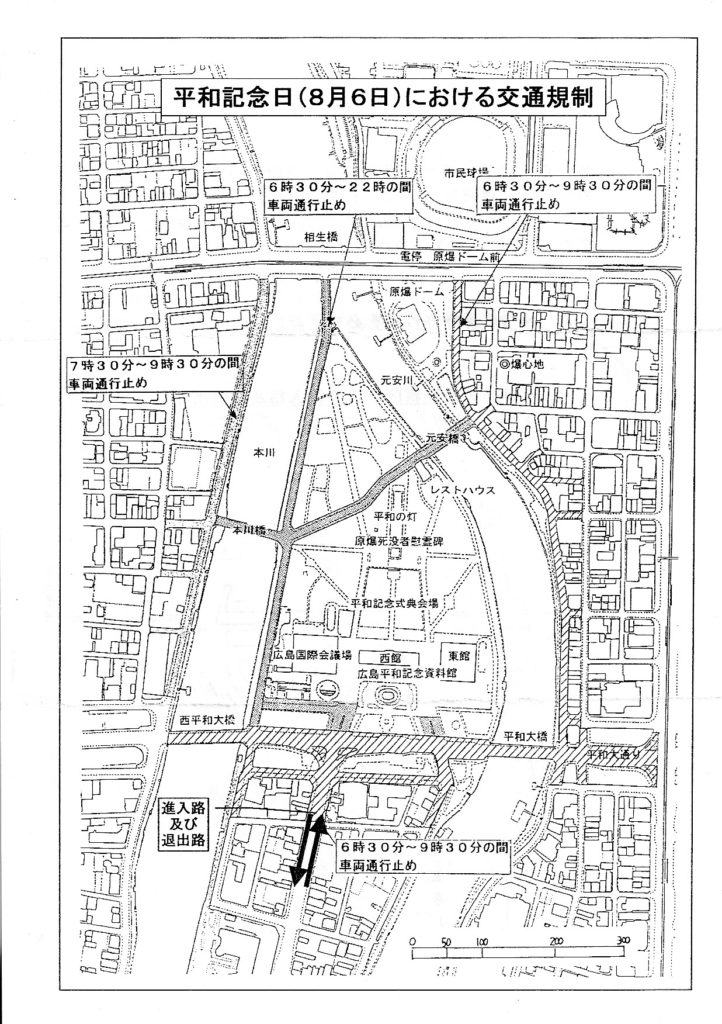

| 0806 | 平成21年8月6日広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式 | ||

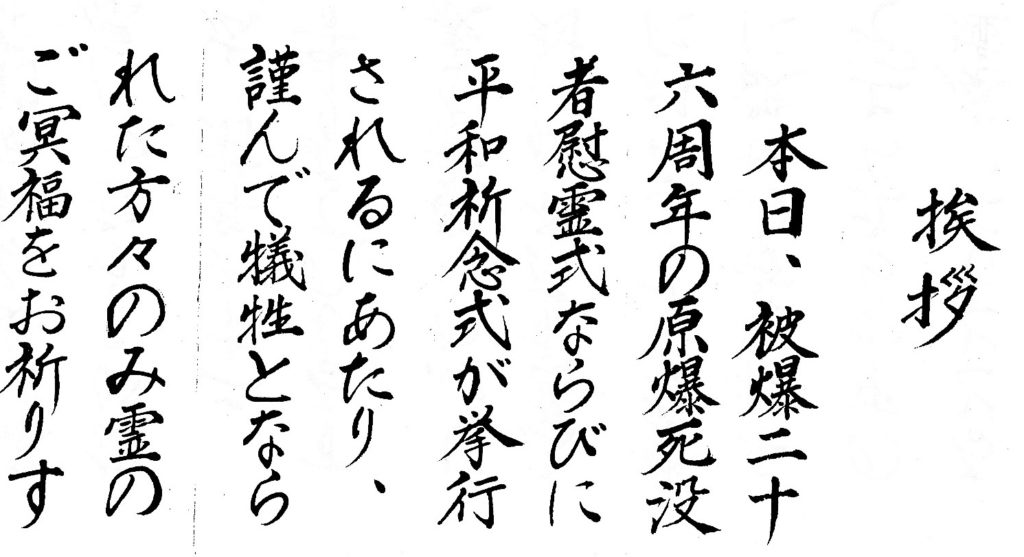

| あいさつ | |||

| 広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に当たり、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の意を捧げます。今なお、被爆の後遺症に苦しんでおられる方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

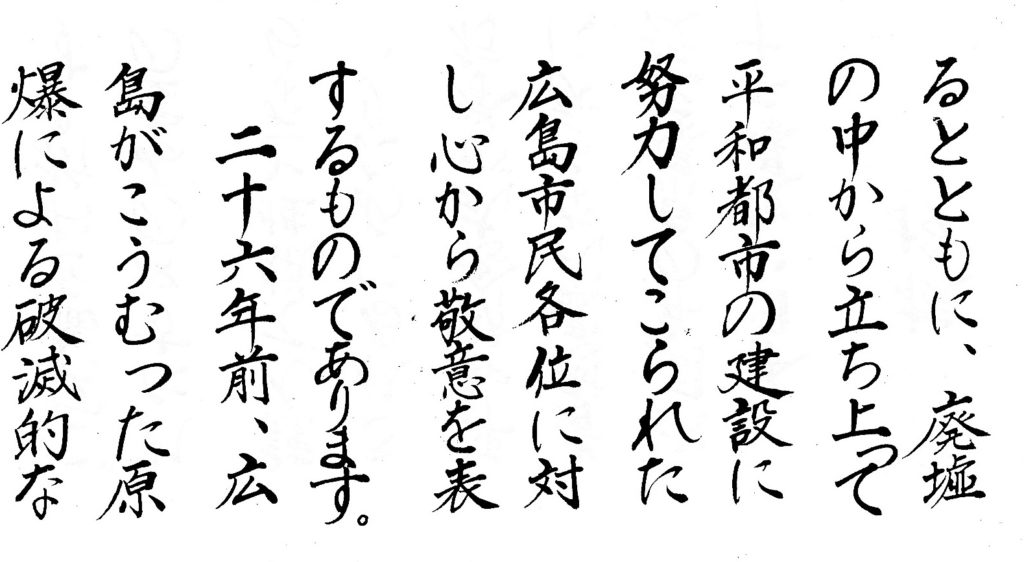

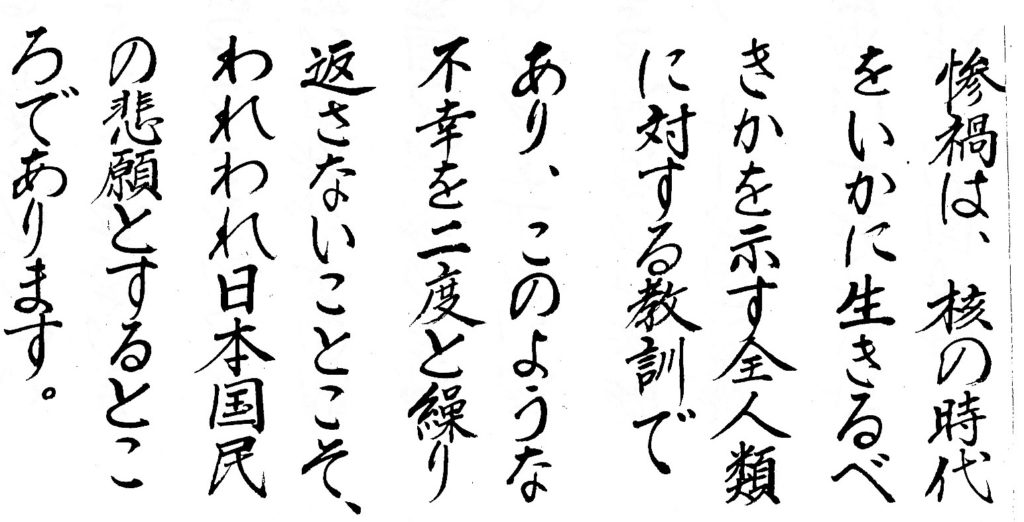

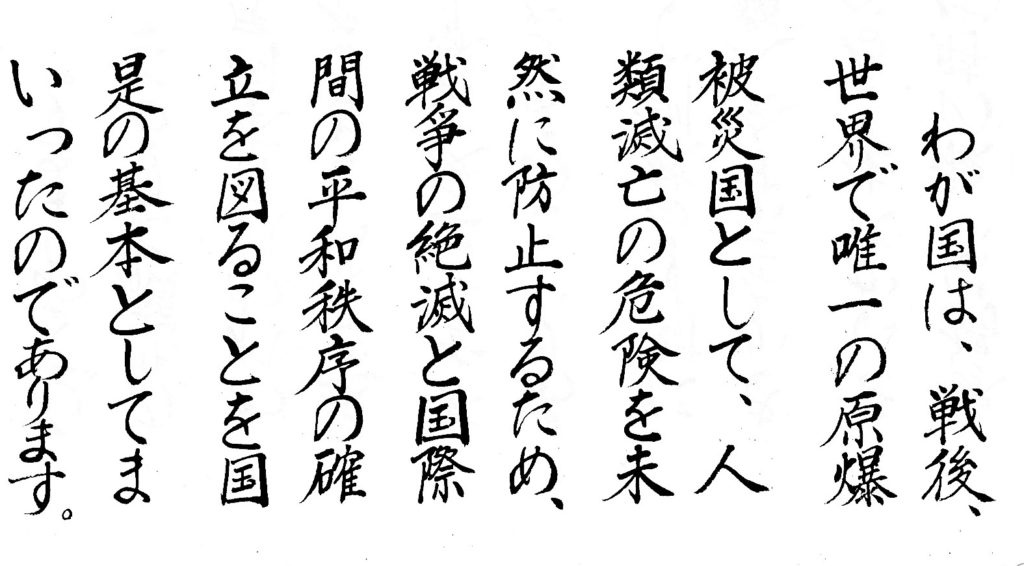

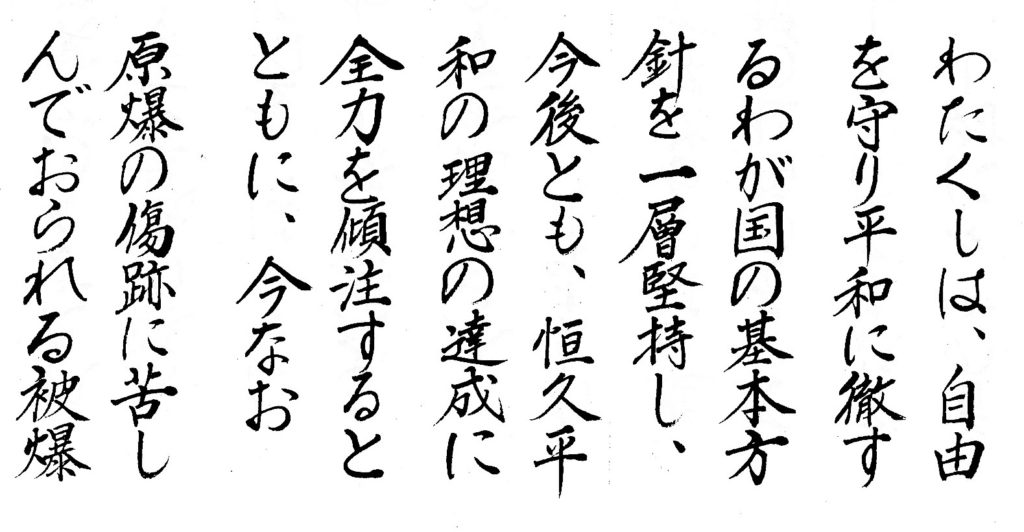

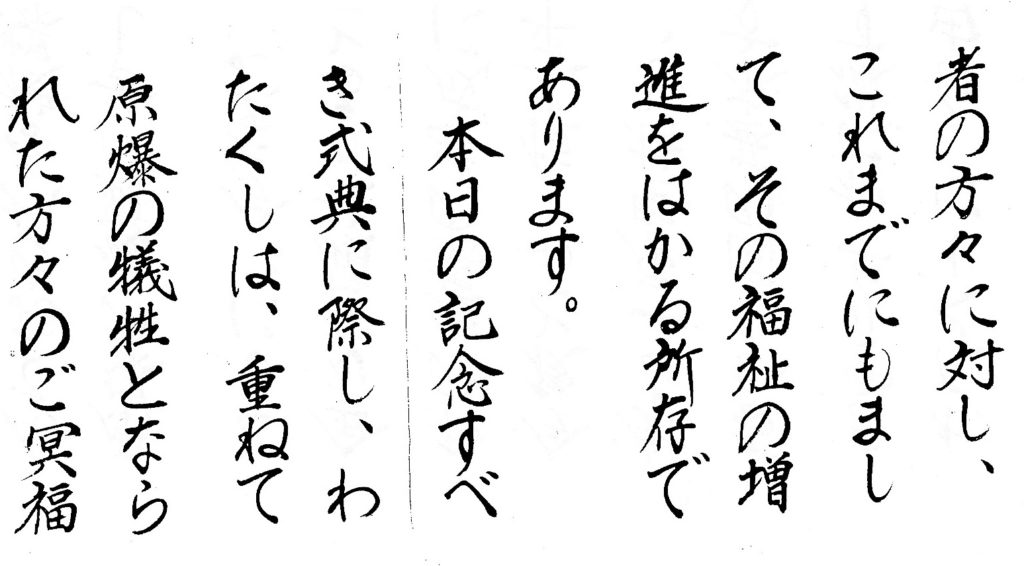

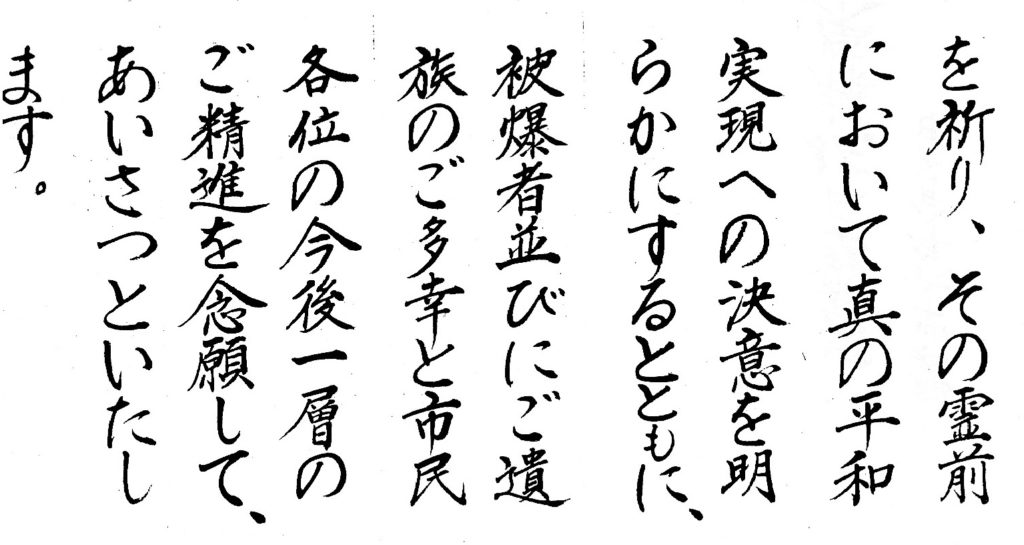

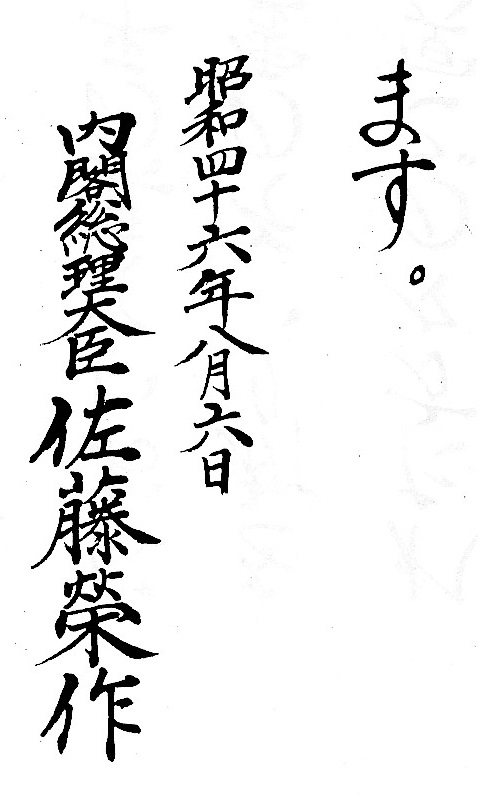

六十四年前の今日、原子爆弾が、この地に投下され、幾万の尊い命が一瞬にして奪われ、多くの方々が傷つきました。美しい「水の都」、広島の街も焦土と化しました。 日本は、被爆の苦しみを知る唯一の被爆国であります。広島、長崎の悲劇を二度と繰り返さないためにも、国際平和の実現に向け、あらん限りの努力を傾けていかなければなりません。 我が国は、これまで十五年間にわたって、国連総会に核廃絶決議を提出してきました。こうした中で、昨今、米露両国は、核兵器の一層の削減を目指して交渉を進めております。G8のサミットでは、先月ラクイラにおいて、初めて、「核兵器のない世界」を宣言し、世界的な核軍縮・不拡散に関する気運の高まりを維持・強化するための力強いメッセージを表明しております。 そして本日、私は、改めて日本が、今後も非核三原則を堅持し、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向けて、国際社会の先頭に立っていくことをお誓い申し上げます。 被爆により、苦しんでおられる方々には、これまで保健、医療並びに福祉にわたる総合的な援護策を講じてまいりました。特に、原爆症の認定につきましては、できる限り多くの方々を認定するとの方針で臨んでおります。昨年四月からは、新たな方針に基づいて、約四千人の方を認定いたしましたが、その後の司法判断を踏まえ、対象を拡大いたしました。 結びに、犠牲となられた方々の御冥福と、被爆された方々並びに御遺族の皆様の今後の御多幸、そして広島市の一層の発展を心よりお祈り申し上げ、私のあいさつとさせていただきます。 平成二十一年八月六日 内閣総理大臣 麻生太郎 |

|||

| 広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式あいさつ | |||

| 0809 | 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典あいさつ | ||

| 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に臨み、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の意を捧げます。今なお、被爆の後遺症に苦しんでおられる方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

六十四年前、長崎の方々は、この地に投下された原子爆弾によって、筆舌に尽くしがたい苦しみを経験されました。七万ともいわれる尊い生命が、一瞬にして失われました。一命をとりとめた方も、いやすことのできない傷跡を残すこととなられました。今、日本の平和と繁栄を振り返る時に、尊い犠牲があったことを決して忘れることはできません。 日本は、被爆の苦しみを知る唯一の被爆国であります。広島、長崎の悲劇を二度と繰り返さないためにも、国際平和の実現に向け、あらん限りの努力を傾けていかなければならないと存じます。 我が国は、これまで十五年間にわたって、国連総会に核廃絶決議を提出してきました。こうした中で、昨今、米露両国は、核兵器の一層の削減を目指して交渉を進めております。G8のサミットでは、先月、ラクイラにおいて、初めて、「核兵器のない世界」に言及し、世界的な核軍縮・不拡散に関する気運の高まりを維持・強化するための力強いメッセージを表明をいたしております。 そして、本日、私は、改めて日本が、今後も非核三原則を堅持し、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向け、国際社会の先頭に立っていくことを、改めてお誓い申し上げます。 被爆により、苦しんでおられる方々には、これまで保健、医療、福祉にわたる総合的な援護策を講じてまいりました。今回、原爆症の集団訴訟につきましては、原告の方々がご高齢でもあられること、また長きにわたり訴訟にたずさわってこられたことなどに鑑み、私は、新たな方針を決断しております。極めて異例な対応でありますが、一審で勝訴した原告の方々について、「国は控訴を取り下げることにより、原爆症と認定すること」を柱とする内容で、先日、合意をいたしました。原告団は、これをもって、集団訴訟を終結させることとなり、こうした合意に至ったことは、誠に喜ばしいことと考えております。 また、原爆症の認定を待っておられる方々に関しては、これまでも、できる限り多くの方々を、認定するとの方針で、臨んでまいりました。昨年四月からは、新たな方針に基づいて、約四千人の方々を認定いたしましたが、その後の司法判断を踏まえ、本年六月にさらに対象を拡大いたしております。今後とも、新たな認定基準に基づき、できる限り迅速な認定に努めてまいりたいと考えております。 また、昨年、在外被爆者の方々の被爆者健康手帳を容易に取得できるよう、改正被爆者援護法が施行されております。今後とも、多くの方々を援護できるように、引き続き、取組みを進めてまいります。 結びに、犠牲となられた方々の御冥福と、被爆された方々並びに御遺族の皆様の今後の御多幸、そして長崎市の一層の発展を心より祈念申し上げ、私のあいさつとさせていただきます。 |

|||

| 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に臨み、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の意を捧げます。今なお、被爆の後遺症に苦しんでおられる方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

六十四年前、長崎の方々は、この地に投下された原子爆弾によって、筆舌に尽くしがたい苦しみを経験されました。七万ともいわれる尊い生命が、一瞬にして失われました。一命をとりとめた方も、いやすことのできない傷跡を残すこととなられました。今、日本の平和と繁栄を振り返る時に、尊い犠牲があったことを決して忘れることはできません。 日本は、被爆の苦しみを知る唯一の被爆国であります。広島、長崎の悲劇を二度と繰り返さないためにも、国際平和の実現に向け、あらん限りの努力を傾けていかなければならないと存じます。 我が国は、これまで十五年間にわたって、国連総会に核廃絶決議を提出してきました。こうした中で、昨今、米露両国は、核兵器の一層の削減を目指して交渉を進めております。G8のサミットでは、先月、ラクイラにおいて、初めて、「核兵器のない世界」に言及し、世界的な核軍縮・不拡散に関する気運の高まりを維持・強化するための力強いメッセージを表明をいたしております。 そして、本日、私は、改めて日本が、今後も非核三原則を堅持し、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向け、国際社会の先頭に立っていくことを、改めてお誓い申し上げます。 被爆により、苦しんでおられる方々には、これまで保健、医療、福祉にわたる総合的な援護策を講じてまいりました。今回、原爆症の集団訴訟につきましては、原告の方々がご高齢でもあられること、また長きにわたり訴訟にたずさわってこられたことなどに鑑み、私は、新たな方針を決断しております。極めて異例な対応でありますが、一審で勝訴した原告の方々について、「国は控訴を取り下げることにより、原爆症と認定すること」を柱とする内容で、先日、合意をいたしました。原告団は、これをもって、集団訴訟を終結させることとなり、こうした合意に至ったことは、誠に喜ばしいことと考えております。 また、原爆症の認定を待っておられる方々に関しては、これまでも、できる限り多くの方々を、認定するとの方針で、臨んでまいりました。昨年四月からは、新たな方針に基づいて、約四千人の方々を認定いたしましたが、その後の司法判断を踏まえ、本年六月にさらに対象を拡大いたしております。今後とも、新たな認定基準に基づき、できる限り迅速な認定に努めてまいりたいと考えております。 また、昨年、在外被爆者の方々の被爆者健康手帳を容易に取得できるよう、改正被爆者援護法が施行されております。今後とも、多くの方々を援護できるように、引き続き、取組みを進めてまいります。 結びに、犠牲となられた方々の御冥福と、被爆された方々並びに御遺族の皆様の今後の御多幸、そして長崎市の一層の発展を心より祈念申し上げ、私のあいさつとさせていただきます。 平成二十一年八月九日 内閣総理大臣 麻生太郎 |

|||

| <作業中> | |||

止