舟入・市女同窓会

| 広島市女職員生徒原爆死没者慰霊式典 |

| 撮影:2015年8月6日07:32 撮影者:宇吹暁 |

|

ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。

舟入・市女同窓会

| 広島市女職員生徒原爆死没者慰霊式典 |

| 撮影:2015年8月6日07:32 撮影者:宇吹暁 |

|

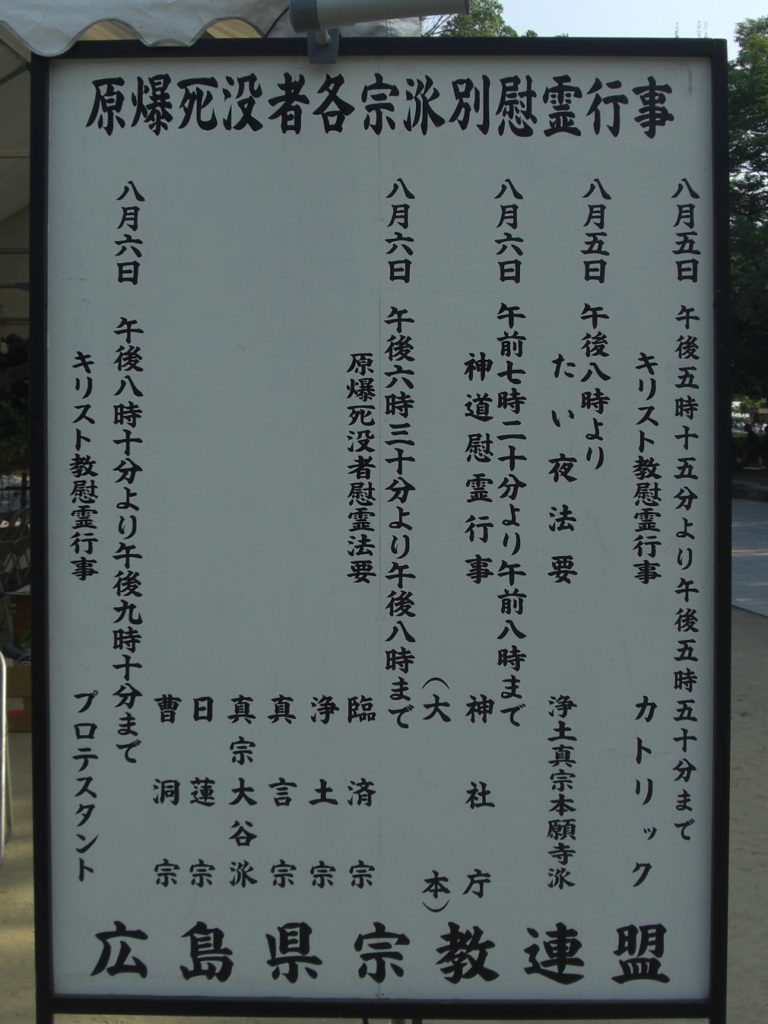

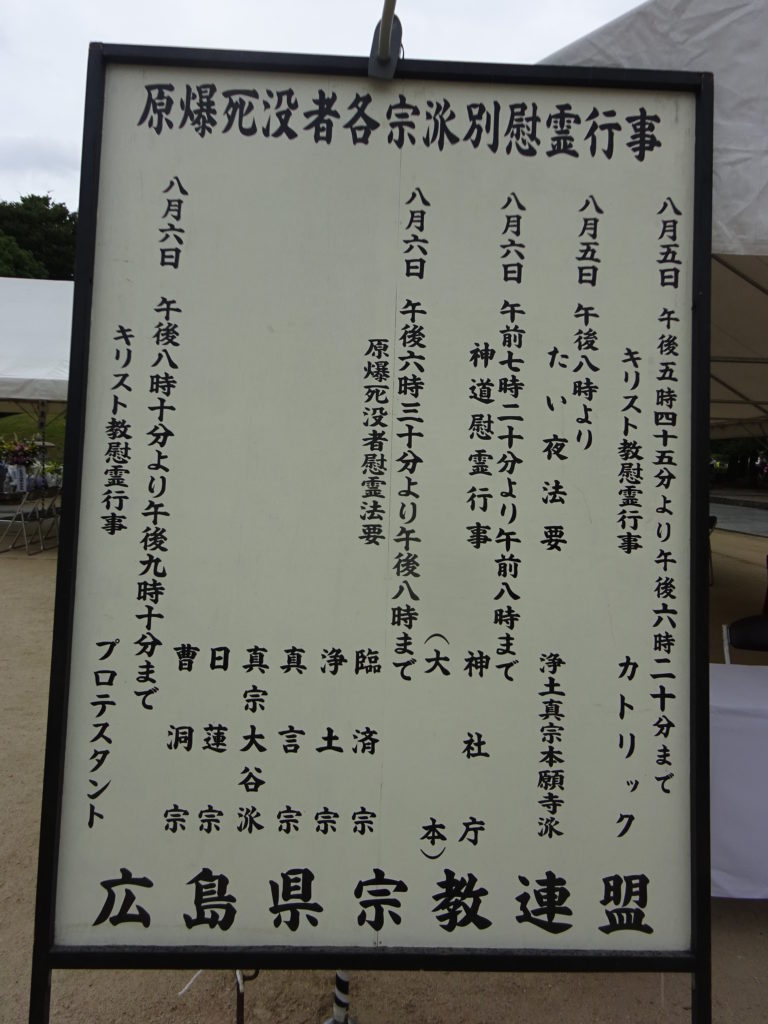

原爆死没者慰霊行事2015

|

|

広島県宗教連盟被爆70年の声明

| 2015年8月6日 原爆供養塔前 撮影者:宇吹暁 |

|

広島二中原爆慰霊碑保存会

| 撮影日:2015年8月6日07:47 撮影者:宇吹暁 |

|

|

|

|

| 芸陽観音・広島二中・芸陽高校・広島観音高校同窓会 |

広島被爆者援護会

| 撮影:2016年8月6日、撮影者:宇吹暁 |

|

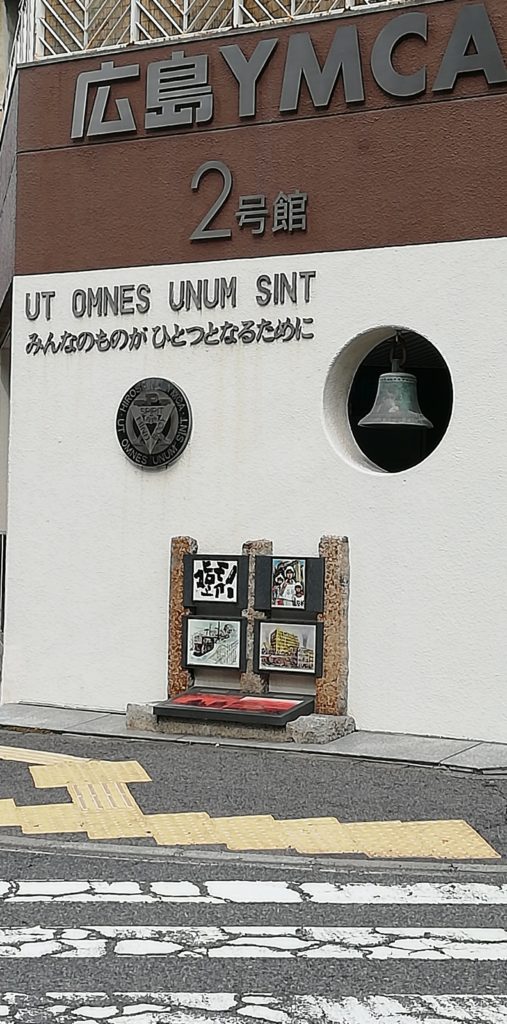

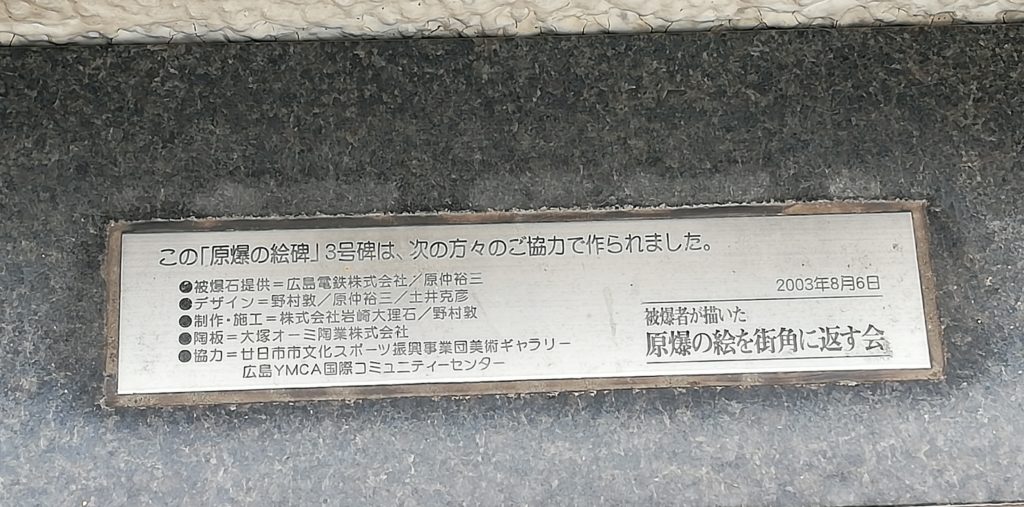

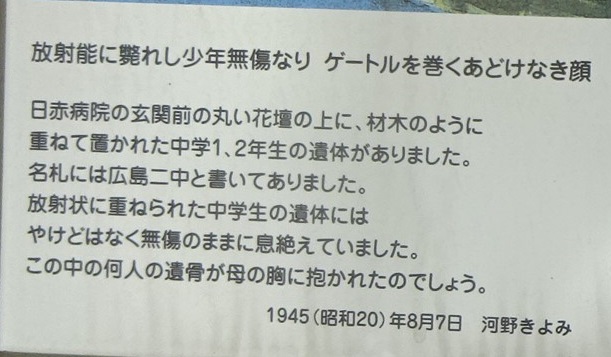

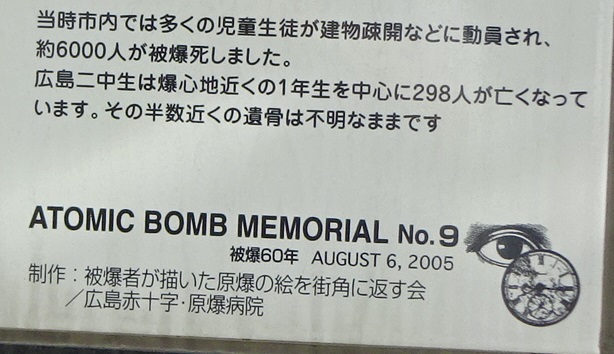

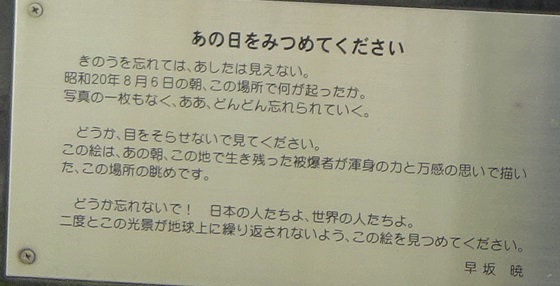

被爆者が描いた原爆の絵を街角に返す会

創立時会長:早坂昭

| no | 位置 |

| 1 | 西応寺 |

| 2 | 広陵高等学校 |

| 3 | 広島YMCA。 |

| 撮影日 20200301 撮影者:宇吹暁 | |

|

|

|

|

|

|

| 4 | 日本福音ル-テル広島教会 |

| 5 | 広島女学院 |

| 8月6日に除幕された広島女学院の原爆の絵碑には、本校の卒業生で、オーストラリア在住の絵本作家である森本順子さんの絵本「MY HIROSHIMA」(「わたしのヒロシマ」)から、7枚の絵が採用されています。(『広島女学院報』第 143 号 2004(平成16)年10月1日) | |

| 6 | 天満小学校 |

| 7 | 福島生協病院 |

| 8 | フジグラン広島 |

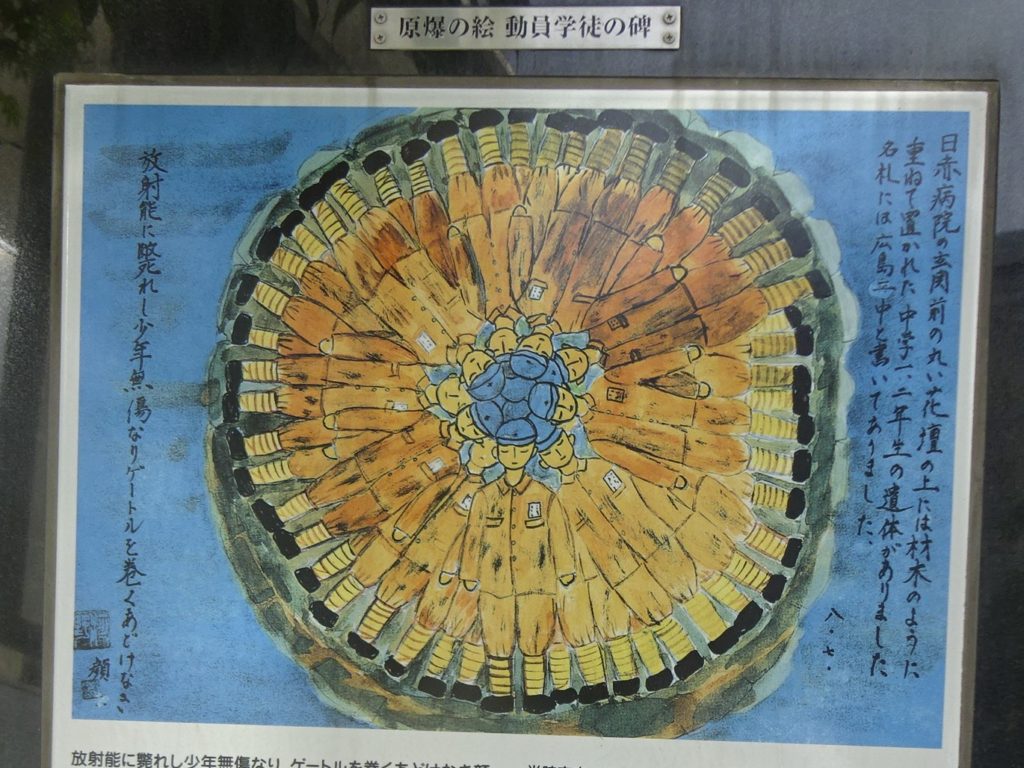

| 9 | 原爆の動員学徒の碑 |

| (広島赤十字原爆病院メモリアルパーク) | |

| 10 | 広島医療生協共立病院 |

| 11 | |

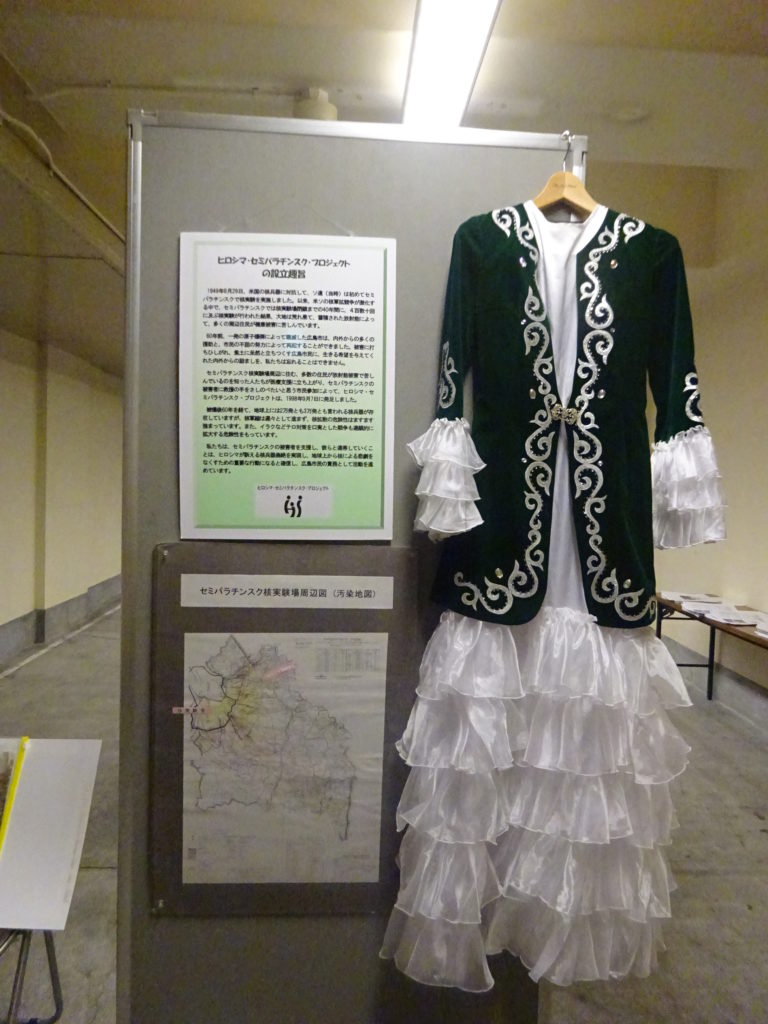

ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト

| 日時:2017年8月6日 |

| 場所:旧日本銀行広島支店 |

| 撮影者:宇吹 |

|

|

|

全国建設労働組合総連合会・広島県建設労働組合

原爆犠牲建設労働者・職人乃碑

| 設置場所:広島市中区大手町一丁目9番(元安橋東詰南) |

| 設置日:1988年8月5日 |

| 撮影日:2017年8月6日 |

| 撮影:宇吹 |

|

| 正面 |

| 慰霊 原爆犠牲建設労働者・職人之碑 |

| 背面 |

| 全建総連に結集する43万人の総意にもとづき 原爆の犠牲となられた建設労働者・職人と家族の霊を慰め 地球上から一切の核兵器をなくし 平和で豊かな社会をつくることを念願しここに建立する 1988年8月5日 全国建設労働組合総連合会・広島県建設労働組合 |

| 原爆の犠牲となった広島と長崎の多数の建設労働者や職人及び家族の御霊を慰め、再び、いかなる国のいかなる民族も犠牲者となってはならないことを後世に伝えるため、広島と長崎にそれぞれ碑が建立された。碑は、住宅の屋根をかたどっている。原爆関係の慰霊碑等の概要 – 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp) |

止

新日本スポーツ連盟

| 第34回広島~長崎反核平和マラソン |

| 撮影年月日:20160806 |

| 撮影者:宇吹暁 |

|

下関原爆被害者の会

| 撮影日:20170806 |

| 撮影者:宇吹暁 |

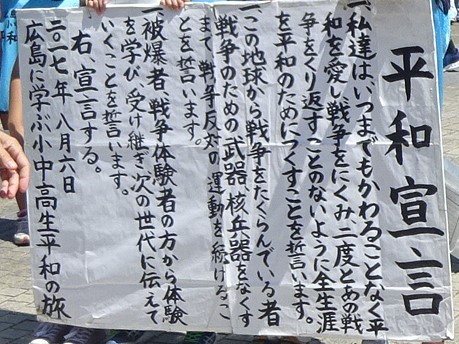

| 広島に学ぶ小中高生平和の旅 |

|

|

元大正屋呉服店を保存する会

| 第22回中島地区ゆかりの人々の集い |

| 日時:2015年8月6日 |

| 会場:レストハウス |

| 撮影者:宇吹暁 |

|

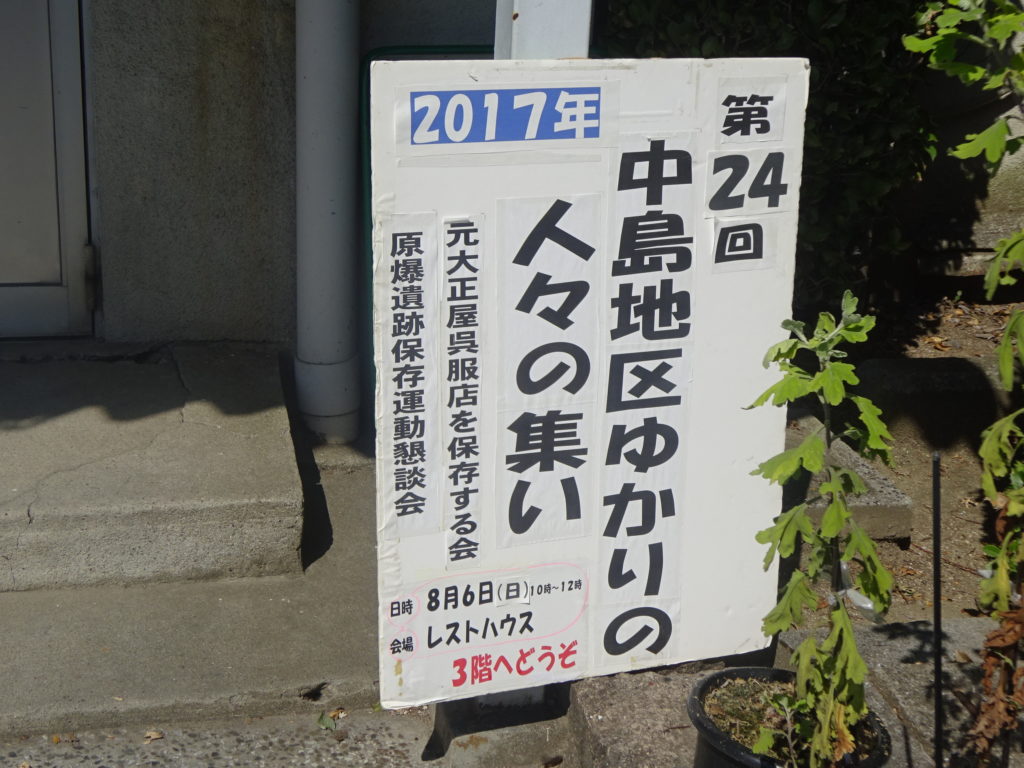

| 第24回中島地区ゆかりの人々の集い |

| 日時:2017年8月6日 |

| 会場:レストハウス |

| 撮影者:宇吹暁 |

|

『広島損害保険史』(荒谷輝雄編、保全社、19561225印刷)

内容<作業中>

| 章節 | |||

| 1 | 前史 | ||

| 2 | 損害保険統制会中国支部時代 | ||

| 3 | 戦争保険 | ||

| 4 | 被爆都市の損害 | ||

| 5 | 原爆と戦争保険会 | ||

| 6 | 原爆犠牲社員 | ||

| 3 | 日本損害保険協会広島地方委員会時代 | ||

| 4 | 戦後の広島市 | ||

| 5 | 各社広島支店の発展 | ||

| 6 | 全日本損害保険労働組合広島地方協議会時代 | ||

| 7 | 損害保険代理業協会 | ||

| 8 | 各種災害共済保険 | ||

| 付録 | |||

| 保全社の生立 | |||

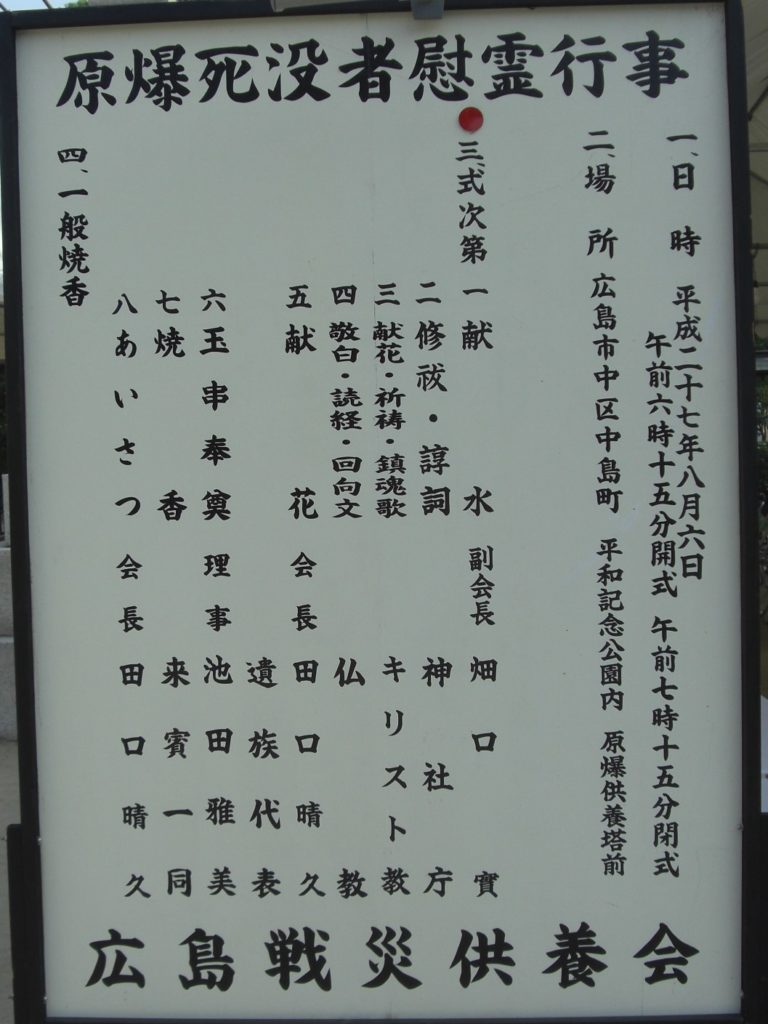

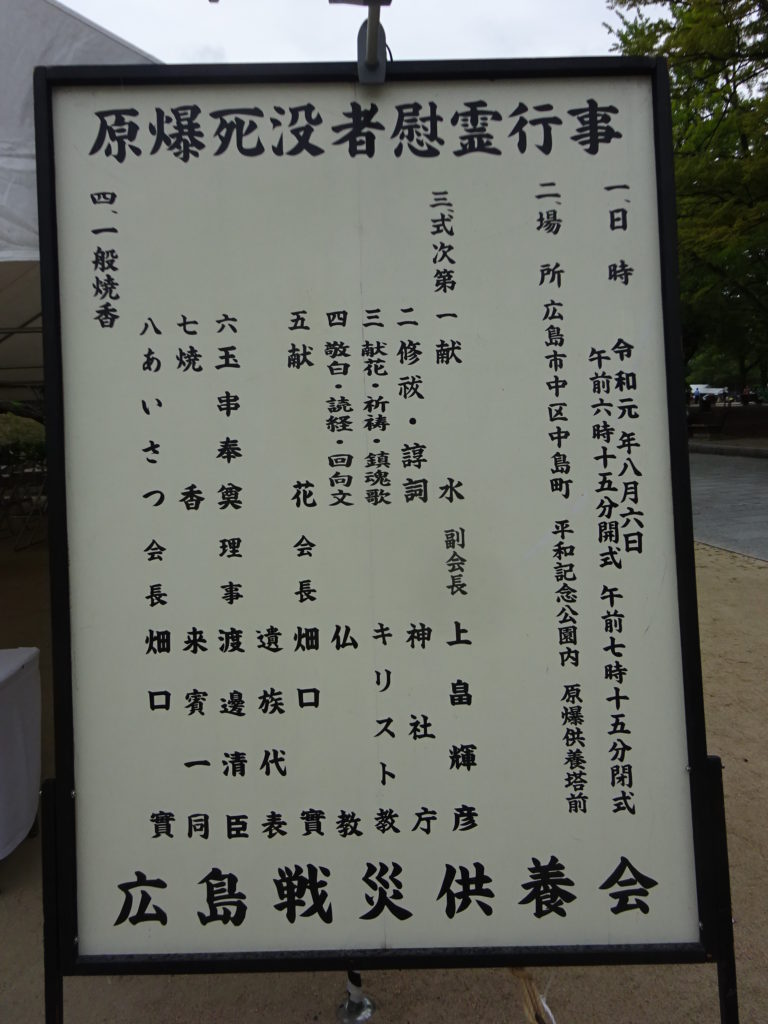

広島戦災供養会原爆死没者慰霊行事

| 撮影日:2019年8月6日 |

|

|

|

|

日本損害保険協会広島地方協議会友愛碑

| 撮影日:2019年8月6日 |

|

|

| 撮影日:2018年8月6日 |

|

|

|

全日本損害保険労働組合

| 全日本損害保険労働組合被爆20周年記念碑 建立年月日:1965(昭和40)年8月6日 場所:広島市・平和記念公園 |

| [正面上] なぜ あの日は あった なぜ いまもつづく わすれまい あのにくしみを この誓いを[正面前] 被爆二十周年記念之碑[裏面] 昭和四十年八月六日 全日本損害保険労働組合 |

| 現在は、移築された位置にある。 |

| 撮影日:2020年8月6日 |

|

| 撮影日:2015年8月6日10:45 |

|

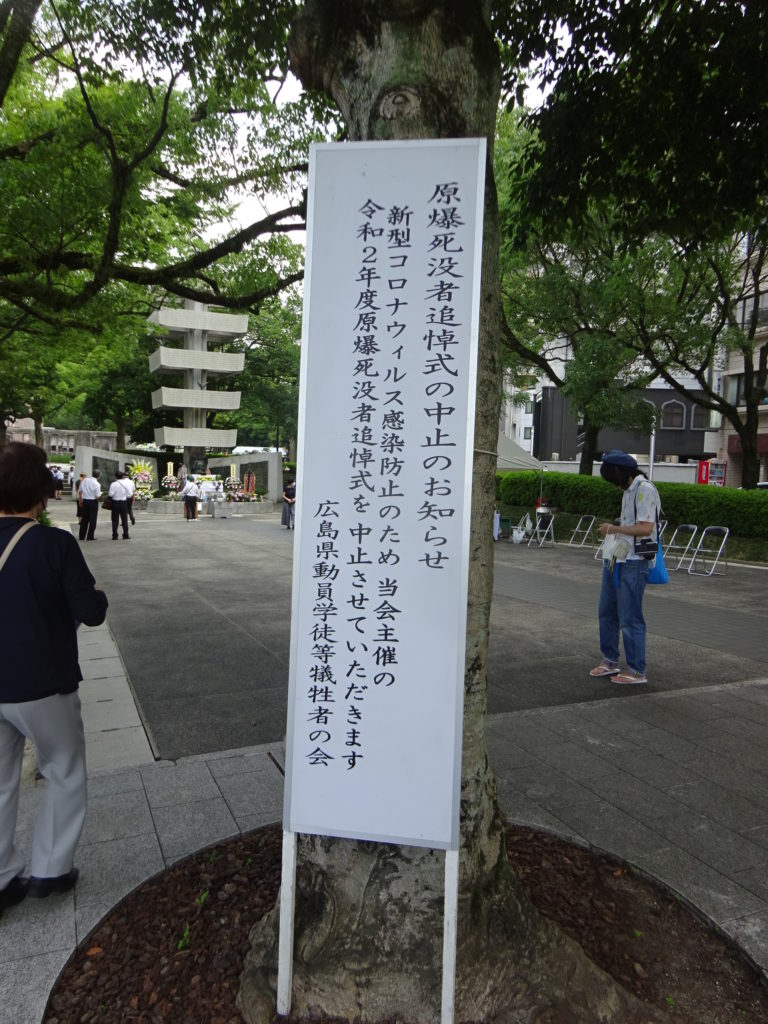

動員学徒犠牲者の会原爆死没者追悼式

| 撮影日:20200806 |

|

原爆の絵 動員学徒の碑

| 場所:広島赤十字・原爆病院メモリアルパーク |

| 撮影日:2021年7月5日 |

|

|

|

|

|

『中国新聞労働組合50年史』(同編集委員会、19970829)

内容

| 章 | 備考 | ||

| 平和・生活・権利 そして新聞のために | 斎藤普 | ||

| 50年であって50年ではない「ヒロシマ」 | 北村肇 | ||

| 1 | 50年の歩み | ||

| 2 | 組織・権利・共闘 | ||

| 3 | 賃金・退職金 | ||

| 4 | 生活と健康 | ||

| 5 | 合理化 | ||

| 6 | 新研・平和 | ||

| 講和条約 | |||

| 原水爆禁止運動 | |||

| 新研活動の誕生 | |||

| 警職法反対 | |||

| 政暴法反対 | |||

| 安保 | |||

| 単組初の新研集会 | |||

| 沖縄・安保 | |||

| マスコミ攻撃 | |||

| ベトナム戦争反対 | |||

| 戦史博 | |||

| 単組新研部が発足 | |||

| 外務省機密漏洩事件 | |||

| 県民と自衛隊のつどい | |||

| 米大統領歓迎広告 | |||

| 自衛隊FF参加 | |||

| 自衛隊政府広報 | |||

| 紙面モニター・アンケート | |||

| 不戦の碑・消えたペン 被爆40周年事業 125人の無念刻む | |||

| 国家秘密法阻止 | |||

| 朝日新聞射殺事件 | |||

| 「浮標」 | |||

| 天皇報道 | |||

| 連載企画ボツ | |||

| 元編集局長が市長選出馬 | |||

| 連載「B・C級戦犯」 | |||

| 小選挙区・審議会 | |||

| 記者クラブ問題 | |||

| ヒロシマ新聞 50年後の視点で45年8月7日付紙面を製作 | |||

| 7 | 経営・企業間競争 | ||

| 8 | 青年婦人部 | ||

| あとがき | |||

| 資料 | |||

| 歴代役員/スローガン/年表 | |||

ヒロシマ・フィールドワーク実行委員会

刊行物

| 発行年月日 | 書名 |

| 20040929 | 証言 原爆納骨安置所と佐伯敏子さん |

| 20070126 | 証言原爆で消えた町から |

| 20100505 | 証言町と人の記憶 |

| 20110805 | 消えた町 記憶をたどり 絵と証言 森冨茂雄 |

| 201407027 | 2014年度 第21回ヒロシマ・フィールドワーク(チラシ) |

| 20150503 | 証言記憶の中に生きる町 中島本町・材木町・天神町・猿楽町 |

| 20160503 | 証言 生きている町 原爆で灼かれた材木町・中島本町 |

| 20160917 | 証言 江波に生きる 大岡貴美枝さんの語る暮らし・戦争・原爆 |

| 2017085 | 証言 町と暮らしの記憶 中島本町・材木町・水主町 |

| 20190805 | 証言そこに子どもたちの遊んだ町があった 中島本町・材木町・中島新町・大手町 |

| 20200805 | Disappeared towns, tracing memories : drawings and testimonies by Shigeo Moritomi |

『爆央と爆心 1945年8月6日ヒロシマで何が起きたのか』(武田寛著・広島県労働者学習協議会編、学習の友社、20000806)

| 部 | 章 | |

| 発刊に寄せて(赤松宏一) | ||

| はじめに | ||

| 1 | 原爆の本質と実相の検証 | |

| 1 | 原爆の原理 | |

| 2 | 原爆被害その一 爆風と熱線 | |

| (1)爆風 | ||

| (2)熱線と高熱火災 | ||

| 3 | 原爆被害その二放射能と原爆症 | |

| (1)放射能 | ||

| (2)原爆症とその研究 | ||

| 4 | 原爆被害その三家屋の損壊と被害の総合的検討 | |

| (1)家屋の損壊状況 | ||

| (2)被害の総合的検討 | ||

| 5 | 原爆死没者数を推計する | |

| 6 | 原爆後障害とは | |

| 第1部補論 本書の方法 | ||

| 2 | 原爆手記に学ぶ | |

| 1 | 広島市版『原爆体験記』 | |

| 2 | 朝日新聞社版『原爆体験記』 | |

| 3 | 『絶後の記録広島原子爆弾の手記』 | |

| 4 | 『星は見ている』 | |

| 5 | 『いしぶみ』 | |

| 6 | 『広島第二県女二年西組』 | |

| 7 | 『八月の少女たち』 | |

| 8 | 『流燈』 | |

| 9 | 『木の葉のように焼かれて』 | |

| あとがき | ||