国際平和教育研究会(広島大学教育学部付属小学校内、1974年組織)

資料

| 本 | |||

| 子どもと父母と教師が書いた原爆の記録 | |||

| 1=国際平和教育研究会編、2・3=小川利雄編 教育出版センター刊 |

|||

| 1 | ヒロシマの雨はドームの涙 | 1975/08/06 | |

| 2 | 地獄からの汽車 | 1975/08/17 | |

| 3 | 悪魔の銀のサイコロ | 1975/08/15 | |

国際平和教育研究会(広島大学教育学部付属小学校内、1974年組織)

資料

| 本 | |||

| 子どもと父母と教師が書いた原爆の記録 | |||

| 1=国際平和教育研究会編、2・3=小川利雄編 教育出版センター刊 |

|||

| 1 | ヒロシマの雨はドームの涙 | 1975/08/06 | |

| 2 | 地獄からの汽車 | 1975/08/17 | |

| 3 | 悪魔の銀のサイコロ | 1975/08/15 | |

『折り鶴の子どもたち 原爆症とたたかった佐々木禎子と級友たち』(那須正幹作・高田三郎絵、PHP研究所 1984/07/02 )

目次<未完>

| 部章 | 登場人物・組織・団体(抄) | |

| 第1部 | ||

| 第1章 | 運動会 | 広島市立幟町小学校、野村剛(担任) |

| 第2章 | きらめきの日々 | |

| 第3章 | 悪魔の爪あと | |

| 第4章 | 死の予感 | |

| 第5章 | 飛べない鶴 | |

| 第2部 | ||

| 第1章 | 残された人たち | |

| 第2章 | 悲しみをこえて | |

| 第3章 | 平和へのさけび | |

| 第4章 | 友よ やすらかに | |

| 第5章 | 折り鶴の系譜 | |

| あとがき | ||

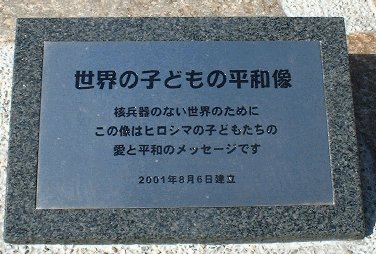

世界の子どもの平和像を広島に作る会(略称:せこへい)

機関紙『せこへい』 創刊:20000501

世界の子どもの平和像序幕式 2001年8月6日

| 2001年8月6日 広島市民球場南側 |

|

|

|

|

|

|

ドキュメント・悲しみの千羽鶴(豊田清史、創樹社、1991/07/10)目次

| 1 | 鶴を折りつつなぜ死んだ | ||

| 2 | 二歳で被爆、でも元気に育った | ||

| 3 | 六年生の冬、原爆症が出た | ||

| 4 | 生きたくて千羽鶴を折る | ||

| 5 | ほんとうは千三百羽をこえていた | ||

| 6 | 禎子よ、もう一度この胸に | ||

| 7 | 「原爆の子の像」建立へ | ||

| 8 | 子どもの力で平和をきずくのだ | ||

| 9 | パン代五五〇円使っただけ | ||

| 10 | はばたく千羽鶴 | ||

| 11 | 苦しみに絶った若い命 | ||

| 12 | 千羽鶴のこころね | ||

| 13 | 次つぎと寄せられた千羽鶴 | ||

| 14 | 反核への折り鶴運動 | ||

| 15 | 禎子の折った赤い鶴 | ||

| 16 | 海を越える折り鶴の輪 | ||

| 17 | 折り鶴への放火事件 | ||

| 18 | 像の二〇万羽を引きちぎる | ||

| 19 | 首相の句碑には折り鶴がない | ||

| 20 | 「折り鶴の会」の嘆き | ||

| 21 | 折り鶴でとっちめられた私 | ||

| 22 | 千羽鶴の詩歌や出版書 | ||

| 23 | ピカドン竹藪の千羽鶴 | ||

| 24 | 「金色の鶴」の紛失 | ||

| 25 | 湯川博士より「千羽鶴」の書 | ||

| 26 | お母さんの千羽鶴 | ||

| 27 | 七六万羽折った北川さん | ||

| 28 | 町をあげて千羽鶴運動 | ||

| 29 | さまざまな問題をもつ平和公園 | ||

| 30 | 鶴に生きる禎子の霊よ | ||

| 31 | 千羽鶴が絶えませぬように | ||

| あとに | |||

広島市原対協被爆生存者(児童生徒)調査表

1956年1月10日現在

| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 計 | ||

| A.外傷のみあるもの | 検査希望 | 27 | 44 | 15 | 86 |

| 治療希望 | 31 | 52 | 16 | 99 | |

| 検査治療希望せず | 155 | 270 | 149 | 574 | |

| 計 | 213 | 366 | 180 | 759 | |

| B.自覚症状のみあるもの | 検査希望 | 186 | 175 | 82 | 444 |

| 治療希望 | 151 | 140 | 52 | 343 | |

| 検査治療希望せず | 332 | 619 | 286 | 1237 | |

| 計 | 669 | 935 | 420 | 2024 | |

| C.外傷自覚症状共にあるもの | 検査希望 | 50 | 52 | 34 | 136 |

| 治療希望 | 60 | 86 | 29 | 175 | |

| 検査治療希望せず | 83 | 150 | 125 | 358 | |

| 計 | 193 | 288 | 188 | 669 | |

| D.外傷自覚症状共にないもの | 検査希望 | 175 | 161 | 73 | 413 |

| 治療希望 | 76 | 98 | 22 | 196 | |

| 検査治療希望せず | 1690 | 2801 | 1105 | 5596 | |

| 計 | 1945 | 3060 | 1200 | 6205 | |

| E.総計 | 検査希望 | 442 | 433 | 204 | 1079 |

| 治療希望 | 318 | 376 | 119 | 813 | |

| 検査治療希望せず | 2260 | 3840 | 1665 | 7765 | |

| 計 | 3000 | 4349 | 1988 | 9657 |

出典:『広島原爆医療史』」601頁

『高校生の平和ハンドブック』(森田俊男・小岩井益夫・沢野茂男著編、平和文化刊、19860707 )

目次

| 章 | |||

| 核廃絶を求める高校生の平和アピール | (19820805) | ||

| 長崎高校生平和ゼミナール | 広瀬方人(世話人) | ||

| 埼玉高校生平和ゼミナール | 小岩井増男(世話人) | ||

| 呉・高校平和の集い | 大田英雄(世話人) | ||

| 広島高校生平和ゼミナール | 横山英(校長) | ||

| はじめに:地域にねざし、人類の課題を担う日本人ヘ | 森田俊男 | ||

| 1 | ここまできたぞ高校生 | ||

| 1-1 | 雨ニモマケズ、風ニモマケズ | ||

| 1-2 | 核時代を生き抜く力を | ||

| 1-3 | ノエルベーカーの手紙 | ||

| 1-4 | 高校生は世界史をつくる | ||

| 1-5 | ヒロシマの叫びを ともに | ||

| 1-6 | 人類の良心を引き継ぐもの | ||

| 1-7 | いつでもどこでも平和ゼミ | ||

| 1-8 | 平和のための学力を | ||

| 1-9 | 明日ではおそすぎる | ||

| 2 | ワイワイ、ガヤガヤやってるぞ! | ||

| 報告 | |||

| 1 | 長野 1160名の「生徒会平和宣言」 | 宮下与兵衛 | |

| 2 | 山形 「ノエルベーカーの手紙」運動《国際版》 | 管幹雄 | |

| 3 | 高知 いま、「足もと」から平和と青春を考えよう | 上岡橋平 | |

| 4 | 呉 戦跡フィールドワークを受け継ぐ高校生-呉地区高校生平和の集いの12年 | 大田英雄 | |

| 5 | 神奈川 「ヒロシマ研究旅行」は生徒を変える | 亀井博 | |

| 6 | 広島 ヒロシマからの報告-合唱構成詩「見えてきたヒロシマ・ナガサキ」 | 沢野重男 | |

| 7 | 埼玉 「50字メッセージ」から「平和討論会」 | 小岩井増男 | |

| 特別報告・京都 現代を生きる高校生たち―同和教育にかかわってきた道をふりかえりながら | 石田真一 | ||

| 3 | 平和学習講座を自主編成してみよう! | ||

| 3-1 | 物理・原爆炸裂時の火球表面温度の推定、他 | 大亀信行 | |

| 3-2 | 現代社会・核戦争はおきるか-ザ・ディ・アフター | 沢野重男 | |

| 3-3 | 英語・平和を求める手紙を英語で書いてみよう! | 管幹雄 | |

| 3-4 | 国語・峠三吉の生き方 | 深川宗俊 | |

| 3-5 | 国語・ヒロシマの詩の艦賞と創作 | 山岡照 | |

| 3-6 | 美術・美術と平和のかかわり・ゴヤの生き方と作品を通して | 鈴木勉 | |

| 3-7 | 家庭・戦時食を調理・試食してみよう | 辻井敏子 | |

| 3-8 | 書道・書(道)で平和を訴える | 森下弘 | |

| 3-9 | 音楽・「鳩の絵を書こう」 | 黒板正文 | |

| 4 | 高校生は世界史をつくる | ||

| 4-1 | 18歳公民権をにないうるものに-国民主権と人権の感覚を | ||

| 4-2 | 18歳以下の青少年に意見表明の権利を-国際的な動向をふまえ | ||

| 4-3 | 高校生は世界史をつくる | ||

| おわりに | 小岩井増男 | ||

機関紙『歴史と教育』No1(196210)設立大会特集号

| 広島歴史教育協議会の発会にあたって(発起人 今堀ほか4名) | ||

| 今堀誠二 | ごあいさつ(会長) | |

| 石井金一郎 | 現代の課題(設立大会報告・問題提起) | |

| 幹事会 | 11月(第1回例会のお知らせ) | |

| 天野卓郎(幹事会) | 小中高を貫く歴史教育の理論と実践の統一(大会報告・本年度活動方針) | |

| 川島孝郎 | 生徒の描く未来像からみた歴史教育の反省-主体的生徒を育てるには | |

| 村上尚三郎 | 秀吉の学習について-科学的歴史認識を育てるために | |

| *(翠中3年) | キューバ問題についての感想 | |

| 天野 | 広島歴史教育協議会設立総会報告 | |

| 広島歴史教育協議会会則・役員・その他 |

『『歴史と教育(広島歴教協)』NO. 14

石井金一郎先生追悼号目次

| 著者 | タイトル |

| 今堀誠二 | 石井教授の学問 |

| 石井和郎 | ぼくの父 |

| 天野卓郎 | 石井金一郎先生を偲んで |

| 篠原孝義 | 組織者石井金一郎先生 |

| 有田譲 | 石井先生と部落問題 |

| 松岡金光 | 石井先生を偲んで |

| 村上尚三郎 | 石井先生の死を悼む |

| 故石井金一郎氏遺族をはげます募金のお願い | |

| 資料 | 石井教授の死 平和運動に打撃 原爆医療法成立に功労(『中国新聞』19670622) |

| 遺徳をしのび500人 石井教授の教養部葬 霊前にひっそり学位記(『中国新聞』19670623) | |

| 天野 | 編集後記 |

機関紙『歴史と教育』総目録

広島歴史教育者協議会 1962年月日設立

| No. | 発行年 月日 |

内容(抄=広島の動向を中心に) |

| 1 | 196210 | 設立大会特集 |

| 2 | 196212 | |

| 道重哲男「わが国におけるファシズムの成長過程-高等学校日本史における近・現代史に教材的取り扱いの一例として」 | ||

| 3 | 1963 | |

| 後藤陽一「人権の歴史としての日本史について」(4月27日呉歴教協発会記念講演要旨) | ||

| 広島歴教協 | 討議資料-部落解放と歴史教育について | |

| ニュース | 歴教協呉地区協議会の発足 | |

| 佐伯郡下に歴教協サークル結成の動き | ||

| 特別 | 19630428 | |

| <資料>義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(案) | ||

| <紀元節問題に関する資料>1963.2.5国民文化会議声明 | ||

| 「紀元節法案」の歴史 | ||

| 4 | 196311 | |

| 渕上和俊 | 歴史授業研究-主体的学習を深めるために-第13次広島県教研報告 | |

| 歴史教育者協議会第15回大会参加記 | ||

| 高橋信雄 | (1)「部落解放と歴史教育」分科会に参加して | |

| 三上勝康 | (2)京都大会で感じたこと | |

| 天野卓郎 | 第13次広島県教育研究集会社会科部門集会から-中学校部会 | |

| 事務局 | 広島歴教協の動き | |

| (1)佐伯社会科教育協議会の結成(6月22日) | ||

| (2)歴教協安芸サークルの結成(10月12日) | ||

| (3)歴教協評議員遠山茂樹先生を囲んで(10月26日)-広島史学研究大会・日本歴史学協会総会- | ||

| 5 | 19640120 | 第2回大会特集号 |

| 今堀誠二 | 歴教協の進むべき道―広島歴史教育協議会第2回大会講演 | |

| 横山英 | 大衆運動をどう把えるか-五四運動の評価について | |

| 天野卓郎 | 大正デモクラシー運動について | |

| 6 | 19640420 | |

| 川島 | 例会報告-戦争をどう教えるか | |

| 7 | 19650110 | |

| 今堀誠二 | 挨拶 | |

| 細田鼎 | 現代と社会科教育-広島歴史教育協議会第3回大会講演 | |

| 8 | 19650310 | |

| 今堀誠二 | 現代史の課題(1) | |

| 紀元節復活に反対する | ||

| 9 | 19651220 | |

| 天野卓郎 | 民族の伝統と変革をどう扱うか(1)-明治維新の学習ノート | |

| 今堀誠二 | 現代史の課題(2) | |

| 10 | 19660410 | |

| 天野卓郎 | 1966年度”ひろしま歴教協”のとりくみのために<資料>-「民族の課題」にどう迫るか- | |

| 11 | 19660715 | 教科書検定問題特集 |

| 天野卓郎 | 教科書検定訴訟を支援する全国連絡会第2回全国総会に参加して | |

| <資料> | 教科書検定訴訟を支援する全国連絡会第2回全国総会(1966.7.10)運動の現状と課題 | |

| 同上 声明 | ||

| 天野 | 教科書検定訴訟を支援する歴史研究者の会懇談会ひらかれる | |

| 高橋 | 教科書訴訟を支援する広島集会 | |

| 12 | 19660801 | 第18回歴教協大会報告資料特集 |

| 扉のことば―年表にない歴史 | ||

| 川島孝郎 | 第6分科会・歴史学習の方法 学習授業の方法-戦後の実践を事例として | |

| 天野卓郎 | 第11分科会・現代史 現代史学習のねらいと構成-報告「資料」として(1)- | |

| 13 | 19661201 | ひろしま歴教協1966年次研究集会特集 |

| 今堀誠二 | 歴史の現時点 | |

| 青才智恵雄 | 社会科における「生きる」ということの意味-社会科教師の基本像 | |

| 空辰男 | とくに政経社教授に訓育的過程をしている | |

| 川島孝郎 | 大会参加記-教科書批判学習について- | |

| 天野卓郎 | ”歴史と教育”手帖 | |

| 14 | 19671001 | 石井金一郎先生追悼号<別記> |

| 1 | 196402 | 広島歴教協月例会報告 |

| 1 | 19670501 | ひろしま歴教協通信 |

| 2 | 19670601 | |

| 3 | 19670701 | |

| 4 | 19670901 | |

| 5 | 09671101 | |

| 19 | 19701216 | |

| 1 | 19720910 | 広島県歴教協広島支部ニュース |

| 2 | ||

| 3 | ||

| 4 | ||

| 5 | ||

| 6 | ||

| 7 | ||

| 8 | ||

| 9 | 19730613 | 広島県歴教協広島支部ニュース(再刊) |

広島地区高校生部落問題研究協議会

資料

| 資料名 | 年月日 | 備考 |

| 機関誌『ヒロシマ部落研』 | 宇吹所蔵分=U | |

| 13号 | 19840525 | U |

| 14号 | 19850525 | U |

| 23号 | 19940615 | U |

| 特集:朝鮮人強制連行・強制労働問題 歴史を学ぶ高校生 | ||

| 各学校の活動報告 | 美鈴が丘高校社会問題研究部 | |

| 比治山女子高校社会研究部 | ||

| 崇徳高校平和問題研究部 | ||

| 舟入高校社会問題研究部 | ||

| 山陽高校部落研 | ||

| 電大附属高社研部 | ||

| 安田女子高校社研部 | ||

| 広島市立広島工業学校部落研 | ||